항일 변호사, '법률 건국' 주역 되다 가인 김병로

법률가로서의 생애에 초점, 사법부 독립·법관 윤리 강조민법 등 기본법률 입법에도 힘써

"김상옥 사건 공판의 변론-유조리(有條理) 최열렬(最熱烈)한 김병로씨의 주장…변호사 김병로씨가 일어나서 변론이 시작됐는데 그는 목청을 돋우어 가지고 법정이 떠나갈 만치 소리를 질러 말하되 조선 독립을 희망하는 사상은 조선인 전체가 가진 것이라…."(조선일보 1923년 5월 14일자)

일제 치하에서 항일 변호사로, 광복 후에는 미군정 사법부장과 초대 대법원장으로 우리나라 사법부의 토대를 놓은 가인(街人) 김병로(金炳魯·1887~1964) 선생의 일대기를 정리한 '가인 김병로'(박영사)가 출간됐다. 한인섭(58) 서울대 법학전문대학원 교수가 집필한 이 책은 식민지에서 독립을 위한 학문적 기초 닦기로 법률을 배웠고 이후 폭넓은 경험을 바탕으로 나라를 되찾은 뒤 '법률 건국'의 주역이 된 김병로의 생애를 900쪽이 넘는 방대한 분량에 꼼꼼하게 담았다.

전라북도 순창의 유림 집안 출생, 의병 활동과 신학문 습득, 세 차례 일본 유학을 통한 법학 공부, 법학교수·판사·변호사로서의 정력적인 활동, 일제 말기의 은둔과 수절(守節), 미군정 참여와 대법원장 취임, 반민특위특별재판부장·법전편찬위원장으로서의 활약, 퇴임 후의 민주 수호를 위한 정치 참여가 차례로 펼쳐진다.

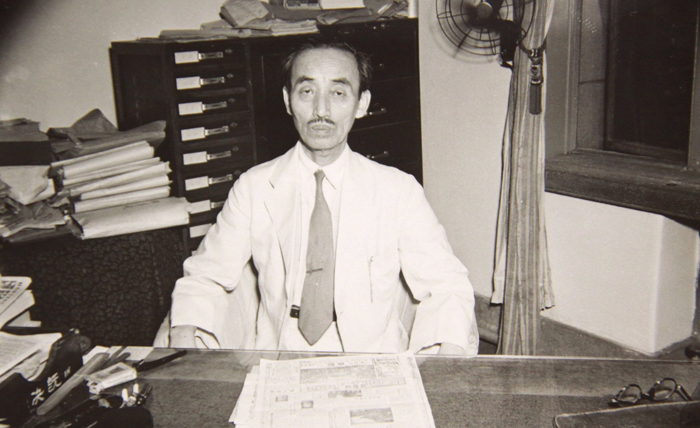

1948년 8월 초대 대법원장 취임 직후 집무실에 앉은 김병로. 그는 1957년 12월 만 70세로 정년퇴임할 때까지 9년 4개월간 재임하며 사법부를 이끌었다. /박영사

대한민국 '건국의 아버지들' 중 한 명인 김병로는 한국 법조사에서 비견할 인물이 없는 독보적 존재다. 한인섭 교수는 "누구나 수긍하는 이력과 실력을 갖춘 김병로가 첫 번째 대법원장이 아니었다면 행정·입법부에 비해 약할 수밖에 없는 신생국의 사법부가 독립을 지킬 수 없었을 것"이라고 말했다. 그는 발췌개헌, 4사5입 개헌 등 이승만 대통령의 헌법 파괴에 과감히 맞섰고, 대법원장 퇴임 후에도 국가보안법 파동, 경향신문 폐간 등 민주주의 유린을 강력하게 비판했다. 그는 또 사법부 독립을 위해서는 법관이 '선공후사(先公後私)를 넘어 '지공무사(至公無私)'의 자세를 잃지 말아야 한다고 역설했다. 한 교수는 "청렴강직의 표상이었던 김병로는 우리 법조인과 공직자의 영원한 귀감"이라고 말했다.

또 하나 한인섭 교수가 강조하는 것은 그동안 주목받지 않았던 '입법자(立法者)로서의 김병로'이다. 그는 민법·형법·형사소송법 등 기본법률을 직접 기초했다. 일제 치하에서 피고인의 인권 유린을 절실히 경험한 그는 선진국에는 없는 구속 기간 제한을 설정해 인권 보장의 초석을 놓았다. 다른 나라 민법에 없는 '권리 남용 금지' '신의 성실 원칙'도 그의 작품이다.

“가인은 한국 법 100년 역사에서 가장 우뚝하고 압도적인 영향을 주신 분입니다. 지금도 ‘가인 선생이 말씀하시길’이라고 말을 여는 법률가가 많습니다. 선생의 업적 80∼90%가 법률과 관련한 것입니다. 가인의 인생과 업적을 좇는 것은 법률가로서 당연합니다.”

가인은 대한민국 법률의 초석을 닦은 법조계의 어른이다. 일제강점기에는 ‘사상변호사’로 활약했다. 안창호·여운형·박헌영 등 좌우익 가리지 않고 독립운동가들을 변론했다. 1957년 대법원장에서 물러난 뒤에는 이승만 정부를 비판하는 데 앞장서기도 했다. 58년 경향신문이 폐간됐을 때 가인은 “앞으로 민주주의라는 말도 없을 것 같이 생각된다”는 글을 발표했다. 선생의 아호 가인(街人)은 ‘나라를 되찾기 전에는 방황하는 거리의 사람’이라는 뜻이다.

“우리 역사에서 법률가는 주로 권력 주변에 있었습니다. 주역도 아니었고, 말하자면 부역이었죠. 그 반대편에 가인이 있었습니다. 우리 법 역사에서 법률가로서 본령을 추구하면서도 인간으로서 바로 선 거의 유일한 인물이었습니다.”

가인의 삶은 선공후사(先公後私)가 아니라 지공무사(至公無私)의 정신으로 요약된다. 사생활이 아예 없었다는 뜻이다. 공사의 구분이 유난히 엄격했다. 이를테면 선생의 가족 중에서 대법원장 관용차를 타본 사람은 없었다. 손자(김종인 전 더불어민주당 대표)는 군 면제를 받을 수 있었지만 현역으로 근무했다. ‘판사는 가난해야 해. 판결문은 추운 방에서 손을 혹혹 불어가며 써야 진짜 판결이 나오는 거야(547쪽).’ 한 교수가 가인의 삶을 가장 잘 드러내는 대목이라며 읽어준 구절이다.

“법률가로서 가인의 업적은 우리의 기본 법률을 만들었다는 데 있습니다. 형법·형사소송법·민법 등의 초안을 잡은 것이 아니라 선생이 직접 조항을 썼습니다. 민법 1조부터 1000조까지 손으로 다 썼습니다. 부산 피란생활 중이었습니다. 병에 걸려 왼쪽 다리를 절단한 몸이었지요.”

가인 김병로, 한국법 100년 역사 가장 압도적 영향 준 분

한인섭 교수는 “우리 법제와 사법에 커다란 영향을 미친 ‘법의 거인’ 김병로를 조명해 보고 싶었다”고 말했다.

한 교수는 "김병로는 일본 유학 중이던 1914년 '이상적 형법의 개론'을 첫 논설로 발표한 뒤 30년 넘게 미래의 법률에 대한 꿈을 꾸었고 이런 고민이 그가 만든 법률에 담겨 있다"고 말했다.

김병로는 일제 치하 최대 민족운동단체인 신간회의 중앙집행위원장을 역임했고, 광복 후에는 한국민주당 간부를 지냈으며, 만년에는 선거에 출마하고 정당을 창당하는 등 정치·사회 활동도 활발했다. 그는 진보적 민족주의자로 좌·우파를 막론하고 교유의 폭이 넓었으며 통합을 추구했다. 하지만 '가인 김병로'는 그의 정치 활동을 본격적으로 다루지는 않았다. 한인섭 교수는 "김병로는 권력을 추구하지 않았고 정치 참여도 민주주의와 헌법 수호를 위한 것이었다"고 말했다.

10년이 걸려 공들여 쓴 책에 '평전'이란 단어를 붙이지 않은 한인섭 교수는 "따지고 평가하는 것이 아니라 공감적 이해와 대화를 통해 존경하는 인물을 안개를 걷어내고 제대로 보고 싶었다"고 말했다.

김병로 초대 대법원장(1887~1964)

가인선생은 전라북도 순창(淳昌)에서 태어나시고 어려서 한학을 수학하다가 18세 때 을사늑약이 체결되는 것을 보고 면암 최익현 선생의 의병부대에서 활동을 하였다. 하지만 일본의 침략주의가 팽배하는 것을 보고 1910년 일본 유학을 떠나 일본(日本)대학 전문부에 입학했고 1915년 명치(明治)대학 법학부를 마친 후 6년만에 귀국하였다. 그후 1919년 밀양지원 판사로 부임, 1년 정도 판사로 있다가 이를 사임하고 서울에서 변호사로 개업하였다(11대 국회 김진배 의원이 지은 가인 김병로 참조).

그후부터 가인선생은 3·1운동 참가자, 임시정부 요인, 김상옥 열사, 6·10만세 사건 참가자, 광주 학생 독립운동 등에 참가하였던 우리 민족의 여러 사건에 직접 변호를 맡아 조선인의 민권투쟁과 독립운동 등에 앞장섰다. 이에 1931년에는 변호사 자격정지처분을 받기도 하였다. 그리고 이때 가인 선생은 나라 없이 방황하는 자신의 모습을 빗대어 가인(街人, 거리의 사람)이라는 아호를 스스로 지었다 한다.

가인선생은 정부 수립 후 1948년 대한민국 초대 대법원장에 취임하였다. 그리고 1949년 ‘반민족행위 특별조사위원회’ 위원장을 맡아 반민족행위자 처벌에 앞장섰다고 한다.

그리고 가인선생은 청렴결백한 생활로도 유명하였는데 1950년대 박봉에 항의하는 판사에게 “나도 죽을 먹으면서 살고 있소. 조금만 더 참고 국민과 같이 고생해 봅시다”라고 일축한 적도 있었다. 또 “집무실에 놔둔 잉크가 얼었습니다”라고 하소연 하는 직원에게는 “하지만 영하5도까지 내려가기 전에는 난방이 안 돼요. 나라 찾은지 얼마 안 되니 우리가 청렴과 검소로 국가산업을 일으켜야만 합니다”라고 훈시한 것은 유명한 일화다.

또 가인선생은 1952년 부산 정치파동직후 대법관들에게 사법부의 독립을 특별히 강조하면서 법조인은 물론 국민의 신망을 얻었다.

가인선생은 퇴임하면서 “그동안 가장 가슴 아프게 생각되는 일은 전국 법원 직원들에게 지나치게 무리한 요구를 한 것인데 인권옹호를 위한 사건처리에 신속을 강조한 것이 그러하고, 살아갈 수 없을 정도의 보수로 살라고 한 것이 그러했다. 또 나는 전 사법 종사자들에게 굶어 죽는 것을 영광이라고 그랬다”면서 법조인의 청렴결백을 재차 강조하기도 하였다.

그리고 선생은 이 청렴결백을 몸소 실천하고자 검소한 한복 두루마기를 입으시고 운동화를 신고 불편한 다리를 지팡이에 의지하셨다. 그때 그 복장은 사법부의 아우라처럼 보이기도 하였다. 그래서 당시 우리 법조인들은 가인선생을 무척 존경하였을 뿐만 아니라 항상 법조인으로써 자부심을 가질 수 있었다.

그리고 가인선생은 퇴임 후에도 박정희 정부의 반대 세력인 민정당의 윤보선 대표와 함께 이 땅에 진정한 민주주의를 실현하고자 힘을 쏟았으나 현실정치의 벽을 넘지는 못하였다. 이제 사법부의 수호신이셨던 가인 선생의 옛 모습이 새삼 떠오른다.

'☆우리의 역사☆ > ♡☞대한제국♡' 카테고리의 다른 글

| 역대 대통령 일대기-이승만대통령의 생애(생애초기와 교육활동) (0) | 2017.12.04 |

|---|---|

| 이화장 방문 귀한 사진들(이승만대통령기념관) (0) | 2017.12.04 |

| 백야 김좌진 장군 생가지를 가다, 청산리 전투의 영웅! (0) | 2017.11.27 |

| 백야 김좌진 장군의 생애와 업적 (0) | 2017.11.27 |

| 백야 (白冶) 김좌진 장군의 생가와 기념관 (0) | 2017.11.27 |