김재한의 세상를 바꾼 전략 Ⅰ

1 수도에 담긴 정치학 - 천도는 권력의 이동 의미, 정변·전쟁 아니면 험난한 길

1951년 1월 5일 서울 중앙청 앞에서 서울 점령을 기뻐하는 중국 인민지원군과 북한 인민군

2012년에 시작된 중앙행정기관 이전이 지난 세밑에 완료됨에 따라 새해 을미년은 행정 중심복합도시의 원년으로 자리매김하게 됐다. 서울 한 곳에서 효율적으로 수행되던 행정이 여러 곳으로 분산됐다고 비효율을 걱정하는 목소리도 있고, 지방분권을 위해 수도가 통째로 이전됐어야 했다고 아쉬워하는 목소리도 있다.

현재 상태로의 합의 과정은 결코 순탄하지 않았다. 최근 새누리당 여의도연구원 원장 임명을 두고 빚어지고 있는 당내 갈등도 10년 전 세종시특별법 통과를 둘러싼 갈등에서 연유하고 있다. 그만큼 수도나 그 일부 기능의 이전은 여러 사람이 심각하게 받아들이는 문제다. 수도 이전은 오늘날의 용어로 표현하자면 표준 변경에 해당한다. 표준은 일종의 권력이기 때문에 표준 변경은 곧 권력 교체이며, 따라서 수도 이전이 아무런 저항 없이 이루어진 예는 별로 없다. 주로 정변이나 전쟁에 의해서였다.

1135년 1월 4일(음력) 묘청이 천도를 시도했던 서경 대화궁의 터.

수도 이전은 일종의 표준 변경

먼저 정변에 의한 수도 이전이다. 지금으로부터 880년 전인 1135년 1월 4일(음력) 고려의 수도 이전이 발표됐다. 묘청은 개경(개성) 대신에 서경(평양)을 수도로 하여 ‘대위국’이라는 국호와 또 ‘천개’라는 독자적 연호로 칭제건원(稱帝建元)을 실시했다. 이른바 ‘묘청의 난’이다. 서경 천도론은 묘청뿐 아니라 태조 왕건을 위시한 고려의 여러 국왕들도 검토했었다. 대표적으로 제3대 국왕 정종은 지지 기반인 서경으로 천도하려 했으나 5년도 채우지 못한 짧은 재위기간으로 실천하지 못했다.

천도론은 새 수도의 풍수적 입지를 기존 수도와 비교하기도 하고, 지역 간의 대립 구도로 설명되기도 한다. 서경 천도론에서도 개경파와 서경파의 대립, 그리고 두 도시의 풍수지리 비교가 늘 등장했다. 국제 정세의 이용은 천도 추진과 천도 저지 모두에 필요하다. 대외 위상을 높이는 칭제건원에는 다수가 공감하더라도, 막상 강력한 군사력을 지닌 주변국을 정벌하자는 주장에는 선뜻 동의하지 않는다.

묘청의 금나라 정벌론은 천도반대론자들을 결집시키게 만들어 결국 서경 천도는 실패했다. 이에 비해 이성계의 한양 천도는 명이라는 새로운 패권국 등장과 함께 성공했다. 물론 국제 정세를 정확히 파악했다고 해서 천도나 정권의 성공이 보장되지는 않는다. 조선 광해군과 소현세자가 그런 예다.

다음은 전쟁에 의한 수도 이전인데, 모두 수도가 경쟁국에 넘어가는 것을 막으려는 목적에서다. 제2차 세계대전 말 독일의 수도 베를린은 소련군에 의해 먼저 점령됐다. 소련이 점령한 동독 지역 한가운데에 위치한 베를린은 수도라는 이유로 전승 연합국인 미국·영국·프랑스·소련에 의해 다시 분할 점령됐다.

1949년 서독 정부(FRG)와 동독 정부(GDR)가 출범한 이후에도 베를린은 동·서독 정부의 주권 관할에 있지 않고 법적으론 전승 연합 4개국의 관할하에 있었다. 90년 통일이 되어서야 동·서 베를린은 하나로 합쳐졌고 다시 독일의 수도가 됐다. 서독의 옛 수도 본에도 일부 수도 기능을 남겼거나 새로 추가시켰다.

패전국 독일 관리를 위한 분할 점령이 시작된 45년, 한반도에도 패전국 일본군의 무장 해제를 위한 분할 점령선이 공포됐다. 그 분할선 위치는 수도의 위치에 크게 영향을 받았다. 소련에 비해 병력이 한반도로부터 멀리 있었던 미국은 서울이 북위 38도선 이남에 있고, 또 38선이 대략 한반도를 절반씩 나누기 때문에 38선을 분할 점령선으로 소련에 제의했고 이에 소련은 동의했다.

만일 대한제국 수도나 조선총독부가 평양에 있었더라면 평양 바로 남쪽에 위치한 39도선을 미·소 간 분할선으로 하고 평양을 다시 남북으로 분할하는 방안을 미국은 제안했을지도 모른다. 만일 수도가 세종·공주·부여 등지에 위치했더라면 37도선으로 제안했을 수도 있다.

철저한 준비로 적에게 타격 준 1·4 후퇴

전략적 수도 이전은 전쟁 직후보다 전쟁 직전이나 전쟁 중에 실시된다. 고려 무신 정권의 강화도 천도가 그런 예다. 조선시대 임진왜란과 병자호란 때 임시 수도가 설치됐듯이 6·25전쟁 중에도 여러 차례 수도 이전이 있었다. 이 가운데 전략적 수도 이전은 1·4 후퇴다.

지금으로부터 꼭 64년 전인 51년 1월 4일, 국군과 유엔군은 서울을 비우고 부산으로 임시 수도를 옮겼다. 이미 50년 12월 24일에 서울시민 피란령을 공표해 차근차근 철수를 진행했다. 1월 5일 서울에 입성한 중국인민지원군은 매우 기뻐했다. 하지만 그 기쁨은 오래 가지 못했다. 전선의 북진보다 적군 전투력 박멸에 주력한 유엔군의 반격으로 중국군은 1~2월에만 10만 명의 병력을 잃었다.

군사 거점으로 활용되는 고지와 달리 낮은 지대의 도시는 공격에 취약하여 군사전략적 가치는 작다. 물론 적군에게 수도를 뺏겼다는 사실은 군대 사기에 부정적으로 작용하겠지만, 완전히 비운 서울은 먼 중국 지역에서 보급을 받고 있던 중국군과 북한군의 자원 소모를 더욱 가속화시켰다. 유엔군과 국군은 평양, 흥남, 서울 등지에서 철수할 때 사람뿐 아니라 물자까지 적의 수중에 들어가지 않도록 조치하면서 철수했다.

이런 1·4 후퇴에 비해 6·25전쟁 초기의 서울 철수는 아무런 준비 없이 이루어졌다. 특히 철수 과정에서 6월 28일 발생한 한강 인도교 폭파가 그런 예다. 많은 시민을 서울에 남겨둔 채 너무 일찍 폭파되었고, 또 폭파 작전이 인근 국군 부대들과 소통되지 않아 병력 손실이 많았다. 또 폭파 작전을 수행한 공병감을 이적행위의 죄목으로 8월에 체포한 뒤 바로 9월에 총살시켜 의혹을 키웠는데(1962년 무죄로 판결되어 사후 복권되었음),

이 철수과정은 군사적 측면뿐 아니라 정치적 측면에서도 이승만 정부의 지도력에 큰 손실을 가져다주었다. 철수도 내용에 따라 그 결과가 바뀌기 때문에 작전으로 불린다. 1·4 철수가 성공한 작전이었다면, 6·28 철수는 실패한 것이었다.

승리한 적에게 혼란주는 공성계 전략

지킬 수 있는 성은 지키고, 지킬 수 없는 성은 비우는 것이 전략이다. 이른바 공성계(空城計)다. 삼국지연의에서 공성계는 방어하기 어려운 상황에서 오히려 방어를 더욱 허술하게 해 상대에게 혼란을 줘 아예 공격하지 않도록 만드는 것으로 등장한다. 이런 심리전은 소설에나 나올 이야기고 실전에서는 통할 가능성이 희박한 무모한 행위다. 상대가 정찰을 수행할 수 없고 불확실성을 무조건 피하는 경우에만 성공 가능한 전략이다.

실존의 공성계 사례로는 나폴레옹과 히틀러의 공격을 격퇴한 러시아(소련)를 들 수 있다. 1812년 나폴레옹 보나파르트는 모스크바를 점령했지만, 텅 빈 모스크바는 보급에 어려움을 겪던 프랑스군이 오래 머물 수 없게 만들었다. 모스크바 점령은 2~3년 후 완료된 나폴레옹 패망의 시작이었다.

42년 1월에는 나치 독일군이 모스크바 근방에서 소련군의 반격을 받고 퇴각했는데, 모스크바 진격 실패는 히틀러의 전투 일정에 큰 차질을 줘서 나치 패망의 시작으로 평가되고 있다. 모스크바를 성공적으로 점령한 사례는 13세기 몽골이 유일한데, 보급에 문제가 없던 몽골군이 오히려 도시를 불태워버렸다. 공성계는 최종적인 패배를 피하기 위해 일시적인 점령을 받아들이는 전략이다. 단기적으론 손해를 최소화하면서 지는 전략이고, 장기적으론 결국 이기기 위한 전략이다.

수도와 같은 표준을 두고 각축하는 시장은 독점을 전제한 경쟁이다. 새로운 표준을 도입하려는 측은 단기적으론 출혈을 감수하면서 대내외 다수의 호응을 유도하려 한다. 기존의 표준을 보유한 측 역시 도전자가 제공할 수 없을 정도의 혜택을 대내외 다수에게 제공하고 또 규제를 만들어 표준 시장의 진입장벽을 높이는 전략을 구사할 수 있다. 만일 도저히 표준을 고수할 수 없다면, 자신의 표준뿐 아니라 경쟁자의 표준까지 무용하게 만들어 아무도 독점하지 못하게 만들 수 있다. 이런 독점적 표준의 일시적 부재는 공성계에 해당한다.

표준의 다양화 역시 공성계에 해당한다. 수도 이전도 아니고 수도 고수도 아닌, 수도 분할은 그런 예다. 실제 행정중심복합도시 세종특별자치시는 행정수도로 불리지 않는다. 수도 이전이 아니고 행정기관 분산이기 때문이다.

무릇 정치적 타협 대부분은 비효율적이다. 민주주의에서는 효율성보다 교착되더라도 타협을 더 중시한다. 만일 타협을 중시한다면 비효율적인 표준 분할을 감수해야 하고, 만일 효율을 중시한다면 표준 독점을 받아들여야 한다. 타협과 효율이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 것은 높은 신뢰수준의 민주주의에서나 가능하다.

2. 기습과 방어의 기본 - 3300년 전 트로이 목마, 65년 전 6·25 … 노림수는 ‘기습’

1950년 6월 8일자 로동신문 1면에 보도된, 조국통일민주주의전선의 대남 평화통일 호소문

▶ 6월15~17일 조국평화통일 사회단체대표자협의회를 해주 혹은 개성에서 개최 ▶ 8월5~8일 남북총선거를 실시 ▶ 8월15일 최고입법기관회의를 서울에서 소집

북한정권이 1950년 6월 7일 조국통일민주주의전선 중앙위원회 이름으로 “우리조국 남북반부의 전체민주주의정당 사회단체들”과 “전체조선인민들에게” 제의한 평화통일 방안이다. 이 호소문 발표 후 18일 만인 6월 25일 북한 인민군은 38선을 넘어 기습적으로 침공했다. 도발 직전의 평화 호소를 어떻게 해석할 수 있을까. 북측은 평화통일을 위한 최후의 노력이었다고 강변하겠지만 남측으로서는 북측의 철저한 속임수로밖에 볼 수 없다.

6월 25일 직전까지 대화 공세 편 김일성

남북총선 및 평화통일의 제의가 있었던 6월 초순은 김일성 정권이 남한을 무력침공하기로 이미 결정해둔 상황이었다. 1949년 3월 스탈린을 면담한 김일성은 무력침공에 관해 소련 의견을 물었다. 스탈린은 이에 소극적이다가 중국 내전 종식과 미국 애치슨 선언 이후인 1950년 4월에서야 무력침공에 동의했다. 5월 김일성은 마오쩌둥(毛澤東)과의 회담에서 중국 동의도 얻었고, 또 남한 내 좌파의 전폭적 지원도 기대했다.

스탈린·마오쩌둥·김일성 모두 미국 개입을 차단하기 위해 단기간에 전쟁을 끝내야 한다고 믿었다. 그러려면 남측이 기습에 대비하지 않도록 만드는 것이 필요했다. 1950년 6월 전쟁 직전까지의 북한 대남 정책은 바로 그런 맥락에서 이뤄졌다.

북한 정권은 7일 조국통일민주주의전선 중앙위원회의 호소문에 이어 10일에는 북한에서 연금된 조만식 부자를 남한에서 체포된 남로당 출신 사형수 김삼룡·이주하와 교환하자고 제안했다. 이승만 정부가 교환을 수락하자 북한 정권은 20~23일 여러 차례에 걸쳐 교환 장소와 일시를 제시하기도 했다. 또 북한 최고인민회의 상임위는 21일 서울에서 남한 국회와 협상을 하겠다고 제의했다.

북한의 이러한 제안들에 대해 남한은 처음엔 경계하는 모습을 보였으나 오래가지 못했다. 채병덕 참모총장 명의로 11일 오후 4시부터 경계령을 내렸지만 23일 자정을 기해 해제했고 25일 새벽 인민군은 38선을 넘어 침공하기 시작했다.

1950년 6월 북한 정권의 행동은 여러 가지 면에서 기원전 13세기의 트로이 목마를 연상시킨다. 트로이군과 오랜 전투를 벌이던 그리스군은 목마를 둔 채 일단 철수했다. 트로이의 사제 라오콘은 무슨 물건인지 모르니 목마를 성 안으로 들여서는 안 된다고 주장했다. 이에 트로이에 위장 투항해 있던 시논이라는 그리스 첩자는 목마가 전쟁승리의 영물이며 트로이를 가져가지 못하도록 크게 만든 것이라고 했다.

라오콘이 갑자기 나타난 뱀에 물려 죽자 트로이 사람들은 목마를 성 안으로 가져갔다. 감시가 느슨했을 때 그리스 병사들은 목마에서 나와 성문을 그리스 정규군에 열어줬다. 결국 그리스군은 트로이를 점령하고 파멸시켰다. 여기서 “호의적인 태도를 보이는 적을 조심해라”는 뜻의 “선물 든 그리스 사람을 조심해라”는 표현이 나왔다.

1 앙리 모뜨의 ‘선물 든 그리스사람을 조심해라’(1874년작) 2 뱀에게 물려죽는 라오콘 3부자를 그린 엘 그레코의 17세기 유화. 라오콘 뒤로 트로이목마와 트로이성이 보인다

불신도 기습과 기만에 대한 대비책

기원전 13세기의 그리스와 마찬가지로 1950년의 북한 정권도 상대 지도부와 화해할 생각이 없었고 또 화해를 제의한다고 한들 상대가 받아들일 거라고 생각하지 않았다. 북한 정권은 6월 7일 조국통일민주주의전선 호소문에서 이승만 정권을 적대시하고 배제함을 분명히 했다.

“조국의 평화적 통일을 파탄시킨 범죄자들인 이승만·이범석·김성수·신성모·조병옥·채병덕·백성욱·윤치영·신흥우 등 민족반역자들을 남북대표자 협의회에 참가시키지 말 것”과 “조국통일사업에 유엔조선위원단의 간섭을 허용하지 말 것” 그리고 “조선인민은 외국의 간섭이 없이 반드시 자력으로 조국의 통일문제를 해결할 것”을 촉구했다. 성문을 열어달라는 요구를 남측의 사회단체에 제안한 것이다. 그러나 실제 전쟁을 원했거나 전쟁 중 북측에 부역한 남측 주민들은 북한의 기대와 달리 소수였다.

6·25전쟁은 북한의 기습으로 시작됐다. 20세기 동아시아에서 선전포고 없이 시작된 전쟁은 적지 않다. 일본이 1904년 뤼순 러시아함대 그리고 1941년 하와이 진주만의 미국함대를 공습할 때 모두 선전포고는 없었다. 일본은 진주만을 공격하던 순간까지도 평화적 해결방안을 미국 정부에 거론했다. 마찬가지로 1950년 6월 북한도 그랬다. 이런 평화 제의들은 진정성이 없기 때문에 평화공세 혹은 거짓임을 강조하여 위장평화공세로 불린다.

36계 등 전략론 문헌 다수는 주로 속고 속이는 것을 다룬다. 손자병법 행군편은 상대의 표면적 행동을 그대로 받아들여서는 아니 된다고 경고하고 있다. 겸손한 말로 더욱 준비하는 자는 공격하려는 것이고(辭卑而益備者進也), 강경한 말로 더욱 공격하는 자는 퇴각하려는 것이며(辭强而進驅者退也), 아무런 약속 없이 강화하자는 자는 속이려는 것이다(無約而請和者謀也). 이 경구에 따르면 북한 매체의 대남 발언도 과거나 지금이나 액면 그대로 받아들여서는 안 된다.

물론 손자병법식으로 의도와 초기 행동을 늘 정반대로 해석할 수만은 없다. 언행일치하는 방식으로 행동하는 경우도 적지 않다. 실제 공격할 의도 없이 온건하게 표현하는 자도 있고, 또 강경한 말을 구사하면서 실제로 공격하는 자도 있다. 적대적 상대의 발언을 정확히 해석할 수 없을 때에는 차라리 아예 무시하는 것이 상대 의도에 말리지 않는 길이다.

민주주의는 철인 정치지도자 불신의 산물

겉으로 드러난 행동으로 의도를 속단하지 말라는 경구는 손자병법뿐 아니라 여러 고전에 등장한다. 소리장도(笑裏藏刀), 구밀복검(口蜜腹劍), 포장화심(包藏禍心) 등이 그런 사자성어의 예다. 당나라 이의부는 ‘늘 미소를 짓지만 남을 해치려는 마음으로 가득 찬(笑中有刀)’ 인물로 평가됐다.

이의부는 당 태종과 당 고종의 신임으로 온갖 권력을 누리다가 유배지에서 생을 마감했다. 당나라 현종 때의 이임보 역시 ‘말은 달콤하지만 마음은 위험한(口蜜腹劍)’ 인물로 평가됐다. 이의부와 마찬가지로 말년과 사후가 좋지 않았다.

상대의 나쁜 의도가 의심되면 이를 확인해서 대비해야 한다. 춘추시대 강대국인 초나라의 공자와 약소국인 정(鄭)나라의 대부 딸이 정략결혼을 하게 되었다. 초나라는 혼례에 참가하는 병력으로 정나라를 쉽게 점령하려 했다. 초나라는 성 밖에서 혼례를 치르자는 정나라의 제의를 거부하고 예법에 맞게 성 안에서 혼례를 치르자고 했다. 초나라는 정나라가 자신을 믿지 못한다고 오히려 불만을 표했다.

이에 정나라는 초나라가 ‘나쁜 마음을 감추고’(包藏禍心) 있는지 정면으로 묻고, 나쁜 마음이 없으면 혼례에 비무장으로 참가할 것을 제의했다. 결국 초나라 사람들은 비무장한 채 정나라 성 안으로 들어가게 되었다. 상대가 불신에 불쾌감을 표하면 표할수록 안전장치를 마련할 필요가 있는 것이다.

기습은 도발자에게 큰 이점이 있다. 기습은 반격할 여지를 상대에게 주지 않고 싸움을 일찍 끝낼 수 있기 때문이다. 기습작전은 시간과 공간 가운데 하나에 집중적으로 공략하여 상대의 공간적 혹은 시간적 반격 여지를 없애는 것이다. 기습의 유형 하나는 특정지역 예컨대 접경지역이나 수도를 성공적으로 점령하여 상황을 종료하는 방식이다.

제한적 공간의 성공적 점령은 더 이상의 확전을 원치 않는 상대에게서 반격할 시간(타이밍)을 빼앗는다. 기습의 다른 유형 하나는 상대의 공격력을 파괴시켜 아예 반격의 빌미를 주지 않는 방식이다. 장악한 지역이 거의 없다고 하더라도 제한된 시간 안에 상대의 대량살상무기를 전멸시킨다면 상대는 반격할 공간(베이스)을 잃게 된다. 이 유형에선 기습공격의 목표물이 민간시설보다 군사시설이다.

기습에 대한 대비책으로는 먼저 방어를 생각할 수 있다. 그렇지만 완벽한 방어가 어려워 결국 억지 기능으로 대비할 때가 대부분이다. 자국 피해를 최소화하려는 방어 시스템보다, 도발자에게 피해를 최대화하는 반격 시스템으로 도발을 억지하는 것이다. 억지가 작동하려면 무엇보다도 상대에 반격할 수 있는 군사력이 기습공격을 받은 후에도 남아 있어야 한다. 반격할 때의 목표물은 상대의 군사시설보다 정책결정자 거주지나 주요 민간시설에 더 큰 비중을 둔다.

기습·기만 성공해도 패망 사례 많아

기습에 잘 견디는 장치 하나는 동맹이다. 왜냐하면 동맹국은 지리적으로 떨어져 있어 선제공격으로 무장해제하기가 어렵기 때문이다. 한반도에선 1953년 정전된 이후 전쟁이 재발하지 않고 있다. 전쟁이 완전히 종식되지 못하고 근현대 전쟁 가운데 가장 오래 지속하고 있는 현재의 정전 상황은 한반도 안보상황이 여전히 불안정하다는 사실뿐 아니라, 억지 시스템으로 60년 이상 전쟁 재발 방지에 성공하고 있다는 사실을 동시에 보여주고 있다. 그 억지의 주요 구성요소는 미국 및 중국의 개입 가능성이었다.

불신 또한 기습과 기만에 대한 대비책이기도 하다. 믿지 못하는 상대를 둔 상황에서 생존과 관련하여 아무런 안전장치를 갖추지 않는다면 어리석은 행동이다. 적대적 관계에서 상대를 무조건 신뢰하도록 강요하는 방식은 바람직하지 않다. 국내정치에서도 민주주의 자체가 불신에 기초한다. 전권을 받은 특정 국가지도자 1인에 의한 철인(哲人)정치가 훨씬 더 효율적이고 생산적인 시스템이나, 그런 지도자의 행동을 믿을 수 없으니 민주주의가 등장한 것이다.

기습에 대한 대비책 하나는 기습이다. 기습당하기 전에 먼저 기습하는 것이다. 내가 상대를 기습할 동기가 충분하다고 그 상대가 인식하면 할수록 그만큼 내가 기습받을 가능성은 커진다.

기습이 효과적이지 않을 때에는 평화공세나 위장평화공세의 효능도 떨어진다. 남을 속이는 데에 성공해봤자 얻을 게 크지 않다면 굳이 속이려들지 않는다. 따라서 화해나 평화의 진정한 제의가 상대에게 받아들여지려면 속임에 대한 안전장치가 필요하다.

기습과 기만은 단기적으로 성공하더라도 종국에는 패망에 이른 경우가 적지 않다. 사회신뢰는 사회적 자본으로 기능하고, 국가신뢰 역시 외교적 자본으로 활용된다. 신뢰를 지속적으로 받는 것이 한 차례의 기습·기만 성공보다 나음은 말할 나위 없다.

3. 보불전쟁의 교훈- 앞을 본 비스마르크, 독일 통일 … 상황 오판한 김일성, 분단 고착

1 1870년 7월 독일 바트엠스에서 산책중인 프로이센 국왕 빌헬름 1세(가운데 사람)를 프랑스대사 베네데티(오른쪽 모자 벗은 사람)가 찾아가 만나고 있다(안톤 폰 베르너의 1880년 목판화). 이 만남을 계기로 보불전쟁이 발발했고 전쟁 결과 독일은 통일했다

2 바트엠스 산책로에서 빌헬름 1세와 베네데티 대사가 대화하는 모습을 그린 독일엽서

한민족이 남북으로 분단된 지 70년이다. 타성에 젖을 긴 시간이다. 근대적 의미의 통일·분단·재통일을 이룬 대표적 국가는 독일이다. 1989년 베를린장벽이 갑자기 무너지고 이듬해 동서독이 통일됨에 따라 통일은 의지와 관계없이 그냥 닥쳐오는 것으로 생각하기도 한다. 그러나 동서독 통일 이전에 수많은 전략적 고려가 있었다.

지금으로부터 145년전인 1870년 7월 19일에 발발한 프로이센(독일 땅에 세워진 프러시아)과 프랑스의 이른바 보불(普佛)전쟁 이면에는 통일을 위한 프로이센의 치밀한 전략이 있었다. 전쟁의 직접적인 계기는 이른바 ‘엠스 전보(電報)’ 사건이다.

7월 13일 아침 프로이센 국왕 빌헬름 1세는 휴양지 바트엠스에서 수행원들과 산책을 즐기고 있었다. 이 때 프랑스대사 베네데티가 방문해 “스페인 왕위계승에 영구히 관여하지 말라”고 빌헬름 1세에게 요구했다. 베네데티의 태도는 정중했지만 요구한 내용은 빌헬름 1세가 불쾌하게 받아들일 것이었다.

전보 내용 자극적 문투로 바꾼 게 신의 한수

이런 사실이 베를린에 있던 ‘철혈 재상’ 비스마르크에게 전보로 알려졌고, 비스마르크는 전보 내용을 간단하면서도 자극적인 문투로 바꿔 공개했다. 프로이센 여론은 일개 프랑스 대사가 프로이센 국왕을 모욕했다고 여겼다. 프랑스 여론도 프로이센이 대국 프랑스의 요청을 무례하게 처리했다고 생각했다.

비스마르크는 독일 통일을 위해 독일의 여러 공국(公國)에 관여하고 있던 프랑스와의 전쟁이 불가피하다고 판단하고 있었다. 프로이센-오스트리아 전쟁(1866년)의 연장선에서 프랑스와의 전쟁 필요성을 인식하고 있었다.

이미 국방 개혁과 대외동맹을 성공적으로 이룬 프로이센은 프랑스와 전쟁을 하게 되면 승산이 높다고 판단하고 있었다. 독일 통일을 위해서는 여러 독일 공국들을 아우르는 분위기 조성이 필요했는데, 비스마르크는 독일 공국들에 관여하고 있던 프랑스를 통일독일의 출범에 필요한 제물로 여겼다. 엠스 전보를 자극적으로 공개한 것은 독일 통일을 위한 비스마르크의 한 수였다.

이에 비해 프랑스는 사태 전개를 잘 내다보지 못했다. 당시 프랑스 지도자는 1848년 대통령으로 선출됐다가 3년 뒤 쿠데타로 의회를 해산한 후 1852년 황제로 즉위한 나폴레옹 3세였다. 그는 국내정치적 감각은 뛰어났지만 대외정책에서는 큰 삼촌 나폴레옹 1세를 따라가지 못했다.

나폴레옹 3세는 유럽 질서와 프랑스 국내정치를 주도하기 위해 자신이 프로이센 국왕보다 우위에 있다고 천명하고 싶었기에 프로이센에 전쟁을 먼저 선포했다.

나폴레옹 3세는 오스트리아-헝가리와 함께 프로이센 지배 하의 남부 독일 공국(바이에른·뷔르템베르크·바덴)으로 진격해 독립시키려는 계획이었다. 왜냐하면 오스트리아와 남부 독일 공국들은 프로이센에 패한 뒤 설욕을 벼르고 있었고 전쟁이 나면 프랑스 편에 합류할 것으로 기대했기 때문이다.

나폴레옹 3세는 프로이센이 엠스 전보를 적대적으로 공개했다는 사실에서 프로이센의 전쟁 의지 및 승리 가능성을 높게 인지했어야 했다. 특히 프로이센이 주변 강대국뿐 아니라 독일내 여러 공국들과도 협력하고 있다는 사실에서 프랑스에 대한 프로이센의 태도는 결코 허세가 아님을 간파했어야 했다.

그렇지만 나폴레옹 3세는 프로이센의 군사력을 과소평가했고 주변국의 선호를 잘못 판단해 프로이센이 보낸 신호를 엄포로 받아들였다.

1870년 9월 프랑스 스당에서 프로이센군에게 패배해 포로로 잡힌 나폴레옹 3세가 비스마르크(오른쪽) 옆에 앉아 있다(빌헬름 캄프하우젠의 1878년 그림). 4 1871년 1월 프랑스 베르사유궁전에서 개최된 독일제국 선포식(안톤 폰 베르너의 1877년 작).

비스마르크의 함정에 빠진 나폴레옹 3세

나폴레옹 3세의 선전포고는 비스마르크가 판 함정에 빠진 선택이었다. 선전포고 이후 사태는 나폴레옹 3세의 기대와 전혀 다르게, 비스마르크의 기대대로 전개됐다. 프로이센군은 신속하게 동원돼 프랑스를 공격했으나, 앞서 몇 년 전에 프로이센에 참혹하게 패한 오스트리아는 프로이센 공격을 주저했다.

9월 2일 프랑스 스당에서 나폴레옹 3세는 대패해 포로가 됐다. 나폴레옹 3세는 포로 신세로 독일 아헨에 머무는 동안 아헨 주민들로부터 “(다음 연금 장소인) 카셀로 빨리 꺼져라(Ab nach Kassel)”는 야유를 받았다. 카셀과 관계없이 그냥 ‘꺼져라’ 혹은 ‘서둘러라’는 의미로 오늘날 쓰이고 있는 독일어 ‘압 나흐 카셀’의 어원은 나폴레옹 3세가 이처럼 독일 국민을 결속시켰음을 보여준다.

스당 패전 이후 프랑스는 새로운 정부를 구성해 전쟁을 계속 수행했지만, 결국 1871년 1월 수도 파리는 함락됐고 프랑스가 자랑하는 베르사유 궁전에 있는 거울의 방에서 통일 독일제국의 선포식이 성대하게 치러졌다.

이런 일련의 정책결정을 그림으로 나타내면 다음과 같다. 다단계 전개 상황에서의 전략 계산은 역순으로 따져보면 간단하다. 맨 마지막 단계인 단계 IV에서, 주변국은 프랑스가 승리하여 유럽 패권을 다시 갖는 결과(④)를 원치 않았기 때문에 프랑스를 견제할 독일의 등장(⑤)을 차라리 더 나은 결과로 생각했을 수 있다.

즉 단계 IV에서 주변국은 프로이센을 선택한다. 이런 사실을 내다보는 프로이센은 단계 III에서 전쟁을 선택하게 된다. 왜냐하면 진격하지 않으면 프랑스에 굴복하는 것(③)이 되고 진격하면 전쟁에 승리하여 통일을 이루는 것(⑤)이 되기 때문이다.

이런 전개상황을 제대로 내다보지 못한 프랑스는 선전포고를 하게 되면 전쟁에서 승리(④)하거나 아니면 프로이센이 굴복할 것(③)으로 예상했기 때문에 단계 II에서 프로이센의 발언권을 인정하는 것(②)보다 선전포고를 선택했다.

끝으로, 엠스 전보 사건 직전의 단계 I은 프로이센으로선 세 수를 미리 내다보고 선택해야 하는 단계였다. 전보 공개가 곧 독일의 통일(⑤) 아니면 적어도 발언권 확보(②)를 가져다주고, 이는 프랑스 우위를 인정해주는 것(①)보다 낫다고 판단했기 때문에 전보를 자극적으로 공개하게 되었다.

정교한 전략 준비·추진이 통일의 열쇠

통일 추진자의 정확한 판단으로 통일이 이뤄진 사례뿐 아니라 통일 방해자의 잘못으로 분단된 사례도 있다. 독일은 1939년 일으킨 2차 세계대전으로 1945년에 분단되고 말았다. 아무런 전쟁 없이 동서독이 재통일을 이룬 1990년과 대비된다.

잘못된 전쟁으로 분단이 고착화한 사례가 바로 6·25전쟁이다. 6·25전쟁을 일으킨 김일성은 소련의 지원을 받으면서도 미국의 참전은 없을 것으로 판단했지만 미국은 즉시 개입했다. 심지어 남한주민이 북한군을 열렬히 반길 것이라고 오판했다. 김일성은 미국이나 남한주민의 신호를 나폴레옹 3세만큼이나 잘못 읽었다. 이런 잘못된 판단으로 시작된 전쟁은 민족통일은커녕 반세기 이상 분단을 고착화했다.

프로이센의 통일전쟁 대상은 독일내 다른 공국들이 아니었고 외부세력 프랑스였다. 이에 비해 6·25도발의 주대상은 외부보다 남한내 같은 민족이었다. 동포에게 총부리를 겨눈 섣부른 전쟁이 통일을 매우 어렵게 만들었다. 만일 6·25전쟁이 없었더라면 남북한은 이미 통일되었을 가능성이 높다. 주변국의 강한 견제를 받던 독일도 냉전 종식과 더불어 통일됐는데, 만일 남북한 간에 전쟁이 없었더라면 통일가능성은 독일보다 더 높았을 것이다.

통일은 그냥 무작정 기다리면 오는 것도 아니고, 무모하게 추진해서 이뤄지는 것도 아니다. 여러 수를 내다보는 정교한 전략 준비와 추진이 있어야 통일은 실현될 수 있다.

4. 신라 통일릐 교훈- 외부와 연합만큼 내부 결속 단단해야 동맹전략 성공

영화 ‘평양성’. 668년 9월 21일 평양성 함락으로 백제에 이어 고구려도 역사속으로 사라졌다

네 번째 시기는 신라 진흥왕(540~576) 때다. 돌궐이 중흥함에 따라 고구려는 남쪽 국경에 집중할 수 없었다. 백제·신라·가야의 연합군이 고구려를 공격하여 백제와 신라는 각각 한강의 하류지역과 상류지역을 차지했다. 이에 고구려는 신라에 한강 상류지역뿐 아니라 하류지역의 점유를 인정해주기로 밀약했다. 그리하여 백제·신라 동맹은 결렬되고 고구려·신라 동맹이 결성되었다.

다섯 번째 시기는 수(隋)의 중국 통일(589)과 당의 건국(618) 그리고 신라 선덕여왕(632~647)과 무열왕(654~661) 때다. 7세기에 들어설 무렵 고구려는 돌궐 등과 제휴하여 북서 경계를 안정화한 후 한강지역 탈환을 위해 다시 남하했다. 백제와 신라는 고구려라는 공동의 위협을 맞은 상황에서도 손잡을 수는 없었다.

이미 감정의 골은 깊을 대로 깊었기 때문이다. 대신에 양국은 중국을 통일한 수나라 그리고 수가 망한 후에는 당나라에 접근했다. 백제와 신라는 고구려가 조공의 길을 막고 있으니 고구려를 응징해 달라고 수와 당에 제의했다.

수와 당도 고구려를 남쪽에서 견제해줄 동맹국이 필요했다. ‘적의 적’은 친구라는 맥락에서 백제와 신라 모두를 친구로 받아들일 만했다. 그렇지만 백제와 신라가 서로 적대적인 상황에서 당은 두 나라와 동시에 화친을 맺기가 어려웠다. 당은 ‘친구의 적’을 친구로 받아들기 불편했고 백제는 ‘적의 친구’를 친구로 여길 수 없었다.

642년 백제 의자왕은 대야성을 비롯한 신라의 40여 개 성을 정복했다. 대야성 전투 직후 성주와 그의 가족들은 처참하게 죽었다. 그들이 바로 신라 김춘추의 딸·사위·손자들이었다. 김춘추는 고구려 연개소문에게 원병을 요청했다. 그러나 고구려는 죽령 이북의 땅을 돌려달라고 요구했고 이에 고구려·신라 연합은 결성되지 못했다. 이미 그 이전에 고구려·백제의 연합이 이뤄진 것으로 보인다.

643년 고구려와 백제는 신라의 당 연결로인 당항성을 함께 공격하기도 했다. 물론 고구려·백제 연합은 실제로 존재하지 않았고 신라가 당에 주장했던 내용이 역사서에 그대로 기록되었을 뿐이라는 해석도 있다. 신라, 당 연호 사용하며 동맹 공고화고구려·백제 연합이 있었든 없었든 이 시기 신라는 국가존망의 위기를 체감했다.

그때까지 신라는 고구려나 백제 가운데 늘 누군가와 협력해 왔다. 또 자국이 빠진 고구려·백제 협력을 경험한 적이 없었다. 동맹을 중시한 신라의 선택은 강대국 당이었다. 648년 김춘추와 당 태종은 고구려와 백제를 정복하면 평양 이남을 신라가 차지하기로 약속했다. 이듬해 신라는 당과의 동맹을 공고화하기 위해 자신의 연호를 폐지하고 당의 연호와 관복을 사용했다.

653년 백제는 고구려와의 연합에 왜를 포함시켰다. 이로써 당·신라 연합 그리고 고구려·백제·왜 연합이 대치하게 되었다. 양 진영 간의 여러 전투 이후 660년 당과 신라는 백제의 수도 사비성을 함락시켰다.

백제가 나당연합군의 공격을 받았을 때 왜군은 백제를 지원했지만 고구려군의 참전은 없었다. 나당연합군의 백제 공격이 급박하게 이뤄져서 고구려는 백제를 지원할 여유가 없었다. 고구려가 백제를 지원하지 못한 더 중요한 이유는 고구려와 백제 간에 공유되는 정체성이 약했기 때문이다.

고구려와 백제는 동병상련으로 결속력을 높일 수 있었지만 실제로는 그렇지 못했다. 고구려와 백제의 패망 후 전개된 나당전쟁에서 두 나라 유민들은 서로 다른 입장을 취했다. 백제 부흥운동 세력이 친(親)당, 반(反)신라의 태도를 보였다면 고구려 부흥세력은 반(反)당, 친(親)신라의 행동을 취했다.

정체성 공유는 고구려와 백제 사이뿐 아니라 고구려 내부 그리고 백제 내부에서조차 부족했다. 백제와 고구려 공히 멸망 직전에 심각한 내분을 겪었다. 외부 위협이 내부 결속은커녕 내부 와해를 가속화시킬 정도로 정체성 공유가 미약했다. 따라서 나당연합군 침공에 대한 혼연일체의 반격이 없었다. 백제 없이 홀로 나당연합군을 상대하던 고구려는 665년 연개소문이 죽자 내분이 더욱 심각해졌고, 668년 결국 평양성이 함락되었다. 이로써 백제와 고구려는 소멸했다.

여섯 번째 시기는 신라 문무왕(661~681) 때로, 특히 고구려 멸망 이후의 기간이다. 당은 평양 이남을 신라에 할양하지 않고 도호부를 설치해서 한반도 전역을 직접 통치하려 했다. 신라의 도움으로 고구려를 점령한 당은 이제 신라의 도움이 더 이상 필요 없게 되었기 때문이다.

당의 행동은 승리가 확실하면 전리품을 더 많이 차지하기 위해 승리연합의 크기를 최소한으로 줄이는 것에 해당한다. 다른 말로 표현하면 사냥이 끝난 후에는 불필요해진 사냥개를 잡아먹는 이른바 토사구팽이다.

이런 토사구팽의 위기는 신라에 처음이 아니었다. 이미 5세기 때 신라는 고구려군의 신라 주둔을 경험한 바 있다. 신라는 강온(?穩) 양면 전술을 구사했다. 먼저 나당연합 상황을 나당전쟁 태세로 전환했다. 고구려 유민을 받아들여 고구려 부흥운동 세력을 지원하고 또 670년 일본으로 국호를 개명한 왜와도 협력하면서 당을 견제했다.

다른 한편으로는 강수의 외교문서 등을 통해 당 조정을 설득하고 호소하는 접근도 병행했다. 토번이 당을 침공하여 당이 한반도에 집중할 수 없게 되는 운도 따랐다. 그리하여 신라는 대동강 이남의 전 지역을 지배하게 되었다.

당과 신라의 국력 차이는 비교가 되지 않을 정도로 컸다. 하지만 전쟁 결과는 힘을 얼마나 투입하느냐에 따라 달라진다. 신라가 모든 힘을 다 쏟았던 반면, 당은 일부의 힘만을 그것도 먼 곳에서 출정한 것이기 때문에 압도적인 군사력을 과시할 수 없었다.

특히 당을 상대로 싸우던 신라는 하나로 똘똘 뭉쳤다. 당이 문무왕 책봉을 취소하고 김인문을 신라왕으로 봉했을 때 신라는 내분의 모습을 보이지 않았다. 외부 위협이 있을수록 내부가 더욱 결속되는 현상은 멸망 직전의 백제 및 고구려에서 관찰되지 못했던 반면에, 신라에서는 관찰되었다. 삼국은 리더십·정치문화·사회제도 등에 따라 내부 결속의 정도가 달랐던 것이다.

이런 차이는 외부와의 연합에서도 관찰되었다. 신라의 동맹은 비교적 공고했던 반면에, 고구려·백제 연합은 느슨했다. 생존 위협의 공유가 결속력 증진에 효과적어려움을 함께 나누면 정체성도 공유하게 된다. 그 가운데서도 생존 위협의 공유가 결속력 증진에 가장 효과적이다. 함께 고통을 겪은 집단일수록 결속력이 높고 서로 협력함은 여러 사회실험에서 확인되고 있는 사실이다. 오늘날 기업의 사원연수 때 극기훈련을 실시하는 것도 그런 이유에서다.

신라는 삼국 간 대립의 축을 자신이 중간에 위치하도록 만들었다. 따라서 대부분의 대립구도에서 승리연합에 속했다. 신라의 파트너 또한 백제·고구려·당·고구려유민 등 다양했다. 신라는 균형자로 또는 편승자로도 행동했다. 그런 행동은 일차적으로 신라 존속을 위한 것이었지만 결과적으론 한반도 패권을 가져다 줬다. 이는 시야가 한반도뿐 아니라 아시아 전체를 아울렀기 때문에 가능했다.

오늘날 한반도를 포함한 동아시아의 질서 또한 700년 전처럼 요동칠 판세다. 균형 외교 는 오늘날 자주 등장하는 화두다. 균형은 그만큼 늘 아슬아슬함을 감수해야 한다. 축복이 될 수도 있고 재앙이 될 수도 있다. 반대인 편승도 마찬가지다. “뭉치면 살고 흩어지면 죽는다”는 말처럼, 격랑의 판세에서는 외부와의 연합뿐 아니라 내부의 결속이 성패의 주요 결정요인이다

5. 의사소통 효과와 조건- 집단 구성원 이해관계 다르면 소통만으로 갈등 해결 어려워

영국의 왕정체제를 벌집으로 묘사한 가브리엘 트레기어의 1837년 그림

동물이라는 단어의 뉘앙스는 좋을 때도 있지만 그렇지 않을 때가 더 많다. 특히 개·철새·벌레(곤충) 등의 표현은 상대에게 모멸감을 주는 단어이다. 그런 동물에 부정적인 대상을 비유하는 이유는 동물 행태에 대해 잘 몰랐기 때문이다. 동물의 사회적 행동은 20세기 들어와 비로소 알려지기 시작했다.

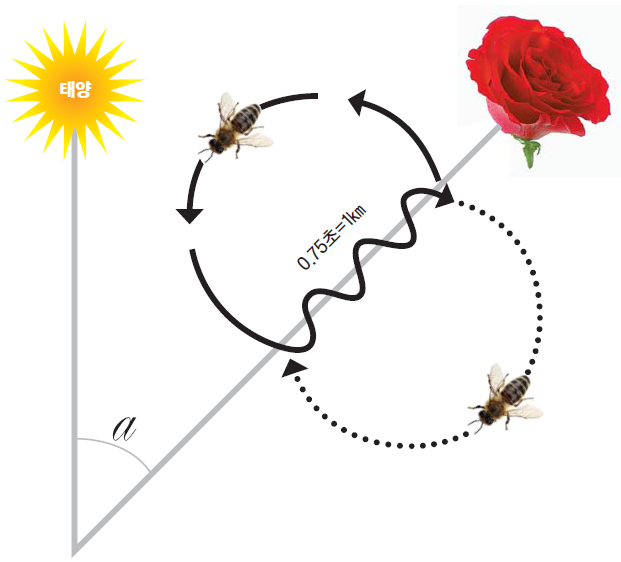

지금으로부터 꼭 34년 전인, 1982년 6월 12일 사망한 카를 리터 폰 프리슈의 꿀벌 연구는 인간만이 의사소통 능력을 갖는다는 인식의 근간을 흔들었다. 프리슈와 그의 후학들은 이른바 ‘8자 춤’이 꿀벌들의 의사소통이라는 점을 1944년에 밝힌 것이다. 사실 의사소통뿐 아니라 도구의 사용도 인간만의 행동이 아님은 이미 밝혀져 있다.

먹이원을 발견한 꿀벌은 벌통으로 돌아가서 두 원, 즉 8자를 그리는 모양으로 춤을 춘다. 두 원의 가운데를 지나는 방향과 길이로 동료들에게 먹이원의 위치를 알려준다. 벌통의 수직 방향을 태양 방향이라고 전제한 채 엉덩이 춤을 추는 방향에 먹이원이 있다고 말하는 것이다.

예컨대 수직에서 오른쪽으로 30°기울어진 방향으로 날개와 엉덩이를 흔들고 나아가면, 태양을 기준으로 오른쪽 30°의 각도(1시 방향)에 먹이원이 있다는 의미이다. 또 엉덩이 춤의 동선이나 시간이 길면 길수록 먹이원이 멀리 있다고 말하는 것이다. 예컨대 1㎝ 또는 0.75초의 엉덩이 춤 동작은 약 1㎞ 떨어진 곳에 먹이가 있다는 뜻이다.

벌통으로 돌아온 꿀벌은 수직(태양) 기준으로 지그재그로 추는 엉덩이 춤 방향에 먹이원이 있음을 동료에게 알린다. 8자의 동선 가운데 0.75초 동안 엉덩이 춤을 추면 먹이원이 약 1㎞ 떨어져있다는 뜻이다.

꿀벌의 의사소통 능력 파헤처1973년 노벨 생리의학상 공동 수상자인 프리슈의 꿀벌 연구는 많은 후속 연구를 가능하게 했다. 꿀벌은 먹이가 벌집에 가까이 있을 때 낫형의 춤을, 더 가까이 있을 때에는 원형의 춤을 추는데, 그런 춤 유형의 전이는 단 하나의 유전자가 결정한다는 사실 등이 밝혀졌다. 또 벌통의 온도에 따라 그 곳에서 자란 꿀벌의 8자 춤 빈도도 다른 것으로 나타났다.

차가운 벌통에서 자란 꿀벌 집단은 학습의 빈도가 낮고 이에 따라 먹이 위치가 잘 전달되지 않아 먹이가 더 적게 공급되며 따라서 그 벌통 온도가 높게 유지되지 못하는 악순환에 빠진다. 최근에는 꿀벌의 먹이활동 의사소통에서 후각이 8자 춤보다 더 중요하다는 연구가 제시되기도 했다

동물을 연구하는 아리스토텔레스(1791년 경, 작가 미상). 동물 사회성에 대한 관심은 고대부터 있었지만 엄격한 관찰과 분석은 현대에 와서야 이뤄졌다.

꿀벌이 고대 그리스의 아리스토텔레스 이래 문헌에 자주 등장하는 이유는 사회적 동물이기 때문이다. 무리 짓기는 진화의 결과이기도 하다. 혼자보다 뭉치는 게 생존에 더 낫다는 게 여러 동물들의 행태에서 나타난다. 희생양, 역사적으론 희생염소(scapegoat)가 고대 의식 후 혼자 황야에 버려졌을 때 생존하기는 어려웠다.

그래서 ‘희생’이라는 단어가 붙었다. 아프리카 초원의 초식동물 대부분은 무리를 짓고 살아간다. 큰 무리를 구성하고 있으면 포식자가 주눅들 수 있고 또 공격받을 개체가 많아 생존 가능성이 크다. 포식자도 마찬가지이다. 혼자서는 사냥이 어려워 집단생활을 하게 됐다. 숫사자가 1대1로 싸워 이기지 못하는 동물은 적지 않다. 그럼에도 불구하고 사자는 무리 생활 때문에 백수의 왕으로 불린다.

정보 공개·공유돼야 집단지능 발현개체 차원에서 관찰되지 못하는 능력이 집단 차원에서 관찰되면 이는 ‘떼 지능’ 또는 ‘집단지능’으로 부른다. 누구나 읽거나 잘못을 고칠 수 있는 위키피디아 등 인터넷 상의 여러 사이트는 집단지능의 예다. 더 나아가 집단이 하나의 개체처럼 행동하는 것은 ‘초유기체’로 불리기도 한다.

꿀벌과 같은 무리에게서 집단지능이 발현되려면 의사소통은 필수적이다. 꿀벌 사회의 의사소통은 본대로 보고하는 방식이다. 8자 춤은 바깥세상을 다녀온 정찰 벌이 동료에게 던지는 메시지이다. 만일 자신이 본 대로 공개적으로 보고하지 않고 대신에 다른 정찰 벌의 입장에 동조하거나 아니면 아예 공개적인 보고를 하지 않다가는 집단을 잘못된 장소로 이끌 수 있음을 보여주는 컴퓨터시뮬레이션 연구도 있다. 집단 내 의사소통에서 정보의 독립·공개·공유가 중요한 이유이다

꿀벌 사회에서는 여러 개체가 각각 전달하는 메시지가 대부분이고 지도적 개체의 명령하달식 메시지는 별로 없다. 여왕벌이 던지는 메시지는 선(腺) 분비물을 통해 건재를 알려 새로운 여왕을 키우지 않도록 하는 정도뿐이다.

의사소통은 메시지를 전달하는 것에 그치지 않고 생각이 서로 통함을 의미한다. 꿀벌 집단이 분봉(分蜂)할 때 새로운 정착지의 결정은 한 곳으로만 정해야 하는 승자독식의 의사결정이다. 이사할 장소에 관한 여러 정찰 벌의 다양한 정보를 접한 후 꿀벌 집단은 다수결 방식으로 한 장소를 선택한다. 처음에는 다양한 장소가 제기되더라도 시간이 지나면 하나의 장소로 합의되는 방식이다.

꿀벌의 8자 춤은 꽃밭이나 새로운 보금자리의 질에 따라 그 강도가 달라진다. 좋은 곳을 정찰한 꿀벌의 8자 춤은 오래 여러 바퀴를 도는 반면, 좋지 않은 곳을 다녀온 정찰 벌의 8자 춤 횟수와 시간은 적고 짧다. 이들의 춤을 본 다른 꿀벌은 추가로 해당 지역을 정찰한 후 8자 춤을 춘다.

중립적인 개체들이 특정 정찰 벌의 8자 춤을 따라 추면서 합의는 무르익는다. 초기 정찰 벌의 8자 춤 빈도는 갈수록 현격히 줄어든다. 집단의 결정으로 선택된 좋은 대안의 최초 정찰 벌조차 지속적으로 8자 춤을 추는 경우는 없다. 최초 주창자보다 동료의 지지 행동에 의해 집단 전체의 결정으로 받아들여지는 것이다. 승자이든 패자이든 누구나 자신의 의견을 끝까지 고집하지 않기 때문에 합의가 가능한 것이다.

하늘에서 떼로 나는 새 그리고 바다 속에서 떼로 헤엄치는 물고기를 관찰하면 일사불란한 움직임에 감탄하게 된다. 보이지 않는 무언가에 의해 하나의 방향으로 간다는 해석이 한 때 지배적이었다. 신경전달물질 세로토닌이 뇌에 분비되면서 메뚜기가 집단성을 띤다는 연구도 있다. 로마 하늘을 나는 찌르레기 무리를 고성능 카메라로 관찰한 결과, 실제로는 바로 옆 동료의 이동 방향에 매우 민감하게 반응한다는 사실이 밝혀졌다. 더 센 반대 방향의 움직임을 만나면 방향을 바꾸는 방식이다.

이는 대체로 다수결 방식으로 부를 수 있다. 붉은 사슴 집단은 60% 정도의 개체가 일어서면 이동을 시작하고, 고릴라 집단은 60% 정도의 개체가 소리치면 이동하기 시작한다고 관찰된 바 있다. 아프리카 물소 무리 또한 다수가 쳐다보는 방향으로 이동하고, 인도네시아 술라웨시 톤키안마카크 원숭이 무리는 다수가 줄 선 쪽으로 함께 이동한다고 관찰되었다.

집단의 목표 다를땐 ‘분리’가 최선일 수도집단지능이 늘 최선의 결과를 보장하지는 않는다. 인공지능이든 집단지능이든 어떻게 알고리즘을 짜느냐에 따라 그 성능이 달라진다. 바둑 게임에서 프로기사에게 이기는 인공지능도 있고 이기지 못한 인공지능도 있다.

잘못된 집단지능은 종종 참변의 결과를 가져다 주기도 한다. 해변에서 떼로 죽은 동물 무리가 그런 예이다. 집단을 위해 자살을 선택한다고 한때 알려진 나그네쥐의 떼죽음도 오늘날에는 선도자의 잘못된 인도의 결과로 밝혀져 있다. 심지어 메뚜기는 너무 많아지면 동족을 먹어 치운다.

집단 선택의 결과가 효과적이지 못함은 공공선택론 등 여러 학문분야에서 밝혀진 바 있다. 1972년 노벨 경제학상 수상자인 케네스 애로는 여러 개인으로 구성된 집단이 파레토 최적 등의 효율적 결과를 얻으려면 집단의 결정과 동일한 선호를 가진 특정인이 존재해야 함을 증명했다. 프리드리히 니체 역시 집단의 문화와 행동을 부정적으로 평가했다. 독일 나치와 중국 문화대혁명 모두 부정적 집단행동의 예이다.

합의는 생각이 다를 때보다 같을 때 더 쉬움은 당연하다. 분봉할 때 좋은 장소로 이사하는 것에 모든 꿀벌의 이해관계는 일치한다. 같은 이해관계를 갖고 있음에도 불구하고 방법론에서 갈등을 겪는 상황에서는 효과적인 의사소통이 해결책이다.

만일 집단 구성원의 이해관계가 서로 다르다면 의사소통만으로 갈등을 해결할 수는 없다. 거짓과 배신의 행동은 인간뿐 아니라 동물에게서도 관찰할 수 있다. 제비의 경고음을 관찰한 한 연구에 따르면, 제비 수컷은 자신의 짝이 혼외정사를 할 때 포식자가 출현했다는 경고음을 내어 다른 수컷이 도망가게 만들었다.

따라서 경고음은 짝짓기 시기에 많았던 반면에 포란 시기에는 적었다. 둥지 짓는 시기의 경고음은 포란 시기보다 많았지만 짝짓기 시기보다는 훨씬 적었다. 거짓 경고음이 빈발하면 경고음에 대한 동물들의 반응도, 즉 신뢰성이 떨어짐은 여러 관찰 연구에서 밝혀졌다. 거짓과 불신의 행위 또한 이기심과 마찬가지로 진화의 결과이다.

꿀벌 사회의 이해관계와 달리, 인간 사회의 이해관계는 구성원끼리 늘 일치하지는 않는다. 집단 내 다른 구성원과 대립된 이해관계를 가진 자도 있고, 우두머리를 교체하려는 욕심을 지닌 자도 있으며, 집단적 불행 속에 일신의 영달을 꾀하는 자도 있기 마련이다.

오늘날 인간 사회에서 의사소통이 문제라고 지적된 사안 가운데 일부는 소통의 문제가 아니다. 이미 확고한 서로 다른 목표를 갖고 있을 때에는 의사소통이 실현되기 어렵고 만일 실현되더라도 그 효과는 미미하다. 그런 경우에는 집단의 분리가 더 나은 선택일 수 있다.

무리를 이루면 훨씬 강한 영향력을 갖는다. 집단이 효율적으로 존속하려면 집단 내 의사소통 또한 활성화되어야 한다. 조직 구성원의 목표가 동일할 때에는 자신이 아는 대로 다른 구성원에게 알리고 지도자를 포함한 모두가 다른 구성원의 의견을 존중한다면 합의는 자연스럽게 이뤄진다. 이해관계가 서로 다를 때에는 무리를 짓지 않는 것 또한 선택할 수 있는 대안이다.

기존의 집단에서 이탈하면 누구나 어려움을 겪는다. 다만 기존 집단에서 벗어나 새롭게 얻을 기대이득이 크다면 기존 집단에 연연치 않고 새로운 집단을 구성할 뿐이다. 주지가 싫으면 절을 떠나야 할지 아니면 주지를 내쫓아야 할지는 갈등을 겪는 모든 국가·사회·집단의 고민이다.

6. '2인자 내치기' 박헌영 숙청-전쟁 실패 희생양 삼아 일벌백계·토사구팽 다목적 포석

김일성, 박헌영, 허헌이 1948년 4월 평양의 남북연석회의장 정원에서 환담하는 모습(왼쪽부터).

지금으로부터 꼭 63년 전인 1953년 8월 7일, 주요 통신사들은 북한 부수상이자 노동당 공식서열 2위인 박헌영이 출당됐다는 북한 평양방송의 내용을 타전했다. 평양방송은 이승엽 일당이 미국에 정보를 제공했고 북한 정권을 전복시키려 했으며 박헌영이 이에 관련됐다고 보도했다.

6·25전쟁과 관련한 북한의 대(對)유엔 외교를 주도한 박헌영이 실각했을 가능성은 이미 서방세계에 알려졌으나, 이런 사실이 이날 평양방송에 의해 처음으로 확인된 것이다. 실제 박헌영은 전쟁 중이던 1953년 3월에 북한 당국에 의해 체포됐다.

권력집단의 변화는 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 1인자가 바뀌는 권력교체와 그렇지 않은 권력숙청이다. 박헌영을 6·25전쟁의 전범, 미국의 간첩, 불운의 혁명가 등 어떻게 부르든, 그의 숙청은 권력교체의 시도라기보다 1인자가 2인자를 내친 것에 가깝다.

63년 전의 북한 내 권력변화가 권력교체가 아닌 권력숙청으로 진행된 배경에는 김일성이 인민군이라는 물리적 폭력 수단을 이미 장악하고 있었다는 사실뿐 아니라 북한 인민의 전(前)근대적 정치문화도 포함된다. 일제 강점기에서조차 공화정을 겪어보지 못한 북한 주민으로서는 1인자의 교체에 대해 결코 호의적이지 않았다. 더구나 북한에 영향력을 행사하던 소련과 중국이 1인자 중심의 권력구조를 채택하고 있었기 때문에 북한에서 1인자 교체는 받아들여지기 어려운 변화였다.

1인자가 2인자를 숙청하는 행위는 어떤 전략적 계산에서 이뤄질까? 첫째, 2인자에게 지위를 뺏길 수 있다는 위기감에서다. 2인자를 잠재적 도전자로 여기고 사전에 제거하는 것이다.

영의정보다 세자가 정치적 생명 짧아박헌영의 지지자들은 그를 1인자로 밀었다. 예컨대 북한 정권 수립 직전인 1947년 평양에서 이현상(지리산 빨치산 부대장)은 국내에서 투쟁한 업적이 별로 없는 김일성 대신에 국내에서 많은 공적을 쌓은 박헌영이 지도자가 돼야 한다고 주장했다.

1937년 함경남도 갑산군 보천면(현재 북한 행정구역 기준으로 양강도 보천군 보천읍)에서 벌어진 이른바 보천보 전투에 관련된 김일성의 공로를 박헌영 지지자들은 부정하기도 했다. 김일성은 그런 박헌영을 잠재적 위협으로 생각했을 수 있다.

2인자 지위를 오래 누린 자들은 1인자 자리를 결코 넘보지 않는다고 1인자에게 지속적으로 인지시켰다는 공통점을 가지고 있다. 조선시대 ‘일인지하 만인지상’의 2인자이면서 1인자를 대체할 수는 없던 영의정은 정치적 생명이 짧지 않았다. 반면에 스스로 1인자로 등극할 가능성이 큰 세자는 1인자의 친아들이면서도 정치적 생명이 짧았다.

조선시대 세자로 책봉된 왕자 가운데 실제 왕으로 즉위한 경우는 절반 정도에 불과하다. 임기가 길었던 국무총리는 모두 대권에 뜻이 없음을 권력자에게 각인시키는 데 성공한 사람들이었다. 2인자는 1인자를 대신해 온갖 악평과 불명예를 자발적으로 짐으로써 1인자 지위를 결코 원치 않는다는 메시지를 1인자에게 전달하기도 한다. 그런 2인자가 결국에는 1인자 지위를 빼앗는 경우도 있음은 물론이다.

둘째, 권력분산에 대한 경계심에서다. 1인자는 권력집중 구조에 대한 비판을 자신에 대한 반대로 여기고 권력분산에 대한 요구를 탄압하는 경향이 있다. 예컨대 전제군주는 공화제 주장 자체를 자신에 대한 거역으로 받아들인다. 설사 2인자가 1인자를 해치려는 것이 아니라 1인자의 성공을 바라고 직언했더라도, 1인자는 그렇게 잘 생각하지 않는다.

1949년 조국통일민주주의 결성대회. 박헌영 북한 부수상(왼쪽에서 둘째), 김두봉 최고인민회의 상임위원장(왼쪽에서 셋째), 김일성 수상(왼쪽에서 넷째), 허헌 남조선노동당위원장(오른쪽에서 셋째)

박헌영 세력, 김일성 우상화에 거부감박헌영과 그의 세력은 대체로 김일성 일인우상화에 거부감을 가졌다. 소련 정부의 신임을 받던 허가이는 북한 정권 수립 당시 김일성의 집권을 도왔지만 김일성의 개인숭배가 북한 인민들에게 도움이 되지 않는다고 믿었다. 전쟁이 진행되면서 허가이는 박헌영과 가까워졌다. 1953년 7월 허가이의 시신이 발견됐는데 북한 당국은 자살이라고 발표한 바 있다.

권력자는 옳은 주장이더라도 자신의 권위를 훼손한다면 아예 발설하지 못하게 하기도 한다. 일찍이 마키아벨리는 누구나 마음대로 권력자의 뜻을 꺾는 직언을 할 수 있게 하면 권위가 서지 않기 때문에 직언은 특정 현자들에게만, 그것도 묻는 사안에 대해서만 자유롭게 말할 수 있게 해야 한다고 『군주론』에서 논했다.

셋째, 자신에 대한 도전을 용서하지 않겠다는 메시지를 전달하기 위해서다. 1인자는 다수에게 특정 행동을 유도 또는 억제하기 위해 그 특정 행동에 대해 과도하게 반응하기도 한다. 원숭이가 보는 앞에서 닭을 죽여 원숭이에게 주의를 준다는 살계경후(殺鷄儆) 그리고 제갈량이 눈물을 머금고 마속을 참했다는 읍참마속(泣斬馬謖), 모두 일벌백계(一罰百戒)의 전략적 효과를 노린 것이다.

김일성은 유일체제를 통해 정적들을 숙청했고 또 정적 숙청을 통해 유일체제를 강화했다. 박헌영을 숙청한 것도 그런 작업의 시작이었다. 다만, 개인숭배는 권력공고화 과정의 하나이면서 동시에 어느 정도 권력을 장악한 이후에나 가능하다.

권력을 확고히 장악하지 못한 상황에서의 개인숭배는 오히려 견제심리를 유발한다. 예컨대 마오쩌둥의 후계자 화궈펑이 자신에 대한 개인숭배를 추진하자 권력 내부뿐 아니라 민중들도 거부감을 느꼈다. 화궈펑은 아직 민심을 장악하지 못한 단계에서 개인숭배를 추진하다가 역풍을 맞은 것이다.

넷째, 사냥이 끝난 후 불필요해진 사냥개를 잡아먹는 토사구팽(兎死狗烹)에서다. 이는 최소승리연합을 구성한다는 ‘규모의 원리’로도 설명된다. 권력을 쟁취할 때 필요했던 파트너가 권력장악 이후에는 불필요해지자 자기 몫을 극대화하기 위해 그 불필요한 파트너를 제거한다는 것이다.

고용된 관리자가 계속 그 자리를 유지하려면, 여전히 자신은 대체가 불가능하기 때문에 계속 필요한 존재임을 주인에게 각인시켜야 한다. 그런 각인 가운데 하나는 사냥이 아직 끝나지 않았음을 강조하는 것이다. 김일성은 분단된 정전체제이기 때문에 자신이 대체 불가능한 존재임을 북한주민들에게 인식시키는 데 성공한 반면에, 박헌영은 자신이 필요한 존재임을 김일성에게 설득하지 못했다. 북한정권을 수립할 때와 6·25전쟁을 수행할 때 박헌영과 남로당의 도움이 김일성에게 필요했지만 휴전 후에는 불필요해진 것이다.

사냥개를 잡을 때에도 다른 사냥개가 필요하다. 박헌영을 숙청할 때 방학세 외에 또 다른 4인의 박씨(박금철·박영빈·박정애·박창옥)가 동원됐다. 이들은 4명의 박가라는 ‘사박가’로 불렸는데 특히 박헌영 지지자들은 개를 뜻하는 러시아어 ‘사바까’로 이들을 불렀다.

이 사바까도 1950년대와 1960년대에 걸쳐 모두 팽(烹)당했음은 물론이다. 예컨대 박창옥은 소련파 내에서 허가이와 경쟁하고 있었는데, 김일성은 박헌영과 가까웠던 허가이를 제거한 이후 박창옥의 소련파 도움으로 남로당파를 처단했다. 하지만 김일성은 소련파 역시 연안파의 도움으로 숙청했고, 그 이후 연안파 그리고 갑산파 등을 차례로 숙청했다.

다섯째, 자신을 대신하여 책임질 희생양을 만들기 위해서다. 철저한 책임정치체제에서 1인자가 결정한 사안은 1인자가 직접 책임진다. 이에 비해 전근대적 정치문화에서는 1인자가 져야 할 책임을 희생양이 대신하는 경우가 허다하다.

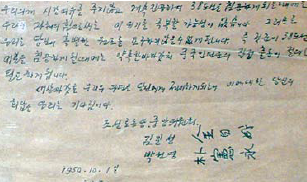

중국의 참전을 요청한 김일성·박헌영 공동 서명의 1950년 편지 [사진 위키피디아]

6·25전쟁 실패의 책임은 박헌영 등에게 전가됐다. 박헌영은 전쟁이 나면 남로당 지하당원 수백만 명이 봉기하여 남한을 바로 평정할 수 있다고 말했지만 실제로는 그렇지 않은 결과에 대해 책임을 인정했다. 동시에 박헌영은 인민군 작전과 노동당 정책 등이 전쟁 실패의 주원인이라는 점에서 김일성 책임론을 주장했다.

북한 내무성 부상을 역임한 강상호는 1993년 중앙일보 연재물에서 1951년 11월 만포진의 임시 소련 대사관에서 김일성과 박헌영 간의 그런 언쟁을 박길용이 목도했다고 서술한 바 있다. 실제 책임이 누구에게 있었든, 김일성은 심대한 피해를 가져다 준 전쟁 실패의 책임을 박헌영 등에게 물어 자신은 책임지지 않았다.

이런 책임 전가는 전근대적 정치문화에서나 가능한 일이다. 박헌영 등을 제거한 이후에는 6·25전쟁을 ‘미 제국주의’와 싸워 이긴 전쟁으로 선전하고 있음은 물론이다.

1인자가 미워한다는 이유만으로 숙청끝으로, 1인자의 감정대로 행하는 것이다. 서열순서를 바꿀 수 없는 관계에서는 1인자가 미워한다는 이유만으로 숙청 대상에 포함되기도 한다. 동일한 행동도 1인자의 마음에 따라 다르게 해석된다.

예컨대, 위(衛)나라 미자하(彌子瑕)는 먹던 복숭아를 영공(靈公)에게 줬다. 영공은 미자하의 행동을 맛있는 걸 혼자 먹지 않고 주군에게 바친 충심으로 해석했다. 또 미자하가 영공의 수레를 타고 아픈 어머니에게 달려가자, 영공은 이를 효심으로 해석했다.

그러다가 미자하가 간신임을 영공이 뒤늦게 깨달았는지, 아니면 미자하가 영공의 역린을 건드렸는지, 아니면 누군가가 두 사람을 이간질했는지 몰라도 영공은 미자하를 밉게 보기 시작했다. 그 후 영공은 먹다 남은 복숭아를 군주에게 먹인 죄 그리고 몰래 군주의 수레를 탄 죄로 미자하를 내쫓았다.

괘씸죄에 걸리면 권력자가 권력을 잃기 전까지는 그의 탄압에서 벗어나기가 쉽지 않다. 좋아하다가 미워하기는 흔해도, 미워하다가 좋아하기는 흔하지 않기 때문이다. 만일 2인자의 생사여탈이 1인자의 그때 기분에 따라 좌우된다면, 2인자는 거짓으로 1인자의 비위를 맞출 수밖에 없고 따라서 그 1인지배 체제는 지속가능하지 않다.

김일성은 소련과 중국의 압력을 의식하여 유죄 증거가 불충분한 박헌영을 바로 처형하지 못했다. 그러다가 1955년 12월 박헌영에게 사형을 선고했고 소련과 중국이 분쟁을 겪어 북한에 대해 일방적인 압력을 행사할 수 없던 때인 1956년에서야 박헌영을 총살했다.

오늘날의 북한 정권은 60년 전의 전략을 벤치마킹하려는 것 같다. 같은 전략도 조건이 다르면 효과가 달라짐은 물론이다.

살계경후(공포 정치), 토사구팽(불필요한 파트너 제거), 희생양(책임 전가) 등이 권력을 공고화하는 작은 전략이라면, 큰 전략은 물리적 힘 그리고 무엇보다도 민심을 확보하는 것이다. 이는 동서고금의 크고 작은 모든 조직에 적용된다.

7. 양날의 칼 '외부 위협' - 내부의 적 잡는 외부의 적 … 권력자에겐 ‘신의 한수’

나폴레옹 보나파르트(가운데)가 쿠데타를 일으켜 정부를 장악한 ‘브뤼메르 18일’의 모습을 그린 그림인 ‘생클루 오백인회(五百人會)의 보나파르트’. 파리 교외 지역인 생클루에서 오백인회를 해산시키는 장면이다. 프랑스의 화가 프랑수아 부쇼의 1840년 작품

지금부터 215년 전인 1799년 11월 9일은 프랑스 나폴레옹 보나파르트가 쿠데타를 통해 권력 전면에 등장한 날이고, 1918년 11월 9일은 프랑스의 맞수 독일 빌헬름 2세가 강제로 퇴위돼 유럽 전제황권이 종식된 날이다. 동아시아 일본에서는 1867년 11월 9일 메이지(明治)가 에도(江戶) 막부에서 권력을 돌려받아 거의 700년 만에 왕정으로 복고했다.

시대와 장소를 달리하는, 이 세 군주의 등장과 쇠퇴에는 공통점이 많다. 무엇보다도 세상이 그들을 만들었다. 당시 그들의 권력 장악 혹은 퇴진이 요즘 말로 ‘대세’였다는 의미다. 무릇 권력은 세(勢) 규합에서 시작하는데, 세 규합이 걸림돌 없이 자연스럽게 이뤄졌다.

권력 장악 이후에는 외부에서 자원을 더 많이 가져와서 배분해 권력을 유지하려 했다. 세 권력자 모두 집권 후에는 세계 혹은 지역 패권을 추구했다. 장기집권의 기반인 외부와의 지속적인 경쟁, 특히 전쟁은 당시 기본적인 국가 전략이었다. 그들의 팽창정책이 세상을 많이 바꾸었다.

왼쪽부터 메이지, 빌헬름 2세, 나폴레옹 1세

전쟁 승리하는 동안 브레이크 없는 권력

먼저 나폴레옹 보나파르트의 권력 장악을 살펴보자. 혁명 이후 성립된 프랑스 제1공화정은 반란과 쿠데타로 계속 불안했다. 특히 프랑스혁명과 공화정에 대한 외부의 위협이 드세었다. 1799년 들어선 5인 총재 정부를 이끌던 사람은 에마뉘엘 시에예스(Emmanuel Sieyès)였다.

정국 운영에 어려움을 겪던 시에예스는 의회를 해산하고 헌법을 바꾸고 싶었다. 그 일에 적합한 군인이 나폴레옹이라고 판단했다. 그는 야심가 나폴레옹을 경계하긴 했지만 황제로 즉위할 거라곤 전혀 예상치 못했다. 시에예스와 나폴레옹은 11월 1일 만나 쿠데타를 모의했다.

1799년 11월 9~10일, 당시 혁명력(曆)으론 2월에 해당하는 안개(브뤼메르)달 18~19일, 나폴레옹의 장병들이 원로원과 500인 의회를 포위해 쿠데타가 감행됐다. 나폴레옹은 쿠데타 과정에서 몇 가지 실수를 저질렀다.

그래서 ‘브뤼메르 18일’ 쿠데타는 나폴레옹이 거사에 성공한 날이라기보다 시에예스의 브뤼메르파가 자코뱅파에 승리한 사건으로 당시엔 여겨졌다. 부르주아 공화국 수립을 원한 브뤼메르파는 쿠데타 이후 나폴레옹을 다시 전장으로 보내든지 아니면 실권 없는 국가원수직에 두려고 했다.

그러나 이후 전개된 일련의 정치무대에서 주인공은 그들이 아니었다. 시에예스는 나폴레옹에 더 이상 저항하지 못하고 순순히 협조하는 길을 택했다. 대신에 원로원 의원직에다 많은 돈과 영지를 받았다. 결국 브뤼메르파는 계급적 특권을 유지하는 대가로 나폴레옹 독재를 수용하게 된 셈이다.

1804년 12월 나폴레옹은 마침내 황제에 즉위한다. 자코뱅파를 제외한 거의 모든 세력이 정부 요직에 중용됐다. 전쟁이 낳은 영웅이었던 나폴레옹은 전쟁이야말로 민심을 잡고 권력을 유지하는 좋은 수단이라고 믿었다.

따라서 재위기간 내내 전쟁을 수행해 나갔다. 나폴레옹이 전쟁에서 이기는 동안은 프랑스 내의 그 누구도 나폴레옹에게 저항할 수 없었다. 뒤집어 말하면 나폴레옹 정권의 붕괴는 국내 반란에 의해서가 아니라 외부와의 전쟁에서 패함으로써 이뤄졌다.

메이지 시대엔 외부위협으로 내부결속

무쓰히토(睦仁), 즉 메이지의 경우를 살펴보자. 무쓰히토는 부왕의 급작스러운 사망으로 1867년 1월 15세의 나이로 즉위식도 없이 일왕에 즉위했다. 그 당시의 일본 사회 역시 혼란과 암살이 자행되던 시절이었다. 당시 권력자 에도 막부는 전국을 통제하지 못했고, 서남지역 번(藩·지방 제후의 영지)들이 막부에 대항하던 정국이었다. 대외 개방 압력에 존왕양이(尊王攘夷) 구호가 자주 등장했다.

막부의 마지막 쇼군 도쿠가와 요시노부(德川慶喜)는 국가 통치권을 일왕에게 돌려준다는 ‘대정봉환(大政奉還)’을 일부 번으로부터 제의받고 11월 9일 이를 수용한다고 발표했다. 다음해 막부는 번들의 군사적 위협에 항복하고 스스로 해체했다.

왕정복고의 일등공신인 여러 번도 해체되는 수순을 밟았다. 1869년 영지(領地)와 영민(領民)에 관한 판적을 일왕에게 반환했고, 1871년에는 번을 폐지하고 대신 현을 설치해 중앙정부가 직접 통제하도록 했다. 이른바 ‘폐번치현(廢藩置縣)’은 번의 주군들을 도쿄에 강제 이주시키고 대신 현령을 중앙정부에서 파견하는 것이기 때문에 1867년 대정봉환에 이은 제2의 왕정 쿠데타로 불리기도 한다. 또 메이지 정부는 1873년 사무라이 대신 국민개병제를 도입했다.

이런 일련의 일들은 메이지 이름으로 시행됐지만 메이지가 기획하고 주도한 것은 아니었다. 번 출신의 메이지 유신 주체들이 따로 있었다. 막부의 권한을 모두 일왕에게 주는 것만으로 국내 불만을 잠재울 수는 없었다. 불만을 잠재우기 위해 뭔가를 줘야 하는데, 일본 내에서는 줄 게 별로 없었다. 그래서 대외 팽창이 조만간 필요했다.

메이지유신 3걸 가운데 1인으로 불렸던 사이고 다카모리(西鄕隆盛)는 지방 무사계급의 반발을 무마하기 위해 조선을 정벌하는, 이른바 정한론(征韓論)을 주장했다. 그의 주장이 내치를 우선시하는 반대파에 의해 받아들여지지 않자 사이고는 참의직을 사퇴했다. 1877년 사이고는 세이난(西南) 전쟁을 일으켰고 정부군에 의해 진압되면서 자결했다.

조선의 대일 태도를 문제 삼아 제기된 정한론에 대해 메이지는 동의하지 않는 입장에 섰지만 정한론 자체에 반대했다기보다는 시기가 좋지 않다는 생각을 갖고 있었다. 그는 정권의 안정적 운영을 위해 언젠간 외국 진출이 필요하다고 생각했다. 실제 조선 개항, 청일전쟁, 러일전쟁, 한일병합 등이 모두 메이지 때의 일이다. 외부와의 전쟁 때마다 메이지는 대본영에서 직접 전쟁 준비를 챙겼다. 심각한 전쟁 패배를 겪지 않은 메이지는 죽을 때까지 권좌에 머물렀다.

마키아벨리 “현명한 군주는 적대감 조성”

호전적 대외정책으로 권력을 잃은 사례는 빌헬름 2세다. 그도 부왕이 취임 100일을 넘기지 못하고 병사하자 1888년 29세의 나이로 독일제국 황제직에 올랐다. 당시 독일제국의 한 축이었던 재상 비스마르크를 해임시켜 명실상부한 권력자가 됐다.

빌헬름 2세는 세를 규합해 새로운 권력을 만든 것이 아니었다. 단순히 세습받은 것이다. 그래서 빌헬름 2세는 대외관계에서도 세 규합에 목매지 않았다. 비스마르크와 달리 동맹을 경시했다. 그러다가 제1차 세계대전이라는 엄청난 늪에 빠지게 됐다. 패전이 임박해지면서 독일 내부에서 퇴위 권유를 받고 버티다가 결국 1918년 11월 9일 퇴위했다. 네덜란드로 망명해 살다가 1941년에 쓸쓸히 죽었다.

세 가지 사례를 보면 전쟁이 주요 외교 전략이고, 또 외교는 주요 권력 유지 전략임을 알 수 있다. 외부와의 경쟁이 권력을 공고히 할 수도 있고 반대로 권력을 와해시킬 수도 있는 것이다.

먼저 외부 위협이 국내 안정을 가져다주는 측면이다. 그런 의미를 담은 동서고금의 문구는 많다.

『손자병법』 「구지(九地)」편에 나오는 “서로 미워하는 오나라 사람과 월나라 사람이 같은 배를 타서 풍랑을 만나게 되면 왼손과 오른손처럼 서로 구한다(夫吳人與越人相惡也 當其同舟而濟過風 其相救也如左右手)”, 즉 오월동주(吳越同舟)는 그런 옛 문구의 예라 할 수 있다.

현대의 문구로는 ‘국기집결(rally-round-the-flag)’ 현상이 있다. 미국 국민이 대외 위기 시 정부를 중심으로 똘똘 뭉친다는 뜻이다.

개나 사파리 곰들은 같은 우리에 있는 다른 동물과 서로 앙숙으로 싸우다가도 더 강한 동물을 보게 되면 서로 협력한다. 이는 인간 사회에서도 매우 보편적인 현상이다. 여러 실험에서도 어려움 없이 함께 있었던 집단보다 함께 어려움을 겪었던 집단이 서로 잘 협력했다는 것이 입증된 바 있다. 정쟁도 국가가 위기에 빠지면 자의든 타의든 완화된다. 시위대 내의 내부 이견으로 지지부진하던 시위 양상이 경찰의 출동이나 진압으로 인해 오히려 일사불란하게 전개됐던 예도 있다.

그래서 마키아벨리는 외부 적의 존재를 부정적으로만 보지 않았다. 행운(fortuna)은 군주를 위대하게 만들기 위해 적을 만들어 주고, 군주는 적이라는 사다리를 타고 높이 올라가는데 현명한 군주는 일부러 그러한 적대감을 조성하기도 한다는 것이다.

외부 적과의 경쟁에서 이기면 권력 유지가 쉽다. 외부와의 전쟁에서 패하더라도 패전의 책임을 경쟁 정파에 지울 수 있다면 패전 또한 권력 유지에 도움이 된다. 북한 김일성은 6·25전쟁에서 승리하지 못한 책임을 박헌영과 남로당에 지우면서 자기 권력을 더욱 공고히 했다. 제1차 세계대전에서 패한 독일 군부는 좌파가 연합국 측의 부추김을 받고 반전주의와 혁명주의로 후방을 교란하면서 ‘등 뒤에서 비수’를 꽂는 바람에 전쟁에서 패했다며 좌파에게 패전의 책임을 돌렸다.

외부와의 경쟁에서 패배하고 또 그 책임을 내부 경쟁자에게 돌리지 못해 자신이 책임져야 한다면 외부 위협의 조성은 나쁜 수, 즉 패착이라 할 수 있다. 나폴레옹 1세와 빌헬름 2세 모두 패전으로 정권을 잃었다. 나폴레옹 1세의 경우 외부 점령자들이 책임을 물었고, 빌헬름 2세는 국내 경쟁자들이 책임을 물었다. 이에 비해 일왕은 1945년 전쟁 패배 후 퇴위되지 않았다. 외부 경쟁자와 내부 경쟁자 모두 일왕에게 전쟁 책임을 묻지 않았기 때문이다.

외부와의 긴장관계로 내부를 단속하는 전략은 영구적으로 사용하기 어렵다. 한국 증시와 선거에서 북한 위협론을 강조하는, 이른바 ‘북풍 효과’가 과거처럼 강하지 않은 것만 봐도 알 수 있다. 미국 등 서방 강대국과의 대립을 통해 정권을 비교적 오래 유지했던 이라크 후세인과 리비아 카다피 모두 권력을 영원히 누리지 못하고 불행한 죽임을 당했다.

요약건대 외부와의 경쟁 모드는 내부 정서의 측면에서 정권에 도움이 된다. 그러나 그런 정서만으론 충분하지 않다. 길게 보면 부국강병에 의한 실리가 분배돼야 권력이 유지된다. 결국 외부와의 경쟁에서 얻은 걸로 전 국민은 아니더라도 적어도 지배연합만이라도 배부르게 해야 정권이 지속된다는 말이다. 정서든 실리든 외부 경쟁은 내부 정치를 위한 ‘신의 한 수’다. 잘못 쓰면 패착이 될 수 있음은 물론이다.

8. 대중과 권력의 연대 - 홍위병 앞세운 마오쩌둥, 문화혁명 일으켜 권력 싹쓸이

1 1966년 천안문광장의 홍위병 집회에서의 마오쩌둥.

지금으로부터 꼭 50년 전인, 1966년 5월 16일 중국에서는 ‘무산계급문화대혁명’(이하 문혁)이 시작됐다. 부르주아 반동을 폭로하고 비판해 문화의 영도권을 탈취하자는 내용의 ‘중국 공산당 중앙위원회 통지’ 이른바 ‘5·16통지’가 발표된 것이다.

문혁은 1962년 ‘사회주의 교육 운동’의 개시, 1964년 마오쩌둥(毛澤東·모택동) 어록 『소홍서(小紅書)』의 발간, 1965년 마오쩌둥을 간접적으로 비평한 역사극 ‘해서파관(海瑞罷官)’에 대한 비난 등에서 이미 시작됐다고 볼 수도 있다. 하지만 권력 1인자가 기획한 운동이라는 문혁의 특성을 고려하면 문혁은 1966년 5월 16일 마오쩌둥이 주도한 중국 공산당 정치국 확대회의에서 공식 출범했다고 말할 수 있다.

당시 마오쩌둥은 ‘대약진운동’에 실패해 권력에서 한 발짝 물러서 있었고 이를 틈타 다른 엘리트 세력들이 마오쩌둥의 권력을 대체하려는 듯한 형국이었다. 이러한 권력 교체 시도 움직임에 대한 마오쩌둥의 대응은 대중과의 연대였다. 대중 가운데에서도 지도자와 일체감을 갖고 폭력적으로 행동하는 군중과의 연대였다.

폭도적 군중인 홍위병(紅衛兵)을 통해 마오쩌둥은 정치적 경쟁 세력을 숙청했다. 홍위병은 마오쩌둥의 지원과 지도 아래 자본주의와 관련된 것들을 하나씩 척결해나갔다. 문혁은 지도자 개인의 권력 장악을 위한 성공적인 한 수였던 반면, 국가적 차원에서는 10년 이상 발전을 저해시킨 나쁜 수였다.

2 1933년 독일 도르트문트의 나치돌격대 집회에서 연설하는 히틀러

대표적 권력-군중 연대인 홍위병 권력과 시장 간의 관계에서 군중이 늘 권력을 편드는 것은 아니다. 권력·시장·군중의 3자 간 연대의 양태는 다양하다. 먼저, 시장-군중 간의 비(非)정부 연대다. 이 연대는 권위주의 정권에 대한 저항일 때도 있고 무정부주의처럼 극단적일 때도 있다.

다음, 권력-시장 간의 비(非)대중 연대다. 정경유착은 권력이 공익 대신 영리를 추구하는 부정적인 엘리트 연대의 예다. 끝으로, 권력-군중 간의 비(非)영리 연대다. 이는 민관(民官) 거버넌스와 같은 긍정적인 기제로 작동하기도 하고, 반대로 위선적 비영리를 내세워 자율적 시장을 파괴하기도 한다. 중국의 홍위병은 권력과 연대한 군중이 시장적 가치를 훼손한 부정적 사례다.

권력자가 엘리트 지배 연합 대신에 맹목적 충성도가 여전한 군중과 손잡는 전략은 독재 강화의 단계에서 자주 관찰된다. 일찍이 고대 로마 공화정 시대에 대중적 인기를 누린 권력자들이 자주 활용했다.

근·현대 한국 정치에서도 관찰된다. 대한민국 제헌 헌법은 대통령을 국회에서 선출토록 규정하고 있었는데, 국회에서 재선되기 어렵다고 판단한 초대 대통령 이승만은 1951년 11월 대통령직선제 개헌안을 국회에 제출했다.

국회는 1952년 1월 대통령직선제 개헌안을 부결시키고 대신 4월 내각책임제 개헌안을 제출했다. 5월 이승만 대통령은 정부 개헌안을 수정해 다시 제출했고 기존 개헌안에서 발췌해 만든, 이른바 발췌개헌안을 만들도록 했다. 관제 데모를 동원해 국회를 압박했고, 7월 국회는 기립 표결로 발췌개헌안을 통과시켰다. 새로운 헌법에 따라 8월 이승만 대통령은 국민선거로 재선되었다. 엘리트 집단 대신 국민을 동원해 대통령직을 유지한 것이다.

엘리트 집단에 의존하다 결국 권력 유지에 실패한 역사적 사례도 있다. 조선 말 고종이 일찌감치 개화파나 농민세력과 손을 잡았더라면 왕위를 지킬 수 있었을지도 모른다. 지배계급에 대한 미련을 버리지 못하다가 친일파 엘리트에 둘러싸인 고종은 1907년 강제 퇴위를 당할 수밖에 없었다.

경제 침체 노린 독일 나치의 선동정치마오를 위한, 마오에 의한, 마오의 문혁은 엘리트 집단 내부의 경쟁에서 밀린 지도자가 대중을 동원해 거꾸로 지배 엘리트를 물갈이한 사건이다. 권력 1인자의 교체를 가져다 준 다른 혁명들과 달리, 문혁은 오히려 1인자의 권력 강화를 위해 나온 것이었다.

오랜 기간 대규모로 동원된 군중 폭력은 권력자의 지원 없이는 불가능한데, 독일 나치즘 정도만이 문혁에 겨우 비견될 정도다. 마오쩌둥은 한 세대 위인 블라디미르 레닌뿐 아니라 같은 세대인 아돌프 히틀러의 군중 동원에 대해서도 인지하고 있었을 것이다. 마오쩌둥과 히틀러의 군중 동원은 여러 가지 면에서 유사하다.

고대 그리스부터 언급돼 온 선동은 오늘날 뇌과학에선 전전두엽피질(PreFrontal Cortex)의 기능이 퇴화하면 쉽게 선동된다는 식으로 설명되고 있다. 또 여러 사회 실험에서 참가자들은 자기 몫이 크지만 남이 몫이 더 커서 상대적 박탈감을 느끼게 되는 상황보다, 자기 몫이 작더라도 남의 몫이 더 작아 상대적 박탈감을 주지 않는 상황을 선호했다. 남의 고통(schaden)을 나의 기쁨(freude)으로 여기는 샤덴프로이데가 인간의 본성에 가깝다는 것이다.

나치와 문혁 모두 선동하기 쉬운 경제 상황 때 발생했다. 1차 대전 패전 후 다수의 독일인들은 의회민주주의와 같은 대의제가 독일 경제 문제를 해결하지 못한다고 생각했다. 1921년 히틀러는 제대한 우파 군인을 중심으로 나치 돌격대(SturmAbteilung, SA)를 만들어 운영했다.

대공황으로 실업자가 대량 발생하자 1933년 SA의 규모는 무려 200만 명에 달했다. 1차 대전 패전 후 법에 의해 10만 명을 넘지 못했던 독일 정규군을 압도하는 규모였다. 1922년 SA의 청소년 조직으로 출범하여 개편한 히틀러청소년단(HitlerJugend, HJ)도 800만 명에 이르는 대규모였다.

나치는 독일 경제의 불황을 유대인 탓으로 돌려 유대인을 증오대상으로 만들었다. SA는 유대인 탄압을 행동으로 옮긴 돌격대였다. 일부 독일인들은 유대인 탄압에 환호했다.

3 1935년 중국 캠프에 참가 중인 히틀러청소년단

1960년대 전반의 중국 역시 흉작과 경제정책 실패로 아사자가 증가했다. 분배할 경제적 재화가 충분하지 못하게 되자 이를 대신해서 함께 공유할 정서적 공공재가 더욱 필요한 상황이었다. 1963년부터는 중국이 외국과 직접 전쟁을 수행하지 않았기 때문에 공공의 적으로 규정할 외부 대상도 뚜렷하지 않았다.

남의 불행을 고소하게 여겨 행복감을 느끼게 만드는 국내적 샤덴프로이데 말고는 당장 가능한 게 별로 없었다. 홍위병은 이를 노려 엘리트 집단을 공개 처단함으로써 한풀이 식의 순간적 희열을 공유했다.

군중 동원의 방식에 있어서도 나치와 문혁은 유사했다. 나치가 전 국민에게 라디오를 보급하면서 선전을 강화해 정권을 유지했듯이, 문혁도 1950년대 후반부터 전국에 보급된 라디오를 적극 활용했다.

분서갱유(焚書坑儒)식의 공개적 의식도 있었다. 1930년대 독일대학생협회 주도로 나치즘에 반(反)하는 서적을 공개적으로 불태우는 분서 의식을 행했듯이, 홍위병은 명·청 시대의 유골과 서적을 공개적으로 훼손했다.

권력자가 군중 조직으로 권력을 장악한 이후에는 그 조직이 자신을 위협한다면 바로 해체했다는 점 역시 유사하다. 독일 정규군으로 편입하려는 SA의 지도부를 히틀러가 1934년에 처형했듯이, 마오쩌둥도 인민해방군을 동원해 1968년 홍위병을 해체해 농촌으로 보냈다.

1934년은 히틀러가 수권법을 통해 독재 체제를 구축한 해이듯이, 1968년은 마오쩌둥이 문혁으로 정치적 경쟁자 모두를 제거한 해였다.

4 3인의 어린 홍위병이 펜과 마오쩌둥 선집을 들고 있다.1971년 광시성 초등학교 교과서 표지

‘남의 고통, 나의 기쁨’ 샤덴프로이데 이용대중과의 연대라고 해서 무조건 나쁜 것은 아니다. 대중과 전혀 소통하지 않는 것보다 민주주의에 더 부합한 행위다. 실제 나치와 문혁은 모두 초기에 좋은 평가를 받기도 했다. 나치의 군중 동원을 독일 국민의 적극적 참여로 보는 견해도 있었고, 문혁 역시 초기엔 바람직한 새로운 민주주의의 실험이라고 언급됐다.

1968년 프랑스 ‘68혁명’ 때 학생들은 중국 홍위병처럼 마오쩌둥 어록을 갖고 시위에 참여하기도 했으며, 장 폴 사르트르를 비롯한 유럽 지식인들 상당수는 스스로를 마오주의자로 칭하기도 했다. 문혁이 관료주의를 척결하고 만민평등을 실천한 진정한 시민혁명이라고 평가했던 것이다. 한국 내에서도 문혁을 긍정적으로 평가한 1960년대 후반의 외국 문헌을 10년 지난 뒤 구해 읽고선 1970년대 후반과 1980년 전반에 걸쳐 문혁을 극찬해 소개했던 해프닝이 발생하기도 했다.

문혁이 끝난 이후의 평가는 ‘대혁명’이 아니라 ‘대소란’이었다는 게 중국과 국제 사회의 평가다. 중국에서는 문혁이 시작한 해(1966년)부터 마오쩌둥이 사망하고 4인방이 체포된 해(1976년)까지를 ‘십년동란(十年動亂)’으로 부르기도 한다.

다수 대중을 동원한 히틀러와 마오쩌둥의 방식은 자신과 의견이 다른 쪽을 공공의 적으로 만들어 말살하려 했기 때문에 반(反)민주적이었다고 평가된다. 다수 쪽이 진실·진리·도덕·선이고 소수 쪽은 그 반대라는 거짓 민주주의를 내세워 자신과 남을 선악으로 구분한 것이다. 이는 개방에 대한 혐오감을 심어줘 폐쇄적 체제를 유지했기 때문에 단기적으로 가능했던 일이다.

최근 중국에서 문혁 때가 좋았다는 목소리가 일부 나오기도 한다. 중국 내 빈부격차 증대와 부·학벌·당직의 세습이 그런 인식을 다시 불러일으키고 있는 것이다. 반(反)엘리트주의는 일종의 포퓰리즘이다. 엘리트가 기득권층일 때도 있고 어떤 경우엔 포퓰리즘에 기반을 둔 권력자가 더 큰 정치적 기득권자일 때도 있다. 지배 엘리트 내의 경쟁에서 밀린 파벌이 대중을 끌어들이는 전략은 민주주의 체제에서 나올 수밖에 없다. 그래서 국민이 깨어 있어야 민주주의는 지속 가능하다.

9. 1인자-엘리트-대중의 권력 삼각함수

-1인자는 대중과 손잡고 엘리트 무력화시킬 수도

1 로물루스 황제가 오도아케르에게 황제의 관을 바치는 모습.

지금으로부터 꼭 1540년 전인 476년 9월 4일(율리우스력) 서로마 제국의 마지막 황제 로물루스 아우구스투스가 폐위됐다. 또 146년 전인 1870년 9월 4일에는 프랑스 제국의 마지막 황제 나폴레옹 3세가 폐위됐다. 고대 로마와 근대 프랑스는 선구적으로 도입한 공화정을 폐지하고 제정(帝政)을 채택한 나라다. 로물루스 아우구스투스와 나폴레옹 3세의 폐위로 서로마와 프랑스의 제정은 종식됐다. 제정은 어떻게 등장하고 소멸할까?

먼저 제정의 출범은 엘리트보다 대중에 힘입는다. 고대 로마와 근대 프랑스가 제정을 도입할 당시 엘리트 계급은 이에 저항했다. 로마의 경우, 공화파와 반(反)공화파는 내전을 겪었고 율리우스 카이사르의 상속자인 옥타비아누스가 대중의 지지를 기반으로 초대 로마 황제로 등극했다.

근대 프랑스에서도 나폴레옹 보나파르트는 쿠데타를 감행했고 대중의 지지를 기반으로 제1공화정을 붕괴시켜 제1제정의 황제(나폴레옹 1세)로 즉위했다. 루이 나폴레옹 보나파르트 역시 프랑스 제2공화정의 대통령일 때 쿠데타를 통해 공화정을 붕괴한 뒤 국민투표로 제2제정 황제(나폴레옹 3세)에 즉위했다. 공화정을 무너뜨리고 황제로 즉위할 때에는 모두 대중의 전폭적 지지를 통해서였다. 즉 공화정이 엘리트 이익을 대변한다고 생각될 때 대중은 제정의 도입을 적극 지지하는 것이다.

2 410년 서고트족이 로마를 약탈하는모습. 요셉-노엘 실베스트르. 1890. [위키피디아]

서로마제국, 황제직 찬탈 반복하다 멸망나폴레옹 3세는 젊었을 때 사회주의 운동에 적극 가담했다. 세계 최초의 노동자 파업권 인정은 그의 치세 때 나왔다. 물론 제한적인 파업권이었고 또 그가 파업권을 인정하지 않으려 했다는 주장도 있지만 그가 정치 엘리트보다 대중에게서 인기를 얻으려 노력했음은 분명하다.

나폴레옹 3세는 정치 엘리트와 거리를 두고 대신 비(非)정치 엘리트를 중용해 산업과 도시의 개발에 집중했다. 이처럼 제정 초기에는 공화정과 달리 황제가 대중과의 연대를 중시한다고 말할 수 있다.

다음, 제정의 폐지에서는 대중 뿐 아니라 외부의 역할도 중요하다. 제정이 대중의 지지에서 멀어지면 경쟁 세력의 권력 장악 시도에 취약할 수 밖에 없다. 경쟁 세력은 내부 뿐 아니라 외부에서도 올 수 있다. 제정의 붕괴는 주로 외부 세력의 무력에 의해서다.

물론 1인자가 국내 정치에서 주도권을 잃지 않고 또 외부 적에게 완패하지 않을 상황이라면, 외부 위협은 오히려 내부 질서 장악에 도움이 될 수 있다. 국기 집결(rally round the flag) 효과가 그런 예다. 이와 달리 국내 정치에서 주도권을 이미 상실했거나 또는 외부 세력에게 치명적인 패전을 당한 상황이라면, 1인자의 정치 생명은 종말을 맞게 돼 있다.

로물루스 아우구스투스는 종종 로물루스 아우구스툴루스로 불린다. 전설상의 로마 건국자인 로물루스 그리고 ‘소년황제(어린 아우구스투스)’라는 의미의 아우구스툴루스, 이 두 단어가 결합된 명칭이다. 475년 10월 반란을 일으킨 오레스테스는 황제 율리우스 네포스가 도망가자 15세의 아들을 황제로 추대했는데 그 아들이 바로 로물루스 아우구스투스다. 이듬해 8월 게르만족 용병대장 오도아케르가 오레스테스를 살해하고 9월 로물루스 아우구스투스를 재위 10개월 만에 퇴위시켰다.

오도아케르는 스스로 서로마 황제로 자처하다가 동로마 제국의 황제 제논에게 서로마 황제직을 넘기고 제논의 위임으로 이탈리아 왕이 됐다. 네포스 또한 폐위를 당한 후에도 자신의 본거지인 달마치아(지금의 크로아티아)로 가서 스스로 서로마 황제로 처신하기도 했다.

그래서 마지막 서로마 황제가 로물루스 아우구스투스가 아니라 네포스 또는 오도아케르로 보는 해석도 있다. 하지만 오도아케르는 로물루스 아우구스투스를 폐위시킨 후 서로마 제국의 여러 왕국에게서 명목상의 황제직조차 인정받지 못했다.

이와 달리 로물루스 아우구스투스는 재위 당시 서로마 황제의 휘장을 정식으로 사용했고 또 그의 황제 휘장은 오도아케르가 반란 후 동로마 제국으로 보냈다는 점에서 로물루스 아우구스투스를 서로마 제국의 마지막 황제로 보는 게 적절하다. 마지막 황제가 누구냐에 대해 이견이 존재하는 만큼이나 서로마제국 말기에는 허울 뿐인 황제였다. 황제직 찬탈이 반복되다가 결국 제국이 사라진 것이다.

1870년 스당 전투에서 항복한 나폴레옹 3세가 빌헬름 1세에게 칼을 바치고 있고 이를 비스마르크(흰 제복)가 지켜보고 있다. 석판화. [위키피디아]

나폴레옹 3세, 보불전쟁 패배로 퇴위근대 프랑스 제정의 멸망은 외부와의 전쟁을 통해서였다. 나폴레옹 3세는 비스마르크의 이른바 엠스 전보 사건에 분개해 프로이센에게 먼저 전쟁을 선포했다. 그런데 황제가 직접 나선 스당 전투에서 프랑스군은 프로이센군의 포화를 견디지 못해 항복했고 나폴레옹 3세는 포로로 붙잡히고 말았다. 스당 전투 패전 후 프랑스는 제정을 폐지하고 전쟁을 계속했지만 파리의 함락을 막지는 못했다. 이후 프랑스는 공화정을 채택해 현재 150년 가까운 공화정 역사를 갖고 있다.

제정의 출범에는 내부의 힘이, 제정 붕괴에는 외부의 힘이 각각 결정적 역할을 수행한다. 프랑스 제1공화정이나 제2공화정의 종식은 각각 나폴레옹 보나파르트와 루이 나폴레옹이라는 내부의 권력자가 이끈 것이라면, 제1제정과 제2제정의 붕괴는 반(反)프랑스 연합군과 프로이센군이라는 외부 적에게 각각 패전함으로써 이뤄졌다.

제정과 공화정은 권력의 분배에서 어떻게 다를까? 제정이나 왕정은 지배자의 세습을 기본으로 하고 공화정은 그렇지 않다는 차이가 있으나, 역성혁명뿐 아니라 같은 왕조에서도 세습에서 벗어난 왕위 계승은 종종 일어났다. 지배자가 세습되느냐 아니냐는 것보다 더 중요한 차이는 지배자가 1인이냐 아니면 집단이냐는 것이다.

권력 서열을 크게 1인자·엘리트·대중의 3가지로 구분해보자. 고대 로마에서 공화정이 엘리트와 대중 사이의 경계를 뚜렷하게 하였다면, 제정은 1인자와 엘리트 간의 경계를 높게 만들었다고 할 수 있다. 근대 프랑스에서 왕정이 무너지고 공화정이 도입될 때에는 1인자·엘리트·대중 사이의 2가지 경계가 모두 무너질 것으로 기대했지만 그렇지 않았다.

대중은 1인자-엘리트 간의 경계가 무너지면서 엘리트-대중 간의 경계가 오히려 더 강화된다고 느꼈고, 따라서 대중과 연대한 1인자를 내세우면 엘리트-대중 간 경계를 낮출 수 있다고 기대했다. 즉 1인자-엘리트 간 구분을 전제로 하는 제정을 지지한 것이다.

고대 로마와 근대 프랑스 모두 소수 엘리트가 지지한 공화정은 다수 대중이 지지한 제정에 의해 대체됐다. 그러다가 제정 말기에는 1인자가 대중을 챙겨주지 못해 1인자-대중의 연대가 약화되었고 제정은 외부 세력의 공격에 의해 붕괴되고 말았다.

예전이나 지금이나 독재 정권이 출범할 때에는 소수에게 많이 뺏어서 다수에게 조금씩 나누는 방식을 취한다. 이는 1인자-대중의 연대다. 시간이 흘러 정권 유지 시기에는 다수에게 조금씩 뺏어서 소수에게 많이 나누는 방식을 채택하는 경향이 있다. 주로 무력이나 여론을 장악한 소규모의 지배집단에게만 혜택을 주면서 권력을 유지한다. 이는 1인자-엘리트의 연대다.

1인자-엘리트 유착하면 대중이 응징이에 비해 민주국가에서는 소규모 지배집단만 챙긴다고 해서 정권을 교체하거나 연장하는 게 쉽지 않고 또한 엘리트와 대중 간의 혜택 격차를 크게 유지할 수 없다. 1인자를 지향하는 지도자든 정권을 쟁취하려는 정파든, 자신이 더 많은 대중을 대표하려는 경쟁으로 정권 쟁취를 도모한다.

다만 제도 변경의 게임에서 대중성이 있는 정치인을 확보한 측에서는 대통령제를 주장하고, 그렇지 않은 측에서는 의원내각제를 주장할 뿐이다. 현대 민주주의에서 대중주의와 엘리트주의는 자신을 잘 대표하는 정치인이 대통령인지 아니면 지역구 국회의원인지에 따라 구분하기도 한다.

대한민국(大韓民國, Republic of Korea)은 헌법과 국호에 공화정을 명기하고 있다. 그런데 대통령 앞에 종종 ‘제왕(帝王)적’이라는 형용사가 붙는다. 대한민국 대통령은 제왕적이지 않다는 주장도 있지만, ‘제왕적 대통령제(imperial presidency)’ 용어를 처음 본격적으로 사용한 아서 슐레징거가 언급한 미국 대통령제에 비하면 한국 대통령제는 헌법조문과 정치문화의 측면 모두에서 대통령 1인에 권력이 매우 집중되어 있는 제왕적 대통령제다.

단임제라는 점 말고는 매우 제왕적이다. 그런 맥락에서 대통령제를 공화정보다는 제정에 가까운 권력구조로 보고, 대통령제 대 의원내각제 논의를 제정 대 공화정 논의로 전개하기도 한다.

종종 1인자는 대중이 생각하는 것 이상으로 정치 엘리트를 혐오하기도 한다. 1인자는 엘리트보다 대중과의 연대를 중시하고 대중에 의존하려 하며 이를 통해 엘리트의 부적절한 관여를 무력화시킬 수 있다. 대한민국에서도 1인자에게 권력을 몰아주는 구조로의 개헌에는 모두 대중의 동원 또는 동조가 있었다.

이와 달리 엘리트와 대중, 누구와도 연대하지 않으려는 1인자는 정치적 경쟁력이 낮을 수밖에 없다. 대한민국 대통령이 민심(대중의 지지)에서 멀어지면 권력의 기반 자체를 잃는 것이다.

다른 한편으로 한반도에는 오늘날 세계에서 찾기 힘든 독보적인 1인 지배 체제가 있다. 바로 북한이다. 만일 조선민주주의인민공화국(Democratic People’s Republic of Korea)이라는 이름에 걸맞게 인민을 챙기지 못해 내부 민심의 이반에다 외부 세력의 압력까지 더해진다면, 1인 지배 체제의 종식은 불가피하다. 체제 유지를 위해 민심을 다급하게 헤아려야 할 쪽은 1인 지배자다.

10. 마음 얻는 첫 걸음 - 브란트, 피해자 앞에 무릎 꿇어 ‘통독의 씨앗’ 뿌리다

1970년 12월 7일 게토 희생자 추모비 앞에서 서독 총리 빌리 브란트가 과거를 사과하며 무릎을 꿇고 있는 모습

꼭 44년 전의 오늘, 1970년 12월 7일, 폴란드 바르샤바 게토(유대인 격리지역)의 희생자 추모비 앞. 마침 내리던 비가 그치고 추모비를 숙연하게 응시하던 서독 총리 빌리 브란트가 그 앞에 무릎을 꿇었다. 브란트가 추모비 앞에서 억울한 죽음들을 애도할 거라고는 예상됐었지만 축축한 바닥에 무릎까지 꿇을 거라곤 예상치 못했다. 이런 브란트의 행동은 서독 내에서 거센 반발을 가져왔다.

브란트의 지지자들조차 무릎 꿇은 행동을 비판했다. 그렇지만 이는 두 번이나 세계대전을 일으킨 독일에 대한 경계심을 누그러뜨리는 데 큰 기여를 했다. 주변국에선 젊은 시절 나치에 저항하다 박해받은 브란트가 나치와 독일 국민을 대신해서 사죄한 것으로 받아들였다.

이런 진정성 있는 사죄가 있었기에 훗날 주변국들은 독일의 재통일을 허용했다. 사실 독일의 입장에선 오늘날 폴란드 서부 접경지역이 역사적으로, 또 국제법적으로 자국 영토라고 주장할 수 있다. 그런데 독일은 이런 정치적 영유권에 집착하지 않았다. 그 결과 독일은 다시 통일할 수 있었고, 유럽 연합이 확대됨에 따라 과거 독일이 한때 점유했던 지역들은 자연스럽게 독일 경제권역에 포함되었다.

마우리치오 카텔란의 무릎 꿇은 히틀러.

44년 전 브란트가 무릎을 꿇은 바르샤바 게토에서는 다른 독일 지도자의 무릎 꿇기도 있었다. 2년 전인 2012년 12월 초, 아돌프 히틀러다. 실제 살아 있는 히틀러가 아니고 이탈리아 예술가 마우리치오 카텔란(Maurizio Cattelan)이 히틀러 얼굴을 재현해 만든 조각상(위 사진)이었다. 이에 유대인 유족들이 반발했다. 희생자를 모독하는, 상업적 행위에 불과하다면서 작품 철거를 주장했다. 결국 다음 해에 철거되었다. 중요한 것은 무릎 꿇기가 아니라 진정성이다.

‘주는 것이 얻는 것’ 깨닫는 게 정치

사마천은 상대 마음 얻기를 신의로 이해한 듯하다. 『사기』 ‘관안열전’에서 노나라 장수 조말은 제나라 왕 환공을 칼로 위협해 노나라 땅을 돌려주겠다는 환공의 약속을 받았다. 뒤에 환공이 약속을 지키지 않으려 했으나 관중이 다른 나라와의 관계를 위해서라도 조말과의 약속을 지켜야 한다고 조언했고, 이에 환공은 노나라 땅을 돌려주었다. 이후 다른 제후국들은 관중의 예상대로 제나라에 귀의했다는 이야기다.

여기서 “주는 것이 얻는 것임을 아는 게 정치(知與之爲取 政之寶也)”라는 말이 등장한다. 제나라가 노나라에 보여준 신의는 다른 제후국들에 그대로 전파되었고, 제나라는 노나라에 양보한 것 이상으로 훗날 더 큰 보상을 받았다. 사실 제나라뿐 아니라 노나라의 전략도 통했다.

환공을 인질로 땅을 돌려받았기 때문이다. 인질 전략이 늘 효과적이지는 않다. 만일 테러범이나 납치범과는 협상이나 대화 자체를 절대로 하지 않는 상대라면 그 상대에게 어떤 요구를 관철하기 위한 테러나 납치는 해 봤자 소용없는 일이다. 그래서 일부 나라에서는 테러나 납치를 예방하기 위해 그들과 협상하지 않는다는 정책을 고수한다.

조말의 행위는 엄밀한 의미의 인질 전략이 아니다. 약속에 대한 아무런 보장 없이 환공의 말만 믿고 환공을 풀어주었다. 조말은 환공을 위협해서 얻은 약조를 환공이 지킬 것이라고 과연 믿었을까. 노나라는 힘으로 땅을 되찾을 수 없고, 남은 방법은 제나라에 읍소해 애원하는 것, 그리고 인질을 잡아 요구하는 것 두 가지뿐이다. 읍소의 방법만으로는 통하지 않았을 것이다.

제나라가 모든 나라의 읍소를 다 들어줄 수는 없었기 때문이다. 인질로 요구하는 내용도 어느 정도 타당해야 한다. 타당하지 않은 요구는 제나라에 약속 번복의 구실을 제공했을 것이다.

칼로 위협해 받은 약속을 곧이곧대로 믿고 인질을 풀어주는 것은 대의명분과 큰 목표를 가진 상대에게나 통할 전략이다. 말 바꾸기를 밥 먹듯이 하는 상대에게는 통하지 않는다. 협상 시 백지수표를 제시하는 전략도 상대를 봐가면서 구사해야 한다.

싸움 없이 이기려면 상대를 존중해야

여러 설문조사에 따르면 다른 나라 사람들로부터 대체로 신뢰를 받는 특정 국가들이 있고, 반대로 다른 나라 사람들로부터 대체로 불신을 받는 특정 국가들도 있다. 신뢰와 매력은 국가 간에도 존재한다. 신용이 개인적 자본이라면, 사회 신뢰는 사회적 자본이고, 대외 신뢰는 외교적 자본이다. 독일이 폴란드와 유대인에게 보여준 양보화해사죄는 다른 주변국의 마음을 샀고 독일 통일에 대한 주변국의 동의로 연결되었다.

싸워서 뭐를 얻는 것보다 싸우지 않고 얻는 것이 더 나음은 너무나도 당연하다. 손자병법에서도 백전백승(百戰百勝)보다 싸우지 않고 양보 받는 게(不戰而屈人之兵) 최선이라고 말하고 있다. 실제 이기기를 좋아하는 자는 질 때가 있을 수밖에 없다. 싸우지 않고 얻는 전략 가운데 하나는 상대를 존중하기다.

사실 존중은 도덕이나 윤리 차원의 개념이 아니라 전략적인 개념이다. 왜냐하면 상대를 존중함으로써 자신도 더 나아질 때가 많기 때문이다. 특히 남을 도우면 자신의 면역 기능이 향상된다는, 이른바 ‘테레사 수녀 효과’ 혹은 ‘슈바이처 효과’도 그런 범주에 속한다.

이타적 행동은 남을 도와주는 데서 오는 행복감뿐 아니라 물질적 보상을 가져다주기도 한다. 2011년 미국 프로야구 경기에서 관중석으로 날아온 공을 받은 소년이 그렇지 못해 울고 있는 아이에게 공을 양보했는데, 이 선행 장면이 TV로 생중계되어 그 소년은 더 큰 선물을 받기도 했다.

상대의 마음을 사기 위해서는 뭔가를 주어야 한다. 그 뭔가는 실리적 물건일 수도 있고, 또 아무런 혜택 제공 없이 상대를 편하게 만들어 주는 말일 수도 있다. 일방적으로 물질적 혜택을 제공받는 자는 자신이 상대에게 정서적 혜택을 제공한다고 생각할 것이다. 이런 경우 그 정서적 혜택은 대체로 말로만 하는 립 서비스다.

진정성 없이 상대를 존중하는 체할 수도 있다. 생색낼 수 있는 일은 본인이 직접 하고, 남을 아프게 할 일은 다른 남에게 시키기도 한다. 자기 개인의 것이 아닌, 단체 소유의 것으로 생색내기인 계주생면(契酒生面), 그리고 남의 칼로 다른 남을 죽이는 차도살인(借刀殺人)은 남의 기분을 의식한 행위다. 이간질이나 이이제이(以夷制夷) 모두 차도살인의 범주에 속한다.

이와 달리 자기를 희생해서 남에게 혜택을 줘도 말로 모욕감을 주면 악의가 없었다손 치더라도 미움을 받아 손해 보기 십상이다. 특히 진실이 다수에게 아픈 상처를 줄 때 그 다수는 불편한 진실보다 편한 거짓을 더 선호하기 때문에 세련된 거짓이 진실로 받아들여지기조차 한다. 지동설처럼 진실을 믿거나 주장한 소수가 박해를 받았던 역사적 사례는 무수히 많다.

실제 존중과 아부는 구분하기 어렵다. 대체적으로 존중 받기를 갈망하는 사람일수록 아부에 약하다. 아부가 문제될 때에는 아부 받는 사람에게도 책임이 있기 때문에 그런 아부 행위를 아부 행위자들만의 탓으로 나무랄 수는 없다.

마음 비워야 마음대로 얻는 게 세상 이치

민주주의에서는 권력자에 대한 아부만큼이나 유권자에 대한 아부도 심각하다. 정치인의 선심 대부분은 계주생면에 불과하다. 조삼모사(朝三暮四)는 아침에 3개, 저녁에 4개를 주는 것 대신에 아침에 4개, 저녁에 3개를 줌으로써 인기를 얻는 것이다. 사실 이 정도의 조삼모사는 큰 문제가 아니다.

‘아침 3개, 저녁 4개’와 ‘아침 4개, 저녁 3개’는 실제 원숭이들에게 별 차이가 없기 때문이다. 유권자가 ‘아침 3개, 저녁 4개’보다 ‘아침 4개, 저녁 1개’에 더 끌리는 수준이라면 문제가 되는 것이다. 유권자가 긴 안목을 가지면 조삼모사는 줄어들 수밖에 없다. 유권자를 의식해 가급적 많은 혜택을 주려고 하는 것 자체는 나쁘지 않고, 실제 혜택은 적게 주면서 눈속임 하는 것이 나쁜 것이다.

개인이나 집단의 행위는 복잡한 전략적 계산 없이 “그냥 좋아서” 혹은 “그냥 싫어서”에 의해 좌우되는 경우가 많다. 현행 단임제 대통령 임기 말에는 현직 대통령의 인기가 추락하고, 따라서 대통령이 추진하는 정책은 반대에 직면하며, 나쁜 모든 게 대통령 탓이라고 말하기도 한다. 노무현 대통령 임기 말, 많은 정치적 반대 행위가 “노무현이 싫어서”라는 이유로, 그리고 이명박 대통령 임기 말의 정치적 반대 행위 다수는 “이명박이 싫어서”라는 이유로 선택되었다.

나은 결과를 얻기 위해서는 상대 마음을 사는 것이 가장 효과적이다. 상대 마음을 사려면 자신의 마음부터 바꾸어야 할 때가 많다. 자신의 마음을 바꾸면 그 바뀐 마음대로 무엇이든 얻게 된다. 마음을 비우는 것이 곧 마음대로 얻게 되는 지름길이다.

11. 120년 전 마녀사냥의 교훈-드레퓌스 누명 벗긴 도화선은 졸라의 ‘양심 편지’ 한 통

1894년 12월 20일 재판 피고인석에서 드레퓌스가 자신을 반역자로 지목한 증인을 내려다보고 있다. 1894년 12월 23일자 ‘르 프티 주르날’ 지면. 이 신문은 반(反)드레퓌스파 언론 가운데 하나였다

1894년 12월 22일 프랑스 군사법정은 만장일치로 알프레드 드레퓌스 대위에게 종신유배형과 공개 군적 박탈을 선고했다. 유대계 프랑스 장교인 그가 적대국 독일에 군사정보를 제공했다는 혐의였다. 당시 헌법이 정치범 사형을 금지했기 때문에 종신형은 최고형이었다.

군적 박탈식은 선고 2주 후 집행됐다. 육군사관학교 광장에서 드레퓌스의 계급장, 단추, 바지 옆줄은 모조리 뜯겨졌고 군검도 조각났다. 군중의 야유도 있었다. 태워 죽이지 않았다는 점 말고는 마녀 화형식과 별 차이가 없었다. 다시 2주 후 드레퓌스는 유배지를 가던 도중에도 군중에 둘러싸여 폭행당하는 곤욕을 치러야 했다.

‘르 프티 주르날’ 1895년 1월 13일자에 실린 앙리 메예의 드레퓌스 군적 박탈식(1월 5일) 그림.

이렇게 끝난 것 같았던 드레퓌스 사건은 어떤 인물 때문에 새로운 국면에 들어갔다. 거짓을 보고 그냥 넘어가기 어려운 성격의 소유자 마리 조르주 피카르 중령이었다. 피카르는 본래 드레퓌스 유죄를 의심치 않던 인물이었다. 그러나 참모본부 정보부장 자격으로 첩보자료를 보고 관련 혐의자를 조사하면서 드레퓌스 유죄에 대해 의구심을 갖게 되었다. 그냥 덮으라는 상관의 요구에 불응하고 조사를 계속했으며 새로운 사실을 밝히기 시작했다. 그러다가 다른 지역으로 발령 받았고 뒤에 수감되기까지 했다.

피카르보다 더 큰 파급 효과를 가져온 인물은 에밀 졸라다. 반(反)유대주의를 비난해온 졸라는 1898년 1월 ‘나는 고발한다’를 ‘로로르’에 게재했다. 본래 제목은 ‘대통령에게 보내는 편지’였는데 발행인이자 편집인인 조르주 클레망소가 제목을 바꿨다. 드레퓌스 사건에 연루된 군인과 필적감정가 그리고 군사기관의 실명을 거론하면서 고발하고 명예훼손죄 처벌을 감수하겠다는 내용이었다. 졸라는 많은 성원을 얻었지만 동시에 각종 위협에 시달렸고 실제 징역형과 벌금형을 선고받았다.

군중에게 둘러싸여 위협당하는 에밀 졸라를 묘사한 앙리 드 그루의 그림

다수결로 정하는 게 아닌 진실

드레퓌스파와 반(反)드레퓌스 간의 진실 공방은 정권 획득 경쟁과 밀접한 관련을 가졌다. 1898년 5월 의회선거에서 반유대, 반드레퓌스파가 승리했다. 졸라와 피카르가 곤욕을 치르던 시절이었다. 그러다가 1902년 의회선거에서는 드레퓌스 지지를 매개로 한 사회당, 급진당, 공화 좌파 등 좌파연합이 승리했다. 선거 승리는 드레퓌스파에게 정치적 보상을 제공했고 동시에 드레퓌스 사건의 종결을 가져다 주었다.

1903년 드레퓌스는 자신에 대한 판결의 재심을 요청했다. 1906년 통합법정은 드레퓌스에게 무죄를 선고하고 드레퓌스를 복권시켰다. 드레퓌스는 기병대 소령으로 복귀했고 군적 박탈식을 당했던 육군사관학교 광장에서 훈장 수여 열병식을 받았다.

이때 내무장관은 클레망소였고 그는 몇 달 후 총리가 됐다. 피카르도 군에 복귀하면서 중령에서 바로 준장으로 승진했고 10월에는 클레망소에 의해 국방장관에 임명되었다. 1908년 졸라의 유해는 프랑스 위인들의 안식처 팡테옹으로 이장되었다.

드레퓌스 사건의 전략적 키워드는 마녀사냥, 사실왜곡, 폭로, 결집, 양극화 등이다. 먼저, 드레퓌스 사건은 유대인에 대한 반감에서 시작했다. 19세기와 20세기 전반 유럽 곳곳에는 실업자 수와 유대인 수를 동일한 숫자로 표시한 선전 구호가 유행했다. 유대인 때문에 직장을 얻지 못한다고 선동하는 문구였다. 남들이 싫어하는 존재(마녀)가 있으면 이를 악용하려는 자가 있게 마련이다.

드레퓌스를 희생양으로 하는 마녀사냥이 성공하려면 잘못된 정보가 일단 사실로 받아들여져야 한다. 사실왜곡은 그렇게 어렵지 않다. 다수가 거짓을 강경하게 주장하면 진실을 말하던 소수도 다수의 거짓 의견을 따르게 됨을 보여주는 실험 결과는 많다.

세 사람이면 없던 호랑이도 지어낼 수 있다는 삼인성호(三人成虎)가 현실에 존재하는 것이다. 진실은 다수결로 정할 수 있는 성질의 것이 아닌데, 대중은 간혹 다수결로 진위를 판단한다. 그래서 드레퓌스 사건 초기에는 프랑스 사람 대부분이 드레퓌스의 유죄를 의심치 않았다.

엄밀하게 말하면 애초 드레퓌스의 유죄를 확신했던 사람들은 다수가 아니었다. 비공개 군사재판이었기 때문에 대부분 사람은 모를 수밖에 없었다. 모르거나 말없는 다수가 아니라, 목소리 큰 소수가 전체 의사를 대변했을 뿐이다. 따라서 드레퓌스 사건 초기의 여론은 목소리 큰 소수의 의견대로 드레퓌스가 유죄라고 믿었다.

외국과의 승부보다 국내 정치가 우선

드레퓌스 사건은 독일에 대한 당시 프랑스의 콤플렉스에서도 연유했다. 1870년 프로이센에 먼저 선전포고했지만 전쟁에서 지고 또 자신의 안방 베르사유궁전에서 독일제국 선포식을 바라만볼 수밖에 없었던 프랑스로서는 독일에 대한 감정이 좋을 리 없었다. 그렇지만 프랑스는 독일의 첩보활동을 완전하게 처단하기 위해 독일과 전쟁까지 불사하려는 자세를 보이지는 않았다.

프랑스 군사력이 독일에 대항할 정도로 강하지 않았으며 독일과의 정면 승부 대신에 국내 마녀사냥을 선택했다. 15세기 잉글랜드의 지배에서 프랑스를 해방시킨 잔 다르크가 화형되는 것을 프랑스 국왕 샤를 7세가 방치했듯이 국내 정치가 우선이었다.

드레퓌스의 결백을 밝히려는 행동 역시 집단적으로 방해받았다. 관련 자료를 조사하고 공개하는 것 자체가 프랑스 안보에 위협된다고 반드레퓌스파는 주장했다. 마녀사냥에 박수 치지 않으면 마녀 편에 선 것으로 간주하겠다는 압력이었다.

어느 나라에서나 군부를 개혁하자고 하면 적대국을 돕는 이적행위라는 반발이 나오게 마련이다. 정상적인 과정을 통한 진실 규명이 어렵다 보니 취한 선택은 ‘폭로’였다.

폭로가 폭로에만 그치지 않고 세의 규합으로 연결되면 그 파급효과는 크다. 당시 프랑스 사회는 졸라의 ‘나는 고발한다’를 계기로 드레퓌스파와 반드레퓌스파로 양분되기 시작했다. 즉, 드레퓌스를 옹호하는 세력의 결집이 시작된 것이다.

졸라의 ‘나는 고발한다’에 수천 명의 지지 서명이 뒤따랐고 1898년 11월 ‘로로르’에 실린 피카르 옹호 탄원서에도 1만 명 넘는 지지 서명이 있었다. 반드레퓌스파도 각종 서명과 글들로 결집했음은 물론이다.

계층 간 소통 활발해야 양극화 막아

조직화나 결집은 영향력을 극대화시키는 효과적인 전략이다. 소셜네트워크서비스(SNS)가 발달한 오늘날 한국 사회는 마녀사냥도 쉽고 이에 대항하는 측의 동원도 쉽다. 쿠데타 자체가 조직적인 특정인들에 의해 추진되듯이 이에 저항하는 민주화 투쟁도 조직화될 수밖에 없다. 진실을 밝히려는 측뿐 아니라 은폐하려는 측 또한 선악의 대결에서 자신이 선이라고 생각하면서 결집했다. 결집이 지속되면 진영이나 패거리로 불린다.

진영에 집착하다 보면 양극화가 심화된다. 극단적 대립은 집단화될 때 심화되고 집단화되지 않을 때 완화된다. 어떤 실험 연구에서 누가 찬반인지 알려주지 않고 좌석도 무작위로 했을 때 타협의 빈도가 높았고, 반면에 찬반으로 나누어 좌석을 배치하고 이를 미리 알려주었을 때 타협의 빈도는 현격히 떨어졌다.

계층 간 소통은 없고 대신에 계층 내 소통만 활성화돼 있을 때는 양극화되기가 쉽다. 양극화된 진영 간 소통은 논리보다 기 싸움이다. SNS에서의 다른 의견에 대해 “너 알바지”라는 대응이 그런 예다. 이런 인신공격이 합리적인 인식 공유를 가져올 리 만무하다. 결집에 결집으로 대응하는 것은 진화된 모습이지만 그런 양극화가 영구적인 것은 아니다. 냉전의 역사에서 보듯이 다극화되기도 하고 또 내부적 양극화로 대체되기도 한다.

결집한다고 해서 승리가 보장되지는 않는다. 성공적인 결집이 되려면 공동이익뿐 아니라 진실이 담보돼야 한다. 다수 혹은 목소리 큰 소수를 통해 진실을 호도할 수 있더라도 영원히 그렇게 하기란 거의 불가능하다. 마녀 편이라고 규정되더라도 진실 쪽이면 결집도 용이하고 또 정치적 이익도 얻게 된다. 오늘날 한국 사회에서 자주 전개되는 진실 공방 게임과 마녀사냥의 당사자들이 숙지해야 할 전략적 측면이다.

12. 괴뢰 정부와 완장 효과 - 푸이 내세운 만주국 건설은 일제의 ‘차시환혼’ 책략

1935년 일본을 방문해 일왕 히로히토와 함께 무개차에 탄 푸이(앞줄 오른쪽).

최근 북한 여러 매체가 대한민국 정부 및 당국자를 ‘괴뢰’로 호칭하며 비난하고 있다. 남이 조종하는대로 움직이는 꼭두각시를 의미하는 괴뢰는 최근뿐 아니라 분단 70년 내내 남북한관계에 자주 등장하는 용어다.

괴뢰는 어떤 전략적 의미를 갖고 있을까. 괴뢰정부의 효능은 근대 이후에 더 커졌다. 근대 이전에는 조공관계처럼 다른 나라 내정에 직접 개입할 수 있었기 때문에 굳이 괴뢰정부를 세울 필요가 없었다. 이에 비해 내정불간섭의 근대국가 체제에서는 역설적으로 타국 내정에 간섭하기 위해 괴뢰정부의 필요성을 더 느끼게 된다.

근·현대 국가는 독립국을 전제로 한다. 그렇지만 외세의 관여는 있을 수밖에 없다. 따라서 특정 정권이 괴뢰정권인지 아닌지는 늘 논란의 대상이다. 예컨대 2차 세계대전 당시 독일의 프랑스 침공 후 수립된 프랑스 비시정권은 괴뢰정부라는 견해가 많지만 온건한 민주정부였다는 평가도 있다.

이에 비해 논란의 여지없이 괴뢰국으로 받아들여지는 나라도 있다. 지금으로부터 꼭 83년 전인 1932년 3월 1일 건국한 만주국이 그렇다. 만주국이 괴뢰국으로 공인되는 이유는 국제연맹의 유권해석 때문이다. 중국 제소로 발족된 국제연맹 리튼위원회는 만주국이 일본의 괴뢰국이며 만주국 지역은 중국의 주권관할 지역이라고 1932년에 보고했다. 이에 일본은 이듬해 국제연맹에서 탈퇴했다.

남만주철도주식회사(滿鐵)가 1934년 3월 1일 푸이의 만주국 황제즉위를 기념하여 발행한 그림엽서. 즉위 연도를 1933년으로 잘못 인쇄하여 1934년으로 정정하는 스티커가 붙어있다. 그만큼 즉위시점이 불명확했다. 만주국-일본-미국 항로와 함께 만주국이 오래전부터 있었던 왕조였음을 강조하는 문구가 포함되어 있다

Manchuria Daily News 1934년 3월 1일자 만주제국 황제즉위 기념호

잃을 것 없는 푸이에겐 ‘치명적 유혹’

만주국은 오족협화(五族協和)와 왕도낙토(王道樂土)를 내세웠다. 5족(만주족·한족·몽골족·조선족·일본족) 공생 국가를 표방하여 아시아판 미국을 지향했다. 또 공화정 대신 왕정제, 그 가운데서도 패도가 아닌 왕도를 표방했다. 만주국 경제는 일본 지원으로 급속히 성장했고 인구도 가파르게 증가했다. 관동군 개입을 비판하고 만주국 독립을 주장하던 일본 내 목소리도 있었다. 만주국은 1945년 패망할 때까지 독일과 이탈리아를 포함한 여러 나라로부터 국가승인을 받았다.

그렇지만 만주국이 기치로 내세운 다민족 왕도정치는 전혀 실천되지 못했다. 헌법에 상응하는 조직법은 입법원을 설치한다고 했지만 실제로 국무원 산하 총무청이 거의 모든 정책을 결정했다. 만주국은 총무장관, 총무청 차장, 관동군 헌병대사령관, 남만주철도 총재, 만주중공업개발 사장 등 이른바 2키(도조 히데키, 호시노 나오키) 3스케(기시 노부스케, 아아키와 요시스케, 마쓰오카 요스케)로 대표되는 일본인이 지배한 병참기지에 불과했다.

만주국으로 이득을 본 일제는 내몽골·난징·베트남 등에도 왕족이나 고위관리를 통해 각각 괴뢰정부를 세웠다. 이에 따라 중국 분열은 심화됐는데, 이는 일제가 의도했던 바다. 당시 국제정세는 특정 국가가 중국을 독점할 수 없도록 중국 침공을 서로 견제하던 분위기였다. 다른 한편으로는 민족자결과 민주주의라는 국제여론이 힘을 받고 있었다. 이런 상황에서 직접 타국을 병합하거나 압박을 가하는 것보다 괴뢰국가나 괴뢰정부를 내세우는 것이 더 나은 선택이었다.

만주국 건설의 배경에는 식민지 한반도를 효과적으로 통치하기 위한 목적도 있었다. 당시 만주는 조선 독립운동의 배후기지로 활용되고 있었기 때문에 만주국 건설은 일제의 한반도 장악에 도움이 되었다. 조선총독부는 한반도에서 수탈할 때 조선인을 내세웠다. 완장을 차면 완장을 채워준 자의 기대 이상으로 악랄하게 행동하는 자는 어디에나 있게 마련이다. 앞잡이를 세우든 괴뢰국을 세우든 이는 간접 통치에 해당한다. 간접 통치는 직접 통치보다 전략적이다.

종전 후 만주국을 상대로 제기한 여러 소송에서 일본은 만주국이 일본과 관계없는 독립국이라며 책임이 없다고 대응했다. 극동국제군사재판에서도 일본은 만주국 황제 푸이가 중국 동북지역 침략을 주도했다고 주장했다. 물론 푸이는 자신도 일제의 피해자라고 항변했다.

푸이가 만주국 황제로 즉위한 날은 지금으로부터 81년 전인 1934년 3월 1일이다. 만주국 황제 즉위는 일제뿐 아니라 1906년생 푸이의 선택이기도 했다. 푸이는 유아 시기 2세(1908)부터 6세(1912)까지 청나라 마지막 황제로 재위했고 복벽사건으로 11세(1917)때도 잠시 재추대됐는데, 재위기간 내내 섭정이 이뤄졌다. 아무 실권도 없던 자신이 왕조 패망의 책임자로 여겨지는 상황에 불만을 가졌을 것이다.

이런 상황에서 푸이가 만주국 황제 자리를 받지 않을 이유는 없었다. 만주국 황제 자리는 만주족과 청 왕조를 부흥시킬 수 있거나 자신의 정치적 위상을 제고시킬 수 있다는 측면에서 더 나은 대안이었다. 만주국 황제로 취임하더라도 더 나빠질 것이 없다고 판단했을 것이다.

차도살인(借刀殺人)은 남의 칼을 빌려 다른 사람을 죽인다는 뜻이고, 차시환혼(借尸還魂)은 남의 시신을 빌려 다른 혼을 불러온다는 뜻이다. 칼(刀)을 빌린 자나 칼을 빌려준 자 모두 혜택을 보는 경우도 있고, 칼을 빌려준 자는 다치고 자기 칼 대신 남의 칼을 빌린 자만 혜택을 보는 경우도 있다. 일제가 푸이에게서 빌리고자 한 것은 칼이 아니라 정통성이었다. 푸이는 1924년까지 청나라 황제 칭호를 유지했는데, 일제는 푸이라는 청왕조의 시신(尸)을 빌려 동북부 중국을 지배하려 했다.

시신이나 칼을 빌려준 자가 적의 괴뢰로 간주되면 시신이나 칼의 효능은 급격히 떨어진다. 중국에서는 만주국을 가짜 만주라는 뜻의 위(僞)만주국 혹은 줄여서 위만으로 부른다. 만주국이 일제 괴뢰국으로 지칭되면서 일제가 얻는 효과는 반감됐다.

특히 괴뢰로 받아들여지는 당사자는 비록 시신이더라도 채찍질을 받는, 이른바 굴묘편시(掘墓鞭屍)를 당하게 된다. 일본이 전쟁에서 패배하자마자 만주국은 패망했고, 정치적 영향력이 없던 푸이도 소련과 중국의 수용소에서 십년 넘게 고초를 겪었다.

하늘 아래 함께 살 수 없는 불구대천의 원수가 조종하는 대로 움직이는 괴뢰라는 낙인은 치명적이다. 실제 적과 내통하지 않았더라도 곤욕을 치를 수밖에 없다. 남북한이 체제우위를 경쟁하던 시절 정통성을 확보하기 위해 상대를 괴뢰로 불렀다. 물론 남한이 북한을 더 이상 체제경쟁의 대상으로 여기지 않고 북한이 주변국 압력에 불구하고 핵개발을 추진하면서 북한은 더 이상 북괴(북한괴뢰)로 불리지 않고 있다.

민주국가도 다루기 쉬운 ‘꼭두각시’ 선호

괴뢰국을 내세우는 전략은 제국주의자나 군국주의자만 구사하는 게 아니다. 민주국가도 괴뢰국 파트너를 선호한다. 괴뢰국이나 독재국가일수록 대가를 받고 외국의 정책적 요구를 수용할 가능성이 더 높기 때문이다. 만일 파트너가 국민 이익에 충실한 민주국가라면 그 파트너를 통제하기 어렵다.

민주화 지수를 이용한 통계분석은 민주국가나 유엔 개입이 현지국의 민주화에 도움 되지 않고 오히려 악화시켰음을 보여준다. 미국 개입만 현지국의 민주화 지수를 높였음을 보여주고 있지만, 실상은 미국의 개입조차 민주화에 도움이 되지 않았다. 미국이 개입한 국가 다수는 민주주의 수준이 더 나빠질 수 없을 정도로 가장 낮은 단계의 국가들이었다. 즉 표본 편중에서 오는 착시효과다. 그런 사례를 빼고 계산하면 미국 개입도 평균적으로 민주화를 후퇴시킨 것으로 나온다.

대외원조 효과도 마찬가지다. 여러 정치통계는 대외원조를 많이 받은 나라일수록 민주화가 이뤄지지 않았음을 보여주고 있다. 원조 공여국은 원조 수혜국의 정책적 양보를 원하기 때문에 정책적 양보가 더 용이한 독재국가들이 더 많은 원조를 받게 되며 따라서 정권연장도 독재국가가 더 쉽다. 즉 대외원조를 받음으로써 더 오래 유지되는 나쁜 정부로 인해 빈국 빈곤층의 삶은 오히려 더 피폐해지는 것이다.

만일 공여국 국민이 수혜국의 민주화 혹은 빈민구제를 진정으로 원한다면 공여국 자신의 이익에 부합되는 정책을 수혜국 정부에 강요하기보다 수혜국의 민주화 혹은 빈민구제 진전 등 인류보편적 가치의 실현을 요구해야 한다. 민주국가 국민이라고 해서 독재국가 국민보다 더 착한 것은 아니다. 인성과 정치체제는 별개의 문제다. 정부정책에 다수 국민의 입장이 반영되면 민주주의이고, 그렇지 못하면 독재일 뿐이다.

어떤 면에서는 동맹조차 남의 힘이나 명분을 빌리는 일종의 차도살인 혹은 차시환혼이다. 민주정권이든 독재정권이든 누구나 남의 힘 혹은 명분을 빌리는 것이 필요할 때는 빌리려 한다. 괴뢰라는 확실한 친구를 만드는 것, 남의 괴뢰가 되어서라도 이득을 좇는 것, 경쟁자를 괴뢰로 낙인찍어 무력화시키는 것, 이 모두가 바람직하지는 않지만 실존하는 전략적 행위다.

13. 제휴와 배신의 이면 - 애송이 옥타비아누스를 황제로 만든 ‘의인물용’ 전략

BC 44년 3월 15일 원로원 의원들에게 살해된 카이사르가 한 때 경쟁자였던 폼페이우스의 조각상 아래 쓰러져 있다. 카이사르 암살 관련 그림 가운데 가장 사실적이라고 평가받는 장 레온 제롬의 그림(1867년 작).

“3월 15일을 조심해라(Beware the ides of March)!” 지금으로부터 2058년전인 BC 44년 한 점술가가 카이사르(가이우스 율리우스 카이사르)에게 했다는 경고다. 율리우스 달력으로 이 날 카이사르는 혼자도 아니고 수십명에 의해, 그것도 몰래, 지독히 비겁한 난도질로 암살됐다.

“3월 15일을 조심해라”보다 더 유명한 카이사르 암살 관련 문구는 “브루투스 너마저(Et tu, Brute)”다. 카이사르가 죽으면서 했다는 말인데, 정말 그렇게 말했는지는 확실하지 않고 셰익스피어 희곡에 등장하면서 유명해졌다. 자신이 믿었던 브루투스의 배신에 놀라 나온 말이라는 해석뿐 아니라 배신한 브루투스에 대한 저주로 뱉은 말이라는 해석도 있다.

카이사르 시해의 두 주역 카시우스(가이우스 카시우스 롱기누스)와 브루투스(마르쿠스 브루투스)는 본래 카이사르의 경쟁자 폼페이우스 휘하 장수였다. 내전 후 카이사르는 그들을 사면하고 포용했다. 로마 귀족들은 카이사르에게 종신독재관직을 부여했고, 또 공화정 수호자들의 반발을 유도하려했는지 몰라도 카이사르를 왕으로 호칭하기도 했다. 카이사르는 원로원 내의 적에게 관용을 베풀었다. 특히 자신의 통제 없이는 로마가 내전상태로 들어갈 것이니 원로원 의원들이 자신을 암살하지는 않을 것이라고 믿었다.

남을 믿는다는 것은 늘 위험이 따른다. 지난해 세월호 침몰 때 객실 안에 그대로 있으면 구조된다는 안내방송을 믿었던 승객 다수는 희생되고 말았다. 내가 믿지 않은 상대의 습격보다 내가 믿는 상대의 습격이 나에게는 훨씬 더 치명적이다. 카이사르가 원로원을 믿지 않고 경계했더라면 죽음을 피했을 수도 있다. 이처럼 사람을 쓰면 의심하지 말라는 용인물의(用人勿疑)는 간혹 치명적 결과를 초래한다.

원로원의 암살 주모자들은 자신들이 카이사르를 배신했다기보다 오히려 카이사르가 로마 공화정을 배신했다고 생각한 것 같다. 자신들은 독재자를 없앤 숭고한 거사를 단행했으니 다수로부터 박수 받을 것으로 생각했다. 브루투스 등 일부 주모자들은 아무런 후속계획 없이 카이사르만 제거하는 것이 순수성을 인정받는다고 주장했다. 원로원 귀족들끼리만 소통하다 보니 원로원 밖의 여론을 잘 읽지 못했고, 또 카이사르를 비판하는 것과 카이사르를 처참하게 죽여도 된다고 생각하는 것을 구분하지 못했다.

셰익스피어 희곡 ‘율리우스 카이사르’에 삽입된 그림(헨리 셀루스 작)에서 안토니우스(왼쪽)와 옥타비아누스(가운데)가 레피두스에게 살생부를 강요하고 있다.

안토니우스, 민심 간파하고 입장 바꿔

카이사르 암살 이후 전개된 로마 상황은 암살 주모자가 전혀 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 카이사르파 핵심인물 안토니우스(마르쿠스 안토니우스)는 사건 직후엔 원로원에 협조적이다가 카이사르에 대한 평민들의 지지를 확인한 후에는 원로원 책임론을 공개적으로 밝혔다.

카이사르를 제거해야 한다는 생각을 갖고 있었지만 거사에 초대되지 못한 키케로는 안토니우스를 카이사르와 함께 죽이지 못한 것이 큰 실수라고 지적했다. 암살 주모자들은 정권을 잡기는커녕 살해 위협에 시달렸고 결국 자살이나 타살로 모두 생을 마감했다. 사건 후 관심은 원로원의 권력 강화나 공화제의 공고화가 아니라 누가 카이사르를 계승하느냐로 바뀌었다.

카이사르 사후 새로운 지배자 등장의 첫 무대는 카이사르의 유언 공개였다. 유언에 따라 카이사르 누이의 손자인 18세의 옥타비아누스(가이우스 옥타비우스)가 카이사르의 상속자가 됐고, 그는 가이우스 율리우스 카이사르 옥타비아누스로 개명했다. 노련한 안토니우스를 경계하던 키케로는 덜 위협적인 젊은 옥타비아누스를 지원할 수밖에 없었다.

BC 43년 원로원은 옥타비아누스를 부관으로 합류시킨 군대로 안토니우스를 처단하려했다. 원로원 기대와 달리 옥타비아누스는 안토니우스 및 레피두스와 제휴해 이른바 2차 삼두정치를 결성했고, 삼두 연합은 카이사르 암살과 관련된 살생부를 작성하여 숙청을 실시했다. 특히 안토니우스 측이 키케로를 죽일 때 옥타비아누스는 묵인할 수밖에 없었다. BC 42년 삼두 연합은 원로원파 군대를 격파했고 카이사르 암살 주모자 브루투스와 카시우스는 자살했다.

BC 40년 옥타비아누스는 여러 원로원 의원들과 기사들을 처형했다. 그 가운데에 안토니우스의 동생도 포함됐다. BC 36년 레피두스의 군대를 매수한 옥타비아누스는 레피두스를 연금시키고 삼두정치를 종식했다. BC 31년 옥타비아누스는 악티움에서 안토니우스를 격파했고, BC 30년에는 이집트를 침공하여 안토니우스와 클레오파트라를 결국 자살로 이끌었다.

이로써 삼두정치의 파트너인 안토니우스와 레피두스는 모두 제거됐다. BC 27년 원로원은 옥타비아누스에게 아우구스투스 칭호를 수여했고, 옥타비아누스는 최초의 로마황제(카이사르 아우구스투스)가 됐다. 카이사르 암살을 겪은 옥타비아누스는 용인물의 대신 의심스러운 자는 쓰지 않는 의인물용(疑人勿用)을 따랐다.

옥타비아누스뿐 아니라 그의 양부 카이사르도 최고권력자로 등극하기 전 삼두정치를 거쳤다. 카이사르는 공동통치로 로마 지배를 시작했다. BC 60년 카이사르, 폼페이우스, 크라수스의 제휴가 이른바 1차 삼두정치다. 1차 삼두정치 3인의 지지기반은 각각 평민·퇴역군인·돈이었다.

BC 53년 크라수스의 죽음과 함께 삼두정치가 붕괴되고 카이사르의 독주가 시작됐다. 이에 폼페이우스는 귀족파와 제휴했는데, BC 49년 1월 카이사르는 군대를 이끌고 루비콘 강을 건너 이탈리아로 진격했다. BC 48년 카이사르를 피해 이집트로 도주한 폼페이우스는 그곳에서 살해됐다. BC 44년 2월 카이사르는 종신독재관에 추대됐고 한 달 후 암살됐다.

카이사르와 옥타비아누스 모두 삼두정치 파트너를 제거해 최고권력자 자리에 올랐다. 혼자서도 로마를 지배할 수 있을 때 굳이 남과 제휴해 권력을 나눌 필요가 없기 때문이었다.

연합은 거느린 입이 적을수록 좋다. 승리에 불필요한 연합 구성원의 존재는 나머지 구성원에게 갈 몫을 줄인다. 전리품 분배에서 자기 몫을 극대화하려면 승리에 불필요한 구성원을 배제할 필요가 있다. 즉 거대연합 대신 최소승리연합(MWC·minimal winning coalition)을 지향한다.

토사구팽은 불필요한 인물 솎아내기

토끼를 잡은 후엔 사냥개를 잡아먹는다는 토사구팽(兎死狗烹)도 불필요한 멤버 솎아내기의 하나다. BC 473년 범려는 문종과 함께 월왕 구천을 도와 오나라를 멸망시켰다. 범려는 구천이 고난을 함께해도 영화는 함께할 수 없는 위인이라며 월나라를 떠났다.

범려는 “나는 새가 없으면 훌륭한 활을 넣어두고, 재빠른 토끼가 죽으면 사냥개를 삶아먹는다(蜚鳥盡 良弓藏, 狡兎死 走狗烹)”며 문종에게 월나라를 떠날 것을 충고했지만, 문종은 월나라를 떠나지 못하고 구천의 탄압을 받아 자결했다고 사마천의 『사기』는 기록하고 있다.

『사기』에 등장하는 또 다른 토사구팽 당사자는 한신이다. 한나라를 세운 유방은 일등공신 한신을 초왕으로 봉했으나 자신에게 위협이 된다고 생각하여 BC 201년 회음후로 격하했다. 한신은 “재빠른 토끼가 죽으면 쓸 개를 삶아먹고, 나는 새가 사라지면 괜찮은 활을 넣어두며, 적국이 망하면 훌륭한 신하도 필요없고, 천하가 평정되었으니 나도 당연히 팽 당한다(狡兎死 良狗烹, 高鳥盡 良弓藏. 敵國破 謀臣亡 天下已定 我固當烹)”고 말했다고 『사기』는 기록하고 있다.

카이사르 암살 사건은 독재자를 제거해서 공화제를 지키려는 노력으로 설명되기도 하지만, 실제론 오히려 공화제를 종식시켜 최초의 로마황제를 등장시킨 사건이었다. 귀족들 다수는 사건 후 황제체제에 반대하지 않고 오히려 적극적으로 협조했다. 정치적 소신보다 철저하게 자신의 이해관계에 따라 움직였다.

카이사르는 토지개혁 등 귀족의 이익에 반하는 정책을 추진했다. 카이사르 암살 사건은 귀족의 이익을 빼앗아서 평민에게 주는 움직임에 대한 저항이었다. 카이사르가 귀족의 이익을 잘 챙겨주지 않아 귀족들에게 암살당한 반면, 옥타비아누스는 귀족 이익을 잘 챙겨서 귀족의 충성을 받아냈다. 즉 황제체제든 공화체제든 충성은 자신이 받는 혜택에 대한 반응일 뿐이다.

대통령제와 의원내각제 간의 권력구조 논쟁도 대의명분보다 당사자들의 이해관계로 더 잘 설명된다. 권력구조에 관한 정치적 소신도 결국 권력구조에 따른 이해관계에 불과할 때가 많다. 혜택이 있는 쪽에 가담하고, 이를 감안해서 세 규합이 이루어지는 것이다.

지배(승리)할 수 있는 크기의 연합 만들기는 권력 장악의 필수조건이며, 이미 권력 장악에 성공한 연합에서는 불필요한 멤버 솎아내기 또한 필연적인 현상이다. 쪼개져 있다 보면 승리를 위해 합하게 되고, 또 합해져 있다 보면 자기 몫을 늘리기 위해 쪼개지기 마련이다.

14. 지는 것도 전략이다 - ‘본전’ 생각한 미국, 베트남 철군 미루다 수렁 속으로

1973년 3월 29일 사이공 베트남군사지원사령부(MACV) 해산식에서 미군 장병이 성조기를 접고 있다. [AP Photo/Charles Harrity, File]

지금으로부터 꼭 42년 전인 1973년 3월 29일은 미국이 베트남 주둔 전투부대를 철수하고 종전(終戰)을 선언한 날이다. 이는 미국이 베트남에서 손을 뗀다는 의미뿐 아니라 미국 정부 스스로 패전을 인정한다는 의미였다. 미국은 질 전쟁에 왜 개입했을까. 근본적인 대답은 질 줄 몰랐기 때문이다. 돌이켜보면 미국은 60년대 베트남에서 다른 길을 선택했어야 했다.

전쟁은 적어도 패전국에게, 어떤 경우엔 승전국에게도 손해인 선택이다. 쌍방에게 모두 손해인 전쟁이 쌍방 모두 최선을 선택한 결과일 때도 있다. 각 선택이 실제 어떤 결과를 가져다줄지 불확실하기 때문에 사전(事前)적으로 최선의 선택이더라도 실제 최선의 결과를 보장하지는 않는다.

승리 효용성 크지 않았던 베트남전

불확실성을 감안해 각 선택별로 향후 결과를 사전에 전망하는 기초적인 계산은 기댓값 계산이다. 부에노 데 메스키타(Bruce Bueno de Mesquita)는 전쟁수행에서 오는 기대이익이 현상유지보다 더 크면 전쟁을 수행하고 그렇지 않으면 수행하지 않는다는 전제하에 전쟁의 기대효용을 다음 식으로 계산했다.

전쟁수행 기대효용(EUw)=성공 가능성(P)×성공의 효용(Us)+실패 가능성(1-P)×실패의 효용(Uf)

1960년대 미국의 베트남 군사개입 결정으로 거슬러 올라가보자. 당시 상황에 대한 미국의 만족도는 지극히 낮았다. 미국은 베트남이 공산화되면 도미노처럼 다른 아시아지역도 공산화할까봐 우려했고, 베트남에서 공산세력을 봉쇄할 필요성을 느꼈다. 다만 미국에게 인도차이나 지역의 가치는 중남미나 유럽보다 작았기 때문에 베트남전 승리의 효용(Us)이 매우 큰 것은 아니었다.

대신 미국은 베트남전쟁 성공 가능성(P)을 매우 높게 인식했다. 중국과 소련이 북베트남을 지원한다고 해도 미국은 막강한 군사력으로 적어도 지지는 않을 것으로 확신했다. 도덕이나 당위의 측면에서 미국의 베트남 개입은 처음부터 줄곧 비판 받았지만, 초강대국 미국이 북베트남에게 패전할 것으로 내다본 분석은 개입 초기 당시엔 거의 없었다.

실제로도 베트남전쟁 동안 미군측 사망자는 약 5만명으로, 백만명을 상회하는 공산측의 사망자보다 훨씬 적었다. 미국은 스스로 높게 인식한 성공 가능성(P)으로 인해 전쟁수행에서 올 기대효용(EUw)이 높았고 따라서 전쟁을 하게 되었다.

북베트남의 기대효용도 동일한 방식으로 계산할 수 있다. 북베트남은 자국이 승리할 가능성(P)을 미국만큼 높게 평가하지는 않았을 것이다. 대신 성공의 효용(Us)은 미국과 비교되지 않을 정도로 높게 인식했다. 다수의 희생을 무릅쓰고 독립을 쟁취해야 한다는 지고의 가치가 공유되었다.

전쟁승리에서 올 효용(Us)의 값이 워낙 컸기 때문에 비록 성공 가능성(P)이 높지 않았더라도 전쟁수행에서 기대되는 효용(EUw)이 전쟁을 수행하지 않을 때보다 컸을 것이다. 북베트남은 미국이 참전하더라도 전쟁을 주저할 이유가 없었다.

이처럼 군사력에서 압도적으로 열세였던 북베트남이 미국과 치열하게 싸운 것은 기댓값 계산에 기초한 전략적 선택이었고, 이는 인도차이나를 뛰어넘어 국제질서를 바꾼 전략이기도 했다. 데탕트도 그렇게 해석될 수 있다.

북베트남과의 평화협정에 따라 1973년 3월 존 매케인(후에 미국 상원의원 및 대통령후보, 정면 바라본 사람 중 맨 앞)을 포함한 미군포로들이 미군측에 인계되고 있다.

이제 73년 평화협정 체결과 미군철수 선택을 살펴보자. 미국은 무언가를 더 얻기 위해서라기보다 덜 잃기 위해 철군했다고 볼 수 있다. 레둑토(1911~1990)가 공동수상을 거부한 키신저의 노벨평화상이 미국의 유일한 전리품이라는 평가가 있을 정도다. 73년 1~3월 미국의 여러 정책은 패전을 인정하지 않는 대신 인도차이나 안정에 기여했다고 포장하면서 베트남에서 발을 빼는 수순에 불과했다.

지는 데에도 전략이 필요하다. 결과적으론, 철군할 거면 더 일찍 했어야 했다. 하지만 본전 생각에 철군을 주저했다. 미국은 이미 수많은 인명과 재원을 투입했기 때문에 그냥 철군하기에는 아쉬움이 매우 컸다. 확대와 철수 가운데 성공 가능성(P)을 더 높여주는 확대를 선택했다. 그러나 베트남 주둔 군사력을 증강했어도 실제 성공 가능성(P)은 증대되지 않았다. 오히려 한발 한발 더 개입하면서 더 깊은 수렁에 빠지게 됐다.

비즈니스에서 이미 투자한 돈을 회수하기 위해 추가로 투자할 때가 많다. 기존 투자금의 회생 가능성이 높지 않을 때는 기존 투자금을 잊어버리는 게 더 큰 돈을 잃지 않는 방법이다. 일단 선택한 후에는 선택 이전의 원래 상태로 되돌릴 수 없기 때문에 여러 기간에 걸쳐 매번 최선의 결과를 가져다주도록 선택됐다고 가정하고 전략을 구상하는 것은 비현실적이다. 73년 철군은 더 이른 철군보다는 못한 전략이었지만 조기 철군 옵션이 이미 지나가버린 상황에서 선택 가능한 여러 대안 가운데서는 가장 나은 전략이었다.

68년 초 공산측의 대공세 이후 미국은 자국이 베트남에서 이길 가능성(P)이 낮다고 인지하게 되었다. 동시에 중-소 분쟁 등으로 봉쇄의 필요성이 대폭 감소되었고 부당한 전쟁이라는 미국 내 반전 여론이 득세하면서 성공에서 오는 미국의 효용(Us)도 낮게 인식됐다. 따라서 전쟁수행에서 기대되는 효용(EUw) 또한 감소했고 철군에 이르게 된 것이다.

1 미켈란젤로 카라바조가 17세기 초에 그린 ‘골리앗의 머리를 든 다윗’. 카라바조는 자신의 젊은 모습을 다윗의 얼굴에, 자신의 나이든 모습을 골리앗에 대입하여 그렸다고 전해진다. 2 거대한 골리앗에 돌팔매질을 하는 다윗. 오스마르 신들러의 1888년 작

골리앗은 다윗과의 싸움 피했어야

미국 철군의 전략적 효과는 추후 베트남과의 관계 개선이다. 다른 개발도상국처럼 남베트남정부도 부패와 쿠데타로 정권이 불안정했다. 미국으로서는 분단된 남베트남 대신 통일된 베트남을 관리하는 것이 더 효과적이었다. 76년 통일한 베트남은 77~79년 캄보디아와, 79년 중국과 각각 전쟁을 치렀다. 85년 부분적인 시장경제를 도입했고 88년 서울올림픽에 참가했다. 이후 92년 한국과, 95년에는 미국과 각각 국교를 수립했다. 미국이 베트남에서 철수한 후 베트남과 우호관계를 수립하는 데 걸린 시간은 미국이 베트남에 적대적으로 개입했던 기간보다 더 짧았다.

현실주의 국제정치이론인 세력균형론에서는 이길 가능성과 질 가능성을 매우 중시한다. ‘손자병법’ 지형편에서도 “싸워서 반드시 이기면 주군이 싸우지 말라고 해도 반드시 싸울 수 있고, 싸워 이기지 못하면 주군이 반드시 싸우라고 해도 싸우지 않을 수 있다(戰道必勝 主曰無戰 必戰可也 戰道不勝 主曰必戰 無戰可也)”고 언급하고 있다.

성공 가능성에 따라 행동을 선택하라는 이런 고전적 경구가 늘 옳은 것은 아니다. 어떤 경우에는 달걀로 바위를 깨려고 시도하는 것, 그리고 물에 빠져 지푸라기라도 잡는 것이 최선의 전략일 때도 있다. 왜소한 다윗은 무모하게 보이더라도 거구의 골리앗과 싸웠다. 실패하더라도 더 나빠질 게 없다든지 혹은 성공할 때 너무 좋아진다든지 하면 실패 가능성이 매우 높아도 도전할 수 있다. 잃을 것이 별로 없는 자가 센 자와의 싸움으로 자기 위상을 높일 수 있을 때 특히 그렇다.

반대로 골리앗은 다윗을 피하는 것이 더 나은 선택일 수 있다. 이겨봤자 더 나아질 게 별로 없거나 실패하면 엄청난 피해를 입게 되는 상황에서는 성공 가능성이 아무리 높아도 피하는 것이 상책이다. 성공 가능성(P)과 실패 가능성(1-P)이 얼마나 크고 작으며, 성공(Us)과 실패(Uf)가 얼마나 좋고 나쁜지를 함께 계산해야 한다. 이러한 기댓값 계산은 더 나은 선택을 위한 기초자료다.

사람들은 전략이 이기기 위한 것이지 지기 위한 것은 아니라고 생각한다. 그런데 쉽게 이기는 것뿐 아니라 잘 지는 것 즉 덜 지는 것에도 전략이 필요하다. ‘일보후퇴 이보전진’처럼 길게 보고 현재에는 지는(양보하는) 것, 그리고 지는 게 확실하다면 적게 지는 것이 그런 예다. 적자생존은 적게 진 자가 살아남는다는 의미이기도 하다.

다윗은 기습적인 돌팔매질로 골리앗을 쓰러뜨렸다. 이로써 다윗의 선택이 옳았다고들 말하지만, 사실 선택은 결과만으로 평가되는 것은 아니다. 이겼기 때문에 무조건 옳은 선택이고 졌기 때문에 무조건 잘못된 선택이라고 말할 수는 없다. 다윗의 돌팔매질이 성공할 거라는 보장은 애초에 없었다. 불확실성이 수반되는 선택에는 운이 작용할 수밖에 없다. 어떤 경우엔 결과가 좋았지만 전략은 나쁘게 평가될 수 있고, 또 결과가 나빴더라도 좋은 전략으로 평가될 수도 있다.

15. 선동-선전의 함정 - 선동엔 증오의 대상 필수 … 괴벨스, 전선 너무 확대해 자멸

1932년 4월 대통령결선투표를 앞두고 히틀러가 유세하고 있다. 괴벨스(사진상 히틀러 뒤편 바로 왼쪽)에 의하면 나치는 독일국민에게 어떤 것도 강요하지 않았고 독일국민이 나치를 선택했다. 그리고 독일국민은 그 대가를 치렀다

“우리 행동을 국민에게 강요해서는 안 되고, 국민이 위임한 후 행동해야 한다.” “정치란 불가능한 기적을 일궈내는 것이다.” “위기를 성공으로 이끄는 선전이야말로 진정한 정치 예술이다.” “우리는 모든 시대에 걸쳐 가장 위대한 정치인으로 역사에 남을 것이다. 아니면 역사상 가장 악랄한 범죄자로.”

누구의 어록일까. 존경받는 저명 민주 지도자의 발언일까. 그 반대다. 지금으로부터 꼭 85년 전인 1930년 4월 26일. 아돌프 히틀러가 나치당 선전책임자로 임명한 요제프 괴벨스가 한 말이다. 민주주의와 전체주의는 그 뿌리가 비슷함을 알 수 있다.

괴벨스(왼쪽)와 히틀러

괴벨스는 나치당이 제2당 또는 제1당으로 부상하는 데 크게 기여했다. 28년 5월 선거에서 3%에 불과했던 나치 득표율이 30년 9월 선거에서 18%로 급등했다. 32년 대통령선거에서는 히틀러를 당선시키지는 못했지만 결선투표에 진출시켰다.

또 32년 제국의회가 해산된 직후 실시한 7월 총선에서 나치당은 37% 득표율로 제1당이 됐고, 11월 총선에서도 제1당 자리를 유지했다. 33년 1월 수상에 취임한 히틀러는 그해 3월 “제국정부의 정책과 조국 독일의 민족적 재건에 대해 국민을 계몽하고 선전”할 제국선전부를 설립하고 그 장관에 괴벨스를 임명했다.

괴벨스의 선전방법론은 그의 어록만으로 쉽게 이해된다. “선전은 쉽게 학습될 수 있어야 하고, 간단한 용어나 슬로건으로 명명하는 것이 좋다”는 괴벨스의 소신대로 그의 어록 또한 간단명료하다. 물론 오늘날 전해오는 그의 어록이 실제로 전부 그의 것인지는 불확실하지만 말이다. 그의 선전론이 오늘날 우리에게 갖는 의미는 무엇일까.

1 1933년 4월 베를린 이스라엘백화점 앞의 유대인업체 불매 운동. 표지판에는 “독일인이여! 자신을 보호하라! 유대인에게 구매하지 말라!”고 적혀있다. 2 1936년 2월 동계올림픽에서 히틀러와 괴벨스(맨 왼쪽)가 사람들에게 사인해주고 있다. 당시 나치는 대중의 인기를 누렸다.

먼저, 대중의 인식과 행동은 고정된 것이 아니다. “대중은 이해력이 부족하고 잘 잊어버린다”는 괴벨스 말대로 국민의 뜻은 가변적이다. 어쩌면 대한민국 정치인들도 자신들은 변한 게 하나도 없는데 국민의 지지가 극단적으로 왔다갔다 한다고 생각할 지 모른다.

민주주의는 유권자가 가장 나은 정치인과 정책을 선택한다는 전제하에서 신성시된다. 숱한 정치인 가운데 옥석을 가리는 판단이 쉽지 않지만, 유권자 다수가 스스로 그런 판단을 할 수 있다고 생각하고 자신의 판단에 대해 확신한다. 선전에 흠뻑 빠져 있음에도 그 사실을 전혀 알지 못하게 사로잡는 것이 선전 비결이라고 괴벨스는 강조했다. 선동 받는 대중 대부분은 자신이 주인이고 자신의 의지대로 결정한다고 생각하지만 정작 남에 의해 조정될 뿐이다.

대중이 선동 대상이었던 괴벨스 시대와 달리 디지털시대의 대중은 선동 주체가 될 수 있다. 선동을 주도할 정치적 의도가 없다면 심리적 동기라도 있게 마련이다. 자신이 소셜네트워크서비스(SNS)에 직접 올린 정보가 사회적 파장을 가져올 때 느끼는 자기존재감이 그런 예다. 정보 전달 행위의 심리적 동기 역시 아날로그시대든 디지털시대든 감정 공유를 매개로 하는 큰 네트워크에 포함됨으로써 영향력 집단에 속했다는 안도감이다.

둘째, 선전에서는 이성보다 감성과 본능을 자극하는 것이 더 효과적이다. 여러 선거와 전쟁 때 괴벨스가 활용한 도구는 확성기연설, 신문, 포스터, 유니폼, 음반, 라디오, 영화, 취주악단, 합창, 횃불퍼레이드, 대규모집회 등이었고 주로 감성을 자극하는 방식이었다.

3 1935년 히틀러와 괴벨스(맨 오른쪽)가 당시 세계적인 독일 영화사인 유니버설영화사(UFA)에서 영화를 살펴보고 있다

특히 영화는 나치정권이 공을 들인 선전수단이었다. 나치 때 제작된 영화들은 오늘날에도 영화사의 한 획을 긋는 작품으로 인정받고 있다. 영상은 있는 그대로 보여주는 것보다 편집하는 게 더 큰 감동을 준다. 다큐멘터리나 사건보도에서도 시청률을 높이기 위해 그런 설정을 이용하기도 한다. 또 이미 종료된 이슈도 영화나 TV프로그램을 통해 다시 이슈화하면서 새로운 조치가 내려지기도 한다.

셋째, 대중을 조정하는 것은 감성 가운데에서도 불안·공포·증오라는 것이 괴벨스의 해석이다. “좌절감을 이용하되 줄여주어야 한다”는 괴벨스 말처럼, 바이마르공화국의 실패로 좌절감이 이미 팽배했기 때문에 선동이 통했다.

좌절감은 증오로 연결된다. “분노와 증오는 대중을 열광시키는 가장 강력한 힘”이라고 말한 괴벨스는 27년에 주간지 ‘공격(Der Angroff)’을 창간해 반(反)유대주의를 활용했다. 나치당 선전책임자로 부임한 30년에는 ‘공격’을 주간지에서 일간지로 바꿔 발간했다.

독일인이 불행하게 된 탓을 만들어야 했는데 그게 유대인이었다. 감성적인 대중은 악인의 모든 것이 다 나쁘다고 생각하기 쉽기 때문에 증오는 쉽게 증폭된다. 특정 집단을 증오하면서 독일 ‘민족공동체’ 의식과 ‘투쟁공동체’ 의식을 강화했다.

오늘날 일본에서도 일부 극우집단은 자신들의 불행이 재일한국인을 비롯한 외국인 탓이라고 선동한다. 대내적으로도 탓 만들기는 존재한다. 역대 대통령들 임기 후반 때 나쁜 일만 생기면 모두가 인기 없는 대통령 때문이라고 말하는 것 또한 탓 만들기 일종이다.

하지만 증오 대상을 너무 확대해 스스로 사면초가를 만드는 것은 전략적이지 못하다. 나치 독일은 서로에게 적대적일 수밖에 없었던 볼셰비키와 앵글로색슨 모두를 적대시함으로써 ‘적의 적은 친구’라는 맥락에서 맺어진 미·영·소 연합군에게 결국 패배하고 말았다.

넷째, 악마가 등장하면 영웅 출현도 필연적이다. 나치의 증오감 고취에는 히틀러 카리스마와 신화의 구축이 뒤따랐다. “대중은 지배자를 기다릴 뿐, 자유를 줘도 어찌할 바를 모른다”며 괴벨스는 대중이 아래로부터의 결정보다 위로부터의 지배를 더 편하게 느낀다고 봤다.

오늘날은 대중이 정보를 접하기 어려웠던 괴벨스 시대와는 다르다. 한국사회에서 정치인이든 연예인이든 스스로를 낮춰야 지도자로 남을 수 있다. 사실 괴벨스도 비슷한 말을 했다. “대중이란 여성과 같다. 금발의 푸른 눈을 가진 거구보다 신체적 약점을 지닌 사람에게 모성애를 보인다. ” 대중은 정치인에게 존중 받기를 원한다. 경쟁자가 대중을 모멸했다고 인식시킬 수 있다면 대중을 쉽게 선동할 수 있는 것이다.

대중을 존중하는 태도는 언론보도에서도 관찰된다. 종종 언론매체들은 매 선거결과를 황금분할로 표현한다. 어떤 선거결과가 황금분할인지 선거 전에 밝힌 적도 없으면서 선거만 끝나면 숭고한 국민의 뜻이자 명령으로 표현한다. 바람직한 황금분할로 유권자 전체가 동의할 선거결과는 존재하지 않는다. 만일 실제 선거결과가 황금분할이라고 하더라도 수천만 명의 유권자가 미리 조율해서 특정 선거결과가 나오도록 만들기란 불가능하다.

다섯째, 선전에서는 내용이 진실이냐 거짓이냐보다 신뢰를 받느냐 아니냐가 더 중요하다. 괴벨스는 다음 같은 말로 거짓 선동이 매우 효과적일 수 있음을 강조했다.

“승리한 자는 진실을 말했느냐 따위를 추궁당하지 않는다.” “기왕 거짓말을 하려면 될 수 있는 한 크게 하라. 대중은 작은 거짓말보다는 큰 거짓말을 잘 믿는다.” “사람들이 거짓말을 듣게 되면 처음에는 절대 아니라고 생각하다가 그 다음에는 의심하게 되고 계속 듣다 보면 진실이라고 믿게 된다.” “거짓과 진실의 적절한 배합이 100%의 거짓보다 더 큰 효과를 낸다.” “선동은 문장 하나로도 가능하지만 그것을 해명하려면 수십 장의 문서와 증거가 필요하다. 해명할 때면 이미 대중은 선동 당해있어 어떤 해명보다 선동 내용을 더 잘 기억한다.”

SNS에 떠도는 거짓 정보를 언론이 ‘SNS에 돌고 있는 내용’이라고 보도만 해도 사람들은 진실로 받아들인다. 이후의 진실 규명 행위는 기억조차 되지 않는 경우가 많다. 다수가 거짓을 진실로 말하면 나머지 사람도 그 거짓을 진실로 받아들이기 쉽다. 세 사람이 없던 호랑이를 봤다고 말하면 없는 호랑이의 존재가 진실로 받아들여진다는 삼인성호(三人成虎)가 그런 예다. 또 거짓을 자꾸 듣다보면 진실로 받아들여질 수 있다. 삼시성호(三時成虎)란 표현이 가능한 이유다.

상식은 거의 모든 사람이 공유한 생각이다. 그런데 때론 목소리 큰 일부의 생각이 상식이라는 이름으로 강요되기도 한다. 급진세력과 반동세력 모두 자신의 의견이 상식이라고 주장한다. 다수 생각이 무조건 진실로 받아들여지면 포퓰리즘과 인민재판이 흥한다.

다수 생각이 늘 옳다는 생각은 옳지 않을 뿐 아니라 위험하다. 물론 다수의 지속적 생각은 대부분 옳았지만 특정 시점의 다수 생각은 잘못되었을 때가 많다. 오늘날 독일 국민은 나치에 대한 당시 독일 국민의 생각이 잘못되었음을 인정하고 있다. 획일보다 다름이 진실에 더 가깝다.

괴벨스식 선동과 선전은 정권 장악에 도움이 됐다. 그렇지만 선동과 선전만으로 정권을 오래 지속할 수는 없었다. 결국 전쟁을 일으켰고 비참한 최후를 맞이했다. 괴벨스 부부는 여섯 아이를 독살하고 자살했다. 거짓에 의존한 선동과 선전은 이처럼 결국 본인에게 더 큰 좌절감을 줄 수 있다.

독일국민의 지지로 출범한 나치정권은 민주주의의 치명적 약점을 활용했다. 이처럼 민주주의는 자기 파멸의 방법을 잉태하고 있다. 선악이나 증오의 감정이 지배하는 민주주의는 위험하다. 요즘처럼 따뜻한 봄날에도 선동과 부화뇌동이 난무할 때면 깊게 드리워진 괴벨스의 그림자가 보인다.

16. 우회와 기습 - 6주만에 파리 점령, 독일군 승부수는 우회 침공이었다

프랑스 베크링의 마지노요새. 땅속 깊은 곳에 박혀 있는 대형 잠수함 모양인데 콘크리트구조물 지붕 위 강철 포탑은 난공불락 요새의 주요 구성요소였다

지금으로부터 꼭 75년전인 1940년 5월 10일, 독일군은 이른바 전격전(blitzkrieg)으로 서유럽 침공을 시작했고 프랑스는 한달반도 버티지 못하고 항복했다. 영국과 프랑스는 독일에 선전포고한 39년 9월 이후 8개월 동안 독일 봉쇄에 주력했는데 마지노(Maginot)선이 주요 봉쇄선이었다. 독일의 서유럽 침공에는 돌아가기, 허 찌르기, 섞기, 길 빌리기 등의 전략적 키워드가 깔려있었다.

먼저, 돌아가기다. 참호전으로 수많은 장병들이 살상된 제1차 세계대전의 경험에서 프랑스군 지도부는 방어가 최선의 전략이라고 인식했다. 27년 프랑스 육군장군 앙드레 마지노는 독일과의 국경에 철옹성을 세울 것을 건의했고 36년부터 지붕 있는 포대의 요새들이 모습을 드러내기 시작했다.

전격전으로 불리는 독일의 프랑스 침공은 신속했기 때문에 성공한 것으로 생각하기 쉽지만, 사실은 우회했기 때문에 성공했다. 독일군은 난공불락의 마지노요새를 우회했다. 독일군이 마지노요새를 점령하고 있을 때에는 연합군이 마지노요새를 우회하여 독일로 진군했다. 철옹성은 피하는 것이 상책이다. 손자병법식으론 우회도 싸우지 않고 이기는 전략이다.

둘째, 허 찌르기다. 독일군의 프랑스 침공은 우회했을 뿐만 아니라 상대의 허를 찔렀기 때문에 성공했다. 프랑스는 독일과의 국경에 마지노요새를 구축하고 베네룩스3국(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)과의 국경, 특히 저지대에 주력부대를 배치했다. 벨기에 아르덴 삼림지역은 탱크와 같은 중무장군이 통과하기 어렵다고 프랑스는 판단해 독일군 침투로로 예상하지 않았다. 실제 독일군의 주 침공로는 바로 아르덴 삼림지역이었다. 독일군은 프랑스가 예상치 못한 루트를 선택하여 프랑스 깊숙이 침투했고 프랑스군을 전방과 후방으로 분리시켜 승리를 거뒀다.

기만술 함께 편 노르망디·인천 상륙작전

44년 노르망디상륙작전에서 연합군은 작전 성공을 위해 다른 지역에 상륙한다는 기만작전을 전개했다. 마찬가지로 50년 유엔군과 국군도 인천상륙작전을 북한군이 눈치 채지 못하도록 거짓 정보를 흘리기도 했다. 동쪽에서 소리치며 서쪽을 공격하는 이른바 성동격서(聲東擊西)다.

여러 전선에서 전투를 동시에 수행하는 것은 부담이 크다. 초강대국 미국조차 동시에 수행할 수 있는 국지전을 몇 개로 한정하느냐에 따라 행정부마다 군사전략을 다르게 수립했다. 각자가 한정된 자원으로 공격과 방어를 수행하는 상황에서는 일부 지역에 집중할 수밖에 없다. 축구 승부차기에서 골키퍼는 슛의 예상 방향을 좁혀서 방어하고, 야구에서도 타자는 투수의 예상 구질을 좁혀서 볼을 노린다.

스포츠를 포함한 대부분의 경쟁에서 유리한 선택은 상대 선택에 따라 달라진다. 가위바위보 게임에서 상대가 가위, 바위, 보를 낼 때 내가 이길 수 있는 전략은 각각 바위, 보, 가위다. 만일 상대 선택을 미리 알 수 있다면 이기기 쉽다. 가위바위보 게임에서 상대 선택을 본 후 자신의 선택을 낼 수 있을 정도로 눈과 손이 빠른 사람은 이길 가능성이 높다. 축구 승부차기나 야구 투타 대결에서도 상대 선택을 관찰한 후에 자신의 선택을 정할 수 있을 정도로 빠른 선수는 승률이 높다.

내 선택을 상대가 잘못 알아도 이기기 쉽다. 도박과 스포츠 등 각종 게임은 주로 상대를 속여야 이긴다. 도박에서 상대가 내 패를 잘못 읽으면 내가 이득을 보고, 축구에서 드리블은 주로 페인트(feint)로 돌파하는 것이며, 야구에서도 투수의 투구나 주자의 도루 모두 상대 예상의 허점을 찔러야 성공 가능성이 높다.

손자병법 용간(用間)편은 간첩의 필요성과 방법에 대해 강조하고 있는데, 상대에 관한 정확한 정보는 승리 가능성을 높인다. 물론 상대가 나의 수를 정확하게 읽어주는 것이 오히려 나에게 유리할 때도 있다. 치킨게임의 배수진이 그런 예다. 그런 득실구조를 제외한 대부분 상황에서는 내게 여러 선택지가 있고 또 상대가 내 선택을 알 수 없는 것이 내게 유리하다.

셋째, 섞기다. 최선책이 상대 선택에 따라 달라진다면 최선책은 돌고 돌게 된다. 예컨대 가위바위보 게임에서 상대 가위에 대한 나의 최적전략은 바위이고, 나의 바위에 대해 보가 상대의 최적전략이며, 상대 보에 대한 나의 최적전략은 가위다. 이런 상황에서 최적전략은 어떤 모습일까. 가위, 바위, 보를 적절하게 섞은 것이 최적전략이다. 가위바위보 게임에서 특정 선택을 유독 많이 내는 사람들은 그런 습관을 상대에게 읽히면 질 가능성이 높다.

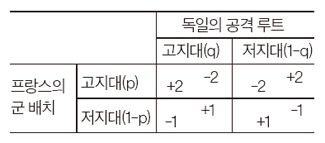

75년전 유럽으로 돌아가서, 독일의 프랑스 공격 루트는 고지대와 저지대라는 두 가지가 있었다고 단순화해보자. 프랑스가 방어력을 고지대에 집중하는 동안 독일군이 광활한 저지대를 통과하는 것은 독일에게 최상(+2)의 결과를, 프랑스에게는 최악(-2)의 결과를 가져다줬을 것으로 유추할 수 있다.

만일 프랑스가 저지대 방어에 집중해 있는 동안 독일군이 좁은 고지대를 통해 돌격하면 독일은 차선(+1)의 결과를, 프랑스는 차악(-1)의 결과를 얻을 수 있었다고 말할 수 있다. 또 독일군이 저지대 루트를 선택하고 프랑스가 이를 정확히 대비한 경우는 프랑스가 어느 정도 방어에 성공한 차선(+1)의 결과를 얻고 독일은 기습공격이 없어 어느 정도 피해가 불가피한 차악(-1)의 결과로 가정할 수 있다. 만일 독일군이 고지대 험로를 통과하고 프랑스가 그 길목을 기다리고 있었다면 이는 독일군에게 최악(-2)이고 프랑스군에게 최상(+2)이었을 것이다.

프랑스는 독일의 공격 루트에 자국 군대를 배치하려하고 독일은 프랑스군이 없는 곳으로 공격하려하기 때문에 최적전략은 돌고 돈다. 상대에게 전혀 들키지 않고 군을 이동하는 것 그리고 상대 선택을 관찰하자마자 자국의 군대이동을 신속히 완료하는 것 모두 쉽지 않다. 결국 상대 선택과 관계없이 스스로 판단하여 자국 군대를 분산 배치할 수밖에 없다.

독일은 고지대와 저지대를 어떤 비율로 공략해야 하는지 고민했을 것이다. 즉 고지대에 배치할 독일 공격력의 비율(q)과 저지대에 배치할 비율(1-q)의 계산이다. 마찬가지로 프랑스도 고지대에 군사력을 얼마나 배치할지 즉 프랑스 전력의 고지대 배치 비율(p)과 저지대 배치 비율(1-p)을 잘 계산했어야 했다.

독일의 최적전략은 고지대와 저지대를 1대 1의 비율(q=½)로 나누어 공격하는 방안이다. 이에 비해 프랑스의 최적전략은 고지대와 저지대에 각각 1대 2의 비율(p=⅓)로 군사력을 배치하는 방안이다. 최적의 혼합비율은 다음 방정식으로 계산할 수 있는데, 굳이 직접 확인할 이유가 없는 독자들은 수식 부분을 우회하는 것도 전략적인 독서방법임은 물론이다.

프랑스의 득실

=p[(+2)(q)+(-2)(1-q)]+(1-p)[(-1)(q)+(+1)(1-q)]

=p(6q-3)+(1-2q)

독일의 득실

=q[(-2)(p)+(+1)(1-p)]+(1-q)[(+2)(p)+(-1)(1-p)]

= q(2-6p)+(3p-1)

위 계산을 다르게 표현하자면, 독일이 어떤 루트로 공략해도 그 효과는 동일하게 만드는 방어선 구축이 프랑스의 최적전략이다. 즉 아르덴 삼림지역과 같은 고지대에도 저지대 배치 군사력 규모의 절반 정도를 배치하는 것이 프랑스의 최적전략이었을 것이다. 그렇지만 프랑스는 아르덴 지역을 소홀히 했고 결국 방어에 실패했다.

독일과 프랑스가 고지대 대 저지대 비율을 각각 1대 2와 1대 1로 결정한 선택은 독일과 프랑스 가운데 누구도 혼자 선택을 바꿔 자국이 더 나아질 수 없는 상황이다. 만일 프랑스가 1대 2 비율보다 훨씬 더 저지대에 치중한 선택을 한다면 독일은 고지대로 공략할 것이기 때문에 지나친 저지대 치중은 프랑스가 취해서는 안 되는 작전이었다.

반면에 1대 2라는 프랑스의 선택은 독일에게 그대로 읽혀져도 더 나빠질 게 없다. 이 상황에서는 독일이 고지대와 저지대를 1대 1 비율로 공략하고, 이에 프랑스는 고지대와 저지대를 1대 2의 비율로 방어하는 것이 내쉬균형이다. 여기서 내쉬균형이란 혼자만 선택을 바꿔서는 더 나아질 수 없는 상태를 말한다.

끝으로, 길 빌리기다. 벨기에는 국가 형성기인 19세기부터 이차대전까지 중립국으로 인정받았다. 1914년 제1차 세계대전 발발 때 독일은 프랑스를 치기 위해 벨기에에게 길을 빌려달라고 요구하면서 빌려주지 않으면 벨기에를 점령하겠다고 통고했다. 이에 벨기에는 거부했고 곧 독일에게 점령됐다. 독일이 패배해 일차대전이 끝나면서 벨기에는 중립국 위치와 왕정을 복원했다.

이와 유사한 사건이 75년전 다시 발생했다. 차이가 있는 것은 독일이 벨기에에게 길을 빌려달라는 요구 없이 바로 침공했다는 점이다. 벨기에 레오폴드 3세는 영국에서 벨기에 망명정부를 이끌지 않고 독일에게 항복했다. 결국 독일 패전 후 권좌에 복귀하지 못했고 대신 아들이 즉위했다. 1차대전과 2차대전 당시 벨기에는 프랑스 원정의 길을 쓰겠다는 독일에게 어떻게 대응해야 했을까.

두 세력 충돌 때 중립보다 개입이 유리

기원전 658년, 진(晉)나라는 우(虞)나라에게 괵(虢)나라를 정벌하기 위해 길을 빌려달라고 했다. 우나라가 길을 빌려주자 진나라는 괵나라를 정벌한 후 돌아오는 길에 우나라도 정벌해버렸다. 이것이 가도멸괵(假道滅虢)의 출처다.

가도멸괵의 역사 때문인지 역사상의 가도 요구는 대부분 거절됐다. 여진을 정벌하기 위한 거란의 가도 요구는 고려가 거부했고, 명을 정복하기 위한 왜의 가도 요구는 조선이 거부했다. 거부의 대가로 고려와 조선은 각각 거란 그리고 왜와 참혹한 전쟁을 겪었다.

길을 빌려줘도 되는지는 특히 약소국에게 생존과 관련된 고민이다. 마키아벨리는 군주론 제21장에서 두 세력이 싸울 때 약자가 중립을 지키면 승자의 먹이가 될 수 있다고 보았다. 자신을 도와주지 않은 자에게 승자는 관용을 베풀지 않을 것이고 또 패배자도 관심을 갖지 않을 것이기 때문이라고 했다.

이와 반대로 누구를 도왔고 도움을 받은 측이 승리하게 되면 그 승리자는 도움을 갚으려 할 것이며, 만일 도움을 받은 측이 패배하게 되더라도 그 패배자는 자신을 도운 자에게 배려할 것으로 보았다. 마키아벨리는 중립보다 개입을 권고했다.

도와줘서 성공한 경우도 있고 도와주고 망한 경우도 있다. 신라의 삼국통일은 성공한 사례이고, 가도멸괵과 토사구팽은 실패한 사례다. 길을 빌려주지 않은 경우도 마찬가지다. 빌려주든 빌려주지 아니하든, 고래 싸움에 새우 등은 터지기 쉽다. 고래 싸움이 시작되기 전에만 새우의 역할이 있을 뿐이다. 그 역할은 승패를 뒤바꿀 정도로 강한 힘이 아니라, 쌍방이 받아들일 수 있는 중간적 입장에 의해서다.

오늘날 공격과 방어의 경쟁은 종종 목도된다. 군사안보뿐 아니라 경제와 문화 등 다양한 분야에서 창과 방패 간의 게임이 진행되고 있다. 창은 상대의 허를 찌르려 하고, 방패는 창이 향할 곳에 있으려 한다. 공격에는 우회와 기습이, 방어에는 혼합적 대응과 예방적 중재가 효과적일 때가 많다. 모든 걸 뚫는 창 그리고 모든 걸 막는 방패란 존재하지 않는다.

17. 마키아벨리가 주는 교훈 - 잦은 묘수는 패착의 씨앗, 차라리 기본에 충실하라

마키아벨리는 사망 다음날 피렌체 산타크로체(성십자가) 성당에 묻혔다. 조각가 이노센조 스피나치가 만든 묘비명(1787년 제작)은 “어떤 찬사도 그 이름보다 못하다”고 쓰고 있지만 마키아벨리에 대한 정반대의 평가도 적지 않다

지금으로부터 꼭 488년 전인 1527년 6월 21일 『군주론』으로 유명한 니콜로 디 베르나르도 데이 마키아벨리가 세상을 떠났다. 그의 저작 대부분은 사망 후에야 출간됐는데 그마저도 1557년부터 19세기 중반까지 교황청의 금서목록에 포함됐었다. 신을 부정하고 권모술수를 조장할 뿐 아니라 정치를 종교로부터 독립시키고 교황·추기경을 비롯한 지도자의 위선(僞善)을 폭로한다고 봤기 때문이다.

마키아벨리의 글들은 생전에 자기를 알아주지 않던 명분적인 중세 세상을 실리적인 근대 세상으로 바꾸는 물꼬를 텄다. 미국 건국의 아버지, 프랑스혁명 지도자, 소련공산당 지도자 등이 마키아벨리의 조언을 받아들였다. 죽은 제갈량이 살아 있는 사마의 군대를 한 차례 쫓아낸 것과는 비교되지 않을 정도로, 죽은 마키아벨리는 결코 쇠퇴할 것 같지 않던 전(前)근대적 질서를 해체해버렸다.

마키아벨리주의, 마키아벨리주의자, 올드 닉 등 마키아벨리에서 따온 용어는 각각 권모술수, 권모술수자, 악마 등 모두 그 의미가 부정적이다. 부자와 빈자 모두 각각 자신의 부와 자유를 빼앗는 방법을 마키아벨리가 가르쳤고, 또 선인과 악인 모두 자신의 행동을 마키아벨리가 각각 위선과 악행으로 매도하거나 노출시켰다고 생각했던 것 같다.

1 팔을 뒤로 하여 매단 후 바닥으로 떨어뜨리는 스트라파도 고문 모습(18세기 역사책 삽화). 마키아벨리는 반(反)메디치가 음모 혐의로 스트라파도를 당하는 등 고초를 겪었다. 출옥 후 메디치가에 『군주론』을 헌정했으나 중용되지 못했다. 메디치가의 실각 이후에는 메디치가와 가까웠다는 이유로 또 중용되지 못했다. 2 마키아벨리 『군주론』을 비판한 도서 『안티마키아벨리』(1740년 출간)의 속표지. 저자인 프로이센 프리드리히 2세의 통치도 대체로 『군주론』 내용과 유사했다는 평가다.

‘위선’의 효용성 인정한 마키아벨리

마키아벨리와 마키아벨리주의는 별개의 의미다. 마키아벨리는 권모술수를 권고한다는 점에서 위선의 효용을 인정했다. 위선이 통하는 세상이라고 주장하면 위선자일까? 마키아벨리의 저술행위 자체는 마키아벨리적이지 않다. 위선을 노골적으로 언급하는 행위 자체는 위선이라기보다 겉모습만 악에 가까운 위악(僞惡)으로 볼 수 있다.

이런 위악은 단순화된 표현에서 연유할 때가 많다. 일부에게 맞는 말이지만 모두에게는 맞지 않음에도 단정하는 수사적 표현이기 때문이다. 이런 노골적 표현들은 하나마나한 말 대신에 명확한 메시지를 전달하려는 마키아벨리의 의도에서 나온 것으로 보인다. 오늘날 우리 사회에서도 너무 솔직하게 발언했다가 곤경에 처한 경우는 허다하다.

마키아벨리 글을 비판하면 마키아벨리주의자가 아닐까? 마키아벨리 글들을 금서목록에 올린 교황청 외에도, 마키아벨리를 공개적으로 비판한 지도자는 적지 않다. 『반(反)마키아벨리론』을 집필한 프로이센의 프리드리히 2세(프리드리히 대왕)가 그 대표적 예다. 사람들이 욕하면서도 따라하는 것처럼, 프리드리히 2세의 통치 스타일은 세월이 갈수록 『군주론』 방식이었다.

성 미카엘이 사탄을 땅으로 떨어뜨려 무찌르고 있는 모습(라파엘로의 1518년 작품). 메디치가 교황 레오네 10세의 명령에 따라 로렌초 데 메디치가 주문하여 메디치가 후견인인 프랑스 왕에게 선물됐다

진짜 위선자는 묵묵히 위선을 실천할 뿐

진짜 위선자는 위선이 통한다고 주장하지도 않고 또 동의하지도 않는다. 위선이라는 단어 자체를 입에 올리지 않고 그냥 묵묵히 위선을 실천할 뿐이다. 위선에 대해 언급해야 할 상황이라면 자신은 그냥 사람들을 믿는다고만 대답할 것이다.

마키아벨리는 인간의 본성을 탐욕·변덕·배신·기만·위선 등 즉 성악설에 가깝게 보았다. 그렇기 때문에 도덕률을 초월하여 행동할 것을 주문했다. 이런 주문을 비판하는 측에서는 마키아벨리를 반(反)도덕주의자로 부르고, 옹호하는 측에서는 초(超)도덕주의자로 부른다.

위선과 위악 가운데 어느 것이 선이고 어느 것이 악일까? 노골적으로 악한 행위보다 차라리 위선적이더라도 겉으로 선한 행위가 사회적 선의 실천 가능성을 대체로 높인다. 특히 마키아벨리 글을 탐독하여 사소한 일에도 온갖 권모술수를 쓰는 사람도 있으니 이는 마키아벨리론의 부작용이다.

행동의 차원과 달리, 분석의 차원에서는 위선을 드러내는 것이 사회적 선의 실천 가능성을 높인다. 대중이 권력자의 위선적 행위를 인지하게 되면 위선의 효능은 감소한다. 마키아벨리 덕분에 지도자의 위선적 행태를 파악할 수 있게 되어 마키아벨리주의의 부작용을 줄일 수 있게 되었다고 할 수 있다.

마키아벨리는 모던 정치학의 아버지로 불린다. 인간은 대체로 이기적이다. 생존에 유리한 이기적 인간은 진화의 결과이기도 하다. 인간 본성이 이기적이라는 전제라는 측면에서 보자면, 경제학 또한 마키아벨리의 후예다. 그러다 보니 정치경제적 사고를 가진 사람일수록 이기적인 행동을 할 것이라는 선입관이 많다.

이런 선입관에 대해 일부 경제학자가 실증적으로 반박했다. 말로 하는 이기주의 그리고 행동으로 하는 이기주의는 별개의 것임을 보여줬다. 한 조사에서 이기심을 전제한 과목의 수강 대학생, 그리고 그렇지 않은 과목의 수강 대학생을 대상으로 돈을 습득했을 때 돌려줄 의사를 물었더니, 돌려준다는 비율은 이기심 전제 과목의 수강생들이 낮았다. 그런데 실제 10달러가 든 봉투에 주소를 적고 우표를 붙여 강의실에 놓아둔 후의 회수율은 오히려 이기심 전제 과목의 수강생이 그렇지 않은 과목 수강생보다 거의 두 배 가까이 높았다.

유사한 결론은 다른 조사에서도 확인된다. 미국 대부분 학회의 회비는 회원 본인이 자기 소득에 따라 회비액수를 선택하여 납부하도록 하고 있다. 실제 소득에 합당한 학회비를 납부한 비율은 이기심을 전제하는 학문에서 더 높았다.

이 두 조사가 엄격하게 수행된 것이라면, 이기심을 인간의 본성으로 받아들일수록 정직한 행동을 한다는 의미다. 권모술수에 대해 말한다고 해서 자신이 직접 권모술수의 행동을 반드시 행한다고 볼 수는 없다. 마키아벨리의 저작은 권모술수로 가득 차 있지만 마키아벨리 본인의 권모술수 행동은 별로 전해져오지 않는다. 이와 반대로 권모술수자로 평가되는 인물들은 막상 권모술수를 남에게 권고하지 않았다.

본인 처세엔 능하지 못했던 마키아벨리

음모에 대해 공공연하게 분석하는 사람들은 음모를 행하지 않는 경향이 있다. 흔히 동양의 마키아벨리로 불리는 한비자가 그런 예다. 한비자의 세 가지 통치 개념 가운데 하나인 술(術)은 주로 권모술수 기법에 관한 것이다. 진시황이 한비자를 중용하려 했는데 순자 밑에서 한비자와 함께 공부한 이사는 한(韓)나라 왕족인 한비자가 진나라에 충성하지 않을 것이라고 모함하여 한비자는 투옥되어 자결하게 되었다.

음모론 전문가가 음모에 희생된 것이다. 한비자의 법가적 통치방식을 따랐다고 볼 수 있는 진이 망하고 한(漢)나라가 들어서자 유교가 법가를 대체하게 되었다. 이로써 동아시아에서는 노골적인 것보다 위선이 한 수 위로 작동하게 되었다.

마키아벨리가 메디치가에 발탁되기 위해 『군주론』을 집필했다는 사실은 마키아벨리의 이미지를 부정적으로 만들기도 한다. 그렇지만 『군주론』의 헌정사는 발탁되어 일하고 싶음을 드러낸 솔직한 글이지 권모술수의 행동은 아니다. 자신의 소신과 관찰력을 그대로 보여준 것뿐이다.

마키아벨리가 『군주론』을 처음 헌정하려던 메디치가 지도자는 교황 레오네 10세의 동생인 줄리아노 데 메디치였다. 왜냐하면 마키아벨리의 친구 파올로 베토리가 줄리아노의 새 보좌관이 될 것으로 예상했기 때문이다. 그러나 1516년 줄리아노가 사망하자 『군주론』은 피렌체의 새로운 지도자 로렌초 데 메디치(1492년생)에게 헌정됐다. 물론 로렌초가 『군주론』을 읽었다는 얘기는 없다.

로렌초가 1519년 사망하자 레오네 10세의 사촌이자 로렌초의 오촌당숙인 줄리오 데 메디치 추기경이 피렌체를 통치하게 되었다. 줄리오는 공화주의적 성향을 가끔씩 드러낸 마키아벨리를 별로 믿지 않았다. 마키아벨리에게 정무직 대신에 『피렌체논고』와 『피렌체역사』를 집필하는 직책을 맡긴 이유도 여기에 있다.

마키아벨리는 메디치가에 중용되기를 원했지만, 메디치가는 마키아벨리를 중용하지 않았다. 실제 권모술수에 반대되는 통치를 한 것도 아닌 메디치가는 마키아벨리의 제안들을 이미 익히 알고 있었거나 아니면 저렇게 노골적으로 말하는 자와 가까이 하는 것을 부담스럽게 느꼈을 수도 있다.