인물로 본 한국 외교사 Ⅲ-대원군,박규수,김홍집,박정양,박영효

16. 흥선대원군 이하응(李昰應)

- 위정척사 편에 서서 외교에 등을 돌린 ‘살아 있는 대원군’

쇄국정책을 추진한 흥선대원군

대원군(大院君)이라는 명칭은 조선시대의 군호(君號)다. 선대의 왕이 후사를 남기지 못하고 승하하게 되면 그 방계 종친이 유교의 종법(宗法)에 따라 타계한 왕의 아들로 입적해 왕위를 계승하는데, 이때 신왕의 생부(生父)에 대한 예우로 주는 존호(尊號)이다. 선조(宣祖)의 아버지 덕흥군(德興君)을 대원군으로 추존한 것이 처음이었다. 그 후 1623년 인조(仁祖)는 아버지 정원군(定遠君)을, 1849년 철종(哲宗)은 아버지 전계군(全溪君)을 각각 대원군에 추존한 바 있다.

1863년 고종(高宗)이 즉위하면서 부친 흥선군(興宣君) 이하응(李昰應)이 대원군에 봉해졌다. 이와 같이, 조선시대 대원군은 모두 네 명이었는데 흥선대원군을 제외한 3인은 정상적 절차에 따라 추존되었으나, 흥선군만은 예외적으로 생전에 대원군으로 봉해졌다.(이하 흥선대원군을 대원군으로 호칭)

대원군에게는 엇갈린 이미지가 뒤따른다. 먼저 견고한 안동김씨의 세력 밑에서 숨을 죽이고 살다가 어린 아들 고종을 왕으로 만든 후 섭정(攝政)을 쟁취한 ‘정치 달인’이라는 이미지로 우리에게 잘 알려져 있다. 다른 한편으로는 시대적 흐름을 읽지 못해 개방을 거부하고 쇄국정책을 확고히 함으로써 조선을 망국(亡國)의 길로 접어들게 했다는 부정적 평가도 있다.

한국은 단기간에 산업화와 민주화를 성취하는 ‘한강의 기적’을 이루었으나, 여전히 분단된 채 선진국의 문턱에서 방황하고 있다. 중국의 부상과 일본의 재무장으로 주변정세가 급격히 변화하면서 구한말의 역사가 반복하는 것 아니냐는 우려도 제기되고 있다. 이러한 맥락에서 구한말 요동치는 동북아정세 변화에 슬기롭게 대처하지 못했던 조선과 대원군을 살펴보고 이 역사의 교훈을 한국의 장래를 위한 타산지석(他山之石)으로 삼는 것은 의미 있는 일이라 하겠다.

권력 집착으로 얼룩진 대원군의 생애

대원군은 1820년 서울 안국동에서 출생했다. 8세에 맏형 흥녕군(興寧君)의 사망에 이어 12세에 어머니를 여의고 불우한 환경에서 자랐다. 부친 남연군(南延君)으로부터 한학을 배웠고 추사 김정희(金正喜)에게서 글과 그림을 수학하기도 했다. 17세에는 부친도 세상을 떠났다.

그는 성장하면서 1841년(헌종 7) 흥선도정을 거쳐 1843년(헌종 9) 흥선군에 봉해지고, 1846년 수릉천장도감(緩陵遷葬都監)의 대존관이 된 후 도감에 참여한 공로로 가자(加資)되었다. 이후 비변사 당상을 거쳐 1847년(헌종 13)에는 한직인 종친부를 운영하는 유사당상(有司堂上)이 되었다가 사복시 제조, 오위도총부 도총관 등을 지냈다. 풍수지리를 믿어 아버지 남연군 묘를 충남 예산으로 옮기고 때를 기다리기도 하였다.

철종이 후사 없이 죽자 후사 결정권을 가지고 있던 조 대비와 밀약하여 자신의 차남을 익종(翼宗)의 양자로 삼아 익성군(翼成君)으로 봉하고, 익종의 양자 자격으로 즉위시킨 뒤 생전에 대원군으로 봉해져 ‘살아 있는 대원군’이라고 불렸다. 고종이 12세의 미성년이었으므로 표면상으로는 조 대비가 수렴청정(垂簾聽政)하는 것으로 되어 있었으나, 실질적으로는 대원군이 섭정으로 모든 정책의 결정권을 부여받아 10년 동안 조선 조정을 이끌었다. 조선 최초로 대원군에 의한 기형적인 섭정이 이루어진 것이다.

그러나 섭정 10년이 지나면서 1873년 최익현(崔益鉉)의 탄핵을 받고 고종이 친정을 선포하자 실각하였다. 1882년 임오군란(壬午軍亂)으로 다시 정권을 잡고 뒷수습에 힘썼으나, 민비 세력과의 권력투쟁 양상으로 치달으면서 청국(淸國)에 연행되어 4년여 유폐되었다. 1885년 귀국하여 운현궁에 칩거하던 중 1887년 청국의 위안스카이(袁世凱)와 결탁하여 고종을 폐위시키고 장손 준용을 옹립하여 재집권하려다 실패하기도 했다.

1894년 동학농민운동으로 청일전쟁이 일어나자 일본에 영립되어 친청파인 사대당을 축출, 갑오개혁(甲午改革)이 시작되었으나, 집정이 어려워지자 청국과 통모하다 다시 실패했다. 3국의 간섭으로 친러파가 등장하여 민씨 일파가 득세하자 1895년 일본의 책략으로 일시 정권을 장악하였으나 민비가 일본인에게 시해되는 을미사변(乙未事變)이 발생, 모든 권력에서 물러났다. 1897년 대한제국이 수립된 후 이듬해 79세를 일기로 생을 마감하였다.

19세기 서세동점과 은둔의 조선

대원군이 살았던 19세기는 산업혁명 이후 서구 열강들이 상품시장과 원료 공지 확보를 위해 동아시아 지역으로 몰려들던 ‘서세동점(西勢東漸)’의 시기였다. 동북아의 맏형 격인 청(淸)이 영국과의 아편전쟁(1840~1842)에서 패배하여 굴욕적인 남경조약(南京條約)을 체결하면서 5개의 항구를 개항하고, 천문학적 숫자의 배상금을 지불했으며, 영국에 치외법권(治外法權)까지 인정하기에 이르렀다. 이후 청국은 천진조약(天津條約)을 체결하였으나 이 조약의 비준(批准)과 실행을 지연시키려고 하자 영국·프랑스 연합군은 1860년 수도 북경을 점령하는 사태까지 벌어졌다.

이러한 시대적 대전환기에 조선은 사대교린(事大交隣) 체제에 안주한 채 이러한 변화의 소용돌이 밖에 있던 ‘은둔의 나라’였다. 조선을 네 차례 방문했던 영국의 이사벨라 비숍(Isabella Bishop)은 1897년 발간한 《조선과 그 이웃 나라들(Korea and Her Neighbors)》에서 “당시까지만 해도 조선은 신비스런 존재였으며, 따라서 영국의 지식인들조차 조선이 적도에 있다거나 지중해 또는 흑해에 위치하는 것으로 이해하고 있다”고 기술하고 있다. 또한 조선 스스로가 청국의 변방으로 자처하며 서양과의 교류를 거부한 것도 은둔의 나라로 인식된 또 하나의 이유일 것이다.

청국이 붕괴 위기에 직면할 당시 청국의 학자 위원(魏源·1794~1856)은 《해국도지(海國圖誌)》란 책을 저술하였다. 이 책은 각 나라의 지세(地勢)와 산업·인구·정치·풍습 등을 기술하였고, 세계 주요국의 역사·정치·지리 등을 망라한 아시아 최초의 국제편람(國際便覽)이었다. 위원은 책 서두에 양이(洋夷)를 막기 위해 서양의 장기(長技)를 채용해야 한다고 역설했는데 청국의 수구세력에 의해 수용되지 못하고 훗날 중국의 근대화 사상인 ‘중체서용론(中體西用論)’과 이에 기초한 양무운동(洋務運動)의 단초를 제공했다.

일본은 1854년 미국 흑선(黑船)의 등장으로 개방한 후 내부적 갈등관계를 메이지유신(明治維新)을 통해 서구식 체제를 수용하면서 극복해 나갔다. 신일본은 근대화를 재촉해 나가면서 청국과는 다른 길을 걸었다.

서구 열강의 개방 압력과 조선의 위정척사론

1842년 청국이, 일본은 1854년 개국했다. 청과 일본을 개국시킨 서구 열강들은 다음으로 조선의 개국을 적극적으로 모색하고 있었다. 1860년대에 들어서는 영국, 러시아, 프랑스가 사대교린 체제하의 조선과 청국 간의 관계를 ‘조선 문제’로 인식하면서 조선의 선점을 위해 한반도를 둘러싸고 외교적, 군사적 다툼이 첨예화되고 있었다.

오랫동안 사대교린 체제에 안주해 온 은둔의 조선도 이제 서구 열강의 문호개방 압력으로부터 자유로울 수 없게 되었다. 프랑스의 경우, 1842년 마카오의 조선인 신학생 김대건(金大建·1821~1846)을 통역으로 해서 수차례의 개국을 시도했으나 실패한 사례가 기록에 나타나고 있다. 이에 앞서 1832년에는 영국 동인도회사 소속 상선(The Amherst)이 충청도 연안에 와서 교역을 요청했는데 조선 정부의 거절로 실패했다. 1854년에는 러시아 군함이 거문도에 이르러 러시아 선박의 물자 공급을 요청한 적도 있다.

조선은 이러한 서구 열강들의 개방 압력과 천주교, 서학(西學) 등 서구 문화의 유입에 따른 혼란 상황에 대응하는 과정에 사림(士林)의 위정척사론(衛正斥邪論)이 자리 잡고 있었다. 위정척사는 정학(正學)과 정도를 지키고 사학(邪學)과 이단을 물리친다는 사상이다. 위정은 성리학을 수호하고, 척사는 성리학 이외의 모든 종교와 사상을 배격하는 것이다. 처음에 위정척사운동은 천주교 등 서구 종교와 문화를 배격하는 것이었는데 1860년대로 접어들어서는 서양과의 교역을 반대하는 통상 반대 운동으로 전개되면서 쇄국정책의 근간을 형성했다.

1850년대에 들어서면서 개혁 근대화 세력도 형성되기 시작했는데 그 선각자는 역관(譯官) 오경석(吳慶錫·1831~1879)이었다. 그는 박지원(朴趾源)의 손자 박규수(朴珪壽)와 함께 시대에 뒤떨어진 성리학에 젖어 있는 조선의 지배층을 일깨우기 위해서 박규수 자택 사랑방에서 김옥균(金玉均)·박영효(朴泳孝)·유길준(兪吉濬) 등 영민한 양반 자제들에게 근대화 교육을 시켰는데 이들을 중심으로 개혁세력의 정치적 당파가 형성되었다. 그러나 이들은 주류를 이루고 있는 위정척사로 인해 소수 의견에 머무를 수밖에 없었다.

대원군의 집권과 개혁정치

대한제국 시절 황룡포를 입은 고종

강화도에서 농사를 짓다 열아홉 살에 헌종(憲宗)의 뒤를 이어 왕으로 추대된 ‘강화도령’ 철종은 안동김씨 세력이 골라 세운 허수아비 왕이었다. 이들은 특히 똑똑한 왕족을 경계했기 때문에 대원군은 상가를 전전하며 ‘궁도령’이라고 불리면서 그들의 감시를 피해 나가는 한편, 그는 병약한 철종이 죽는다면 누가 왕위를 계승할 것인가 은밀히 계산하고 있었다.

대원군은 대왕대비로서 철종 사후에 왕의 지명권을 갖게 될 신정왕후(神貞王后) 조 대비를 주목했다. 조 대비는 효명세자(孝明世子)의 세자빈으로 들어와 젊은 나이에 청상과부가 된 후 안동김씨 세력에 눌려 한 많은 세월을 보내고 있었다. 대원군은 조 대비에게 접근, 둘째 아들로 하여금 대통을 계승하기로 뜻을 모았다. 철종이 오랜 병고 끝에 1863년 후사 없이 세상을 떠나자 조 대비는 대원군 둘째 아들인 이재황(李載晃)을 익종과 자신의 양자로 입적시켜 왕위에 옹립하였다. 1864년, 이렇게 조선의 제26대 왕 고종이 탄생하고 대원군은 ‘살아 있는 대원군’으로 조 대비로부터 모든 정책의 결정권을 부여받아 섭정 형식으로 집권했다.

당시 조선사회는 안동김씨의 세도정치로 인해 왕권은 약화되고 조정은 부패했다. 전정, 군정, 환곡 등 삼정의 문란으로 민심은 흉흉했다. 1811년 홍경래의 난, 1862년에는 농민 봉기가 일어났다. 국제적으로는 중국과 일본이 개항하면서 조선도 제국주의 열강들의 개방 압력을 받게 되는 등 갈등과 혼란 상황이 계속되고 있었다.

조선 조정의 전면에 등장한 대원군은 강력한 개혁정책을 펼치기 시작했다. 먼저 안동김씨를 축출하고 세도정치로 소외되어 왔던 남인, 북인의 유능한 인물들을 등용했다. 이어 행정과 군사 기능을 담당하고 있던 비변사(備邊司)를 혁파하고 의정부와 삼군부를 부활하여 통치기구를 정비한 후 대전회통(大典會通), 육전조례(六典條例) 등 법전을 편찬하여 질서를 잡아나갔다. 당시 서원은 붕당(朋黨)의 근거지로서 세금을 면제받아 국가 재정이 악화되는 원인이 되었는데, 전국의 600개의 서원 중 47개소를 제외한 서원을 정리하고 그에 딸린 토지와 노비를 몰수했다.

이어 삼정의 문란을 시정해 민생의 안정을 도모해 나갔다. 그러나 대원군이 단행한 이러한 개혁정치의 궁극적 목표는 국가개조가 아니라 전제왕권의 확립이라는 한계가 있었다. 특히 임진왜란 때 소실되었던 경복궁 중건을 위해 무리한 노동력 징발과 필요한 경비를 마련하기 위한 당백전, 원납전 등을 발행하면서 수구세력에서도 반대 움직임이 나타났다.

위정척사론으로 무장된 수구세력의 천주교 탄압

대원군의 쇄국정책은 천주교를 박해하면서 시작된 것으로 알려진 경우가 있기 때문에 대원군과 천주교의 관계를 살펴볼 필요가 있다. 조선의 천주교는 1783년 이승훈(李承薰)이 동지사(冬至使)의 일원으로 청국에 다녀오는 기회에 프랑스 신부로부터 세례를 받고 귀국하면서 전래된 이후 천주교신앙공동체가 설립되어 교세가 확장되기 시작했다.

그러자 천주교에 대한 박해가 시작되었다. 천주교가 조상에 대한 제사를 금지하는 데서 발단되었는데 그 명분은 위정척사였다. 1785년 을사박해(乙巳迫害)를 시작으로 1791년 신해박해(辛亥迫害), 1801년 신유박해(辛酉迫害)로 이어졌다. 신유박해를 거치면서는 일체의 서양서적 전래가 금지되고 천주학 관계는 물론이고 과학, 지리 등의 저술 유입도 철저히 금지되어 쇄국의 일차적 배경을 이루게 되었다.

이러한 박해에도 불구하고 조선 천주교회 지도자들은 교황청에 선교사 파견을 요청했다. 1836년에는 모방(Maubant) 주교가 밀입국해서 포교하다가 1839년에 체포되어 참형을 당했다(기해박해·己亥迫害). 프랑스는 이를 계기로 함대를 조선에 파견, 외교적 간섭과 통상수교를 요청하였으나 거절되었다.

조선은 청국에 대해 프랑스 함대의 내한을 상세히 보고하면서 프랑스인들이 다시 오지 못하도록 부탁하는 동시에 청국을 통해 마카오에 있는 프랑스 함대 함장에게 회답을 보냈다. 이 회답서는 모방 신부 등 3인의 살해 배경과 그들을 살해한 것이 조선의 법에 따른 것임을 설명하고 외교적으로는 청국의 종주권을 인정하고 있다.

1845년에는 김대건 신부의 안내로 페레올 주교와 다블뤼 신부가 밀입국하여 선교활동을 했다. 그러나 계속되는 박해시기에 두 프랑스 신부는 살아남았으나 김대건 신부는 체포되어 1846년 처형되었다(병오박해·丙午迫害). 페레올은 조선의 천주교 박해 사실을 알리면서 프랑스의 개입을 요청했으나 프랑스혁명 직후의 혼란 상태에 빠져 있던 프랑스는 어떤 조치도 취하지 못했다.

대원군 쇄국정책의 단초가 된 러시아의 남하와 천주교

대원군은 이러한 조선의 천주교 탄압을 지켜보다가 1863년 섭정을 시작하면서 서방의 개방 압력과 천주교 문제에 직접 대처해야 했다. 그런데 대원군이 대외관계에서 가장 먼저 당면한 문제는 프랑스와의 관계가 아니라 러시아와의 문제였다.

1860년 북경조약으로 청국으로부터 연해주를 얻은 러시아는 블라디보스토크에 군항을 건설하고, 남하하기 시작했다. 1864년에는 러시아인 5명이 두만강을 건너 경흥에 와서 공한을 전달하고 통상을 요구했다. 조선 측이 국교가 없다는 이유로 통상을 거절하자 1866년 초에는 러시아 군함이 영흥만(永興灣)에 와서 통상을 요구하면서 육로로 러시아 군대가 통상교역을 위해 국경을 넘어올 것이라고 위협했다.

조선 측에서는 1860년대에 들어 많은 조선인이 변방 동북지방의 러시아 영토로 들어가 러시아인들로부터 환영을 받으며 토지나 생업거리를 받고 있다는 소식이 전해지고 있었는데 대원군은 이것이 러시아가 조선을 간섭할 구실이 되지 않을까 경계하고 있었다. 이러한 러시아의 한반도 진출 기도와 대원군의 고민을 알게 된 천주교도 남종삼(南鍾三) 등은 러시아를 방어하기 위해 영국, 프랑스 양국과 제휴하는 것이 좋다는 계책을 대원군에게 건의했다. 그리고 조선이 유럽 각국과 교섭하려면 서양인 신부의 힘을 빌려야 한다고 덧붙였다.

이들이 대원군에게 접근할 수 있었던 것은 당시에는 대원군이 천주교에 대해 부정적인 생각을 갖고 있지 않았다는 것을 의미한다. 대원군의 부인은 천주교 교리문답을 배웠으며, 자신의 아들이 왕(고종)이 되자 감사 미사를 올리기도 했다. 고종을 키운 유모 박씨 부인도 마르타라는 세례명을 받은 천주교 신자였다.

러시아의 남하에 대처 방안을 고민하던 대원군은 프랑스, 영국과 제휴하는 전통적인 이이제이(以夷制夷) 전략을 받아들였다. 프랑스와 영국이 러시아의 남하를 저지해 주고 그 대가로 조선은 종교의 자유를 허용한다는 것이다. 그래서 그 중개 역할은 천주교 신자인 남종삼이 맡았고, 그의 건의에 따라 대원군은 천주교 조선교구장인 베르뇌(Berneux) 주교 면담도 수락했다. 그런데 남종삼이 벌인 대원군과 베르뇌 주교와의 접촉이 미비한 준비와 혼선으로 지연되고, 베르뇌 주교 또한 비협조적인 태도를 보이자 대원군은 진퇴양난이 되었다. 시험대에 오른 대원군의 첫 번째 대외정책 결정은 사실 실패한 것이나 다름없게 되었다.

천주교 탄압(병인사옥)과 조불전쟁(병인양요)

설상가상, 대원군이 ‘천주학쟁이’와 결탁하고 있다는 소문이 퍼져 위정척사의 수구세력으로부터도 정치적 공세를 받게 되었다. 외교 실패의 역풍에 직면한 대원군은 권력 기반을 유지하기 위한 만회책이 필요했다. 마침 1866년 초 영흥만에 내도한 러시아 군함이 스스로 퇴거했다. 문제의 발단이었던 러시아가 물러가자 그간 천주교에 관용을 보였던 대원군은 입장을 바꾸었다. 천주교를 불궤(不軌)집단으로 규정한 후, 베르뇌 주교를 잡아 처형하고 천주교 신도들에 대한 체포 명령을 내렸다. 조선에 체류하던 프랑스 신부 12명 중 9명이 처형되고 리델 신부를 비롯한 3명(Ridel, Calais, Feron)만이 탈출했다. 1866년(고종 3)에 있었던 병인사옥(丙寅邪獄)이다.

이들 3명은 청국으로 탈출해 천진에 있는 프랑스 극동함대사령관 로즈(Roze) 제독에게 사실을 알리고 구원을 요청했다. 프랑스는 조선에서의 청국의 종주권을 부정하고 조선에 ‘선전포고’를 했다. 조선은 조선이 청국의 속국이기 때문에 무력 충돌을 피하고 예비회담을 하자고 대응했다. 그러나 프랑스 함대는 7척의 군함으로 리델 신부와 3명의 조선인 신도의 안내를 받으면서 원정에 나서 강화도를 점령했다. 그러나 조선 정부로부터 아무런 회답이 없고 겨울이 닥쳐오자 철수했다. 40일의 강화도 점령기간 동안 프랑스군은 외규장각(外奎章閣) 도서 345권과 은괴 19상자 등 많은 서적과 재화를 약탈해 돌아갔다(병인양요·丙寅洋擾).

이렇게 프랑스 함대가 물러간 데에는 역관 오경석의 정보가 주효했다. 병인사옥이 국제문제로 비화하자 대원군은 청국에 사태를 해명하기 위해 주청사(奏請使)를 파견했는데 이때 오경석도 동행했다. 오경석은 자신이 그동안 구축해 놓은 청국 인사들과의 친교를 바탕으로 프랑스 함대의 병력 규모, 전함의 성능, 화포의 위력 등에 관한 정보를 알아내 보고하면서, 프랑스 함대가 재정이 부족해 3개월분의 군량밖에 적재하지 못했기 때문에 정면 대결을 피하고 지형지물을 이용해 방어하면서 지구전을 전개하면 승산이 있다는 대책을 대원군에게 제출한 바 있다.

병인양요로 인해 대원군은 천주교에 대한 박해를 강화하고, 양이와의 강화는 매국이요 망국임을 강조했는데, 이 척화론(斥和論)은 이항로(李恒老)의 상소에서 구체화되고 체계화되었다. 그 핵심은 위정척사에 입각하여 양이와의 조약체결, 통상에 반대하고 침입한 적은 실력으로 물리쳐야 한다는 것이었다.

조선은 청국에 이 사건의 경위를 보고하면서 전승을 과시했고, 일본에도 양이에 대한 보국책의 강구를 충고했다. 대원군의 조선은 사대교린의 기존질서에 입각하여 쇄국정책을 고수하면서 청국에는 사대를, 일본과는 교린관계를 견지했는데, 이는 당시 국제정치의 조류와 역행한 것이며, 시대적 변화를 외면한 것으로 볼 수 있다.

오페르트의 남연군 묘 도굴사건

조불전쟁(병인양요)이 진행되던 1868년(고종 5), 상해에 거주하는 프로이센의 유대인계 상인 오페르트(Ernst J. Oppert)가 대원군의 부친 남연군의 묘를 도굴하려다 실패한 남연군분묘도굴사건(南延君墳墓盜堀事件)이 발생했다. 사건의 경위는 이렇다. 오페르트가 1866년 영국 상선(The Lona)을 타고 충청도 해미에 나타나 통상을 요구했으나 거절당했다. 그는 다시 같은 해 영국 선박(The Emperor)을 타고 해미와 강화도 갑곳진에 내도하여 통상을 요구했으나 거절당해 다시 상해로 돌아갔다.

그 후 병인사옥 때 조선을 탈출한 프랑스 신부 페롱(Stanisas Feron), 상해 영사관 통역을 역임한 미국인 젠킨스(F.B. Jenkins) 등이 오페르트와 모의, 젠킨스의 자금지원으로 통상조약을 체결한다는 명분으로 조선을 향해 출발했다. 그러나 이들은 통상 요구는 하지 않고 충청도 홍성군에 몰래 상륙한 후 바로 덕산으로 이동해 남연군의 무덤을 파헤쳤지만 묘광이 견고해 실패했다. 급보를 받고 군병이 출동했을 때는 오페르트 일행이 도망가고 난 뒤였다.

이 사건에 관해서는 일반적으로 오페르트의 계획적인 약탈행위로 기술해 왔다. 그러나 최근 들어 오페르트 사건이 단순한 도굴행위가 아니라 조선과의 통상을 위해 실시된 계획적인 사건이라는 설이 대두되고 있다. 오페르트가 1866년 두 차례에 걸쳐 조선과의 통상을 요구했지만 거절되자 2년 후인 1868년, 조선 사람들이 조상숭배사상이 강한 것을 이용하여, 도굴한 시체와 부장품을 볼모로 흥정을 유리하게 이끌겠다는 계략하에 실력자 대원군의 부친 남연군묘를 도굴해서 관을 미끼로 통상조약을 체결하려 했다는 것이다.

특히 오페르트는 이 사건 이후 《조선기행, A Forbidden Land:Voyage to the Corea》이라는 기록을 남겼는데, 이 책에 “그들의 유골을 잠깐이나마 점유한다는 것은 그것을 가진 자에게 절대적 권한을 부여할 것이며, 한양을 점령하는 것과 다름없는 의의를 가지는 것과 같은 것이다. 대원군은 그것을 돌려받기 위해서 누구에게든 두말할 것 없이 어떤 일에도 찬성할 것이다. 그러면 그에게 요구하여 제안된 조건을 수락하도록 할 수 있을 것이다.… 이 요구를 수락하게 하는 유일한 방법은 지금으로서는 이것뿐이다”는 내용이 포함되어 있다.

어쨌든 현직 왕가의 무덤을 파헤치는 서양인들의 행동은 용서할 수 없는 일이었다. 이 사건은 국외에도 널리 알려져 젠킨스가 기소되었으나 증거 불충분으로 풀려났다. 이로 인해 대원군의 분노는 극에 달했고, 이 사건에 연루된 천주교도들에 대한 대대적인 탄압이 가해졌으며 병인양요와 함께 위정척사에 힘을 실어주면서 대원군의 쇄국정책을 강화하는 또 하나의 원인이 되었다.

미국 상선 제너럴 셔먼호 사건과 조·미 관계

오페르트 도굴사건이 진행되던 1866년, 또 하나의 사건이 발생했다. 미국 상선(The General Sherman)이 조선의 평양 경내에까지 들어와 통상을 요구하면서 천주교도의 살해 이유를 물었다. 이 선박은 영국인 선교사이며 통역인 토머스(R.J.Thomas) 목사를 비롯하여 청국 사람의 승선은 물론, 상품뿐만 아니라 무기까지 적재하고 있었다. 조선 측은 국법으로 교역이나 기독교가 모두 금지되어 있음을 알리고 빨리 퇴거할 것을 요구했다.

그러던 중 대동강 수위가 내려가 선체가 움직이지 못하게 되자 셔먼호 선원들은 당황하여 무기로 위협하면서 식량을 약탈하기 시작했다. 당시 평안도관찰사 박규수는 근대화의 선각자였고 미국에 대한 개방을 지지했던 개혁·개방론자였지만 이 상황에서 다른 방법을 찾을 수 없었다. 군병이 동원되어 화공으로 배를 공격해 태워버리고 토머스 목사를 비롯한 모든 선원을 살해하였다.

이 사건이 외부에 알려지게 된 것은 프랑스 신부 리델이 청국으로 돌아가 이를 알렸기 때문이다. 미국은 조선에 배상을 요구하는 한편, 미국 아시아함대사령관 벨(H.Bell) 제독에게 셔먼호의 잔해 탐색을 지시했다. 벨 제독은 슈펠트(R.W.Shufeldt) 제독으로 하여금 전함을 이끌고 조선에 가도록 했는데 그가 조선 측에 문제를 제기했으나 아무런 반응이 없자 셔먼호 문제를 힐책하는 서한만을 전달하고 돌아갔다.

그런데 이 사건은 여기서 멈추지 않았다. 셔먼호 선원 가운데 생존자가 있다는 풍문이 돌자 다시 미국 아시아함대의 셰난도(The shernandoah)호가 황해도 허사진에 나타나 사건 경위와 생존자를 탐문했다. 조선 측은 황해도 관찰사의 서한을 통해 셔먼호 사건은 미국 선원들 스스로가 불러일으킨 것이라고 해명하자 미 함은 서한을 받아 돌아갔다. 이와 같이 양차에 걸친 조사에 실패한 미국은 프랑스에 미·불 합동원정을 제의했으나 프랑스는 병인양요 때와 같이 국내 혁명의 사후처리 사정으로 거절하여 실현되지 않았다. 미국도 남북전쟁 이후의 후유증으로 ‘조선 문제’에 더 이상 개입하기 어려운 사정이었다.

그러나 당시 상해 주재 미국 총영사 시워드(George F.Seward)는 병인양요와 셔먼호 사건을 관찰하면서 조선의 전략적 위치가 매우 중요함을 인식했다. 그는 미국이 더 늦지 않게 조선과 통교할 필요가 있음을 본국에 건의했다. 마침 미국은 남북전쟁에서 승리한 북군의 사령관 그랜트 장군이 대통령에 당선되어 집권하면서 알래스카와 미드웨이(1867)에 진출하고 있었다. 총영사는 그의 삼촌인 윌리엄 시워드가 국무장관이었기 때문에 그에게 통상조약 체결과 셔먼호 사건의 조사를 위해 조선에 원정할 것을 건의했다. 1868년 미국은 청국 주재 로(F.F.Low) 공사에게 조선과 통상조약을 교섭할 것을 지시했다.

이때 미국은 조선과의 통상조약교섭에서 난파선의 구조 및 보호를 주된 목적으로 하였으며, 교섭 방법은 청국의 중재를 원했다. 그러나 청은 조선이 “속방”이지만 외교적으로는 “완전히 독립”이라고 발을 뺐다. 그래서 로 주청 미국공사는 조선을 독립국으로 간주하고 청국 정부를 통해 조선 국왕에게 서한을 보내 자기와 로저스 제독이 통상조약을 교섭하기 위해 군함으로 내한한다고 전했다.

조미전쟁(신미양요)과 척화비

신미양요 당시 초지진 포대를 점령한 미군.

1871년 로 공사는 군함 5척과 약 1200명의 육전대 그리고 리델 신부 등을 대동하고 아산만 앞바다에 정박했다. 함대의 규모로 보아 일본에서와같이 함포외교를 통한 통상개방 교섭인 것을 알 수 있다. 미국 함대가 강화도에 도착하자 이 지역의 관리가 미국 군함을 방문, 로 공사와 로저스 제독과의 면담을 요청했다. 그러나 이들은 조선 측 하급 관리와의 면담을 거절, 대신(장관급)의 파견을 요청했다.

미국의 포함외교와 무력시위에 직면해 조선 조정은 미국은 역사는 짧고 문화는 미개한 상태에 놓여 있으며, 이런 미국이나 미국인들과 강화하게 된다면 정학(正學)은 장차 침몰할 것이며, 마침내 조선과 조선인은 멸망하고야 말 것이기 때문에 미국과의 강화는 용납될 수 없으며, 설사 청국이 그것을 종용하여도 결코 받아들일 수 없다고 판단했다. 조선은 미국의 요청을 거절했다. 미 함대는 손돌목을 거쳐 광성진에 이르렀는데 조선이 미국 함에 발포하자 미 함대는 초지진, 광성진, 덕진진을 함락하였다(신미양요·辛未洋擾).

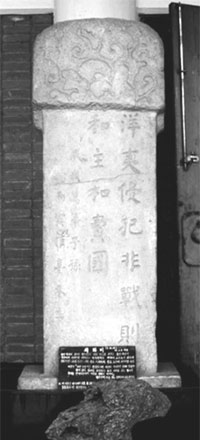

대원군의 쇄국의지를 담은 척화비

미국과의 무력 충돌이 발생하자 위정척사론은 더욱 강화되고 대원군은 서울 등지에 척화비(斥和碑)를 세워 양이와의 전쟁을 강조하면서 강화를 주장하는 자는 ‘매국(賣國)’으로 다스릴 것을 다짐하였다. 척화비의 내용은 ‘서양 오랑캐가 침범했는데 싸우지 않는다는 것은 화해를 하자는 것이다. 화해를 하자는 것은 나라를 팔아먹는 것과 같으니, 우리의 만대 자손에게 경고하노라(洋夷侵犯 非戰則和 主和賣國 戒我萬年子孫)’는 것이었다.

미 함대는 다시 통상을 요구했으나 거절당하자 강화도를 떠나버렸다. 미국의 퇴거 이유는 수도 한양의 점령이 불가능하고, 한양 점령 없이는 조선 정부의 굴복이 불가능하다는 것이었다. 이 전쟁에서 조선 측은 350명 전후의 전사자를, 미국 측은 3명의 전사자, 10명의 부상자가 있었다. 이러한 결과는 무기의 현저한 차이 때문이었다. 그러나 〈고종실록〉에는 전사자가 50여 명, 장렬히 전사한 어재연(魚在淵) 장군이 선두에서 군사들을 지휘하여 적을 ‘무수히’ 죽였다고 기록되어 있고 미 함대가 스스로 물러났음에도 이 전투를 승리라고 자축하고 있다.

이 전투에 참전했던 틸턴(McClane Tilton) 미 해병대 대위가 그의 아내에게 쓴 장문의 편지에는 “조선군은 맹렬히 저항했다.… 하지만 이들이 가진 무기라고는 겨냥도 제대로 안 되는 대포에, 재장전에 시간이 걸리는 화승총이 고작이었다. 최신식 대포와 최신식 레밍턴(Remington) 소총으로 무장한 미군에 비할 바가 못 되었다.… 미군이 성벽 가까이 진격을 하자 재장전할 시간이 없는 조선군은 성벽 난간에 올라가 몸을 그대로 드러낸 채 돌을 던지고 흙을 뿌렸다.… 순식간에 조선군 250명 가까이가 전사했다. 미군 전사자는 장교 1명을 포함해 단 세 명이었다”고 기록되어 있다.

근대국가로 변모한 신일본의 외교문서와 정한론

미국의 함포외교에 굴복해 전격적으로 개국(1854)한 일본은 서세동점의 시대적 전환기에 신속하게 대처했다. 종래의 도쿠가와(德川) 막부 체제를 청산하고 메이지유신(1866)을 단행해 근대 천황제 국가를 출범시켰다. 근대국가로 변신한 신(新)일본이 대마도주 소 요시아키라(宗義達)를 통해 조선에 정부 승인을 요청하는 외교문서를 보내왔다. 그런데 이 문서에는 황실(皇室)·봉칙(奉勅) 등 상국(上國)의 용어가 기재, 지금까지 일본을 대등한 교린국으로 상대해 온 조선의 입장을 자극한 것이다.

조선이 일본 측 외교문서를 거부하자 ‘천황 친정’의 새 체제를 무시한 조선을 무력 정벌해야 한다는 정한론(征韓論)이 일본 내에서 고개를 들었다. 정한론의 배경에는 고대 일본이 조선을 지배하였다는 잘못된 역사 인식이 깔려 있었고, 다른 한편으로는 어차피 서양에 의해 점령당할 조선을 일본이 먼저 점령하는 것이 동양 평화를 위해 좋다는 터무니없는 발상이 담겨 있었다. 그러나 내면적으로는 조선침략정책을 추진하면서도 표면상으로는 종전의 관행대로 통상을 요구해 왔다. 1871년에는 하나부사 요시모토(花房義質) 등이 군함을 타고 부산에 와서 담판을 했다.

조선에서는 위정척사론자들이 왜양일체론(倭洋一體論)을 들어 개항을 반대하고 나섰다. 그 중심에는 대원군이 위치해 있었다. 이들의 반대 이유는 첫째, 무한생산이 가능한 서양의 공산품과 유한한 우리의 농업 생산물을 교역하면 경제적 파멸을 가져온다는 것, 둘째 일단 문호를 개방하면 일본을 비롯한 열강의 계속되는 침략을 막을 수 없게 된다는 논리였다.

일본에서는 서구에서 시찰을 마치고 돌아온 이와쿠라 사절단(岩倉使節團)의 정객들이 내부적으로 힘을 더 기른 후에 정한론을 추진해야 한다는 논리로 급진론자인 사이고 다카모리(西鄕隆盛)와 정치 다툼을 벌였다. 결국 사이고 다카모리가 물러나면서 정한론은 잠잠해졌다. 그러나 정한론은 1890년대에 대륙 침략을 위한 ‘탈아론(脫亞論)’과 ‘아시아연대주의’로 재부상한 것으로 미루어 이때 잠시 지연된 것에 불과했음을 알 수 있다.

민비세력의 ‘궁중 정변’과 대원군의 저무는 황혼

대원군의 하야를 주장한 최익현

신일본에서 사이고가 물러나고 정한론이 잠잠해질 무렵, 어린 나이에 즉위한 고종은 이제 성인으로 성장해 있었다. 그리고 그 옆에는 척화-쇄국보다는 개혁-개방을 해야 한다는 생각을 가진 민비(閔妃)와 민씨 외척이 있었다. 대원군과의 보혁 갈등과 권력 암투가 진행되고 있었다. 1876년 민비세력은 극우 노선의 척사론자로 대원군의 급진개혁에 반대해 온 최익현에게 접근해 대원군을 축출할 것을 부추겼다. 최익현은 스승인 이항로가 대원군을 지지했기 때문에 비판을 자제했었는데 이항로가 죽은 후에는 경복궁 중건 중지와 서원철폐 반대 상소를 올린 바 있다.

최익현은 대원군의 내정개혁을 비판하면서 고종이 성인이 되었으니 더 이상 아버지가 섭정할 필요가 없으며 조정 업무에 관여하는 것은 부당하다는 상소를 올렸다. 대원군 지원세력의 반발이 거셌지만 민비와 일가의 의도되고 준비된 궁중 거사를 저지할 수는 없었다. 고종은 최익현의 상소를 옹호하고 1873년(고종 10) 창덕궁의 대원군 전용문을 사전 통보 없이 폐쇄했다. 살아 있는 대원군이 실각한 것이다.

그러나 물러난 대원군의 권력에 대한 집념은 멈추지 않았다. 권력 복귀를 시도했다. 개혁세력이 정국의 전면에 나섰으나 국론은 분열되고 열강의 세력경쟁을 몰고 왔다. 대원군은 이러한 내우외환(內憂外患)의 상황을 이용해 1881년 자신의 서자(庶子) 재선을 국왕으로 추대하려는 고종 폐립 사건에 관여했다. 이듬해에는 임오군란의 수습을 위해 정권을 다시 잡았으나 한 달 만에 임오군란의 배후 조종자로 지목되어 4년여를 청국에서 유폐 생활을 해야 했다. 이어 1887년에는 큰아들을 국왕으로 옹립하려다 실패했다.

1894년에는 일본의 간계에 이용당해 민비시해사건(을미사변·乙未事變)에 연루되는 정치적 오류를 범했다. 을미사변을 주도한 주한일본공사관의 공사 미우라와 서기관 스기무라는 대원군을 이 사건의 배후자로 주목받게 만들어 일본의 책임을 최소화시키려고 계획했다. 그래서 철저하게 대원군과 민비의 권력대립 구도를 부각시키고 대원군에게 접근해서는 손자 이준용의 신변도 보장할 수 없다고 위협해 대원군의 협조를 얻어냈던 것으로 보인다. 어쨌든 을미사변에의 연루는 대원군의 정치적 이미지에 돌이킬 수 없는 커다란 상처를 준 것은 분명하다.

대원군을 어떻게 평가할 것인가?

을미사변 후 러시아 공관으로 피신했다가(아관파천·俄館播遷) 1년 후 복귀한 고종은 1897년 국호를 대한제국(大韓帝國)으로 하고 황제에 올라 자주국가임을 내외에 선포했다. 민비를 명성황후(明成皇后)로 추봉하고 국장을 성대하게 치렀다. 1898년(광무 2) 대부인 민씨(고종의 생모)가 세상을 떠나고 대원군은 일흔아홉의 나이로 생을 마감했다.

대원군에게는 여러 평가가 뒤따른다. 먼저 안동김씨의 견고한 외척세력을 타도하고 ‘살아 있는 대원군’이 된 정치적 달인의 이미지이다. 부패하고 타락한 조선사회를 강력한 개혁정책으로 쇄신했던 개혁가의 이미지도 있다. 미국인 헐버트(H.B.Hulbert)는 《한국견문기》라는 저서에 “그는 목표가 정해지면 어떤 난관에 부딪혀도 굴하지 않고 목표 달성을 위해 돌진하는 불굴의 의지를 보였다. 실로 그는 조선 정계의 마지막 실력자라고 할 수 있다”고 대원군과의 만남을 기록했다.

주한미국공사 허드(Augustine Heard)는 그의 보고서에서 “왕비 민씨가 우두머리인 민씨 척족은 왕궁 내의 거의 모든 권세와 부귀 있는 자리를 독차지하여 미움을 사고 있다. 만약 실력 있는 지도자가 출현한다면 혁명을 바라는 사람들이 이 인물 주위에 결집할 것이다. 현재로선 강력한 의지와 정신력의 소유자인 흥선대원군 말고는 그런 역할을 담당할 인물이 없는 것 같다”고 당시의 대원군을 평가하고 있다.

그러나 대원군의 개혁정치에는 부정적인 평가도 뒤따른다. 서원철폐 등의 정책에 반발했던 유생들이 남긴 부정적인 기록과 대대적으로 탄압받았던 천주교인들이 남긴 평가 때문이기도 하지만 문제는 대원군의 개혁이 조선왕정을 되살리기 위한 복고적 개혁에 초점이 맞추어져 있다는 것이다. 무리한 경복궁 중건에다가 서원에 딸린 땅과 노비를 몰수함으로써 왕실 재정을 늘렸으나 사대부들의 반발을 초래했다. 지나친 권력 편집 성향과 더불어 전제왕정 복고에 그의 정치력을 집중했다는 것은 그의 정치적 한계로 지적될 수 있다.

대외정책의 오판은 더욱더 부정적인 평가를 받을 수밖에 없다. 이 시기 조선이 당면한 역사적 과제는 척화와 왕정복고가 아니라 개방을 통한 부국강병(富國强兵)의 근대화를 실현시켜 나가는 일이었다. 대원군은 시대의 흐름을 외면했다. 화이적 명분론(華夷的名分論)에 입각한 위정척사론의 배타적 이데올로기에 얽매어 쇄국정책을 고수함으로써 내우외환의 위기를 심화시킨 것이다.

1910년 일본의 강제합병에 저항하면서 《조선일보》 편집 고문을 역임했던 역사학자 문일평(文一平)은 그가 남긴 《조선인과 국제안(國際眼)》에서 조선이 국가적으로 실패한 원인으로 민기(民氣)의 위미(萎靡)와 지도자의 ‘국제적 문맹’을 지적하며 그 대표적 인물로서 대원군을 꼽았다. 망국(亡國)의 역사를 돌이켜 보면서 대원군의 외교 실패를 반면교사로 삼아 오늘날 우리의 국론은 지나치게 분열되어 있는 것은 아닌지, 급속히 변화하는 한반도 주변정세 변화에 슬기롭게 대처하고 있는지를 유비무환(有備無患)의 자세로 돌아보아야 하겠다.

[출처] : 장철균 전 스위스 대사 , 서희외교포럼 대표 <인물로 본 한국외교사 > / 월간조선

17. 박규수(朴珪壽) - 조선의 개국을 선도한 근대화의 선구자

개화파의 鼻祖 박규수. 그는 연암 박지원의 손자이다

구한말, 박규수(朴珪壽·1807~ 1877)는 서구 열강들이 동아시아로 진출하던 19세기 서세동점(西勢東漸)의 시기에 몰락해 가는 청국(淸國)을 목격하면서, 서양 문물을 도입해 부국강병(富國强兵)을 도모해야 한다고 생각하고 조선의 개혁과 개방을 주장했다. 오늘날의 관점에서 보면 그의 주장은 ‘조선의 근대화(近代化)’를 의미한다.

우리 역사는 이러한 박규수를 역관(譯官) 오경석(吳慶錫)과 한의(韓醫) 유홍기(劉鴻基) 등과 함께 ‘개화파(開化派)의 비조(鼻祖)’라고 기술하고 있다. 그러나 오경석과 유홍기는 중인(中人) 신분으로 그 역할에 한계가 있었고, 사실상 조선의 개방과 근대화를 선도한 사람은 박규수였다.

그는 흥선대원군 섭정(攝政)하에서 국내적으로는 경복궁 재건의 총책임을 맡는 등 대원군으로부터도 능력을 인정받아 조선 유학의 최고 영예인 대제학(大提學)에 올랐고, 이후 우의정까지 지냈다. 그러나 그는 대외관계에 있어서는 대원군의 쇄국정책과 입장을 달리했으며, 위정척사론(衛正斥邪論)을 비판하고 조선의 문호개방을 주장했다. 그리고 영민한 양반 자제들을 교육시켜 개혁세력을 형성하기도 했다.

금년은 광복 70년, 한국은 여전히 분단된 채 중국의 부상과 일본의 재무장으로 주변정세가 급격히 변화하고 있다. 이러한 맥락에서 구한말 시대적 대전환기에 조선의 근대화를 선도한 개방론자 박규수를 중심으로 그의 사상과 대외정책을 살펴보고 그의 근대화 노력이 왜 주목받지 못했으며, 왜 조선은 망국(亡國)의 길을 걷게 되었는가를 추적해 역사의 교훈으로 삼아볼 필요가 있다.

쇄국을 비판하고 개방을 선도한 근대화의 선각자

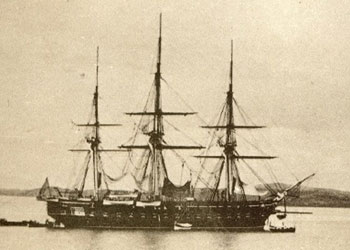

1866년 대동강에 모습을 드러낸 제너럴셔먼호. 당시 평안도 관찰사였던 박규수는 火攻으로 셔먼호 사건을 수습했다. 개방주의자였지만 무력에 의한 개국통상은 단호히 반대하는 입장이었다. 사진=한미우호협회

박규수는 실학의 거두 연암(燕巖) 박지원(朴趾源)의 손자이다. 청렴했던 가풍 탓에 가세가 빈한해 어려서는 아버지에게서 글을 배웠다. 영특했던 그는 15세의 어린 나이에도 명망 높은 성리학자들과 망년지교(忘年之交)를 나눌 만큼 학문적으로 성장했다. 18세 무렵에는 당대 최고의 명필이자 화가이며 지식인이었던 김정희(金正喜)와 북학(北學)의 거목 박제가(朴齊家)에게 수강하면서 학문을 쌓아나갔다.

20세 무렵 박규수는 이미 그의 문명(文名)을 널리 떨쳤고 효명세자(孝明世子)에게 학문을 지도할 정도로 성장했다. 그러나 세자가 졸지에 세상을 떠나고 연이어 부모와도 사별하면서 그는 20년간 칩거(蟄居)하며 학문에만 전념하게 된다. 그래서 1848년(헌종 14) 매우 늦은 나이인 42세에 문과 증광시(增廣試)의 병과(丙科)에 급제해 처음 관직에 나갔다.

1860년에는 연행사절(燕行使節)의 부사(副使)로 청국에 다녀오면서 동북아 정세의 흐름을 접했고, 얼마 후 그는 다시 청국에 가서 아편전쟁 이후 몰락하는 청국과 격변하는 국제 정세를 목격할 수 있었다. 1862년에는 진주민란 수습을 위한 안핵사(按覈使)가 돼 민란의 진상을 조사하면서 국내의 현실도 직시할 수 있었다.

1863년 고종(高宗)이 즉위하자 도승지가 된 후, 병조참판을 거쳐 사헌부 대사헌, 이조참판을 두루 거쳤고, 흥선대원군이 착수한 경복궁 중건 작업 실무를 총괄했으며, 이어 한성부 판윤(정2품)을 거쳐 공조판서로, 그 뒤 예조판서, 사간원 대사간을 거쳐 돈녕부지사(敦寧府知事)로 승승장구했다.

1866년(고종 3) 평안도 관찰사 재임시에는 미국의 무장(武裝)상선 제너럴셔먼(General Sherman)호 사건이 발생하였는데 이를 화공(火攻)으로 수습했다. 1869년 한성판윤에 임명되었고, 이어 형조판서에 제수되었다. 1872년 진하사(進賀使)의 정사(正使)로서 청국을 사행, 귀국 후 우의정이 되었다. 이 무렵 흥선대원군에게 개국의 필요성을 여러 차례 역설하였으나 뜻대로 실현되지 않자 1874년 사직하였다.

그는 북촌 자택의 사랑방에서 젊은 양반 자제들에게 주변정세의 변화와 근대화 필요성을 교육시켜 개혁세력을 육성하기도 하였다. 1876년(고종 13) 한직(閑職)인 수원유수(水原留守)로 있다가 이듬해 사망했는데 그의 나이 71세였다.

박규수 근대화론의 모체는 박지원과 박제가의 北學

박규수의 실학적 학풍과 근대화론은 조부인 박지원과 박제가로부터 지대한 영향을 받았다. 박지원은 1780년(정조 4) 청 황제의 여름 별궁이 있는 열하(熱河)를 다녀온 후 청국의 발달된 사회, 신문물 등 실학사상을 담은 《열하일기(熱河日記)》를 저술했다.

그의 실학은 도학(道學)의 입장과는 반대로 도덕보다 실용(實用)을 앞세워야 한다는 ‘이용후생(利用厚生)’을 강조했다. 그는 학문이 실생활에 유용하게 쓰이지 못한다면 그 학문은 죽은 학문이라 하여 학문의 목적을 이용후생과 유민익국(裕民益國)이라 하였다. 유민익국의 요체는 생산력의 발전이라고 인식하고, 북(北), 즉 청에서 선진 기술을 배울 것을 주장했다. 또한 상업과 무역을 적극 장려하고 무역항을 개설해야 한다는 중상주의(重商主義)와 화폐의 사용을 주장하였다.

그는 자신의 주장이 당시 보수 사대부들에게 혹독한 비난을 받게 되자 그들과 결별하고 북학파(北學派)를 세웠다. 박지원의 북학은 ‘옛것을 본받되 변화를 알고 새롭게 지어내라’는 법고창신(法古創新)의 정신으로 대변된다. 그는 자신이 양반의 가문에서 태어났음에도 불구하고 양반들이 허울 좋은 이름만 내세우는 것을 미워하여 《양반전(兩班傳)》 등의 소설을 통해 당시의 시대상황을 생생하게 풍자하였다. 같은 맥락에서 《허생전(許生傳)》도 지었다.

박지원의 제자 박제가는 박지원의 북학을 더욱 발전시켰다. 박지원의 가르침 외에도 다양한 분야의 저서를 연구했다. 1778년(정조 2)에는 사은사 채제공(蔡濟恭)의 수행원으로 청국에 다녀와서 도구의 개량과 사회·정치 제도의 개혁에 관한 내용인 《북학의(北學議)》를 저술했다. 실사구시(實事求是)의 사상을 토대로 정치·사회 제도의 전반적인 모순점을 지적하여 서정(庶政)의 개혁 방안을 제시하기도 했다.

그는 스승 박지원과 같이 토지경제와 중농(重農)주의를 비판하고, 청국의 문물을 받아들일 것과 무역항을 열어 통상을 확대하자고 제안했다. 또한 그는 이용후생과 실사구시의 맥락에서 생산력을 증대하고 화폐경제를 발달시킬 수 있는 국가경제 체제를 역설했다. 그러나 그의 견해도 조정의 중신들에 의해 당치않은 소리라는 비판을 받아야 했다.

박규수는 효명세자의 급서와 부모와의 사별로 20년간 칩거하면서 이러한 박지원과 박제가의 사상을 이어받아 이용후생의 실학과 통상 개방에 대한 이해를 높였다. 이후 두 차례에 걸친 청국 여행을 통하여 국제 정세를 살핀 후, 북학보다 서양의 ‘서학(西學)’을 과감하게 수용하자는 ‘근대화론’을 개진하게 된다.

구한말 은둔 조선의 쇄국론과 개방론

박규수의 자주적인 개화사상을 모은 《환재집》.

박규수가 살았던 19세기 중엽은 서구 열강들이 각기 해외에서 식민지 쟁탈전을 벌이던 제국주의(帝國主義) 시대였다. 이러한 시대적 조류에서 청국은 영국과의 아편전쟁(1840~1842)에서 패배하여 굴욕적인 남경조약(南京條約)을 체결하면서 5개 항구를 개항하고, 영국에 치외법권(治外法權)까지 인정하기에 이르렀다.

이러한 시대적 대전환기에 조선은 변화의 소용돌이 밖에 있는 ‘은둔의 나라’였다. 조선은 위정척사론에 의거해 쇄국정책을 폈다. 처음에는 천주교 등 이질적인 서구 종교와 서양 문화를 배격하는 것이었다. 이항로(李恒老)와 기정진(奇正鎭) 등이 주도했고, 최익현(崔益鉉)이 계승했다. 척사(斥邪)운동은 1860년대로 접어들어 서양과의 교역을 반대하는 운동으로 전개되고 서양의 무력시위에 무력으로 대항하는 척화주전론(斥和主戰論)으로 발전하면서 대원군의 쇄국정책을 강력하게 뒷받침했다.

메이지 유신(明治維新)을 통해 서구식 체제를 수용한 신(新)일본은 근대화를 재촉해 나가면서 청국과는 다른 길을 걸었다. 조선은 신일본의 문호개방 요구에 대해서도 사대교린(事大交隣) 체제에 안주하여 왜양일체론(倭洋一體論)과 개항(開港)불가론을 내세우면서 척사론을 견지했다. 그들은 무한히 생산할 수 있는 서양의 공업 생산품과 유한한 우리의 농업 생산물을 교역하면 경제적 파멸을 가져온다는 것과 일단 문호를 개방하면 일본을 비롯한 열강의 계속되는 침략을 막을 수 없게 된다는 논지를 폈다.

박지원과 박제가의 실학사상을 계승하고 서양 사정에도 밝은 박규수는 문호개방을 통해 신문물의 도입을 주장했다. 주자학적 명분론에 입각한 최익현, 김평묵 등의 척화론(斥和論)을 공리공담(空理空談)으로 규정하고, 이용후생에 입각해 개항을 하고 서구의 선진 문물을 받아들여 부국강병을 도모해야 한다고 주장했다. 그러나 이러한 박규수의 주장은 대원군과 척사세력에게 비판을 받아야 했다.

여기서 밝혀 두어야 할 사실은 박규수의 개국 주장은 무력을 앞세운 서양의 ‘함포외교’에 굴복해 타율적으로 개국하는 것이 아니라 그들이 통상 요청을 하면 여기에 응하자는 것이다. 서양이 무력을 사용하면 무력으로 대항하지 않을 수 없지만, 그들이 개항을 요청하면 이들과 협상을 통해 자주적으로 개방하자는 것이다. 그러나 그의 개국론은 척사론자들에 의해 외세(外勢)에 굴복하는 것처럼 곡해되어 비판의 대상이 되고 말았다.

효명세자와 고종의 학문적 스승이자 정치적 멘토

개방정책을 펼쳤던 고종. 박규수는 효명세자(익종)와 고종의 학문적 스승이자 정치적 멘토 역할을 했다

박규수가 후일 익종(翼宗)으로 추존되는 효명세자뿐만 아니라 훗날 개방정책을 펼치는 고종의 학문적 스승이자 ‘정치적 멘토’로 그들과 특별한 관계에 있었다는 사실은 주목을 요한다. 박규수의 근대화 사상이 이들에게 영향을 미쳤을 가능성 때문이다.

청년기 때의 박규수는 이미 문명을 널리 알렸고 그의 나이 18세 때부터는 2년 연하인 효명세자와 친분을 나누며 개혁을 논했고, 순조(純祖)가 효명세자에게 대리청정(代理聽政)을 시켰을 때 박규수는 20세의 나이로 세자에게 《주역(周易)》을 강의하였다. 효명세자는 ‘박규수의 학문은 누구도 따를 수 없으리만큼 출중하다’며 높이 평가하였고, 박규수의 자택으로 학가(鶴駕)를 타고 왕림하리만큼 가까웠다고 한다.

효명세자는 대리청정 중에 안동 김씨의 세도문벌들을 배제하고, 비주류의 현재(賢才)를 등용하는 등 국정쇄신을 통해 개혁군주로서의 면모를 보였다. 박규수는 이런 효명세자의 개혁 가능성에 큰 기대를 걸고 있었는데 그는 단명했다. 세자가 21세의 나이로 세상을 떠나고 연이어 부모와도 차례로 사별하자 그는 20년간의 긴 칩거에 들어갔다. 이때 그는 할아버지 박지원의 저작들을 거듭 읽어 북학사상을 정교화하고, 후일 홍문관 대제학에 오를 정도의 학문적 깊이를 쌓았다.

그래서 그는 1848년 헌종(憲宗) 14년, 42세의 나이에 비로소 과거에 급제해 처음 관직에 나갔는데 박규수를 접한 헌종은 ‘일찍이 부왕의 사랑을 받던 너를 내가 너무 늦게 알아보았다. 앞으로 크게 쓸 것이니 진력하라’고 했을 정도로 신뢰를 보냈다고 한다.

1863년 고종이 즉위하자 박규수는 승정원 도승지에 임명돼 고종을 측근에서 보좌하게 됐다. 막 즉위한 고종은 익종의 양자로 입적돼 보위에 오를 수 있었는데, 효명세자(익종)의 정비이자 고종의 양어머니가 된 조대비(趙大妃)가 대원군에게 남편의 생전 절친했던 박규수를 적극 천거한 것이다. 박규수는 고종이 즉위하면서부터 10년 동안 어린 고종의 학문 지도를 맡았으며, 대원군 실각 뒤 고종을 최측근에서 보필하는 원로대신으로 활약했다는 점에서 그가 고종의 정치적 스승이었음을 알 수 있다.

박규수와 고종의 이러한 관계는 1873년 고종이 친정(親政)을 시작하면서 대원군과는 달리 개방정책을 추진한 이유를 설명해 주는 단초가 될 수 있으며, 다른 한편으로 고종의 근대화 노력이 실패한 이유와 관련해 그가 전통적 전제군주이기 때문으로 개혁과 개방을 추진하는 것이 당초부터 어려울 수밖에 없었다는 부정적 평가에 대해 반론을 제기할 수 있는 근거가 될 수도 있다.

미국의 무장상선 제너널셔먼號 사건과 조선의 대응.

1863년(고종 1) 대원군이 섭정으로 집권하면서 가장 먼저 당면한 대외문제는 러시아의 남하였다. 대원군은 천주교와 손을 잡고 이이제이책(以夷制夷策)으로 러시아를 막아보려 했다. 하지만 혼선이 빚어졌고 천주교도를 대대적으로 박해했다. 1866년(고종 3) 병인사옥(丙寅邪獄)이다. 이때 박규수는 평안도 관찰사였다. 이러한 상황에서 미국의 상선 제너럴셔먼호가 조선의 평양 경내에까지 들어와 통상을 요구하면서 천주교도의 살해 이유를 물었다. 이 선박에는 영국인 선교사이며 통역인 토머스(R.J. Thomas) 목사를 비롯하여 청국 사람이 승선하고 있었고, 상품뿐만 아니라 무기까지 적재하고 있었다.

무장상선 셔먼호가 밀물을 타고 강을 거슬러 올라오자 관찰사 박규수는 조선이 국법(國法)으로 교역이나 기독교를 모두 금지하고 있음을 알리고 셔먼호에 빨리 퇴거할 것을 요구했다. 그러나 이 와중에 조수가 밀려나가면서 대동강 수위가 내려가자 셔먼호는 모래톱에 좌초되어 움직이지 못하게 되었다. 셔먼호 선원들은 당황하여 무기로 위협하면서 식량을 약탈하기 시작했다. 박규수는 개방론자이고 특히 미국에 대해서는 호의적이었으나, 셔먼호가 무력을 사용하기 시작한 상황에서는 다른 방법을 찾을 수 없었다.

박규수는 어촌에서 징발한 선박 여러 척에 기름 먹인 섶을 가득 실어 셔먼호 옆으로 밀착시킨 후 궁수들이 불화살을 날려 선박에 불을 붙이는 화공법을 이용했다. 토머스 목사를 비롯한 선원은 셔먼호에 불이 붙자 현장에서 다급히 도망치려 하였으나 성난 군중은 이들을 모조리 살해하였다. 대원군과 조정은 양이(洋夷)를 물리친 박규수를 높이 평가하고 전승을 자축했다. 미국에 문호개방을 주장해 온 박규수는 그의 입장과는 달리 척사의 편에 설 수밖에 없었고 역설적으로 척사론은 더욱 힘을 받는 결과가 되고 말았다.

박규수는 제너널셔먼호가 조선에서는 소유해 본 적이 없는 서양의 첨단 증기선이라는 사실을 위원(魏源)의 《해국도지(海國圖誌)》를 통해 이미 알고 있었다. 그는 가라앉은 셔먼호의 선체와 엔진을 끌어올려 한양으로 보내면서 《해국도지》의 설명대로 실험해 보도록 대원군에게 건의했다. 그러나 대원군과 조정은 척화만 고취시킬 뿐, 증기선에는 별 관심을 보이지 않았다.

朝·美 전쟁(신미양요)과 미국에 대한 조선의 인식.

셔먼호의 생존자는 없었으나 이 사건은 외부에 알려졌다. 병인사옥에서 살아남아 탈출한 프랑스 신부 리델이 청국으로 돌아가 이를 알렸기 때문이다. 미국은 조선에 배상을 요구하는 한편, 아시아함대에 셔먼호의 잔해 탐색을 지시했다. 이에 슈펠트(R.W.Shufeldt) 제독이 전함을 이끌고 셔먼호의 잔해 탐색을 위해 조선에 들어와 문제를 제기했으나 아무런 반응이 없자 셔먼호 문제를 힐책하는 서한만 전달하고 돌아갔다.

그런 중 1871년 미국의 군함 5척이 아산만 앞바다에 다시 나타났다. 함대의 규모로 보아 일본에서와 같이 무력시위로 조선을 개항시키려 나선 것이다. 조선 조정은 “미국은 역사는 짧고 문화는 미개한 상태에 놓여 있으며, 이런 미국이나 미국인들과 강화하게 된다면 정학(正學)은 장차 침몰할 것이며, 마침내 조선과 조선인은 멸망하고야 말 것이기 때문에 미국과의 강화는 용납될 수 없으며, 설사 청국이 그것을 종용하여도 결코 받아들일 수 없다”고 결정했다〈고종실록〉.

이때 박규수는 “미국은 지구상의 여러 나라 중에서 가장 공평하다고 일컬어지고, 난리의 배제와 분쟁의 해결을 잘하며, 또 6주(洲)에서 가장 부유하고 영토를 확장하려는 욕심이 없다고 하니, 저쪽에서는 비록 말이 없더라도 우리는 마땅히 먼저 수교 맺기를 힘써 굳은 맹약을 체결하면 고립되는 우환은 거의 면할 것이다”고 미국에 대한 자신의 의견을 개진하고 있어 당시 조선의 국제 정치에 대한 이해의 정도와 비교해 많은 차이가 있음을 알 수 있다.

또한 박규수는 “저쪽이 호의로써 오면 우리도 호의로써 응하고, 저쪽이 예(禮)로써 오면 나도 예로써 접대할 것이니, 곧 인정이 진실로 그런 것이며 나라의 통례이다”라고 외교의 원칙을 밝혔다. 미국의 정식 요청이 있으면 여기에 응하지만 셔먼호의 경우처럼 무력에 호소하는 무법 행위에 대해서는 단호히 격퇴해야 한다는 자주 개국론을 개진한 것이다. 그러나 역시 받아들여지지 않았다.

미 함대가 손돌목을 거쳐 광성진에 이르자 무력 충돌이 발생했다(신미양요·辛未洋擾). 척사론은 더욱 강화되고 대원군은 서울 등지에 척화비(斥和碑)를 세워 양이와의 전쟁을 강조하면서 강화를 주장하는 자는 ‘매국(賣國)’으로 다스릴 것을 다짐하였다. 미 함대는 다시 통상을 요구하다가 수도 점령 없이는 조선 정부의 굴복이 불가능하다는 것을 알고 스스로 강화도를 떠나버렸다. 그러나 〈고종실록〉은 이 전투를 대승(大勝)이라 기록하고 있다.

新일본의 외교문서와 書契問題.

1854년 미국의 흑선 무력시위에 굴복해 개국한 일본은 종래의 도쿠가와(德川) 막부 체제를 청산하고, 1866년 메이지 유신을 단행해 근대천황제 국가를 출범시켰다. 1868년(고종 5) 신일본은 대마도주 소 요시아키라(宗義達)를 통해 조선에 정식으로 수교를 요청해 온 외교문서에 ‘황상(皇上)’ ‘칙령(勅令)’ ‘대일본(大日本)’ 등 이전과는 다른 표현을 사용했다. 일본과의 국서(國書) 교환은 교린(交隣)국 간의 서계문제(書契問題)로 조선 조정으로서는 이 외교문서를 용인할 수 없어 문서의 수리를 거부했다.

일본은 서구식 ‘국민국가(國民國家)’로 국가조직을 개편한 후, 그간 조선과의 관계에서 대마도주가 담당하여 왔던 교린업무를 중앙 정부의 외무성이 일괄 담당하게 되면서 1872년에는 일본 외무성이 ‘황조’의 표현을 그대로 사용한 외교문서를 조선에 보내왔다. 조선이 이 문서의 수리도 거부하자 양국 간 국교가 중단되는 상황이 벌어졌다. 척사론자들은 왜와 양은 일체임을 주장하고 그러한 일본과 강화하면 결국 조선은 멸망하게 될 것이라는 왜양일체론을 들고나왔다.

이때 박규수는 평안 관찰사를 마치고 형조판서가 됐는데 대외관계에 관한 각종 외교문서들은 대부분 그가 담당하고 있었다. 영어를 몰랐던 당시 조선 정부였기 때문에 그는 영어를 해석한 중국 문헌들에 기초하여 서양과의 외교문서를 작성했다. 온 조정이 충격 속에 격론을 벌이는 가운데 개방론 자 박규수는 다른 의견을 개진했다.

“직함(職銜)을 가서(加書)한 것은 저네들 자신 그 나라의 정령(政令)이 일신되어 그 인군의 우상(優賞)을 입은 것을 과시한 것뿐이다. 소위 관작(官爵)이 승진했다는 것인데, 이것이 우리에게 무슨 상관인가? 종래의 격식과 다르다고 하여 이를 힐책하며 받지 않는데, 이것이 일개 통역관의 견해라면 괴이할 것이 없겠지만, 하필 조정 스스로 이를 교계(較計)하려 하는가? 가히 일소에 부칠 일이다”라며 그냥 형식적인 것이니 서계의 문구에 구애되지 말자고 하였다. 그러나 박규수의 주장은 최익현 등 위정척사론자들의 완강한 저항을 받아 묵살되고, 쇄국의 벽은 더욱 높아지게 되었다.

대원군의 실각과 운요호 사건.

일본과의 서계문제로 조일관계가 긴장되던 그 무렵 대원군이 실각했다. 1873년, 10년간의 섭정이 끝나고 고종의 친정시대가 열렸다. 대원군의 실각에 앞장선 사람은 역설적으로 척사세력의 거두 최익현이었다. 그는 대원군의 실각에 앞장서 공을 세웠으나 고종은 그의 척사론과는 달리 박규수의 개방론을 선호하고 있었다. 민비(閔妃)의 의견도 있었겠으나, 어릴 적 박규수에게서 받은 교육이 적지 않게 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 고종은 박규수 등 진보·개혁세력을 정국의 전면에 내세웠다.

조선에서 권력 변화가 진행되는 와중에 1875년 일본이 군함 5척을 이끌고 부산에서 강화도 앞바다로 올라와 무력시위를 벌이면서 국서를 거부한 조선에 개국 통상을 요구했다. 미국의 포함외교를 모방한 것인데, 강화도 물길을 따라 초지진 포대까지 거슬러 올라왔다. 이에 강화도 수비군이 포를 쏘아 위협하자, 그들도 맞서 포를 쏘면서 무력시위를 계속했다. 1875년 운요호(雲揚號) 사건이다.

당시 조선 조정에서는 개국문제를 둘러싸고 수구세력과 개혁세력 간에 갈등양상이 벌어지고 있었다. 김병학(金炳學), 홍순목(洪淳穆) 등 원로대신들은 척사론을 견지해 일본의 요구를 거절해야 한다고 주장했고, 민비와 민규호(閔奎鎬) 등은 개국론을 지지했다. 막후에서는 대원군과 척사론자들의 저항이 끊임없었다. 고종과 민비, 그리고 박규수 등이 일본에 문호를 개방할 조짐을 보이자 척사세력은 더욱 완고하게 저항하면서 국론은 다시 분열됐다.

박규수는 대원군을 다시 찾아가 ‘만약 저들(일본)이 포를 한 번 발사하기에 이르면 이후 받으려 해도 이미 때늦어 나라를 욕되게 할 것’이라며 재차 설득했으나 실패했다. 운요호 사건 직전 어전회의(御前會議)가 열렸을 때도 박규수는 일본의 인호(隣好)를 거부하면 반드시 한을 품어 불화를 낳을 단서가 될 것이므로 심사숙고해야 한다는 의견을 개진한 바 있다. 상대가 대화로 개국을 논의하자고 하면 이를 받아들여 협상에 응하자는 개방론을 다시 주장한 것이다.

고종의 개방정책과 강화도조약

조선과 일본은 1876년 강화도조약을 체결했다. 근대 국제법을 토대로 맺은 최초의 조약이었지만, 사실상 일본에 의한 강압적, 불평등조약이었다. 조약 체결 당시의 모습을 그린 그림.

고종은 개방에 적극적인 생각을 갖고 있었고 일본과의 협상을 지지하는 입장을 보였다. 조정은 정사(正使)로 대관(大官) 판중추부사(判中樞府事) 신헌(申櫶)을, 부관에 도총부(都摠府) 윤자승(尹滋承)을 내세워 일본과의 회담에 임했다. 고종은 박규수와 친근하고 병인양요(丙寅洋擾) 등의 위기 시에 외교활동에서 탁월한 역량을 보여준 역관 오경석을 발탁하여 문정관(問情官)에 임명해 개국 협상을 지원했다.

오경석은 조선의 힘으로는 군함 5척을 끌고 온 일본과 무력으로 대결해 승산이 없을 것으로 판단하고 이를 박규수와 협의했다. 박규수는 “일본이 수호를 운운하면서 병선을 이끌고 온 것은 이해하기 어렵다. 그러나 수호의 사신이라 하니 우리가 먼저 선공해서는 안 된다. 그러나 만일 의외의 일이 있을 것 같으면 무력을 행사하지 않을 수 없다”는 입장을 밝혔다. 그들은 현 국제 정세로 보아 조만간 개국은 불가피하므로 승산 없는 일본과의 전쟁은 피하되 협상을 통해 최대한 자주성을 확보하면서 개국하자는 데 의견을 모았다.

척사세력과 대원군의 반대에도 불구하고 협상단은 고종의 후원하에 이듬해 1876년 2월 조일수호조규(朝日修好條規)를 체결했다. 병자수호조약(丙子修好條約)이라고도 하고, 강화도조약(江華島條約)이라고도 한다. 이 조약으로 조선은 쇄국정책을 버리고, 일본에 부산, 인천, 원산의 세 항구를 개항하게 되었다. 이 강화도조약은 근대 국제법적 토대 위에서 체결한 조선 최초의 외국과의 협정이었다. 그러나 이 조약은 일본 화폐의 유통권, 개항장 내 모든 일본인에 대한 치외법권 인정, 일본 상품의 무관세 무역 등 일본의 권리는 규정하고, 조선의 권리나 일본의 의무는 언급되지 않은 소위 ‘불평등조약(不平等條約)’이었다. 일본이 서구열강과 체결한 불평등조약을 조선에 적용한 것이다.

그러나 조선이 일본의 주장을 모두 받아들인 것은 아니었다. 최근 일본 외무성 기록을 연구한 바에 의하면, 협상 시 조선 측은 일본이 요구한 13개 조항 중 최혜국(最惠國) 조관을 거부했고, 나머지 12개 조 중 9개 조에 대한 수정을 요구해 관철시킨 것으로 조사되었다. 우리 측 《일성록(日省錄)》에 의하면, “조약 체결의 전 과정은 국왕이 조정회의를 통해 능동적으로 움직였다”고 전하고 있는데, 고종은 원로대신 박규수의 의견을 존중했을 것으로 추론된다.

불평등조약이기는 하지만, 박규수의 생각대로 준비가 없는 조선이 일본과 전쟁으로 치달아 더 큰 굴욕을 받지 않는 방향으로 사태가 수습되었다고 볼 수도 있다. 그러나 그는 다수의 척사론자에 의해 매국노로 규탄받고 모함에 시달리다가 결국 병석에 누웠다. 그의 문하생 중 한 사람인 김윤식(金允植)은 “공은 늘 길게 탄식하며, 윤기(倫紀)가 끊어져 나라도 장차 따라서 망하리니 가련한 우리 생민(生民)이 어찌하여 하늘로부터 저버려져야 하는가라고 하였다”고 전하고 있다.

東道西器의 모체는 박규수의 근대화론

박규수가 살았던 시기는 한국사적으로나 세계사적으로나 대격변기였다. 세계사적으로는 프랑스혁명 이후 부르주아가 정치권력을 장악하였고, 자본주의가 전파되어 가는 시기로 서구 열강들은 해외에서 식민지 쟁탈전을 벌이고 있었다. 19세기 중엽의 이러한 시대적 분위기 속에서, 동북아 역시 이러한 세계사적 흐름에 예외일 수 없었다.

서세동진(西勢東進)의 시대를 맞게 된 한·중·일 삼국은 기존의 질서와 가치가 위기에 직면하면서 어떤 형태로든 서구 문명을 수용하는 논리를 만들어냈다. 청국 중체서용론(中體西用論), 일본 화혼양재론(和魂洋才論), 조선 동도서기론(東道西器論)이 그것이다. 이들 논리의 공통점은 각기 자기 나라의 고유한 정신은 보존하되 서양의 발달된 과학기술은 받아들여 부국강병을 도모해 나간다는 ‘근대화론’이었다.

중체서용은 중(中)을, 화혼양재는 화(和)를 내세웠는데 유독 조선의 동도서기는 동아시아(東) 전체를 아우르는 동(東)을 내세웠다. 동도서기는 동양의 정신문화, 주로 유교적 가치관을 우위에 두고 산업·기술·과학·무기 등 물질적인 면에서는 서양문명의 기적(器 的)인 측면을 적극 수용하자는 논리라고 할 수 있는데, 이 논리는 조선사회의 주류인 위정척사론과 정면 대립하는 것이다.

당시 조선사회는 대내적으로는 전국 각지에서 민란이 일어나면서 통치 질서가 근본적으로 동요하고 있었고, 대외적으로는 서양 함대의 출현과 그들의 통상 요구가 시작되면서 내우외환(內憂外患)의 위기에 직면해 있었다. 이러한 상황에서 일부 지식인들이 서구 문명을 적극적으로 수용하여 개혁을 시도하려는 근대화 사상이 싹트게 된 것이다. 이들 지식인의 중심에 박규수가 있었고 근대화운동의 선도적 역할을 했던 것이다.

특히 박규수는 1861년과 72년 두 차례 북경에 가서 자본주의 열강의 무력에 굴복한 청의 현실을 목격하였고, 제너럴셔먼호 사건 등을 직접 겪으면서, 압도적으로 우세한 군사력을 지닌 열강에 대항하려면 문호개방을 통한 조선의 부국강병이 절실하다고 생각하였다. 할아버지 박지원과 ‘학문적 아버지’라고 할 수 있는 박제가의 북학을 근대 지향적 측면에서 내재적으로 계승해 ‘근대화’에 접목시켰다고 볼 수 있다. 이러한 그의 근대화론이 고종의 개국정책에 영향을 주었고 동도서기의 모체가 되었다고 볼 수 있다.

임오군란(壬午軍亂) 직후인 1882년 고종은 대원군이 세운 척화비를 모두 뽑아버리라는 명을 내리면서 윤음(綸音)을 공포하였다. “기계를 제조하는 데 조금이라도 서양의 방법을 따르면 사도(邪道)에 물든 것으로 보는데, 이 또한 전혀 이해하지 못한 탓이다. 그들의 교(敎)는 사악하므로 마땅히 음탕한 소리나 미색(美色)처럼 멀리해야 하지만, 그들의 기(器)는 이로워 이용후생에 도움이 되니 농기구·의약·병기·배·수레와 같은 것을 제조하는 데 무엇을 꺼려 받아들이지 않겠는가? 그들의 교는 배척하고, 기는 본받는 것을 병행하여도 이치에 어긋나지 않는다”(〈고종실록〉)고 하여 동도서기론을 뒷받침하였다.

사랑방 문하생과 근대화 개혁세력의 형성

서세동점의 전환기적 상황에서 조선의 개혁과 근대화의 필요성에 가장 먼저 눈뜬 사람은 역관 오경석이었다. 오경석은 1866년 병인양요와 제너럴셔먼호 사건을 겪은 뒤 조선의 위기가 더욱 급박해졌다고 판단했다. 오경석은 더 늦기 전에 자주적으로 개국을 실현하고 개혁정책을 실시해 근대국가를 건설해야 할 필요를 더욱 통감하였다.

그러나 중인 신분의 오경석으로서는 그 일을 감당할 수 없었다. 그래서 오경석은 박규수에게 도움을 요청했다. 오경석은 박제가를 가장 존경하여 그의 《북학의》를 교과서로 생각했기 때문에 박규수와는 이심전심(以心傳心)으로 뜻을 같이할 수 있었다. 그들은 조선의 정치현실을 타개하기 위해서는 장차 정치의 전면에 나설 젊은 양반 자제들을 교육해서 근본적인 개혁정치를 실시해 부강한 근대국가를 만들어 나가는 것이 지름길이라는 데 의견이 일치했다.

박규수는 1860년대 후반부터 서울 북촌 재동의 자택 사랑방에서 박영교(朴泳敎), 김윤식, 김옥균(金玉均), 박영효(朴泳孝), 박정양(朴定陽), 홍영식(洪英植), 윤치호(尹致昊), 유길준(兪吉濬), 서광범(徐光範), 서재필(徐載弼) 등 다수의 영민한 양반 자제들에게 신서(新書)와 《연암집》 등을 교재로 국제 정세의 변화와 근대화 교육을 시작했다.

1874년부터는 이들 개혁세력의 청년들을 중심으로 정치적 당파가 형성되었다. 박규수의 근대화론은 이들에 의해 더욱 발전되었는데 이들 차세대의 개혁정책 노선과 그 추진 방법에 있어서 차이를 보이면서 점진적 개혁과 급진 개혁 노선으로 분화하게 된다. 점진적 개혁은 박규수에게서 비롯된 동도서기를 근간으로 그 핵심은 유교적 윤리질서와 전통적 정치·사회 제도는 견지하면서 서양의 군사, 기술 등만을 수용하려는 것이다. 환언하면 기존의 전제 왕정은 유지하면서 소위 ‘서학’을 수용해 점진적으로 부국강병을 도모하자는 온건적 입장이었다.

이에 반해 김옥균·박영효·유길준 등에 의해 발전된 급진적 개혁 노선은 서양의 문물과 제도를 전면적으로 수용하는 ‘개화’를 통해 인류 문명이 더 높은 단계에 이른다고 보았다. 이에 대외적으로 청국과의 종속관계를 청산하려고, 대내적으로 조선왕조의 전제주의 정치 체제를 근대적 국가로 바꾸려 하였다.

온건적 입장은 이후 갑오개혁(甲午改革), 그리고 대한제국 시기의 광무개혁(光武改革)을 주도한 동도서기론으로 이어졌고, 급진 노선은 1884년의 갑신정변(甲申政變), 그리고 대한제국 시기 독립협회의 개혁사상으로 이어졌다.

후쿠자와 유키치에 영향받은 甲申政變

일본 개화 지식인이었던 후쿠자와 유키치. 갑신정변은 그의 영향을 받아 일어났다

동도서기론은 근원적으로 박규수에 의해 전개된 북학파의 이용후생과 부국강병을 모체로 하고 이를 통해 근대화와 국가 독립 유지를 목표로 한다는 점에서 기본적으로 급진적 개혁의 방향과 일치하지만, 개혁의 대상과 추진 방법에 있어서는 차이점을 보인다. 김옥균 등의 급진적 개혁 노선은 일본 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)의 영향을 받아 인류 문명이 미개(未開)·반개화(半開化)·문명개화(文明開化)의 세 단계로 발전한다고 보고 조선이 서양에 견주어 문명화가 덜 이루어진 상태에 있다고 파악했다.

이들은 구체제에 대한 전반적 혁신을 전제로 서양의 정치·경제·사회 제도뿐 아니라 서양의 사회윤리 내지 기독교까지도 전면적으로 수용하는, 즉 서구 문명을 조선에서 실현하는 것을 목표로 삼았다. 동도서기의 점진 개혁론이 전통적인 지배 체제의 유지를 기초로 했다면, 김옥균·박영효는 전제왕권의 제한을 통한 입헌군주제(立憲君主制)로의 정치개혁을 목표로 하였다. 이들은 민씨 외척정권을 타도하고 권력을 쟁취한 뒤 개혁을 추진하는 입장으로, 갑신정변을 주도했다.

박규수의 사랑방 문하생이면서도 점진적 개혁론자인 김윤식은 김옥균·박영효 등 급진론자들에 대해 “갑신정변의 역적들은 서양을 높이고 요순(堯舜)과 공맹(孔孟)을 폄하하며, 인륜 도덕을 야만이라 하여 그 도(道)를 바꾸려 하면서 매번 개화라 칭한다”고 비판했다. 동도서기의 점진적 개혁론을 ‘조선형’이라고 한다면 화혼양재의 급진적 개혁론은 ‘일본형’ 개혁론이라고 할 수 있는데 두 논리는 모두 조선의 근대화라는 점에서는 그 목표가 같지만 개혁을 위한 현실적 행동 노선에서는 큰 차이가 있음을 알 수 있다.

박규수와 후쿠자와의 근대화운동은 1860년대 비슷한 시기에 유사하게 전개되었다. 후쿠자와는 1860년대부터 네덜란드어(語) 어학교인 난학숙(蘭學塾)을 열고 개항과 개화를 주장하면서 메이지 유신의 이론적 토대를 제공하고 개화 청년 양성에 주력하여 1868년 도쿠가와 막부 지배를 종식시키고 메이지 정권을 세우는 데 결정적 영향을 미쳤다. 박규수의 사랑방 모임도 유사한 논리와 방식으로 이루어졌으나 일본이 메이지 유신을 성공시키고 근대화에 앞서가면서 박규수의 근대화운동은 그 빛을 잃게 되었다.

구한말 서세동점의 시기에 일본에 후쿠자와가 있었다면 조선에는 박규수가 있었던 것이다.

시대를 앞서간 근대화 선각자의 이루지 못한 꿈

박규수는 어릴 적 이미 지구가 둥글다는 사실을 배워 알고 있었다. 16세 때 도봉산 정상에서 하늘을 두고 읊은 시가 《금유시집(錦㽔詩集)》에 남아 있다.

세 개의 커다란 환약이 허공에 떠 있구나.

하나(A)는 스스로 빛나서 밝구나.

하나(B)는 덕성이 고요하여 그저 생명을 자라게 할 뿐이구나.

하나(C)는 컴컴하기가 거울과 같아서 빛을 빌려 비추어주네.

태양(A)·지구(B)·달(C)에 대한 천문학적 통찰을 시로써 정리한 것이다. 또 다른 문집인 《장암시집》에선 “아아! 큰 안목으로 볼 때, 지구를 만져보면 호두 속살 같을 거야”라고 했다. 그는 여러 문헌을 참고하여 세계지도인 〈혼평의(渾平義)〉와 해시계이자 천문도인 〈간평의(簡平義)〉를 직접 제작했다. 간평의의 종이 제작본은 현재 실학박물관에 보관되어 있다.

고전 읽는 방법을 엮은 《상고도회문의례(尙古圖會文義例)》를 지었고, 문인화와 수묵화를 그렸으며 그리고 경기도 지도인 〈동진방략(東津方略)〉과 평안도의 지도도 작성했다. 박규수는 실학자이자 문인이고 또한 과학자였던 것이다.

박규수는 성품도 개방적이었던 것 같다. 1871년 홍문관 제학 박규수는 향시(鄕試)에서 장원으로 뽑힌 당시 16세의 유길준과 대면하게 된다. 유길준은 유한준(兪漢雋)의 자손이었는데 박규수의 조부 박지원과 유길준의 5대조 유한준은 당대 쌍벽을 이루던 문우(文友)이자 절친한 사이였으나 박지원이 ‘글이 너무 기교에 치우쳤다’고 유한준을 혹평하자, 그는 연암에게 ‘오랑캐의 연호를 쓴 글(虜號之稿)을 쓴다’라며 서로 감정싸움이 오가다가 둘은 끝내 원수가 됐다고 《과정록(過庭錄)》이 전하고 있다.

박규수가 유길준에게 ‘너희 집과 우리 집이 지난날 사소한 문제로 불화했으나 이제부터 화목하게 지낼 수 있다면 구원(舊怨)을 우리가 풀어드리는 셈이 되지 않겠는가’ 하면서 친근하게 대하자 그의 인품에 감복해 유길준은 그때부터 박규수를 스승으로 예우하고 배우게 되었다고 한다.

박규수의 근대화론은 일제강점 병합과 함께 자취를 감추었다가 1970년대 들어 뒤늦게 다시 등장했다. 일제 식민사관(植民史觀)의 극복과 자주적 근대화의 발전 논리를 지향하는 학계의 연구 분위기가 당시 고조되기 시작한 산업 근대화 열기와 맞물려 박규수에 대한 연구에 동기를 부여했던 것으로 보인다.

구한말 ‘망국의 변’을 오늘날 돌아보면서, 위정척사의 완고함과 쇄국정책이 1870년대 조선을 망국으로 이끈 첫 번째 원인을 제공했다면, 박규수의 근대화론과 개방정책은 조선의 근대화와 부국강병의 첫 번째 기회를 제공했다고 생각한다.⊙

[출처] : 장철균 전 스위스 대사 , 서희외교포럼 대표 <인물로 본 한국외교사 > / 월간조선

18. 김홍집(金弘集) - 근대화 주도하다 비참한 최후 맞은 조선의 마지막 영의정

김홍집은 갑신정변, 임오군란, 동학혁명과 청일전쟁, 아관파천 등 역사의 격변기 속에서 네 번이나 총리대신 직을 맡아 조선의 근대화를 주도했던 개혁관료였다. 그러나 1896년 아관파천 직후 군중들에 의해 격살되는 비참한 최후를 맞았다

19세기 후반, 서구의 개방 압력에 시달리던 조선은 1873년 대원군이 물러나고 고종이 친정을 시작하면서 쇄국에서 개방으로 외교노선을 선회했다. 고종은 자신의 정치적 스승이나 다름없는 근대화론자 박규수(朴珪壽)를 중용하고 그의 사랑방 문하생들을 정국의 전면에 내세워 조선의 개혁, 개방을 추진해 나갔는데 그 중심에 김홍집(金弘集, 1842~1896)이 있었다.

당시 조선은 동아시아의 사대교린(事大交隣) 조공(朝貢)체제에서 벗어나지 못한 채 청국의 ‘속방화(屬邦化)’ 압력을 감내하면서, 1871년에는 미국과 충돌하는 신미양요(辛未洋擾)를 겪었고, 1876년(고종 13)에는 메이지유신(明治維新)으로 근대화에 앞서 성공한 일본과 불평등조약인 강화도조약을 맺게 되었다.

김홍집은 이러한 외세의 문호개방 압력과 내부로부터의 위정척사(衛正斥邪)운동으로 갈등이 극에 달하던 시기인 1880년 수신사(修信使) 일행으로 일본을 돌아보고 귀국해 개방의 필요성을 역설했다. 이후 미국, 영국 등과의 국교수립 협상 실무책임자로서 외교업무를 전담했다. 갑신정변(甲申政變), 임오군란(壬午軍亂), 동학혁명(東學革命)과 청일전쟁, 아관파천(俄館播遷) 등 역사의 격변기 속에서 네 번이나 총리대신 직을 맡아 조선의 근대화를 주도했던 개혁관료였지만, 1896년 아관파천 직후 군중들에 의해 격살되는 비참한 최후를 맞았다.

김홍집에 대해서는 친일 매국노라는 부정적인 평가가 지배적이다. 그가 일본에 이용당한 것은 분명하다. 그러나 쇄도하는 외세의 압력과 국내정치적 갈등 속에서 부단히 근대화를 위해 분투했던 것도 사실이다. 120년 전 조선의 망국과정을 돌아보면서 그 시대를 대표하는 근대화론자로 개혁, 개방을 주도했던 김홍집을 다른 관점에서 재조명해 보고자 한다.

마지막 영의정이자 초대 총리대신을 지낸 온건 개혁론자

김홍집은 1842년(헌종 8) 참판 김영작(金永爵)의 셋째 아들로 태어났다. 부친 김영작은 숙종의 장인인 김주신의 5대손으로, 이조·호조·예조·병조참판을 역임하였고 한성부 좌윤과 사헌부 대사헌, 홍문관 제학을 지낸 인물로 명망 있는 가문 출신이었다.

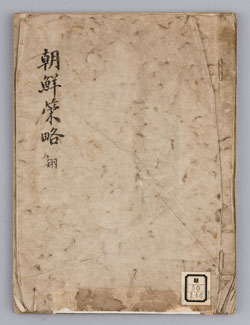

1867년(고종 4) 26세에 문과 급제하여 승정원을 시작으로 호조·공조·병조·예조참의를 차례로 역임하였다. 1880년 제2차 수신사로 일본에 다녀오면서 황준헌(黃遵憲)의 《조선책략(朝鮮策略)》과 정관응(鄭觀應)의 《이언(易言)》을 가지고 돌아와 고종이 개혁, 개방 정책을 채택하는 데 직접적인 영향을 미쳤다. 그 뒤 예조참판으로 승진해서 외교에 전념하게 된다.

개방정책을 전담하는 통리기무아문(統理機務衙門)이 설치되자, 대외관계를 전담하는 당상경리사(堂上經理事)에 발탁되었으나 1881년 위정척사운동이 격화하면서 관직에서 물러났다가 얼마 뒤 통리기무아문이 개편되면서 다시 복귀하여 통상사당상(通商司堂上)에 임명되어 미국, 영국, 독일과 차례로 수호통상조약을 체결할 때 협상의 실무책임을 맡았다. 1882년 임오군란의 사후수습책으로 일본 및 청국과 조약을 체결할 때에도 실무책임을 맡아 협상을 성공적으로 수행한 후, 1884년 예조판서(禮曹判書)와 독판교섭통상사무(督辦交涉通商事務)를 겸임함으로써 대외관계의 최고 책임자가 되었다.

그는 점진적 온건개혁 노선을 견지했는데, 급진개혁 노선의 김옥균(金玉均) 등이 일으킨 갑신정변이 실패로 끝나자 좌의정 겸 외무독판(外務督辦)의 중직을 맡아 수습하였고, 1894년 동학혁명을 계기로 청·일 양국의 군이 조선에 진주하자 총리교섭통상사무에 임명되어 뒤처리를 하는 한편, 갑오개혁을 주도하여 약 210건의 개혁을 단행하였다. 이어 박영효(朴泳孝)와의 친일 연립내각이 수립되자 ‘홍범 14조’ 등의 개혁을 실시했고, 박영효의 주도로 일어난 역모사건이 탄로나 일본으로 망명하자, 재차 입각하여 각 정파와 제휴로 이뤄진 새로운 내각을 구성하고 계속 개혁을 추진하였다.

청일전쟁에서 승리한 일본이 1895년 을미사변(乙未事變)을 일으켜 민비(후에 명성황후)를 시해했는데 이때 김홍집 내각은 일본과 결별하지 못하고 뒷수습을 모호하게 처리하다가 국민의 원성을 사게 되었다. 1896년 2월 아관파천으로 친러 정권이 수립되자 ‘왜대신(倭大臣)’으로 매도되어 비운의 최후를 맞았다.

박규수의 사랑방 문하생과 신진 개혁세력의 형성

고종은 정치적 스승이나 다름없는 근대화론자 박규수를 중용하고 그의 사랑방 문하생들을 정국의 전면에 내세워 조선의 개혁, 개방을 추진해 나갔는데 그 중심에 김홍집이 있었다

김홍집은 1867년 26세에 과거 급제하여 관직에 나가면서 조선이 당면한 현실과 국제정세의 변화에 눈을 뜨게 되었다. 이 무렵 박규수는 몰락하는 청국의 현실을 목격하면서 조선의 낡은 봉건제도를 청산하고 부국강병(富國强兵)을 위한 일대혁신이 불가피하다고 생각했다. 그래서 그의 서울 북촌 자택 사랑방에서 장차 정치의 전면에 나설 다수의 젊은 영민한 양반자제들에게 국제정세와 근대화를 교육하고 있었다.

김홍집은 이 사랑방 모임에 합류해 박규수의 문하생이 되어 박영교(朴泳敎), 김윤식(金允植), 김옥균(金玉均), 박영효(朴泳孝), 박정양(朴定陽), 홍영식(洪英植), 윤치호(尹致昊), 유길준(兪吉濬), 서광범(徐光範), 서재필(徐載弼) 등과 교류하게 된다.

당시 조선 정국은 고종이 친정을 시작한 이후에도 여전히 유림(儒林)의 위정척사세력이 다수를 이루고, 퇴진한 대원군이 이들을 후견하는 가운데, 민비와 민씨 외척이 수구(守舊)세력으로 정권의 실세로 부상하였다. 박규수의 개혁세력은 고종의 근대화 개혁노선에 힘입어 대외관계를 주도하면서 정국의 전면에 등장하기 시작했다.

박규수의 근대화론은 개혁사상으로 무장한 사랑방 문하의 신진관료들에 의해 정치적 당파가 형성되고 더욱 발전되었는데 이들은 기본적으로 개혁의 필요성에는 공감하면서도 정책노선과 추진방법에 있어서 차이를 보이면서 급진노선과 점진노선의 두 흐름으로 분화하게 된다.

후자는 박규수에게서 비롯된 동도서기(東道西器)를 근간으로 청의 양무론(洋務論)적 입장에서 유교적 윤리질서와 전통적 정치사회제도는 견지하면서 서양의 과학, 기술 문명을 도입하되 개혁정책은 현재의 수구정권과의 타협 아래 추진한다는 입장이다. 요약하면, 기존의 전제왕정은 유지하면서 소위 ‘서학(西學)’을 수용해 점진적으로 개혁을 도모하자는 온건적 입장이었다. 김윤식과 김홍집으로 대표된다.

김옥균, 박영효 등으로 대표되는 급진노선은 일본의 유신론자 후쿠자와 유키치(福澤諭吉,1835~1901)의 영향을 받아 서양의 과학, 기술 문명뿐만 아니라 사상, 제도까지 전면적으로 수용해 ‘개화(開化)’를 실현하고, 대외적으로는 청국과의 종속관계를 청산하며, 대내적으로는 조선왕조의 전제주의 정치체제를 근대적 국가로 바꾸려는 것이었다. 그래서 개혁을 성공시키기 위해서는 민씨 수구정권의 타도가 불가피하다는 변법(變法)적 입장이었다.

구한말, 조선 봉건사회가 당면했던 민족적 위기를 극복하고 부국강병한 근대 국민국가를 건설하려던 이러한 개혁사상은 조선사회의 자주적 근대화를 이끌어 내는 동기를 부여한 것은 사실이나, 스스로 정파(政派)가 분열되어 자강(自强)을 이루어 내지 못하고 근대화에 먼저 성공한 일본의 침략을 방치함으로써 결과적으로 그 빛을 잃고 말았다.

메이지 일본을 조선 근대화의 모델로 벤치마킹

김홍집은 일본의 발전상을 목격하고 충격을 받아 메이지 일본을 조선의 개혁 근대화의 모델로 삼았다. 사진은 메이지유신을 주도한 일본 무사들

김홍집이 본격적으로 조정에서 활약하기 시작한 것은 1880년(고종 17) 예조참의로 재직할 때 제2차 수신사가 되어 일본을 방문하면서부터이다. 이때 김홍집은 일본의 발전상을 목격하고 충격을 받아 메이지 일본을 조선의 개혁 근대화의 모델로 삼게 된다. 그래서 그의 일본 수신사 행보는 이후 그의 정치노선과 행적에 결정적 영향을 미치게 된다. 이는 박지원(朴趾源)이 청국을 방문하고 ‘북학(北學)’을, 박규수가 청국의 몰락을 목격하고 ‘서학(西學)’을 제시한 바와 같다.

당시 김홍집이 해결할 가장 큰 현안은 인천개항과 관세징수를 재협상하는 문제였다. 그는 윤웅렬(尹雄烈), 이용숙(李容肅), 지석영(池錫永) 등 58명의 수행원과 일본을 방문하여 현안타결을 시도했으나, 일측은 겉으로만 환대할 뿐 협상에는 응하지 않아 소기의 목적을 달성하지 못했다. 임무수행에는 실패했지만 일본에 머무는 동안 김홍집은 일본의 철도와 위생상태, 증기기관차와 자동차의 운용 등을 살펴보면서 유신 이후 재탄생한 ‘신(新)일본’의 근대화한 모습과 신문물에 깊은 인상을 받았다.

아울러 이 사행 길에 김홍집은 본연의 대일 관세교섭 이외에 두 가지의 중요한 일을 했는데 그 하나는 황준헌(黃遵憲)의 《조선책략(朝鮮策略)》과 정관응(鄭觀應)의 《이언(易言)》이라는 책을 가져온 것이고, 다른 하나는 함께 간 지석영을 통해 종두법(種痘法)을 발전시켜 과학기술을 보급해 나간 것이다.

김홍집은 귀국한 다음 해인 1881년에 서양의 기술적 성과를 받아들이기 위해서는 앞서간 일본의 사례를 배울 필요가 있음을 역설하고 이를 위해 조사시찰단의 일본 파견을 건의하였다. 그래서 ‘신사유람단(紳士遊覽團)’이 일본에 파견되어 행정기관을 비롯하여 군사교육, 공업계 등등의 상황을 시찰하였다. 또한 김윤식을 영선사(營繕司)로 삼고 젊은 관료들을 동반시켜 청국(淸國)으로 가서 신식무기의 제조법과 조련법을 배워 오기도 했다.

《조선책략》은 러시아의 남하를 막기 위해서는 중국과 친하고 일본과 우호를 맺고 미국과 연합해야 한다는 외교전략을 제시한 내용이고, 《이언》은 부국강병을 위해서는 서양의 과학기술을 도입해야 한다는 양무론(洋務論)과 변법론(變法論)의 이론을 제시한 책이다.

그는 《조선책략》을 고종에게 소개하면서 개혁, 개방의 필요성을 상주하고 조선이 미국, 청국, 일본 등과 손을 잡고 세계발전의 대열에 참여해야 한다고 주장하였다. 이 책이 토론에 부쳐지자, 김평묵(金平默)을 중심으로 한 위정척사의 중심세력들은 김홍집의 개방정책이 국가파탄을 초래할 것이라고 하면서 그에 대한 규탄운동을 벌여 김홍집은 한때 자리에서 사직해야만 했다.

조선책략의 불편한 진실

김홍집이 일본에서 가져와 고종에게 소개한 황준헌의 《조선책략》은 러시아의 남하정책에 대비해 조선이 취할 국가전략을 제시한 책이다

김홍집이 가지고 온 《조선책략》은 19세기 후반 서세동점의 시대에 국가의 생존전략으로서 영국의 세계패권이라는 국제질서를 토대로 동북아에서 러시아의 남하정책에 대비해 조선이 취할 국가전략을 제시한 책이다. 오늘날에도 그 생명력이 남아 있어 최근에도 ‘미·중 사이 균형외교’에 관한 ‘신조선책략’이 제시되고 있을 정도로 잘 알려진 외교전략서이다.

이 책은 〈조선이라는 땅덩어리는 실로 아시아의 요충을 차지하고 있어 형세가 반드시 다투게 마련이며 조선이 위태로우면 중국의 형세도 날로 위급해질 것이다. 따라서 러시아가 강토를 공략하려 할진대 반드시 조선으로부터 시작할 것이다. (중략) 러시아를 막는 책략은 어떠한가? 중국과 친하고 일본과 맺고 미국과 이어짐으로써 자강을 도모할 따름이다. 미국이 남의 토지를 탐내지 않고 남의 인민을 탐내지 않음은 천하만국이 함께 믿는 바이다. 그런데 도리어 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 제국과 연이어 맹약을 간청하고 있으니 이는 곧 서양에서 이른바 세력균형이라 하는 것〉이라는 대목이 핵심 내용이다.

요지는 러시아의 남하정책에 대비해 친중국(親中), 결일본(結日), 연미(聯美)함으로써 자강(自强)책을 도모해야 한다는 외교전략을 제시한 것이다. 세력균형(勢力均衡)에 관해서는 주일 청국공사 하여장(何如璋)이 김홍집과의 필담을 통해 설명해 주고 있다. “근일 서양 각국에는 세력균형이라는 법칙이 있어서 만약 한 나라가 강국과 인접하여 후환이 두려우면 다른 나라들과 연합하여 견제력을 강구하고 있습니다. 이것 또한 이전부터 내려온 부득이한 외교의 한 방법입니다”고 언급한 기록이 남아 있다.

“지구 위에 더할 수 없이 큰 나라가 있으니, 러시아라고 한다”는 말로 시작하는 《조선책략》의 주된 경계 대상은 바로 러시아였고, 아시아의 지리적 요충지인 조선에 러시아의 남하를 저지해야 한다는 충고로 이해된다. 그런데 당시 러시아의 남하에 가장 위협을 받고 있는 나라는 러시아와 장대한 국경을 접하고 있는 청국(淸國)이었다. 청의 실세이자 외교 수장인 북양대신(北洋大臣) 이홍장(李鴻章, 1823~1901)은 당시 조선이 러시아와 가까워진다면 청이 더 이상 동아시아에서 영향력을 발휘할 수 없게 된다고 판단했고, 조선이 일본 미국과 우호적이 된다면 러시아 견제에 더욱더 효과적이라고 생각하고 있었다.

그래서 조선에 미국과의 수호통상조약을 체결하도록 권고했다. 조선이 이홍장의 권고와 중재에 따라 1880~81년 미국과 통상조약을 협의하는 과정에서 이홍장은 조선이 청의 속방임을 조약문에 명문화하도록 주장하여 조선의 ‘속국화’를 관철하려고 하였다. 그러나 미국 측의 완강한 반대로 이를 실현하지는 못했다. 또한 주일공사 하여장은 이때 “서구가 조약에서 조선의 자주를 인정함으로써 속국의 명목을 잃을 가능성을 염려한 끝에 조선을 몽골, 티베트 같은 번부(藩部)로 만들어 내치와 조약권까지도 청이 주지할 것”을 이홍장에게 건의하고 있다.

이러한 청의 내밀한 대외전략을 감안할 때 《조선책략》이 조선을 위한, 조선이 높이 평가해야 할 외교정책이라는 기존의 인식과는 차이가 있어 보인다. 오히려 청의 반(反)러 노선에 조선이 동참하도록 유도하고, 미국에 대해서는 조선이 청의 속방임을 인정받으려는 자국의 외교전략 지침서가 아닌가 생각된다. 하여장과 황준헌은 모두 이홍장 휘하의 측근 외교관들이었음을 감안하면 더욱 그렇다. 그리고 이 책에서 권유한 결일(結日)은 불과 1년 후 조선에서 일어난 임오군란을 계기로 청이 일본과 충돌하게 되자 청은 즉각 경계의 대상을 러시아에서 일본으로 바꾸고 조선의 ‘속방화’를 가속화하려고 했음에 유의할 필요가 있다.

통리기무아문 설립과 근대 외교관의 효시

김홍집은 1880년 말 일본의 하나부사(花房義質) 공사와 협상을 벌여 현안이었던 인천개항 시기를 20개월 늦추기로 합의했다. 그러나 1881년 위정척사운동이 격화하면서 그는 보수 유생들로부터 집중 비난을 받고 탄핵상소가 너무 자주 올라오자 인천개항을 연기시킨 공로에도 불구하고 한동안 관직에서 물러나 있어야 했다.

이러한 척사의 완강한 반대가 있었지만 고종은 개혁정책을 계속 밀고 나갔다. 국가의 외교와 군사제도 등을 근대적으로 관장하기 위한 통리기무아문이 설치되자 김홍집은 다시 복귀하여 통상사당상에 임명되어 외교통상 업무를 전담하게 되었다. 공법(公法) 국제질서에 관한 외교실무를 담당할 적임자가 따로 없었던 것이다.

김홍집은 1882년 조선이 미국, 영국, 독일 등과 차례로 수호통상조약을 맺을 때 전권대신들의 부관으로 협상의 실무를 담당하면서 유효적절한 수완을 발휘하여 타율적이 아닌 자주적 개방에 주도적 역할을 담당했다. 이로써 흥선대원군의 집권 10년 동안 닫혀 있던 쇄국의 문이 활짝 열리게 되었다. 자의든 타의든 김홍집은 개혁과 개방의 선봉에 서 있었는데, 당시에는 근대외교에 관해 그만한 역량과 경륜을 갖춘 인물이 드물었던 것이다.

1882년(고종 19) 제물포에서 조미수호통상조약이 체결되어 조선과 미국과의 수교관계가 시작됐는데 이때 처음으로 태극기(太極旗)가 제작, 사용되었음을 지적해 둘 필요가 있다. 조약의 조인식이 계기가 되어 태극(太極) 문양을 흰색 바탕에 빨강과 파랑으로 그려 넣은 태극도형기(太極圖形旗)가 임시국기로 사용됐는데 김홍집이 건의하고 고안한 것으로 알려져 있다.

임오군란과 청일 외세의 개입

고종은 근대화 개혁정책을 채택하면서 김홍집 등의 권유에 따라 근대식 군대 창설을 원했다. 그러나 조선의 국내정치 사정은 이러한 신식군대를 운용할 정도로 성숙되어 있지 못했다. 마침내 1881년 일본의 영향을 받은 신식군대 별기군(別技軍)이 창설되자 얼마되지 않아 구군영 소속 군인들에게는 군량부족, 13개월 동안 군료(軍料) 미불 사태가 발생하여 불만이 고조되기 시작했다.

마침내 1881년 임오년에 구군영 소속 군인들은 일본공사관을 습격하여 일본인 교관 호리모토 레이조(堀本禮造)와 일본인 13명을 살해하는 사건이 발생했다. 임오군란(壬午軍亂)이다. 당시 군란의 주도 세력은 민씨 외척정권의 주요 인사들과 일본공사관을 목표로 했고 수구세력의 핵심인 민비와 일본공사 하나부사를 붙잡으려 했으나 실패했다.

민비와 민씨 외척의 수구파는 혼란이 확대되고 정치적으로 수세에 몰리자 청에 군란을 제압해 줄 것과 함께 조선과 일본의 관계를 청국이 중재해 줄 것을 요청하였다. 청은 이 기회에 조선에 대한 기득권을 회복하려고 4500명의 군대를 조선에 파견하였다. 일본은 일본인 살해에 대한 책임을 물어 군란의 주모자를 처단하고, 일본 정부에 손해배상금 50만원을 지불할 것과 일본공사관에 경비병을 주둔시키는 것 등을 요구했다.

문제는 이러한 내우외환의 혼란을 수습할 인물이 없었다. 고종은 할 수 없이 흥선대원군에게 사태수습을 맡겼지만, 조선을 둘러싼 국제정세는 대원군이 감당할 수 없을 정도로 급변하고 있었다. 당장 일본으로 피신했던 하나부사 공사가 강화도로 군함을 이끌고 와서 임오군란으로 인한 피해를 보상하라고 요구하자 대원군은 어쩔 수 없이 외교 경험이 풍부한 김홍집을 내세워 협상을 주도하게 했다. 그 사이 청은 군대를 출동시켜 대원군을 잡아가고 민씨 수구정권이 다시 부활했다.

대원군과 민비 간의 정치적 다툼 속에 결국 군란으로 시작한 이 국내적 사건은 대외적으로는 청과 일본에 조선에 대한 내정간섭의 권한을 확대시켜 주는 국제문제로 변질된 것이다. 김홍집은 전권대신 이유원의 부관 자격으로 일본과의 협상에 임해 제물포조약(濟物浦條約) 협상의 실무책임을 맡았다. 청국과 협상할 때에도 실무책임을 맡았는데 이 과정에서 이홍장을 설득해 대원군을 귀국시키는 데 성공했다. 임오군란을 수습한 김홍집은 1883년 규장각 직제학을 거쳐 지춘추관사(知春秋館事)를 역임한 다음 예조판서와 독판교섭통상사무(督辦交涉通商事務)를 겸임함으로써 대외교섭의 최고 책임자가 되었다.

갑신정변과 김홍집의 행보

갑신정변은 청과 일본의 간섭만 심해지는 결과를 낳았고 김홍집이 사태 수습을 맡았다. 사진은 박영효, 서광범, 서재필, 김옥균 등 갑신정변의 주역들이다

임오군란으로 조선에 주둔하여 영향력을 행사하던 청은 1884년 베트남에서 프랑스와 전쟁을 시작하자 조선에 주둔하고 있던 청군 절반을 철수시켰다. 조선에서 주도권을 회복하려고 기회를 엿보고 있던 일본은 일본공사 다케조에 신이치로(竹添進一郞)를 내세워 민비의 수구정권과 각을 세우고 있던 김옥균, 박영효, 서광범, 홍영식 등 급진개혁 노선의 인물들에게 접근하기 시작하였다.

이들은 조정의 중간 관직에 다수 진출해 있었는데, 국내적으론 대개혁, 대외적으론 청국의 조선 속방화 정책에 저항하는 입장이다. 일본 후쿠자와에 영향을 받아 막부를 타도하고 메이지유신을 성공시킨 도막(倒幕)세력과 같은 노선으로 볼 수 있다.

일본은 조선 침탈의 걸림돌이던 청과 민씨 수구 일파를 내몰기 위하여 김옥균 등에게 조선의 자주와 평화보장이라는 명분을 내세우면서 일본군대 동원과 감당키 어려울 정도의 차관까지 약속하며 정변을 부추겼다. 김옥균 등은 1884년 10월 우정국(郵政局) 개설 축하연을 이용하여 거사를 감행했다. 갑신정변이다. 이들은 일본군 200명과 조선 군인 50여 명을 동원하여 고종과 민비를 볼모로 잡고 정권을 장악하였다.

김옥균 등 정변 주도세력은 개혁내각을 구성했다. 당시 온건 개혁노선의 김홍집은 예조판서와 독판교섭통상사무를 겸직하고 있었는데 그는 한성판윤이라는 한직으로 좌천되었다. 정변에 그가 주동이 아니었음을 뜻하는 것이다. 정변 내각의 핵심적 개혁내용은 ‘14개조 정강(政綱)’에 표현되었다. 대외적으로는 청국과의 종속관계를 청산하려는 것이며, 대내적으로 조선왕조의 전제주의 정치체제를 입헌군주제(立憲君主制)로 바꾸려는 것이었다.

갑신정변이 일어나자 민비와 외척 정권은 다시 청의 위안스카이(袁世凱)에게 원병을 요청했다. 위안스카이는 서울에 남아 있던 1500여 명의 군사를 이끌고 정변의 주체세력을 공격했다. 전세가 불리하다고 판단한 일본은 정변세력과의 약속은 고사하고 일본 군대도 철수시켰다. 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필 등 주도자 9명은 일본으로 망명했다. 이로써 갑신정변은 ‘3일 천하’로 막을 내렸다.

갑신정변의 뒤처리도 김홍집의 몫이었다. 갑신정변은 청과 일본의 간섭만 심해지는 결과를 낳았고, 결국 이를 해결할 적임자는 김홍집밖에 없었다. 김홍집은 우의정에서 좌의정으로 승진했고 외무독판(外務督辦)을 겸직해 또다시 외교와 개혁의 책임자가 되었다. 일본은 정변이 실패하자 공사관이 불타고 공사관 직원과 거류민이 희생된 것에 대한 책임을 조선정부에 전가했다. 결국 조선은 일본에 대한 사의표명, 배상금 10만원 지불 등을 내용으로 하는 한성조약(漢城條約)을 체결하고 마무리하였다. 굴욕적인 한성조약 체결에 책임을 지고 김홍집은 좌의정 자리에서 물러났다.

일본은 청국과도 1885년 톈진(天津)조약을 체결하였다. 그 핵심내용은 조선에서 청·일 양국군 철수 및 장래 조선에 변란이나 중대사건이 일어나 양국 중 어느 한쪽이 파병(派兵)할 경우 그 사실을 상대방에게 알린다는 것이다. 이 조약으로 일본은 청과 같이 조선에 대한 파병권을 얻게 되었다. 그 결과, 10년 뒤 동학농민혁명이 발생하자 일본도 조선에 군대를 파병하는 구실이 되었다.

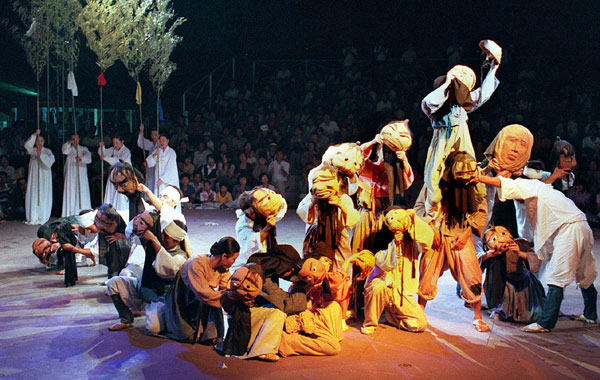

동학혁명과 청일의 충돌

김홍집은 봉건제도를 타파하고 화폐제도의 채택, 의정부와 궁내부의 관제 시행 등 갑오개혁(갑오경장)을 단행했다. 사진은 놀이패 한두레가 동학혁명의 정신을 마당극으로 재해석한 것이다

좌의정 자리에서 물러나 한직으로 밀려나기도 했던 김홍집은 1887년 다시 좌의정 겸 내무대신으로 정계에 복귀해 개혁정책을 추진해 나가던 중 1894년 동학혁명을 맞게 된다. 혁명의 배경은 일본의 농산물 수탈과 일본으로 반출되는 콩의 유출을 금지하는 방곡령(防穀令)과 관련이 깊다.

1876년 조선이 개항하면서 일본 상인들은 조선의 통제를 받지 않고 쌀·콩 등 농산물을 매점하여 일본으로 반출하기 시작했다. 조선은 곡물의 절대 비축량이 부족하여 식량난이 가중되었다. 1888년(고종 25)에는 흉년까지 들자 전국 여러 곳에서 연달아 폭동이 일어났다. 곡물 수출항인 원산(元山)을 관장하던 함경도관찰사 조병식(趙秉式)은 한일통상장정(韓日通商章程)을 근거로 원산항을 통하여 일본으로 반출되는 콩의 유출을 금지하는 방곡령을 발동하였다. 1892년 방곡령 사건이다.

일본은 방곡령 시행으로 막대한 피해를 입었다고 보상을 요구했으나 조선이 거절하자 이듬해 군대를 동원하여 피해배상을 강요했다. 조선은 배상금 11만환을 지불하기로 하고 이 문제를 해결하였다. 이에 농민들과 동학교도들이 궐기하기 시작했다. 동학군의 기세가 강성해지자 조선은 다시 청에 원병을 요청하였다. 그러자 일본도 10년 전 체결한 톈진조약을 구실로 양국의 세력균형과 동학 토벌 명분으로 일방적으로 조선에 출병했다.

서울에 군사를 배치한 일본은 조선에 청과의 관계 파기와 청 군대의 철수를 요구했다. 거절당하자 청군과 조선 공략을 이미 계획한 일본군은 경복궁을 습격하고 무력으로 억압했다. 민씨 정권이 이에 저항하자 일본은 당시 동학농민군의 지지를 받고 있던 흥선대원군을 끌어들이고, 고종은 김홍집을 영의정에 임명했다.

김홍집은 과거제 등 묵은 봉건제도를 타파하고 화폐제도의 채택, 의정부와 궁내부의 관제 시행, 새로운 도량형 제도의 채택 등 약 210건의 ‘갑오개혁’을 단행하였다(일명 갑오경장). 그리고 갑오개혁으로 개편된 관제에 따라 영의정에서 최초의 총리대신이 되었으며, 내각의 수반으로 개혁작업을 추진해 근대조선의 정치, 사회 제도의 골격을 형성하게 되었다.

청일전쟁과 친일내각의 등장

일본은 조선에 파병하면서 이미 청과의 일전을 준비하고 있었다. 일본군은 계획한 대로 경복궁을 침공해 조정을 장악하고 조선 군대를 무장해제시킨 후, 집결한 청군을 향해 진격하는 한편, 1894년 7월 풍도(豊島) 앞바다에 있던 청나라 해군을 기습적으로 공격했다. 청일전쟁의 시작이다.

8월 중순 평양전투에서 청군을 제압해 승기를 잡은 일본은 잠재해 있던 ‘정한론’을 사실상 공식화하기 시작했다. 내각회의에서는 ‘조선보호국화 방안’을 정부의 공식정책으로 결정했다. 그리고 ‘보호국화’ 책략에 착수하기 시작했다. 메이지유신의 원훈이자 현직 내무대신인 이노우에를 공사로 서울에 파견해 보호국화 정책목표를 가시화하기 시작했다.

그는 흥선대원군을 실각시키고 군국기무처를 해산한 후, 갑신정변 실패 후 일본에 망명 중이던 박영효 등을 귀국시켜 김홍집-박영효 연립내각(제2차 김홍집 내각)을 출범시켰다. 박영효 중심으로 친일내각을 조성하고 500만 엔의 차관을 공여하면서 조선정부로 하여금 일본식 내정개혁을 실시하도록 했다.

9월에는 일본이 평양 육전과 황해 해전에서 승리하고 이어서 웨이하이웨이(威海衛) 군항에서 북양(北洋)함대를 격파했다. 일본군에 연패한 청은 1895년 4월 시모노세키(下關)에서 강화조약에 조인하였다. 이 조약은 ①조선에서의 청국의 종주권 파기 ②랴오둥(遼東)반도·팽호도(澎湖)의 할양과 대만(臺灣)을 식민지로 할양 ③전후 배상금 2억냥 지불 ④열국과 동일 특권을 인정하는 통상조약의 체결 등이다.

일본이 승리하자 박영효 등은 군부의 요직을 장악하고 김홍집을 압박했다. 그는 박영효와의 갈등, 수구파와 급진파 간의 갈등심화 등으로 총재직을 사임했다. 박정양(朴定陽)-박영효의 연립내각이 수립되었다. 그 뒤 박영효의 주도로 일어난 역모사건이 탄로나 일본으로 다시 망명하고, 박정양은 일본에 이리저리 끌려 다니다가 3개월이 못 되어 사직하고 말았다.

김홍집은 다시 총리대신 자리에 나오라는 부름을 받고 집을 나서면서 이번에는 결코 받아들이지 않겠다고 했다고 한다. 더 이상 일본의 꼭두각시가 되지 않겠다는 것이다. 그런데 집에 돌아와서는 “상감께서 밤새 조르시니 어찌 내 한 몸의 안전만을 위해서 상감의 간청을 거절할 수가 있겠느냐? 죽음을 각오하고 상감의 간청을 수락하고 나왔다”고 했다. 김홍집이 다시 총리대신이 되어 새로운 내각을 구성하고 개혁을 추진하였다.

청일전쟁은 일본 ‘비수론’과 청국 ‘방아쇠론’의 격돌

청일전쟁은 동아시아의 전통적인 ‘중국 중심의 질서’에 종지부를 찍고 신흥 일본이 지역의 패자로 등장하는 동아시아 역사의 일대 변화를 가져왔다. 사진은 120년 전 일본 함대가 떠났던 사세보 일대

청일전쟁은 동아시아의 전통적인 ‘중국 중심의 질서’에 종지부를 찍고 신흥 일본이 지역의 패자로 등장하는 동아시아 역사의 일대 변화를 가져왔다. 그리고 아시아에서 각축하고 있던 영국과 러시아 등 제국주의 열강 간에 영토분할 경쟁을 촉발시키는 계기가 되었다.

또한 청일전쟁에서 일본의 승리는 한국사적으로 특별한 의미를 갖는다. 한국은 2000년 역사의 사대교린 조공체제에서 이탈하여 근대 국민국가(國民國家)의 면모를 갖추면서, 보편화해 가고 있는 서구의 공법 국제질서에 편입된 것이다. 이 역사적 변화를 가능하게 만든 외적 요인은 청일전쟁이었고, 내적 계기는 근대화 개혁이었다. 조선은 뿌리 깊은 중국의 종주권에서 벗어나기는 했지만, 이 변화를 조선 스스로 이루어 내지 못함으로써 제국화한 일본의 침략대상이 되고 말았다.

청일전쟁의 직접적인 동기는 한반도에 양군이 진주하면서 야기되었지만, 청일 간의 갈등은 그 이전부터 동지나해(東支那海)에서 비롯되었다. 일본은 1872년 병력을 파견해 대만을 공격했고 1879년 류큐(琉球) 왕국을 오키나와 현으로 명명해 자국에 편입시켰다. 청의 외무를 전담했던 북양대신 이홍장은 일본에 우호적이었으나 이 사건을 계기로 일본을 가상의 적으로 설정하고 1880년 8000t급 갑철함(甲鐵艦) ‘정원(定遠)’과 ‘진원(鎭遠)’, 그리고 어뢰정 10척을 독일에 발주했다. 이어 먼저 영국에 발주한 순양함들과 묶어 ‘북양(北洋)함대’를 편성했다. 청의 해군력은 북양함대만으로도 세계 10위권 내에 진입해서 ‘불침(不沈)전함’이라 불릴 만했다.

1882년 임오군란으로 민비세력이 구원을 요청하자 청은 도입한 영국제 순양함 3척이 호위하는 수송선단으로 지상군을 신속히 조선에 전개해 군란을 진압할 수 있었다. 1884년의 갑신정변 때도 조선에 병력을 신속하게 투입해 영향력을 공고히 했다. 청은 일본이 대륙으로 진출하는 데 직접적인 발판이 될 수 있는 한반도에서만은 일본에 양보할 수 없다는 입장이 견고하다. 중국(明)과 일본이 직접 충돌한 1874년 임진왜란 시 명군의 조선파병에 전략적 근거를 제공했던 순망치한(脣亡齒寒)의 논리이다. 대륙세력인 중국 처지에서 보면 한반도는 해양세력이 중국을 향해 겨누는 ‘방아쇠’로 인식한 결과이다. 중국이 6·25에 참전하고 오늘날에도 북한을 감싸 안는 이유가 여기에 있다.

일본이 보는 한반도의 전략적 인식은 다르다. 1885년부터 3년간 일본 육군사관학교 교수를 지낸 독일인 메켈(K. W. J. Meckel)은 “한반도는 일본의 심장을 겨누는 비수와 같다”고 했다. 독일 히틀러와 군부가 제1차 세계대전에서 독일이 패한 진정한 이유를 전력과 국력의 열세에서 찾지 않고 유대인들이 후방에서 조국 독일을 배신했기 때문이라는, 이른바 ‘등 뒤의 비수론(Dolchstolegende)’이다. 일본 총리 야마가타 아리토모는 이에 영향을 받아 1890년 ‘외교정략론’을 통해 일본을 ‘주권선’으로, 한반도는 주권선의 방어를 위해 반드시 장악해야 할 ‘이익선’으로 설정했다.

청의 북양함대와 조선진출에 자극받은 일본은 1893년 왕의 칙어를 통해 전 공무원 급료의 10%를 헌납하고 왕실 내탕금까지 투입해 ‘정원’과 ‘진원’을 능가하는 1만2000t급 영국제 최신 전함 ‘후지(富士)’와 ‘야시마(八島)’를 도입하기로 했다. 2척을 도입하는 데 들어간 예산이 국내총생산(GDP)의 1.2%에 달했다. 오늘날 ‘안보딜레마(security dilemma)’로 설명되는 적대국 간 군비증강의 역사적 사례가 될 수 있다.

청일전쟁은 청의 ‘방아쇠론’과 일본 ‘비수론’의 충돌이었던 것이다. 청일전쟁의 결과 청은 한반도에 대한 이권을 완전히 포기하고 대만을 일본에 할양했는데, 그때 센카쿠 제도도 함께 일본에 넘어갔다. 오늘날에 이르러 중국은 센카쿠 제도를 새로운 동북아 해상패권 경쟁의 출발점으로 삼고 있다. 중국 ‘군사굴기(軍事崛起)’의 다음 목표는 어디가 될 것인가? 동아시아의 사태진전에 관심을 가져야 하는 생생한 역사의 교훈이다.

친러 ‘인아거일책(引俄拒日策)’과 을미사변

서구열강 중에서 해외 식민지 경쟁에 늦었던 러시아는 1891년부터 대륙횡단 시베리아 철도를 착공하여 대 아시아 진출과 부동항(不凍港) 확보를 계획하고 있었다. 이때 일본이 청일전쟁의 승리로 랴오둥반도를 차지하게 되자 러시아는 중국분할 경쟁에서 유리한 지위를 확보하려는 프랑스, 독일을 끌어들여 이에 제동을 걸었다. 이른바 1895년 4월 삼국간섭(三國干涉)이다. 열세를 인정한 일본정부는 결국 랴오둥반도를 포기하고 대신 청국으로부터 보상금 3000만 냥을 받기로 하고 군대를 철수했다.

이로써 일제의 상승세는 주춤하고 러시아의 막강한 힘이 주목을 받으면서, 조선 조정에서는 러시아의 힘을 빌려 일본의 간섭에서 벗어나려는 움직임이 대두하였다. 이 움직임의 핵심에 민비와 수구세력이 있었다. 러시아공사 베베르(Karl Waeber)도 적극적으로 반응하였다. 민비는 러시아 세력을 이용해 정부내 친일세력을 추방하고, 친러적 인물들을 기용하는 데 성공하였다. 러시아를 끌어들여 일본을 견제하는 이른바 ‘인아거일책(引俄拒日策)’ 구상이었다.

이러한 조선의 정책은 전쟁까지 겪으며 청에 승리한 일본으로서는 위기였다. 일본정부는 비상수단으로 이노우에 공사를 경질하고 예비역 육군중장 미우라 고로오(三浦梧樓)를 파견해 조선의 지배권을 확보하기 위한 조처로서 민비를 시해했다. 을미사변이다.

을미사변을 주도한 미우라는 대원군을 이 사건 음모의 배후자로 주목받게 만들어 일본의 책임을 최소화하려고 계획했다. 일본은 민비 시해를 은폐하기 위해 온갖 음모와 공작도 서슴지 않았다. 이러한 상황에서 대원군은 일본의 간계에 이용당해 이 사건에 연루된 것이다.

사변 전모는 100년이 지난 1995년 러시아 외무부 문서보관소 소속 제정러시아 대외정책국 문서로 드러나게 됐다. 당시 사건현장을 생생하게 기록해 러시아 황제 니콜라이 2세에게 보고한 문서가 발견된 것이다. 시해사건 꼭 100년째가 되는 지난 1995년에 당시 사용했던 일본도가 일본 규슈(九州)지방에서 발견되었는데 그 도검의 칼집에 ‘순식간에 여우를 해치우다’라는 글자까지 새겨져 있었다.

아관파천과 친일내각 총리대신의 비참한 최후

을미사변을 계기로 조선인의 반일감정이 고조되고, 관계 열강의 비난이 세차게 일어나자 일본은 곤경에 빠졌다. 일본은 다시 조선에 개혁조치를 요구했다. 8월 을미사변에 이어 11월 공포된 개혁조치에는 조선사회에 민감한 단발령도 포함되었다. 분개한 국민들은 유림들을 선봉으로 하여 전국 각지에서 의병운동을 일으키기 시작하였다. 김홍집 내각은 의병운동을 진압하기 위하여 궁궐 호위의 중앙군을 전국 각 지방에 보내야 했고, 이 때문에 왕실호위는 약화되었다.

사회혼란과 왕실경비의 소홀한 틈새를 이용하여 이범진(李範晉), 이완용(李完用) 등 친러파는 1896년 2월 11일 베베르 등과 공모하여 고종을 러시아공사관으로 옮기는 아관파천(俄館播遷)을 감행하였다. 러시아공사관에서 고종을 부추겨 새로운 내각도 탄생시켰다. ‘친일적’ 김홍집 내각은 붕괴되고 ‘친러적’ 내각이 구성된 것이다. 이어 고종은 김홍집 내각의 대신들을 체포하라는 칙령을 내렸다. 뒤늦게 사실을 안 김홍집은 정병하, 유길준 등과 함께 허겁지겁 경복궁 앞으로 달려갔다. 친러 정권은 경복궁 앞에 경관들을 배치해 놓았고 보부상 수천 명을 동원해 삼엄한 경계를 펴고 있었으며 광화문 앞에 있는 일본 수비대에는 일본 군인들이 총검을 날카롭게 세우고 서 있었다.

민비가 시해당하자 김홍집은 자결하려 하였는데 때마침 김홍집을 방문했던 유길준이 “왕비는 이미 참변을 당했고 사태는 벌어졌으니 우리가 이 사태를 수습하는 데 노력하는 것도 충절이다”고 극구 말렸으나, 김홍집은 “이번 사태만은 절대로 저들을 용서할 수가 없다. 일국의 중신 된 자가 국모의 참변을 보고 어찌 살아서 임금과 만백성을 대할 수가 있겠는가. 이제 내 스스로 죽는 일밖에 없다”고 했다는 일화가 전해지고 있다.

김홍집은 광화문에 이르러 성난 군중에게 둘러싸였다. 수행원들이 일본 군대가 있는 곳으로 피신할 것을 권했고 일본 군인들이 달려와 김홍집에게 일본 수비대로 피신하라고 권고했다. 김홍집은 “나는 조선의 총리대신이다. 다른 나라 군대의 도움을 받아 목숨을 부지하느니 차라리 조선 백성의 손에 죽는 것이 떳떳하다. 그것이 천명이다.” 이에 살기등등한 보부상패들은 그를 교자에서 끌어내렸다. 이 마지막 말을 남기고 김홍집은 살기등등한 보부상들에 의해 비참한 죽음을 맞았다. 당시 그의 나이 54세였다.

친일파 역적 매국노 ‘왜대신’으로 매도되어 살해된 시신은 광화문 밖에 효수되었고, 시신은 도륙되어 각도로 보내졌으며, 백성들은 수급에 돌을 던졌다 한다. 그의 가족들에게도 연좌제가 적용되었는데, 이시영(李始榮)에게 시집간 딸 등 이미 출가한 딸들은 연좌제를 피했으나 한성부 사저에 있던 부인은 연좌되어 관비로 끌려갈 것을 예상하고 아들을 죽인 뒤 자살하였다.

누가 김홍집을 매국노라 말할 수 있을까?

갑오경장(甲午更張)을 담당했던 조선의 개혁관료들은 일본의 후원에 힘입어 집권하였을 뿐 아니라 집권 후에도 일본의 군사적, 경제적 지원에 의존하여 개혁을 추진하였기 때문에 전반적으로 타율적 성격을 띤 개혁운동이었음을 부정할 수 없다. 이러한 개혁사업의 전면에 김홍집이 있었고 그의 내각은 을미사변의 어정쩡한 처리와 단발령을 강행함으로써 ‘위로부터의 개혁’, ‘친일파 개혁’으로 보수적인 유생층과 국민들의 지지를 상실하였다.

단발령에 대해 황현(黃玹, 1855~1910)이 쓴 《매천야록(梅泉野錄)》에는 〈왕이 먼저 상투를 자르고 곧 중외(中外)의 신민(臣民)들에게도 모두 상투를 자를 것을 명했다. … 단발령이 내리자 통곡소리가 천지를 뒤흔들었고 저마다 분을 참지 못했다. 서울에 와 있던 시골 사람들은 멋모르고 밖에 나왔다가 상투를 잘리니 그것을 주워서 주머니에 넣고 통곡하며 서울을 떠났다. 사정이 이러하니 단발령의 잘잘못은 제쳐두고라도 온갖 비난이 김홍집에게 쏟아졌다. 성격이 원만하고 부드러운 그로서는 이 비난을 감당할 수가 없었을 것이다. 그러면서 이완용 일파에 의해 아관파천이 단행되었고 그는 마침내 죽음을 당했다. 그가 이때 죽은 것은 그 개인으로서는 그나마 다행스러운 일일지도 모른다. 그에게는 늘 일본에 이용을 당했다는 비난이 쏟아졌을망정 뒷날 변절한 개화파의 오명에서는 벗어났기 때문이다〉라고 기록하고 있어 김홍집의 마음을 대변해 주고 있는 것 같다.

김홍집과 내각에서 함께 일해 온 유길준은 “내게는 세 가지 부끄러움이 있다. 스스로의 힘으로 개혁을 행하지 못했으니, 하나는 나라와 백성들에게 부끄럽고, 둘째는 세계 만국에 부끄럽고, 셋째는 후세에 대해 그렇습니다”고 고백했다. 김홍집은 이 부끄러운 책임을 지고 끝내 백성에게 목숨을 맡긴 것 아닐까? 근대외교의 효시로 일본을 모델로 개혁, 개방을 주도한 김홍집은 내우외환의 정세 속에서 탁월한 실력으로 국내외의 신망을 얻었지만, 결국 정적 친러파의 손에 왜대신으로 매도되어 비참한 최후를 맞이하고 매국적 친일파로 가혹한 역사적 평가를 받게 되었다.

김홍집을 비판하기에 앞서 국권상실이라는 국란의 위기에서도 망국적인 당쟁이 재현되었다는 점을 지적하지 않을 수 없다. 아관파천은 결국 친일파로부터 친러파로의 정권교체였다. 권력다툼에 외세를 이용하는 붕당(朋黨)의 연장선상에 있었던 것이다. 특히 친러파로 아관파천을 주도하고 김홍집을 친일파 왜대신으로 매도하는 데 앞장선 이완용은 10년 후에는 ‘조선의 망국에 마침표를 찍은 매국 왜대신’으로 변신하였음을 상기할 필요가 있다.

마지막으로, 아관파천의 외교적 실패를 지적할 필요가 있다. 아관파천은 당시 서울에 거주하는 서방 외교관들에게 상당한 충격을 줬다. 특히 당시 패권국가인 영국과 해양세력 미국이 동북아에서 야심을 드러낸 러시아를 견제하기 위해 일본의 힘을 강화시켜 주고 오히려 조선에는 등을 돌리는 결과를 초래해 일본의 조선침탈에 협력하는 상황으로 발전했기 때문이다.

“역사는 두 가지 요인에 의해 반복된다. 한반도의 역사는 강대국에 둘러싸인 지정학적 요인과 함께 그러한 여건에 길들여진 사고와 생활방식을 그대로 답습하는 인적 요인에 의해 반복된다. (중략) 사람과 사고가 바뀌면 역사도 바뀔 수 있다.”《서희의 외교담판》⊙

[출처] : 장철균 전 스위스 대사 , 서희외교포럼 대표 <인물로 본 한국외교사 > / 월간조선

19. 박정양(朴定陽) - 자주외교 고집한 초대 주미전권공사

박정양은 1887년 초대 駐美전권공사로 워싱턴에 부임했으나 청의 간섭으로 1년 만에 국내로 소환됐다. 1905년 乙巳勒約이 체결되자 조약을 체결한 자들을 역적으로 규정, 처벌할 것을 상주하기도 했다. 그해 9월 표훈원 총재에 임명되고 대한제국 정부의 태극훈장을 받았으나 11월 지병으로 사망했다

한국과 미국의 공식 국교(國交)는 1882년 조미수호통상조약(朝美修好通商條約)의 체결로 시작했다. 이 조약으로 미국은 조선이 서양 국가에 문호를 개방한 첫 나라가 되었다. 그런데 당시 조선과 미국의 국교 수립을 양국이 직접 협상한 것이 아니고 청국(淸國)과 미국 간에 진행되었다. 왜 이렇게 된 것인가?

미국은 국교 수립 후 서울에 주한미국공사관을 설치했다. 조선은 5년여 동안 미국에 공관을 개설하지 못했다. 우여곡절 끝에 1887년 박정양(朴定陽) 초대 주미전권공사가 워싱턴에 부임했으나 청의 간섭으로 1년 만에 국내로 소환되는 일이 벌어졌다. 왜 박정양은 청국의 굴레에서 벗어날 수 없었던 것일까?

조선은 조미수호조약 제1조 중재(仲裁) 조항에 의지하여 몰려오는 열강 사이에서 미국의 세력균형 역할을 크게 기대하였으나, 미국은 조선을 외면하고 일본의 손을 들어 주었다. 왜 미국은 조선을 버린 것일까?

최근 중국의 부상과 중·러 밀착, 미·일 신밀월과 일본의 재무장 등 대륙세력과 해양세력의 갈등으로 급변하는 동북아의 정세 속에서 조선의 운명을 결정지은 구한말 조·미 관계를 재조명해 보는 것은 오늘날의 동북아 정세와 그 변화를 이해하는 데 도움이 될 것으로 믿는다. 과연 역사는 반복되는 것일까?

온건개혁 노선의 진보성향 정치인 박정양

박정양(朴定陽, 1841~1905)은 판관과 강서현령을 지낸 박제근(朴齊近)의 아들로, 할아버지 박운수(朴雲壽)는 순흥부사를 지냈다. 그는 1864년(고종 1) 증광과 생원시에 병과로 입격하여 생원이 되고 성균관에서 유생으로 수학하였으며 1866년 별시 문과에 병과로 급제해 관직에 나갔다.

청년시절 먼 친척인 박규수(朴珪壽)의 문하에서 수학하였고, 김윤식(金允植), 김홍집(金弘集), 김옥균(金玉均) 등과 만나 교분을 쌓았다. 1881년 신사유람단(神士遊覽團)의 일원으로 일본 문물을 시찰하고 귀국해 이용사당상경리사(理用司堂上經理事)가 되면서 관제개혁, 급여의 화폐지급, 관습법의 성문법화 추진 등 근대화 정책 추진에 참여했다. 1882년에 성균관대사성과 이조참판을 거쳐 협판교섭통상사무(協辦交涉通商事務)를 맡았다.

1887년 초대 주미전권공사로 미국에 부임하였으나, 계속된 청국의 압력으로 1년 만에 귀국했다. 이후 1894년 호조판서, 한성부 판윤을 지내고 갑오개혁으로 군국기무처가 신설되자 회의원(會議員)이 되었다.

1889년 김홍집의 2차 내각에 학부대신(學部大臣)이 되어 을미(乙未)개혁을 추진하였으나 1895년 삼국간섭(三國干涉)으로 김홍집 내각이 붕괴되자 혼란을 수습한 후 내각 총리대신 서리에 임명되어 과도 내각을 조직했다. 민비가 시해당하는 을미사변(乙未事變)이 나자 위정척사파 및 수구파의 대대적인 탄핵, 정치공세를 받고 파면되었으나 3차 김홍집 내각에서 다시 내부대신(內部大臣)이 되었다.

1896년(고종 33) 아관파천(俄館播遷)으로 김홍집이 군중에 의해 살해되자, 내부대신으로 총리대신 서리와 궁내부대신 서리를 겸임하다가 내각이 의정부로 개혁되면서 의정부 참정대신(參政大臣)이 되었다. 고종이 환궁하여 대한제국이 반포되고 박정양은 1897년(건양 1) 서재필, 윤치호, 이상재 등과 독립협회를 조직하였다. 이어 1898년 11월 황국협회(皇國協會)가 폭력으로 독립협회를 탄압한 사건이 일어나 내각이 경질되면서 다시 내부대신이 되었다.

1905년 을사늑약(乙巳勒約)이 체결되자 조약을 체결한 자들을 역적으로 규정, 처벌할 것을 상주하였으나 받아들여지지 않았고, 이어 을사오적(五賊)을 사형에 처할 것을 상주하였다. 그해 9월 표훈원(表勳院) 총재(總裁)에 임명되고 대한제국 정부의 태극훈장(太極勳章)을 받았으나 11월 지병으로 사망하였다.

조선에 대한 미국의 관심은 1830년대 시작

조미수호통상조약은 미국과의 대등한 입장에서 국교를 수립하고 자주적으로 미국과 외교를 수행하는 근대적 조약이다. 그러나 조선이 미국에 청국의 속방임을 스스로 인정하는 모순을 갖고 있었다

미국이 조선에 관심을 갖기 시작한 것은 1830년대로 거슬러 올라간다. 인도네시아의 수마트라 섬에서 피살된 미국 선원들의 진상조사차 아시아에 파견된 미국 로버트(Edmond Robert) 특사가 귀국 후 ‘일본, 조선과의 교역 권고안’(1834년 5월)을 정부에 제출한 것이 조선에 관한 가장 오래된 기록으로 남아 있다. 이어 1854년 2월에는 프라트(Zadoc Pratt) 미 하원 해사위원장이 ‘일본과 조선에 대한 통상사절 파견 결의안’을 제출한 기록도 있다. 그러나 미국과 조선이 직접 접촉한 일은 없었다.

미국과 조선이 처음 접촉하게 된 것은 한국의 기록에 의하면, 1852년 미국의 포경선이 경상도 당산포에 표착한 때였으며, 처음으로 한국 땅을 밟은 미국인은 1865년 좌초된 미국 포경선 ‘Two Brothers호’의 선원들로, 이들은 육로로 청국에 인도되었다고 기록되어 있다. 포경선이 아닌 미국 선박은 1866년 토불(土佛)호라고 기록된 미국의 상선 ‘Schooner Surprise호’가 처음인데 이때 조선은 미국을 ‘며리계(㫆里界)’로, 선박을 ‘이양선(異樣船)’이라고 기록해 놓고 있다.

미국이 조선에 직접 통상을 요구한 최초의 사례는 1866년 무장 상선 제너럴 셔먼(The General Sherman)호인데, 조선의 평양 경내까지 들어와 통상을 요구하다가 모든 선원이 현장에서 살해되는 사건이 발생했다. 이때 미국의 아시아함대 슈펠트(Robert W. Shufeldt) 제독이 와추세트(Wachusset)호를 이끌고 셔먼호의 잔해 탐색을 위해 조선에 와서 문제를 제기한 바 있고, 1871년에는 미국과 무력 충돌(辛未洋擾)이 발생했다. 흥선 대원군은 서울 등지에 척화비(斥和碑)를 세워 쇄국의 벽을 높였다.

대원군이 실각하고 고종의 친정이 시작되면서 1876년 조선과 일본이 수호통상조약을 체결하자 미국은 다시 조선에 접근했다. 1878년 미국 상원 해군위원장 사전트(Aaron A. Sargent)는 러시아의 남진정책을 견제하고 조선의 개항을 위해 사절단을 조선에 파견하자는 결의안을 상정한 바 있고, 이어 미 정부는 1867년 전함 와추세트를 타고 조선을 방문했던 슈펠트 제독에게 조선의 개항을 교섭해 보라는 임무를 부여했다.

1880년 4월 슈펠트는 먼저 일본에 도착하여 이노우에 가오루(井上馨) 외상과 접촉, 그의 소개장을 가지고 부산을 방문하여 교섭을 타진하였으나 조선 조정은 이를 거부했다. 수신인이 ‘조선 국왕’이 아니라 ‘고려 국왕’으로 쓰여 있다는 이유도 있지만, 기존의 쇄국정책이 여전히 작동하고 있었기 때문이었다. 슈펠트는 일본의 중재가 실패로 돌아가자, 이번에는 청국에 접근해 조선과 통상조약 체결을 시도하게 된다.

청의 이홍장이 조선에 ‘연미론’을 권고한 이유

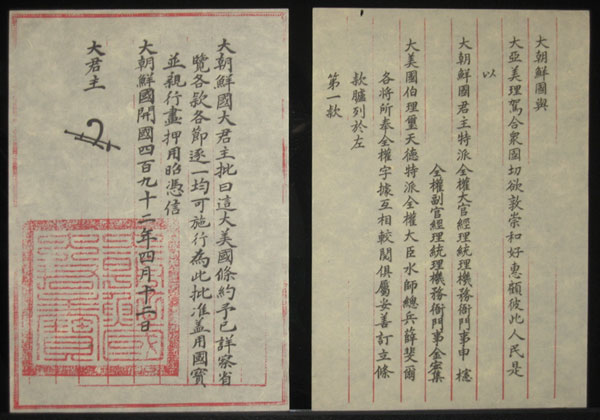

1882년 4월 미국 해군장교 슈펠트와 청나라 이홍장은 조미수호통상조약 문안에 합의했다. 조약 서명식은 그해 5월 조선 제물포에서 열렸다

청국의 실세이자 외교수장인 북양대신(北洋大臣) 이홍장(李鴻章)은 러시아의 남하와 일본의 조선 진출을 우려하고 있었다. 특히 1879년 일본이 청과 일본 양쪽에 조공(朝貢)을 바치고 있던 류큐(琉球)왕국을 ‘오키나와현’으로 개칭해 강제로 병합하자 이홍장은 ‘북양(北洋)함대’를 편성하고 조선에도 접근했다.

1879년 이홍장은 조선의 원로대신 이유원(李裕元)에게 서양 여러 나라와의 수교를 권고했다. 조선은 이 권고를 일단 거부하면서도 관련 동향을 파악하기 위하여 1880년 여름 김홍집(金弘集)을 제2차 수신사로 일본에 파견하였다. 그리고 김홍집을 기다리고 있던 주일청국참찬관(參贊官) 황준헌(黃遵憲)은 러시아의 남하정책에 대비해 ‘친중국(親中國), 결일본(結日本), 연미국(聯美國)’함으로써 자강(自强)책을 도모해야 한다는 내용의 《조선책략(朝鮮策略)》을 김홍집에게 수교했다. 김홍집은 고종에게 이 책의 내용과 주변정세 그리고 주일청국공사 하여장(何如璋)이 언급한 세력균형 정책 등에 관해 설명하고 조선의 개방과 균세(均勢)외교의 필요성을 건의했다.

《조선책략》이 논의에 부쳐지자 위정척사론자들은 개방을 반대하는 상소문 ‘영남만인소(嶺南萬人疏)’를 상주하고 맹렬한 반대운동을 전개하였다. 그러나 고종은 미국을 ‘영토 욕심이 없는 양대인(洋大人)’으로 인식하고 1881년 9월 밀사(密使) 이동인(李東仁)을 일본으로 파견해 주일공사 하여장에게 미국과 수교할 뜻이 있음을 전했다. 또한 고종은 10월 이홍장으로부터 미국 등 서양 여러 나라와의 수교를 직접 권고 받고 이용숙(李容肅)을 비밀리에 이홍장에게 보내 미국과 수교할 뜻이 있음을 전달하였다. 고종이 밀사를 활용한 것은 척사론자들의 반대를 의식해 비공개리에 협상을 추진하기 위한 것으로 보인다.

이홍장은 1881년 1월 하순 이용숙으로부터 대미수교 방침을 통고받자 조선과 수교를 위해 천진(天津)의 북양아문(北洋衙門)을 방문한 바 있는 미국 슈펠트를 초청했고, 슈펠트는 이홍장에게 미국의 조약체결 의사를 조선 측에 전달하여 줄 것을 요청하였다. 조미수교가 진전을 보이는 가운데 조선의 밀사 이동인과 접촉(1880년 10월)한 주일공사 하여장은 이홍장에게 ‘서구가 조약에서 조선의 자주를 인정함으로써 속국의 명목을 잃을 가능성을 감안해 조선을 몽골, 티베트 같은 번부(藩部)로 만들어 내치(內治)와 조약권까지도 청이 주지할 것’을 건의하고 있음은 주목을 요한다.

이홍장은 그의 요청을 받아들여 1881년 10월 조선에서 파견된 어윤중(魚允中)과 회담을 가진 데 이어 12월에는 영선사(領選使) 김윤식(金允植)과 회담을 갖고, 조선 측이 조약 체결 협상을 이홍장에게 위임할 것과 조미수호조약상에 조선이 청국의 ‘속국(屬國)’임을 명문화하는 데 대한 동의를 받아 냈다. 김윤식은 ‘자주’의 입장에서 각국과 평등한 권리를 행사할 수 있고, 동시에 전통적인 ‘사대조공 체제의 우산’으로 안보를 수호하려는 당시 조선의 온건개혁 노선의 입장을 반영한 것으로 보인다.

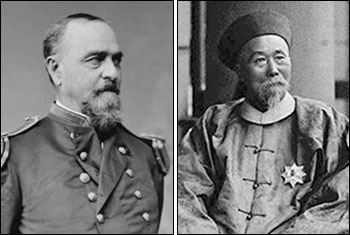

조·미수교를 협상한 청 이홍장과 미국 슈펠트의 同床異夢

인천 화도진공원에 있는 조선ㆍ미국수호조약 장면 모형인형(밀랍으로 제작). 인천 앞바다가 보이는 언덕에서 두 나라는 조약을 맺었다

슈펠트는 1881년 8월 천진에서 이홍장과의 회담 결과를 본국에 전달했다. 그는 이홍장이 조선의 개항을 주선하고 영향력도 행사하겠다고 약속했다고 했다. 미국 정부는 슈펠트를 청국 주재 공사관의 해군장교로 임명하고 11월에는 조선과의 수교교섭을 위한 조선특명전권공사로 임명했다.

조선으로부터 조약체결 협상을 위임받은 이홍장은 1882년 2월 천진에서 슈펠트와 조약 문안을 협의했다. 당사자인 조선이 수교협상에 참여하지 못하는 비정상적인 일이 발생한 가운데 이홍장은 슈펠트에게 조선도 동의한 바 있음을 상기시키면서 ‘조선은 청국의 속방(屬邦)’이라는 조항을 조약상에 명문화할 것을 제의했다. 슈펠트는 속방 조항에 반대했다. 그는 조선이 내치와 외교에 자주권(自主權)이 있다면, 청국의 종주권(宗主權)과 관계없이 미국은 조선을 대등하게 취급할 권리가 있다고 단호하게 맞섰다.

이홍장은 슈펠트가 완강히 거부하자 결국 이 조항을 조약에는 포함하지 않는 대신, 조선 국왕이 미국 대통령에게 ‘조선은 청의 속국이지만, 내정과 외교는 지금까지 대조선국 군주의 자주에 따랐다’는 내용의 서한을 보내 속방 부분을 밝히기로 하는 선에서 타결을 보게 되었다. 오늘날에도 공개적으로 합의가 어렵고, 정치적 양해가 필요한 사안에 대해 자주 사용되는 ‘이면합의’에 해당한다.

1882년 4월 슈펠트와 이홍장은 ‘조미수호통상조약’ 문안에 합의했다. 조약 서명식은 1882년 5월 조선의 제물포에서 열렸다. 이홍장은 막료 마건충(馬建忠)을 슈펠트에게 동행시켜 조약 체결을 감시하도록 했다. 조선 전권대신(全權大臣) 신헌(申櫶)과 미국 전권 슈펠트 간에 ‘조미수호통상조약’이 정식 체결되고 조선과 미국과의 국교관계가 수립되었다.

조미수호통상조약은 미국과의 대등한 입장에서 국교를 수립하고 자주적으로 미국과 외교를 수행하는 근대 조약을 의미하는데, 다른 한편으로는 조선이 미국에 청국의 속방임을 스스로 인정하는 모순을 노정하게 되었다. 이는 결과적으로 청이 조선의 내정과 외교에 간여할 수 있는 근거를 제공하게 된 것이다. 이후 조선은 청의 손을 거치지 않고 영국, 독일, 러시아와 직접 교섭하여 조약을 체결하면서도, 그때마다 동일한 내용을 상대국에 보냈다. 이 조선의 논지는 후에 유길준(兪吉濬)에 의해 이론적으로 보강된 ‘양절체제(兩截體制)’로 제시된다.

조미조약 제1조 거중조정에 대한 고종의 ‘희망적 사고’

조미수호통상조약은 전문 14개조로 구성되어 있는데 주목할 부분은 ‘제3국으로부터 불공경모(不公輕侮)하는 일이 있을 경우에 필수상조(必須相助)한다’는 규정(제1조), ‘치외법권이 잠정적’이라는 규정(제4조), ‘거류지는 조선의 불가분의 영토의 일부’라는 규정(제6조) 등이다. 제1조를 쉽게 풀어 쓰면 ‘제3국이 한쪽 정부에 부당하게 또는 억압적으로 행동할 때에는 다른 한쪽 정부는 원만한 타결을 위해 주선한다’는 내용으로 국제법상 이른바 ‘거중조정(居中調停, good office)’에 해당한다.

고종은 이 거중조정 조항에 따른 미국의 중재가 열강의 침투를 조정해 주는 세력균형의 열쇠가 되어 줄 것으로 크게 기대했다. 그러나 훗날의 역사는 이와는 다른 방향으로 진행되었기 때문에 자주 논란의 대상이 된다. 고종은 미국의 외교적 균세 역할을 기대하면서 이후 운산(雲山) 금광 등 많은 이권들을 미국에 넘겨주기도 했다. 그러나 거중조정의 법적 의미는 분쟁 두 당사국이 합의해서 중재를 요청할 때 가능하고, 미국도 자신의 정책과 입장을 고려해서 중재 여부를 선택할 수 있다는 것이다. 따라서 이 조항에 대한 일방적 기대는 ‘희망적 사고(wishful thinking)’로 현대 외교에서는 주의를 요하는 사항이다.

당시 조선에서 조미조약 체결을 주도한 고종과 김홍집 등 개혁관료들은 위정척사의 완고한 반대를 염두에 두면서, 이홍장과 황준헌의 《조선책략》의 권고를 받아들여 전통적인 조공체제하에서 청국의 비호하에 미국 등 우호적 국가들과 수교해서 한반도에서 세력균형을 이룩하는 것이 유리하다고 판단하였던 것으로 보인다. 국력으로 대세를 극복할 수 없었던 조선으로서는 기존의 청에 의존하는 길을 선택했다고 볼 수 있지만, 당시 중국 중심의 조공체제가 서세동점으로 붕괴되고 있음을 주목하지 못했던 것은 구한말 조선외교의 한계로 보인다.

조미조약은 비록 체결과정에서 당사자인 조선정부가 배제되었고, 그 내용이 여전히 불평등조약이라는 문제점이 있었지만, 당시의 국내정세와 주변정세 등 제반 여건을 감안할 때, 치외법권(治外法權)의 잠정적 인정, 관세자주권과 고율의 관세 등은 당시 청국이나 일본이 서구 제국과 맺은 조약에 비해 불평등이 약화된 주권국 간의 쌍무적 협약이라는 점에서 그 의의를 찾을 수 있겠다. 또한 조선이 중국, 일본 이외의 구미 국가와 맺은 최초의 수호통상조약으로서 비로소 개혁, 개방이 시작되었다는 의미도 부여할 수 있다.

마지막으로, 이 조약의 효력이 무효화된 시점을 놓고 각국마다 의견이 다르다. 일본은 가쓰라-태프트(Taft-Katsura) 밀약(密約)이 체결된 시점에서, 미국은 을사늑약(乙巳勒約)으로 대한제국의 외교권이 박탈된 시점에서, 한국은 경술국치(庚戌國恥) 이후로 이 조약이 파기됐다고 본다.

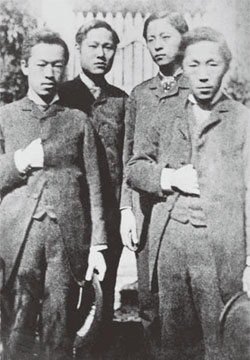

주한 미국 공사관 개설과 초대 전권공사 푸트

1883년 7월 조선은 正使에 閔泳翊, 副使 洪英植, 從事官 徐光範 등 20대의 젊은이들로 구성한 보빙사를 미국에 파견했다. 이들은 미 군함을 타고 미국에 도착한 후 아서(Chester A. Arthur) 대통령을 만날 때 이마가 마룻바닥에 닿을 정도로 큰절을 해 아서 대통령을 당황하게 만들었다고 한다. 사진은 報聘使 일행이다

우여곡절 끝에 1883년 1월 조약이 비준되고, 5월에 초대 미국전권공사 푸트(Lucius H. Foote)가 서울에 부임하여 정동(貞洞)에 위치한 지금의 주한미국대사관저 자리에 공사관(公使館)을 개설했다. 고종은 초대 조선주재 미국 공사의 격이 동경과 북경 주재 공사와 동격으로 부여되자 푸트 공사를 최대로 환대했다.

푸트는 부임 후 고종에게 신임장을 제출하는 자리에서 미국 아서 대통령(Chester A. Arthur)이 조선의 사절단 파견을 환영한다는 의향을 전하자 고종은 쾌히 동의했다. 1883년 7월 조선은 정사(正使)에 민영익(閔泳翊), 부사(副使) 홍영식(洪英植), 종사관(從事官) 서광범(徐光範) 등 모두 20대의 젊은이들로 구성된 보빙사(報聘使)를 파견하였다. 이들은 푸트가 주선한 아시아 함대 소속 미 군함을 타고 미국에 도착해서 미국 대통령 아서에게 신임장을 제정했는데 이 자리에서 일행은 마룻바닥에 엎드려 이마가 닿을 정도의 큰절을 해서 아서 대통령을 당황하게 만들었다는 일화가 남아 있다.

이어 보빙사 일행은 미국 각지를 시찰하고 영국, 프랑스, 이탈리아 등지를 돌아보았다. 유럽 여러 나라들까지 방문한 민영익은 이때의 경험을 두고 “암흑세계에서 태어나 광명세계를 갔다가 다시 암흑세계로 돌아왔다”고 표현했다. 그러나 그는 귀국 후, 민씨 수구세력을 대변하는 권력다툼에 앞장서게 되는 자가당착(自家撞着)의 모순에 빠질 수밖에 없었다. 이것이 당시의 조선정치가 보여주는 한계가 아니었나 뒤돌아보면서, 오늘날의 정치적 상황은 어떤가 반추해 본다.

조선에 부임한 푸트는 주어진 임무에 따라 조선 정세를 관찰하고 시장조사 등 경제를 진단했다. 그는 미 정부에 보낸 보고서에서 ‘조선정부는 실질적인 힘이 거의 없고, 나라는 정체돼 있고 가난하며, 다년간에 이룩된 중국과 일본에 대한 굴종은 일정 수준의 우매함을 자아냈다’고 했다. 또 그는 ‘수출 가능 물품은 소가죽, 쌀, 사람 머리털, 전복껍데기 정도이다’고 평가하고, 조선의 경제적 가치를 ‘단물 빠진 껌 내지 계륵(鷄肋)’이라고 평가했다.

이러한 보고에 따라 미 의회에서는 조선의 지위에 관해 토의가 시작되었다. Burnes 하원의원은 조선과의 통상 물량이 0.1% 정도밖에 안 되므로 서울대표의 직급을 공사에서 총영사로 하향 조정하자고 제의했다. 이후 1884년 7월부터 조선주재 전권공사의 자리는 변리공사(辨理公使) 겸 총영사로 격하되었다. 이 때문에 푸트는 사임해야 했다.

조선 측에서는 미국을 영토 야심이 없고, 거중조정으로 세력균형을 이루어 주는 양대인(洋大人)의 나라로 기대했으나, 서울에 설치된 미국 외교관들이 직접 관찰하고 평가한 조선의 모습은 정치적으로 자주성이 부족하고, 경제적으로 낮게 평가되면서 이후 미 행정부의 대조선, 아시아정책에 그대로 반영되었다는 점을 돌이켜 보아야 할 것이다.

초대 주미전권공사 박정양과 영약삼단

미국 워싱턴 백악관에서 동북쪽으로 직선거리 1㎞ 정도 떨어진 로건서클에 있는 이 건물은 1889년 2월 13일 박정양 초대 주미공사가 임차한 후 1905년 을사늑약으로 일본에 외교권을 박탈당할 때까지 16년간 공사관으로 사용됐다

1887년 7월 고종이 박정양을 주미공사로 임명하자 그는 미국 출발을 서둘렀다. 그러나 출발 직전 청국(淸國)의 항의로 출발을 늦추지 않으면 안 되었다. 청국의 총독이나 다름없이 행세하던 원세개(袁世凱)는 조선이 외교사절을 미국에 파견하려면 왜 미리 상의하지 않았느냐고 따졌다. 그리고 국가재정이 어려운데 외교사절을 미국에 상주시킨다는 것은 무리라고 하면서 외교사절의 호칭(呼稱) 또한 문제삼았다.

청은 1882년 조미조약상의 속방 조항 삽입은 좌절되었지만, 곧 이어 조선과 체결한 조청수륙무역장정(朝淸商民水陸貿易章程)에 조선이 청국의 ‘속국’임을 반영시킨 후, 임오군란(壬午軍亂)을 계기로 청군이 진주하고, 특히 1885년 조선이 청의 속국이라는 이유로 일반적인 외교관 명칭을 쓰지 않고 ‘주찰조선총리교섭통상사의(駐紮朝鮮總理交涉通商事宜)’라는 직책으로 원세개를 조선에 상주시켰다. 당시 20대의 청년이었던 그는 궁중에 가마를 타고 들어갈 수 없는 궁중의례를 일부러 무시하고 왕의 앞까지 가마를 타고 드나들었다고 한다.

조선의 주미공관 개설과 외교사절 부임에 청국이 반발하자 이번에는 미국이 나섰다. 미국은 주한공사와 본국의 국무장관까지 나서서 조미수호조약에도 공관을 상호 설치케 되어 있고, 청국이 조약을 중재하고도 공관 설치에 반대하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 항의했다. 미국이 나서자 청은 전권공사의 격을 낮추어 3등 공사를 파견하는 데는 동의하겠다고 한발 물러났으나 조선과 미국은 특명전권공사를 파견하겠다고 주장했다.

미국과의 갈등까지는 바라지 않은 청국은 할 수 없이 조선의 주미공사 파견에 동의하되, ‘영약삼단(另約三端)’이라는 특별한 조건을 달았다. ‘① 조선 공사는 주재국에 도착하면 먼저 청국 공사를 찾아와 그의 안내로 주재국 외무성에 간다 ② 회의나 연회석상에서 조선 공사는 청국 공사의 밑에 자리한다 ③ 조선 공사는 중대 사건이 있을 때 반드시 청국 공사와 미리 협의한다’는 내용으로, 양측은 여기에 동의했다.

당시 고종의 외교고문이었던 미국 변호사 데니(O. N. Denny)는 청의 노골적인 조선 내정간섭에 반발해 원세개를 규탄했다. 그는 1888년 발간한 《청한론(China and Korea)》에서 속국의 문제가 ‘청의 참칭과 억압에 의한 것으로 이런 처사는 주로 원세개의 행동을 통해 이루어졌다’고 언급하고 있다. 한편, 데니의 전임자였던 독일 묄렌도르프(Paul Georg von Möllendorff, 穆麟德)는 《청한론에 대한 반박의 글(A Reply to Mr. O. N. Denny’s Pamphlet entitled China and Korea)》을 통해 당(唐) 이래로 이어진 조공(朝貢)과 책봉(冊封)을 이유로 조선의 자주성을 부인했다.

데니의 《청한론》이 조공이나 책봉은 하나의 의전(儀典) 관례라는 자유와 평등을 기반으로 하는 영미법 계통에 입각한 논리를 전개한 반면, 묄렌도르프는 대륙법 계통으로 조공 관계의 역사적 해석에 기초를 두고 있다는 차이를 볼 수 있다.

알렌의 조언과 박정양의 자주외교

박정양 전권공사는 1887년 11월 이완용(李完用), 이하영(李夏榮), 이상재(李商在) 등 관원들과 함께 인천항을 떠났다. 조선에서 동행하는 미국인 의사이자 선교사인 알렌(Horace N. Allen, 安運)에게는 ‘공사관 외국인 서기관’이라는 직함을 주었다. 알렌은 미국에 보빙사로 다녀온 민영익이 1884년 갑신정변(甲申政變)에서 칼을 맞자 그를 치료해 살린 바 있고, 병원(광혜원)을 운영하고 있었다.

알렌은 부임하는 박정양 일행의 모습을 일기에 적어 남겼는데 당시의 조선과 미국의 문화적 차이를 알 수 있다. 〈일행은 샌프란시스코에 도착해서 난생 처음 호텔의 엘리베이터를 타게 되었는데, 조종수가 로프를 잡아당겨 위로 올라가자 지진이 났다고 소리쳤으며 그 뒤로 한국인들은 계단을 사용했다.〉 〈참을 수 없을 만큼 불결하며, 씻지 않은 몸에서 무시무시한 냄새가 났다〉고도 적고 있다.

조선을 출발하면서 알렌은 영단삼약에 대해 모르고 있었다. 워싱턴 도착 후 이를 알게 되자 그는 경악했다. 박정양이 영단삼약 지침에 따라 청국 공사관을 먼저 방문하려 하자 알렌은 사임하겠다고 하면서 강력히 반대했다. 알렌의 외교 조언을 경청한 박정양은 알렌의 말을 들었다. 그리고 영약삼단을 무시하고 독자적인 외교활동을 시작했다. 청국 공사관에 통보하거나 방문하지 않고 국무장관을 직접 예방하여 신임장 제정 날짜를 결정했다. 이를 알게 된 청국 공사가 사람을 보내 영약삼단을 이행하라고 했지만 무시했다.

클리블랜드(Stephen Grover Cleveland) 대통령에게 신임장을 제정하는 장면을 알렌은 그의 일기에 이렇게 적고 있다. 〈박정양은 제복을 입은 미국 국왕 앞에서 엎드려 절할 것으로 생각하고 있었다. 하지만 클리블랜드는 수수한 옷차림을 했기 때문에 그를 대통령으로 확인하지 못했다. (중략) 이어 왕의 권위 앞에 당연히 해야 될 엎드려 하는 절이 허용되지 않자 전권공사는 완전히 어리둥절해져 목소리를 내지 못했고, 말은 요점에서 벗어나 있었다.〉

워싱턴 주재 청국공사는 박정양에게 사람을 보내어 영약삼단을 이행하라고 촉구했다. 그러나 박정양은 본국을 떠나올 때 급하게 서두르다가 정부의 지시를 자세히 받지 못하고 왔다고 둘러대고 영약삼단을 지키지 않았다. 청국은 고종에게 박정양을 소환하라고 계속 압력을 가했다. 조선은 할 수 없이 1년 만에 박정양에게 귀국명령을 통보하게 된다. 귀국 시 청의 보복이 걱정된 박정양은 병을 핑계로 일본에 7개월간 머물다 1888년 10월 늦게 귀국했다.

그는 조기에 귀국하게 되어 주미대한제국공사관을 설치하지 못하고 떠났으나, 1891년 고종은 내탕금 2만5000달러를 들여 당시 유행하던 빅토리아 양식의 지하 1층, 지상 3층 규모의 주미공사관을 개설했다. 대한제국 외교의 장으로 활용된 이 공사관은 한일 강제병합 직후 일제가 5달러에 강제 매입해 미국인에게 10달러에 되팔면서 역사 속에서 사라졌다가 2012년 8월, 한국문화재청이 재매입해서 이 건물이 102년 만에 대한민국으로 다시 돌아왔다.

한반도에서의 청일 각축과 조선의 政派 분화

박정양이 귀국해 정치에 복귀할 무렵, 조선의 정치세력은 민비 외척 민씨의 수구파, 김옥균·박영효 등 급진개혁파, 김홍집·김윤식 등 온건개혁파, 대원군 수구파, 김평묵·최익현 등 위정척사파로 분화되어 있었다. 박정양은 김홍집 등과 함께 동도서기(東道西器)에 입각한 온건개혁론자였다. 1882년 임오군란(壬午軍亂)이 발생하자 민씨 수구파는 청에 파병(派兵)을 요청했다. 대원군과 민비 간의 정치적 다툼 속에 결국 군란(軍亂)으로 시작된 이 국내적 사건은 청과 일본에 내정간섭의 빌미를 주는 국제문제로 변질되었다.

1884년의 갑신정변(甲申政變)은 친일 급진개혁파와 친청 민비 수구파 사이의 정치투쟁이었다. 조선에서 주도권을 회복하려고 기회를 노리던 일본은 민비의 수구정권과 각을 세우고 있던 김옥균 등 급진개혁 노선의 인물들에게 접근해 정변을 부추겼다. 갑신정변이 일어나자 민비와 외척 정권은 다시 청의 원세개에게 원병을 요청했다. 청군이 개입하자 김옥균, 박영효, 서광범, 서재필 등 9명은 일본으로 망명하고 갑신정변은 ‘3일 천하’로 막을 내렸다. 한편, 일본과 청국은 이듬해 천진조약을 체결해 양국 모두 조선에 파병할 수 있는 근거를 마련했다.

갑신정변 10년 후, 이번에는 동학혁명(東學革命)이 일어났다. 1894년 수구파가 다시 청에 원군을 요청하자 일본은 천진조약을 구실로 조선에 파병하면서 ‘조선보호국화 방안’을 정부의 공식 정책으로 결정하고, 조선을 발판으로 청일전쟁을 일으켜 승리했다. 1895년 4월 시모노세키(下關)조약으로 조선에서의 청국 종주권(宗主權)은 파기되었다.

일본은 일본에 있던 박영효(朴泳孝) 등을 불러들여 김홍집 내각을 사퇴시키고 박정양-박영효의 연립내각을 구성했다. 그러나 박영효의 주도로 일어난 역모 사건이 탄로나 일본으로 다시 망명하자 1894년 11월 제2차 김홍집내각이 들어서고 박정양은 학부대신(學部大臣)이 되어 을미(乙未)개혁을 추진하였다. 그러나 1895년 4월 러시아가 주도한 삼국간섭 후 민비가 친러정책을 취하자 일본은 1895년 8월 민비를 시해하는 만행을 저질렀다. 을미사변이다. 박정양은 위정척사파 및 수구파의 정치공세를 받고 파면되었다가 3차 김홍집 내각에서 다시 내부대신이 되었다.

이번에는 을미사변으로 신변에 위협을 느낀 고종이 1896년 2월 러시아공관으로 아관파천(俄館播遷)을 단행했다. 1897년 고종이 환궁하여 대한제국이 반포되자 박정양은 1897년(건양 1) 서재필, 윤치호, 이상재 등과 독립협회를 조직하였다. 1898년(광무 2) 10월의 만민공동회에 참석, 시정의 개혁을 약속했으나 수구파와 위정척사파의 반대로 좌절되었다.

러일전쟁과 일본의 편에 선 미국의 루스벨트 대통령

아관파천으로 친러 정권이 수립되었으나 조선의 경제는 여전히 일본이 독점적으로 지배하고 있었다. 또한 러시아도 삼국간섭 후 1896년 동청철도(東淸鐵道)의 부설권을 획득한 데 이어 1898년 여순(旅順)과 대련(大連)을 조차하고 해군 근거지를 계획했다. 러·일 양국은 긴장이 고조되는 가운데 만주와 조선 문제에 관해 협상했다. 일본은 조선을 자국의 보호령으로 하는 대신, 만주에서 러시아의 우월권은 인정한다는 입장인 반면, 러시아는 만주를 일본의 세력 범위에서 제외시키고, 조선에서의 일본의 군사활동 제한 및 39도 이북의 중립지대 설정을 주장하였다.

러시아와의 타협 여지가 없어지자 삼국간섭의 경험이 있는 일본은 해양세력 영국과 미국에 접근했고 이들은 러시아의 남하를 저지하기 위해 일본을 적극 지원하면서 만주에 대한 러시아의 기득권을 부정했다. 1904년 일본군은 서울에 진주해 한반도를 전쟁물자 보급기지로 삼고, 1905년 리바우(Libau)항을 떠나 아프리카 남단을 돌아오느라 전력이 떨어진 발틱함대를 대마도해전에서 격파했다.

그러나 전쟁이 장기화하면서 양측 모두 종전을 서둘러야만 할 입장이었다. 당시 일본군은 막대한 재정 부담을 지고 있었고, 러시아는 1905년 1월 노동자들 시위에 군인이 발포하면서 ‘피의 일요일’(제1차 러시아혁명) 사건이 일어났다. 러·일 양국은 미국 시어도어 루스벨트(Theodore Roosevelt) 대통령의 평화제의를 수락했고, 포츠머스(Portsmouth)에서 강화회담이 열렸다. 일본은 한국에 대한 일본의 자유처분권과 만주에서의 러시아군 철수 그리고 요동반도의 조차권 등을 요구했다.

이에 대해 러시아는 대부분 동의하였으나 배상금 지불과 사할린 섬 할양에 대해서는 완강히 거부하면서 회담이 난항에 빠졌다. 루스벨트 대통령은 러시아의 니콜라이 2세를 설득하여 사할린의 남쪽 부분을 할양하도록 함으로써 일본 측에 유리하도록 중재하여 마무리되었다. 강화조약은 일본이 전쟁에서 사실상 승리했음을 확인해 준 조약이었다. 이로써 동아시아에서 일본이 제1강국으로 부상하게 되고 대한제국에 대한 독점권을 열강으로부터 인정받아 만주 침략을 위한 교두보를 확보하게 되었다.

일본 가네코 특사외교와 가쓰라-태프트 밀약의 불편한 진실

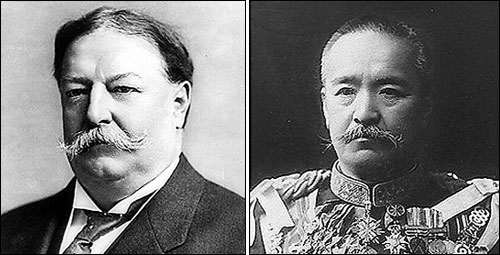

미국 육군장관 태프트(William H. Taftㆍ왼쪽)는 1905년 9월 일본에서 당시 총리이자 외상을 겸하고 있던 가쓰라 다로(桂太郞)와 ‘가쓰라-태프트 밀약’을 체결했다. 조선의 일본 지배권과 미국의 필리핀 지배권을 서로 합의한 밀약이었다

포츠머스 강화회담 조인 후 1905년 9월 루스벨트는 “일본이 한국의 외교권을 인수하는 것에 대해 이의가 없다”고 발표했다. 그가 이러한 발표를 한 데는 포츠머스 조약을 체결하기 한 달 전에 육군장관 태프트(William H. Taft)를 일본으로 보내 일본 총리이자 임시로 외상도 겸하고 있던 가쓰라 다로(桂太郞)와 이른바 ‘가쓰라-태프트 밀약’을 체결하여 조선의 일본 지배권과 미국의 필리핀 지배권의 교환을 합의해 놓고 있었기 때문이다. 이 밀약은 약 20년 후인 1924년 데넷(Tyler Dennett, 1883~1949) 교수가 루스벨트 문서 연구를 통해 밝힌 바 있다.

러시아의 남하를 경계해 온 미국은 고종이 아관파천을 단행하자 조선이 자주적으로 홀로서기를 할 수 없다고 판단하고 조선이 러시아의 지배하에 들어가지 않도록 일본을 지원했다. 1905년 1월, 루스벨트는 국무장관 존 헤이(John Hay)에게 보낸 편지에서 〈한국인들은 자신들을 위해 주먹 한 번 휘두르지 못했다. 한국인들이 자신을 위해서도 스스로 하지 못한 일을, 자기 나라에 아무런 이익이 되지 않음에도 불구하고 한국인들을 위해서 해 주겠다고 나설 국가가 있으리라고 생각하는 것은 불가능하다〉고 그의 생각을 적고 있다.

이 무렵 미·일 밀월과 루스벨트의 조선 경시와 관련해 자주 등장하는 인물이 루스벨트의 하버드대학 동창생인 일본의 가네코 겐타로(金子堅太郞)이다. 일본이 그를 특사로 미국에 파견해서 루스벨트의 조선에 대한 부정적 인식을 주지시키고 미국의 친일 여론을 주도하였으며, 그리고 가쓰라-태프트 밀약의 배후 인물로, 더 나아가 루스벨트가 그의 요청을 받아 러·일 중재에 나서 포츠머스에서 일본에 유리한 결과를 가져다줄 수 있었다는 것이다. 그렇다면 루스벨트가 가네코의 ‘세치 혀’에 설득되어 그렇게 한 것일까?

그렇지 않다. 루스벨트는 만주에서의 미국의 권익을 지키기 위해 오히려 일본을 이용해 대륙에서 러시아를 견제하도록 하는 치밀한 전략을 추진했다. 가쓰라-태프트 밀약은 일본으로 하여금 조선을 발판으로 대륙으로 올라가 러시아를 견제하고, 해양으로 내려오지 않도록 일본을 묶어 놓는 장치였다. 그는 러일전쟁 땐 일본을 지지했지만 다음해 1906년에는 ‘오랜지전쟁계획(War Plan Orange)’으로 알려진 대일본 전쟁 대비책을 마련하기 시작했고, 만주 지역에서 권리를 보장받는 비밀협정도 일본과 체결했다. 이러한 루스벨트의 외교안보 전략 구상을 감안할 때, 가네코의 대미외교 성과는 상당히 과장된 것으로 보인다.

조선을 전리품으로 해서 일본의 손을 들어준 미국 대통령 루스벨트는 한국인들의 비난을 받기에 충분하지만, 미국에서의 루스벨트는 워싱턴, 제퍼슨, 링컨 대통령과 더불어 러시모어 산(Mount Rushmore) 큰 바위 얼굴에 새겨진 네 명의 미국 대통령 중 한 명으로 존경받는 인물이다.

그는 세계 최강의 백색함대를 건설해 미국의 태평양 진출과 강대국으로의 도약 기틀을 다진 철저한 현실주의자였으며, 또한 ‘큰 몽둥이를 가지고 다니되 말은 부드럽게 하라’는 유명한 말을 남긴 외교전략가였다. 그가 미국에서 존경받는 또 다른 이유는 바로 ‘노블레스 오블리주(Noblesse Oblige)’의 실천으로 루스벨트 자신은 물론 훗날 전투기 조종사이던 막내아들이 1918년 프랑스 공중전에서 전사하고, 큰아들은 노르망디 상륙작전에서 전사한 바 있기 때문이다.

고종의 밀사외교를 외면하고 가장 먼저 공관을 철수한 미국

어쨌든 일본은 루스벨트의 도움을 받아 한국을 그들의 보호국으로 만들기 시작했고 대한제국은 국제사회에서 ‘나약하고 자치 능력이 없다’고 평가절하되었다. 위기의 고종은 1905년 9월 태프트 장관과 함께 일본과 필리핀을 방문했던 루스벨트 대통령의 외동딸 앨리스(Alice Roosevelt)가 태프트 일행과 헤어져서 서울을 방문했을 때 보기 민망할 정도로 지극히 환대했다. 그러나 이미 가쓰라-태프트 밀약이 체결된 후였다.

민영환을 비롯한 대신들도 유일한 대책은 미국의 협력을 얻는 것뿐이라는 결론을 내리고, 고종 황제의 친서를 미국 대통령에게 전달하기로 했다. 밀사로는 미국 감리교 선교사이자 항일운동을 적극 지원했던 호머 헐버트(Homer Bezaleel Hulbert)를 선임했다. 헐버트는 고종의 친서가 도중에 일본인들에게 탈취당할 것을 두려워하여 그것을 주한 미국 공사관의 파우치 편으로 워싱턴까지 보냈다. 그러나 헐버트가 워싱턴에 도착한 것은, 사실상 국가적 주권의 상실을 의미하는 을사늑약이 강제로 체결된 다음 날이었다.

루트(Elihu Root) 국무장관은 주한 미국 공사관의 철수를 훈령하고 난 다음 날에야 비로소 그를 만났지만 매우 냉랭하게 대했다. 또한 헐버트는 고종으로부터 〈짐은 총검의 위협과 강요 아래 최근에 한일 양국 사이에 체결된 이른바 보호조약이 무효임을 선언하며 이 조약에 동의하지 않았으며 앞으로도 결코 동의하지 아니할 것임〉이라는 내용의 친서를 받아 국무부에 전달했으나 ‘할 수 있는 일이 아무 것도 없다’는 답을 받았다.

고종은 헐버트를 파견한 직후 다시 민영환의 친동생인 주 프랑스공사 민영찬(閔泳瓚)을 미국에 급파했으나 주미공관은 외부대신 서리 이완용으로부터 공사관의 문서와 재산을 일본공사관에 이양하라는 훈령을 받은 다음이어서 모든 대미 밀사 외교는 끝나고 말았다. 서울에서도 미국은 공사를 파견한 국가 가운데 가장 먼저 공사관을 철수시켰다. 서양 국가들 중 한국과 가장 먼저 외교 관계를 수립한 미국이 가장 먼저 국교를 단절했다.

미국 공사 모건(Edwin V. Morgan)은 한국 정부에 고별의 인사 한마디 없이 서울을 떠났다. 미국 정부 방침에 따라 황급히 한국을 떠나야 했던 미국 부영사는 훗날 “침몰하는 배에서 황급히 도망치는 쥐떼 같은 모습이었다”고 표현했다. 알렌도 미국공사관의 신속한 철수에 대해 “아직 장례식도 끝나지 않은 관에 못질하는 것”이라고 표현했다.

자주외교를 견지한 근대 외교관의 효시.

박정양은 1905년 을사늑약의 무효를 주장하는 상소를 올리다가 끝내 과로와 병이 겹쳐 운명하고 말았다. 편가르기에 익숙한 일부 사가(史家)들은 그를 친미 반일 정동파로 분류하기도 하지만, 박정양은 구한말 온건중립 노선의 개혁파로서 진보적인 근대화 사상을 가진 지식인이었다. 독립협회를 세워 서재필(徐載弼), 윤치호(尹致昊), 이상재(李商在) 등의 정치적 후견인이 되기도 하였다.

박정양은 주미전권공사로서 1887년 부임 후 미국에서 재임 중 활동 사항과 탐문 내용 등을 상세하게 기록한 《미행일기(美行日記)》를 남겼다. 《미행일기》를 통해 고종이 청의 반대에도 불구하고 박정양을 미국에 파견했고 박정양은 어떻게 ‘자주외교’를 펼쳤는지, 또 박정양이 현지에서 미국 문물을 직접 접하면서 느낀 점 등을 추적해 볼 수 있다.

1880년대부터 20여 년을 한국에서 생활했던 알렌은 그의 회고록에서 〈조선은 개항 이래 운명을 스스로 개척할 계제에 이르렀으나 그러지 못했으며, 남의 충고를 따르지 않고, 전제적인 열강에 구실을 주지 않도록 노력하지 않고 오히려 그들에 의지하려 하다가 스스로 뿌린 씨앗을 거두었다〉고 말한다. 그러나 알렌은 끝까지 조선을 사랑하고 조선을 위해 헌신했으며 조선을 배반하지 않고 신의를 지킨 선교사이자, 전권공사로 조선을 위해 수많은 공적을 남겼다. 그는 한국을 떠나면서 “나는 한국과 함께 쓰러졌다(I fell with Korea.)”는 말을 남겼다.

반면, 일본에 대해서는 ‘1882년 임오군란으로 청에게 밀린 후 10년을 기다려 1894년 청일전쟁으로 청을 물리치고, 삼국간섭으로 러시아에 밀리게 되자 또 10년을 기다려 1904년 러일전쟁으로 러시아를 물리치고, 그 후로는 조선을 발판으로 최종 목표인 중국을 삼키기 위해 절치부심하는 일본 사람들의 기질과 철저한 준비성’을 높이 평가했다.

알렌은 개인적으로 박정양을 존경했다. 알렌은 회고록 《조선견문기(Things Korean, 1908)》에서 ‘조선에도 박정양같이 점잖은 사람들이 있다는 것, 외국어를 못하든, 기이한 도포를 입든, 누구나 신사가 될 수 있다는 것’을 언급하고 있다. 그는 박정양에 관해 알게 될수록 그를 존경하게 되어 수양아버지라고까지 부르고, 박정양이 시골 관리가 되었을 때는 그곳을 찾아가 온돌방의 방석에 앉아 담배를 같이 피웠다고 회고한다. 1994년에는 고종이 총리를 천거해 보라고 하자 박정양을 천거하기도 했다.

구한말 김홍집이 개혁, 개방을 주도하고 한미 국교를 수립한 ‘근대외교의 효시’라면, 초대 주미공사 박정양은 구미 제국에 최초로 부임하여 자주외교를 시현한 ‘근대 외교관의 효시’라고 말할 수 있다. 비록 1년 만에 소환되고 말았지만, 청국의 영약삼단을 뿌리치고 독자적으로 외교를 펼친 그의 태도는 높이 평가 받아야 할 것이다. 또한 그는 서양의 관점에서는 신사가 없던 구한말 조선 전통사회에서-알렌의 말처럼-인격이 훌륭한 진정한 신사였을 뿐 아니라, 독립적 사고로 무장된 자주적 외교관이었다고 평가하고 싶다.

[출처] : 장철균 전 스위스 대사 , 서희외교포럼 대표 <인물로 본 한국외교사 > / 월간조선

20. 박영효(朴泳孝) - 개혁과 권력 사이를 오가다 일본 귀족으로 변절한 조선의 부마

박영효(朴泳孝·1861~1939)는 1872년(고종9년) 12살의 어린 나이에 철종의 부마(駙馬)가 되어 금릉위(錦陵尉)에 봉해졌다. 그러나 3개월 만에 공주가 요절하면서 영광과 좌절이 교차하는 파란만장한 인생을 살았다. 젊은 시절에는 김옥균(金玉均)과 함께 갑신정변의 주체로 참여하는 등 근대화 운동에 앞장선 신진 개혁관료였다.

그러나 서세동점(西勢東漸)의 시대적 혼돈 속에서 그는, 전통과 근대라는 이중의 부조리를 체현하며 역사의 소용돌이에 휘말리게 된다. 그는 일본의 문명개화론에 심대한 영향을 받았으나 일본의 제국주의적 본질과 정한론(征韓論)을 간과한 채, 결국 일본의 조선 병탄에 이용당하는 그릇된 선택을 했다. 한일 강제병합 이후에는 일제의 통치에 협력하며 변절의 생을 마감했다.

박규수의 사랑방에서 조선의 개혁 꿈꿔

박영효는 조선 후기 실학자 연암 박지원(朴趾源ㆍ왼쪽), 그의 손자 박규수(朴珪壽) 등과 가까운 일족이다

박영효는 조선 후기의 명문가 반남박씨(潘南朴氏) 가문에서 태어났다. 그의 부친은 판서 박원양(朴元陽)으로, 연암(燕巖) 박지원(朴趾源)과 그의 손자 박규수(朴珪壽)를 비롯해 초대 주미전권공사 박정양(朴定陽) 등과 가까운 일족이다. 당시 박규수는 역관 오경석(吳慶錫), 유홍기(劉鴻基) 등과 함께 조선의 개혁, 개방을 주도하면서 그의 집 사랑방 모임을 통해 유능한 청년들에게 근대화 개혁사상을 교육했던 대표적 근대화 운동 1세대이다.

12살에 홀아비가 된 박영효는 14살 때인 1875년경부터 형 박영교(朴泳敎)를 따라 박규수의 사랑방에서 근대화 개혁 논의와 국제관계의 변화 등을 학습했다. 그는 이 사랑방 모임에서 김옥균(金玉均), 홍영식(洪英植), 서광범(徐光範) 등과도 교우관계를 맺는다. 이들은 박규수 사후(死後) 오경석과 유홍기의 지도를 받았다.

젊은 나이의 박영효는 서양의 문물과 국제관계의 변화에 남다른 관심을 가지면서 주변정세의 변화를 알아차렸다. 조선의 앞날을 위해서는 서구의 선진 문물을 받아들여 근대화의 개혁을 이루는 한편, 전통적 사대질서를 청산하고 근대 국제질서에 편입해야 한다는 생각을 가졌다.

1870년대 후반부터 박영효는 김옥균 등 사랑방 교우들과 함께 개혁세력을 조직화해서 낡은 국정의 근대화를 도모했다. 대외적으로는 적극적인 개방정책을 구상하면서 영국과 일본의 대조선 정책을 파악해 나가는 한편, 일본통인 이동인(李東仁)을 일본에 파견해 주변정세를 탐지하고 일본과의 비공식적 인적 교류 채널도 형성해 나갔다.

한편, 고종의 친정(親政) 이래 추진해 온 조선의 대외 개방정책은 1880년 김홍집(金弘集)이 일본에서 가져온 황준헌(黃遵憲)의 《조선책략》을 계기로 위정척사 세력의 반대에 직면했다. 이러한 상황에서 박영효 등은 영국과의 국교수립을 성사시키려 했는데, 영국 측의 소극적 반응과 밀사 역할을 하던 이동인이 실종되면서 양국 간의 직접 교섭은 진전되지 못했다.

반청·친일의 계기가 된 수신사

조선은 1882년 미국에 이어 영국, 독일 등과 국교를 수립했다. 이로써 서양 열강이 주도하는 공법체계의 국제사회에 편입돼 형식적으로는 자주독립 국가가 됐다. 그러나 임오군란(壬午軍亂)이 발생하자 친청사대 노선을 견지하던 민씨 외척의 수구파는 청국에 진압을 요청했는데, 청군이 국내에 진입하면서 조선의 독립적 위상은 크게 제약을 받았다.

군란에 개입한 청은 조선이 청의 속방(屬邦)임을 대내외적으로 알리면서 1882년 10월 체결한 중조상민수륙무역장정(中朝商民水陸貿易章程)에 이를 명문화했다. 조선 국왕의 위상은 청의 북양대신(北洋大臣) 이홍장(李鴻章)과 동격으로 격하됐고, 통상 분야에서는 청의 배타적 경제적 이득도 보장했다.

박영효 등 신진 소장 개혁파는 수구세력의 이러한 정책과 태도가 조선의 독립과 자주성을 침해한 행위로 인식했다. 친청 수구세력의 교체와 청의 간섭 배제를 개혁의 우선 목표로 설정하게 된다.

박영효에게 일본 나들이의 기회가 찾아온 것은 그의 나이 스물세 살 때였다. 임오군란 뒤 일본과 체결한 제물포조약 이행을 위한 수신사로 임명돼 방일한 것이다. 그의 임무는 군란에 대한 사과 국서를 전달하고 50만원의 손해배상금 문제를 협의하는 것이었다. 예정 체류 기간은 약 1개월이었다. 하지만 불과 5000원밖에 안 되는 체류경비로 인해 일본 정부의 보조를 받았다. 당시 조선의 재정은 빈곤하기 그지없었다.

박영효 일행은 일본 체류 동안 일본의 문물제도와 산업현장 등 근대화 시설을 돌아보고 큰 충격을 받았다. 그들은 비약적인 근대화를 이루어 낸 메이지 유신을 조선이 적극적으로 수용해야 한다고 생각했다. 그리고 일본의 근대화와 메이지 유신을 탄생시킨 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)와의 운명적 접촉도 갖는다. 박영효 등은 그를 통해 조선의 근대화에 필요한 자금을 마련하기 위한 차관 교섭을 추진하고, 그의 지원을 받아 신문을 발행할 계획도 세웠다.

박영효가 처음으로 태극기를 제작했다?

1882년 조미수호통상조약 조인식 때 사용한 ‘이응준 태극기’(맨위), 현존하는 국기 중 가장 오래된 ‘주이 태극기(미국 스미스소니언 박물관 소장ㆍ가운데)’, 1890년 고종이 외교고문으로 일하던 미국인 데니(O.N.Denny)에게 하사한 ‘데니 태극기’(맨아래).

박영효의 수신사 행보와 관련해 지나칠 수 없는 문제가 태극기이다. 1882년 박영효가 수신사로 일본으로 가는 도중 배 안에서 국기인 태극팔괘의 태극기를 최초로 제작해 사용했다는 기록과 연구가 회자되고 있기 때문이다.

우선 태극기의 호칭과 관련해 생각해 봐야 할 문제가 있다. 태극기는 우리나라 국기의 별칭이지 국기 그 자체는 아니다. 태극기의 호칭은 1919년 3·1운동 당시 ‘조선국기’로 부르던 국기 이름을 일본이 알아차리지 못하도록 하기 위해 ‘태극기’로 불렀다고 한다. 따라서 박영효가 태극기를 처음 제작, 사용했다는 기록과 주장은 역사적 사실을 따져봐야 한다.

다음으로, 조선의 국기 제작에 관한 문제이다. 조선의 조정에서 국기에 대해 처음으로 관심을 갖게 된 것은 1876년(고종13년) 운요호 사건 때 일본 측이 “운요호에는 엄연히 일본의 국기가 게양되어 있었는데 왜 포격을 가하였는가”라고 트집을 잡은 것이 계기였다. 조선도 국기에 대한 새로운 인식과 함께 국기 제정의 필요성이 거론되기 시작한 것이다.

그러다가 1882년 5월 미국과 수호조약을 체결하는 과정에서 미국 대표 슈펠트(Robert W. Shufeldt)가 조선의 독자적 국기가 있어야 한다고 지적하자, 당시 조선 측 실무대표인 김홍집이 역관 이응준(李應俊)에게 지시해 태극도형기를 제작해 조미수호통상조약 조인식에서 국기로 사용했다. 이 태극도형기는 2004년 미국 해군부 해상국의 자료에서 발견되어 ‘이응준 태극기’로 알려져 있다.

박영효는 제3차 수신사로 일본에 가면서 이 태극도형기를 기초로 일부 변형해 사용한 것으로 추정된다. 1883년(고종20년) 음력 1월 왕명으로 태극과 4괘가 그려진 박영효의 태극도형기를 조선의 국기로 사용토록 공포함으로써 국기의 효시가 됐다. 그러나 구체적인 제작 방법을 정해 놓은 것은 아니었다. 1883년 공포된 최초의 공식 국기는 현재 남아 있지 않다. 현존하는 가장 오래된 국기는, 푸트(Luicus H. Foote) 미국 공사의 조선 방문을 수행하던 주이(Jouy)가 1884년 입수해 미국으로 가져간 ‘주이 태극기’로, 현재 미국 스미스소니언 박물관이 소장하고 있다.

후쿠자와 유키치와의 인연

박영효 등 젊은 신진 관료들이 메이지 신(新)일본의 설계자와 다름없는 후쿠자와 유키치를 만나게 된 것은 이들 개혁세력의 향후 행보에 결정적 영향을 미쳤다.

후쿠자와는 1858년 도쿄의 에도(江戶)에 네덜란드어 어학교인 난학숙(蘭學塾)을 열고 학생들을 가르치다가 1859년 미일수호통상조약의 비준 교환을 위한 막부 측 사절단과 함께 미국을 방문했다. 이후 수차례에 걸쳐 유럽과 미국을 돌아본 후 1866년 《서양사정》을 출판했는데 당대 베스트셀러가 됐다. 후쿠자와는 자유주의와 공리주의적 가치관의 확립, 막부기구의 개혁과 구습타파 등을 주장했고 부국강병과 국가 중심의 평등론을 역설했다. 이어 일본사회에 시빌리제이션(civilization)이라는 ‘개화’의 개념을 도입하고 막부 철폐를 역설, 1868년 도쿠가와 막부의 지배 종식에 결정적 영향을 미쳤다. 1871년 메이지 유신 이후 그의 동료들은 신정부에 출사했는데, 후쿠자와는 입각하지 않았다.

그는 정부 밖에서 메이지 유신의 이론적 토대를 제공하면서 서구화를 지향하는 재야인사로 변모했다. 1873년 언론사인 메이로쿠사(明六社)를 창설한 후, 개화 청년 양성과 실용적인 학문 등을 장려하여 일본 근대화의 대표적 계몽사상가로 자리매김했다. ‘조선의 후쿠자와’를 자처한 이광수는 훗날 후쿠자와를 ‘일본에 복을 주기 위해 하늘이 내린 위인’이라고 극찬한 바 있다. 오늘날 일본의 1만 엔 지폐에 등장하는 후쿠자와는 서양 문명의 충격 속에 일본을 근대적 국민국가로 만든 위대한 사상가로, 일본에서는 ‘근대화의 아버지’로 평가받고 있다. 물론 한국과 중국에서는 제국주의 침략의 기치를 든 탈아론(脫亞論)의 주창자로 알려져 있다.

민씨 수구세력과의 마찰

1882년 11월 귀국한 박영효 수신사 일행은 일본의 근대화 성공과 후쿠자와 유키치의 문명개화론에 강한 영향을 받아 조선의 근대화 개혁에 대한 의지는 더욱 굳어졌다. 그러나 조선의 정치상황은 그들의 생각과는 다른 방향으로 전개되고 있었다. 임오군란 이후 간섭이 심해진 청국의 힘을 배경으로 친청사대의 민씨 척족세력과 안동김씨의 수구파 정권이 권력을 장악하고 있었다.

박영효는 귀국 후에 한성부윤(오늘날의 서울시장)으로 임명되어 일본을 ‘벤치마킹’하면서 개혁조치들을 추진했다. 그러나 사사건건 친청 수구의 완강한 반대에 부딪혔다. 박영효가 한성부에 설치한 치도, 경순, 박문의 개혁 부서는 수구파들의 반대로 폐지되었고, 복제 개량, 색의 장려와 종로-동대문 사이의 도로정비를 위한 가가(假家) 철거 등을 추진했다. 그러나 이들의 반대와 비판에 시달리다가 이듬해인 1883년 3월에 광주유수라는 한직으로 쫓겨나고 말았다.