인물로 본 한국 외교사 Ⅲ-유정,소현세자,신숙주,김지남,오경석

11. 사명대사 유정 - 國難극복에 앞장선 護國승려의 佛僧외교

임진왜란 후 일본과 국교 교섭을 한 사명대사

사명대사(四溟大師·1544〜1610)는 1592년(선조 25) 일본이 조선을 침공하자 승군(僧軍)을 이끌고 일본군과 싸운 승병장(僧兵將)으로 잘 알려져 있다. 이 전쟁은 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)의 15만 일본군이 ‘명나라를 칠테니 길을 빌려달라(征明假道)’는 명분하에 조선을 침략하면서 시작되었다. 7년간 계속된 이 전쟁을 우리 역사에서는 ‘임진왜란(壬辰倭亂)’이라고 부르고, 일본에서는 ‘문록경장의 역(文祿慶長の役)’, 중국에서는 ‘만력의 역(萬曆之役)’이라고 부른다.

우리가 이 전쟁을 임진왜란(壬辰倭亂)이라고 부르면, 대마도를 거점으로 고려와 조선을 약탈해 온 왜구(倭寇)가 일으킨 전쟁이 된다. 이 전쟁은 왜구가 아니라 도요토미 히데요시에 의해 통일된 일본 막부가 조선을 정조준해서 침략한 전쟁이었다. 그리고 명의 참전으로 국제전으로 확대된 ‘동북아 7년 전쟁’이었다. 따라서 이 전쟁을 단순히 임진년에 발생한 왜란이라고 하는 것은 검토를 요한다. 본문에서는 ‘조선·일본 전쟁’ 또는 약칭으로 ‘조·일 전쟁’으로 부르기로 한다.

조선의 요청에 따라 참전한 명나라는 7년의 전쟁기간에 4년이나 휴전하면서 일본과 비밀리에 강화회담을 진행했다. 이 회담에서 조선이 소외된 것은 물론이고 일본은 명 측에 조선의 분할을 제의하는가 하면, 명은 조선을 직할통치(直轄統治)하려고 했다. 전시에도 치열한 외교가 병행되고 있었던 것이다. 조·일 전쟁은 열전(熱戰)과 외교전(外交戰)이 혼합된 이중 전쟁이었던 것이다.

이 전란 중에 사명대사(이하 사명·四溟 또는 그의 법명인 유정·惟政으로 호칭)는 외교밀사로 일본의 선봉장 가토 기요마사(加藤淸正)와 만나 이러한 명·일 간의 음모를 탐지하고, 전란 후에는 조선의 외교사절로 일본을 방문하여 막부의 장군 도쿠가와 이에야스(德川家康)와 담판하는 등 대일 외교의 최전선에서 활약하였다.

올해는 을사조약 110주년, 광복과 분단 70주년 그리고 한・일 국교정상화 50주년이 되는 해이다. 오늘날의 불편한 한·일 관계를 돌아보면서 불승(佛僧)에서 호국(護國) 승병장으로 그리고 외교사절로 변신하며 조선을 구하는 데 앞장섰던 사명대사의 생애를 추적해 보는 것은 의미있는 일이라 하겠다.

파란만장했던 사명대사 일대기

사명대사에 대한 호칭은 다양하다. 그의 법명은 유정(惟政), 호는 사명당(四溟堂) 또는 송운(松雲)으로 불린다. 일본에서는 송운대사로 더욱 잘 알려져 있다. 유감스럽게도 사명대사의 외교활동은 우리 역사에 자세히 기록되어 있지 않다. 그래서 그의 생애와 활동에 관해서는 현존하고 있는 허균(許筠)의 석장비(石藏碑), 사명의 고향 밀양에 있는 영당비(影堂碑),건봉사에 있는 기적비(紀蹟碑),그리고 파괴된 석장비를 복원한 사명대사비(四溟大師碑) 등 네 개의 비를 통해 복원되고 있다. 그리고 사명의 행적으로는 그의 제자 해안 등이 남긴 글들을 모은 《사명당대사집(四溟堂大師集)》에 전해지고 있다.

이들을 통해 사명대사의 생애를 재구성해 보면, 그는 1544년(중종 39) 현재 경상도 밀양에서 임수성(任守成)의 둘째 아들로 태어났다. 어려서부터 총명했던 그는 7세에 이미 조부에게서 사략(史略)을 배웠고, 13세에는 당대의 문장가로 이름이 높던 황여헌(黃汝獻)으로부터 《맹자》를 배웠다고 한다. 그러던 중 1558년(명종 13)에 어머니가 죽고, 1559년에 아버지가 죽자 김천 직지사(直指寺)로 출가하여 신묵(信默)의 제자가 되었다가 18세 되던 1561년(명종 16)에 승과(僧科)에 합격하였다. 출가한 지 불과 2년 만에 승과에 급제하면서 그의 명성은 점점 높아져 당시의 쟁쟁한 문사들과도 교유하게 된다.

사명의 이러한 학문적 배경은 그의 가족력에서 찾아볼 수 있는데 그의 증조부 효곤(孝昆)과 조부 종원(宗元) 모두 과거에 급제하여 벼슬을 지낸 사족(士族) 출신이었다. 현존하는 그의 시문과 외교활동에서 보여주었던 탁월한 협상능력은 사족 집안의 학문적 소양을 반영한 것으로 추론해 볼 수 있다. 1575년(선조 8)에는 묘향산으로 서산대사(西山大師) 휴정(休靜)을 찾아가서 제자가 되어 선리(禪理)를 참구하다가 43세 되던 해 옥천산의 상동암에서 마침내 무상(無上)의 법리를 깨달았다고 한다. 1589년에는 정여립(鄭汝立)의 역모사건(己丑逆獄)에 휘말려 투옥되었다가 무죄로 풀려났는데, 이는 당시의 정치·사회적으로 혼란했던 시대상을 반증하는 것으로 보인다.

1592년 일본이 조선을 침공하자 그는 스승 휴정을 도와 승병을 일으키고 전장에서 큰 공을 세워 당상관(堂上官))에 올랐다. 1594년(선조 27)에는 외교밀사로 일본군 선봉장 가토 기요마사와 네 차례 회담하면서 명과 일본의 비밀회담 내용을 탐지해 내 조선의 위기를 막아낼 수 있었다. 그리고 전후에는 대마도를 거쳐 일본으로 가서 도쿠가와 이에야스와 회담하여 강화를 협의하는 등 성공적인 외교성과를 거두었는데 이러한 외교활동에 관해서는 뒤에 자세히 살펴보기로 한다. 10여 년의 호국활동 후 64세에 세속의 일을 정리하고 해인사로 내려가 정양(靜養)하다가 1610년(광해군 2) 67세에 법문하였다.

사명이 활동했던 시대의 조선 정국과 불교의 위상

사명 시대의 조선은 정치적으로나 불교사적으로 매우 불행하고 암울한 시기였다. 조선을 창건하면서 표방한 정도전(鄭道傳)의 유교주의는 고려의 쇄망이 불교의 지나친 국정개입과 속세참여로 정치와 사회가 문란해진 데 따른 것이었음을 감안할 때 당연한 결과로 이해할 수 있다. 그러나 문제는 시일이 경과하면서 점차 불교에 대한 배척이 도를 넘게 되었다는 것이다.

태종은 사원과 승려 수를 제한하고 사원의 토지와 노비를 감축시켰고, 세종은 승록사(僧錄司)를 폐지하고 흥천 흥덕사를 제외한 도성 내 모든 사원을 철폐했다. 세조 대에 일시 흥불 시책들이 추진되었으나, 연산군에 이르러 선종본사인 흥천사와 교종본사인 흥덕사까지도 철폐하여 관청으로 사용하였을 뿐만 아니라, 여승들을 궁방의 종으로 삼게 하는가 하면 승려를 환속시켜 관노(官奴)로 삼게 하였다. 이어 중종도 사원의 전답을 향교에 부속시켰고, 불상과 종을 녹여 무기를 만들게 하였다. 불교의 경제적 기반은 거의 대부분 무너져 파불(破佛)의 지경에 이르고, 사회적 위상과 승려의 신분도 철저하게 격하된 것이다.

명종 대에 이르러 수렴청정(垂簾聽政)하던 문정왕후의 후원으로 승과가 부활되고 도승제(度僧制)가 다시 시행되면서 휴정과 사명이 발굴되기도 하였으나, 문정왕후의 죽음과 함께 다시 원점으로 돌아갔다. 이후 불교가 위치할 곳은 산간밖에 없었다, 본격적인 산중승단불교의 시대로 접어든 것이다.

정치, 사회적으로도 연산군의 무오사화(戊午士禍) 등 4대사화(四大士禍)의 여파로 축적되어 온 갈등과 모순이 한꺼번에 표출되고 있었다. 사화의 영향은 그 후 조선의 역사에서 치명적 상처를 남기게 되는데, 그것은 본질적으로 사림파(士林派)와 훈구파(勳舊派)의 정치적 입장과 경제적 이해관계의 충돌에서 비롯된 것이었다. 이러한 대립이 사화들을 거치면서 더욱 증폭되어 갔다. 선조 즉위를 전후하여 사림파 간의 치열한 내부 투쟁이 일어나고 여기에 잔존 훈구파들이 가세하면서 본격적인 당쟁의 양상을 띠게 되었다.

특히 1589년(선조 22) 정여립 역모사건을 기점으로 정치세력이 붕당(朋黨)화하면서 정치가 더욱 첨예한 대립과 갈등을 빚게 된다. 이러한 붕당정치의 지속은 지배계층의 혼란과 부패로 이어지고 국가재정이 고갈되면서 다시 일반 백성들에 대한 가렴주구(苛斂誅求)로 이어져, 농민들이 수취를 피해 도망하거나 도적이 되는 위기의 국면을 맞게 되었다. 사명이 살던 시대는 이러한 조선사회의 내부 모순으로 인해 국가체제가 효율적으로 운용되기 어려운 상황에 이르렀다.

승병장으로 변신한 사명대사

서산대사는 승병을 지휘하여 평양탈환 전투 등에서 전공을 세웠다

이러한 정치, 사회적 혼란의 상황에서 일본군이 침략하자 조선은 위기 대처 역량에 한계를 드러내고 말았다. 파당적 이해로 국론이 분열되어 있던 상황을 감안하면 전쟁 초기의 비참한 패퇴는 당연한 것이었는지도 모른다. 1592년(선조 25) 일본군의 침공 사실도 3일 후에나 알게 된 조선 조정은 일본군이 빠른 속도로 북상하자 선조는 서울을 사수한다던 약속을 어기고 개성을 거쳐 평양으로 파천(播遷)했다.

임진강 전투에서도 패전하자 이덕형(李德馨)을 청원사로 삼아 명에 원병을 청하기로 결정하고 선조는 압록강 의주로 피란했다. 그러나 일본군의 선발대였던 고니시 유키나가(小西行長)가 평양성을 함락하자 선조는 압록강을 넘어 랴오둥으로 가서 명에 내부(內附)하겠다는 뜻을 공개적으로 표명했다. 유성룡(柳成龍)은 “임금이 한 발짝이라도 우리 땅을 떠나면 조선은 더 이상 조선이 아닙니다(朝鮮非俄有也)” “동북의 여러 고을이 아직 건재하고, 충의에 찬 의병이 곧 들고일어날 것”이라고 하면서 선조를 계속 설득해 겨우 랴오둥 내부를 막았다.

의주 행재소로 피란한 조선 조정은 묘향산에 있던 서산대사(西山大師) 휴정(休静)을 초치해 세란(世亂)을 구해 줄 것을 당부하고 그에게 승군(僧軍)을 관장하게 하였다. 휴정은 전국 사찰에 격문을 보내 궐기할 것을 호소하는 한편, 스스로 모집한 승병 1500명을 거느리고 순안 법흥사에 주둔했다. 당시 금강산에 머물던 사명은 의승(義僧)을 모으고 있었는데 휴정의 격문을 보고 법흥사에 합류했다.

사명이 법흥사에 합류하자 73세의 고령인 휴정은 실전의 모든 책임을 사명에게 맡기고 그를 의승도대장(義僧都大將)으로 삼았다. 그는 승병군을 이끌고 일본군이 점령한 평양성 인근에 주둔했는데 이 무렵 전국 각지에서 모여든 의승군의 수는 무려 5000여에 이르렀다. 1592년 12월 명나라 원군이 도착하자 1593년 1월 관군과 사명의 승군이 합동으로 평양성을 공략해 평양성을 탈환했다.

평양성 탈환 후 개성까지 회복한 관군과 명의 원군은 서울 수복을 위해 일본군을 추격하며 전투를 벌이던 중 벽제관(碧蹄館) 부근에서 크게 패하였다. 그러나 승병군은 도원수(都元帥) 권율(權慄) 장군과 함께 행주산성에서 일본군에 대승을 거두고, 이어 노원평(蘆原坪) 전투에서도 사명의 승군은 승리를 거두었다. 이에 선조는 사명을 당상직(堂上職)에 오르게 해 승려를 당상관으로 삼는 파격적인 조치를 취하기도 했다.

그러나 1594년(선조 27) 4월 이후 일본군은 남쪽으로 퇴각하고 사실상 휴전상태로 들어가고 있었다. 사명대사는 산성수축에 착안하여 산성개축에 노력하는 한편, 군기제조에도 힘을 기울여 해인사 부근에서 활촉 등의 무기를 만들고, 투항한 일본군 조총병을 비변사에 인도하여 화약제조법과 조총사용법을 전수받도록 하는 용의주도함을 보였다.

明·日 비밀회담과 소외된 조선

1593년(선조 26) 평양 전투에서 일본군을 격파한 명군은 서울 바로 북쪽인 벽제관에서 일본군에 패하고는 개성으로 물러났다가 다시 평양으로 후퇴해 버렸다. 일본 역시 벽제관 전투에서 대승을 거두고도 서울에 머물지 않고 남쪽으로 철수했다. 그리고 1592년 4월 시작된 조·일 전쟁은 이듬해 6월 진주성이 함락된 이후 1597년 2월 정유재란(丁酉再亂)이 일어나기까지 4년 동안 전투가 없는 소강상태에 이른다. 왜 승리한 일본군이 남쪽으로 퇴각하고 휴전상태로 들어간 것인가? 이 4년간 무슨 일이 있었던 것인가?

명은 막대한 희생을 감수하면서까지 일본군과 격전을 계속할 생각이 없었다. 일본과 강화할 생각을 갖고 있었다. 명군의 총책인 병부상서 석성(石星)은 “우리가 왜와 원수질 까닭이 없다. 속국이 넘어지는 것을 차마 두고 볼 수 없어, 특별히 군사를 일으켜서 서울과 평양을 수복시켜 주었다. 조선도 그것으로 만족해야 한다”고 했다. 일본군의 선봉인 고니시 유키나가도 임진강을 끼고 대치하고 있으면서 강화에 적극 응했다. 명은 1592년 9월 심유경(沈惟敬)을 평양으로 보내 고니시 유키나가와 회담하고 그 결과를 당시 조선의 도원수 김명원(金命元)에게 알려 왔다. “일본군과 다음과 같이 약속했다. 50일 기한으로 왜병은 평양 서북쪽 10리 밖으로 나가서 약탈하지 말 것이고, 조선군사도 10리 안으로 들어가서 왜군과 싸우지 말아야 할 것이다.” 명·일 양국이 이미 휴전에 합의했던 것이다.

이러한 명·일 강화회담에 조선은 완전히 소외되어 어떤 내용이 오고가는지 모르고 있었다. 이 같은 회담의 동향을 눈치챈 사람이 재상 유성룡(柳成龍)이었다. 유성룡은 명 제독 이여송에게 일본과 강화해서는 안 되는 이유를 간곡히 설명했으나, 이여송은 이 문제가 명 황제와 조정의 결정이니 자신이 바꿀 수 없다고 하면서 방해하면 위아래 가릴 것 없이 처단하겠다고까지 했다. 그리고 명은 조선에 패문을 보내 조선군이 일본군에게 보복하지 말라고 하였다.

휴전을 성사시킨 심유경은 북경을 다녀온 뒤 1593년 4월 용산에서 고니시 유키나가와 다시 비밀리에 만나 회담한 후, 명의 사절로 일본을 방문했다. 명의 사절에게 일본의 도요토미 히데요시는 다음 7개항의 강화조건을 제시했다. 1. 황제의 현숙한 여자를 일본의 후비로 삼는다. 2. 관선과 상선의 왕래를 허용한다. 3. 두 나라의 대신이 서로 서약서를 쓴다. 4. 조선의 8도 중 4도만 조선국왕에게 주고 4개 도는 일본이 갖는다. 5. 조선의 왕자와 대신 한두 명을 일본에 보낸다. 6. 두 왕자(순화군·의화군)는 돌려보낸다. 7. 조선의 대신이 위약하지 않는다는 서약서를 쓴다.

그런데 심유경이 명에 돌아가 회담결과를 보고할 때는 히데요시가 제시한 7개항을 보고하지 않고 국서를 변조하여 ‘히데요시를 일본 국왕에 봉한다’는 내용만 포함시켰다. 이어 1596년 9월 일본에 파견된 명의 사절은 히데요시를 일본 국왕으로 봉한다는 명 황제의 칙서를 전달했다. 이것이 히데요시에게 전달되었을 리는 만무하다. 더욱 믿기 어려운 일은 북경으로 돌아온 명의 사절이 다시 표문을 위조해서 ‘수길(秀吉)이 책봉을 받고 사은(謝恩)하였다’고 보고했다. 양국의 국서가 위조되는 상황에서 화의가 성사될 리 없었다. 히데요시는 결국 사건의 진상을 알게 되고 1597년 2월 조선을 재침했다. 정유재란(丁酉再亂)이다.

일본군의 선봉장 가토 기요마사를 찾아간 외교밀사 사명

사명대사와 교섭을 벌인 일본 장수 가토 기요마사

휴전상태가 지속되고 고니시와 심유경이 극비리에 강화회담을 진행하고 있는 상황에서 도원수 권율과 명군 장수 유정(劉綎)이 사명대사를 외교밀사로 위임해 당시 울산 서생포(西生浦)에 진을 치고 있던 일본의 제2선봉장 가토 기요마사와 회담하게 하였다.

그리고 이미 경쟁관계에 있던 가토 기요마사와 고니시 유키나가와의 사이가 좋지 않다는 정보를 제공해 주었다. 왜 사명에게 이러한 중대한 일을 맡겼는지 기록된 바는 없으나 가토가 불교신자였다는 점이 고려되었을 가능성이 있다. 가토와 경쟁관계에 있던 고니시 유키나가는 세례명이 ‘아우구스티노’였던 독실한 천주교도였다.

동해 바다가 한눈에 내려다보이는 서생포 성은 바다와 육지를 잇는 길목으로 당시 일본군의 요새였다. 1594년(선조 27) 4월 12일. 사명대사가 이 성으로 가토 기요마사를 찾아갔다. 사명의 목적은 물론 적정을 탐방하고 극비리에 진행되고 있는 명·일 회담의 내용을 탐문하려는 것이었다.

적진에 들어간 사명은 ‘북해 송운(松雲)’이라 자칭하고 ‘대선사(大禪師)’라 소개하면서 가토를 대면하였다고 전해진다. 가토가 휘호를 청하자, ‘자기 물건이 아니면 털끝만치라도 취하지 말라’는 필묵을 써 주었다고 한다.

사명은 득도(得道)의 경지에 이른 불승(佛僧)의 필담으로 가토를 압도하는 한편, 가토와 고니시의 사이가 좋지 않다는 정보도 적절히 이용했다. 그래서 그동안 명·일 간에 은밀히 추진되어 온 강화조건이 ‘조선 8도를 분할해서 남쪽 4도를 일본에 할양할 것’ ‘왕자 1인을 일본에 보내 영주시킬 것’ 등이 포함된 5개 항임을 가토로부터 알아냈다.

그리고 이 5개 항은 도요토미 히데요시가 제시한 7개 항 중에서 2개 항을 제외시킨 것인데 그것은 고니시가 명나라와 강화를 쉽게 성사시켜 공을 차지하려는 의도라는 것이다. 가토와의 경쟁에서도 이기기 위해서였던 것인데 이 사실을 알고 있던 가토는 오히려 고니시에게 공을 뺏기지 않기 위해 사명대사에게 그 내용을 털어놓은 것으로 볼 수 있다.

사명은 이 내용을 명의 유정과 조선의 김명원에게 보고(淸正營中 探情記)하여 명·일 강화를 저지시켜야 함을 설파했다. 이후 사명은 1594년(선조 27) 7월 10일,12월 23일 그리고 1597년(선조 30) 3월 18일 등 3회에 걸쳐 서생포로 다시 들어가 가토와 회담했는데, 마지막 회담은 가토의 요청에 따른 것이었다. 두 번째 왕래 후에는 선조에게 적을 토벌하고 백성을 보전할 글(討賊保民事)을 올렸다. 또 네 번째 방문 후인 1597년(선조 30) 4월에는 일본의 재침이 분명히 예상되므로 사태를 방치하지 말고 병력을 총동원하여 육로와 수로로 협공하여 적을 섬멸시킬 것을 건의했다.

허균이 쓴 석장비문에는 서생포에서 가토와 사명이 나눈 ‘설보화상(說寶和尙)’의 일화가 전해지고 있다. 가토가 “너희 나라에 보배가 있느냐”고 묻자 사명은 “우리나라에는 보배가 없다. 보배는 일본에 있다”고 대답했다. 가토가 그게 무슨 뜻이냐고 되묻자 사명은 “우리나라에서는 네 머리를 보배로 알고 있다. 그러니 보배는 일본에 있는 것이 아니냐”고 답했는데 이 말에 가토는 놀라서 탄복했다고 한다. 이런 일화 때문에 사명은 설보화상 즉, ‘보배를 말한 스님’으로 불리게 되었다는 것이다.

조선의 비공식 외교사절로 대마도 방문

서생포 회담은 명·일 간의 조선영토 분할 획책 등 중대한 정보를 파악해 이를 저지하는 토대를 마련할 수 있었고, 가토와 고니시 사이의 갈등조장으로 적진의 분열을 유도했으며, 적정탐문을 통해 군사적 대비를 가능케 했다는 점을 성과로 요약할 수 있다. 조·일 전쟁은 열전을 방불케 하는 외교전이 전개되고 있었음을 알 수 있는 대목이다. 전시에도 중단되지 않고 전개된 사명과 가토와의 서생포 회담은 명·일 비밀회담으로 분할될 위기에 있던 조선을 구한 최고의 외교전이었다고 평가된다.

전쟁은 본국에서 히데요시가 사망함으로써 종결되었다. 전쟁이 끝난 다음 해인 1599년(선조 32) 일본이 조선과 화친을 원한다며 대마도주 소 요시토시(宗義智)가 그 뜻을 조선에 보내 왔다. 조선으로서는 원수와 화친을 맺을 수 없다는 대의명분론과 중신들의 파쟁으로 인한 의견불일치로 결정을 미루어 왔다. 이렇게 여러 해를 끌던 중 1604년(선조 37) 대마도주가 다시 사신을 보내 새로운 권력자로 등장한 도쿠가와 이에야스의 명이라면서 강화에 응하지 않으면 다시 전쟁이 발생할지도 모른다고 전해 왔다.

조정에서는 우선 사절을 만나 진의를 파악하는 한편, 일본의 동향을 직접 살펴보기로 하고 사명을 대마도로 파견하기로 결정했다. 여기에서 왜 대마도가 조·일 강화에 적극 나섰는지부터 그 이유를 살펴볼 필요가 있다. 조·일 전쟁으로 가장 타격을 입은 곳이 대마도였다. 대마도는 조·일 간의 길목일 뿐 아니라 조선과 무역을 해야 먹고살 수 있는 곳인데 조선과 무역이 10년 동안이나 단절됐기 때문이다. 새로이 일본 열도를 장악한 도쿠가와가 조선과의 강화를 열망했던 것도 사실이지만 대마도가 먼저 앞장서서 조선과의 화의를 갈망하고 있었던 것이다.

그런데 조선은 왜 이러한 대마도의 제의와 일본의 재침의지를 파악하기 위해 조선의 정식 사절이 아닌 사명을 보내야만 했을까? 우선 전쟁에 군대를 파견했던 명과의 관계를 고려했을 것으로 보인다. 명과 상의 없이 조선이 단독으로 일본과 외교교섭을 재개하면 명과의 정치문제가 될 수 있기 때문에 조선이 정식 대표를 파견하기 곤란했을 수 있다. 따라서 조선의 정식 사절을 일본 수도에 보내지 않고 비공식 사절을 대마도에 보내 진위 여하를 타진해 보려 했던 것으로 볼 수 있다. 근대외교에서는 ‘막후채널’로 불리는 이러한 비공식 외교통로를 자주 이용한다. 그리고 특별히 사명을 선택한 이유는 이미 서생포 회담에서 검증된 사명의 외교력 때문인 것으로 보인다.

대마도에 도착한 사명은 양국 화친을 추진하고 있는 대마도주와 평조신(平調信) 승려 겐소(玄蘇) 등을 만났으나 자세한 행적은 알려지지 않고 있다. 다만, 대마도에 도착해서 서산사에 머물렀으며 겐소 스님으로부터 일본이 다시 전쟁을 일으키지는 못할 것이라는 말을 전해 들었고, 대마도주도 일본이 재침 의지는 없을 것으로 본다고 사명에게 알린 것으로 전해지고 있다. 이와 관련해 대마도 측에서 후일 조선에 보내 온 서한을 보면, 사명이 대마도 측과는 물론 일본과의 화친의 필요성에 공감한 것으로 보이며, 이때 대마도에 있던 조선인 포로의 송환을 요구했던 것으로 추정된다.

도쿠가와 이에야스와의 회담과 포로 3000명 송환의 진실공방

대마도에서 3개월 동안 머문 사명은 11월경 예정에 없던 일본 본국으로 떠난다. 당시 조선은 사명에게 대마도를 방문하여 도쿠가와의 재침 위협에 대한 진위 여하를 탐문하라는 것이었다. 일본과의 관계 정상화를 논의하는 문제에 관해 아직 결정을 하지 못하고 미루고 있는 상태였기 때문에 일본 본국은 방문 대상지가 아니었다. 그런데 왜 사명이 조정으로부터 위임받지 못한 일본까지 가게 된 것일까? 그 배경에 관해 기록된 바는 없지만, 사명의 일본 방문 결과는 매우 중요하기 때문에 그 동기를 역추적해 볼 필요가 있다.

후일 대마도주가 조선에 보낸 서한이 실록에 실려 있는데 여기에서 단서를 찾을 수 있다. 사명은 대마도와 화친이 되었다고 하더라도 일본 본국과 화친하지 않으면 후환이 있을 것을 우려했다. 그러자 대마도주가 도쿠가와에게 편지를 보내 그 뜻을 전달했는데 도쿠가와가 “송운대사(사명)를 인도하여 일본에 오면 성의를 다하겠다”고 연락해 와서 사명이 일본에 건너간 것으로 되어 있다. 이 기록이 사실이라면 사명은 대마도주의 주선과 도쿠가와의 요청에 의해 일본에 간 것으로 볼 수 있다.

또한 사명이 귀국 후 대마도의 승려 겐소와 대마도주의 측근에게 보낸 서한을 보면 당시 사명은 일본에 가서 국정을 직접 탐문하고, 신의에 입각한 화평 가능성을 타진하며 일본에 잡혀간 피로인(被擄人)을 송환하려 했던 것으로 추정된다. 사명은 가토와 서생포에서 회담할 때도 불자의 입장에서 일본과의 화평 필요성을 강조한 바 있음을 볼 때 대마도주의 권유와 도쿠가와의 요청을 오히려 적극적으로 받아들였을 가능성도 생각해 볼 수 있다.

일본에서는 새로운 통치자 도쿠가와 이에야스가 기다리고 있었다. 사명은 도쿠가와와 1605년 2월과 3월 두 차례 후시미 성에서 만났지만 일본의 공식기록에는 남아 있지 않고, 관련 자료들을 통해 이 회담 내용의 일부만이 전해지고 있다. 현재까지 발굴되고 연구된 일본 측 기록과 사명의 귀국 보고, 그리고 일본 측과 오고간 서한, 석장비 등에 기록된 내용을 통해 후시미 성에서 협의된 사항을 정리해 보면, 1. 일본은 조선을 다시 침략하지 않는다. 2. 상호 화평의 상징으로 통신사를 교환한다. 3. 일본에 끌려간 피로인을 송환한다. 4. 전란 중 선릉과 정릉을 도굴한 범인을 조선에 인도한다는 것 등이다. 일본 측 자료에서는 “이 회견에서 일·조 간의 화의가 정해졌다”는 기록도 발견되고 있다.

도쿠가와 이에야스와 회담하는 사명의 신분은 정식 외교사절이 아니고 국서도 가지지 않은 평범한 승려 신분에 불과했지만, 그는 일본 막부의 최고 책임자였던 도쿠가와 이에야스를 상대로 외교 담판을 벌인 것이다. 이 자리에서 도쿠가와는 자신은 조선에 군대를 파병하지 않았으며 도요토미 막부와는 다른 정부라는 입장을 밝히고 조선과 강화를 맺고 싶다는 의견을 피력한 데 대해 사명은 강화에 앞서 그 징표로 먼저 일본이 전쟁 책임을 인정하는 내용의 국서(國書)를 조선에 보내고, 왕릉 도굴범을 송환하도록 요구했다는 점에서 이 회담의 의미는 매우 크다고 평가된다.

사명이 일본을 다녀오면서 ‘남녀포로 3000여 명을 스스로 준비한 양곡을 먹이면서 데리고 돌아왔다’고 〈석장비문〉과 〈행적(行寂)〉 등에 적혀 있음과 관련하여 이러한 포로쇄환설의 사실여부에 대해서는 논란이 있다. 사명의 귀국 시 피로인 송환은 이루어지지 않았고 사명은 귀국 후 일본의 승려 겐소 등에게 서한을 보내 도쿠가와가 약속한 포로송환을 이행하도록 촉구해 줄 것을 부탁하고 있기 때문이다.

그러나 사명의 귀국 무렵인 1605년 5월에 대마도에서 1390명의 포로가 송환되었고, 2년 후 1607년에는 후시미 성 합의에 따른 제1차 통신사가 일본에 파견된 후 송환된 포로가 1249명이었다는 역사 기록은 확인되고 있으므로 사명이 귀국 시에 포로 3000여 명을 데리고 돌아왔다는 기록은 과장되었다 하더라도 이러한 포로송환 정황을 세월이 지난 후세에 개괄적으로 기술한 것으로 볼 수 있다.

대마도주가 변조한 외교문서로 국교가 정상화된 조·일관계

사명이 도쿠가와와 회담한 지 몇 개월 후, 소 요시토시 대마도주가 도쿠가와의 인장이 찍힌 국서와 도굴범 두 명을 보내 왔다. 이 국서의 내용은 《조선왕조실록》에 남아 있다. ‘우리가 전대의 잘못을 바로잡으려는 것은 지난해 유정(惟政)에게 말한 대로다’라고 적혀 있다. 하지만 국서는 대마도주가 변조한 것이었다. 조선은 국서가 변조된 것을 알아챘다. 서체와 연호 등 과거 일본의 국서와 달랐기 때문이다. 도굴범도 선조가 직접 국문했지만 진범이 아니었다. 그런데도 조선은 변조된 국서를 불문에 부치고 도굴범 두 명을 처형한 후 조·일 관계를 정상화하기로 결정했다.

왜 그런 것일까? 우선 조선으로서는 7년의 전란 복구와 민생회복이 시급했다. 이러한 전란의 후유증에 시달리는 가운데 한반도 북쪽에서는 여진족이 세력을 넓히면서 국경을 위협하고 있었다. 남과 북으로부터 적을 두기에는 안보적 부담이 너무 컸다.(실제로 1636년 병자호란이 발생했다.) 그리고 일본과는 끌려간 포로의 송환도 필요했다. 그래서 국서위조를 알고도 눈감고 1607년 사절단을 일본으로 보내 국교를 정상화하기로 한 것이다.

그러면 대마도주는 왜 사명을 도쿠가와에게 데리고 가고, 국서를 변조하면서까지 조선과의 국교재개에 적극적이었던 것일까? 이유는 앞서 살펴본 바와 같다. 대마도는 섬의 대부분이 산지로 농작물을 경작할 땅이 거의 없어 오랫동안 한반도를 약탈해 온 왜구의 소굴이다. 세종대에 이르러 대마도를 정벌하고 도주에게 왜구를 단속하는 대가로 독점 무역권을 주어 생존이 가능하게 되었는데 전쟁으로 조선과 무역이 10년 동안이나 단절돼 타격을 입게 되자 섬은 생사의 기로에 놓였다.

그래서 대마도주는 조선과의 끊어진 관계를 재개하기 위해 수단과 방법을 가리지 않은 것이다. 일본과 국교를 재개하지 않으면 도쿠가와 이에야스가 조선을 침략할지도 모른다고 위협해 조선 사신을 대마도에 파견하도록 유인하고, 국서를 변조해 조·일 관계 정상화를 공작한 것이다. 생존을 위해 ‘벼랑끝외교’를 구사했던 것이다. 대마도 역사민속자료관에는 당시 선조가 1607년 일본 막부의 장군 히데타다(秀忠)에게 보낸 국서가 전시돼 있다. 대마도주의 위조 국서에 대한 조선 국왕의 회답을 그대로 전달할 수 없어 대마도주가 다시 위조한 것이다. 전시관에는 위조한 옥새(玉璽)도 함께 전시돼 있다.

1607년 우여곡절 끝에 조선은 여우길(呂祐吉)을 정사(正使)로 하는 통신사(通信使)를 일본에 파견했다. 파견된 1차 사절단의 이름은 ‘회답 겸 쇄환사’였다. 일본이 보낸 국서에 답하고 조선인 포로를 찾아온다는 의미다. 이에 따라 양국은 국교를 정상화하고 조선은 1811년까지 12회의 통신사를 일본에 파견하게 된다.

일본에 보낸 통신사는 조선의 문화외교 사절단

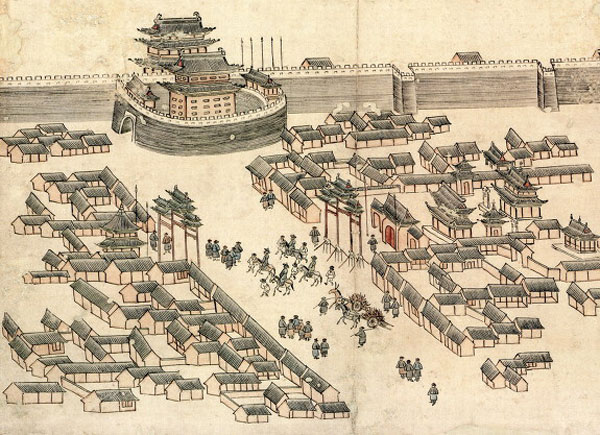

1655년 일본을 방문한 조선통신사 일행. 조선통신사는 ‘쇄환사’의 후신이다

조선에서 파견된 통신사 일행은 400~500명으로 구성됐다. 일행은 대마도에 도착한 뒤 시모노세키(下關)를 거쳐 오사카(大阪)까지는 뱃길로, 오사카에서 에도(지금의 도쿄)까지는 육로로 이동했다. 평균 10개월~1년이 소요되는 긴 여정이었다. 도쿠가와 막부는 조선통신사가 지나가는 곳마다 성심으로 이들을 대접했다. 통신사 접대 경비로 쓰인 돈이 100만 냥에 이르렀다고 하는데 1709년 에도 막부의 세입이 약 76만~77만 냥이었다고 하니 그 환영의 규모를 짐작해 볼 수 있다.

쇄환사의 명칭은 네 번째 방일 때인 1636년부터 ‘조선통신사(朝鮮通信使)’로 바뀌었다. 시간이 지나면서 학자, 문인, 서예가, 화가 등이 다수 포함됐는데 사절단이 묵는 객사에는 사람들이 찾아와 시문이나 서화를 의뢰하거나 필담을 나누려는 학자들로 줄을 이었다고 한다. 《해유록(海遊錄)》(대마도가 발간한 조선통신사 자료집)에는 ‘조선통신사의 방일로 물자뿐만 아니라 예술 학문 등의 교류도 왕성하게 이뤄져 현재 일본 문화의 주춧돌이 되었다’고 적혀 있다.

대마도 역사민속자료관 앞에는 지금도 ‘성신지교린(誠信之交隣)’이라고 새겨진 현창비가 있고 자료관 입구에는 고려문과 조선통신사비가 세워져 있다. 대마도는 1980년 이즈하라 항 축제 때부터 조선통신사 행렬을 재현했는데 지난해 고려 보살좌상과 신라 금동여래입상이 대마도의 절에서 반출된 사건이 일어나 통신사 행렬 재현이 중단됐다고 한다.

일본은 이 조선통신사 유적 유물들을 2017년까지 유네스코 세계문화유산으로 등재할 계획이라고 한다. 우리 측에서 세계문화유산 등재를 반대할 이유는 없겠으나 문제는 조선통신사의 문화유산을 바라보는 양측의 시각이 다르다는 데 있다. 일본은 일본 근대산업시설(군함도 등 조선인 강제노동 현장 포함)도 세계문화유산으로 등재했는데 이 과정을 보면서 통신사 유산 등재에 대한 우리의 대비가 필요하다는 생각을 하게 된다. 통신사 역사에 대한 우리의 연구가 매우 미진한 반면, 일본은 조선통신사의 유적 유물들은 물론 당시 조선통신사들을 안내하고 예우한 기록들까지 잘 보존하고 학계의 연구도 상당한 수준에 있음을 유념할 필요가 있다.

또 한 가지 문제는 ‘조선통신사’라는 호칭이다. 조선통신사는 일본에서 조선에서 온 통신사를 부르는 명칭인데 우리나라에서 여과 없이 그대로 사용하고 있어 통신사의 역사가 왜곡될 빌미를 줄 수 있다. 《조선왕조실록》에는 일본에 파견한 통신사를 ‘일본통신사’, 혹은 ‘통신사’로 기록하고 있다. 오늘날 우리에게도 익숙해진 조선통신사라는 명칭을 변경하기는 쉽지 않다. 그러나 이 통신사는 조선이 일본에 파견한 외교사절단임이 명백하므로 ‘조선통신사’ 대신에 ‘대일 조선통신사’라고 공식명칭을 바꾸어 사용하는 것이 마땅하다고 생각된다.

조선에서는 저평가, 일본에선 높이 평가

사명대사의 외교 업적이 다대하였음에도 불구하고 숭유배불(崇儒排佛)의 시대적 분위기 속에서 조선에서는 제대로 평가받지 못했다. 그러나 사명대사는 일본에서 높이 평가받고 있다. 일본의 역사책 《근대일본국민사》에는 ‘승장군 유정(惟政) 송운대사(松雲大師)는 승려로서는 아까운 인물이라 할 정도로 지모와 변론을 구비하였다. 그의 대담함은 아무도 따라갈 수 없다. 같은 승려이지만 일본의 겐소나 승태 등과는 완전히 그 자질의 차원이 다르다’고 기록하면서 사명을 높이 평가하고 있다.

사명대사가 에도 방문 시 머문 곳으로 알려진 오오츠카 본법사의 지근 거리에 위치한 흥성사에는 ‘만기의 앞을 지나 삼계의 위를 초월한다’는 내용의 유묵이 걸려 있는데 그 말미에 ‘송운(松雲)’이라는 사명의 친필이 선명하다. 불교에서 선(禪)의 득도를 표현한 글로 400여 년이나 되었다고 한다. 구마모토(熊本)현은 조·일 전쟁의 선봉장 가토 기요마사의 영지로 그와 관련된 유품만을 전시한 유물전시관이 있는데 여기에도 사명의 친필유묵 넉 점이 400년 동안 보관되어 있다. 이 유묵은 절의 초대 주지인 일진 스님이 사명대사로부터 받은 것이라고 한다. 일진 스님은 가토 기요마사의 스승으로 조선 침공 시 가토와 함께 조선에 왔는데 이때 사명과 교류가 있었던 것으로 보인다.

그러나 조선에서의 사명에 대한 기록과 평가는 아주 인색했다. 사명대사의 외교활동과 업적에 대한 역사기록은 조정의 유교주의 관료들로부터 의도적으로 폄하되고 평가절하된 것이 여러 자료에서 발견된다. 이들의 사명에 대한 인식은 승병장으로서의 전투능력이나 축성 및 노역의 지휘감독으로서 승도의 통솔능력을 인정하는 정도에서 머물고 있다. 그럼에도 불구하고 사명대사가 불교를 배척하는 조선의 외교사절로 대일 외교활동의 최전선에서 활동했다는 것은 역사의 아이러니가 아닐 수 없다.

사명대사가 일본으로 건너간 후 시(詩) 한 수가 항간에 널리 퍼졌다고 한다. ‘조정에는 세 정승이 있다고 하지만 나라의 안위는 승려 한 사람의 귀국에 달려 있다(莫通廟三老在 安危都府 一僧歸).’ 당시 왕조실록의 사관(史官)조차도 ‘조정에 얼마나 지모가 없으면 왜적의 사신 하나를 감당하지 못하여 서로 돌아보며 어쩔줄 몰라 하는가. 승려가 아니고서는 국가의 긴급한 대책을 맡길 사람이 없었는가. 조정의 여러 신료들이 평상시에는 묘당에 높이 앉아 있다가 이같이 급한 일을 당해서는 아무도 계책을 내지 못하니, 나라를 구할 계책을 가진 자가 오직 유정 한 사람뿐이던가! 아아, 통탄할 일이로다’라고 적고 있다.(《조선왕조실록》)

일본을 매료시킨 佛僧외교의 소프트파워

사명대사는 세속을 떠난 선문(禪門)에서는 법맥의 적통자였고, 전장에서는 용맹한 승병장이었으며, 외교에서는 상황을 유리하게 이끈 탁월한 외교 인물이었지만 역사에서는 폄하되어 후세에 제대로 기록되지 못했다. 그럼에도 불구하고 사명의 위업은 민중의 구전(口傳)으로 전승되었고 민족의 영웅으로 회자되어 면면히 이어져 왔다.

사명대사의 전설은 조·일 전쟁 당시 민간에 떠돌던 이야기를 수록한 《임진록(壬辰錄)》에서부터 시작된다. 70여 종의 이본이 전해지고 있을 정도로 인기가 많았던 책으로 일제 때는 금서(禁書)로 지정되기도 했다. 임진록에는 사명의 활약과 함께 사명이 일본 왕을 항복시킨 민족의 영웅으로 묘사되어 있기 때문이다. 암울했던 전쟁 와중에 탁월한 힘을 가진 민족적 영웅의 출현을 소망하는 민중의식이 《임진록》을 통해 표출된 것으로 볼 수 있다.

1738년(영조 14)에는 사명대사의 전란수습의 공로가 인정되어 표충비(表忠碑)가 그의 고향 경남 밀양시에 세워져 있다. 그런데 근자에 들어 경술국치, 3·1운동, 6·25 등 나라의 위기 때마다 표충비가 땀을 흘린다고 해서 세간의 관심을 모은 적이 있다. 이에 대해 과학계는 고온 다습한 바람이 찬 비석에 닿아 표면에 이슬이 맺히는 결로(結露)현상일 가능성이 높다고 진단했다. 이 표충비 땀에 대한 사실 여부를 떠나 표충비가 다시 부각된 것은 아직도 어려운 시기를 맞으면 사명대사의 신비한 힘을 기다리는 민중의 소망 때문이 아닌가 생각해 본다.

사명대사의 대일외교는 호국(護國)외교이자 문화외교였다. 사명의 어떤 힘이 가토를 감화시키고 도쿠가와를 설득할 수 있었으며, 400년이 지나도록 일본에서 높이 평가되는 이유, 그 힘의 원천은 무엇일까? 그 외교력의 기반은 불자(佛子)로서 높은 경지의 내공과 법리의 득도(得道), 그리고 과단성 있는 성품과 학문적 소양 등이 기초가 되어 구성된 힘으로 평가된다. 또한 그는 실천적 지성인이자 문장가였다. 특히 사명의 초서(草書)는 당대 최고의 경지에 있었음을 유성룡을 비롯한 많은 선비들이 높게 평가하고 있다.

사명의 외교력을 오늘날의 개념으로 설명하면 소프트파워에 해당한다. 소프트파워는 물리적 힘이 아닌 문화적 가치로 상대를 감동시켜 자기 쪽으로 끌어들이는 힘을 말한다. 외교에서는 자신에게 유리한 방향으로 결과를 도출해 내는 설득력이라고 할 수 있는데 외교력의 핵심요소이다. 사명이 수행한 외교교섭의 결과가 사명의 소프트파워의 정도를 웅변해 주고 있다. 사명의 선문(禪門) 필담(筆談)이야말로 일본인을 사로잡는 소프트파워가 아니었을까 상상해 본다.

문화재 환수를 주도하고 있는 혜문 스님은 일본으로부터 조선왕조실록과 조선왕실의궤를 환수하는 데 기여한 공로로 문화대상을 수상하는 자리에서 “조선시대 협상의 대가였던 사명대사의 외교적인 수완을 이어받았다고 인정받은 것 같아 영광”이라고 소감을 피력해서 사명의 불승외교를 부활시켰다. 오늘날 한·일 양국 학계에서 사명대사의 외교활동을 재조명하고 중국의 역사학자들도 가세해 연구에 진전을 보이고 있음은 다행한 일이다.

작금의 경색된 한·일 관계를 보면서 사명이 보여준 대일외교 활동과 그의 탁월한 외교력을 다시 주목해 본다. 아직도 한·일 간에 논쟁이 되고 있는 일제 강점기에 대한 책임문제, 역사교과서 왜곡 시비, 강제징용과 위안부 문제 들은 과거사 처리의 중요성을 일깨워 주고 있다. 아울러 강대국에 둘러싸인 한국은 외교력이 국력이라 해도 과언이 아니다. 중국의 부상과 미·중 사이에서 시험대에 오른 한국 외교의 미래을 생각하면서 사명의 외교력은 아무리 높게 평가해도 지나치지 않다고 생각한다.⊙

[출처] : 장철균 전 스위스대사, 서희외교포럼대표 <인물로 본 한국외교사> / 월간조선

12.소현세자(昭顯世子) - 인질의 신분으로 朝·淸 외교를 수행했던 비운의 왕세자

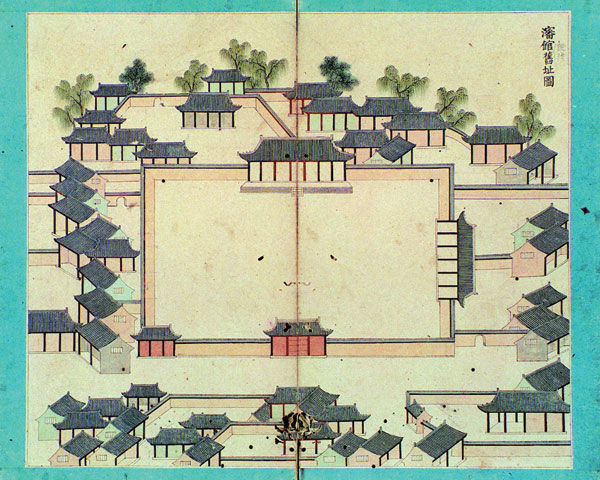

소현세자 일행이 청나라에 억류되어 있는 동안 머물렀던 심양관. 영조가 청나라로 가는 사신들 편에 그려 오게 한 그림이다

소현세자(昭顯世子·1612~1645)는 조선 제16대 인조(仁祖)의 장자로 1636년 병자호란(丙子胡亂) 때 동생 봉림대군(鳳林大君·뒤에 孝宗)과 함께 청(淸)에 인질로 잡혀가 8년간 심양(瀋陽)에 머물렀다. 이 기간 소현세자는 천주교 신부 아담 샬(Adam Schall)과 교제하고 서양의 과학기술에 대한 지식을 배워 1645년 귀국할 때 천문, 과학, 종교에 관한 많은 서적 등을 가지고 고국으로 돌아왔다.

그러나 소현세자의 이러한 행동은 부왕 인조의 냉대를 받다가 귀국한 지 두 달 만에 의문의 죽음을 맞는다. 더욱이 세자 빈(嬪)도 사사(賜死)되고, 세 아들은 제주도로 유배되었다가 두 아들은 풍토병에 걸려 세상을 떠나는 멸문지화(滅門之禍)의 변을 당하게 된다. 그래서 우리는 소현세자를 비운의 왕세자로 기억하고 그의 생애를 종종 드라마의 소재로 삼기도 했다.

소현세자가 인질의 신분이기는 하지만 조·청 외교의 최일선에서 오늘날의 중국 주재 한국대사와 같이 외교사절로 활동했다는 사실에 대해서는 잘 알려져 있지 않다. 특히 그가 청에 머무르던 8년은 명과 청의 패권 다툼으로 조선을 둘러싼 국제정세가 극히 유동적인 시기였는데, 소현세자는 그의 거소인 심양관(瀋陽館)을 기반으로 활발한 외교활동을 전개했다. 그는 실제 우리 외교사에 기록할 최초의 외교사절 왕세자였던 것이다.

외교 실패가 불러온 丙子胡亂과 三田渡의 굴욕

인조가 청 태종에게 항복한 사실을 기록한 삼전도비

500년 왕조사의 가장 치욕적인 사건은 병자호란 때 인조가 삼전도(三田渡)에서 청 태종을 향해 세 번 절하고 머리를 아홉 번 조아린 삼배구고두(三拜九叩頭)의 예를 치른 사건이라고 할 수 있다. 그러나 병자호란(1636~1637)과 삼전도 굴욕은 인조반정(仁祖反正)으로 집권한 조선 조정의 외교 실패가 초래한 재앙이었다.

1623년 인조반정이 일어날 즈음의 중국 정세는 요동치고 있었다. 명은 반란으로 혼란한 상태였고, 이 틈에 청(당시는 후금)은 심양과 요양을 장악하면서 빠르게 세를 확장해 나가고 있었다. 조선의 광해군은 지는 명과 떠오르는 청 사이에서 균형 외교를 지혜롭게 구사했으나 ‘폐모살제(廢母殺弟)’를 구실로 광해군을 내쫓는 데 성공한 인조와 반정세력은 외교노선을 ‘친명배청(親明排淸)’으로 전환했다.

청은 명과 패권을 다투는 일전을 앞두고 청군이 남하할 때 조선이 배후에서 공격해 오면 협공을 받게 되기 때문에, 조선을 중립화시키는 것이 우선과제였다. 이러한 상황에서 인조반정에 성공한 조선의 반청정책은 결국 두 차례의 국난(國難)을 불러왔다. 1627년의 정묘호란(丁卯胡亂)과 1636년의 병자호란이다.

병자호란이 일어나자 조선 조정은 김상헌(金尙憲)의 주전론(主戰論)과 최명길(崔鳴吉)의 주화론(主和論)으로 나뉘었다. 청 태종의 30만 대군이 남한산성 아래 탄천에 집결했다. 마침내 청 태종은 인조가 성에서 나와 항복하고 세자를 인질로 보내라고 요구했다. 소현세자는 인질을 자청했으나 대신들은 명분을 앞세워 반대했다. 청 태종은 최후통첩을 했다. 결국 인조는 삼전도(현재 잠실 석촌호 부근)로 내려와 청 태종에게 삼배구고두의 항복의식을 치러야 했다.

청이 제시한 항복 조건도 받아들였다. 정축맹약(丁丑盟約)으로 불리는 이 강화조약의 내용은 1. 조선은 청에 사대(事大)하고, 왕자와 대신들의 자제를 인질로 할 것 2. 청이 명을 정벌할 때 원군을 보낼 것 3. 조선인 포로는 속환(贖還)할 수 있다는 것 4. 매년 한 번씩 일정한 양의 세폐를 바칠 것 등이다.

삼전도의 굴욕은 명에 대한 재조지은(再造之恩)의 명분에 사로잡혀 국제정세의 변화를 외면한 인조반정의 외교 실패가 초래한 국난(國難)이었던 것이다.

볼모가 된 소현세자의 거소 심양관

청은 소현세자와 봉림대군(鳳林大君)을 비롯해 많은 신료들을 인질로 데려갔다. 소현세자는 1637년 심양에 도착해 임시거처에 잠시 머물다가 그해 청의 궁궐 인근에 신축한 심양관으로 옮겼다. 세자는 청이 명에 승리한 뒤 북경(北京)으로 천도한 1644년까지 8년간 이곳에서 볼모생활을 하게 된다.

《심양일기(瀋陽日記)》에 의하면, 당시 심양에 함께 온 신료는 문관 재신(남이웅, 박로, 박황), 무관 재신(이기축), 시강원(이명웅, 민응협, 이시해, 정뇌경, 이회), 익위사(서택리, 김한일, 허억, 성원, 강문명), 선전관(변유, 위산, 구오), 의관(정남수, 유달) 등 20명 안팎이었으며 기타 자제들과 수행원을 합하면 수백 명이나 되었다. 이들은 이후 감축 혹은 증원되기도 했다.

심양관은 소현세자의 거소일 뿐만 아니라 외교의 현장이기도 했다. 또한 조선 역사에서 유일하게 타국에서 국왕이 출생한 장소이기도 하다. 1645년 소현세자가 귀국 후 숨을 거두자 인조의 뒤를 이어 즉위한 봉림대군은 심양관에서 볼모로 생활하던 1641년 맏아들(후에 顯宗)을 낳았다.

소현세자는 심양관에 머물면서 당시 도르곤(Dorgon·多爾袞·淸 초대 황제 누르하치의 14번째 아들)을 비롯한 청의 황실, 무장 등과 친교하고 조·청 간의 문제들을 협의했다. 1644년에는 명 정벌을 위해 나선 청군을 따라 북경에 가서 70여 일을 체류했다. 여기에서 독일인 신부 아담 샬과 만나 천주교와 서양 문물을 접하게 되고 그와 함께 연구진을 구성해 천문, 지리학, 수학, 지동설, 항해법, 화포 제조법, 토목공사법 등을 전수받기도 했다.

그래서 심양관은 역사의 현장으로 매우 중요한 의미를 갖고 있으며 한국사와 관련이 깊다. 훗날 영조(英祖)는 1760년 청에 보내는 사신단에 효종과 현종이 고난을 겪은 심양관의 모습을 그림으로 그려 오라고 했는데 당시는 소현세자 일행이 심양관을 떠난 지 110여 년이 지난 뒤여서 건물을 찾을 수 없었다고 한다. 그래서 사신단은 현지인들에게 물어 과거 심양관이 있었던 곳으로 추정되는 장소에 들어선 사찰의 모습을 대신 그려 영조에게 바쳤다는 기록이 전해지고 있다.

심양관은 양국이 모두 필요로 했던 외교 채널

중국 심양시립아동도서관. 이곳에 심양관이 있었을 것으로 추정된다

일제 강점기에는 심양을 점령한 일본이 1920년대 제작한 지도에 표기된 청의 고궁 남쪽의 ‘고려관(高麗館)’을 심양관의 옛터라고 하기도 했다. 최근 들어 소현세자에 대한 연구가 활발해지면서 심양관의 현재 위치가 심양시 심하구에 위치한 심양시립소년아동도서관 자리로 추정된다는 주장이 제기됐다. 그러나 아직까지 심양관의 정확한 위치와 모습은 확인되지 않고 있다.

청이 많은 인질을 선양으로 끌고 간 것은 조선을 압박하기 위한 수단이었고 명과의 전쟁에 필요한 물자와 식량, 병력을 조선에서 조달하기 위한 것이었다.

삼전도에서 항복하고 맺은 강화조약에 따라 청은 조선에 대해 약조 이행을 촉구하며 요구 사항을 소현세자에게 전달하고 장계(狀啓)로 조선 조정에 알려 실행하게 했다. 이러한 의미에서 청은 심양관을 대 조선 교섭의 1차적인 창구로 활용한 것이다. 이러한 목적 달성을 위해 청은 종종 인조를 청에 불러 볼모인 세자를 즉위시키겠다는 ‘왕위교체론’으로 압박하기도 했다.

조선의 경우는 청측의 압박이 계속되면서 심양관이 조선의 입장 전달 통로뿐 아니라 청으로부터의 요구를 조정하는 역할도 해 주기를 기대하게 되었다. 이러한 관계로 조선도 소현세자와 심양관을 의사소통과 문제 해결을 위한 외교 채널로 활용하게 된 것이다.

또한 조선으로서는 청의 수도에 있는 심양관의 정세 파악이 빠르고 정확했던 현실적인 이유 때문에 조선 조정의 심양관에 대한 의존도는 계속 증대될 수밖에 없었다.

이러한 외교업무 처리를 위해 심양관은 호방(戶房), 예방(禮房),병방(兵房), 공방(工房) 등 4개 부서를 설치하여 호방은 재정,예방은 물품, 병방은 인마(人馬), 공방은 공장(工匠) 업무를 맡았다. 이러한 조직과 규모만을 보아도 심양관은 오늘날의 외교공관과 비교해 손색이 없을 정도임을 알 수 있다.

청과 조선은 양측 모두 소현세자와 심양관을 통해 대부분의 현안을 처리하려 했다. 그래서 양국 간 현안은 소현세자의 몫이었다. 소현세자와 심양관은 볼모의 상황이기는 하지만 외교 채널로 기능하면서 청의 압박에 대한 완충 역할도 감당했다. 오늘날로 말하면 심양관은 주 중국 한국대사관이며 소현세자는 주중 한국대사였던 셈이다.

심양관의 외교 업무와 비밀 첩보 활동

현대 외교의 법전이나 다름없는 빈 협정(1961년)은 외교사절의 기능에 관해 1. 국가를 대표하는 일 2. 국민의 생명과 재산을 보호하는 일 3. 주재국 정부와 교섭하는 일 4. 주재국의 정세를 살피고 본국에 보고하는 일 5. 주재국과 우호관계를 증진하는 일의 다섯 가지로 규정하고 있다. 소현세자와 심양관은 사실상 이러한 근대적 의미의 외교적 역할과 기능을 했다고 볼 수 있다.

소현세자와 심양관은 양국 간 사신(使臣) 왕래에 관한 문제를 협의했다. 양측 간에는 정기사행 이외에도 사안별로 빈번하게 사신을 교환했는데 이들의 파견과 접수에 관해 협의한 것이다. 청이 요구하는 세폐(歲幣)와 조공(朝貢) 품목에 관한 일도 협의했다. 또한 청측이 그때그때 필요에 따라 요구하는 공물과 조선 사신이 가져오는 공물에 대해서도 협의, 조정하는 일을 처리했다.

청의 요구가 무리하면 소현세자는 자신의 결정권이 없고 본국의 결정을 기다려야 함을 내세우면서 청의 요구를 약화시키는 한편 조선의 입장을 반영하는 협상 자세를 견지했다. 심양관에 대한 조선의 의존이 커지면서 그 기능과 역할도 확대되었다. 심양관은 교섭 창구로서 뿐만 아니라 청 내부의 정보를 수집하고 이를 조정에 전달하여 조선의 정책 수립에 기여하는 역할도 함께 수행했다.

청은 원칙적으로 권력의 핵심인 정부와 군 고위층과 세자 일행과의 사적 교류를 차단했다. 명과 전쟁을 하고 있는 청 내부의 비밀스러운 정보들이 유출되는 것을 막기 위해서였다. 그럼에도 불구하고 심양관은 정보 수집을 위해 조선 출신의 청 역관들을 중심으로 청 황실, 군부 고위층을 대상으로 인맥을 관리하고 있었다.

문서의 수발에 민감한 청은 수시로 심양관의 문서를 검열했다. 《인조실록》에 의하면 심양관은 이러한 청의 감시를 피해 조선 조정과 평안도 의주의 두 갈래로 문서를 나누어 수발했다. 특히 급하거나 비밀리에 연락해야 할 사안은 지리적으로 가까운 평안도 의주를 통했다. 이같이 얻어 낸 정보들은 조선의 조정에 전달되어 정책수립에 이용되었는데 이러한 보고 문서들이 〈심양장계(瀋陽狀啓)〉에 그대로 수록되어 있다. 오늘날의 비밀문서에 해당하는 문서도 포함되어 있다.

조선군 파병문제와 관련한 淸과의교섭

수군을 이끌고 對明전투에 참전했던 임경업.

소현세자가 청과의 교섭에서 가장 심각하게 고민해야 했던 이슈는 청의 파병 요구에 대해 협의하는 일이었다. 청은 명과 아직 대치 중인 상황에서 여전히 조선과 명의 내통을 의심하고 있었기 때문에 조선을 명에서 분리시키기 위한 방안으로 명과의 전쟁에 조선군을 징병해 출정시키려고 했다. 그래서 청은 조선군을 파병하도록 계속 압박했다. 그러나 친명배청(親明排淸)을 명분으로 집권한 인조 정권으로서는 이를 받아들이기 어려웠다. 그래서 중간에 놓인 소현세자는 조선과 청의 양쪽으로부터 어려움을 겪어야 했다.

세자는 청측이 압박을 가할 때마다 전란 이후 징발의 어려움을 강조하며 지연의 이유를 변명했다. 하지만 삼전도의 굴욕을 겪고 군 징발을 약조한 인조로서는 청의 요구를 언제까지나 거절할 수는 없었다. 결국 2000의 수군(水軍)을 파병하기로 타협했는데 청군 수장 마부대(馬夫臺)는 1만이 넘는 수군을 계속 요구해 결국 소현세자는 마부대와 교섭 끝에 그 수를 6000으로 감축했다.

조선은 1640년 임경업(林慶業)이 이끄는 수군을 파견했다. 임경업은 잘 알려진 반청론자인데 청이 명을 치는 전쟁에 그를 파견한 것이다. 임경업은 명군과 적극 싸우지 않고 일부 군사를 투항시키기도 했다. 이에 격분한 청은 장수 용골대(龍骨大)를 단장으로 하는 진상조사단을 의주로 파견했다. 이들은 조선의 대신들을 의주로 불러 심문하는 이른바 ‘심옥(瀋獄)’을 벌여 조선은 다시 위기일발의 상황에 빠졌다.

문제 해결은 다시 소현세자의 몫이었다. 소현세자는 양자 사이의 완충 역할을 했다. 용골대는 세자가 이들을 비호한다고 강하게 비판했다. 이에 대해 세자는 유화적으로 대응하면서 파문의 확산을 막으려고 노력했다. 소현세자의 외교적 역할이 청의 의구심을 푸는 데 상당한 공헌을 했다.

이후에도 징병은 계속 추진되었고 그 도착의 지연과 군량 문제를 둘러싼 마찰도 계속되었다. 청이 병선의 수군 중 포수 1000을 계속 주둔시키면서 이들의 식량과 말을 조선에서 보낼 것을 요구했다. 이에 대해 세자는 군량을 조선에서 운반해 오기 곤란하므로 심양에서 쌀을 구입하는 방안을 제시했다. 그리고 수군과 포수는 말을 타지 않음을 들어 말을 징발할 필요가 없음을 끝까지 주장해 징병 숫자를 줄이는 등 조선의 부담을 줄이기 위한 외교 교섭을 훌륭히 수행했다.

포로 송환 문제는 오늘날의 영사 업무

병자호란 이후 심양관에서 처리하기 힘들고 비중이 큰 업무는 약 50만으로 추정되는 청에 잡혀온 포로들을 조선으로 귀환시키는 문제였다. 이 문제는 거의 매일같이 심양관의 사무에 등장했는데 오늘날의 용어로는 해외공관에서 다루고 있는 영사업무 중의 하나로 볼 수 있다.

세자 일행이 심양에 도착했을 때부터 청측은 포로의 처리와 관련해 강화조약을 상기시키면서 조선의 자의적인 송환을 엄금하고 청군이 조선에서 완전히 철수한 뒤에 처리할 것이라고 통보했다. 그 후 청측은 심양에 포로 시장을 설치한 후 이들 피로인(被擄人)을 매매하여 풀어주는 소위 속환(贖還·돈 주고 풀려남) 절차를 취하게 되었다.

이의 처리를 위해 심양관은 속환이 가능한 자의 명부와 속환가를 작성해 조선에 보내고, 사신 왕래 시에 대규모 속환을 주선하고, 송환 중에 발생한 개인들의 채무를 변통한 후 본국에 명단을 알려 추심을 요청하고, 심양에서 열리는 속환시장을 감독하고, 절차를 마친 포로들을 거주지로 돌려보내는 ‘황당한’ 일을 해야 했다.

속환을 위해 조선은 국고 지원으로 귀환시키는 공속(公贖)과 개인이 추진하는 사속(私贖)을 병행했다. 공속을 위해 조선에서 속환사가 직접 심양으로 출장을 가기도 했다. 사속의 경우는 어려운 문제들이 뒤따랐다. 심양에 간 개인이 속가의 부족분을 청나라 사람에게 빌려 귀환한 뒤 돈을 갚지 않는 문제들도 계속 일어났다. 또한 청의 실력자들이 자신의 포로들을 시장에 강매하는 일도 계속되어 심양관에서는 이때마다 속환가를 마련해 내야 했다.

또 다른 영사 문제는 김상헌처럼 병자호란 시 주전파로 청에 압송되어 감옥에 수감된 소위 ‘정치범’이라고 할 수 있는 조정 신료들을 보호하고 석방시키는 문제였다. 주전파는 아니지만 최명길과 같은 주화파 신료들도 다수 투옥되어 있었다. 소현세자와 심양관은 청과의 집요한 교섭 끝에 이들의 석방과 송환을 성사시켰다.

귀환된 여자 피로인 ‘환향녀(還鄕女)’는 조선사회에서 훗날 ‘화냥X’으로 불리며 평생을 죄인처럼 살아가야 했다. 이러한 참극은 인조반정 세력의 외교 실패에서 그 원인을 찾게 된다는 점에서 조선의 외교사를 다시 돌아보게 된다. 광복 70년을 맞아 아직도 주변을 맴도는 위안부 등 일본과의 과거사 문제를 떠올리면서 “역사를 잊은 민족에게 미래는 없다”는 신채호 선생의 경고도 다시 생각하게 된다.

서양 문화와 접하게 된 소현세자

소현세자와 교류했던 선교사 아담 샬

청군 대장 다르곤은 북경으로 진군하면서 명의 최후를 확인시키기 위해 소현세자를 대동했다. 1644년(인조 22) 산해관(山海關)을 떠난 청군은 한 달 만에 북경에 입성했고 명은 멸망했다. 세자는 북경에서 70여 일 동안 머물면서 예수회 선교사이자 천문학자였던 아담 샬(Adam Schall·중국명 湯若望)을 만나게 된다. 그에게서 천주교 세례를 받고 서학(西學)과 서양 과학문물을 접하면서 다른 문명세계의 실상을 발견하게 된다.

북경 소재 남(南)천주당의 한 신부가 기록한 〈정교봉포(正敎奉褒)〉에는 “소현세자가 자주 남천주당을 찾아와 천문학 등을 묻고 배워 갔고 샬 신부도 자주 세자의 관사를 찾아가 오랫동안 이야기를 나누어 두 사람은 뜻을 같이했다”고 전하고 있다. 심양에 돌아와서도 세자는 아담 샬로부터 천문, 지리, 수학, 지동설, 항해법, 화포 제조법, 토목공사법 등 서양 문물을 전수받았다.

여기에서 소현세자는 서양의 과학문물을 받아들여 조선의 미래를 개척해 나가야 한다는 생각을 갖게 된 것으로 보인다. 그래서 소현세자는 8년의 볼모 생활을 마치고 심양관을 떠나 조선에 돌아올 때 많은 종류의 서양 과학 서적과 여지구(輿地球)를 함께 갖고 왔다. 이때 소현세자가 가져온 과학 서적 중에서 훗날 수원성 축성 때 정약용이 설계한 거중기(擧重機)가 발견된다고 한다.

소현세자는 새로운 조선을 설계한 것으로 보인다. 명은 멸망했고 청은 더 이상 조선의 원수가 아니었다. 외교의 관점에서 명분을 떠나 실리로 따진다면 새로운 패권국가로 등장한 청은 조선의 사대국(事大國)이자 후원국인 강대국이었다. 그리고 중국의 성리학 이외에도 여지구가 보여주는 지구 반대편의 새로운 사상과 과학기술은 조선을 발전시킬 수 있는 혁신적인 기제가 될 수 있다고 세자는 인식했던 것이다.

소현세자 嬪의 朝·淸 국제무역

소현세자가 왕이 되었더라면 조선의 근대화가 일본 메이지 유신(明治維新)보다 200년이나 앞당겨질 수 있었다는 평가도 있다. 그러나 당시 조선 현실은 너무도 달랐다. 부왕 인조는 소현세자를 타국에서 고생하다 돌아온 아들이 아니라 친청 노선과 서양 오랑케에 편승해 자신의 왕위를 위협했던 몹쓸 아들로 치부했던 것이다.

소현세자와 심양관의 외교 활동을 살펴보면서 반드시 거론해야 할 사람이 있다. 소현세자의 부인 민회빈(愍懷嬪·1611~1646)이다. 그녀는 우의정에 오른 강석기(姜碩期)의 둘째 딸로 1627년 17세 때 세자빈에 간택되어 한 살 아래인 소현세자와 가례를 올렸다.

병자호란이 일어나자 강화도로 피란하였다가 강화성이 함락되자 청군에게 붙들려 청 황제에게 절을 해야 하는 급박한 상황이 벌어졌다. 이때 강빈(姜嬪)은 자신의 의복을 나인에게 내주고 대신 절하게 하는 기지를 발휘하였다고 전한다. 인조가 삼전도에서 항복하자 강빈도 소현세자를 따라 인질로 심양에 끌려갔다. 빈은 조선의 왕실 여인 중에서 조선 땅을 벗어났던 유일한 인물이 된 것이다.

소현세자가 외교 활동에 몰두하는 동안 강빈은 심양관이 직면하고 있는 경제 문제를 자신이 해결해 보려고 했다. 심양관에 입주한 수백여 대식구의 식생활을 해결하는 것부터가 큰 문제였다. 강빈의 일은 아니지만 피로인 속환에 필요한 자금을 마련하는 문제도 쳐다보고만 있을 수는 없었다. 이 무렵의 사정을 적은 〈심양장계〉에 의하면 당시 속환가는 수백 또는 수천 냥이나 되어 희망을 잃은 조선 백성들이 도로에 가득 찼다고 기록하고 있다.

강빈은 이러한 문제들을 해결할 수 있는 현실적 수단이 자금이라는 사실에 주목했다. 그녀는 돈을 벌기로 작정했다. 청의 고위층이 고액을 지불하면서 조선에서 면포·표범가죽·수달피·꿀 등을 구입할 정도로 물품 부족에 시달리고 있다는 점에 착안했다. 그녀는 청 지배층의 든든한 재력과 조선의 질 좋은 물품을 연결시키면 큰돈이 될 수 있다는 사실을 간파했다. 면포·가죽뿐만 아니라 종이와 약재와 생강 그리고 담배도 좋은 무역 품목이었다. 그녀는 조·청 무역을 시작한 것이다.

또한 그녀는 조선 피로인들을 모집해 둔전(屯田)을 경작했다. 여기서 생산한 곡식은 심양관 살림에 큰 보탬이 되었다. 조선 포로들도 청나라 사람들 밑에서 일하는 것보다 심양관의 세자 밑에서 일하기를 원했으므로 강빈의 경농사업은 일거양득의 탁견이었다. 강빈은 이렇게 수확한 곡식을 청의 진기한 물건들과 맞바꿔 차액도 남겼다. 뿐만 아니라 조선 사신들이 가져오는 인삼 등을 청에 팔아 막대한 이득을 남기기도 했다.

소현세자는 왜 아버지 仁祖에게 냉대받았을까?

이 자금으로 피로인들을 속환시키고 경농사업에 활용하는 한편, 소현세자와 심양관의 관리들이 청의 고관들과 교분을 나누는 외교활동을 돕기도 했던 것이다. 그녀는 볼모라는 현실에 구애받지 않고 오히려 기회로 삼아 어려움을 극복한, 슬기로우면서도 강인했던 ‘시대를 앞서간’ 조선 여성이었던 것이다.

명을 멸하고 북경을 수도로 정한 청은 더 이상 조선의 인질이 필요하지 않았다. 1645년 소현세자는 영구 귀국했다. 귀국 길에 선 세자의 마음은 편치 않았다. 한 해 전, 장인 강석기의 사망으로 일시 귀국했을 때 인조가 냉담하게 대했을 뿐만 아니라 빈소에 곡(哭)조차 허락하지 않았던 기억이 떠올랐다.

귀국하니 걱정이 현실로 다가왔다. 냉대 분위기가 역력했다. 세자에 대한 군신의 진하(進賀)조차 저지되었다. 세자 일행이 북경에서 가져온 서양 문물에 관한 서적과 물자는 오히려 인조의 노여움을 가중시켰다. 인조는 세자가 심양에 있을 때부터 청의 간섭으로 소현세자에게 왕위를 빼앗길지도 모른다는 의심을 하고 있었다. 청이 소현세자를 임금으로 내세워 자신을 폐출하지 않을까 하는 공포였다. 그래서 인조는 심양관에 밀정을 보내기도 했다.

또한 조정의 반정 집권세력도 반청 정책을 견지하면서 심양에서의 소현세자 처사를 부정적 시각으로 바라보고 있었다. 그들에게는 수백 명의 관원을 거느리고 막대한 경비를 국고에 부담 지우고 있는 소현세자가 청의 요구를 막지 못하고 그들과 영합하고 있는 것으로 생각했다. 소현세자가 친청적인 인물로 반청 노선의 인조 후계자로서 부적격하다고 간주한 것이다.

세자가 장인상으로 일시 귀국했다가 심양으로 돌아간 직후, 반정 1등 공신 심기원(沈器遠)이 군사를 일으켜 인조를 축출하려 했던 일도 있었다. 심기원은 “주상을 추존하여 상왕(上王)으로 삼고 세자에게 전위(傳位)시키려 했다”고 말했다. 심기원 등은 사형당했지만 조정은 이 일로 어수선할 수밖에 없었고 인조는 큰 충격을 받았다.

인조가 세자를 의심하는 것을 눈치 챈 일부 정치세력은 세자를 모함하고 나섰다. 인조의 후궁인 조소용(趙昭容)은 심양관에서 세자의 과도한 영리 추구가 잠도역위(潛圖易位·세자가 인조를 대신해 왕위에 오르기 위한 공작)라고 모함하였다. 더 나아가 그녀는 세자와 강빈이 인조를 내쫓으려 한다고 참소하기도 했다. 8년 만에 환국한 세자에 대한 신하들의 하례조차도 막을 정도로 그를 냉대하는 분위기에서 세자는 귀국 두 달 만에 병석에 누웠다가 발병 사흘 만에 사망하고 말았다.

의문의 죽음과 세자 일가의 滅門之禍

세자가 급사하면서 그의 사인에 관심이 집중되었다. 《인조실록》에 기재된 세자의 병명은 학질이었다. 실록은 세자의 시신 상태에 관해 〈온몸이 전부 검은 빛이었고 얼굴의 일곱 구멍에서는 모두 선혈이 흘러나와 검은 천으로 얼굴 반쪽만 덮어 놓았으나, 곁에 있는 사람도 그 얼굴빛을 분변할 수 없어서 마치 약물에 중독되어 죽은 사람과 같았다. 그런데 외인(外人)들은 이 사실을 아는 자가 없었고, 상도 알지 못했다〉고 적고 있다.

34살의 건장한 소현세자 급서는 쉽게 이해되지 않았다. 학질 환자에게 사흘 동안 침을 놓았던 어의 이형익(李馨益)에게 의혹이 집중되었다. 이형익은 인조의 후궁 조소용의 집안과 관련 있는 의사로 추문이 많던 자였다. 대사헌 김광현(金光炫)이 이형익의 처형을 주장했다. 김광현은 강빈의 오빠 강문명(姜文明)의 장인이었다. 조선시대에 왕이나 세자가 죽으면 의관들은 특별한 잘못이 없다 해도 국문을 당하는 것이 관례였다. 그러나 인조는 이형익을 비호하면서 처벌하지 않았다.

세자가 사망하자 후궁 조소용은 자신의 아들을 왕위에 올리기 위해 이제는 세자빈을 모함했다. 강빈의 궁녀들은 임금 상에 독을 넣은 혐의로 가혹한 고문을 당했고, 강빈은 후원 별당에 감금되었다. 그리고 얼마 후 “강빈이 심양에 있을 때 은밀히 왕위를 바꾸려고 도모하면서 미리 홍금(紅錦) 적의(翟衣)를 만들어 놓고 외람되게 왕비의 칭호를 사용하였다”는 이유로 폐출하여 사저로 내쫓은 후 사약을 내려 죽였다.

형 소현세자와 동생 봉림대군의 엇갈린 운명

소현세자와 빈에게는 세 아들이 있었다. 그중 큰아들은 원손(元孫)이었으므로 세습의 원칙대로라면 그가 인조의 뒤를 이어야 했다. 그러나 인조는 종법을 어기고 원손이 아닌 봉림대군을 세자로 책봉했다. 그리고 소현세자의 세 아들을 제주도로 귀양 보냈다. 두 아들은 풍토병으로 죽었다. 세자와 빈은 졸지에 멸문지화를 당한 것이다. 소현세자 독살설이 주목받는 이유이다.

《인조실록》은 소현세자가 영민하고 총명하였으나 기국과 도량은 넓지 못했다고 평가하고 있다. 그러나 세자 일가의 멸문지화에 대해서는 침묵하고 있다. 인질로 심양에 가서 조선을 위해 헌신했던 외교사절 왕세자와 강빈 그리고 세손들의 죽음, 이것은 분명 인조의 세자에 대한 의심과 공포, 그리고 증오심과 함께 후궁 조소연의 질시와 과욕이 부른 ‘정치적 타살’이라고 생각된다.

봉림대군은 인조가 죽은 후 조선 제17대 임금(효종·孝宗)으로 즉위했다. 봉림대군은 소현세자를 제치고 왕이 되려고 하지는 않았다. 그러나 봉림대군은 명의 몰락 장면을 바라보는 관점이 소현세자와 달랐다. 소현세자가 여진족 청이 중국의 새로운 패자가 되는 현실을 인정했다면, 봉림대군은 그들에 대한 설치(雪恥)를 다짐했다. 이 다른 관점이 두 사람의 운명을 갈라놓았는지도 모른다.

결과적으로 봉림대군의 배청(排淸) 인식은 인조가 그를 왕위 계승자로 선택하는 데 긍정적으로 작용하지 않았을까 추론해 본다.

이런 조건하에서 즉위한 효종은 10년 남짓한 재위기간 중 단호하고 용의주도한 정치력으로 인조반정과 병자호란으로 기울어져 가는 조선왕조의 정통성을 재건했다. 아버지 인조와 자신의 즉위 공신인 김자점(金自點)을 제거하고 송시열(宋時烈) 등 경도(經道)에 밝은 학자들과 실사구시(實事求是)의 관료들을 대거 기용하는 인적 쇄신을 단행했다. 그리고 이들과 함께 대동법(大同法)을 통해 조세제도를 전면 개혁하는 등 국가 시스템을 근본적으로 개혁해 나갔다. 이 개혁은 조선을 유교문화권의 중심국가로 만들겠다는 원대한 국가개조 사업이었다.

소현세자가 외교에 능했다면 봉림은 정치에 능했다. 그들의 시대는 명·청 교체기 한반도 주변정세가 요동치면서 조선의 운명이 매우 위태로운 상황이었다. 소현은 지는 명을 버리고 떠오르는 청에 편승해 기우는 조선을 지탱시켰고, 봉림은 청을 배척하면서도 유비무환(有備無患)의 자세로 국가를 개혁하고 인재를 등용해 국력을 키워 부왕 인조의 실패를 반복하지 않았다.

소현과 봉림 형제의 운명은 달랐지만 두 형제는 난세의 시대에 필요했던 각자의 역할을 충실히 해냈다고 생각된다.

효종 이후 재건된 조선은 반청을 내세워 군대를 양성하면서도 패권국 청과 별다른 마찰 없이 200년 동안 평화를 유지해 나갔다. 그러나 조선은 19세기 서세동점(西勢東漸)의 시대가 도래하면서 청의 몰락과 일본의 부상으로 다시 찾아온 위기를 극복하지 못하고 결국 일본에 국권을 유린당하고 만다.⊙

[출처] : 장철균 전 스위스대사, 서희외교포럼대표 <인물로 본 한국외교사> / 월간조선

13. 신숙주(申叔舟) - 士林의 명분론에 매몰된 언어 천재

신숙주는 뛰어난 재상이자 외교관이었다

신숙주(申叔舟·1417~1475)는 한글 창제를 비롯해 학문과 정치, 외교, 안보 등 다양한 국정 분야에서 경력을 쌓고, 많은 업적을 남긴 조선 전기의 대표적 명신(名臣)이다. 하지만 세조 반정(反正)에 가담하여 절개를 저버리고 영달을 선택한 변절자의 표상인 듯이만 우리에게 알려져 있다.

그는 훗날 등장한 사림(士林) 세력의 명분론에 의해 변절자로 폄하된 이후 지조와 신의가 강조되는 조선사회에서 나물 중에서도 가장 빨리 쉬어버리는 ‘숙주나물’에 비유되기도 했다. 일제 강점기에 쓰인 이광수(李光洙)의 소설 《단종애사(端宗哀史)》도 비판적으로 묘사하고 해방 후에는 교과서에 실렸지만, 그의 부정적 이미지는 끝내 씻어내지 못했다.

그러나 신숙주는 국내적 문물정비와 대외적 안정이 필요했던 조선 전기의 시대적 과제를 해결하는 데 크게 공헌했으며, 자신이 직접 병력을 이끌고 여진족과 왜구를 토벌하여 안보 분야에서도 많은 공적을 쌓았다. 그리고 폭넓은 해외 경험과 국제적 안목을 바탕으로 북로남왜(北虜南倭)의 안보상황을 극복하면서 대외관계 외치(外治) 분야에서 주목할 만한 업적을 남겼다.

특히 그는 언어에 뛰어난 재능을 보여 한글 창제뿐 아니라 외교에 혁혁한 공헌을 했는데, 일례로 그가 저술한 《해동제국기(海東諸國記)》는 대일외교의 지침서로서 후대에까지 지대한 영향을 미쳤다. 오늘날 세계화시대를 맞아 신숙주의 변절에 관한 ‘불편한 진실’과 변절의 이름 아래 묻혀버린 그의 여러 실적을 재조명해 보는 것은 의미 있는 일이라 하겠다.

公人 신숙주의 경력서

신숙주의 본관은 고령(高靈)이며, 덕린(德麟)의 증손으로 할아버지는 공조참의 포시(包翅)이고 아버지는 공조참판 장(檣)이며 어머니는 지성주사(知成州事) 정유(鄭有)의 딸이다. 별칭으로 자는 범옹(泛翁), 호는 희현당(希賢堂), 보한재(保閑齋), 시호는 문충(文忠)이다.

그의 공직 경력을 오늘날의 직책(괄호 안-필자 의견)과 비교하여 재구성해 보자. 1438년(세종 20) 21세에 사마양시에 합격하여 생원·진사(고등고시 양과 합격-사무관)로 공직생활을 출발해서, 1439년 친시문과에 을과로 급제해 전농시직장(典農寺直長)으로, 1441년 집현전(集賢殿)에 배속되어 부수찬(副修撰-서기관)으로 한글 창제에 참여했다. 1442년에는 일본 사신단의 일원인 서장관(書狀官)으로 대일외교에 종사하고, 귀국 후 1447년에는 중시문과에 을과로 급제해 집현전 응교(應敎)로 재직하면서 훈민정음과 용비어천가 제작에 참여했다.

1451년(문종 1) 장령(掌令)·집의(執義)를 거쳐, 직제학(直提學-이사관)을 역임하고, 1452년 수양대군이 사은사(謝恩使)로 명(明)에 갈 때 서장관으로 수행했다. 귀국 후 1453년 승정원동부승지(차관보), 우부승지·좌부승지(차관)를 역임하고 세조반정(계유정란·癸酉靖難)이 성공하자 수충협책정난공신 2등에 책훈되고 도승지(대통령 비서실장)에 임명되었다.

1455년(세조 1) 예문관대제학 고령군(高靈君)에 올라 주문사(奏聞使)로 명에 사행하고 귀국하여 1456년 병조판서(국방장관)와 판병조사(判兵曹事)를 겸임하였다. 1457년 우찬성에 대사성을 역임하고 좌찬성을 거쳐 우의정(제2부총리), 1459년 좌의정(제1부총리) 직을 수행했다. 이어 1460년 강원·함길도의 도체찰사로 부임해 여진을 정벌하여 공을 세웠다. 1462년 귀국해 영의정(국무총리)에 취임하고, 1467년에는 예조(외무장관)도 겸임했다.

1468년(예종 1) 승정원 원상(院相·어린 임금을 보좌하던 원로대신)을 맡았다가 예종이 단명하자 1469년(성종 1) 다시 영의정이 되었다. 여러 번 사직을 청원했으나 받아들여지지 않았다. 그는 조선 초기 세종~성종의 여섯 왕을 모시고 30여 년 동안 다양한 분야에서 크게 활약하고 많은 업적을 남긴 후, 1475년(성종 6)에 향년 59세로 세상을 떠났다.

한글 창제에 크게 공헌한 언어의 귀재

신숙주의 생가가 있는 전남 나주시 노안면 금안리의 쌍계정. 신숙주를 비롯해 많은 선비가 공부하던 곳이다

〈신숙주 졸기(卒記)〉는 그가 “자라면서부터 보통 어린이들과 달랐고, 자라서 공부를 시작하자 모든 경서와 역사책을 한 번 읽으면 기억할 정도였으며 글재주가 뛰어났다”고 전한다. 신동(神童)으로 불린 그는 젊은 시절부터 발군의 능력을 보였다. 21세 때인 1438년(세종 20) 과거에 합격했고, 처음으로 실시된 진사시험에는 서울에서 장원을 차지한 후 생원시험에도 합격하고, 또한 이듬해에는 친시문과(親試文科)에도 급제하였으며 집현전에서 성삼문, 박팽년, 정인지 등과 함께 훈민정음 연구에 종사하게 된다.

세종은 “올바른 정치는 올바른 도리에서 나오며, 올바른 도리를 모르고서는 성인지도(聖人之道)를 따를 수 없다”고 강조했다. 이에 따라 신숙주는 평소 장서각(藏書閣)에 들어가 새로운 책을 열심히 읽고 동료들 대신 숙직을 하면서까지 시간 가는 줄 모르고 공부했다. 이러한 학문에 대한 열성이 세종에게까지 알려졌으며, 하루는 책을 읽다가 잠이 든 그를 발견하고 세종이 직접 어의(御衣)를 하사했다는 일화가 전해지고 있다.(《연려실기술(練藜室記述)》 참조)

그는 타고난 신동, 노력하는 수재이자 또한 언어 천재였다. 한글 창제와 표준화의 성공 과정에서 주목할 것은 신숙주의 뛰어난 언어 실력이었다. 《연려실기술》에 의하면, 그는 “중국어·일본어·몽골어·여진어 등의 말에 능통해서 때로 통역을 빌리지 않고도 스스로 뜻을 통했다. 뒤에 공이 손수 모든 나라의 말을 번역하였는데 통역들이 이에 힘입어서 스승에게 일부러 배울 것이 없게 되었다”고 전하고 있다. 보통 5개의 국어에 능통한 사람을 보고 언어 천재라고 한다. 그러나 여러 문헌을 통해 전해오는 기록을 보면 신숙주는 종래 설총(薛聰)이 사용했던 이두(吏讀)는 물론, 중국어·일본어는 통역이 필요 없었고, 몽골어·여진어에도 능통했고, 인도어와 아라비아 문자까지 7~8개의 언어를 터득하고 있었다고 한다.

신숙주는 당시 만주의 요동에 유배되어 있었던 명의 한림학사(翰林學士)이자 음운학자인 황찬(黃瓚)을 13번이나 찾아가 음운(音韻)과 어휘에 관해 의논하고 관련 지식을 얻었다. 당대 최고의 언어학자였던 황찬은 신숙주의 한어(漢語) 수준이 상당히 높아 막힘없이 대화하고 말을 들으면 빨리 깨닫는 그의 뛰어난 이해력에 감탄했다고 전하고 있다. 또한 명의 학자가 사신으로 조선에 왔을 때도 함께 운서(韻書)와 음운을 연구했는데 그의 학문 열정에 감복한 명 사신은 잔치도 마다하고 그와 토론, 담론하였다고 전한다.

그는 훈민정음을 연구하는 과정에서 이들 언어를 비교 분석하고 조선인의 발음과 대조하여 유사점과 차이점을 가려내 한글 창제를 도왔다. 또한 한글 창제 후 중국 한자음을 새 표음문자인 한글로 표기하는 표준 말글 사업에 중심적 역할을 담당하였다. 1443년(세종 25) 훈민정음의 해설서를 집필하고 1445년에는 집현전 학자들과 함께 용비어천가를 보완했으며 1446년에는 《훈민정음해례본》을, 그리고 1448년에는 우리나라의 전승 한자음을 정리하여 표준 한자음을 설정한 《동국정운(東國正韻)》을 편찬하였다.

언어 천재의 외교 입문

언어 천재의 뛰어난 외국어 실력은 자연히 외교와 인연을 맺게 된다. 세종 원년 대마도를 정벌한 뒤 소원했던 일본은 외교관계를 재개하기 위해 사신을 보내달라고 조선에 요청해 왔다. 1442년(세종 24) 훈민정음이 반포된 뒤, 세종은 일본에 통신사를 보내기로 하고 글 잘하는 선비를 서장관으로 삼기로 하였다. 집현전 학사로서 일본어 등 외국어에 능통한 신숙주가 선택된 것은 당연했다.

이때 신숙주는 과로로 오랫동안 병을 앓다가 일어난 직후였으나 자청해서 가겠다고 하였다. 세종도 그의 건강을 염려했으나 마침내 승낙했다. 세종이 신숙주를 서장관으로 뽑아 보낸 뜻은 단순히 그의 언어 능력뿐만 아니라 일본과의 외교도 고려한 것이었다. 왜구(倭寇)에 시달려온 세종은 그들을 ‘국제사회의 책임 있는 일원’으로 교린(交隣)의 질서에 편입시키기 위해 우리의 앞선 학문과 문화를 일본에 과시할 필요가 있었다. 그 적임자가 신숙주였고 그를 외교관으로 등용하게 된 것이다. 그의 나이 27세 때였다.

서장관은 정사(正使)와 부사(副使)를 보좌하면서 사행(使行)을 기록하고 외교 문서의 작성을 맡은 중요한 직책으로 사신단의 서열 3위에 해당하는데 당시의 가장 뛰어난 젊은 문관(4~6품)이 맡는 것이 관례였다. 서장관은 외교뿐만 아니라 문장에도 특히 뛰어난 사람이 임명되는 직책임을 감안할 때 세종은 집현전 학자로 있던 신숙주를 신뢰하고 높게 평가했음을 알 수 있다.

사신단 일행이 일본에 도착하자 가는 곳마다 일본의 문사와 승려들이 찾아와 신숙주에게 시나 글씨를 요청하고, 학문을 논의하기도 하였는데 그는 서슴없이 부탁을 들어주고 거침없이 답변해 그들을 감탄하게 했다고 전한다. 뿐만 아니라 그는 일본 본토와 대마도를 거치면서 문명(文名)을 떨치고 여러 외교 사안을 조율했다. 특히 대마도주를 설득해 세견선(歲遣船)의 숫자를 확정한 것은 중요한 성과였다.

이때 신숙주는 ‘문화외교’를 전개하면서도 냉철하고 날카로운 눈으로 일본을 관찰하고 그들의 동정을 살펴 일본 지도를 작성하고 제도·풍속도 기록했다. 신병을 무릅쓰고 출발했지만, 신숙주는 장기간 동안의 외교적 여정을 무사히 마치고 돌아왔다. 성공적인 외교관으로서의 출발이었으며, 외교 분야에서 많은 치적을 남기는 계기가 되었다.

통찰력과 외교적 안목으로 저술한 《海東諸國記》

신숙주가 지은 《해동제국기》.

신숙주는 일본에 다녀온 이후 보고 듣고 관찰한 일본의 풍물과 관습, 언어, 정치 세력, 일본의 기후, 자연조건 등을 상세하게 견문록으로 남겼다. 그는 이후 일본을 몇 번 왕래하면서 그동안의 일본 사행과 대일외교의 경험, 그리고 당시의 외교 관례 등을 정리하여 1471년(성종 2) 《해동제국기》를 완성, 간행했다. 신숙주는 책의 서문에 “이웃 나라와 사신이 왕래하고, 풍속이 다른 사람들을 어루만져 접대하려면 반드시 그들의 형편을 알아야 한다”라고 저술 이유를 밝히고 있다.

이 책에서 말하는 ‘해동제국’은 일본 본토와 구주, 대마도, 유구국(현재의 오키나와) 등을 말한다. 신숙주의 서문과 7장의 지도, 〈일본국기(日本國紀)〉, 〈유구(琉球)국기〉, 〈조빙(朝聘)응접기〉로 구성되어 있다. 그는 〈일본국기〉에서 산천의 경계와 요해지(要害地)를 지도로 작성하고 그들의 제도와 풍속, 각지 영주들의 강약과 병력의 다소, 영역의 원근, 사선(私船) 내왕의 절차, 우리 측 관궤(館餽·객사로 보내는 음식)의 형식 등을 상세히 기록했다. 그의 일본 지도는 우리나라에서 만든 목판본 지도로서 현재 전해지는 것 중에서 가장 오랜 지도로 평가받고 있다.

특히 〈일본국기〉의 ‘국속(國俗)’ 항목에는 “일본 천황의 아들은 그들의 친족과 혼인하고, 국왕의 아들은 여러 대신과 혼인한다. …무기는 창과 칼 쓰기를 좋아한다. …음식 할 적엔 칠기를 사용하며 높은 어른에게는 토기를 사용한다. …젓가락만 있고 숟가락은 없다. 남자는 머리털을 짤막하게 자르고 묶으며, 사람마다 단검을 차고 다닌다. 부인은 눈썹을 뽑고 이마에 눈썹을 그렸으며, 등에 머리털을 드리우고 다리로써 이어 그 길이가 땅에까지 닿았다. 남녀가 얼굴을 꾸미는 자는 모두 그 이빨을 검게 물들였다. …남녀의 의복은 모두 얼룩지게 물들였고, 푸른 바탕에 흰 무늬가 있다”고 일본의 풍속을 상세히 기록하고 있다.

이 책에서 가장 주목되는 부분은 조선의 대일외교의 방향을 제시한 것이라고 생각된다. “…그들은 습성이 굳세고 사나우며 칼과 창을 능숙하게 쓰고 배 부리기에도 익숙합니다. 우리나라와는 바다를 사이에 두고 서로 바라보고 있는데, 그들을 진무(鎭撫)하기를 법도에 맞게 하면 예를 갖추어 조빙(朝聘)하지만, 법도에 어긋나게 하면 곧 방자하게 노략질을 합니다”고 일본을 평가한 뒤, 이적(夷狄)을 대하는 방책은 “외정(外征)에 있지 않고 내치에 있으며, 변어(邊禦)에 있지 않고 조정(朝廷)에 있으며, 전쟁에 있지 않고 기강(紀綱)을 진작하는 데에 있습니다”고 하였다.

그의 대일외교 방향을 다시 정리해 보면, 1. 일본은 바다를 경계로 하지만 거리상 지척에 있는데 2. 성격이 사납고 배 부리기에 익숙하며 무력이 강하여 전란 발생의 경계심을 나타내고 3. 그 대비책으로 무력을 사용하는 것은 하책(下策)이며 그들을 어루만져 달래는 ‘선린유화외교’가 상책(上策)이고 4. 이를 대비하기 위해서는 문제는 밖에도 있지만 안에도 있기 때문에 국내 정치를 충실히 하고 조정의 기강을 바로잡아야 함을 강조한 것이라 할 수 있다. 신숙주는 임종하기 직전에도 성종(成宗·재위 1469~1494)에게 ‘일본과의 화평(和平)을 잃지 마십시오’라는 말을 남겼다.

이 책은 1471년에 1차로 완성된 이후 일본과의 외교적 내용이 계속 보완되었다. 예를 들어 왜인들이 거주하던 삼포(일본에 개항한 세 항구)의 상황에 관한 자료와 같은 것이다. 그리고 이 책은 이후 대일외교에 있어 중요한 준거가 되어 외교협상에서 자주 활용되었다. 후대에 이르러서도 이수광(李晬光)이 지은 《지봉유설(芝峰類說)》, 이익(李瀷)의 《성호사설(星湖僿說)》 등에도 인용되어 있고 이후 조선 후기까지 일본으로 가는 사신들이 반드시 참고해야 하는 외교 지침서 역할을 했으며, 특히 이후에 일본 사행을 떠나는 통신사들의 필수 서책이 되었다.

東方巨擘으로 불린 신숙주의 문장과 시문

신숙주는 어려서 아버지로부터 학문과 글씨를 배웠고, 뒤에 윤회(尹淮)와 정인지(鄭麟趾)로부터 학문을 배웠는데 그를 통해 정몽주의 학문도 계승하였다. 서예로도 재능을 발휘해 특히 송설체(松雪體)를 잘 썼다고 한다. 1446년 안견이 안평대군(安平大君)의 꿈 이야기를 듣고 〈몽유도원도(夢遊桃源圖)〉를 그리자 그는 송설체의 유려한 필치를 보여주는 찬문(贊文)을 썼는데 이 글씨가 그림 못지않게 유명하다. 이 그림은 현재 일본 덴리대학(天理大學) 중앙도서관에 소장되어 있다.

그는 여러 언어에 능하였고, 탁월한 학식과 문재로써 다양한 책을 편찬하고 역사적, 학문적 소양이 깊어 학문 교육에도 업적을 남겼다. 세조의 문화 통치를 위해 역대 왕들의 귀감이 될 치적을 엮은 《국조보감(國朝寶鑑)》, 국가 질서의 기본을 적은 《국조오례의(國朝五禮儀)》 《동국통감(東國通鑑)》의 편찬을 총괄하였다. 그의 많은 시와 다양한 저작은 임진왜란, 정유재란, 병자호란 때 다수 소각되거나 인멸되었다. 앞서 소개한 《해동제국기》는 그 내용은 물론 수려한 문장, 그리고 정확하고 세밀함에서도 부족함이 없는 저술로 오늘날에도 외교 분야 종사자들에게는 필독서라고 생각된다.

〈세종실록〉과 〈문종실록〉 등은 신숙주의 학식에 관한 행적을 전하고 있다. 1450년(세종 32) 명의 사신 예겸(倪謙) 등이 조선에 왔을 때 그를 당할 자가 없어 조선의 학문이 짧다고 무시당하게 되자, 세종은 신숙주와 성삼문을 보내 글을 겨루게 했다. 〈졸기〉는 “예겸이 〈설제등루부(雪霽登樓賦)〉를 짓자 신숙주가 바로 그 자리에서 보운(步韻)으로 이에 화답하였다”고 적고 있으며, 예겸은 그에게 탄복해 신숙주를 굴원(屈原)과 송옥(宋玉·굴원의 제자)에 비유하여 높이 평가했다고 한다. 굴원은 중국 전국시대 문인으로 당시 명나라에서 가장 높이 추앙받고 있는 문인이었다.

세종은 이러한 신숙주를 신뢰하여 그 뒤에 그를 집현전 학사의 우두머리인 직제학으로 삼았는데 불과 서른세 살의 나이였다. 세종은 늘 “신숙주는 큰일을 맡길 만한 자이다”고 말했다고 실록은 전한다. 1451년(문종 1) 예겸이 다시 조선에 왔을 때 신숙주는 시 짓기에 나서 예겸으로부터 동방거벽(東方巨擘·동방에서 가장 학식이 뛰어난 사람)이라는 찬사를 얻기도 했다.

수양대군과의 인연, 사육신과 생육신 사이에서

신숙주에게 있어 인생의 중요한 전기는 수양대군(首陽大君·1417~1468)과의 만남이었다. 두 사람은 동갑이었고 그들의 운명적 만남은 35세 때였다. 1452년(문종 2) 단종(端宗·1441~1457)이 즉위하자 수양대군은 사은사로 명에 갈 준비를 하고 있었다. 이때 단종 폐위 반정을 도모하던 한명회(韓明澮)는 수양대군에게 이번 중국 사행에 신숙주를 동행하도록 조언했다. 수양대군도 세종대부터 신숙주의 높은 기량을 익히 알고 있었다.

〈실록〉은 수양대군과 신숙주의 만남을 자세하게 기록하고 있다. 수양대군이 신숙주를 집으로 초대해 “옛 친구를 어째서 찾지 않는가. 이야기를 나누고 싶은 지 오래였다. 사람이 다른 일에는 목숨을 아끼더라도 사직을 위해서는 죽을 수 있어야 한다”고 말했고, 신숙주는 “장부가 아녀자의 손 안에서 죽는다면 ‘집에서 세상일을 모르는 것’이라고 말할 만합니다”고 화답했다. 세조는 즉시 말했다. “그렇다면 나와 함께 명나라로 갑시다.”

명에 간 수양대군 일행은 공식적인 일을 끝내고 명 영락제(永樂帝·1360~1424)의 장릉(長陵)을 찾아갔다. 영락제는 건문제(建文帝)를 내쫓고 반정에 성공하여 황제가 되었는데 이를 ‘정난의 역(靖難之役·1399~1402)’이라고 한다. 이 장릉에서 두 사람이 어떤 이야기를 나누었는지는 알 수 없지만, 그들은 영락제가 반정을 성공해 융성하는 명을 건설한 데 대해 교감하지 않았을까 추론해 본다. 귀국 후 둘 사이가 급속히 가까워졌다는 것이 이를 방증하고 있다.

귀국 후 신숙주는 문종의 승정원동부승지에 임명되었다. 죽음을 앞둔 문종으로부터 어린 왕자를 잘 돌봐달라는 부탁을 받았다. 문종은 수양대군의 야심을 눈치채고 신숙주·성삼문 등 집현전 학사 출신들에게 어린 왕을 부탁한 것이다. 세종도 만년에 병환이 깊어지자 집현전의 학사들을 불러서 어린 원손(후에 단종)의 앞날을 부탁했는데 이때 신숙주 외에 성삼문과 박팽년 등도 함께 있었다.

야심 찬 수양대군은 조부 태종(太宗)이 동생을 죽이고 왕이 되었고, 이어 맏아들이 아닌 셋째 왕자 세종에게 왕위를 물려주었던 일을 목격한 바 있다. 세종이 태종처럼 둘째인 자신에게 왕위를 물려주었거나 문종이 정종(定宗)처럼 아우인 자신에게 왕위를 물려주었어야 한다고 생각했을 것이다. 수양대군은 조부 태종처럼 반정을 작정했다. 1453년(단종 1) 13세의 단종을 폐위시키고 수양대군은 세조(재위 1455~1468)로 즉위했다. 계유정난이다. 반정 후 신숙주는 성삼문으로부터 단종 복위 거사에 동참할 것을 요청받았으나 거절했다. 그러나 그는 한명회 등 반정세력에게 이 사실을 고변하지는 않았다.

국내 정치는 한명회, 대외관계는 신숙주

명나라 수군(왼쪽)과 교전하는 왜구(오른쪽). 왜구는 당시 조선은 물론 명나라에도 최대의 안보위협이었다

세조의 정난은 대의명분(大義名分)의 잣대로 볼 때 비도덕적인 정치적 야심의 소산임을 부인할 수 없다. 역성(易姓)혁명으로 창건된 조선왕조, 이어지는 왕자의 난과 ‘궁중 쿠데타’는 조선왕조의 태생적 한계일지도 모른다. 명 영락제의 정변도 세조 반정의 정당성에 일조했을 것으로 보인다. 이상적 도덕과 현실적 정치의 사이에서 조선의 역사는 전개되고 있었다.

당시의 상황을 보면 계유정난을 성공시킨 주역은 한명회였다. 한명회는 신숙주를 한편으로 만들기 위해 노력했지만 그를 정치적 혁명 동지가 아닌 능력 있는 국정 수행의 적임자로 생각했던 것으로 보인다. 당시 신숙주가 계유정난이 일어났을 때 외직에 나가 있었던 사실은 그의 재능이 그런 무력적 거사에는 적합지 않았기 때문이었을 수도 있을 것이다.

한명회는 주도면밀하면서도 행동하는 정치적 혁명가이자 책략가로 세조 집권 이후 최고의 실세로 조선 조정을 장악하고 모든 권력과 지위를 누렸다. 그러나 신숙주의 행보는 달랐다. 1455년 세조가 즉위하자 1등 공신 고령군으로 봉군되었지만 예문관대제학으로 임명되어 새 왕의 즉위를 알리는 책봉(冊封) 주청사(奏請使)의 소임을 띠고 명에 가서 고명을 받아들고 1456년(세조 2) 귀국하였다.

귀국 후에는 병조판서(兵曹判書)에 임명되어 변방의 축성을 강화하고 전라남도와 다도해 해안가를 침략하는 왜구를 토벌하였으며, 1458년(세조 3년) 좌찬성으로 평안도도체찰사를 겸하고, 1458년 말 의정부우의정, 1459년(세조 5년)에 의정부좌의정이 되었다. 1458년(세조 4)에 우의정이 된 뒤에도 그는 10년간 예조판서(禮曹判書)를 겸하여 명, 일본과의 사대교린(事大交隣)의 외교를 총괄하는 조선 외교의 책임자로서 활약했다.

병조와 예조를 여러 해 동안 각각 겸임한 것은 극히 드문 일이었다. 이는 신숙주가 외교·안보 분야에서 그 능력이 탁월했기 때문으로 그의 저술 대부분도 이에 관계되는 것이었다. 사대교린의 대외관계 외교문서는 거의 대부분 그의 윤색을 거친 것으로 알려져 있으며 조선 외교에 있어서 큰 업적을 세웠다. 한명회가 내치(內治)를 담당했다면, 신숙주는 외교와 안보의 외치(外治)를 담당했던 것이다.

이러한 국정 수행에 많은 공적을 남긴 신숙주에 대해 세조는 “당 태종에게는 위징(魏徵), 나에게는 숙주”라고 하여 당 태종의 명신인 위징에 견주어 그를 격찬했다. 한편 한명회에 대해서는 “한명회는 나의 장자방(張子房)”이라고 했다. 세조도 둘의 성품과 재능을 알고 그에 적합한 역할을 나누어 맡겼다고 볼 수 있다.

北虜南倭의 안보 위협을 극복

신숙주는 세조 즉위 후 병조판서로 임명되어 국방과 안보에 관심을 기울였다. 조선의 고질적인 안보 위협은 북로남왜(北虜南倭), 즉 북방의 여진과 남방의 왜구였다. 오래도록 변방을 약탈하던 여진족과 해안가를 통해 충청도까지 올라오는 왜구들에 대한 강경 진압과 엄한 처벌이 필요했지만 조정의 의견은 일치되지 않았다. 신숙주가 나섰다. 그가 직접 자신이 출정하여 앞장서 정벌할 수 있다고 강경 토벌을 주장하자 세조는 동의하였다.

신숙주는 1460년(세조 6) 마침내 강원도·평안도·함길도 도체찰사 겸 선위사가 되어 병력을 이끌고 동북방면에 자주 출몰하여 약탈하던 모련위(毛憐衛) 여진족을 소탕하기 위해 출정하였다. 그는 북방의 오진(五鎭)에 이르러 직접 강을 건너 산악지대로 들어가 여진족을 유인하는 뛰어난 전술을 구사하고 군사를 여러 부대로 나누어 토벌을 감행했다.

그날 저녁 여진족이 밤을 타서 뒤를 공격해 오자 그는 영중(營中)에서 당황하지 않고 누운 채 막료를 불러 시 한 수를 읊었다. ‘오랑캐 땅 서리 내려 변방은 찬데, 철기는 백리 사이를 누비네. 밤 싸움은 그치지 않았는데 날이 새려 하네. 누워서 북두성 보니 영롱히 반짝인다’는 내용이었다. 야밤의 기습공격이었지만 장수들이 신숙주의 대응 태세를 보면서 용기를 내어 동요하지 않았다. 오히려 여진족을 추격하여 그 다음날 여진족의 소굴을 완파하였다.

그가 여진을 공격하여 대첩을 거두고 개선하자 세조는 그의 탁월한 군사 전술을 기록에 남기도록 했다. 1461년(세조 7)에 완성한 《북정록(北征錄)》이다. 또한 남해안에도 병력의 파견을 건의하여 남해안을 약탈하는 왜구를 토벌하게 하고 해안가와 변방의 성곽을 수축, 개보수하고 화포류를 설치하여 미구에 있을지도 모를 외침에 대비하도록 하였다. 평안도와 함경도에도 성곽을 쌓고, 각 군의 성곽도 개보수해 나갔다. 북로남왜의 위협에 유비무환(有備無患)의 자세로 대비하도록 한 것이다. 신숙주는 병력 1만 이상을 양성하여 국방력을 증강하도록 상주하기도 하였다.

《懲毖錄》에 등장하는 신숙주의《해동제국기》

조일 7년전쟁(壬辰倭亂)을 몸소 경험한 유성룡은 사직한 후 낙향하여 《징비록(懲毖錄)》을 저술했다. 징비록은 책이지만 국보(제132호)로 지정되어 오늘날에도 생명력을 지니고 있다. ‘징비(懲毖)’는 ‘징전비후(懲前毖後)’, 즉 “지난 잘못을 거울삼아 후일을 대비한다”는 의미로 《시경(詩經)》의 소비(小毖) 편에 나온 구절(予其懲而毖後患)에서 연유한 것이다. 즉 우리가 겪은 임진난(壬辰亂)을 기록함으로써 훗날 다시 올지 모르는 우환을 경계한다는 깊은 뜻이 담겨 있다.

유성룡은 책의 본문을 시작하면서 먼저 신숙주의 일화를 기술하고 있다. 성종이 죽음을 앞둔 신숙주에게 “하고 싶은 말이 없소?”라고 묻자 신숙주는 “원컨대 일본과의 화평을 잃지 마시옵소서”라는 말을 남겼고 이 말을 들은 성종이 일본에 화친을 위한 사신을 파견했다는 대목이다. 유성룡은 일본의 침략을 겪은 후 신숙주의 《해동제국기》를 떠올리면서 《징비록》을 남긴 것이다.

앞서 언급한 바와 같이 신숙주는 이 책을 통해 첫째, 일본이 일으킬지도 모를 전란에 대한 경계심과, 둘째 대비책으로 무력 사용보다는 평소 그들을 어루만져 달래는 외교, 셋째 나라 안의 정치를 충실히 하고 조정의 기강을 바로하는 국론통일과 국력증강의 필요성을 강조하고 있다.

《징비록》에서 유성룡은 특히 세 가지를 명심하라고 했다. 첫째, 한 사람의 정세 오판으로 천하의 큰일을 그르침을 경계하는 것, 둘째 지도자가 군사를 다룰 줄 모르면 나라를 적에게 넘겨준 것과 같다는 것, 셋째 유사시 믿을 만한 후원국이 반드시 있어야 한다는 것이다.

신숙주의 《해동제국기》와 유성룡의 《징비록》이 말하는 요지는 ‘자강(自彊)과 유비무환’이다. ‘환란이 닥치기 전에 스스로 힘을 길러 미리 대비해야 한다’는 것이 그 요체이다. 신숙주의 외교 유화책과 국론통일 지적에도 불구하고 120년 후에는 결국 임진전란을 맞게 되고, 유성룡은 다시는 이런 환란을 겪지 않도록 경계하라고 《징비록》을 남겼지만 훗날 조선은 일본의 강제병합을 막지 못했다.

신숙주와 숙주나물의 불편한 진실

신숙주는 성삼문과 함께 세종으로부터 어린 단종을 잘 보필해 달라는 부탁을 받았음에도 불구하고 세조 반정에 동참해 변절자로 후세에 남게 되었다. 그래서 신숙주에게는 나물 중에서도 가장 쉽게 변질이 잘 된다는 ‘숙주나물’이라는 불명예스러운 별칭이 따라다닌다.

한국어 사전에 의하면, 숙주나물은 ‘녹두를 그릇에 담고 물을 주어 싹이 나게 한 나물’인데 금방 썩거나 말라 버려서 신선한 상태로 팔기가 어렵다고 설명하고 있다. 《한국민족문화대백과사전, 1992년》에는 “숙주나물은 신숙주가 집현전 동료였던 사육신을 배반하고 세조의 공신이 되었으며, 죄없는 남이(南怡)장군을 죽이고 거듭 공신의 호를 받은 사람이 되자 서울 사람들로부터 미움을 받아 성(姓) 자체를 박탈하기 위해서 지어진 것이다”라고 설명하고 있다.

이와는 다른 이야기도 전해지고 있다. 세조에게서 극진한 총애를 받던 신숙주가 평소에 녹두나물을 즐겨 하여 밥상에 이 나물 반찬이 끊일 때가 없었다는 사실을 전해들은 세조가 앞으로는 녹두나물을 숙주나물이라 부르라고 하여 오늘에 이르렀다는 것이다. 또한 세조가 좌의정 신숙주에게 기근이 들어 배고파하는 백성들을 위해 빨리 성장하고 쉽게 배불리 먹을 수 있으면서 영양이 풍부한 녹두 열매의 수입을 권장했기 때문이라는 주장도 있다.

이러한 상반된 이야기들은 출처나 근거가 모두 분명치 않은 야사나 구전으로 전해져 내려온 것들이라는 점에 주목할 필요가 있다. 신숙주에 대한 세상의 비난이 글로 나타난 것은 -현재까지 조사된 것으로는- 조선 말 이건창(李建昌)의 장편 시 〈고령탄(高靈歎)〉이 처음이다. 신숙주가 죽음에 임해서 자신의 과거에 대한 후회와 한(恨)을 스스로 탄식하는 내용이다. 그리고 신숙주와 숙주나물을 관련지어 묘사한 문헌은 1920년대 《조선무쌍신식요리제법》에 “단종을 보위하지 않고 세조의 편에 선 신숙주를 녹두나물에 비유하여 숙주나물이라고 부르고, 만두소로 넣을 때 변절자 신숙주를 으깨듯 숙주나물을 으깨어 넣는다”는 내용이 처음으로 등장한다.

숙주나물이라는 명칭이 언제부터 사용되었는지 밝혀진 바 없어 숙주나물이 신숙주 때문에 생겨난 것인지, 아니면 숙주나물이란 이름이 먼저 있었고 후대에 이야기가 만들어진 것인지, 분명치 않다. 글로써 신숙주를 배신의 대명사처럼 자리매김시킨 데에는 이광수의 《단종애사》가 한몫했다. 일제 강점기에 출판된 이 책은 널리 읽혔고, 해방 이후 교과서에도 실렸다. 이후 자주 드라마의 소재가 되었다.

이 소설에서 특히 독자의 관심과 분노를 자극하는 결정적 대목이 신숙주 아내의 ‘자살 설화’이다. 신숙주가 사육신이 죽은 후 집으로 돌아왔을 때, 그의 아내가 신숙주에게 침을 뱉으며, “어찌 죽지 않고 비겁하게 살아왔느냐?”며 꾸짖고는 자살을 했다는 내용이다. 그러나 이것은 역사적 사실과는 완전히 다르다. 윤씨는 사육신 사건이 일어나기 전 이미 자연 병사하였기 때문이다.

변절자인가, 유능한 재상인가

이제 우리는 ‘변절자 신숙주’와 ‘유능한 재상 신숙주’의 평가를 두고 고민하게 된다. 고민에 앞서 신숙주는 왜 배신하였을까 하는 생각을 먼저 해본다. 그의 변절은 ‘자발적 선택’이 아니고 수양과 반정세력에 의한 ‘피동적 선택’이었다. 물론 자의가 아닌 타의에 강요받은 선택이라 하더라도 이것이 변절의 면죄부가 될 수는 없다. 다만 30대의 비정치적 성향의 ‘선비형 천재’에게 그런 선택은 운명으로 여겨졌을 것으로 짐작된다.

신숙주는 반정을 거부해 사육신이 되는 삶을 선택하지도 않았고, 동시에 반정 참여를 대가로 권력과 부귀영화를 추구하지도 않았다. 《조선왕조실록》은 그가 “항상 대체(大體)를 생각하고 소절(小節)에는 구애되지 않았으며 큰일에 처하여 중요한 결정을 내릴 때는 강하(江河)를 자르듯 하여 조야(朝野)가 의지하고 중히 여겼다”고 적고 있다. 실록을 쓴 사신(史臣)도 “세종이 ‘신숙주는 국사(國事)를 부탁할 만한 자이다’라고 하였고, 세조는 ‘경은 나의 위징(魏徵)이다’라고 하였다”고 기록해 전하고 있다.

계유정난 당시 신숙주는 성삼문 등으로부터 단종 복위 거사에 동참할 것을 요청받았으나 거절했다. 그러나 그는 한명회 등 반정세력에게 이 사실을 고변하지 않았는데, 뒤에 김질(金礩)이 거사를 폭로하면서 알려지게 되었다. 그러나 그가 단종 복위의 거사를 밀고했다는 출처 불명의 소문이 퍼지면서 후에 ‘생육신’이 된 김시습(金時習) 등은 그를 추한 배신자로 규탄했다.

성종대에 들어 대의명분에 입각한 사림파가 등장하면서 한명회 등 반정의 공신들을 훈구파(勳舊派)로 배척했고, 중종(中宗·재위 1506~1544)대에는 주류세력이 되어 사육신과 생육신의 용어를 만들고 사육신의 성삼문은 충절의 표상으로, 신숙주는 ‘기회에 능한 변절자’로 매도했다.

신숙주는 훈구 공신의 지위에 있었으나 평생 사치스럽게 행동하지 않았고, 위세를 부리지 않고 겸손하게 처신하여 세인들의 칭송과 덕망 높은 인물이라는 호평을 받았다. 그는 “장례는 지극히 간소하게 하고 무덤에는 몇 권의 책을 넣도록 하라”는 유언을 남겼다. 하지만 그의 사후 사림세력이 정치적 주류를 이루면서 그의 검소함과 겸손함도 함께 묻혀버렸다.

그는 명분보다 현실을 택한 현실주의자였다. 한편 사육신이 된 성삼문은 현실보다는 명분을 택한 이상주의자였다. 신숙주는 현실과 결과를 중시했고, 성삼문은 이상과 과정을 중요시했다. 조선의 개국을 주도한 현실주의자 정도전(鄭道傳)과 충절의 표상인 정몽주(鄭夢周)를 신숙주와 성삼문에 비교하면 지나친 것일까?

신숙주를 평가함에 있어서 역사의 평가는 사실에 기초해야 한다는 생각을 떠올린다. 신숙주의 반정 가담은 사실이지만, 이를 숙주나물에 비유하는 것은 소문이 구전으로 전해져 만들어진 이야기일 뿐이다. 만들어낸 이야기를 정당화하는 것은 또 하나의 사실 왜곡이다. 밝혀진 사실을 토대로 신숙주를 재조명하고 평가해야 한다고 생각한다. 2500년 전 공자(孔子)도 이러한 진실의 왜곡을 경계하면서 “소문은 우자(愚者) 앞에서 커지고, 현자(賢者) 앞에서 멈춘다”는 말을 남겼다.⊙

[출처] : 장철균 전 스위스대사, 서희외교포럼대표 <인물로 본 한국외교사> / 월간조선

14. 김지남(金指南) - ‘세 치 혀’로 백두산 국경을 매듭지은 역관

1929년 일본 사진집 《국경》에 실린 백두산정계비 사진. 이 비석은 조선과 청의 국경을 ‘압록강과 토문강으로 한다’고 명기했다

우리나라 헌법 제3조는 “대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다”고 규정, 한국의 영토에 북한 지역을 포함하고 있다. 한반도의 북방 경계는 1712년 조선 숙종(肅宗) 때 청국(淸國)과 함께 세운 백두산정계비(白頭山定界碑)가 기준점이 되고 있다. 그 후 1907년 대한제국의 외교권을 박탈한 일본 통감부가 일방적으로 청국과 ‘간도협약’을 체결해 압록강-두만강 경계가 획정되었다.

청국이 붕괴되고 중국 정부가 들어서면서 북한과 중국 간에 국경 마찰을 빚어오다가 1962년 ‘조중변계조약(朝中邊界條約)’을 통해 양국의 경계를 압록강-백두산 천지-두만강으로 하여 백두산과 천지를 양분하였다. 앞으로 한반도가 통일되면 통일한국의 북방 경계는 소위 ‘간도 문제’를 둘러싸고 갈등의 소지가 남아 있다.

어쨌든 한반도의 북방 경계는 백두산정계비가 출발점이 되는데 이 정계비의 설치에 역관(譯官) 김지남(金指南)이 깊숙이 개입되어 있다. 그는 역관의 신분이었지만 청 측 대표를 능숙한 화술로 설득하여 백두산정계비를 세우고 조선의 영역을 확보하는 데 큰 공을 세웠다. 또한 김지남은 화약을 제조하는 ‘자초법(煮硝法·화약을 만드는 흙을 달이는 법)’을 도입하여 국방과 안보에 기여하고, 조선 외교의 지침서나 다름없는 《통문관지(通文館志)》를 저술하는 등 조선 외교사에 빛나는 업적을 남겼다.

그럼에도 불구하고 그간 그의 외교 업적은 제대로 주목받지 못했다. 간도 문제가 아직 말끔히 해결되지 않은 상황에서 통일한국을 내다보며 백두산정계비를 중심으로 김지남의 외교 활동을 복원해 보고 이와 함께 조선시대 역관의 외교적 역할을 재조명해 보는 것은 의미 있는 일이라 하겠다.

직업외교관과 유사한 조선시대의 역관

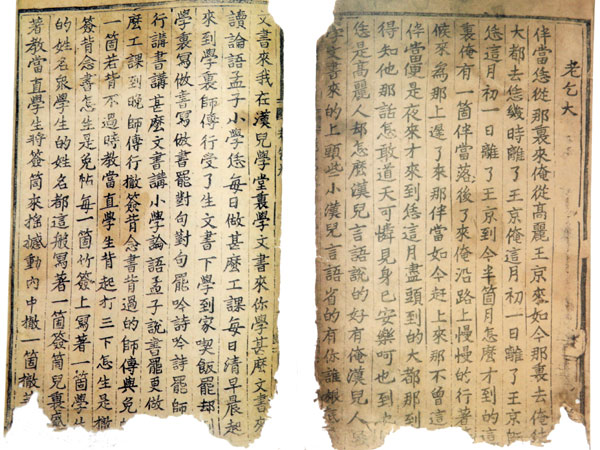

조선시대 중국어 교재인 《노걸대》.

김지남은 숙종 때의 한어(漢語) 역관이다. 그는 1671년(현종 12) 역과(譯科)에 급제한 이후 평생을 역관이자 외교관으로 대외관계에 봉사하면서 조선 외교사에 많은 업적을 남겼다.

조선에서 역관은 역학인(譯學人)·설인(舌人)·상서(象胥) 등 다양한 호칭으로 불렸다. 주로 통역을 담당하면서 해외사절단 일원으로 외교 임무를 수행하기도 하였다. 또한 중국 등의 사신이 조선을 방문하였을 때 왕과 대신들 사이에서 통역을 맡는 등 역관은 조선의 외교에 있어서 없어서는 안 될 필수적인 존재였다.

역관이 사료에 나타나는 것은 고려 말 충렬왕 때 ‘통문관(通文館)’을 설치했다는 기록부터라고 한다. 역성(易姓)혁명으로 새로이 창건된 조선은 건국 초부터 사대교린(事大交隣) 외교의 중요성 때문에 사역원(司譯院)을 설치하고 대외관계의 필수요원인 역관 양성을 목적으로 역과를 실시하였다. 조선의 외교는 예조(禮曹)에서 관장했고 실무는 사역원과 승문원(承文院)이 나누어 맡았다. 사역원은 역관 지망생의 교육, 시험 및 통역 업무를 맡았고 승문원은 외교문서의 작성과 배포 그리고 보존 업무를 맡았다.

사역원에서는 4대 외국어인 중국어, 몽골어, 만주어, 일본어를 배웠다. 한학청(漢學廳), 몽학청(蒙學廳), 청학청(淸學廳), 왜학청(倭學廳)이라 불리는 각 관청에서 외국어 학습을 전담하였다. 사역원의 연혁과 주요 역관의 행적을 기록한 책도 있다. 현재까지 확인된 세계 최고의 중국어 학습교재인 《노걸대(老乞大)》는 가상의 현장을 구어체로 엮은 교습서로 오늘날의 중국어 회화교재와 비교해도 손색이 없을 정도라고 한다.

역관은 추천을 받은 뒤 심사를 통해 적격자 선별 후 사역원에 입학해서 본격적인 학습 과정을 거치게 된다. 사역원에 들어갔다고 해서 바로 역관이 되는 것은 아니었고, 고된 수련 과정을 거쳐야 했다. 사역원에서는 기숙사 생활을 하면서 종일 공부하고 매월 두 번 시험을 쳤다. 3개월에 한 번은 중간고사에 해당하는 원시(院試)를 쳤다. 수련 과정을 거친 후에는 3년마다 한 번씩 열리는 역과에 응시해서 초시와 복시를 모두 통과해야 역관이 될 수 있었다.

조선의 외교는 이러한 엄격한 교육 과정과 경쟁적인 시험제도를 통해 성장한 역관들이 외교의 일선에서 뛰어난 역량을 발휘하고 헌신한 데 힘입은 바 크다고 할 수 있겠다.

中人 신분으로 외교의 중추적 역할을 한 역관

조선은 과거(科擧)와는 별도로 역과를 포함해 의과(醫科), 음양과(陰陽科), 율과(律科) 등 4개 분야의 잡과(雜科)를 운영하였다. 4대가 같은 잡과에서 합격한 가문도 있는데 어린 시절부터 집안에서 보고 들어 대물림받았기 때문이다. 그 대표적인 인물 가운데 한 사람이 바로 역관 김지남이다.

역관에 합격하면 종7품에서 종9품(오늘날의 7~9급직 공무원)의 품계를 주어 각 사(司)의 권지(權知·오늘날 공무원 시보에 해당)로 분속시켰다가 자리가 나면 실제 보직을 주었다. 왕의 어전 통역사가 되면 최상위직인 정3품 당하관(堂下官·오늘날의 1~2급직 공무원)이 되는데 여기까지가 역관이 승진할 수 있는 한계였다. 역관을 관장하는 사역원, 승무원의 원장은 정2품(오늘날의 차관급)인데 역관을 임명하지는 않았다. 역관은 양반과 상민의 중간에 위치하는 중인 신분으로서 실무와 기술을 전담하는 전문 인력으로 분류되었기 때문이다.

시대의 흐름에 따라 역관의 역할과 위상은 변화해 나갔다. 17세기 후반 조선은 명-청 교체기에 병자호란(丙子胡亂)을 겪고 청국을 상대로 거의 굴욕적인 외교를 감내해야 했다. 이 시기로부터 역관은 통역의 본분 이외에도 때로는 외교관으로, 때로는 정보원으로 국가 이익을 위해 활약하게 된다. 그들은 조선 외교의 일선에서 활동하는 전문 외교관으로서의 기능을 하면서 대외관계에 있어 중추적인 역할을 담당하고 외교사에도 많은 족적을 남겼다.

이들은 당시 조선이 처해 있던 시대를 앞서 역사의 거대한 흐름에 동참했다. 다른 나라로 여행하는 것이 힘들었던 조선시대에 역관은 누구보다 빨리 변화하는 세계를 직접 보고 느낀 사람들이었다. 상대국에서 고급 무기와 원료를 빼내고 고급 정보를 얻어오기도 했다. 또한 무역에 있어서도 상당히 중요한 비중을 차지하고 있었다. 역관들은 사행(使行)을 따라 외국에 자주 드나들면서 무역으로 상당한 부를 축적할 수 있었다. 이러한 사실에서 역관은 외교관과 통역사의 두 직무 이외에 국제 무역상의 역할도 병행했다고 볼 수 있다.

일례로 역관 장현(張玄)은 1617년 역과에 수석 합격을 하면서 소현세자(昭顯世子)가 청국에 인질로 갈 때 수행하여 6년 동안 심양관에 머물면서 외교활동을 전개했고 귀국 후에는 당상관이 되어 역관의 장으로서 40년간 30여 차례 북경을 다니며 대 청국 외교를 담당하였다.

역관들은 언어 소통이 자유롭고 외국의 지리나 풍속에 익숙해서 문화적인 역할을 다른 사람들보다 쉽게 해낼 수 있었고 선진문물이나 기술 등 외래문화 수용에 선도적 역할을 담당할 수 있었다. 구한말 개화기에 역관 오경석(吳慶錫)은 13차례나 중국을 왕래하면서 서양 과학의 해설서인 《박물신편(博物新編)》, 세계 각국의 지리와 역사, 병기 기술을 해설한 책인 《해국도지(海國圖志)》, 세계 각국의 지리서인 《영환지략(瀛環志略)》 등을 가져와 조선의 개화를 주도하기도 했다.

역관의 지침서 《통문관지》와 역관의 아이콘 洪純彦

김지남은 역관으로 활동하며 ‘외교 편람’이라고 할 수 있는 《통문관지》도 편찬하였다. 이 책의 서문에 “예부터 우리나라는 인접한 중국·요(遼)·연(燕)·여진·일본 등과 어려운 문제를 타결한 법례가 많지만, 이를 수록한 문헌이 없다. 그래서 고증할 길이 없어 어려움이 많다. 영의정 최석정이 사역원 제조로 있을 때에 김지남이 전고(典故)에 밝다는 사실을 알고, 외교 고사를 수집 정리하여 편찬하게 하였다”고 편찬 동기를 밝히고 있다.

이 책은 12권 6책의 방대한 분량으로 외교 및 역관 담당 관청인 사역원의 연혁과 관제(官制) 그리고 고사(故事), 사대교린 외교에 관한 연혁·역사·행사·제도 등의 자료와 사료를 체계적으로 정리했다. 중국과 일본에 보내는 외교문서나 접대하는 음식에 이르기까지, 역관들이 알아야 할 모든 항목이 설명되어 있고, 대표적인 선배 역관들의 간단한 전기도 실려 있다.

《통문관지》는 조선시대에 17회나 재판을 찍을 정도로 많이 읽히고 참고한 책이라고 한다. 1778년(정조 2) 이담(李湛)이 초간본을 증보하여 10권 4책으로 간행했으며, 그 뒤에도 몇 차례 내용을 추가해 속찬(續纂)을 거듭하고, 1888년(고종 25)에는 목판본으로도 간행하였다. 이는 당시 외교에 종사하던 중신(重臣)·사절·역관 등 실무진의 편람(便覽) 및 사서(辭書)의 필수서가 되었고, 국내뿐만 아니라 해외에까지 전해져 그곳 외교관에게도 지침서가 되었다고 한다.

《통문관지》를 비롯한 여러 기록에는 역관의 아이콘인 홍순언(洪純彦)의 이야기가 나온다. 16세기 선조(宣祖)대의 역관이었던 홍순언이 사행으로 명(明)에 갔을 때 일이다. 어느 술집에 갔다가, 부친의 장례비를 벌기 위해 청루에 나온 여인을 위해 출장비를 털어 구해준 일이 있었다. 그는 귀국하여 공금횡령죄로 감옥에 가게 되었다.

몇 년의 세월이 흘러 홍순언은 ‘종계변무(宗系辨誣)’를 반드시 해내야 한다는 엄명을 받고 다시 북경에 가게 되었다. 종계변무란 명의 법전인 《대명회전(大明會典)》에 태조 이성계의 아버지 이름이 이인임(李仁任)으로 잘못 기록되어 조선에서 여러 차례에 걸쳐 시정해 달라고 사신을 보낸 일로, 중국이 고쳐주지 않아 200년간 시간을 끌고 있던 문제였다.

홍순언이 북경에 이르렀을 때, 청루에서 구해준 여인이 종계변무를 관장하던 예부상서(禮部尙書) 석숭(石崇)의 아내가 되어 있었다. 석숭의 노력으로 200년을 끌던 종계변무 문제가 해결되었다. 또 임진왜란을 당하여 파병을 요청하러 갔을 때에는 석숭이 병부상서(兵部尙書)가 되어 있어 원군을 성사시킬 수 있었다. 그 공으로 중인 신분이었던 홍순언은 파격적으로 정2품 당릉군(唐陵君)에 봉해졌다. 또한 그는 석숭의 부인으로부터 ‘보은(報恩)’이라는 글자를 수놓은 비단 100필을 선물로 받았는데, 홍순언이 임금으로부터 받은 을지로 2가 일대의 사패지가 보은단동(報恩段洞)으로 불리게 된 이유라고 한다.

‘자초법’ 도입과 《신전자초방》

홍순언은 역관의 신분이었지만 뛰어난 재능으로 큰 공을 세워서 역관의 한계를 넘어 정2품에 오른 입지전적 인물이지만 어쩐지 그의 일대기는 한편의 드라마와 같은 느낌을 준다. 역관 김지남은 홍순언과 같은 화려한 스토리는 없지만 백두산 국경 획정에 참여하여 공을 세우고, 화약제조법을 전파하는 등 실질적인 국익과 관련해 중대한 업적을 남겼다.

김지남은 특히 안보 분야에 기여한 바가 적지 않다. 정묘호란이 일어나자 조선은 청국에 대항하기 위해 화약 만드는 방법을 개발하기 시작했다. 자체 개발에 진전이 없자 이를 중국으로부터 도입하려 했지만 명을 제압한 청은 화약 수출을 금지했다. 김지남은 1692년 청에 가는 사행사 민취도(閔就道)의 역관으로 수행했는데, 그로부터 자초법의 입수를 권유받았다. 청국은 자초법의 해외 유출을 국법으로 엄금했기 때문에 이를 알아내기란 무척 어려운 일이었다.

《한국민족문화대백과사전》에 수록된 자초법에 따라 화약 만드는 여덟 가지 과정을 살펴보면 “먼저 흙을 모으고(取土) 재를 받아서(取灰) 같은 부피의 비율로 섞는다(交合). 섞은 원료를 항아리 안에 펴고 물을 위에 부어 흘러나오는 물을 받아(篩水) 가마에 넣고 달인다(熬水). 이 물을 식혀서 모초(毛硝)를 얻고 이 모초를 물에 녹여 다시 달여서(再煉) 정제시킨다. 재련 후에도 완전히 정제되지 않았으면 또 한번 달인다(三煉). 이렇게 얻은 정초(精硝)를 버드나무 재, 유황가루와 섞어서 쌀 씻은 맑은 뜨물로 반죽하여 방아에 넣고 찧는다(合製)”고 요약해 설명하고 있다.

자초법을 찾기 위해 노력하던 김지남은 마침내 요양(遼陽)의 어느 시골집에서 자초법으로 화약을 만든다는 정보를 입수했다. 그곳에 찾아가 사례금을 주고 방법을 배우던 중 갑자기 주인이 죽어 뜻을 이루지 못하였다. 이듬해 다시 진하사(進賀使) 일행에 합류하여 청국에 갔으며, 그 뒤에도 역관으로 중국을 방문할 때마다 집요하게 정보를 추적해 결국 그 비법을 알아냈다.

1698년 드디어 병기창고 도제조 남구만(南九萬)과 함께 배워온 자초법을 이용해 화약을 제조하였다. 이렇게 만든 화약은 땅 밑에 10년을 두어도 습기에 변질되지 않고, 흙과 재도 예전의 3분의 1밖에 들지 않아 자주 국방과 국가 재정에 큰 도움을 주었다고 한다. 성과가 매우 크자 숙종의 윤허를 얻어 제조법을 수록한 《신전자초방(新傳煮硝方)》을 저술해 간행, 반포하였다. 1796년 다시 출판되어 오랫동안 사용되었는데, 정조(正祖)는 이 책을 ‘금석(金石)과 같은 성헌(成憲)’이라고 높이 평가했다고 《실록》이 전하고 있다.

자초법 습득의 공로가 인정되어 숙종이 높은 벼슬을 제수하려 했으나, 양사(兩司)에서 벼슬의 귀중함을 들어 역관에게 동서반 실직(實職)의 제수는 부당하다고 반대해 결국 외직인 문성첨사(文城僉使)에 임명되는 데 그치고 말았다.

백두산에 대한 조선과 청국의 인식

청나라의 전성기를 구가한 강희제

김지남의 일대기에서 가장 두드러진 활동과 업적은 그의 말년에 조-청 국경을 획정하는 회담에 참여하여 백두산정계비를 건립하는 데 결정적 역할을 해낸 일이다. 백두산정계비가 세워진 이유는 이 일대 조선과 청국 간의 국경이 모호했기 때문이다.

우선 조선의 관점에서 조선 초기 명의 동편 국경선은 개주(開州·지금의 만주 鳳城지방)임에 따라 명과 조선 사이에 위치한 여진족의 거주지를 국가의 영토로 인정하지 않아 백두산 일대를 조선의 영역으로 인식한 것이다. 그러나 명을 정복한 청의 입장은 달랐다. 백두산은 청을 세운 만주족의 발상지이며, 청 황실의 근본이라고 해서 백두산 일대를 봉금(封禁)지대로 지정해 사람이 살지 못하도록 했다.

그래서 백두산 일대는 피차간에 사람이 살지 않다 보니 분명한 국경선이 없었다. 두 나라 사이의 세관 역할을 하는 변문은 압록강 북쪽 수백 리 떨어진 곳에 있었기 때문에 조선인들은 청국의 제재를 받지 않고 봉금지대에 들어가 산삼 등을 채취했다. 청국에서는 몇 차례에 걸쳐 조선과의 경계로 되어 있는 백두산 지역을 답사하려 했으나 이곳에 드나드는 조선인들의 완강한 저항으로 번번이 실패했다.

청의 강희제(康熙帝)가 즉위한 후 상황은 달라졌다. 그는 만주족의 발상지인 백두산에 대한 관심이 높았다. 1677년 백두산을 장백산 지신(長白山之神)에 봉하여 제를 지내도록 하고 전국적인 지리(地理)지 편찬 사업을 추진했다. 백두산 일대에 대한 자체적인 조사와 더불어 조선에 대해서도 경계를 측정하도록 계속 요구하면서 백두산 경계가 양국 간 현안 문제로 부상했다.

이 와중에 1685년(숙종 11) 강희제의 명을 받은 늑초(勒楚)가 백두산을 탐사하고 압록강 상류에서 측량을 하다가 조선인이 발사한 총에 맞아 부상당하는 사건이 발생했다. 늑초가 무력으로 조선인 월강자(越江者)를 막으려고 하자 이에 반발한 조선인들이 무력으로 맞대응한 것이다. 청국이 개입해 치밀한 조사를 시작하자 그 지역 책임자는 자결하고 주범 한득완 등 6명은 참형에 처해졌고 온 가족까지도 가중처벌을 받았다. 뿐만 아니라 한득완과 함께 있던 20여 명도 모두 참수형을 당했다.

이 사건과 관련해 《숙종실록》은 “청이 주상을 침책한 것이 처음에 염려하였던 것에 이르지는 않았지만 부끄러움과 치욕스러움이 결코 얕지가 않다.… 일찍이 와신상담할 계획을 생각하지 아니하였으므로 한없는 곤욕을 영구히 받게 되었으니 우리나라의 일은 진실로 한심하다”고 적고 있어 백두산 일대의 봉금지대를 조선의 영유권으로 인식하거나 주장하지는 않은 것으로 보인다.

백두산 국경 분규와 조선의 ‘영고탑 회귀설’

이 시기에 청국은 북쪽에서 남하하는 러시아와 잦은 충돌을 하고 있었다. 그러다 결국 1689년 네르친스크조약을 맺고 국경을 획정했는데 이 과정에서 청은 처음으로 산, 강 등을 경계로 하는 일종의 ‘면에 의한 경계’가 아니라 서양(西洋)에서 사용하는 ‘선에 의한 국경’을 알게 되었고, 이후 주변국들과의 경계를 실사하고 선에 의한 국경 획정에 관심을 보이기 시작했다.

이러한 상황에서 청국은 조선과 압록강-토문강(두만강) 두 강을 경계로 하지만 그 중간 지역에 위치한 백두산 일대의 경계가 불확실함을 알게 되었고, 그래서 이 지역 경계를 확정짓기 위해 조선의 북방(평안, 함경도) 경계를 조사하다가 늑초가 부상당하는 사건이 발생한 것이다. 조선은 갑작스런 청국의 사계(査界)와 조선에 사계를 요구하는 의도가 무엇인지 의심했다.

조선은 청에 병자호란과 삼전도(三田渡)의 굴욕을 당한 후 효종(孝宗)대부터 북벌(北伐)론과 소중화(小中華) 건설을 기치로 배청의식을 가져왔는데, 이러한 조선의 대외노선은 ‘호운불백년(胡運不百年)’과 ‘영고탑(寧古塔) 회귀설’이라는 가설(假設)이 뒷받침하고 있었다. 거란의 요(遼), 여진의 금(金), 몽골의 원(元)이 100년 이상 가지 못했던 것처럼 오랑캐의 나라인 청 또한 100년을 가지 못한다는 생각이 ‘호운불백년’이고, 중원에서 한족이 다시 일어나서 청을 몰아낼 것이고, 오랑캐는 그들의 본거지인 영고탑(현 흑룡강성 영안현성 일대)으로 돌아갈 것이라는 생각이 ‘영고탑 회귀설’이다.

당시 청국에서는 남부에서 소요가 있었고 사천 일대에서는 지진이 일어나는 등 혼란했는데 그 사실을 전해들은 조선은 청이 드디어 쇠락해서 영고탑으로 복귀하게 되고 퇴로에 조선에 침입할 것이라는 설이 유포된 것이다. 그러자 명의 멸망 후, “오랑캐가 중원을 차지했지만 조선이 중화(中華)를 지킨다면 언젠가 중원에서 오랑캐를 몰아낸 이후 우리의 사상이 중화를 다시 교화시킬 것이다”는 소위 ‘소중화’ 사상이 다시 고개를 든 것이다.

그래서 청의 국경 경계를 조사하자는 제안에 대해 조선 조정은 청이 영고탑으로 돌아갈 때를 위해 조선의 서북방 지리를 파악하기 위한 의도일지도 모르니 협의를 피해야 한다는 주장까지 나왔다. 더욱이 청이 영고탑으로 돌아갈 경우, 만주를 통해 갈 것인지, 아니면 조선의 서북을 통해 갈 것인지 논쟁하면서 그들이 북경에서 만주를 통해 영고탑으로 갈 경우 위에 있는 몽골의 공격을 받을 수 있기 때문에 조선의 서북변을 통해 갈 수 있으므로 전쟁을 준비해야 한다는 주장까지 나왔다.

조선 조정은 조선과의 경계를 확정짓기 위한 청의 요구를 ‘영고탑 회귀설’과 같은 가설에 근거해 전혀 다른 방식으로 받아들이고 결국 이러저러한 핑계를 들어 청의 요구를 거절하는 방향으로 결정한 것이다. 그러나 당시 강희제의 청은 최고의 전성기를 구가하고 있었고 청을 북벌하는 것은 불가능했을 뿐 아니라 청의 몰락 징후도 없었다.

이 명백한 정책 결정의 오류는 정권유지와 사회통제의 수단으로 북벌과 중화를 이념화해 온 당시 집권층이 민생을 구제하지 못한 자신을 방어하려는 정치적 동기에서 출발한 것으로 보인다. 지나치게 명분론에 치우친 조선 후기의 성리학적 이념은 조선을 고립시켜 청국의 실체를 제대로 인식하지 못하게 하였고, 근대화로 치닫는 세계사의 흐름에서 조선을 완전히 이탈하게 만들었던 것이다.

백두산정계비와 김지남의 ‘세 치 혀’

1712년(숙종 38) 마침내 청의 강희제는 오랄(烏喇·길림성)의 총관(總管) 목극등(穆克登)에게 백두산을 탐사하고 양국의 국경을 확정하도록 명했다. 목극등 일행이 백두산 방면으로 내려오자 조선은 접반사(接伴使) 박권(朴權)과 함경도 관찰사 이선부(李善溥)를 내세웠다. 역관 김지남은 수역(首譯)으로 임명받았는데 아들 김경문(金慶門)을 데리고 갔다. 김지남은 당시의 상황을 낱낱이 기록해 《북정록(北征錄)》을 남겼는데 이 책의 내용과 《숙종실록》의 관련 기사들을 토대로 당시의 상황을 재구성해 보자.

목극등은 혜산진에 도착해 박권 일행을 만나 함께 백두산에 올랐다. 그러나 90여 리쯤 올랐을 때 목극등은 박권과 이선부에게 길이 험하고 나이가 많다는 이유를 들어 동행하지 말고 무산으로 가서 기다리라고 했다. 박권과 이선부는 조정에 보고하면서 “접반사와 도신(관찰사)이 뒤처질 수 없다는 뜻으로 재삼 굳게 청하였으나 끝내 허락하지 않았습니다”라 하고 결국 따라가지 않았다.

목극등이 혼자 백두산에 올라 경계를 마음대로 결정할지도 모르는 상황에서 조선의 국경선을 대변해야 할 부담은 역관 김지남에게 지워졌다. 김지남은 《북정록》에 이때의 상황을 다음과 같이 기록하고 있다.

“나는 거연히 나아가 무릎을 꿇고 청하였다.… 소관은 조선의 백성이요, 백두산 또한 조선의 땅인데, 우리나라의 명산이라고 전해져 오고 있으므로, 원컨대 한 번 올라가 보는 것이 평생의 소원이었지만 길이 너무 멀어 이를 이룰 수 없었습니다. 대인(목극등)께서는 반드시 유윤길 화사원으로 하여금 산의 형세를 그림으로 그리게 하여 한 폭을 내려주신다면, 소관의 평생 소원을 대신할 수 있겠습니다. 그렇게 해주신다면 대인의 은덕을 어찌 다 헤아리겠습니까?”

“대국의 산천은 그림으로 그려줄 수 없지만, 백두산은 이미 그대들 나라 땅이니 그림 한 폭 그려주는 것이 어찌 어렵겠는가?”

“만약에 그것이 대국의 산이라면 어찌 감히 부탁할 마음이 생겼겠습니까?”

“잘 알았네.” 목극등이 동반을 허락했다.

“나는 너무나 기쁘고 다행스러워서 어쩔 줄 모르고 물러 나왔다. 숙소에 돌아와 두 사또에게 나아가 보고하였다.… 오늘에야 비로소 좋은 소식을 들었습니다.”

“무슨 말인가?” 내가 총관(목극등)을 만나 주고받은 말을 아뢰자, “조정에서 염려하던 것이 오로지 그것이었는데, 총관이 ‘백두산은 그대들의 땅’이라는 말을 하였으니 어찌 다행한 일이 아니겠는가? 그대가 계책을 써서 그들의 뜻을 탐색하고, 겉과 속을 꿰뚫어보니 참으로 일을 잘한다고 하겠네”.

결정적인 순간에 김지남의 재치와 ‘세 치 혀(三寸之舌)’가 작동한 것이다. 그는 역관의 신분이었지만 청국의 대표 목극등을 설득해 동반을 허락받아 국경 획정의 증인이 되었으며, 더 나아가 목극등으로부터 백두산이 조선 땅임을 인정받은 것이다. 그러고는 백두산에 올랐다가 정상인 천지에서 내려와 수원(水源)을 찾아내고, 산정의 남동쪽으로 4km 지점인 해발 2150m 지점의 분수령에 비를 세웠다. 이렇게 세운 것이 “서쪽은 압록이고 동쪽은 토문이다(西爲鴨綠, 東爲土門)”는 백두산정계비이다.

백두산정계비 건립 과정을 낱낱이 기록한 《북정록》

김지남은 1712년 2월 24일 북경에서 보낸 문서가 조선의 조정에 접수된 때부터 국경회담이 종료된 6월 3일까지 거의 매일 청의 대표인 목극등과 조선의 대표인 박권 사이의 교섭 전말을 낱낱이 기록해 놓았는데 이 기록이 《임진국경사계일기(壬辰國境査界日記)》이다. 훗날 이 기록을 토대로 아들 김경문과 함께 편저해 발간한 책이 《북정록》이다.

《북정록》에 의하면, 청나라 측에서 갑자기 국경을 조사하고 경계를 정하게 된 계기는 청이 국가 영역에 대한 《일통지(一統志)》를 만들고 있었는데, 아직 끝나지 않은 조-청 경계를 백두산에서 발원하는 압록강과 토문강의 발원 근거지를 살펴 청의 국경을 확정하고자 하는 것에서 시작되었다고 한다.

당시 같이 동행한 아들 김경문의 기록인 《백두산기(白頭山記)》와 접반사인 박권의 《북정일기(北征日記)》가 있지만 질과 양적인 면에 《북정록》이 훨씬 구체적이고 풍부하다. 박권의 기행문은 가장 중요한 부분이 빠져 있다. 협상 대상국인 청국에도 이만한 기록이 없다고 한다. 《조선왕조실록》을 위시한 관변의 문헌도 공식적인 기록만을 수록하고 있어 당시 국경의 현지에서 전개된 경계 조사 활동상을 상세히 알려주지는 못하고 있다.

뿐만 아니라 《북정록》은 당시 그곳 거주민들의 증언과 청국 측의 일방적이며 고압적인 태도에 관해서도 낱낱이 기록하고 있다. 특히 사계 과정에서 청국 측이 정계비(定界碑)를 세우는 데 전제가 되는 두만강의 수원이 불분명했음을 청 측이 인정한 점과 국경 도처에 그들이 정계비를 세우려 한 의도도 알려주고 있다.

김지남의 《북정록》은 일차적으로 현재의 압록강과 두만강을 경계로 한 중국과의 국경선을 최초로 명문화한 역사적인 사건을 기록하였다는 점에서 매우 중요하다. 더욱 중요한 것은 ‘백두산은 조선 땅’임을 입증할 수 있는 중요한 기록이다.

역관의 신분이었지만 백두산정계비 건립 과정에서 청의 의도와 전략을 꿰뚫어보고 외교적인 수완과 지혜를 발휘해 조선의 국익을 최대한 반영시킨 전문 외교관 이상의 협상 능력을 보여준 대표적 외교협상 사례의 하나라고 할 수 있다. 조선시대의 역관이 조선 외교의 중추적 역할을 담당했다고 말할 수 있는 대표적 사례이기도 하다.

송화강으로 흘러들어가는 토문강과 정계비의 設柵과 墩臺

백두산정계비의 건립으로 조선과 청국은 국경을 명확히 하고 이를 명문화하였다. 청국은 불분명했던 백두산 경계를 확실히 했고, 조선으로서는 청이 자신들의 근원지라고 생각하는 압록강과 두만강 사이의 육지가 이어지는 백두산의 남쪽 부분을 조선의 영토로 확보하게 되었다는 점에서 의의가 있다. 백두산에 대한 숭산(崇山) 의식이 더욱 확고해지는 계기가 되었으며 실제로 정계 후에 제작된 지도에서는 백두산을 조선의 영토로 인식하는 경향도 나타나고 있다. 나아가 비현실적인 북벌론과 영고탑 회귀설 등의 명분론을 극복하고 청에 대한 불안감도 종식시킬 수 있게 되었다.

또한 《북정록》에 의하면 “압록강과 토문강 두 강이 모두 백두산 근저에서 발원하여 강의 남쪽을 조선의 국경으로 정한 것은 세월이 이미 오래되어 의논할 것이 없고 피차간의 경계를 논단하여 분명하게 하는 것이 후환이 없는 것이었다. 그러므로 두 사신이 두 강의 남쪽이 조선의 경계임을 문서에 기록하여 돌아가는 사신에게 황제에게 상주하여 주기를 청국 측에 건의하였다. 또 조선에서는 ‘정해진 경계에 표를 세우는 일은 돌아가 조정에 주달하여 서서히 공사를 시작하겠습니다’라고 화답하였다”고 한다.

목극등 일행은 두만강 쪽으로 내려오며 물줄기를 확인하다가 물줄기가 갑자기 복류(伏流·땅속으로 흐름)하는 지점을 확인하고 이 일대에 흙이나 돌로 돈대(墩臺)를 쌓을 것을 요구했다. 이렇게 해서 조-청의 백두산 경계는 그어지고 이후 조선은 청의 요청대로 홍치중(洪致中)을 보내 돈대를 쌓았다. 그런데 문제는 사계를 한 이후에 경계에 따라 설책을 하는 과정에서 조선 측은 목극등이 정한 수계가 두만강이 아닌 송화강으로 흘러들어가는 것을 발견하였다. 이에 설책 공사를 하던 책임자인 북평사는 공사를 중지하려고 하였지만, 정계를 잘못 정한 책임이 두려워 목극등이 지정한 수원에서 남쪽으로 20리 떨어진 곳에 새롭게 설책하였다.

조선 조정은 이후에 이 사실을 알게 되었지만, 이를 청 측이 알게 되면 목극등이 견책받고 청 측에서 다른 사신을 보내 문제 삼으면 영토가 축소될 수도 있다는 우려에서 이를 묵인하였다. 그래서 그냥 그 위치에 돈대를 세워두고 이 문제를 거론하지 않았다. 결국 정계비가 세워진 후 상당기간 동안 청과 조선의 경계 문제는 존재하지 않았다.

정계비의 토문강에 대한 조선의 인식 변화

백두산정계비에는 “오라총관 목극등이 황지를 받들고 변계를 조사한 결과 서쪽은 압록강이고, 동쪽은 토문강이며 분수령상에 비를 세워 명기한다(烏喇摠管 穆克登, 奉旨査邊, 至此審視, 西爲鴨綠, 東爲土門, 故於分水嶺, 勒石爲記, 康熙 五十一年 五月十五日)”라고 적혀 있다.

이 정계비 건립 당시에는 조선 측에서도 토문강은 곧 두만강이라고 인식하고 있었던 것으로 보인다. ‘황지의 토문강은 화어(華音·중국말)로 두만강이다’라는 《숙종실록》의 기록이 있다. 또한 청의 사신 목극등을 접대하기 위해 조선에서 정한 ‘차관접대사의별단(差官接待事宜別單)’에도 토문(土門)과 두만(豆滿)은 같은 단어이므로 주의해야 할 것이라고 하고 있다. 이 외에도 이익(李瀷)의 《성호사설(星湖僿說)》이나 이긍익(李肯翊)의 《연려실기술(燃黎室記述)》도 토문강은 곧 두만강이라고 하고 있다.

또한 사계 당시의 실록의 내용을 살펴보더라도 조선의 입장은 압록강과 두만강을 경계로 삼아 천지의 이남을 조선의 경내로 해야 한다는 인식을 가지고 있었다. 정계비 수립 당시 김지남이 천지 이남을 조선의 경내로 주장함에 목극등이 이를 크게 다투지 아니하자 접반사 박권이 기뻐하며 이를 조정에 보고하였다는 기록도 있다. 즉 당시의 조선은 천지의 이남, 즉 압록강과 두만강을 경계로 삼아서 이를 조선의 경내로 하는 데 합의한 것을 매우 성공적이라고 평가하고 있었던 것으로 보인다.

그러다가 조선 후기에 와서 백두산정계비의 ‘동위토문(東爲土門)’의 해석이 문제가 된다. 토문이 어디인가가 논란의 초점이 되었다. 정계비 설치 당시 토문이 송화강으로 흘러들어가고 여기에 설책과 둔대를 세운 바 있다. 즉 비문의 토문강이 두만강이 아니라 송화강의 한 지류로서 토문강이므로 토문강 동편의 이른바 ‘동(東)간도’ 일대가 조선의 영토라는 주장이 제기된 것이다.

순조 8년(1808) 서영보(徐榮輔) 등이 왕명으로 편찬한 《만기요람(萬機要覽)》의 ‘백두산 정계’조는 《여지도(輿地圖)》를 인용해 ‘토문강 북쪽에 있는 분계강(分界江)에 정계비를 세우든지, 토문강의 발원지에 세워야 했다’고 적고 있다. 더 나아가 ‘고려 때 윤관이 속평강(速平江)까지 영토를 확장했으며 그때 세운 비가 남아 있다’고 전한다. 실학자 안정복(安鼎福)도 ‘두 나라의 경계가 된 분계강은 두만강 북쪽 300리’라고 주장한 바 있다.

고려시대 예종 3년(1108년)에 “윤관이 여진족을 평정하고… 비를 공험진(公嶮鎭)에 세워서 경계로 삼았다”고 《고려사》가 전하고 있어 이곳이 조선과 명·청 사이의 국경선이며, 《세종실록》에도 세종이 명에 보낸 국서에 “공험진 이남 철령까지는 그대로 본국 소속”이라고 해서 세종 때도 두만강 북쪽 700리 지점인 공험진이 두 나라의 국경이었다는 것을 근거로 하고 있다.

국제정세 변화와 간도 귀속 문제

조선에서 정계비의 토문강의 비정에 대한 이러한 인식 변화가 있는 가운데 170여 년이 지난 고종대에 들어 정계비의 해석이 다시 양국의 현안 문제로 부각된다. 1860년을 전후로 해서 조선인들이 간도 지역으로 많이 흘러들어가게 되었는데 이는 간도 일대가 청의 봉금 지역으로 청인들은 거주가 금지된 지역이었고 청 측의 관리도 미치지 않았기 때문이다,

토문 동편 간도 지역으로 조선인의 이주가 많아지자 1880년 청국이 토문은 두만(豆萬)이라고 하면서 1881년부터 길림의 장군 명안을 보내 간도 개척에 착수하기 시작했다. 그리고 1882년에는 조선인의 월경을 엄금하도록 조선 정부에 요구하면서 간도의 조선인을 소환하라고 통보해 왔다.

이에 조선도 1883년에 정계비를 다시 조사하고, 이미 간도에는 상당기간에 걸쳐 조선인이 많이 이주하여 땅을 개간해 살고 있음을 이유로 ‘동위토문’의 해석을 문제 삼아 간도에 대한 영유권을 주장한 것이다. 이렇게 조선이 영유권을 주장한 배경에는 당시 서구 제국 열강이 아시아로 밀려오면서 청국의 힘이 쇠약해졌다는 점도 고려되었을 것으로 보인다.

조선 측은 토문강은 송화강 상류이며, 간도 지방은 조선 영토임을 주장하면서, 백두산정계비와 토문강 발원지에 대한 공동조사를 통해 국경을 확정하자고 제의했다. 그러자 청나라는 1885년에 간도 지역의 조선인을 강제로 추방하기 시작했고, 이에 조선 정부는 다시 토문감계(土門勘界)를 요청함으로써 간도의 귀속 문제는 양국 간에 물러설 수 없는 현안으로 부각되었다.

간도라고 하면 일반적으로 백두산 북쪽 지역으로 오늘날 중국 길림성 동쪽의 연변조선족자치주에 해당하는 지역을 가리킨다. 한편, 간도(間島)라는 지명은 청국을 건립한 만주족이 이 지역을 그들의 발상지로 여겨 봉금의 땅으로 삼고 출입을 엄격히 금지했기 때문에 조선과 청국 사이에 있는 섬과 같은 곳이라 해서 붙은 이름으로 알려지고 있으나, 다른 한편으로는 조선인이 새로이 정착해 개간한 땅이라는 뜻에서 간도(墾島)로 불리기도 한다.

간도 문제 해결을 위해 조선과 청국은 모두 3차례에 걸쳐 회담하였으나 양측의 입장이 좁혀지지 않아 아무런 합의를 보지 못했다. 이런 사이에 1905년 러일전쟁에 승리한 일본은 조선통감부를 설치하고 조선의 외교권을 박탈한 후 1907년에 남만주철도 부설권을 얻는 대가로 ‘간도협약’을 체결해 간도를 청 측에 넘겼다. 1931년에는 만주사변을 일으키면서 정계비마저 없앴다. 최근에 한국 연구자들이 백두산 정상에서 동남쪽으로 4km 떨어진 곳에서 남아 있는 정계비의 받침돌을 발견하였다고 한다.

牛峯 김씨의 입지전적 父子 역관

김지남은 역관 박정시의 딸과 혼인하여 7남 3녀를 낳았는데, 그 가운데 아들 5형제가 역과에 급제했다. 5형제 중에서 김경문(金慶門·1672~1737년)은 부친과 함께 조선 외교사에 이름을 남겼다. 그의 자는 수겸(守謙), 호는 소암(蘇巖), 본관은 우봉(牛峯·지금의 황해도 금천)이다. 아버지 김지남과 함께 우봉 김씨 부자 역관으로 불린다.

우봉 김씨는 신라 내물왕대부터 1500년이 된 오래된 가문이다. 이들은 고려시대에는 고관을 역임하기도 하였으나, 조선시대에는 이성계의 집권에 협조하지 않아 고관에 이르지 못하였다. 대신 우봉 김씨는 중인 집안으로 번성했다. 족보에 의하면 17세기 이후 약 250년 동안 95명이 역과에 합격한 것으로 되어 있다. 주학을 포함하면 115회 이상의 잡과 중인이 배출되었다고 한다.

김경문은 어려서 재주가 뛰어나 18세 때 역과에 한학으로 장원급제, 첨정(僉正)과 사역원정(司譯院正)을 지내고 1711년(숙종 37) 청에 파견되어 국경 침범자 문제를 협의했다. 1712년에는 살펴본 바와 같이 부친과 함께 백두산정계비를 세울 때 동행했고, 1714년에는 두만강 북쪽에 청국이 둔진(屯陳)을 두려는 것을 쟁론하여 철거토록 하였다. 영조 즉위년에는 조공품을 감축시키고 1725년에는 국경 문제를 추론하였으며 청국을 방문하여 무역의 폐해를 일소한 공로로 자헌대부에 오르고 지중추부사를 받았다.

청의 사신이 올 때마다 응대에 능해서 왕이 가상히 여겼고, 항상 연석에 참석하였다고 한다. 총명하고, 독서를 좋아하여 역사와 제자백가를 꿰뚫지 않은 것이 없었다. 한번 눈에 지나친 것은 평생토록 잊지 않았고, 문장이 유장하고 조리 있는 것이 당대에 이름이 났다. 김경문의 부고를 들은 풍원부원군 조현명은 “나라에 급한 일이 일어났을 때 누가 외교를 담당할 수 있겠는가?”라고 탄식하였고, 영조는 대신들에게 “사방에 어려운 일이 많은 터에 오늘날 누가 다시 김경문같이 일할 사람이 있겠는가?” 물었다고 전한다.

김경문의 많은 업적 중에서도 가장 큰 공은 부친과 함께 백두산정계비 건립에 관여한 것이다. 김경문이 백두산정계비 건립 과정에서 보여준 외교력은 아버지 못지않았다. 《숙종실록》은 “공이 돌아와 산도(山圖)를 바치니… 지난날 경계를 다투던 근심이 이로부터 저절로 사라졌다”고 적고 있다.

앞서 살핀 바와 같이 김지남과 김경문 부자가 편찬한 《통문관지》는 조선시대 외교에 관한 필수적인 지침서로 사대교린 외교의 지침서가 되어 조선의 외교력뿐만 아니라 후세의 역관을 양성하는 데 지대한 공헌을 했다. 김지남 부자처럼 사명감이 투철하고 지혜로운 역관들이 대를 이어 조선의 외교를 뒷받침했던 것이다.⊙

[출처] : 장철균 전 스위스대사, 서희외교포럼대표 <인물로 본 한국외교사> / 월간조선

15. 오경석(吳慶錫) - 조선의 자주개혁을 선도한 근대화 운동의 선각자

역관 출신으로 근대화 운동의 선구자가 된 오경석

조선 후기 구한말, 서구 제국주의 열강들이 동아시아로 진출하던 19세기 서세동점(西勢東漸)의 시기에 청국(淸國)을 자주 여행할 수 있었던 역관(譯官)들은 주변정세의 변화와 몰락해 가는 청국의 현실을 목격하면서 조선의 낡은 체제(앙시앵레짐)를 혁파하고 서양 문물을 도입해 부국강병(富國强兵)을 도모해야 한다고 생각했다. 이와 같이 조선의 자주개혁 필요성을 가장 먼저 깨닫고 근대화 운동에 앞장선 사람이 역관 오경석(吳慶錫·1831~1879)이다.

우리 역사는 오경석과 그와 생각을 함께한 한의(韓醫) 유홍기(劉鴻基·1831~1884), 그리고 연암(燕巖) 박지원(朴趾源)의 손자 박규수(朴珪壽·1807~1876) 등 3인을 ‘개화파(開化派)의 비조(鼻祖)’라고 기술하고 있다. 여기서 개화파는 수구파와 대립되는 개념인데 개화라는 용어의 의미가 분명치 않다. 이 시기 메이지유신(明治維新)으로 근대화에 먼저 성공한 일본은 자신을 개화국(開化國), 청국을 반개국(半開國), 조선을 미개국(未開國)으로 분류하고 탈아입구(脫亞入毆)를 선언한 후, 대동아공영권(大東亞共榮圈)을 내세우며 정한론(征韓論)을 정당화했다.

그러나 오경석 등 비조는 일본이 주장하는 ‘미개한’ 조선의 개화를 주장한 것이 아니라 조선의 자주개혁과 근대화 운동을 전개한 것이다. 시기적으로도 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)를 중심으로 일본의 근대화가 시작된 시기와 별 차이가 없다. 이들 비조의 교육으로 무장된 김옥균(金玉均) 등 급진적 개혁론자들이 후쿠자와의 영향을 받았고 이들의 갑신정변(甲申政變)은 성공하지 못했지만 이들도 미개한 조선의 개화를 추구한 것은 아니었다. 필자의 소견으로 개화파의 비조라는 평가보다는 ‘자주개혁과 근대화 운동의 선각자’ 또는 줄여서 ‘근대화 운동의 선각자’라고 하는 것이 역사적 사실에 가깝다고 생각한다.

개화와 근대화의 용어 문제는 일제 식민사관의 극복과 한국의 주체적 근대화 과정을 규명해 본다는 관점에서 학문적 검토가 있었으면 하는 바람이다. 150년 전 구한말의 역사는 오늘을 살아가는 우리의 현실과도 무관하지 않기 때문에 조선 근대화의 선각자였던 역관 오경석을 중심으로 그 시대적 상황을 복원해 보는 것은 의미 있는 일이라 하겠다.

조선의 근대화 운동을 선도한 7대 역관 가문 출신

오경석은 1831년(순조 31) 한어(漢語) 역관인 오응현(吳膺賢)의 아들로 태어났다. 부친 오응현은 역관 최고위직인 정3품 당상역관과 지중추부사를 지냈다. 그의 선조 오지항(吳志恒)이 처음 역관이 된 이후 7대에 걸쳐 역관을 지낸 집안으로 오경석이 8대째 역관이다. 오경석의 아들 4명도 모두 역관이었다. 이들이 조선의 마지막 역관 세대인데 1894년 갑오경장(甲午更張) 이후에 과거(科擧)가 모두 폐지되었기 때문이다. 오경석의 아들 역관 오세창(吳世昌)은 3·1운동 민족대표 33인 중 한 사람이다.

오경석은 1846년(헌종 12) 16세에 역과(譯科)에 합격했으며, 아우들까지 모두 합격해 5형제가 역관이 되었다. 사위 이창현도 역관인데, 대표적인 중인 집안들의 족보를 종합하여 《성원록(姓源錄)》을 편찬한 것으로 유명하다. 오경석은 단 한 번으로 역과에 합격했는데, 그때 누구나 당연하게 여겼다고 한다. 어려서부터 역관이 되기 위한 체계적인 훈련을 받았기 때문이다. 시서(詩書)와 금석(金石)의 대가였던 역관 이상적(李尙迪·1804~1865)에게 한어와 금석·서화를 배웠고, 가학(家學)으로 북학파(北學派)의 거두 박제가(朴齊家·1750~1815)의 실학을 공부했다. 오경석의 스승 이상적은 추사(秋史) 김정희(金正喜·1786~1856)의 제자로도 유명하다.

역관으로 입문한 오경석의 삶에 분수령이 된 것은 1853년 23세 때로 처음 북경에 가서 새로운 문물을 접하고 주변정세에 대해 견문을 넓히게 되면서부터이다. 그는 1840년 아편전쟁으로 홍콩이 영국에 할양되었다는 것, 1851년 태평천국(太平天國)의 난이 일어나 청국이 외우내환(外憂內患)의 도전에 직면해 있다는 것을 알게 되었다. 그리고 그 후 천진조약 등 불평등조약이 잇달아 체결되면서 사대교린(事大交隣) 체제가 붕괴되고 서구식 외교공관이 설치되는 등 전대미문의 변화가 일어나고 있음을 목격했다.

그는 모두 13차례나 청국을 왕래하면서 시대의 변화와 함께 청국의 퇴조가 조선에도 다가올 민족적, 체제적 위기라고 생각하게 되었다. 그래서 조선의 개혁과 근대화의 필요성을 절감하고 이러한 변화를 조선 조정에 알리기 위해 서양 문물과 사상이 담긴 서적을 도입했다. 오경석은 중인 신분의 역관으로 중인이 주도하는 국가개혁은 현실적으로 불가능하다고 판단했다. 그래서 실용노선을 견지하고 있는 사대부(士大夫) 박규수와 함께 김옥균, 박영효(朴泳孝), 서광범(徐光範) 등 젊은 인재들에게 주변정세의 변화와 근대화 개혁 필요성을 가르쳤다. 이후 오경석의 영향으로 성장한 이들이 조선의 정국에서 결정적인 역할을 하게 된다. 오경석을 조선 근대화의 비조로 평가하는 이유이다.

그는 역관의 신분이었지만 1866년 병인양요(丙寅洋擾)에 대처하는 과정에서 외교관의 역할뿐 아니라 다양한 첩보활동을 통해 정보를 수집해 프랑스 함대를 물리치는 데 결정적으로 공헌했다. 또한 1876년 일본과의 강화도조약(江華島條約) 체결 과정에 참여하면서 그의 외교적 역량을 유감없이 발휘하기도 했으나 과로로 49세에 생을 마감했다.

조선의 신분사회에서 높아지는 역관의 위상

조선 후기에 그린 〈燕行圖〉. 조선 사신단이 산해관으로 들어가는 장면을 그린 것이다.

시대의 흐름에 따라 역관의 역할과 위상은 변화해 나갔다. 17세기 후반 조선은 명(明)-청 교체기에 병자호란(丙子胡亂)을 겪고 청국을 상대로 거의 굴욕적인 외교를 감내해야 했다. 이 시기로부터 역관은 통역의 본분 이외에도 때로는 외교관으로, 때로는 정보원으로 대외관계의 일선에서 활약하게 된다. 이들은 상대국에서 고급 무기와 원료를 빼내고 고급 정보를 얻어오기도 했으며, 무역에 있어서도 중요한 비중을 차지하면서 조선 외교의 일선에서 중추적인 역할을 담당하게 된다.

일례로 역관 장현(張玄)은 소현세자(昭顯世子)가 청국에 인질로 갈 때 수행하여 6년 동안 심양관에 머물면서 외교활동을 전개했고 귀국 후에는 당상관이 되어서 역관의 수장으로서 40년간 30여 차례 북경을 다니며 청국과의 외교를 담당하였다. 이형장(李馨長)도 심양에 소현세자를 모시고 갔던 역관으로 당시 심양관의 대외적인 일, 즉 군사 징발에 대한 것, 포로의 쇄환 문제 등을 도맡아 해결했다.

16세기 선조(宣祖)대의 역관이었던 홍순언(洪純彦·1530~1598)은 ‘종계변무(宗系辨誣)’(태조 이성계의 아버지 이름이 이인임으로 잘못 기록되어 조선에서는 여러 차례에 걸쳐 시정해 달라고 사신을 보냈으나 중국이 고쳐주지 않아 200년간 시간을 끌고 있던 문제)를 해결하고 임진왜란 때는 파병을 성사시켜 그 공으로 중인 신분에서 파격적으로 정2품 당릉군(唐陵君)에 봉해졌다.

역관들은 때로는 반출 금지된 무기나 원료를 구해 오는 첩보원 역할도 했다. 조선 후기 가장 민감한 교역품이었던 화약 원료인 염초와 유황을 구입하거나 그 제조 비법을 취득하는 일은 매우 중대하고 비밀엄수가 요구되었기 때문에 자연스레 역관의 임무가 되었다. 역관 표헌(表憲), 김지남(金指南) 등의 노력으로 조선은 자체적으로 화약을 만들어 사용할 수 있게 되었고 군의 전투력을 대폭 높였다.

유교사회를 지향했던 조선은 유교적 가치와 제도의 연구 그리고 정책 수립을 위해 중국으로부터 서책의 도입이 필요했다. 역관들은 이 과정에서 언어 소통이 자유롭고 수차례의 사행으로 지리나 풍속에 익숙해 서책 구입 등의 역할을 수행하기가 용이했다. 또한 이러한 여건은 역관이 선진문물이나 기술에 보다 일찍 다가설 수 있는 기회를 갖게 함으로써 외래문화 수용의 선도적 역할도 담당할 수 있었다. 더 나아가 사회적 의식의 성장을 선도하며 근대로의 이행에 일정한 역할을 할 수 있었기 때문에 시대의 변화와 함께 역관의 위상은 점차 높아지게 된 것이다.

중인사회와 역관

조선 초기까지도 조선의 백성(民)은 사(士)·농(農)·공(工)·상(商)으로 나뉘었다. 선비(士)는 왕이 벼슬을 시켰고, 벼슬하지 못한 자는 농사를 짓거나 장인(匠人)이 되거나 장사꾼이 되었다. 이후 중기에 이르러 사가 사대부 집단을 형성하면서 이들은 양반의 신분으로, 그리고 농·공·상은 평민의 신분으로 양분되기 시작했다.

조선사회에는 사대부로 직행하는 과거제도와 역과를 포함한 의과(醫科), 음양과(陰陽科), 율과(律科) 등 4개 분야의 잡과(雜科)가 운영되었다. 이들 잡과 출신은 양반과 상민의 중간에 위치하는 중인 신분으로 실무와 기술을 전담하는 전문 인력이었다. 흔히 ‘반쪽 양반’이라 불리는 서얼(庶孼)은 육조(六曹)와 삼사(三司) 등의 중앙 관직으로 진출하는 것이 제도적으로 금지되었기 때문에 이들도 자연스럽게 중인 계급을 이루게 되었다.

이들 중인은 오늘날의 의료(의원), 법률(율관), 금융(계사), 외교(역관), 천문지리(음양과), 미술(화원), 음악(악공), 문학(시인) 등의 분야와 예술 및 문화 등의 영역에서 활약하는 전문가에 해당한다고 볼 수 있다. 직업적 특성상 왕실 및 조정과 밀접한 관련을 맺고 있어 거소가 궁궐 근처에 있어야 했기 때문에 주로 인왕산 기슭과 청계천 일대에서 마을을 이루고 살면서 문화와 예술에 상당한 재능을 보였다.

이들은 탁월한 외국어 실력을 바탕으로 시대를 앞서가는 외교관으로, 전염병에 걸린 수많은 사람을 구해낸 한의사로, 과학적 사고로 실사구시(實事求是)와 이용후생(利用厚生)을 온몸으로 실천한 지식인 집단이었던 것이다. 실천적 지식으로 무장된 이들의 사회적 영향력은 갈수록 증가되었지만 동시에 성리학의 탁상공론(卓上空論)에 빠져 정쟁만을 일삼던 사대부로부터 경계의 대상이 되기도 했다.

조선 최고의 명필로 평가되는 추사 김정희는 중인과 교류가 깊었던 양반 선각자였다. 그는 오경석의 스승인 역관 이상적을 제자로 삼았다. 연암 박지원 역시 중인과 친분이 두터웠던 양반 실학자 가운데 한 사람이다. 이런 연고로 오경석은 추사와 연암 등과 직간접으로 인연을 맺게 되고 그들의 실학과 예술의 영향하에 자신의 사상적 토대와 예술적 재능을 형성해 나갈 수 있었다.

조선 후기 들어 중인의 재능에 주목한 왕이 나타나기 시작했는데 그 대표적인 인물이 정조였다. 정조는 당시 규장각에서 서적을 검토하고 필사하는 검서관(檢書官)직을 신설하여 서얼 출신 지식인을 등용하는 등 중인을 활용했다. 정조 시대를 흔히 문예부흥기라고 하는데 이는 바로 중인 전문가 집단의 참여와 역할이 있었기에 가능했다고 볼 수 있다. 그러나 거슬러 올라가면 조선에서 가장 먼저 신분에 관계없이 전문가의 역할과 필요성에 주목한 왕이 세종이었음은 두말할 필요가 없겠다. 이들 중인 신분의 전문가 집단이 계층의 벽을 디딤돌 삼아 조선의 르네상스를 만든 사람들이라고 할 수 있다.

19세기 후반 요동치는 동북아시아와 조선의 갈등

개화 초기 조선 지식인들에게 영향을 준 위원의 《해국도지》.

19세기 초엽, 산업혁명으로 대량생산이 가능해짐에 따라 자본주의로 무장한 서구 열강들이 상품시장과 원료 공지 확보를 위해 새로운 식민지 쟁탈에 나섰고, 마침내 미개척지인 동아시아 지역으로 몰려들었다. ‘서세동점’으로 불리는 시대이다. 특히 청이 영국과의 아편전쟁에서 패배하여 굴욕적인 남경조약(南京條約)을 체결하면서 5개의 항구를 개항하고, 천문학적 숫자의 배상금을 지불했으며, 영국에 치외법권(治外法權)까지 인정한 사실은 청국의 지식인들을 위기의식 속에 몰아넣었다.

서세동점으로 인한 ‘문명의 충돌’과 함께 청국이 붕괴 위기에 직면하면서 공양학자 위원(魏源·1794~1856)은 《해국도지(海國圖誌)》란 책을 저술하였다. 1847~1852년에 걸쳐 완간된 이 책은 각 나라의 지세(地勢)와 산업·인구·정치·풍습 등을 기술하였고, 세계 주요국의 역사, 정치, 지리 등을 망라한 아시아 최초의 국제편람(國際便覽)이었다. 위원은 책 서두에 양이(洋夷)를 막기 위해 서양의 장기(長技)를 채용해야 한다고 역설하여 훗날 ‘중체서용론(中體西用論)’과 ‘양무운동(洋務運動)’의 단초를 제공했다. 오경석은 이 서책들을 구입해 조선의 근대화를 선도하는 지침서로 삼았다.

일본은 1854년 미국 흑선(黑船)의 등장으로 개방한 후 내부적 갈등관계를 메이지유신을 통해 서구식 체제를 수용하면서 극복해 나갔다. 신일본은 근대화를 재촉하면서 청국과는 다른 길을 걸었다. 한편 조선은 이러한 변화의 소용돌이 밖에 있는 ‘은둔의 나라’였다. 조선을 네 차례 방문하고 《한국과 이웃나라들》을 쓴 이사벨라 비숍은 “당시까지만 해도 한국은 신비스런 존재였으며, 따라서 영국의 지식인들조차 한국이 적도에 있다거나 지중해 또는 흑해에 위치하는 것으로 이해하고 있었다”고 기술하였다. 또한 조선 스스로가 청국의 변방으로 자처하며 서양과의 교류를 거부한 것도 은둔의 나라로 인식된 또 하나의 이유일 것이다.

오랫동안 사대교린 체제에 안주해 온 은둔의 조선도 서구 열강의 문호개방 압력에 시달리게 되었다. 개방이냐 쇄국이냐의 갈림길에서 당시 조선의 섭정(攝政) 대원군(大院君)은 ‘서양 오랑캐가 침입하는데 싸우지 않으면 화친하는 것이요, 화친을 주장하는 것은 나라를 파는 것’이라며 강력한 척화(斥和)의 쇄국정책으로 대응하였다.

개혁과 근대화의 필요성을 가장 먼저 생각한 오경석

국제사회의 전환기적 상황에서 조선 개혁과 근대화의 필요성에 가장 먼저 눈뜬 사람이 역관 오경석이었다. 그는 1853년 23세 때 처음으로 북경으로 가는 사신단에 참여하였는데 이때 청국은 홍수전(洪秀全)의 태평천국 운동이 일어나 남경을 함락하고 북경까지 위협하는 중이었다. 태평천국 운동은 기독교의 만민평등사상에 영향받은 농민혁명으로 이러한 혁명을 목도한 오경석은 깊은 충격을 받았다. 1840년대의 아편전쟁과 1851년의 태평천국 운동 등 안팎의 위기로 기울어가는 청국의 모습을 현장에서 목도하게 된 것이다.

오경석은 북경을 오가면서 같은 20대의 청국 지식인들과 사귀기 시작했다. 스승 이상적의 소개로 빠른 시일에 여러 사람을 만날 수 있었다. 북경에 갈 때마다 선물을 주고받으며, 그들로부터 서양 문물을 소개하는 책들을 소개받아 구입해 왔다. 특히 오경석은 북경의 청년들 가운데 동방과 남방 출신의 양무파(洋務派) 개혁사상가들을 주로 사귀었는데, 이는 북학파 실학자인 박제가의 영향으로 아버지 오응현이 박제가의 학문을 매우 높이 평가하여 그의 저술을 읽도록 했기 때문이라고 한다.

그 영향으로 오경석은 국내학자 가운데 박제가를 가장 존경하여 서재에는 그의 글씨와 그림을 한 폭씩 걸어놓고 그의 책을 읽었다고 한다. 추사에서 이상적으로 내려오는 중인 문화를 거슬러 올라가면 추사의 스승이 바로 박제가였기 때문에 오경석의 집안에서는 박제가의 《북학의(北學議)》가 교과서나 다름없었던 것이다.

오경석은 청국이 무너져 가는 모습을 보며 청의 위기가 조선에도 머지않아 닥칠 문제임을 직시하고 미리 그 대응책을 세워놓아야 한다고 생각했다. 그리고 자신뿐만 아니라 국내 지도층도 이러한 변화에 대처할 필요성을 함께 인식해야 한다고 생각했다. 그는 시대에 뒤떨어진 성리학에 젖어 있는 조선의 지배층을 일깨우기 위해서는 현재 일어나고 있는 변화와 서양의 다른 이론을 조선의 지도층에 자세히 알릴 필요가 있다고 생각했다. 그래서 변화한 세계상을 담고 있는 서적, 이른바 신서(新書)들을 조선으로 반입해 사대부들에게 읽히려고 했다. 그래서 《해국도지》뿐 아니라 《영환지략(瀛環志略)》 《박물신편(博物新編)》 등 10여 권의 서적들을 구입했다.

《영환지략》은 10권으로 된 세계 각국의 지리서이고, 세계 6대양을 지도를 곁들여 설명하고, 나아가 나라별로 지도와 지지를 상세하게 해설하고 있어 동양인들이 서양인을 이해하는 데 필수적인 책이다. 《박물신편》은 서양 과학기술서인데, 모두 서구 열강에 대한 그 대응책을 기술한 책들이다.

오경석은 서양 문물과 제도를 알 수 있도록 세계 지도를 비롯하여 자명종, 망원경 등도 조선에 들여왔다. 대원군이 애용하던 회중시계도 오경석이 청에서 구입해 선물한 것으로 전해진다. 또한 1853년 주청 프랑스 공사 필립에게 초상사진을 찍어달라고 부탁하여 청에서 귀국할 때 가지고 돌아왔는데 이 사진이 한국인으로서는 최초로 찍은 사진인 것으로 알려져 있다.

丙寅洋擾와 오경석의 첩보활동

쇄국정책을 편 흥선대원군

1862년 조선은 대원군이 집권했다. 집권 초 천주교에 관용을 보였던 대원군은 천주교를 불궤(不軌)집단으로 규정하고 조선에 체류하던 프랑스 신부 9명을 처형했다. 1866년(고종 3)의 병인사옥(丙寅邪獄)이다. 당시 12명의 신부가 있었는데 이 중 살아남은 세 명이 북경으로 도주해 본국에 처참했던 상황을 알렸다. 병인사옥이 국제문제로 비화하자 대원군은 청국에 사태를 해명하기 위해 주청사(奏請使)를 파견했다. 이때 오경석은 통역 겸 뇌자관(賚咨官)으로 동행했다. 뇌자관이란 조선이 청국에 파견하는 사신단의 공식 외교문서를 관장하는 직책이었다.

그러나 정사(正使), 부사(副使) 등 대표단이 한어를 못할 뿐만 아니라 국제정세에 어두워 큰 역할을 기대할 수 없었다. 청국 관리가 주청사의 숙소로 찾아와 조선이 프랑스 신부를 처형한 적이 있느냐고 묻자 모두 이를 숨기자고 했지만, 오경석은 이실직고한 뒤 만약의 사태가 발생할 경우 청국의 지원을 받는 편이 도움이 될 것이라고 주장해 이를 관철시켰다. 나아가 오경석은 청국 관리에게 프랑스의 국력에 대해 묻고, 그들의 침략에 어떻게 대응하면 좋을 것인지를 자문했다. 청국 관리들이 호의적인 조언을 해줌으로써 주청사 일행은 프랑스에 대처하는 데 유익한 정보를 얻을 수 있었다.

또한 오경석은 자신이 그동안 구축해 놓은 청국 인사들과의 친교를 바탕으로 외교첩보 활동을 전개했는데, 이들을 면담하는 과정에서 프랑스의 동양함대가 조선 침공을 준비하고 있다는 정보를 알아냈다. 그는 서양의 침략에 경험이 있던 청국의 양무파 정객, 외교관들을 방문하여, 프랑스 동양함대의 동태와 대응책을 숙의했다.

오경석은 청국 관리들의 도움으로 조선을 침공하기 위해 상해에 정박 중인 프랑스 전함의 구체적인 정보를 알아냈다. 또한 조선 침공을 지원하는 주청(駐淸) 프랑스 공사관과 청국 총리아문(總理衙門·지금의 외교부) 사이에 오간 왕복 문서를 입수해 필사해서 본국에 보고했다. 보고서에는 조선을 침공할 프랑스 동양 함대는 재정이 부족해 무역상들로부터 군비를 차입했다는 것과 병력의 규모, 전함의 성능, 화포의 위력 등이 상세하게 기술되어 있었다.

이러한 자료를 토대로 오경석은 프랑스 함대가 군량을 3개월분밖에 적재하지 못했기 때문에 정면 대결을 하지 말고 지형지물을 이용해 방어하면서 지구전을 전개하면 승산이 있다는 건의안을 대원군에게 제출했다. 그러는 사이 1866년(고종 3) 프랑스 함대가 강화도에 나타났다. 2개월이 넘는 공방전 끝에 프랑스 함대는 결국 물러갔다. 오경석의 첩보활동과 대책 건의안이 프랑스 함대를 격퇴하는 데 크게 공헌하였음은 두말할 필요가 없을 것이다.

청국에 남은 오경석은 청국 총리아문과 프랑스 공사관을 오가며 치열한 외교전을 펼치면서 병인사옥과 병인양요의 사태를 수습했다. 오경석은 이때의 경과를 《양요기록》으로 남겼다. 조정에서도 하지 못한 병인양요 백서를 오경석 개인이 편찬한 것이다.

개혁운동 청년 양성을 위한 사랑방 모임

오경석은 1866년 병인양요와 미국 상선 제너럴셔먼(General Sherman)호 사건을 겪은 뒤 조선의 위기가 더욱 급박해졌다고 판단했다. 오경석은 더 늦기 전에 자주적으로 개국을 실현하고 개혁정책을 실시해 근대국가를 건설해야 할 필요를 더욱 통감하였다. 그리고 민족주체성이 강한 대원군이 집권한 기간에 준비를 갖추어 개국을 하는 것이 바람직하다고 생각했다.

오경석은 청국에서 구입해 온 신서를 우선 그의 친구인 유홍기에게 먼저 읽도록 했다. 그는 오경석과 동갑으로 불심이 깊고, 다방면에 유능한 한의사였다. 둘은 세상의 변화에 대해 논의하고 개혁 필요성에 공감한 후 일본을 자주 왕래하던 이동인(李東仁)과도 주변정세의 변화와 조선의 개혁 방향에 관해 논의했다. 그리고 오경석은 유홍기에게 양반 자제들을 교육시켜 개혁운동을 추진해 나가자고 했다.

그러나 문제는 중인 신분의 오경석이나 유홍기로서는 양반 자제들을 교육시킬 수 없었다. 그래서 오경석은 1869년 평안도관찰사에서 한성판윤으로 전임되어 상경한 박규수에게 도움을 요청했다. 박규수는 연암 박지원의 손자로 오경석과는 이심전심으로 뜻을 같이할 수 있었기 때문이다. 그들은 조선의 정치현실을 타개하기 위해서는 장차 정치의 전면에 나설 젊은 양반 자제들을 교육해서 근본적인 개혁정치를 실시해 부강한 근대국가를 만들어 나가는 것이 지름길이라는 데 의견이 일치했다.

1869년 말 오경석·유홍기·박규수는 완전히 동지로 결합했다. 1870년 초부터는 서울 북촌 재동의 박규수 자택 사랑방에서 박영교(朴泳敎)·김윤식(金允植)·김옥균·박영효·홍영식(洪英植)·유길준(兪吉濬)·서광범 등 다수의 영민한 양반 자제들이 오경석이 북경에서 구입해 온 세계 각국의 지리와 역사, 과학과 정치 신서들을 교재로 국제정세의 변화와 근대화 교육을 받기 시작했다. 1874년부터는 이들을 중심으로 개혁세력의 정치적 당파가 형성되었다. 이들 청년들은 1877년 박규수가 죽자 이후 오경석과 유홍기 등의 문하에 출입하다가, 오경석이 사망하는 1879년 이후에는 유홍기와 강위의 문하에 출입하면서 개혁운동을 전개하였다.

결국 조선에서는 오경석의 주도로 근대화 운동이 일어난 셈이다. 그가 한국 최초의 근대화 개혁운동을 선도한 인물로 평가를 받는 이유이다. 오경석이 선도한 근대화 운동은 훗날 김옥균의 멘토가 된 일본 개화운동의 선구자 후쿠자와 유키치와는 무관하고 시기적으로도 비슷한 시점에 시작되었다. 조선의 근대화 운동이 결실을 거두지는 못했지만 자주적 근대화 노력이었음은 분명하다. 일본의 주장처럼 조선이 야만 상태에 있기 때문에 개화가 필요해서 개화파라고 하는 것은 오경석 등의 자주개혁 개방론과도 차이가 있고 일본의 정한론을 정당화해 줄 수 있다는 점에서 경계를 요한다. 따라서 이들 3명을 ‘개화파의 비조’라고 하는 것보다 ‘근대화 운동의 선각자’라고 하는 것이 옳다고 생각한다.

대원군의 실각과 고종의 친정 그리고 일본과의 강화도 조약

메이지유신 후 조선이 신정부의 국서 접수를 거부하자 일본에서는 사이고 다카모리를 중심으로 征韓論이 대두했다

근대화에 먼저 성공한 일본은 서구 열강들이 일본에 했던 것처럼 조선과의 관계 변화를 시도했다. 미국의 흑선 무력시위에 굴복해 1854년 개국한 일본은 종래의 도쿠가와(德川) 막부 체제를 청산하고 메이지 유신(1866)을 단행해 근대천황제 국가를 출범시켰다. 근대국가로 탄생한 신일본이 조선에 정부 승인을 요청해 왔다. 그런데 대마도주 소 요시토시(宗義智)를 통해 보내온 외교문서에 ‘황상(皇上)’이나 ‘황조(皇朝)’를 사용하고 있어 조선으로서는 이를 용인할 수 없었다.

조선이 이 문서를 거부하자 일본의 신정부는 사이고 다카모리(西鄕隆盛)를 중심으로 정한론을 숙의했다. 그러나 서구에서 시찰을 마치고 돌아온 이와쿠라 사절단의 정객들은 내부적으로 힘을 더 기른 후 추진해야 한다고 급진론자인 사이고 다카모리와 정치 다툼을 벌였다. 결국 사이고가 물러나면서 정한론은 잠시 후퇴했다. 한편, 일본에서 권력 변화가 있었던 1873년 조선에서는 대원군이 실각했다. 13년간의 그의 집권이 끝나고 갓 20세를 넘긴 고종의 친정(親政)시대가 열렸다.

쇄국을 고수하던 대원군이 실각하자 진보·개혁 세력이 정국의 전면에 나서면서 국론이 분열됐다. 이 와중에 1875년 일본이 군함 5척을 이끌고 강화도 앞바다에서 무력시위를 벌이면서 개국 통상을 요구했다. 1875년에 벌어진 운요호(雲揚號) 사건이다. 조선 조정은 개방론자이자 병인양요 등 외교활동에서 탁월한 역량을 보여준 오경석을 발탁하여 문정관(問情官)에 임명했다.

오경석은 1871년 미국이 수호통상조약 체결을 요청해 왔을 때 개국의 좋은 기회라고 판단하고 대원군에게 미국과의 수교를 건의했다. 그는 강요에 의한 타율적 개국에는 반대했지만 미국이 요청해 온 이상 이를 받아들이는 것이 옳다고 생각했기 때문이다. 그러나 그의 의견은 거부되고 오히려 개항론자라고 지목당해 대원군과의 관계가 소원해진 바 있었다. 친정을 시작한 고종과 그의 조언자였던 민비가 대원군과는 달리 개항론에 관심이 있었던 점도 오경석의 발탁과 관련이 있을 것으로 보인다.

어쨌든 당시 조선 조정에서는 개국 문제를 둘러싸고 수구세력과 개혁세력 간에 갈등양상이 벌어지고 있었다. 김병학(金炳學)·홍순목(洪淳穆) 등 원로대신들과 대원군은 척화론을 견지해 일본의 요구를 거절해야 한다고 주장했고, 민규호(閔奎鎬)·민비(閔妃) 등은 개국론을 지지했다. 오경석은 조선의 힘으로는 군함 5척을 끌고 온 일본과 무력으로 대결해 승산이 없을 것으로 판단하고 이를 박규수와 협의했다. 그들은 현 국제정세로 보아 조만간 개국은 불가피하므로 승산 없는 일본과의 전쟁은 피하되 협상을 통해 최대한 자주성을 확보하면서 개국하자는 데 의견을 모았다.

오경석은 일본 군함을 찾아가 일본 측이 강화도에 상륙하는 것은 불가하니 대신 조선 측의 대신이 군함이 정박해 있는 곳에서 일본 측 사신을 접견하겠다는 입장을 전달했다. 그러나 일본은 이를 거부하고 무력시위를 계속했다. 결국 강화부 연무당(鍊武堂)에서 양국회담이 열리게 되었다. 오경석은 조선 측 정사 신헌(申櫶)을 도와 우선 일본의 함포 위협을 즉각 중지하도록 하는 한편, 중국 신문에 보도된 일본의 정한론을 들어 일본의 태도를 비판하도록 하였다. 이 과정에서 오경석은 일본의 국기 사용에 대응해 조선도 국기를 제작해 사용할 것을 정부에 건의하기도 했다.

결국 1876년 2월 체결된 조일수호조규(강화도조약)는 오경석이 생각하는 바대로 진행되지는 않았지만, 준비가 없는 조선이 일본과 전쟁으로 치달아 더 큰 굴욕을 받지 않도록 개국하는 방향으로 사태 수습에 진력하였다. 그는 강화도조약 협상 과정에 참여하면서 노심초사 활동하던 중 과로하여 일본의 군함이 되돌아간 직후인 1876년(고종 13) 쓰러져 병석에 눕고 말았다. 1877년 그는 그동안의 외교 공적을 인정받아 종1품 숭정대부(崇政大夫)로 승진하고 중추부지사로 임명되었으나 바로 49세의 나이에 생을 마감했다.

갑부 역관의 골동품 수집과 《천죽재차록》

오경석은 부친 오응현의 배려로 실학의 대가 박제가의 책을 읽고, 추사 김정희의 제자였던 역관 이상적을 스승으로 모시면서 일찍이 문화적 감각, 특히 서화와 금각, 그리고 골동품에 대해서도 시대에 앞선 생각을 갖고 있었다. 오경석은 청국의 개혁과 근대화를 추진한 양무운동의 선각자들과 교제하면서 조선의 앞길에 대해서도 끊임없이 고민하는 한편, 학문뿐만 아니라 서화와 감식 분야에서도 견문을 넓혔는데 그는 이 분야에서 조선 최고 수준이었다.

부친 오응현은 당대의 재산가로 맏아들 오경석에게 많은 재산과 장교동의 천죽재(天竹齋)와 이화동의 낙산재(落山齋) 두 채를 상속해 주었다고 한다. 가정형편이 넉넉하고 평소 국내외의 많은 미술품을 접해왔던 오경석은 청국을 13차례나 오가며 청국의 지인들을 통해 고매한 서화의 세계에 접할 수 있었고 이들을 사서 모았다. 때로는 이들 지인들이 북경의 골동품 거리인 유리창에서 원하는 서화나 서책을 구해주기도 했다고 한다. 그의 수장품 중에는 양주팔괴(揚州八怪·상업도시 양주에서 활약한 화가들)의 문인화가 유전복(劉銓福)의 〈묵매도〉 등도 전한다.

골동품 수집가이기도 했던 오경석은 자신이 수집한 골동품과 소장 경위를 상세히 기록해 《천죽재차록(天竹齋箚錄)》을 편찬했다. 각종 골동품 외에도 범유경(范維卿) 같은 골동품상과 주고받은 편지도 수록되어 있었다고 하는데 일제강점기와 6·25전쟁을 거치면서 유실되었다. 그는 골동서화를 구입해 감상만 한 것이 아니라 서화가로도 명성을 남겼다. 그의 《천죽재차록》에 수록된 일부 골동품에 대한 것은 아들 오세창이 지은 《근역서화징(槿域書畵徵)》에 일부 인용되어 전하고 있다.

《천죽재차록》에는 “나는 어렸을 때부터 서화를 좋아하였다. 돌이켜보건대, 이 좁은 나라에 태어나 별로 볼 만한 것이 없어서 매양 중국 감상가의 저술을 열람할 적마다 나도 모르는 사이에 마음이 그쪽으로 달려갔다. 계축년(1853)에서 갑인년(1854)에 걸쳐 처음 중국을 돌아볼 때 그곳의 해박하고 고상한 선비를 만나본 후로 견문이 더욱 넓어지게 되어 원(元)·명 이래의 서화 100여 점을 차츰 사들이게 되었다. 삼대(三代)와 진한(秦漢)의 금석과 진당(晋唐)의 비판을 사들인 것도 수백 종을 넘었다. … 내가 이들을 구입하는 데 수십 년의 오랜 시간이 걸렸고, 천만 리 밖의 것이라 심신을 크게 쓰지 않고는 쉽게 얻을 수 없었다”는 글이 전한다.