『조선고적도보』로 보는 조선 사찰(寺刹)의 옛 모습Ⅰ[ㄱ~ㅂ]

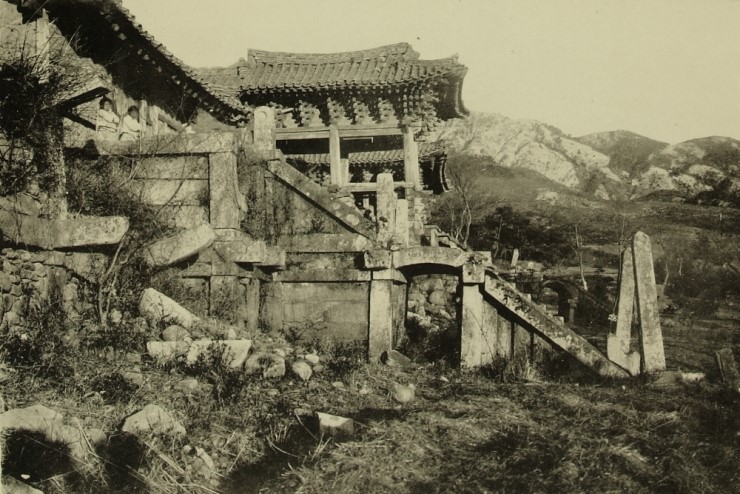

고성 건봉사 (高城 乾鳳寺)

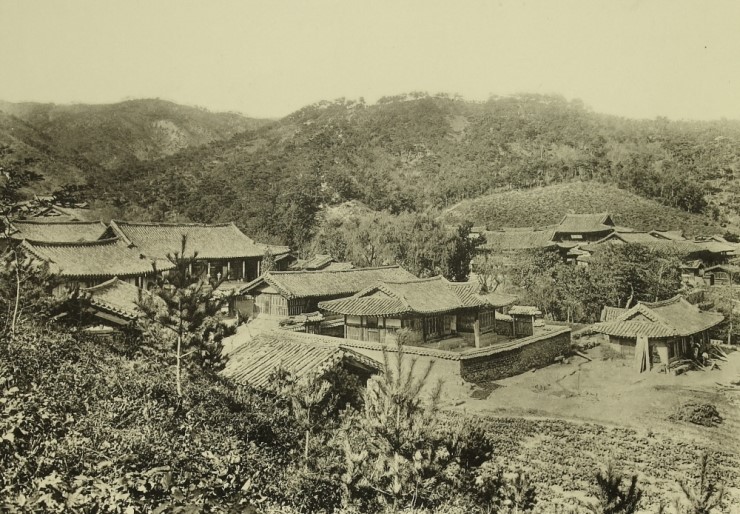

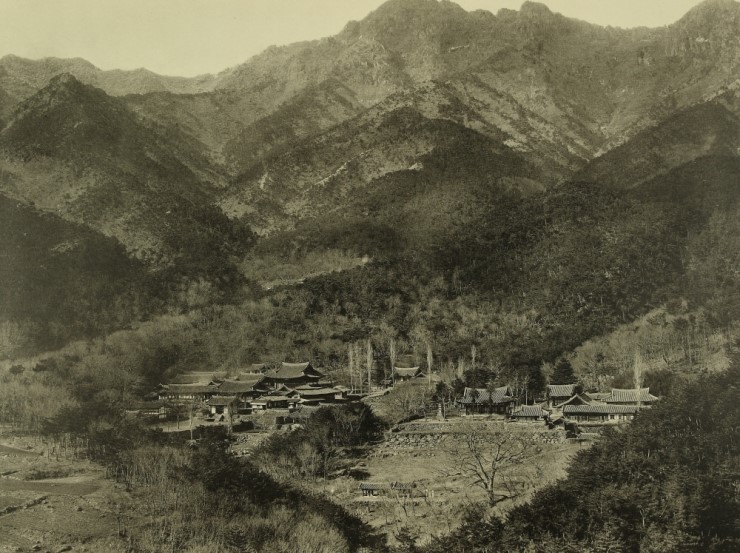

고성 건봉사 (乾鳳寺) 전경

강원도 고성군 거진읍 냉천리금강산에 있는 절로 6·25전쟁 전까지는 31본산의 하나였으나, 현재는 대한불교조계종 제3교구 본사인 신흥사(神興寺)의 말사이다. 520년(법흥왕 7) 아도(阿道)가 창건하고 원각사라 하였으며, 533년(법흥왕 20) 부속암자인 보림암(普琳庵)과 반야암(般若庵)을 창건하였다.

758년(경덕왕 17) 발징(發徵)이 중건하고 정신(貞信)·양순(良順) 등과 염불만일회(念佛萬日會:10,000일 동안 염불을 계속하는 모임)를 베풀었는데, 이것이 우리 나라 만일회의 효시이다.

여기에 신도 1,820명이 참여하였는데, 그 중 120명은 의복을, 1,700명은 음식을 마련하여 염불인들을 봉양하였다. 782년 염불만일회에 참여했던 31명이 아미타불의 가피를 입어 극락왕생하였고, 그 뒤 참여했던 모든 사람들이 차례로 왕생했다고 한다.

810년(헌덕왕 2) 승전(勝詮)이 당나라 현수(賢首)에게서 화엄학을 배우고 귀국하여 『화엄경』을 강설하였고, 845년(문성왕 7) 백화암(白華庵)을 창건하였다.

신라 말에 도선(道詵)이 중수한 뒤 절의 서쪽에 봉형(鳳形)의 돌이 있다고 하여 서봉사(西鳳寺)라 하였으며, 1358년(공민왕 7) 나옹(懶翁)이 중건하고 건봉사라 하였다. 1464년(세조 10) 세조가 이 절로 행차하여 자신의 원당(願堂:소원을 빌기 위한 지정 사찰)으로 삼은 뒤 어실각(御室閣)을 짓게 하고 전답을 내렸으며, 친필로 동참문을 써서 하사하였다.

이 때부터 조선왕실의 원당이 되었는데, 성종은 효령대군(孝寧大君)·신숙주(申叔舟)·한명회(韓明澮)·조흥수(趙興洙) 등을 파견하여 노비와 소금을 하사하고 사방 10리 안을 모두 절의 재산으로 삼게 하였다.

1523년(중종 18) 보림(普琳)이 이 절과 보림암을 중수하였고, 1605년(선조 38) 유정(惟政)이 일본에 사신으로 갔다오면서 불사리와 부처님 치아를 되찾아와서 이 절에 봉안한 뒤 1606년에 중건하였으며, 혜능은 안양암(安養庵)과 적명암(寂明庵)을 중건하였다.

1673년(현종 14) 수흡(修洽)과 도율(道律)이 1,200근의 범종을 주조하여 봉안했고, 1683년(숙종 9) 명성왕후(明聖王后)가 시주한 1,000금으로 불상을 개금(改金)하였다. 이 때 명성왕후는 불장(佛帳)과 탁의(卓衣)도 시주하였다.

1708년 능파교(凌波橋)의 비(碑)를 세우고 동대암(東大庵)을 창건하였으며, 1724년(경종 4) 주지 채보(彩寶)가 구층탑을 건립하고 부처님의 치아를 봉안하자 명성왕후가 천금을 내렸다.

1726년(영조 2) 석가치상탑비(釋迦齒相塔碑)를 세웠으며, 육송정 홍교(六松亭 虹橋)를 중건하고 비를 세웠다. 1754년 정성왕후(貞聖王后)가 상궁 이씨와 안씨를 보내어 석가상을 만들게 하고 팔상전을 세워 원당으로 정하였으며, 8월에는 영조가 숙종의 어제절함도(御製折檻圖)와 어필서(御筆書)를 내려 어실각에 봉안하도록 하였다.

1799년 강원도 순찰사 남공철(南公轍)이 유정의 기적비(紀績碑)를 세웠고, 1802년(순조 2) 용허(聳虛)가 제2회 염불만일회를 열었으며, 1804년 왕비 김씨가 금 1,000금과 오동향로·오동화준(梧桐花樽)·양산 등을 내려 순조의 성수를 축하했다. 1805년 왕비 김씨는 나라를 위한 재(齋)를 올리고 병풍과 『화엄경』 1부를 하사하였으며, 1828년 유정의 영각(影閣)을 지었다.

1851년 유총(侑聰)이 제3회 염불만일회를 열었고, 1865년(고종 2) 화은(華隱)을 청하여 강원(講院)을 개설하였는데, 이 때부터 대표적인 강원의 하나로서 많은 강사들을 배출하였다.

1878년 4월 3일 산불이 일어나서 건물 3,183칸이 전소되었는데, 이 때 학림(鶴林)이 불 속에 뛰어들어 팔상전의 삼존불상과 오동향로·절감도 등을 꺼내었다. 1879년 개운사·중흥사(重興寺)·봉은사·봉선사(奉先寺)·용주사 등의 도움을 얻어 대웅전·어실각·사성전·명부전·범종각·향로전·보안원·낙서암·백화암·청련암을 중건하였다.

1881년 관준(寬俊)이 제4회 염불만일회를 설하였고, 1885년 운파(雲坡)가 모연금으로 대웅전·관음전·명부전·사성전의 문을 개조하고 대웅전 후면을 돌로 쌓았으며, 1886년 명례궁(明禮宮)의 토지를 매입하였다.

1888년 청련암과 대원암이 불탔으며, 1889년 인파(仁坡)·관준 등이 팔상전·진영각·노전·극락전을 중건하였다.

1891년 신정왕후(神貞王后)의 소상재를 올렸고, 범운(梵雲)이 부처님 치아를 천안 광덕사에서 받아 와 팔상전에 봉안하였으며, 1894년 관준이 선원(禪院)을 만들었다.

1906년 사적비를 세웠고, 어산청범음계(魚山廳梵音契)에서 석가영아탑봉안비(釋迦靈牙塔奉安碑)를 세웠으며, 봉명학교(鳳鳴學校)도 설립하였다. 1908년 제4회 만일염불회를 회향한 뒤 의중(宜重)이 제5회 염불만일회를 열었다.

1911년 조선사찰령에 따라 30본산의 하나가 되었으며, 9개 말사를 관장하게 되었다. 또한 상해에서 신간 대장경 일부를 구입하여 봉안했으며, 1914년 소신대(燒身臺)에 31명의 부도를 세우는 한편 간성군에 포교소를 세웠다.

1917년 팔상전과 낙서암을 중수하였고, 1918년능허(凌虛)와 경해(景海)가 극락전을 중수하였으며, 운파는 중종(中鐘) 5좌(坐)와 불기(佛器) 30좌를 비치하였다.

1919년 능허가 1,000원을 시주하여 불이문(不二門)과 영빈관·별실·문수교를 새로 세우고 산영교(山映橋)를 고쳤다. 1920년 인천 포교당과 봉림학교(鳳林學校)를 세웠으며, 한암(漢巖)을 청하여 무차선회(無遮禪會)를 베풀었다.

1924년 사무소를 중수하고 극락전과 만일회의 부속건물 등을 중건하였으며, 1926년 불교전문강원을 설치하고 공비생(公費生) 30명을 양성하였으며, 불상 7위(位)를 개금하고 장구사(葬具舍)를 세웠으며, 덕성(德性)의 주재로 제5회 만일염불회를 계승하였다.

6·25전쟁 때 이 절은 완전히 폐허가 되었는데, 당시까지 현존하였던 당우로는 대웅전·관음전·사성전·명부전·독성각·산신각·단하각·진영각·범종각·봉청루·보제루·대지전·동지전·서지전·어실각·어향각·동고·낙서암·극락전·만일원·보안원·선원·원적암·사무소·불이문·여관·장의고·성황당·수침실(水砧室) 등 총 642칸에 이르렀다.

중요 문화재로는 도금원불(鍍金願佛)·오동향로·철장(鐵杖)·대종·절감도·차거다반(硨磲茶盤) 등과 불사리탑 등 탑 8기, 부도 48기, 비 31기, 고승 영정 44점 등이 있었다.

또 부속 암자로는 보림암·백화암·봉암암·극락암·백련암·반야암·청련암·대성암·적명암·보리암·보문암·대원암·일출암·안양암·동대암·망해암 등이 있었다.

현재 고성 건봉사지는 강원도 기념물 제51호로 지정되었고, 6·25전쟁 때 유일하게 불타지 않은 불이문은 강원도 문화재자료 제35호로 지정되어 있다. 그 밖에도 능파교와 십바라밀을 상징하는 조각이 새겨진 두 개의 돌기둥, ‘대방광불화엄경’이라고 새겨진 돌기둥 등이 있다.

고성 건봉사 (高城 乾鳳寺) 전경

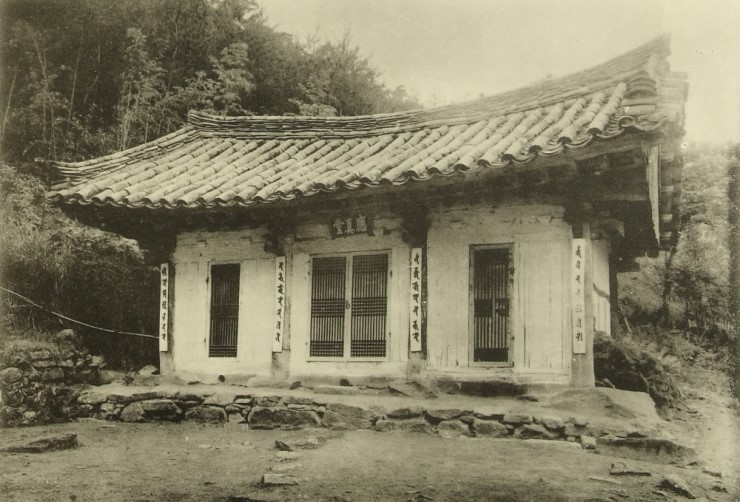

고성 건봉사 대웅전 (高城 乾鳳寺 大雄殿) 정면

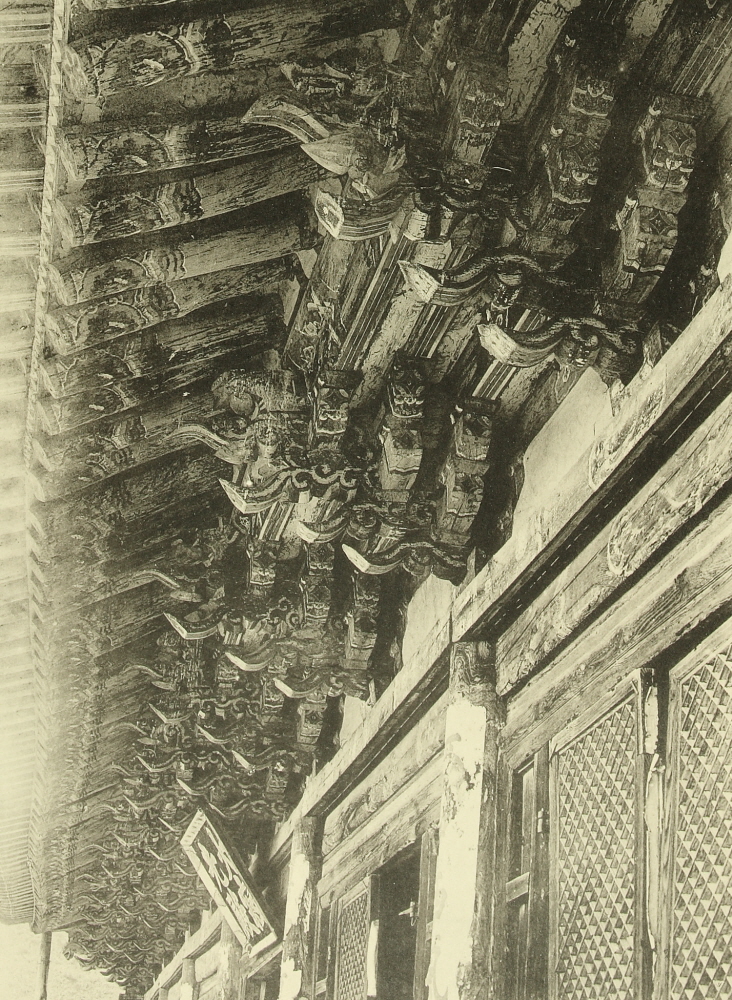

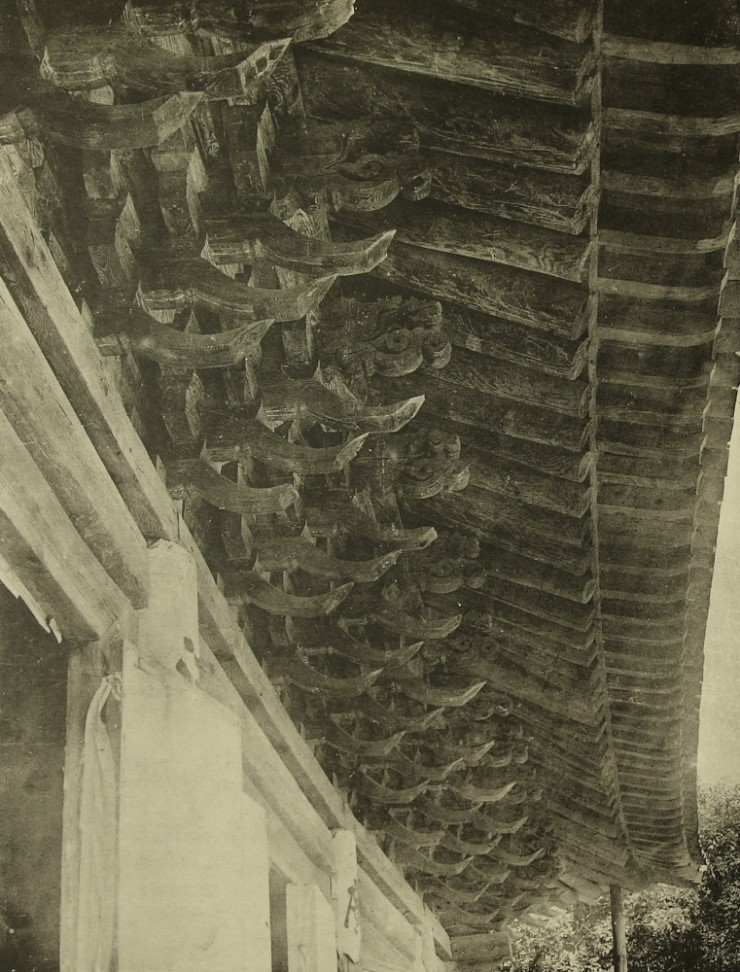

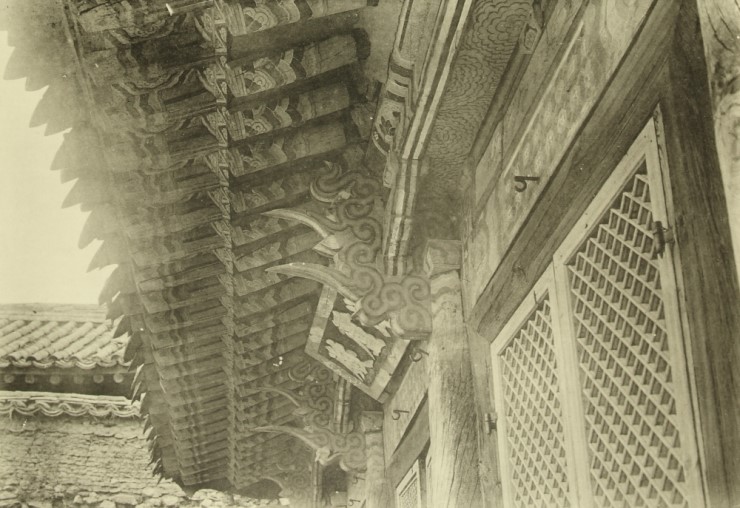

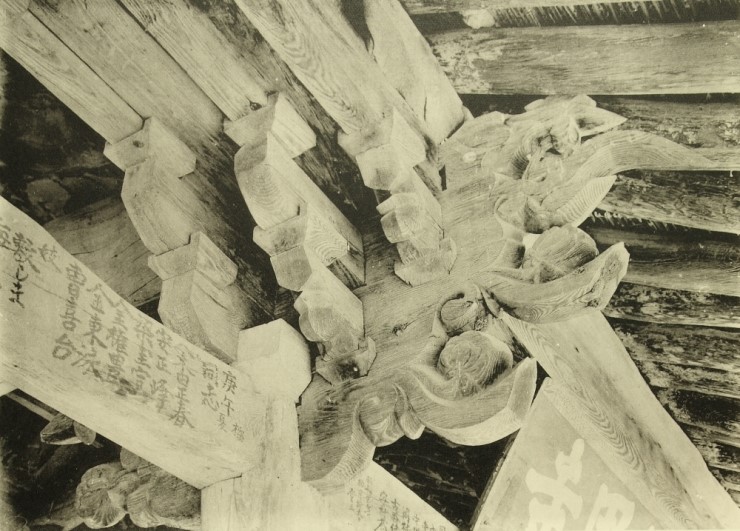

고성 건봉사 대웅전 (高城 乾鳳寺 大雄殿) 외부 두공 및 헌

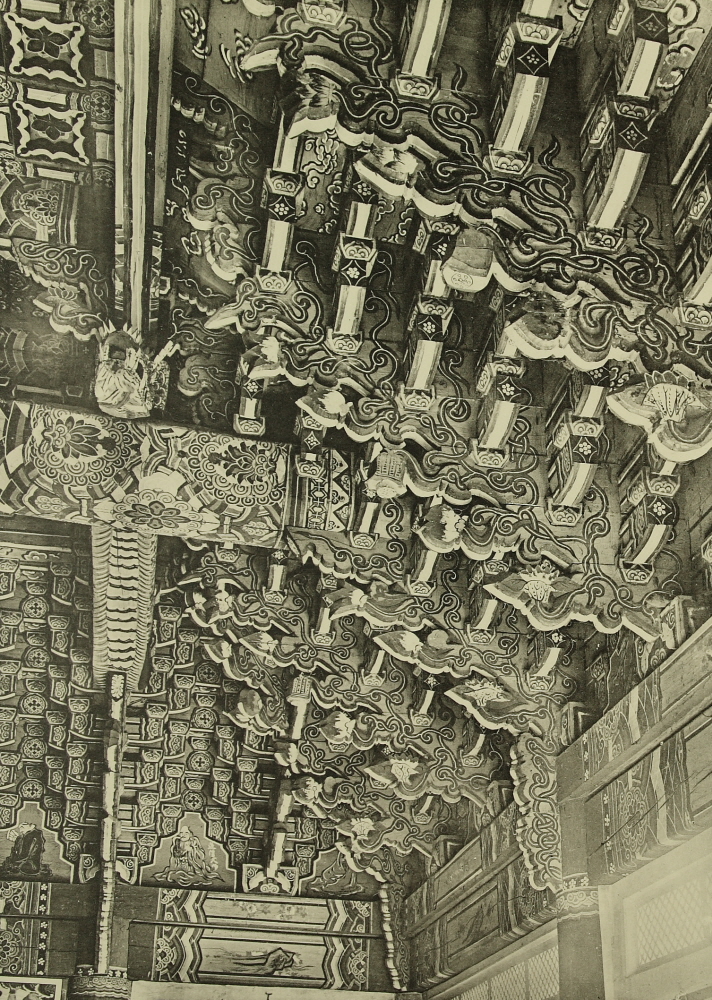

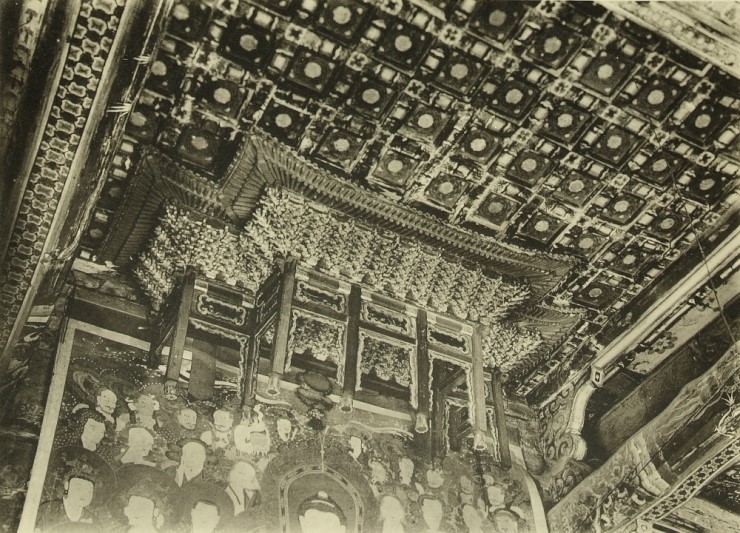

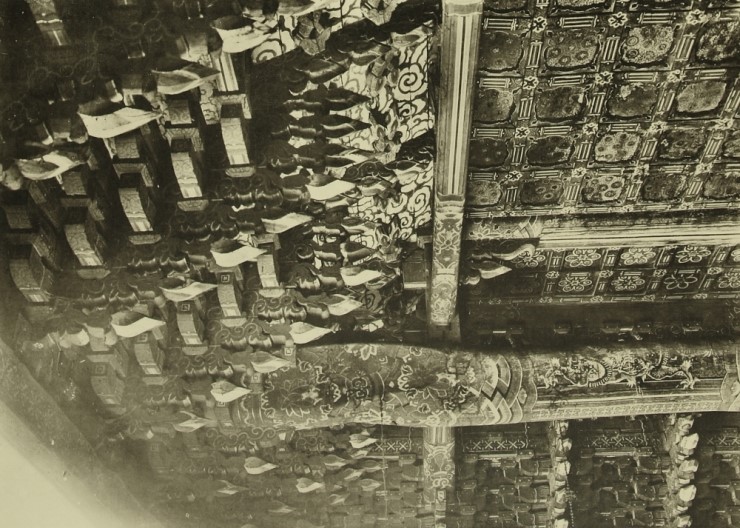

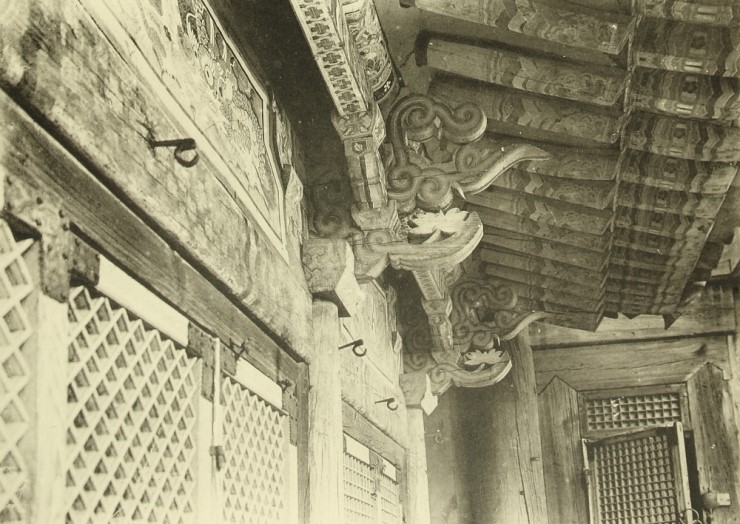

고성 건봉사 대웅전 ( 高城 乾鳳寺 大雄殿) 내부 두공

창녕 관룡사 (昌寧 觀龍寺)

경상남도 창녕군 창녕읍 옥천리관룡산(觀龍山)에 있는 절로 대한불교조계종 제15교구 본사인 통도사(通度寺)의 말사이다. 관룡산은 구룡산(九龍山)이라고도 한다.

신라시대 8대 사찰 중의 하나로서 많은 문화재와 경치 좋은 사찰로 널리 알려졌지만 절의 역사에 관한 뚜렷한 기록은 없다. 사기(寺記)에 의하면 349년에 창건되었다고 하지만 확실한 근거는 없다. 그러나 이 사실은 지리산 칠불암(七佛庵)의 창건설화에 나타난 것과 같이 불교가 인도에서 바다를 건너 가야에 전해졌다는 설을 뒷받침하는 또 하나의 예증이 되기도 한다. 그 뒤 583년(진평왕 5) 증법(證法)이 중창하였는데, 보통 이를 창건으로 삼기도 한다.

삼국통일 뒤에는 원효(元曉)가 1,000명의 중국 승려에게 『화엄경』을 설법하고 대도량을 이룩하였다. 전설에 의하면 원효가 제자 송파(松坡)와 함께 이곳에서 백일기도를 드리는데, 갑자기 오색채운이 영롱한 하늘을 향해서 화왕산(火旺山) 마루의 월영삼지(月影三池)로부터 아홉 마리의 용이 등천하는 것을 보고 절 이름을 관룡사라 하고, 산 이름을 구룡산이라 하였다고 한다.

748년(경덕왕 7)추담(秋潭)이 중건하였고, 1401년(태종 1)에 대웅전을 중건하였다. 그러나 임진왜란 때 대부분의 당우가 소실되었다. 1617년(광해군 9)에 중창하였으며, 1704년(숙종 30) 가을의 대홍수로 금당(金堂)과 부도 등이 유실되고 승려 20여 인이 익사하는 참변을 당한 뒤, 1712년에 대웅전과 기타 당우들을 재건하였다. 그 뒤 1749년(영조 25)의 부분적인 보수를 거쳐 오늘에 이르고 있다.

중요 문화재로는 보물 제212호로 지정된 대웅전, 보물 제146호인 약사전, 보물 제519호인 석조여래좌상, 보물 제295호인 용선대석조석가여래좌상, 경상남도 유형문화재 제11호인 약사전삼층석탑, 경상남도 유형문화재 제183호인 관룡사사적기, 경상남도 민속자료 제6호인 석장승, 경상남도 문화재자료 제19호인 부도, 경상남도 문화재자료 제140호로 지정된 원음각 등이 있다.

대웅전 안에는 비로자나삼존불이 봉안되어 있고, 약사전은 임진왜란 때 전화를 면한 관룡사 유일의 건물로서, 부석사조사당·송광사국사전과 함께 건축사 연구의 귀중한 문화유산이다. 또한, 이 약사전 안에 봉안된 약사여래좌상은 고려시대의 작품이며, 약사전 앞에 있는 높이 2m의 삼층석탑은 기단부의 4면에 각각 2개씩의 안상(眼象)이 조각된 고려 말과 조선 초기의 작품이다.

절의 서쪽 계곡 500m 위의 용선대(龍船臺)에 있는 석조석가여래좌상은 통일신라시대의 전형적인 석불로서, 산 정상에 안치된 드문 예이다. 관룡사 입구 좌우에 마주보고 선 높이 약 2m의 석장주(石將柱) 2주는 자연석에 남녀상을 새겼는데, 관룡사 경내를 표시하는 석표(石標)의 구실도 하고 있다. 산내 암자로는 옥천저수지 아래에 청련암(靑蓮庵)과 삼성암(三聖庵)이 있고, 관룡사 아래에 극락암, 화왕산 자하골에 도성암(道成庵)이 있다.

창녕 관룡사 대웅전 (昌寧 觀龍寺 大雄殿) 정면

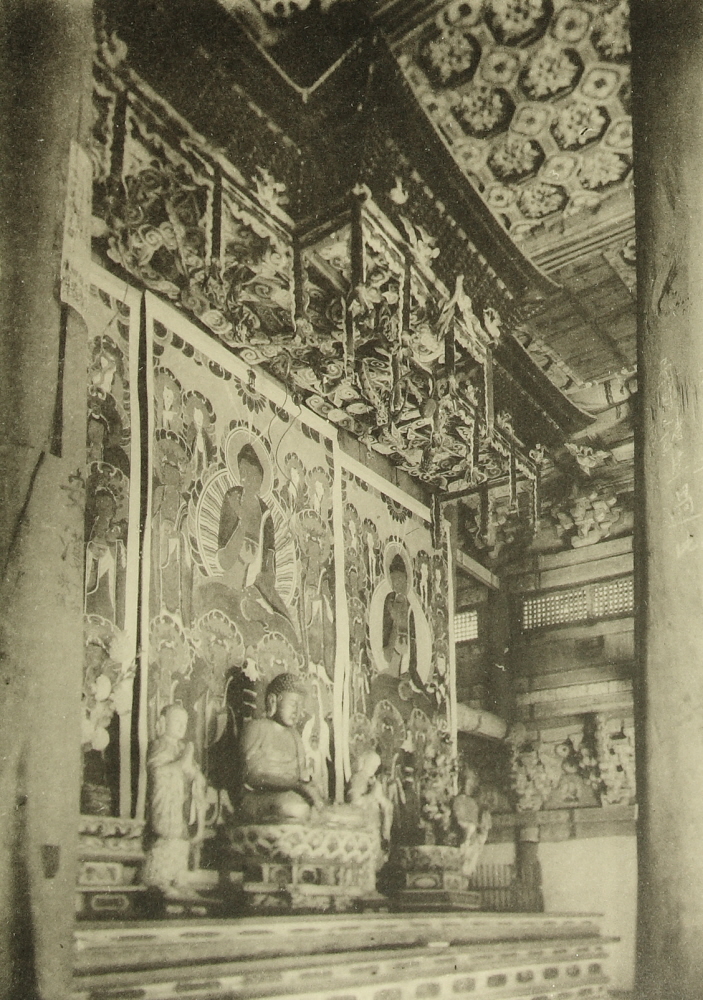

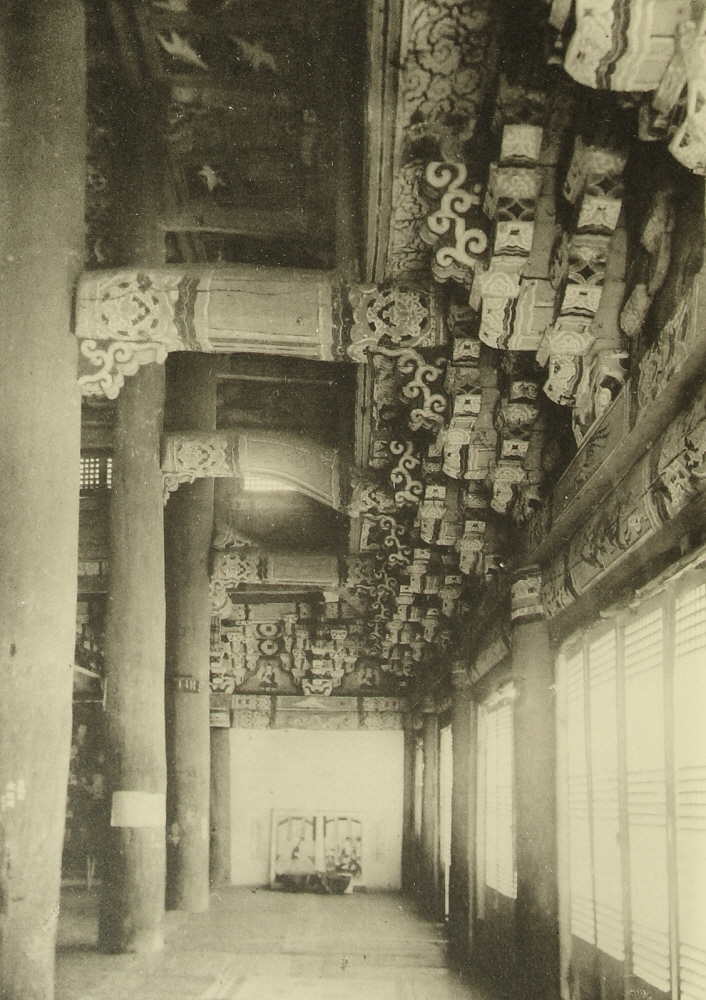

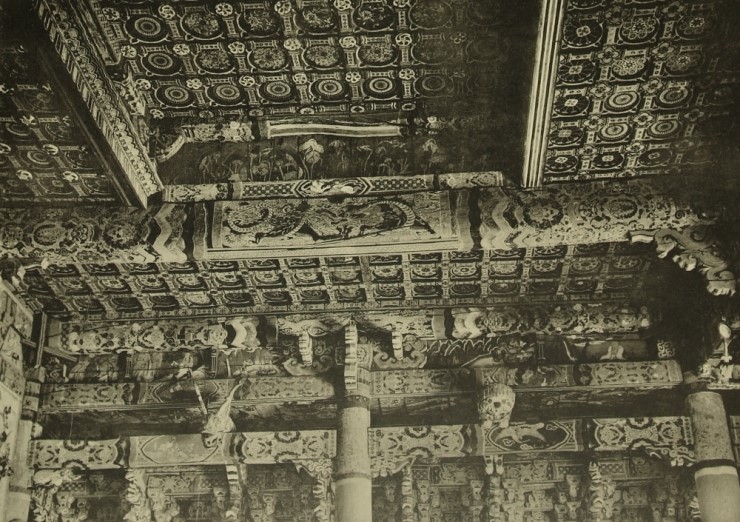

창녕 관룡사 대웅전 (昌寧 觀龍寺 大雄殿) 내부

보물 제212호. 정면 3칸, 측면 3칸의 다포식(多包式) 팔작지붕건물. 귀기둥 밑에는 거칠게 다듬은 네모난 주춧돌을 깔고, 나머지 기둥은 곱게 다듬은 둥근 주춧돌로 받쳤다. 기둥 위에는 춤이 큰 창방(昌枋)과 평방(平枋

)을 놓고 그 위에 포작을 짜올렸다.

어간(御間 : 건물의 중앙칸)에 2구, 양옆 협간(挾間)에 1구씩 공포를 배열한 다포식을 취하고 있는데 세부를 처리한 수법은 비교적 오래된 것이다. 안팎 모두 이출목이며 출목 바로 위에 있는 살미첨차의 끝은 삼각형이다.

쇠서[牛舌]의 곡선은 짧아서 건실한 멋을 느끼게 해 주며, 내부 공포 가운데 대들보를 받친 공포의 맨 끝부분은 보머리모양으로 되어 있다. 건물의 내부는 가운데 뒷줄에 고주(高柱) 2개를 세우고, 그 사이에 불단(佛壇)을 설치하여 불전의 기본형식을 갖추고 있다.

고주 위로 대들보를 걸치고 대들보와 바깥두리기둥 사이에는 충량(衝樑 : 한 끝은 기둥에 짜이고 다른 끝은 들보에 걸치게 된 측면의 보) 2개씩을 건너질러 놓았다. 천장은 우물천장으로 만들되 불단 위쪽은 한 단 높게 하였고, 불단 위에는 보개(寶蓋)의 구실을 하는 닫집을 가설하였다.

단청은 색상이 명쾌한 금(錦) 단청을 입혔다. 1965년 8월에 해체 보수할 때 가운데 칸 마루도리에서 발견된 상량문에 의하면, 1401년(태종 1)에 창건하였고, 임진왜란 때 불탄 것을 1617년(광해군 9)과 1618년에 중창하였다. 그 뒤 1749년(영조 25)에 다시 중창하였는데 위 상량문은 이때의 상황을 기록한 것이다.

상량문 앞부분은 광해군 때의 2중창(二重創)에 대한 기록을 다시 적은 것인데, 영조 때의 공사를 3중창이라 적었으나, 공사기일이 한달 안팎인 것으로 보아 부분적인 수리에 불과한 듯하다.

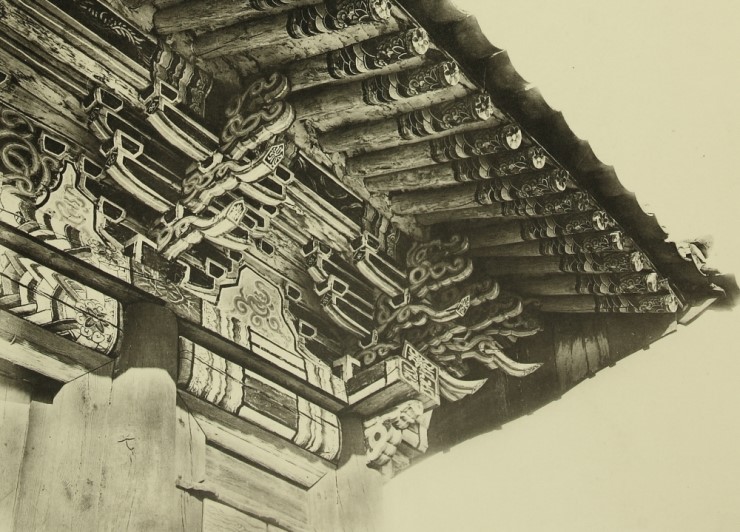

창녕 관룡사 대웅전 (昌寧 觀龍寺 大雄殿) 외부 두공

창녕 관룡사 대웅전 (昌寧 觀龍寺 大雄殿) 외부 두공

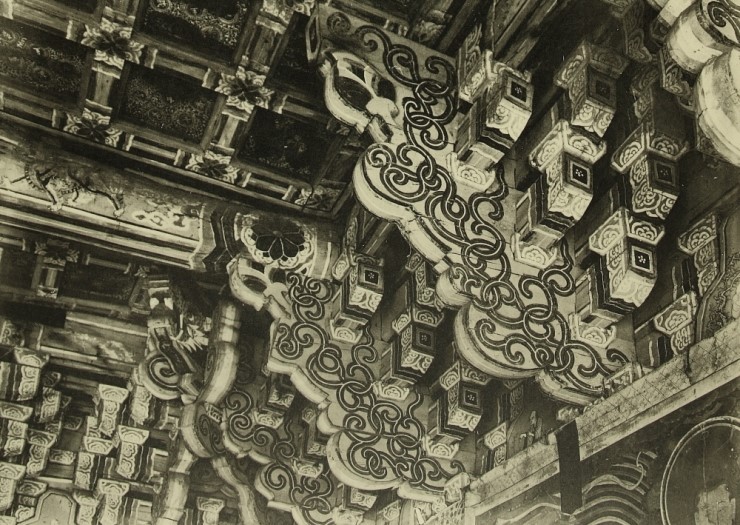

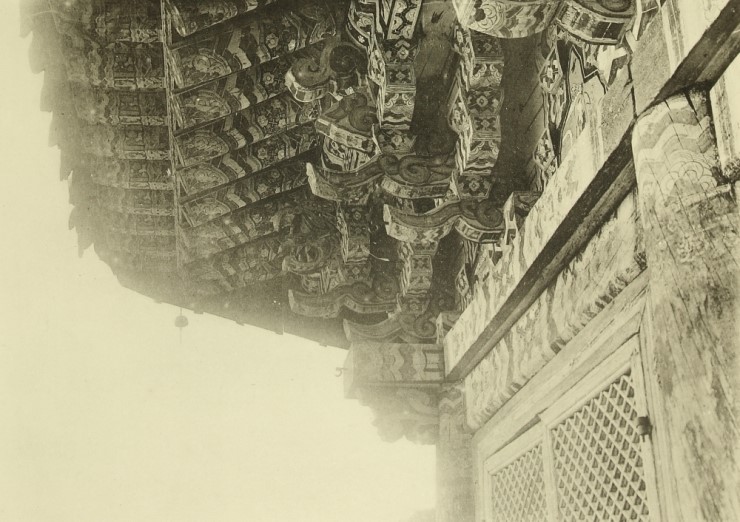

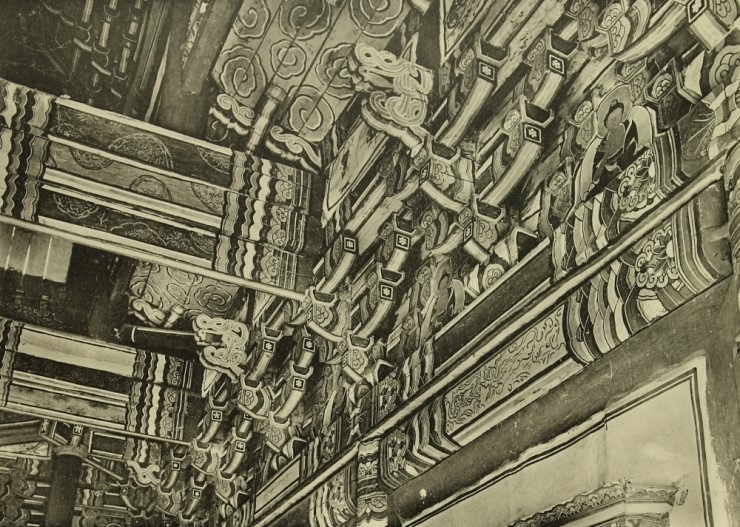

창녕 관룡사 대웅전 (昌寧 觀龍寺 大雄殿) 내부 두공

창녕 관룡사 대웅전 (昌寧 觀龍寺 大雄殿) 내부 천장 및 천개

창녕 관룡사 약사전 (昌寧 觀龍寺 藥師殿) 정면

보물 제146호. 앞면 1칸, 옆면 1칸의 단층 건물로, 지붕은 맞배지붕을 올렸다. 공포(栱包)가 네 귀퉁이에 세운 기둥 위에만 있는 주심포(柱心包)계 건물이다. 공포 사이의 포벽(包壁)에는 기둥 위의 주심도리 아래에 설치한 장여를 받치는 화반(花盤)을 두지 않았다.

기둥 머리를 괴어나온 창방(昌枋) 끝은 첨차(檐遮)로 삼아 공포를 짜올렸는데, 그 모습은 주심포계 건물에서 볼 수 있는 독특한 가구(架構) 수법 가운데 하나이다. 또한좌우 옆면의 박공 머리에 나와 있는 첨차 역시 주심포계 건물의 전형적인 첨차를 따르고 있다.

다만 이 첨차들은 건물의 안쪽에서 다포계 건물처럼 둥근 곡선을 갖춘 첨차로 변하였으며, 외목도리를 받친 행공(行工) 첨차도 둥근 곡선을 이루고 있다. 이처럼 주심포계 건물의 일부에 다포계 건물에서 볼 수 있는 첨차를 사용한 사례는 영암 도갑사 해탈문(解脫門, 국보 제50호)이나 순천 송광사 국사전(國師殿, 국보 제56호) 등에서도 확인된다.

지붕의 가구는 옆면의 들보 위에 주심포계 건물에서만 볼 수 있는 소꼬리 모양으로 휘어진 우미량(牛尾梁)을 2중으로 놓아 위의 중도리와 마루도리를 받치게 하였다. 다른 도리들은 모두 단면이 둥근 굴도리를 사용하였지만, 중도리만은 단면이 네모난 납도리로 되어 있다. 지붕에는 별다른 장식이 없는데, 기와 끝에는 암막새와 수막새가 설치되었다.

이 건물은 지붕의 도리를 옆으로 길게 뽑아서, 지붕의 폭이 기둥과 기둥 사이의 간격에 2배 가까이 될 정도로 크다. 하지만작은 규모의 건물인데도 불구하고 몸채와 지붕의 비례는 매우 균형잡힌 안정감을 보여준다. 상량문에는 1507년(중종 2년)에 다시 지어졌고, 1609년에 수리하였다고 기록되어 있다.

창녕 관룡사 약사전 (昌寧 觀龍寺 藥師殿) 외부 두공

창녕 관룡사 약사전 (昌寧 觀龍寺 藥師殿) 측면

창녕 관룡사 약사전 (昌寧 觀龍寺 藥師殿) 외부 두공

창녕 관룡사 약사전 (昌寧 觀龍寺 藥師殿) 측면

창녕 관룡사 원음루 (昌寧 觀龍寺 圓音樓) 정면

창녕 관룡사 원음루 (昌寧 觀龍寺 圓音樓) 우 두공

김제 금산사 (金堤 金山寺)

전라북도 김제시 금산면 금산리모악산(母岳山)에 있는 절로 대한불교조계종 제17교구본사 이다.

『금산사사적(金山寺事蹟)』에 의하면 600년(무왕 1)에 창건되었으며, 백제법왕이 그의 즉위년(599)에 칙령으로 살생을 금하고, 그 이듬해에 금산사에서 38인의 승려를 득도시킨 것으로 되어 있다.

그러나 이 때는 그 규모나 사격(寺格:절의 품격)으로 볼 때 별로 큰 사찰이 아니었으며, 1492년(성종 23)에 쓴 「금산사오층석탑 중창기」에 의하면 과거불(過去佛)인 가섭불(迦葉佛) 때의 옛터를 중흥한 것으로 되어 있다. 이는 금산사의 터전에 오랜 불연(佛緣)이 있음을 강조한 것이다.

금산사가 대찰의 면모를 갖추게 된 시기는 진표(眞表)가 중창을 이룩한 경덕왕대 이후로 보고 있다. 중창주 진표는 12세에 금산사의 순제(順濟)에게 가서 중이 되었고, 그 뒤 금산사를 떠나 선계산 부사의암(不思議庵)에서 참회법(懺悔法)을 닦아 미륵보살과 지장보살로부터 계법(戒法:계율을 엄수하는 수행법)을 전해받은 뒤 금산사로 돌아와서 중창을 시작하였다.

762년(경덕왕 21)에 시작하여 766년(혜공왕 2)에 중창을 끝낸 진표는 미륵장륙상(彌勒丈六像)을 조성하여 주불(主佛:법당의 중심이 되는 부처)로 모셨고, 금당(金堂:법당)의 남쪽 벽에는 미륵보살이 도솔천(兜率天)에서 내려와서 그에게 계법을 주던 모습을 그렸다.

이 절은 미륵장륙상을 주불로 모심으로써 법상종(法相宗)의 근본 도량이 되었으며, 고려시대에도 법상종에 속해 있으면서 『법화현찬(法華玄贊)』·『유식술기(唯識述記)』 등의 법상종 관계 장소(章疏)들을 간행하였다.

진표의 중창 이후 후백제견훤의 보호를 받아 부분적인 보수가 있었으며, 법상종의 대종사이자 왕사인 혜덕(慧德)이 1079년(문종 33)금산사 주지로 부임하여, 퇴락한 절을 보수하고 새로운 법당을 증축하여 대찰의 면모를 갖추었다. 현존하는 금산사의 중요 석물인 석련대(石蓮臺)·오층석탑·노주(露柱) 등은 모두 이때 만들어진 것으로 추정된다.

그는 또 절의 남쪽에 광교원(廣敎院)을 설립하여 간경(看經:경전을 읽음)·법석(法席:법회) 등을 주관하는 장소로 사용하였다. 그의 노력으로 금산사는 규모가 큰 도량이 되었다.

그러나 1598년(선조 31) 임진왜란 때 왜병의 방화로 모든 건물과 산내의 40여 개 암자가 완전히 소실되었다. 1601년 수문(守文)은 복원공사를 시작하여 1635년(인조 13) 낙성을 보았다.

그 당시 수문을 도와서 역사에 참석했던 승려는 지훈(智訓)·덕행(德行)·석준(釋俊)·천정(天淨)·응원(應元)·학련(學蓮)·태전(太顚)·운근(雲根) 등이었다.

1725년(영조 1) 금산사에서 남악(南岳)이 화엄대법회를 열었다. 고종 때에는 총섭(摠攝:주지)으로 취임한 용명(龍溟)이 가람을 일신하여, 미륵전·대장전(大藏殿)·대적광전(大寂光殿) 등을 보수하였고, 1934년 성렬(成烈)이 다시 대적광전과 금강문(金剛門)·미륵전 등을 보수하였으며, 1998년 방등계단 앞에 적멸보궁을 지어 오늘에 이르고 있다.

이 절에 머물렀던 고승으로는 진표와 혜덕을 비롯하여 문종의 여섯째 아들로서 중이 된 승통(僧統) 도생(導生), 원나라 왕실로부터 깊은 존경을 받았던 유식학(唯識學)의 대가 해원(海圓) 등이 있다.

조선시대에는 이 절을 중심으로 임진왜란 때 승병 1,000여 명을 이끌고 전투에 참가하여 혁혁한 전공을 세운 처영(處英)과 서산의 선지(禪旨)를 이어받았던 태능(太能), 편양파(鞭羊派)의 후계자인 남악·태우(泰宇) 등이 머물렀다.

또한 포광(包光)이 지은 『금산사지』에 의하면, 금산사에서 처음 주지라는 칭호를 사용한 것이 신라 문성왕 때부터라고 하였으며, 그 이전까지는 화상(和尙) 또는 사주(寺主)라고 불렀고, 1592년에는 총섭, 1902년에는 섭리(攝理)라고 불렀다고 한다.

유물·유적 중 일부 석조물을 제외하고는 모두가 임진왜란 후의 조형들이다. 임진왜란 이전에는 거대한 사역에 대사(大寺)·봉천원(奉天院)·광교원의 3곳으로 나뉘어 있었다. 총 86채의 당우가 임진왜란의 참화로 없어진 뒤 40년 만에 대사지역의 건물만 재건되었고, 나머지 사지(寺址)는 절의 동북쪽 넓은 지역에 유지만 전해지고 있다.

근년에 월주(月珠)가 주지로 취임한 이래 모든 당우와 도량을 정비하여 수도처의 면모를 갖추기 위해 약 500m 밖에 위치하는 일주문을 비롯하여, 금강문·보제루(普濟樓)·미륵전·대적광전·대장전·명부전·승당(僧堂)·서전(西殿) 등의 건물을 중수 또는 중건하였다.

또한 문화재로 지정된 중요 유물로는 보물 제22호인 김제 금산사 노주, 보물 제23호인 김제 금산사 석련대, 보물 제24호인 김제 금산사 혜덕왕사탑비(慧德王師塔碑), 보물 제25호인 김제 금산사 오층석탑, 보물 제26호인 김제 금산사 금강계단, 보물 제27호인 김제 금산사 육각 다층석탑, 보물 제28호인 김제 금산사 당간지주, 보물 제828호인 김제 금산사 석등, 보물 제827호인 김제 금산사 대장전 등이 있다.

이 중 국보 제62호로 지정된 미륵전은 신라시대부터 미륵본존을 봉안했던 금당이다. 신라 때의 형태나 규모는 알 수 없지만, 현존하는 거대한 불상의 좌대 아래에 있는 철수미좌(鐵須彌座) 등의 형태로 보아 임진왜란 전에는 거대한 미륵존상을 봉안했을 것으로 추정할 수 있다.

대적광전은 금산사 내에서 단층 건물로는 가장 웅장한 건물 수계(受戒)·설계(說戒)·설법(說法) 등의 법요를 진행했던 곳이다. 이 법당은 정유재란으로 소실된 뒤 1635년(인조 13)에 중건하여 총 28칸의 큰 불전을 이루었으나, 1986년 12월에 화재로 소실되어 1992년 복원하였다.

대장전은 본래 미륵전의 정면 우측에 위치하여, 미륵전을 장엄하게 하던 정중(庭中) 목탑이었다. 1922년 이 건물을 현 위치로 옮겨 지었지만, 지붕에는 전대 목탑의 잔영이 그대로 남아 있어 복발(覆鉢)과 보주(寶珠) 등의 모습을 살필 수 있다. 전 내에는 석가모니불과 가섭·아난(阿難)의 제자상이 봉안되어 있다.

명부전은 명부시왕(冥府十王)을 봉안한 당우로서 1857년(철종 8)에 비구니 만택(滿澤)이 재건하였으며, 나한전은 방등계단(方等戒壇) 바로 옆 북쪽에 위치해 있다. 이곳에서 계단을 참배할 수 있으므로 일명 계단예배전(戒壇禮拜殿)이라고도 한다. 나한전의 내부 중앙에는 석가여래삼존불과 16나한상(十六羅漢像)을 봉안하였다.

방등계단 앞에는 1998년에 적멸보궁을 지었다. 일주문은 1975년에 고평용이 건립하였으며, 금강문은 절로 들어가는 두 번째 산문으로서 절을 수호하는 금강역사의 화상을 안치한 곳이다. 보제루는 절로 들어가는 세 번째 문루 구실을 하는 건물로서 법요(法要:법회의식)와 강설당(講說堂)으로 이용되고 있다.

이 밖에도 현존하는 당우로는 성렬이 1939년에 신축한 종각과 1940년에 신축한 중향각(中香閣), 1943년에 신축한 칠성각, 연대 미상의 송대향각(送大香閣)이 있다. 또한 1999년에 금산사 내의 성보문화재를 보관 전시하는 성보박물관을 경내에 지었다.

석조유물 중 미륵전 우측에 있는 방등계단에는 석종부도가 있다. 이 계단에 부도가 있으므로 탑으로 잘못 아는 경우가 있지만, 이는 수계의식을 집행하는 계단이라는 데 특징이 있다.

방등계단 앞에는 오층석탑이 있다. 일반적으로 계단 앞에는 석등을 안치하는 것이 통례로 되어 있으나, 이곳에 석탑을 건립한 것은 불전의 정중탑(庭中塔:법당 앞 뜨락의 탑)을 건립하는 방식으로 불탑을 세운 것으로 보인다.

① 심원암(深遠庵):금산사에서 동북쪽으로 1.5㎞ 지점에 있다. 창건 시기는 명확하지 않으나 1635년(인조 13)에 수문대사가 금산사를 중창할 당시 이미 존재하고 있었다. 인법당과 산성각으로 이루어진 소규모 암자이기 때문에 연혁이 거의 존재하지 않는다. 심원암의 북쪽 산정 0.5㎞ 지점에는 보물 제29호로 지정된 김제 금산사 심원암 삼층석탑이 있다.

② 용천암(龍天庵):금산사의 동쪽 기슭 1.8㎞ 지점에 있다. 창건 연대는 미상이나 지금의 본당인 관음전과 요사는 1974년에 중건한 것이다. 산세가 용이 비천하는 것과 같다고 하여 용천암이라 하였으며, 지금의 법당 자리는 용의 혀에 해당하는 자리라고 한다.

③ 청련암(靑蓮庵):금산사에서 1.5㎞ 거리에 있다. 창건 연대는 미상이나, 정유재란 이전에는 청사굴(靑社窟)이라고 불렀다. 1959년 극락전과 삼성각, 그리고 두 동의 묘사(廟祠:제사를 모시는 사당)로 구성되어 있는데, 1962년 대법화보살이 중창했다.

④ 부도전(浮屠殿):금산사의 동쪽 0.2㎞ 지점에 있다. 이곳에는 혜덕왕사의 탑비를 비롯하여 남악당선사(南嶽堂禪師)의 부도 등 모두 12기의 부도와 2기의 비석이 있다.

김제 금산사 긍강문 (金堤 金山寺 金剛門) 전면

김제 금산사 긍강문 (金堤 金山寺 金剛門) 헌 및 두공

김제 금산사 대적광전 (金堤 金山寺 大寂光殿) 정면

대적광전(大寂光殿)은 원래 법신불인 비로자나불을 중심으로, 보신불(報身佛)인 아미타불과, 화신불(化身佛)인 석가모니불, 즉 삼신불(三身佛)을 봉안함으로써 연화장세계(蓮華藏世界)를 상징한다. 이 금산사 대적광전(金山寺大寂光殿)에도 비로자나불을 중심으로 좌측에 아마타여래와 석가모니불을, 우측에 노사나불과 약사여래를 모셨다

금산사 대적광전은 금산사 경내의 중심 위치에 남향으로 배치되어 있으며, 좌우로 금산사 미륵전(金山寺彌勒殿)과 금산사 대장전(金山寺大藏殿)이 있다. 기단 앞쪽으로 금산사 육각다층석탑(金山寺六角多層石塔)과 금산사 노주(金山寺露柱)가 좌우에 서 있고, 멀리 정면에는 금산사 보제루(金山寺普濟樓)를 앞에 두고 있다

1597년(선조 31) 정유재란으로 소실되기 전에는 대웅대광명전이라 하였다가 1635년(인조 13) 재건된 후부터 대적광전이라 칭하였다. 1776년(영조 52)에 중수하였으며, 1926년에 보수를 하였다. 1963년 1월 21일 보물 제476호로 지정되었다가, 1986년 12월 6일 화재로 전소되어 보물 지정에서 해제되었다. 1990년에 다시 복원하였다.

금산사 대적광전은 금산사의 중심이 되는 불전이며 사찰 내의 단층 건물로는 가장 웅장한 정면 7칸, 측면 4칸의 겹처마 단층 팔작지붕이다. 축대 중간에 석계가 있고, 한층 높은 기단 위에 원주를 세웠는데, 정면 7칸에는 쌍합의 10개의 빗살문을 달았다.

그러나 출입하는 중앙칸 이외는 모두 하부에 머름을 대어 문 높이를 줄이고 있다. 측면은 4칸으로, 4칸 중 제1칸은 외짝 출입문을 달고, 나머지는 회벽을 치고 상부에 인방(引枋)을 가로질렀다. 주춧돌과 기둥은 각각 거칠게 다듬은 자연석과 목재를 사용하였다. 공포는 다포식에 내외 2출목이다. 공간포는 한 개씩이나 중앙칸은 2개이다. 처마는 겹처마이고, 각 문의 문살은 빗살문이다.

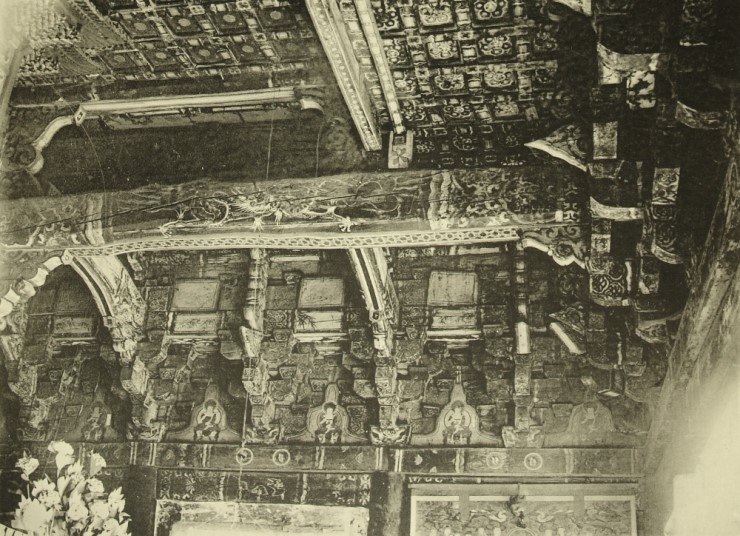

법당에는 마루를 깔고, 측면 제3기둥에 연하여 길쭉한 불단을 만들었다. 임진왜란 때 대웅전, 대광명전, 극락전, 약사전 등이 불타자 수문대사가 1635년(인조 13) 이들을 합쳐서 28칸의 대적광전을 세워 5여래 6보살을 안치하였다. 법당 내부에 2단으로 불단을 쌓고, 그 상단에 5구의 소조여래좌상과 6구의 소조보살입상을 봉안하였다.

불단 서편으로부터 아미타여래·석가모니불·비로자나불·노사나불·약사여래의 순으로 좌상을 배열하고, 보처불로는 아미타여래 좌우에 관음보살·대세지보살을 모셨으며, 비로자나불 좌우에는 문수보살·보현보살을 모셨고, 약사여래 좌우에는 일광보살·월광보살을 모셔 6구의 입상을 배치하였다. 이들 불상 앞에는 각기 다른 형상의 조그마한 목조나한상이 4~5줄로 늘어서 있는데 그 수는 500구에 달한다.

본래 비로자나불과 석가여래의 천장에는 용을 조각한 닫집을 매달았으나, 지금은 석가여래의 정상에만 닫집이 남아 있다. 대들보는 자연목과 거칠게 다듬은 목재를 사용하고 좌우 측면에는 각각 3개씩의 충량(衝樑)을 걸었다. 천장은 대들보 바로 위에는 우물천장을 했으며, 불단 위쪽은 한층 높게 가설하였다

금산사 대적광전은 화재로 소실되기 이전에는 보물로 지정될 만큼 귀중한 문화재였다. 비록 현재의 건축이 문화재는 아니지만 대웅전, 대광명전, 극락전, 약사전 등의 통합 전각으로 그 규모와 불상의 배치 등은 매우 귀중한 자료이다.

김제 금산사 대적광전 (金堤 金山寺 大寂光殿) 세부

김제 금산사 미륵전 (金堤 金山寺 彌勒殿) 정면

국보 제62호. 1층과 2층은 정면 5칸, 측면 4칸이고, 3층은 정면 3칸, 측면 2칸으로 된 팔작지붕건물이다. 거대한 미륵존불을 봉안한 불전으로, 일명 용화전(龍華殿)·산호전(山呼殿)·장륙전(丈六殿)이라고도 불린다.

1층은 대자보전(大慈寶殿), 2층은 용화지회(龍華之會), 3층은 미륵전의 편액이 붙어 있는 우리나라 유일의 3층 불전이다. 『삼국유사』에 의하면, 금산사는 백제 법왕 1년(599)에 창건한 대찰로서, 신라 혜공왕 2년(766)에 진표(眞表)가 중창한 것으로 되어 있다.

현 건물은 1597년(선조 30) 정유재란 때 소실된 것을 1635년수문(守文)이 재건한 뒤, 네 차례에 걸친 중수를 거쳐 오늘에 이르고 있다. 장대석 바른층쌓기의 기단 위에 커다란 막돌초석을 놓고, 민흘림두리기둥을 세워 창방(昌枋)을 걸고 평방(平枋)을 놓아, 공포를 주상(柱上)과 주간(柱間)에도 짜올린 다포식건축이다.

공포는 내외이출목(內外二出目)으로 주간에는 공간포(空間包)를 1구씩 두었고, 살미첨차[山彌檐遮]의 끝은 모두 앙서[仰舌]로 되었는데 섬약하며, 연봉(蓮峰)을 새김한 것이 조선 중기에서 말기로 넘어가는 양식을 보여 주고 있다.

내부는 3층 전체가 툭 터진 통층으로, 초층에 네 개의 고주(高柱)를 세우고, 이 고주와 변주(邊柱) 사이에 퇴량(退樑: 툇간에 건 보)을 걸었다. 이 퇴량 위에 2층의 변주들을 세워 이 변주들과 초층에 세웠던 고주들 사이에 커다란 퇴량을 걸었다. 3층에서는 1층부터 올라간 고주들이 그 변주가 되었다.

이와 같은 가구법(架構法)은 목조탑파에서 하나의 심주(心柱)를 세워 보[樑]들을 심주에 걸던 수법과는 전혀 다른 것으로서, 이 법당은 목조탑파의 가구법이 아니라 3층전각의 가구법으로 만들어진 것이라 할 수 있다.

또한, 내부의 공포에 있어 초제공(初諸工)과 이제공(二諸工) 모두의 살미첨차 끝은 한 판(板)으로 붙은 운형(雲形)으로 조각되어, 조선시대 중기 이후의 양식을 보여 주고 있다.

처마는 겹처마이고, 추녀에는 모두 활주를 세워서 떠받치고 있다. 중앙의 본존은 도금한 소상(塑像)으로서 높이 39척 (11.82m)의 입상이며, 좌우의 보처불(補處佛: 主佛의 좌우에 모신 보살)은 높이가 각각 29척(8.79m)으로 역시 동일한 입상으로 되어 있다

김제 금산사 미륵전 (金堤 金山寺 彌勒殿) 헌 및 두공

김제 금산사 대장전 (金堤 金山寺 大藏殿) 전면

보물 제827호. 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕건물. 이 건물은 본래 미륵전 앞에 세웠던 팔각원당형 목조탑으로서 장경각(藏經閣)으로 사용했던 것인데, 임진왜란 후에 수문(守文)이 중창할 때 이를 팔작지붕의 건물로 세웠다.

현재는 장경각의 기능은 없어지고 내부에 불상이 안치되어 있다. 건물의 구성은 다듬은돌바른층쌓기를 한 석조기단 위에 막돌초석을 놓고 그 위에 두리기둥을 세웠다.

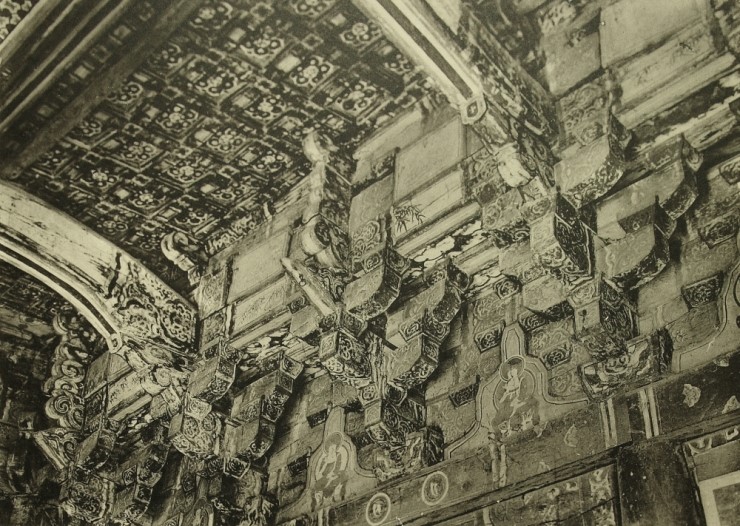

건물 정면의 중앙칸에는 분합문을 달았고, 좌우칸은 아랫부분에 안상(眼象)이 조각된 판벽을 설치하였으며, 그 위에는 흰 회벽으로 처리하였다. 공포의 구성은 주두(柱頭)와 주간(柱間)에 각각 한 개씩의 공간포를 짜올렸으며, 전후 중앙칸만은 각각 두 개씩의 공간포를 올린 다포계 양식이다.

건물의 내부에는 중앙 내주(內柱) 사이에 간벽(間壁)을 치고 상부에는 중방을 걸었고, 천장은 중앙 1단을 높여서 우물천장을 가설하였으며 보상화문(寶相華文)으로 단청을 하였다.

또한, 이 간벽에는 상부에 화염문의 장식벽화를 그리고, 그 앞에는 목조의 거신광배(擧身光背)를 세웠으며, 전면 수미단은 높이 1.07m, 전면길이 4.0m, 측면 1.8m로서 4단으로 구획하여 정교한 장식문을 투조(透彫)하였는데, 보기드문 예술품이다.

이 건물은 본래 목조탑파형 건물로 기록되어 있는 매우 특징있는 건물로서, 탑파형 목조건축물연구에 귀중한 자료가 된다.

김제 금산사 대장전 (金堤 金山寺 大藏殿) 헌 및 두공

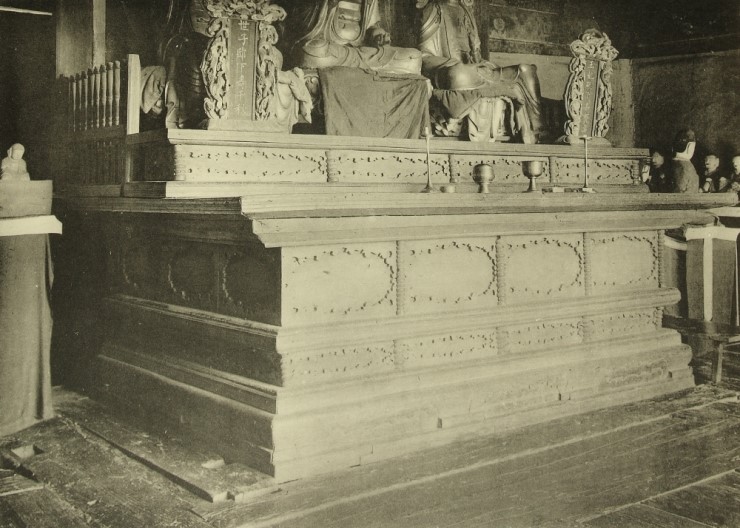

김제 금산사 대장전 (金堤 金山寺 大藏殿) 불단

양양 낙산사 (洛山寺)

강원도 양양군 강현면 전진리오봉산(五峰山)에 있는 절. 오봉산은 낙산이라고도 한다. 대한불교조계종 제3교구본사인 신흥사(新興寺)의 말사이다. 해변에 위치한 특이한 구조를 갖춘 사찰로, 우리나라 3대 관음기도도량 중의 하나이다.

낙산은 범어 보타락가(補陀落伽, Potalaka)의 준말로서 관세음보살이 항상 머무르는 곳이라는 의미이다. 671년(문무왕 11) 의상(義湘)이 창건하였다.

의상은 당나라에서 귀국하자 관세음보살의 진신(眞身)이 낙산 동쪽 바닷가 굴속에 있다는 말을 듣고 친견하기 위해서 찾아갔다.

굴 입구에서 7일 동안 재계하고 좌구(座具)를 새벽물 위에 띄우자 용중(龍衆: 용의 무리)과 천중(天衆: 하늘나라의 사람들) 등 8부신장이 굴속으로 그를 인도하였다. 공중을 향하여 예배드려 수정염주 한 꾸러미를 받아서 나오는데, 동해의 용이 여의보주(如意寶珠) 한 알을 다시 바쳤다.

의상은 이들을 가지고 와서 다시 7일 동안 재계하여 관세음보살의 진신을 보았다. 관세음보살이 이르기를 “좌상(座上)의 산꼭대기에 한 쌍의 대나무가 솟아날 것이니, 그 땅에 불전을 짓는 것이 마땅하리라.” 하였다. 의상은 그곳에 금당(金堂:법당)을 짓고 관음상을 만들어 모신 뒤 절 이름을 낙산사라 하고, 그가 받은 두 구슬을 성전(聖殿)에 모셨다.

창건 이후 원효(元曉)도 관세음보살을 친견하기 위하여 이 절을 찾았는데, 원효가 절에 이르기 전에 관세음보살의 화신을 만나게 되었지만 알아보지 못하였고, 낙산사에 가서도 풍랑이 심해 관세음보살이 상주하는 굴에 들어가지 못하게 되었다는 설화가 『삼국유사』에 기록되어 있다.

이 낙산사의 관음상에는 승려 조신(調信)이 꿈을 꾸고 자기의 잘못을 뉘우치게 되었다는 설화가 있다. 한 여인을 사랑하게 된 승려가 사랑이 맺어지기를 관음상 앞에서 염원하였는데, 해로하기 50여 년 만에 결국 고통을 안고 헤어지게 된다는 내용이다. 이광수(李光洙)는 이것을 「꿈」이라는 소설로 발표하였다.

858년(헌안왕 2)에는 사굴산파의 개산조 범일(梵日)이 이곳에서 정취보살(正趣菩薩)을 친견한 뒤 낙산 위에 3칸의 건물을 지어 불상을 봉안하였다.

이 절은 고려 초기에 산불로 소실되었으나 관음보살과 정취보살을 모신 불전만은 화재를 면하였다. 고려태조는 고려를 세운 직후 봄·가을로 낙산사에 사자를 보내어 재를 올렸을 뿐 아니라, 이것을 갑령(甲令)으로 삼았다.

그리고 속인들은 이 낙산의 굴 앞에서 예배하면 청조(靑鳥)가 나타난다고 믿었는데, 1185년(명종 15) 당시의 병마사였던 유자량(庾資諒)이 굴 앞에서 예배하자 파랑새가 꽃을 물고 날아와 갓 위에 떨어뜨린 일이 있었다고 한다. 유자량이 청조의 영험을 보고 지은 시는 『신증동국여지승람』에 기록되어 있다.

몽고의 침략으로 이 절이 전소될 때 두 성상(聖像)을 모신 건물도 불타 버렸고, 여의주와 수정염주는 이 절의 노비가 땅에 묻고 도망쳤다가 난이 평정된 뒤 파내어 명주 감창사(監倉使)에게 바쳤다.

감창사 이녹수(李祿綏)는 1258년(고종 45)에 각유(覺猷)에게 어부(御府)에 모시도록 하였다. 그러나 관음상은 이때 화를 당하여 형체만 남았고, 복장(腹藏: 불상의 복부 부분에 넣어 놓는 성스러운 물건) 속의 보물은 몽고병에게 약탈당하였다.

이규보(李奎報) 등이 이 소식을 듣고 다시 관음상을 봉안할 때 심원경(心圓鏡) 2개, 오향(五香)·오약(五藥)·색실·비단주머니 등을 관음상의 복중에 넣고 겉모습도 복구하였다. 1468년(세조 14) 세조는 학열(學悅)을 중창주로 삼아 이 절을 중창하게 하였다.

1471년(성종 2) 선학(仙學)이 용선전(龍船殿)·영산전(靈山殿)·어제루(御製樓)·승당(僧堂) 등을 보수하고 단청하였다. 4년 뒤 불탔으나 선학이 복구하였으며, 임진왜란 때 관음전과 관음상·정취전·금불상이 모두 소실되었다. 1631년(인조 9) 종밀(宗密)이 중창하였고, 1643년 도원(道源)이 중건하였으며, 1905년 경은(敬隱)이 선당(禪堂)과 후각(後閣) 등을 복구하였다.

그러나 6·25전쟁 때 전소된 것을 1953년 4월, 당시 1군단장이었던 이형근(李亨根)이 원통보전·범종각(梵鍾閣) 등을 복구하였으며, 1976년 원철(圓徹)이 중건하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우로는 원통보전·종각·일주문·천왕문·선실·승당·객실 등이 있다. 문화재로는 보물 제499호인 양양 낙산사 칠층석탑, 강원도 유형문화재 제33호인 양양 낙산사 홍예문, 강원도 유형문화재 제34호인 낙산사 원장(洛山寺垣墻), 보물 제1723호양양 낙산사 해수관음공중사리탑비 및 사리장엄구 일괄, 강원도 문화재자료 제36호인 낙산사 홍련암(洛山寺紅蓮庵) 등이 있다.

이 중 칠층석탑은 창건 당시 3층이었던 것을 1468년의 중창 때 7층으로 개축했다고 전한다. 홍예문은 반월형의 문루(門樓)인데, 낙산사 입구에 세워져 있다.

화강석 26개를 장방형으로 다듬어서 반월형의 문을 만들었는데, 이 26이라는 숫자는 당시 강원지부(江原之部)의 고을 숫자를 의미한다고 한다. 당시 강원도에는 26개의 고을이 있었는데, 세조의 뜻에 따라 각 고을의 군수가 석재를 하나씩 모아서 세웠다는 속전이 있다.

원통보전의 담장은 적토(赤土)로 빚은 기와와 화강석을 배열한 것으로 전체 높이 4m, 둘레는 30여m에 이르고 있다. 근년에는 화강암으로 다듬은 동양 최대의 해수관음입상(海水觀音立像)을 조각하였는데, 석재는 전라북도 익산의 호남 채석장에서 반입한 것으로 750톤이 소요되었다. 조각가 권정환에 의해 1972년 5월 착수되어 5년 만인 1977년 11월 6일 점안(點眼)되었다.

높이 16m, 둘레 3.3m, 좌대 넓이 6㎡이며, 좌대의 앞부분은 쌍룡상(雙龍像), 양 옆으로는 사천왕상이 조각되어 있고, 그 위 한 송이 연꽃으로 된 연봉(蓮峰) 위에 관음보살상을 안치하였다.

관음상은 왼손에 감로수병을 받쳐들고, 오른손은 천의(天衣) 자락을 살짝 잡고 있으며, 미간에는 백호(白毫)를 박아 온누리에 퍼지는 자비의 광명을 상징하고 있다. 크기와 원만한 상호(相好), 균형 잡힌 체감미 등이 근래에 보기 드문 수작이다.

이 밖에도 이 절 옆에는 의상이 홍련 위에 나타난 관음을 친견하고 대나무가 솟은 곳에 불전을 지었다고 전하는 자리에 세운 홍련암이 있으며, 의상이 좌선했다는 의상대(義湘臺) 등이 있다. 도량 전체가 사적 제495호 양양 낙산사 일원으로 지정되어 있다.

2005년 강풍을 타고 번진 산불로 낙산사는 큰 화재 피해를 입었다. 문화재청은 2007년까지 원통보전, 범종루, 심검당, 취숙헌, 선열당, 홍예문누각, 홍련암연화당, 해우소 등을 신축하였고 2009년에는 설선당, 근행당, 응향각, 정취전, 취숙헌, 고향실, 빈일루, 대성문 등을 신축하였다. 2015년 현재 화재로 손실된 사찰의 모습은 복원되었고, 주변 숲은 회복 중에 있다.

낙산사 원통보전(洛山寺 圓通寶殿) 전면

2005년 4월 5일 강원도 삼척, 강릉, 고성을 휩쓴 큰 산불이 일어나 낙산사 원통보전과 여러채의 전각이 소실되고 보물 제479호로 지정된 낙산사 동종이 화마에 녹아버렸다.

관세음보살을 모신 전각이 사찰의 주된 전각일 때 붙이는 이름이다. 사찰 내의 1개 전각일 때는 관음전이라는 이름을 붙인다. 중국에서는 관세음보살의 자비를 강조하여 대비전이라고도 한다.

관세음보살은 다른 부처나 보살과 달리 현세적인 이익을 주는 보살로, 모습이 다양하고 중생이 원하면 어느 곳에나 나타난다. 성관음(聖觀音)·천수천안관음(千手千眼觀音)·마두관음(馬頭觀音)·십일면관음(十一面觀音)·여의륜관음(如意輪觀音)·준제관음(准提觀音)· 불공견삭관음의 칠관음이 대표적이다.

이 전각에는 관세음보살상이 단독으로 모셔진다. 협시로 남순동자와 해상용왕이 있으나 이들은 대부분 후불탱화에 나타난다. 관세음보살상은 봉오리 상태의 연꽃을 왼손에 들고, 오른손에는 감로병을 들고 있다. 불상 뒤에는 대부분 관음탱화가 있다. 우리나라에서 대표적인 것으로는 보물 제916호로 지정된 법주사원통보전과 낙산사원통보전이 있다.

낙산사 원통보전(洛山寺 圓通寶殿)내부 두공 임 처장

낙산사 원통보전(洛山寺 圓通寶殿) 정면 두공

낙산사 원통보전(洛山寺 圓通寶殿)

해남 대흥사 (海南 大興寺)

해남 대흥사 (海南 大興寺) 전경

전라남도 해남군 삼산면 구림리799번지 두륜산(頭輪山) 자락에 있는 절로 대한불교조계종 제22교구 본사이다. 대흥사는 514년(신라법흥왕1년)에 아도화상이 세웠다는 설과 426년(백제 구이신왕 7년)에 신라의 정관존자가 창건했다는 설, 그리고 875년(신라 헌강왕 1) 연기 도선(烟起 道詵)이 당나라에서 귀국하여 500개의 절을 짓는 것이 좋겠다고 상소해 창건했다는 설 중에서 도선의 창건설이 가장 설득력을 얻고 있다.

창건이후 고려시대의 연혁은 전혀 기록에 없으며 1592년(조선 선조 25) 이전에는 아직 큰 절의 면모를 갖추지 못했으나, 서산(西山) 대사 청허 휴정(淸虛 休靜)이 1604년(선조 37) 이 절에 자신의 의발(衣鉢)을 전할 것을 부촉한 뒤부터 많은 인재를 배출하는 선교양종(禪敎兩宗)의 대 도량으로 면모를 일신하게 되었다.

그 뒤 1665년(현종 6) 심수(心粹)가 대웅전을 중창했고, 1669년(현종 10) 표충사(表忠祠)를 건립했다. 1811년(순조 11) 천불전이 불에 타자 1813년(순조 13) 완호 윤우(玩虎 倫佑)와 제성(濟醒)이 중건하여 오늘에 이르고 있다.

대흥사에서 배출한 대표적인 인물로서 해동화엄종의 중흥조로 존경 받았던 풍담 의심(楓潭 義諶; 1592-1665)과 정약용의 친구이자 다선일미 사상으로 이름난 초의 의순(草衣 意恂)선사를 비롯하여 13대 종사와 13대 강사를 배출하여 조선 후기 불교계에 중추적인 역할을 하였다.

특히 대흥사의 말사인 일지암은 한국의 다성이라고 불리는 초의 스님이 머물면서 다신전(茶神傳), 동다송(東茶頌)등의 다서를 집필한 곳으로 조선후기의 차문화를 중흥시킨 차인의 고향이자 차의 성지이기도하다.

대흥사 입구에는 웰빙시대를 맞이하여 초의선사의 동상이 자리하여 차의 성지의 면모를 갖추었고, 눈앞에 보이는 표충사(表忠祠)는 서산대사, 사명당, 처영스님 등 세분의 영정을 모시고 매년 제례와 추모 행사가 받들어지며 호국정신을 기리고 있으며 정조대왕, 추사 김정희, 다산 정약용, 이광사의 명필등 조선시대의 문물전을 방불케 하는 많은 문화유산을 간직한 사찰로 이름이 높다.

대흥사에 전하는 문화재로는 보물제48호 북미륵암 마애여래좌상, 보물 제 301호 보물 제320호 삼층석탑등 많은 국가 문화재와 전남 유형문화재 제52호 천불상, 전남 유형문화재 제93호 용화당(龍華堂, 전라남도 기념물 제19호 표충사, 서산대사부도 등과 명필 이광사(李匡師)가 쓴 대웅보전 현판, 추사 김정희(金正喜)가 쓴 무량수전(無量壽殿) 편액등이 전해져 보는 이의 즐거움을 더해주고 있다.

해남 대흥사 대웅전 (海南 大興寺 大雄殿) 전면

대흥사의 중심 법전으로, 사찰의 북원(北院)에 자리한다. 정면 5칸, 측면 4칸의 단층 전각이며 다포계 양식의 팔작지붕 형태이다. 내부의 대들보와 기둥은 휘어진 자연목을 이용했으며, 용두와 칠보문양 등으로 화려하게 치장되어 있다.

석가와 약사·아미타 협시보살로 이루어진 목조삼존상을 모셨고, 삼장탱·칠성탱·감로탱 등의 불화를 소장하고 있다. ‘대웅보전(大雄寶殿)’ 현판은 원교(員嶠) 이광사(李匡師)의 글씨이다. 추사 김정희가 한때 이 현판을 떼어내고 자신의 현판을 올렸으나, 추사체를 완성한 후 이광사의 글씨를 이해하고 다시 옛 현판을 달게 했다 한다.

해남 대흥사 대웅전 (海南 大興寺 大雄殿) 외부 두공 및 헌

해남 대흥사 대웅전 (海南 大興寺 大雄殿) 내부 두공

제천 덕주사 (堤川 德周寺)

충청북도 제천시 한수면 송계리월악산(月岳山)에 있는 절로 대한불교조계종 제5교구 본사 법주사(法住寺)의 말사이다. 587년(진평왕 9)에 창건하였다고 전하며, 창건자 및 창건연대는 미상이다. 다만, 신라의 마지막 공주 덕주공주(德周公主)가 마의태자(麻衣太子)와 함께 금강산으로 가던 도중 마애불이 있는 이곳에 머물러 절을 세우고, 금강산으로 떠난 마의태자를 그리며 여생을 보냈다는 전설이 전한다.

원래의 덕주사는 보물 제406호인 덕주사마애불(德周寺磨崖佛) 앞에 있었는데, 1951년 군의 작전상 이유로 소각하였다. 창건 당시의 절을 상덕주사, 지금의 절을 하덕주사라고 부르기도 한다. 상덕주사는 지금의 덕주사에서 1.7㎞ 지점에 있었는데, 1951년 무렵 까지만 해도 고색창연한 기도사찰이었으나 한국전쟁으로 소실되었다.

상덕주사는 1622년(광해군 15)에 중수되었음이 옛 극락전 자리에서 발견된 명문기와를 통하여 확인되었다. 지금의 덕주사에서는 1206년(희종 2)에 조성된 금구(禁口)가 발견되어 고려시대 덕주사의 정황을 짐작할 수 있다. 1963년에 중창되었고, 1970년과 1985년에 각각 중건하였다. 덕주사에는 어느 때 것인지 확실하지 않은 우탑(牛塔) 1기와 조선시대의 부도(浮屠) 4기가 있으며, 우탑에는 다음과 같은 전설이 전한다.

이 절의 승려들이 건물이 협소하여 부속건물을 지으려고 걱정할 때 어디선가 소가 나타나서 재목을 실어 날랐다. 소가 가는 곳을 따라가 보니 현재의 마애불 밑에 서므로 그곳에다 부속건물을 지었고, 소는 재목을 모두 실어다 놓은 다음 그 자리에서 죽었으므로 죽은 자리에 우탑을 세웠다고 한다.

또, 부도에는 환적당(幻寂堂)·부유당(浮遊堂)·용곡당(龍谷堂)·홍파당(洪波堂)이라고 음각된 명문이 기록되어 있다. 1985년 중창 당시에 충주댐 건설로 수몰되는 한수면 역리에 있던 고려시대 석조 약사여래 입상을 덕주사로 옮겨 봉안하였다.

이밖에도 덕주사 전방 약 2㎞ 지점에 있는 빈 신사 터에는 보물 제94호로 지정된 사자빈신사지석탑(獅子頻迅寺址石塔)이 있으며, 덕주사 주변의 덕주계곡·송계계곡(松界溪谷)·월악계곡(月岳溪谷) 등은 풍치가 좋다

제천 덕주사 극란전 (堤川 德周寺 極樂殿) 전면

제천 덕주사 극란전 (堤川 德周寺 極樂殿) 외부 두공 및 헌

영암 도갑사 (靈巖 道岬寺)

전라남도 영암군 군서면 도갑리월출산(月出山)에 있는 절로 대한불교조계종 제22교구 본사인 대흥사(大興寺)의 말사이다. 신라 말 국사 도선(道詵)이 창건하였다. 원래 이곳에는 문수사(文殊寺)라는 절이 있었으며 도선이 어린 시절을 보냈던 곳이다.

전설에 의하면, 도선의 어머니 최씨(崔氏)가 빨래를 하다가 물 위에 떠내려 오는 참외를 먹고 도선을 잉태하여 낳았으나 숲속에 버렸다. 그런데 비둘기들이 날아들어 그를 날개로 감싸고 먹이를 물어다 먹여 길렀으므로 최씨가 문수사 주지에게 맡겨 기르도록 하였으며, 장성한 그가 중국을 다녀와서 문수사 터에 이 절을 창건하였다고 한다.

그 뒤 1456년(세조 2)신미(信眉)와 수미(守眉)가 중건하여 전부 966칸에 달하는 당우가 들어섰으며, 부속암자로 상동암(上東庵)·하동암·남암(南庵)·서부도암(西浮屠庵)·동부도암·미륵암(彌勒庵)·비전암(碑殿庵)·봉선암(鳳仙庵)·대적암(大寂癌)·상견암(上見庵)·중견암·하견암 등이 있었다.

최근에는 1977년 명부전과 해탈문을 제외한 전 당우가 소실되었으나, 1981년 대웅보전 복원을 시작으로 점차 옛 전각에 대한 복원불사가 이루어지고 있다.

현존하는 당우로는 대웅보전(大雄寶殿)·명부전(冥府殿)·미륵전(彌勒殿)·국사전(國師殿)·해탈문(解脫門)·일주문 및 요사인 세진당(洗塵堂)이 있다.

이 중 국보 제50호로 지정된 도갑사 해탈문은 1473년(성종 4)에 중건하였으며, 좌우에 금강역사상이 안치되어 있다. 또, 미륵전 안에는 고려시대의 작품으로 보물 제89호인 석조여래좌상이 봉안되어 있으며, 보물 제1134호로 지정된 도갑사소장 동자상이 있다.

이밖에도 대웅보전 앞과 뒤에는 전라남도 유형문화재 제151호인 오층석탑 및 삼층석탑 등 고려시대의 석탑 2기와 전라남도 유형문화재 제38호로 지정된 도선·수미의 비가 있다. 이 중 도선·수미비는 비문에 의하면 1636년(인조 14)에 건립을 시작하여 1653년(효종 4)에 완성한 것으로, 조각의 솜씨와 비문의 필치가 섬세하고 우수하여 주목을 끈다.

또한, 전라남도 유형문화재 제152호로 지정된 수미왕사비, 전라남도 유형문화재 제150호로 지정된 석조(石槽)가 있다. 이 절의 주위에는 국보 제144호로 지정된 월출산마애여래좌상을 비롯하여, 도선이 디딜방아를 찧어 도술조화를 부렸다는 구정봉(九井峰)의 9개 우물, 박사 왕인(王仁)이 일본에 건너간 것을 슬퍼한 제자들이 왕인이 공부하던 동굴입구에 새겼다는 왕인박사상 등이 있다. 절일원이 전라남도 문화재자료 제79호로 지정되어 있다

영암 도갑사 해탈문 ( 靈巖 道岬寺 解脫門) 뒷면

영암 도갑사 해탈문 ( 靈巖 道岬寺 解脫門) 측면

국보 제50호. 도갑사는 도선국사가 창건한 사찰로서 영암 월출산 자락에 있다. 해탈문은 도갑사에서 가장 오래된 건물로서, 모든 번뇌를 벗어버린다는 뜻을 지니고 있다. 정면에는 ‘월출산도갑사(月出山道岬寺)’라 쓴 현판이 걸려 있으며, 반대편에는 ‘해탈문(解脫門)’이라 쓴 현판이 걸려 있다.

내부에는 본래 문수동자상과 보현동자상(보물 제1134호)을 모셨으나 이 상들은 현재 도선국사유물전시관으로 옮겨 보관중이다. 대신 지금은 금강역사상 2구를 모시고 있다. 해탈문은 1960년 해체·수리할 때 상량문이 발견됨으로써 1473년(성종 4)에 건립되었음이 밝혀졌다.

사적기(事蹟記)에 의하면, 도갑사는 880년(헌강왕 6) 도선국사가 문수암이 있던 자리에 창건하였다고 한다. 미륵전에 봉안된 석조여래좌상(보물 제89호)과 대웅전 앞에 있는 5층석탑(보물 제1433호), 석등 대좌 등 여러 유적 등을 볼 때 11세기에 대규모 중창이 있었던 것으로 판단된다.

고려 말 조선 초에 사세가 크게 기울었으나 1457년(세조 3)부터 신미(信眉)와 수미(守眉) 두 스님이 왕실의 지원을 받아 10년이 넘는 기간 동안 중창불사를 진행하였다. 그 결과 도갑사는 12개의 암자를 거느리며 966칸이나 되는 큰 사찰로 변화되었다.

그러나 정유재란 때 대부분의 전각이 소실되고 말았다. 1835년(헌종 원년) 호암화상이 다시 중창하였으나 한국전쟁과 1977년 화재로 명부전과 해탈문을 제외한 모든 건물이 또다시 소실되었다. 현재 도갑사에 남아 있는 건물들은 1981년 이후에 다시 세운 것들이다.

해탈문은 상량문(上樑文)에 1473년(성종 4)에 건립되었다는 기록이 있다. 이후 조선시대 공사 기록은 전하지 않지만 큰 변화는 없었던 것으로 판단된다. 1960년에 해체·보수되었고 1971년부터 2010년까지 여러 차례에 걸쳐 해탈문의 부분적인 보수와 주변 정비가 이루어졌다.

도갑사 해탈문은 도갑사의 산문으로, 가운데 칸은 출입을 위해 개방되었고 좌우 협칸(夾間)에는 금강역사상을 봉안하였다. 이 건물은 평면과 구조 때문에 사천왕상을 모신 사천왕문으로 추정되기도 했다. 그러나 1990년대 후반 발굴조사에서 현 건물의 뒤쪽 25m 지점에서 사천왕문으로 추정되는 건물지가 발견되었다.

해탈문은 정면 3칸, 측면 2칸의 주심포계 맞배집이다. 2중기단 위에 자연석 초석을 놓고 그 위에 약간의 배흘림이 있는 원기둥을 세웠다. 공포는 헛첨차가 사용된 주심포(기둥 위에만 공포를 짜 올리는 양식) 형식으로 바깥에 출목(出目)이 있다.

가구(架構) 구조는 5량 형식이다. 전면과 배면의 공포 위에 대들보를 걸고 대들보 위에는 포대공을 짜서 종보를 걸었다. 포대공에는 우미량(牛尾樑)이 결구되어 주심도리를 받치고 있다. 종보의 양 끝에는 중도리를 올렸으며 중앙에는 접시대공을 놓아 종도리를 받쳤다. 종도리와 종보 상부에는 인(人)자형 소슬합장을 결구하여 종도리를 보강하고 있다. 지붕은 맞배지붕이며 천장은 반자를 설치하지 않고 개방한 연등천장이다.

이 건물은 주심포집이지만 마치 다포집처럼 기둥머리에 있는 공포와 종도리와 대들보를 받치는 포대공의 모습이 전혀 다른 모습을 하고 있다. 공포는 기둥머리에 헛첨차가 사용된 형식으로 외목도리 밑에 행공첨차를 사용하지 않은 특징을 보여준다. 전체적으로는 주심포(柱心包)의 건축수법을 따르면서 부분적으로는 다포계(多包係) 건축수법을 반영한 특징을 보여준다.

도갑사 해탈문은 춘천 청평사 회전문(보물 제164호)과 함께 희소적 가치가 높은 산문(山門)이다. 건립연대는 1473년으로 공포의 구성, 가구 수법 등에서 오래된 건축수법을 그대로 보여주고 있다. 지붕부의 가구는 예산 수덕사 대웅전(국보 제49호)과 비교할 수 있으며, 공포의 모습은 영주 부석사 조사당(국보 제19호), 순천 송광사 국사전(국보 제56호) 및 하사당(보물 제263호) 등과 비교할 수 있어 건축사적으로 중요한 건축물이다.

영암 도갑사 해탈문 ( 靈巖 道岬寺 解脫門) 세부

영암 도갑사 해탈문 ( 靈巖 道岬寺 解脫門) 세부

영암 도갑사 해탈문 ( 靈巖 道岬寺 解脫門) 세부

영암 도갑사 해탈문 ( 靈巖 道岬寺 解脫門) 금강책

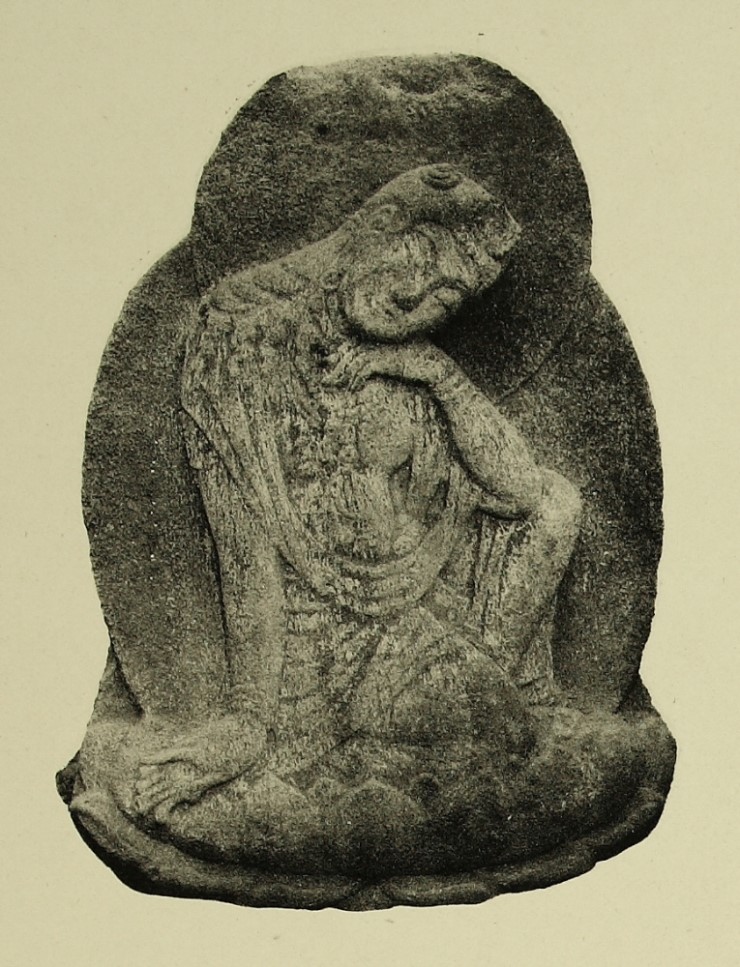

도감사 미륵당 석조여재좌상

곡성 도림사( 谷城 道林寺)

전라남도 곡성군 곡성읍 월봉리동악산(動樂山)에 있는 절로 대한불교조계종 제19교구 본사 화엄사(華嚴寺)의 말사이다. 660년(태종무열왕 7)원효(元曉)가 창건하였는데, 그 당시 풍악의 음률이 온 산을 진동하였다 하여 동악산이라 하고, 도인(道人)이 숲같이 모여들었다 하여 도림사라 하였다고 한다.

일설에는 582년경 신덕왕후(神德王后)가 절을 창건하고 신덕사(神德寺)라 하였는데, 660년 원효가 사불산화엄사(四佛山華嚴寺)로부터 옮겨와서 도림사로 개칭하였다고도 한다.

그 뒤 876년(헌강왕 2) 국사 도선(道詵)이 중건하고 지환(知還)이 중창하였으며, 조선 말기 처익(處翼, 1813∼1888)이 산내암자인 길상암(吉祥庵)을 창건하였다고 『동사열전(東師列傳)』에 보이는데, 당대의 유명한 목수장(木手匠)이자 승려인 영해(影海)도 도림사에서 주석하였다. 길상암은 현재 옛터 위에 토굴만 남아 있다.

현존하는 당우(堂宇)로는 중심건물인 보광전(普光殿)을 비롯, 나한전(羅漢殿)·명부전(冥府殿)·약사전(藥師殿)·응진당(應眞堂)·궁현당(窮玄堂)·칠성각·요사채 등이 있다.

보광전은 정면 3칸, 측면 3칸의 익공계(翼工系) 맞배지붕으로 겹처마에 단청이 있고, 응진전은 정면 3칸, 측면 1칸의 맞배기와집이며, 명부전은 정면 3칸, 측면 2칸의 맞배기와집이다.

문화재는 전라남도 유형문화재 제119호로 지정된 도림사괘불이 있는데 1730년(영조 6)에 제작된 것으로 크기는 세로 300㎝, 가로 278㎝이다. 절 앞 약 500m 지점에 5기의 부도(浮屠)가 남아 있고, 절 앞 계곡에는 반석이 좋아 예로부터 수많은 시인 묵객들이 즐겨 찾았던 곳이다. 절 일원이 전라남도 문화재자료 제22호로 지정되어 있다.

곡성 도림사( 谷城 道林寺 寶光殿) 정면

곡성 도림사( 谷城 道林寺 寶光殿) 내부 두공 및 천장

곡성 도림사( 谷城 道林寺 寶光殿) 외부 두공

곡성 도림사( 谷城 道林寺 寶光殿) 외부 두공

곡성 도림사 보제루 (谷城 道林寺 普済楼) 전면

곡성 도림사 응진전 (谷城 道林寺 應眞殿) 전면

곡성 도림사 명부전 (谷城 道林寺 冥府殿) 전면

대구 동화사 (大邱 桐華寺)

대구 광역시 동구 도학동 팔공산에 있는 사찰로 대한불교조계종 제9교구 본사이다. 493년(소지왕 15) 극달(極達)이 창건하여 유가사(瑜伽寺)라 하였다. 그 뒤 832년(흥덕왕 7) 왕사 심지(心地)가 중창하였는데, 그 때가 겨울철임에도 절 주위에 오동나무꽃이 만발하였으므로 동화사로 고쳐불렀다고 한다.

그러나 『삼국유사』에는 율사 진표(眞表)로부터 영심(永深)에게 전하였던 불간자(佛簡子)를 심지가 다시 받은 뒤, 이 팔공산에 와서 불간자를 던져 떨어진 곳에 절을 이룩하니 곧 동화사 참당(籤堂) 북쪽의 우물이 있는 곳이라는 이야기가 실려 있다.

신라 제41대 흥덕왕의 셋째아들로 태어난 심지는 중악(中岳:팔공산)에서 수도하던 중, 속리산 길상사(吉祥寺)에서 영심이 그의 스승 진표로부터 계법(戒法)을 전해받고 점찰법회(占察法會)를 연다는 소식을 듣고 찾아갔으나, 때가 늦어 당(堂)에 올라가서 참례할 수 없었으므로 땅에 엎드려서 참례하였다. 법회 7일 만에 진눈깨비가 심하게 내렸는데 심지의 둘레 10자에는 눈이 내리지 않았으므로 모두들 신기하게 여겨 당으로 안내하였다.

여기서 그는 열심히 수도하여 영심으로부터 법통을 계승하는 간자를 받았다. 그 뒤 팔공산으로 돌아와 산꼭대기에서 간자를 날려 떨어진 곳에 절을 짓고 간자를 모셔 동화사의 개조(開祖)가 되었다고 한다.

또한 극달의 창건연대인 493년은 신라가 불교를 공인하기 이전의 시기이므로 공인되기 전에 법상종(法相宗)의 성격을 띤 유가사라는 사명(寺名)이 붙여졌을 까닭이 없다는 이유로 심지가 창건한 것이 아닌가 하는 주장도 많다.

창건 뒤 934년 선사 영조(靈照)가 중창하였고, 1190년(명종 20) 지눌(知訥:普照國師)이 중창하였으며, 1298년(충렬왕 24) 국사 홍진(弘眞)이 중건하였다.

조선시대에는 1606년(선조 39)유정(惟政)이 중창을 하였고, 1677년(숙종 3)상숭(尙崇)이 중건하였으며, 1732년(영조 8)관허(冠虛)·운구(雲丘)·낙빈(洛濱)·청월(晴月) 등이 중창하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우들은 대부분 영조 때의 중창시에 세워진 건물로서 대웅전을 비롯하여 연경전(蓮經殿)·천태각(天台閣)·영산전(靈山殿)·봉서루(鳳棲樓)·심검당(尋劍堂)·칠성각·산신각·응향각(凝香閣)·강생원(降生院)·원음각(圓音閣)·천안문(天安門) 등이 있다. 또한 부속암자로는 금당암(金堂庵)·비로암(毘盧庵)·내원암(內院庵)·부도암(浮屠庵)·양진암(養眞庵)·염불암(念佛庵) 등이 있다.

이 가운데 대웅전은 1606년 학인(學人)이 건립한 것을 1677년 상언(尙彦)이 중수하고, 1727년 천순·홍재·의회가 중수하였다. 이곳에 모셔놓은 삼존불상은 1728년에 왕준(王峻)이 만들었고, 후불탱화는 1620년(광해군 12)에 의현(義玄)이 그린 것을 1688년에 다시 고친 것이며, 이 밖에도 삼장탱화(三藏幀畵)·제석탱화(帝釋幀畵) 등이 있다. 또한 대웅전 천장의 극락조(極樂鳥)는 일품으로 널리 알려져 있다.

금당암은 건평 50평으로 공사비 4,900만원을 들여서 1974년 5월에 해체하여 1976년 10월에 준공하였다. 극락전(極樂殿)을 법당으로 삼고 있는 이 암자에는 아미타삼존불(阿彌陀三尊佛)이 봉안되어 있으며, 이 극락전 앞뜰에는 보물 제248호로 지정된 대구 동화사 금당암 동·서 삼층석탑이 있다. 두 탑이 모두 고준하고 경쾌한 감을 주며, 옥개석 네 귀에 풍경이 달려 있는 등 예술적 가치가 크다.

동화사사적비문에는 이 석탑이 863년(경문왕 3)에 건립되었으며, 불사리(佛舍利) 7과가 봉안되어 있다고 기록되어 있다. 이 밖에도 동화사의 지정문화재로는 보물 제244호인 대구 동화사 비로암 석조비로자나불좌상과 보물 제247호인 대구 동화사 비로암 삼층석탑, 보물 제243호인 대구 동화사 마애여래좌상, 보물 제254호인 대구 동화사 당간지주, 보물 제601호인 대구 도학동 승탑, 대구시 유형문화재 제3호인 팔공산 마애약사여래좌상 등이 있다.

이 가운데 동화사 입구에 있는 마애여래좌상은 입구 주차장의 바른쪽에 있는 큰 암벽에 새겨진 불상이다. 이 불상은 상당히 높은 곳에 조각되어 있으며, 머리 위에는 바위가 튀어나와서 불상을 보호하고 있다. 섬세한 수법과 부드러운 감각, 자비로운 모습을 갖추고 있으며, 구름무늬의 대좌는 표현이 지극히 사실적이다. 신라 흥덕왕 때 심지가 조각한 것으로 전한다.

또한 비로전의 비로자나불좌상은 통일신라시대에 성행하였던 대좌(臺座)와 광배(光背)를 구비한 불상으로서 이것 역시 심지의 작품이라고 전해지고 있다. 또 이 절에서 동남쪽으로 약 7㎞ 거리의 관봉(冠峰)에는 석조여래좌상이 있다. 이 불상은 638년에 원광(圓光)의 수제자인 의현이 그의 어머니를 위하여 조성하였다.

세련된 이목구비와 자비로운 얼굴이 잘 조화를 이룬 격조높은 불상으로서 머리에 커다란 갓을 썼다 하여 갓바위라고도 부른다. 이 불상에 불공을 하고 소원을 빌면 효험이 많다고 하여 참배객들이 언제나 끊이지 않는다. 특히 아들을 낳기 위한 아녀자들의 참배와 병을 낫게 하려는 참배객이 많다. 불상의 전체높이는 4m에 달한다.

이 밖에도 이 절에는 미륵보살이 진표에게 주었고 영심을 거쳐 심지에게 전해졌다는 『패엽경(貝葉經)』이 전해지고 있고, 고려의 예종이 이 『패엽경』을 빌려보다가 일부를 잃어버리자 송나라에서 전해온 부처님 어금니 1개를 대신 보냈다는 불아(佛牙), 당나라에서 만든 요령(搖鈴), 유정이 영남도총섭으로 있을 때 사용하였던 영남도총섭 인장(印章), 그 밖에 유정이 사용하였던 금강저(金剛杵)·소라고동·관수대(灌水臺)·별향로(別香爐)·구룡대(九龍臺) 등이 있다.

이 절은 한때 유정이 영남도총섭으로서 승군(僧軍)을 지휘하였던 곳이며, 서사원(徐思遠)이 격문을 지어 많은 의병들을 모집하여 훈련시키는 등 호국의 본거지가 되기도 하였다. 민족항일기의 31본산 시대에는 55개의 사찰을 거느렸던 대본산이었으나, 현재에는 대구광역시 달성군·청도군·칠곡군·성주군의 4개군의 사암(寺庵)을 관장하고 있다.

절의 주위에는 무심봉(無心峰)의 흰 구름, 제천단(祭天壇)의 소낙비, 적석성(積石城)의 맑은 달, 백리령(白里嶺)의 쌓인 눈, 금병장(金塀莊)의 단풍잎, 부도암의 폭포, 약사봉(藥師峰)의 새벽별, 동화사의 종소리 등 공산팔경(公山八景)이 있으며, 약수암 앞 수숫골과 폭포골 사이에는 구세약수(救世藥水)가 있다. 바위틈에서 흘러나오는 맑고 찬 이 약수는 간장병에 특효가 있는 것으로 알려져 있어 이곳을 찾는 이들의 발길이 끊이지 않고 있다.

대구 동화사 (大邱 桐華寺) 전경

대구 동화사 (大邱 桐華寺) 봉황문 전면

대구 동화사 대웅전 (大邱 桐華寺 大雄殿) 전면

1986년 12월 5일 대구광역시유형문화재 제10호로 지정되었다가, 2008년 4월 28일 보물 제1563호로 변경되었다. 동화사는 493년(신라 소지왕 15) 극달(極達)이 세운 유가사(瑜伽寺)인데, 832년(흥덕왕 7)에 심지왕사(心地王師)가 중건하면서 동화사라고 개칭한 뒤 여러 차례에 걸쳐 중건하였다. 동화사 경내(境內)의 중심 건물인 대웅전도 몇 차례 중건하였는데, 현재의 건물은 조선시대인 1732년(영조 8)에 세운 것으로 추정된다.

대웅전은 8단의 반원형 돌계단이 있는 5단의 높직한 기단 위에 정면 3칸, 측면 3칸으로 지어진 다포식 겹처마 팔작지붕 건물로, 가공하지 않은 아름드리 자연목을 그대로 사용한 기둥이 멋스럽다. 공포의 짜임은 외삼출목, 내오출목이며 바깥의 제공 쇠서 끝이 날카로운 곡선을 나타낸다. 내부의 살미첨차는 판형(板形)으로 되어 있는데, 그 끝에는 뾰족한 연꽃봉오리를 조각하였다. 전면 문짝의 화려한 꽃살무늬 장식이 돋보이는 건물이다.

내부 불단에는 석가모니를 주불로 왼쪽에 아미타불, 오른쪽에 약사여래불의 삼세불을 봉안하고, 그 위에 극락세계의 장엄을 입체적으로 표현한 닫집이 설치되어 있다. 불상을 봉안한 벽면에는 영산회상도가 걸려 있고 동쪽 벽면에는 신중탱과 지장탱, 서쪽 벽면에는 삼장탱의 탱화가 있다. 천장에는 세 마리의 용과 여섯 마리의 봉황이 화려하게 조각되어 있다. 팔공산의 산세와 조화를 이루는 대웅전은 작지만 위엄있는 건물이다.

대구 동화사 대웅전 (大邱 桐華寺 大雄殿) 외부 두공 및 헌

대구 동화사 대웅전 (大邱 桐華寺 大雄殿) 내부 두공 및 천정

대구 동화사 극락전 (大邱 桐華寺 極樂殿) 전면

대구 동화사 극락전 (大邱 桐華寺 極樂殿) 외부 두공 및 헌

정면 5칸, 측면 3칸의 단층 팔작지붕건물. 대구광역시 유형문화재 제11호. 1622년(광해군 14)에 중창되었다고 전한다. 기단(基壇)은 지대석을 놓고 석주(石柱)를 세운 다음, 판석을 끼워 넣고 다시 갑석(甲石)으로 마무리한 가구식(架構式) 기단인데 신라시대의 것으로 추측된다.

기단 위에 놓은 초석들도 각형(角形) 바탕에 원형 주좌(柱座)를 이중으로 쇠시리(모를 접어 두 골이 나게 하는 일)한 고식(古式)의 것이며, 이 위에 원형 흘림기둥을 세워 창방(昌枋)으로 기둥 윗몸을 결구하고 다시 그 위에 평방을 놓았다.

공포(栱包)의 구성은 기둥 위에는 물론, 주간(柱間)에도 포를 올려놓은 다포식 양식이다. 공포의 짜임은 외이출목(外二出目)·내이출목으로 제공(諸貢 : 공포에서 첨자와 살미가 층층이 짜여진 것)에 놓이는 살미첨차[山彌檐遮] 끝은 쇠서받침 없이 교두형(翹頭形 : 활 또는 원호형으로 깍아낸 모양)을 이루어 초기의 다포양식 수법을 보이고 있다.

가구(架構)는 내부에 앞뒤 평주의 기둥배열에 맞추어 각각 4개씩, 모두 8개의 고주(高柱)를 세웠으며, 이들 고주와 앞뒤 평주 사이에는 퇴보[退樑]를 걸고 고주 사이에 대들보를 걸었다. 바닥은 우물마루로 처리하였으며 천장은 중앙의 종보[宗樑]가 걸리는 곳을 한층 더 높게 우물천장을 가설하였다.

공주 마곡사 (公州 麻谷寺) 전경

충청남도 공주시 사곡면 운암리태화산(泰華山)에 있는 절로 대한불교조계종 제6교구 본사(本寺)이다. 이곳의 물과 산의 형세는 태극형이라고 하여 『택리지』·『정감록』 등의 여러 비기(祕記)에서는 전란을 피할 수 있는 십승지지(十勝之地)의 하나로 꼽고 있다.

절의 창건 및 사찰명에 대해서는 두 가지 설이 있다. 첫번째 설은 640년(선덕여왕 9) 당나라에서 귀국한 자장(慈藏)이 선덕여왕에게서 하사받은 전(田) 200결로 절을 창건하기 위한 터를 물색하다가 통도사(通度寺)·월정사(月精寺)와 함께 이 절을 창건하였다고 한다.

자장이 절을 완공한 뒤 낙성식을 할 때 그의 법문을 듣기 위해서 찾아온 사람들이 ‘삼대[麻]와 같이 무성했다’고 하여 ‘마(麻)’자를 넣어 마곡사라고 하였다는 설이 있다.

두번째 설은 신라의 승 무염(無染)이 당나라에서 돌아와 이 절을 지을 때 스승인 마곡보철(麻谷普徹)을 사모하는 뜻에서 마곡사라고 하였다는 설과, 절을 세우기 전에 이곳에 마씨(麻氏) 성을 가진 사람들이 살았기 때문에 마곡사라 하였다는 설이 있다.

창건 이후 이 절은 신라 말부터 고려 초까지 약 200년 동안 폐사가 된 채 도둑떼의 소굴로 이용되었던 것을 1172년(명종 2)에 보조국사(普照國師) 지눌(知訥)이 제자 수우(守愚)와 함께 왕명을 받고 중창하였다. 보조가 처음 절을 중창하려고 할 때 도둑들에게 물러갈 것을 명하였으나 도둑들은 오히려 국사를 해치려 하였다.

이에 보조가 공중으로 몸을 날려 신술(神術)로써 많은 호랑이를 만들어서 도둑에게 달려들게 하였더니 도둑들이 혼비백산하여 달아나거나 착한 사람이 되겠다고 맹세했다고 한다.

도둑들에게서 절을 되찾은 보조는 왕에게서 전답 200결을 하사받아 대가람을 이룩하였다. 당시의 건물은 지금의 배가 넘었으나 임진왜란 때 대부분 불타버렸다. 그 뒤 60년 동안 폐사가 되었다가 1651년(효종 2)에 각순(覺淳)이 대웅전과 영산전·대적광전 등을 중수하였다. 일제 강점기의 31본산(本山)시대에는 도내 100여 사찰을 관장하는 본산이 되었다.

또한 이 절은 김구(金九)와 인연이 깊은 사찰이다. 한말 명성황후 시해에 가담한 일본인 장교 쓰치다(土田壞亮)를 황해도 안악군 치하포 나루에서 죽인 김구는 인천형무소에서 옥살이를 하다가 탈옥하여 이 절에 숨어서 승려를 가장하며 살았다.

지금도 대광명전 앞에는 김구가 심은 향나무가 있는데, 그 옆에 ‘김구는 위명(僞名)이요 법명은 원종(圓宗)이다’라고 쓴 푯말이 꽂혀 있다. 현재 이 절은 충청남도 70여 개 말사(末寺)를 관장하고 있다.

현존하는 건물로는 극락교(極樂橋)를 사이에 두고 보물 제801호인 공주 마곡사 대웅보전과 보물 제800호인 공주 마곡사 영산전(靈山殿), 보물 제802호로서 천장의 무늬가 아름다운 공주 마곡사 대광보전(大光寶殿), 강당으로 사용하는 흥성루(興聖樓), 해탈문, 천왕문, 16나한과 2구의 신장을 모신 응진전(應眞殿), 명부전이 있으며, 응진전 맞은편에는 요사채인 심검당(尋劍堂)이 ㄷ자형으로 크게 자리잡고 있다.

또 영산전 옆에는 벽안당(碧眼堂)과 매화당(梅花堂) 등이 있으며, 그 밖에도 염화당(拈花堂)·연화당(蓮華堂)·매화당(梅花堂) 등 승려가 거처하는 요사채가 매우 많다. 이들 건물 중 영산전은 이 절에서 가장 오래된 건물로서 조선 중기의 목조건축 양식을 대표할만한 것이다. 그 현판은 세조가 김시습(金時習)을 만나기 위해서 이 절에 왔다가 만나지 못한 채 돌아가면서 남긴 필적이라 한다.

또 대웅보전은 1651년에 각순이 중수한 것으로, 현판은 김생(金生)의 글씨라고 하나 확실하지는 않다. 특이한 2층 건물로 조선 중기의 사원건축 양식을 이해하는 데 귀중한 가치가 있는 문화재이며, 건물의 기둥을 안고 한바퀴 돌면 6년을 장수한다는 전설이 전한다.

이 밖의 중요문화재로는 보물 제269-1호로 지정된 감지은니묘법연화경 권1과 보물 제270호로 지정된 감지금니묘법연화경 권6, 보물 제799호로 지정된 공주 마곡사 오층석탑, 보물 제1260호 공주 마곡사 석가모니불괘불탱, 충청남도 유형문화재 제20호인 마곡사 동제 은입사향로, 충청남도 유형문화재 제62호인 마곡사 동종 등이 있다.

이 중 오층석탑은 풍마동다보탑(風磨洞多寶塔)이라고도 하는데, 인도에서 가져온 것이라고도 하나 라마교 탑과 비슷하여 원나라의 영향을 받은 것으로 보고 있다. 이 탑은 임진왜란 때 무너져 탑 안의 보물들이 도난당한 지 오래이나 1972년에 수리할 때 동제 은입사향로와 문고리가 발견되었다.

이 탑은 전 국민의 3일 기근을 막을만한 가치가 있다는 전설이 있으며, 한국·인도·중국 등 세계에서 3개밖에 없는 귀중한 탑이라고 한다.

이 밖에도 대광보전 마루에는 나무껍질로 만든 30평 정도의 삿자리가 있다. 이 자리에는 다음과 같은 설화가 전한다. 조선 후기에 이름 없는 앉은뱅이가 이 절을 찾아와서 부처님께 백일기도를 드렸다. 그는 불구를 고치기 위해서 백일기도하는 동안 틈틈이 이 삿자리를 짰다.

이 삿자리는 참나무를 한 끝에서 잇고 또 이어 한 줄로 완성한 것인데, 그는 이 자리를 짜면서 법당에 봉안된 비로자나불에게 자신의 불구를 낫게 해줄 것을 기도하였다. 백일 뒤 일을 다 끝내고 밖으로 나가는데 자신도 모르게 일어서서 법당문을 걸어나갔다고 한다.

부속암자로는 심정암(深淨庵)·부용암(芙蓉庵)·북가섭암(北迦葉庵)·토굴암(土窟庵)·백련암(白蓮庵)·영은암(靈隱庵)·대원암(大願庵)·은적암(隱寂庵) 등이 있다. 이 절은 ‘춘마곡추갑사(春麻谷秋甲寺)’라는 말이 전해질 만큼 봄 경치가 뛰어나다. 백련암에서 바라보는 전망은 특히 빼어나며, 북가섭암의 바위 뒤에 있는 천미장군수(天米將軍水)는 뛰어난 약수이다. 또 마곡사 앞 냇가 암벽에는 부여 고란사에만 있는 것으로 알려졌던 고란초가 자생하고 있다

공주 마곡사 대웅보전(公州 麻谷寺 大雄寶殿)

충청남도 공주시 사곡면 운암리 마곡사에 있는 조선 후기의 중층 불전이다

보물 제801호. 마곡사 대웅보전은 내부에 걸려있는 「강희구년경술육월초일일공산지화산마곡사이층대장전단청기(康熙九年庚戌六月初一日公山地華山麻谷寺二層大藏殿丹靑記)」에 의하면 건립 당시 대장전으로 지어진 것이지만, 1785년의 기록인 「충청우도공주판지서령태화산마곡사대광보전중창기(忠淸右道公州判地西嶺泰華山麻谷寺大光寶殿重創記)」를 통해 대장전에서 대웅전으로 바뀌었음을 알 수 있다.

중층, 다포계(多包系)의 팔작지붕 건물로, 하층이 정면 5칸, 측면 4칸, 상층이 정면 3칸, 측면 3칸으로 구성되어 있다. 경사진 대지 위에 세워져 있어 기단은 정면과 나머지 면의 높이가 다르지만, 전체적으로 막돌바른층쌓기 형식이다.

중층이면서 하층 네 곳의 모서리 평면을 장방형으로 만들어, 하층 추녀를 일반적인 방식에서 벗어난 63.5°로 결구하고, 귀공포도 각기 다르게 구성했다.

공포(栱包)는 상·하층 모두 내·외 삼출목(三出目)으로, 기둥 사이에는 주간포작(柱間包作)을 1개씩 배열하고 2층 측면에서는 생략하였다. 첨차(檐遮)는 교두형(翹頭形)이 주조를 이루나 외3출목 소첨에 연화두형을 사용한 경우도 있다.

외부 살미첨차는 초제공·이제공·삼제공·사제공·오운공 형태로 구성되어 있으며 끝은 쇠서[牛舌] 3개를 모두 앙서[仰舌]모양으로 치켜올라가게 하고, 그 위에 연꽃을 조각해 화려한 모습이다. 하층에서는 외목도리를 받치는 살미인 운공으로, 주심포에는 용머리조각, 주간포에는 봉황머리조각을 끼워 놓았다.

가구법은 중앙 고주를 생략하고, 하층 좌우측 고주 사이에 대들보를 걸고 상부에 상층 평주를 올려 하층은 측면이 4칸이지만 상층은 3칸이 되고, 측면에서 보면 상·하층의 기둥열이 일치하지 않는 모습이다.

창호는 하층에서 정면의 가운데 3칸에는 3분합 띠살문, 양쪽 퇴칸에는 쌍여닫이 정자(井字) 살문을 달았으며, 위층에는 정면에 빛이 통하도록 빗살창을 달고 나머지 3면은 판벽(板壁)으로 막았다. 천장은 우물천장이며 바닥은 우물마루로 구성되어 있다.

중층 건물이면서 하층 모서리칸을 모두 장방형으로 구성한 점과 고주를 생략하고 기둥을 배열한 결과 상하층의 평면과 기둥열이 다른 점이 특징적이다. 이유는 명확히 알 수 없으나 대장전으로 지어졌다가 대웅전으로 바뀐 것을 알 수 있고, 내부 보존상태가 매우 양호하여 17세기 전통건축 연구에 중요한 자료이다

공주 마곡사 대광보전(公州 麻谷寺 大光寶殿) 정면

충청남도 공주시 사곡면 운암리 마곡사에 있는 조선 후기의 불전으로 보물 제802호. 대광보전은 뒤편에 위치한 대웅보전과 함께 마곡사의 중심 불전이다. 1782년 발생한 대화재로 불타버렸지만 1785년 재건되었다. 재건 내용은 내부에 걸려 있는 「충청우도공주판지서령태화산마곡사대광보전중창기(忠淸右道公州判地西嶺泰華山麻谷寺大光寶殿重創記)」를 통해 알 수 있다

높이 약 1m의 자연석 기단 위에 세워진, 정면 5칸, 측면 3칸 규모의 다포식(多包式) 팔작지붕 건물이다. 막돌허튼층으로 쌓은 기단 위에 덤벙주초를 놓았는데 정면의 각 칸 간격은 모두 같고 측면 가운데 칸의 간격과도 같다. 그 결과 공간포도 정면의 5칸과 측면 가운데 칸은 2구씩, 측면 전후퇴칸은 1구씩 배열했다.

공포(栱包)는 내4출목(內四出目)·외3출목(外三出目)으로 구성되었다. 외부 살미첨차는 정면과 측면이 연봉을 조각한 앙서형 살미 3개와 수서형 살미를 포개 놓은 형식인 반면 내부 살미는 사선 방향으로 연속해 올라가는 연봉형으로 천정부를 화려하게 떠받치고 있다.

배면의 살미는 쇠서를 수직으로 자른 교두형(翹頭形)으로, 정면과 다른 모습이다. 정면 가운데 칸에는 용모양을 조각한 안초공이 결구되어 있다. 이밖에 주심선상에 소첨차와 대첨차가 놓일 자리에 평주상부 주두끼리 연결하는 긴 장혀 같은 부재인 ‘주장첨차’가 구성되어 있다.

가구(架構)는 2고주 5량 구성이나, 고주가 불규칙하게 배열되어 있으며, 보와 결구되는 방식도 각 칸마다 다르다. 향좌측에서 오른쪽으로 두 번째 기둥 위쪽에만 가장 큰 대들보를 건너질러 놓았고 나머지 경우에는 전면 평주와 고주 사이에만 가설하거나 불단이 있는 후불벽 고주에서는 앞뒤로 퇴량만을 걸고 대들보를 쓰지 않았다.

창호는 정면에 삼분합 꽃살문, 좌우측면에 띠살창호, 배면의 중앙과 좌우에 판문을 설치했다. 천장은 2단의 우물정자 모양으로 꾸몄고 불단은 맨 좌측(서쪽) 고주열에 기대어 동향하도록 설치되어 있다. 불단 위에는 비로자나불좌상(毘盧遮那佛坐像)을 연화대좌 위에 봉안하고 겹아자형(亞字形) 천개를 천정에 가설하였다.

후불벽 배면에는 수월관음 형식의 백의관음도가 그려져 있다. 마룻바닥은 우물마루 위에 갈참나무로 만든 자리를 깔아놓았다. 단청은 모로단청(毛老丹靑 : 부재의 끝 부분에만 그린 단청)으로 대량(大樑)에 용을 그렸고, 후불벽에는 보살상을 그렸다. 현판은 영·정조시대 예원의 총수였던 표암(豹菴) 강세황(姜世晃)의 글씨이다

건물의 좌향과 달리 불단을 서쪽으로 배치하여 불상이 동향을 하고 있는 점과 공포에 주장첨차를 사용하였다는 점이 특징적이다.

마곡사 대광보전은 건립 연대가 명확한 건물로서, 현존하는 건축물 중에서 주장첨차를 사용한 가장 오래된 건물이자 판재를 적극적으로 사용한 건물 중 이른 예로서 의의가 있다

부여 무량사[扶餘 無量寺]

부여 무량사 극락전 [扶餘 無量寺 極樂殿] 전면

1963년 1월 21일 보물 제356호로 지정되었다. 하층은 정면 5칸에 17.14m, 측면 4칸에 12.23m이며, 상층은 정면 3칸에 12.23m, 측면 2칸에 7.34m의 중층 팔작지붕이다.

외관상으로 보면 중층이나 내부는 상하층의 구분 없이 하나로 통해 있다. 내부는 바닥에 마루를 깔았고, 사방 주위에 1칸의 외둘레칸을 통하게 하였고, 그 안쪽에 3칸×4칸의 평면을 지어 고주(高柱)를 돌려 세웠다. 상층은 하층에 세운 고주가 그대로 연장되어 사면의 벽기둥[壁柱]을 이루게 되어 있다.

공포(栱包)는 하층이 내외가 3출목(三出目)이며, 상층은 내외 4출목이어서 하나의 출목 수가 많은 셈이다. 공포의 세부적 특징은 제일 위에 위치한 쇠서[牛舌] 받침을 초화형(草花形)으로 바꾸어 조각한 점인데, 이러한 장식적 수법은 조선 후기로 내려올수록 그 경향이 더욱 뚜렷해진다. 내부에도 역시 장식적 변형이 진행되어, 살미첨차는 모두 하나의 장식판처럼 연결되어 운궁의 형식을 이루고 있다

한국 화엄종(華嚴宗)의 근본도량(根本道場)이다. 676년(신라 문무왕 16) 의상(義湘)이 왕명을 받들어 창건하고, 화엄의 대교(大敎)를 펴던 곳으로, 창건에 얽힌 의상과 선묘(善妙) 아가씨의 애틋한 사랑의 설화는 유명하다.

1016년(고려 현종 7)에 원융국사(圓融國師)가 무량수전(無量壽殿)을 중창하였고 1376년(우왕 2)에 원응국사(圓應國師)가 다시 중수하고, 이듬해 조사당(祖師堂)을 재건하였다. 그 후 여러 차례 중수와 개연(改椽)을 거쳐 1916년에는 무량수전을 해체 수리하였다.

경내에는 무량수전(국보 18)·조사당(국보 19)·소조여래좌상(塑造如來坐像:국보 45)·조사당 벽화(국보 46)·무량수전 앞 석등(국보 17) 등의 국보와 3층석탑·석조여래좌상·당간지주(幢竿支柱) 등의 보물, 원융국사비·불사리탑 등의 지방문화재를 비롯하여 삼성각(三聖閣)·취현암(醉玄庵)·범종루(梵鐘樓)·안양문(安養門)·응향각(凝香閣) 등 많은 문화재가 있으며 또 신라 때부터 쌓은 것으로 믿어지는 대석단(大石壇)이 있다.

의상은 제자가 3,000명이나 있었다고 하며 그 중에서 10대덕(十大德)이라 불리는 오진(悟眞)·지통(智通)·표훈(表訓)·진정(眞定)·진장(眞藏)·도융(道融)·양원(良圓)·상원(相源)·능인(能仁)·의적(義寂) 등은 모두 화엄을 현양(顯揚)시킨 승려들이었다.

이 밖에도 《송고승전(宋高僧傳)》에 그 이름이 보이는 범체(梵體)나 도신(道身)및 신림(神琳) 등도 의상의 훌륭한 제자였으며 의상 이후의 부석사와 관계된 고승으로는 혜철국사(惠哲國師)·무염국사(無染國師)·징효대사(澄曉大師)·원융국사·원응국사 등이 그 법통을 이었다.

부여 무량사 극락전 (扶餘 無量寺 極樂殿) 내부 두공

부여 무량사 극락전 (扶餘 無量寺 極樂殿) 외부 두공 및 헌

강진 무위사 (康津 無爲寺)

전라남도 강진군 성전면 월하리월출산에 있는 절로 대한불교조계종 제22교구 본사인 대흥사(大興寺)의 말사이다. 신라 때 원효(元曉)가 창건하여 관음사(觀音寺)라 하였고, 875년(헌강왕 1)도선(道詵)이 중건하여 갈옥사(葛屋寺)라고 개칭한 뒤, 많은 승려들이 주석하였다. 905년(효공왕 9)선각(禪覺)이 3창하였다.

1407년(태종 7)무위사가 천태종(天台宗) 17자복사(資福寺) 중의 하나가 되었다. 1430년(세종 12) 극락전을 지었는데, 이 건물은 현재도 남아 있다. 1555년(명종 10)태감(太甘)이 4창하면서 무위사라 하였다.

이때의 당우는 본절이 23동, 암자가 35개로 모두 58동에 이르는 대찰이었으나, 그 뒤 화재 등으로 규모가 크게 축소되었다. 당우는 최근까지만 해도 극락전·명부전과 요사채 뿐이었으나 1678년(숙종 4)에 극락전 앞에 괘불대를 조성하였고, 1739년(영조 15)에는 해초(海超)·극잠(克岑) 등이 전각을 보수하였다.

1975년 벽화보존각(壁畵保存閣)과 해탈문(解脫門)·봉향각(奉香閣)·천불전(千佛殿)·미륵전(彌勒殿) 등을 중건하였으며, 1991년에 산신각을 짓고 1995년에 동쪽 요사를 증축하여 오늘에 이른다. 이 중 극락보전은 국보 제13호로 지정되어 있는데, 벽에는 29점의 벽화가 있었으나 지금은 본존불 뒤의 가로 4m, 세로 7m 크기의 후불탱화만이 남아 있고, 28점은 보존각에 보관되어 있다.

이 벽화들은 법당이 완성된 뒤 찾아온 한 노거사(老居士)가 49일 동안 이 안을 들여다보지 말라고 당부한 뒤 그렸다는 전설이 있다. 49일째 되는 날, 주지가 문에 구멍을 뚫고 들여다보니 파랑새 한 마리가 입에 붓을 물고 마지막으로 후불탱화의 관음보살 눈동자를 그리고 있었는데, 새는 인기척을 느끼고 어디론가 날아가 버렸다고 한다. 지금도 후불탱화의 관음보살상에는 눈동자가 없다.

이 밖에도 선각대사변광탑비(先覺大師遍光塔碑)는 보물 제507호로 지정되어 있고, 그 옆에는 석탑형식을 취한 보기 드문 부도가 있는데, 선각대사변광영탑(先覺大師遍光靈塔)으로 명명되어 전라남도 문화재자료 제76호로 지정되어 있다. 또한 미륵전 안에는 고려 말기의 것으로 추정되는 석불입상이 있다.

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 정면

정면 5칸, 측면 3칸의 단층 팔작지붕건물. 대구광역시 유형문화재 제11호. 1622년(광해군 14)에 중창되었다고 전한다.기단(基壇)은 지대석을 놓고 석주(石柱)를 세운 다음, 판석을 끼워 넣고 다시 갑석(甲石)으로 마무리한 가구식(架構式) 기단인데 신라시대의 것으로 추측된다.

기단 위에 놓은 초석들도 각형(角形) 바탕에 원형 주좌(柱座)를 이중으로 쇠시리(모를 접어 두 골이 나게 하는 일)한 고식(古式)의 것이며, 이 위에 원형 흘림기둥을 세워 창방(昌枋)으로 기둥 윗몸을 결구하고 다시 그 위에 평방을 놓았다.

공포(栱包)의 구성은 기둥 위에는 물론, 주간(柱間)에도 포를 올려놓은 다포식 양식이다. 공포의 짜임은 외이출목(外二出目)·내이출목으로 제공(諸貢 : 공포에서 첨자와 살미가 층층이 짜여진 것)에 놓이는 살미첨차[山彌檐遮] 끝은 쇠서받침 없이 교두형(翹頭形 : 활 또는 원호형으로 깍아낸 모양)을 이루어 초기의 다포양식 수법을 보이고 있다.

가구(架構)는 내부에 앞뒤 평주의 기둥배열에 맞추어 각각 4개씩, 모두 8개의 고주(高柱)를 세웠으며, 이들 고주와 앞뒤 평주 사이에는 퇴보[退樑]를 걸고 고주 사이에 대들보를 걸었다. 바닥은 우물마루로 처리하였으며 천장은 중앙의 종보[宗樑]가 걸리는 곳을 한층 더 높게 우물천장을 가설하였다.

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 두공 및 언

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 외부 두공

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 외부 두공

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 내부

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 불단

강진 무위사 극락전 (康津無爲寺 極樂殿) 내부

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 내부 동면

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 내부 서면

강진 무위사 극락전 (康津 無爲寺 極樂殿) 내부 천장

미륵사지

미륵사지

미륵사지 석탑

미륵사지 석탑

경주 백률사 ((慶州 栢栗寺)

경상북도 경주시 동천동 금강산에 있는 절로 대한불교조계종 제11교구 본사인 불국사(佛國寺)의 말사이다. 창건연대는 미상이나 이 절의 대비관음상(大悲觀音像)은 중국의 공장(工匠)이 만든 것이라는 고전(古傳)이 있고, 또 이 관음상에 얽힌 영험이 693년(효소왕 2)에 있었던 것으로 기록되어 있어 삼국통일을 전후한 시기에 창건된 것으로 추정된다.

『삼국유사』에 의하면 이 대비관음상이 언제 조성되었는지는 알 수 없으나 신이(神異)가 많았다고 한다. 692년에 국선(國仙)이 된 부례랑(夫禮郎)은 693년 3월에 화랑의 무리를 거느리고 북명(北溟)의 지경(地境)에 이르렀다가 말갈족(靺鞨族)에게 잡혀갔다. 문객(門客)들은 당황하여 되돌아갔으나 안상(安常)만이 그를 뒤쫓아갔다.

효소왕은 이 소식을 듣고 놀라움을 금하지 못하였는데, 그때 서운(瑞雲)이 천존고(天尊庫)를 덮었으므로 내고(內庫)를 조사시켰더니 현금(玄琴)과 신적(神笛)의 두 보물이 없어졌다.

5월 부례랑의 부모는 이 관음상 앞에서 여러 날 기도를 드리고 있었는데 난데없이 향탁(香卓) 위에 현금과 신적이 있고, 부례랑과 안상 두 사람도 불상 뒤에 와 있었다.

부모가 놀라 그 내력을 물으니, 부례랑이 적에게 잡혀가서 말 먹이는 자가 되어 방목(放牧)을 하고 있는데 용모가 단정한 승려가 손에 현금과 신적을 가지고 와서 위로하며 “나를 따라오라.”고 하였다.

해변에 이르러 거기서 안상과 만나게 되었다. 승려는 신적을 둘로 쪼개어 부례랑과 안상이 하나씩 타게 하고 자기는 현금을 타고 하늘을 날아서 잠깐 사이에 백률사에 왔다는 것이었다.

부례랑이 현금과 신적을 왕에게 바치고 이 사실을 아뢰니, 왕은 이 절에 금과 은으로 만든 그릇과 마납가사(摩衲袈娑)를 바쳐 부처님의 은덕에 보답하였다.

이러한 영험들과 함께 이 절은 상당히 번창한, 큰 사찰이었을 것으로 추정되나 임진왜란으로 폐허가 되었다. 임진왜란이 끝난 뒤 경주의 부윤(府尹) 윤승순(尹承順)이 중수한 기록이 있는데 이 이적(異蹟)을 남긴 관음상은 그 때 이미 없어진 것으로 추정된다.

그 뒤 대웅전에 봉안되어 있던 국보 제28호의 금동약사여래입상(金銅藥師如來立像)과 이차돈공양석당(異次頓供養石幢)은 1927년에 국립경주박물관에 옮겨졌으며, 현존하는 당우로는 대웅전과 선원(禪院)·요사채가 있다.

이 중 대웅전은 약 3m 높이의 축대 위에 있으며, 선조 때에 중창한 것이다. 다포집으로 정면 3칸, 측면 3칸이며, 지붕은 통식(通式)의 팔작지붕이 아니고 맞배지붕인 것이 특이하다.

또한 경내에 있는 자연암벽에 조각되어 있는 마애탑(磨崖塔)은 높이 3.2m나 되는 삼층탑으로 특이한 양식을 지니고 있으며, 상륜부(上輪部)가 온전하게 묘사되어 있다.

이는 백률사 대웅전 앞에 탑을 건립할 자리가 없어 소금강산에 만들었다고 전하고 있다. 또 금강산 정상에서 북쪽 30m 아래 지점에는 마애삼존좌상(磨崖三尊坐像)이 있는데 손이나 얼굴 모습을 식별할 수 없을 정도로 마멸되어 있다. 아미타불(阿彌陀佛) 좌우에 협시보살(脇侍菩薩)이 있으나 풍화가 심하여 조각수법을 파악하기 어렵다.

이 밖에도 옛 건물에 쓰였던 것으로 보이는 초석과 석등의 옥개석(屋蓋石) 등이 있고, 1972년에는 대웅전 동편 암벽에서 신라시대의 작품으로 추정되는 음각(陰刻)된 칠층탑이 발견되었다.

경주 백률사 대웅전 ((慶州 栢栗寺 大雄殿) 전면

경주 백률사 대웅전 ((慶州 栢栗寺 大雄殿) 외부 두공 및 헌

경주 백률사 대웅전 ((慶州 栢栗寺 大雄殿) 은 1985년 8월 5일 경상북도문화재자료 제4호로 지정되었다.

백률사는 일명 자추사(刺楸寺)라고도 불리는데, 언제 창립된 것인지는 기록이 남아 있지 않아서 알 수 없다. 그러나 대웅전 안에 이차돈(異次頓)의 공양석당(供養石幢)이 봉안되어 있던 것으로 보아, 불교를 신라의 국교(國敎)로 만들기 위하여 순교한 이차돈을 기리기 위하여 이룩한 사찰로 보인다. 따라서 그 시기는 대체로 신라 제23대 법흥왕(法興王) 15년 때인 527년이 아닌가 추측된다. 신라 31대 신문왕(神文王) 때 중창되었다는 기록은 보인다.

이 대웅전에는 이차돈의 공양석당 외에 크기가 1m가 넘는 금동약사여래입상(金銅藥師如來立像)이 있었으나 모두 1927년 국립경주박물관으로 옮겨졌다. 특히, 금동약사여래좌상은 현재 불국사에 있는 금동아미타여래좌상(金銅阿彌陀如來坐像) 및 금동비로자나불좌상(金銅毘盧遮那佛坐像)과 비슷한 시기에 만들어진 통일신라시대의 3대 금동불상으로 알려져 있다.

당초의 대웅전 건물은 임진왜란 때 불타버렸고, 지금 있는 건물은 조선 선조 때인 1600년경에 재건된 것이다. 대웅전은 약 3m 높이의 축대 위에 있으며 정면 3칸, 측면 3칸의 단층 맞배지붕 목조 기와집으로 지붕의 형태는 팔작이다.

대웅전 동쪽 암벽에 신라시대의 작품으로 보이는 7층탑의 음각이 있다. 대웅전 앞에 탑을 건립할 자리가 없어 소금강산 암벽에 만들었다고 하는데, 상륜부를 제외하고는 형태를 알아보기 힘들 정도로 마모되어 있다. 이 밖에도 사찰 경내에는 옛 건물이 있었던 것으로 보이는 초석과 석등의 지붕돌 등이 남아 있다.

장성 백양사(長城 白羊寺)

전라남도 장성군 북하면 약수리백암산(白巖山)에 있는 절로 대한불교조계종 제18교구 본사이다. 632년(무왕 33) 여환(如幻)이 창건하여 백양사라고 하였으며, 1034년(덕종 3) 중연(中延)이 중창하면서 정토사(淨土寺)라 개칭하였고, 1350년(충정왕 2) 각진국사(覺眞國師)가 3창하였다. 15세기에 백암사(白巖寺)로 바뀌었다가 16∼19세기 중반에 다시 정토사로 고쳤다.

다시 백양사로 개액(改額)한 것은 1574년(선조 7) 환양(喚羊)이 중건하면서부터이다. 환양이 백양사에 주석하면서 매일 『법화경』을 독송하니 백양이 경을 읽는 소리를 듣고 몰려오는 일이 많아 절 이름을 백양사라 개칭하고 승려의 법명도 환양이라 하였다.

그 뒤 1786년(정조 10) 환성(喚惺)이 중건하였고 1864년(고종 1) 도암(道巖)이 중건하였으며, 1917년 송만암(宋曼庵)이 중건하여 오늘에 이르고 있다.

만암은 45세 때부터 백양사 주지직을 맡아 30년 가까이 주석하면서 불사(佛事)에 진력하는 한편, 강원(講院)을 개설하고 중앙불교전문학교장을 겸임하면서 많은 인재를 길러냈다.

백양사는 일제강점기 31본산 중 하나 였으며, 현재 부속 말사 26개 소를 관장하고 있다. 현존하는 당우로는 대웅전(大雄殿)을 비롯하여 극락보전(極樂寶殿)·명부전(冥府殿)·칠성각(七星閣)·진영각(眞影閣)·천왕문(天王門)·선실(禪室)·요사채와 범종·법고·목어·운판 등의 사물(四物)을 소장하고 있는 범종각(梵鐘閣)이 있다.

이 가운데 전라남도 유형문화재 제43호인 백양사 대웅전은 1917년 송만암이 백양사를 중건할 때 건립한 것으로 내부에는 석가여래삼존불과 1979년 보각행(普覺行)이 조성하여 새로 모신 10척 높이의 불상, 그 왼편에 용두관음탱화가 봉안되어 있다.

또한 대웅전 내 오른쪽으로 바늘귀를 꿰는 모습, 등을 긁는 모습 등 해학적인 모습을 한 나한상 23체가 봉안되어 있다.

전라남도 유형문화재 제32호인 백양사 극락보전은 400여 년 전에 지은 것으로서 백양사 건물 중에서 가장 오래된 건물로 영·정조 대에 지은 건물인데, 건평 50㎡에 세워진 정면 3칸의 맞배지붕 건물이다.

1973년 단청하였으며 1976년 보수하였다. 명부전은 1896년에 건립된 것으로 정면 5칸, 측면 3칸의 맞배지붕이며, 각 주두(柱頭)마다 공포가 장식되어 있다.

전내에는 흙으로 조성한 시왕(十王)과 목조 지장보살상(地藏菩薩像)이 봉안되어 있다. 전라남도 유형문화재 제44호인 백양사 사천왕문(四天王門)은 백양사의 정문으로 1917년 건립되었으며, 현재 문의 오른쪽에는 지국천왕(持國天王)과 증장천왕(增長天王), 왼쪽에는 광목천왕(廣目天王)과 다문천왕(多聞天王)이 봉안되어 있다.

이 밖에도 대웅전 뒤편의 팔정도(八正道)를 상징한 팔층탑(八層塔)에는 석가모니의 진신사리(眞身舍利) 3과가 안치되어 있으며, 부도전에는 백양사에서 배출, 주석하였던 휴정(休靜)·유정(惟政)·모운(慕雲)·태능(太能)·범해(梵海) 등 18승려의 사리와 유골을 모신 석종(石鐘) 모양의 탑과 비(碑)가 있다.

이 중 소요대사 부도(逍遙大師浮屠)는 백양사 재흥에 힘쓴 태능의 유업을 기념하기 위하여 건립한 탑으로, 그 둘레에는 용이 구름을 감고 하늘로 올라가는 듯한 조각이 되어 있고, 좌대에는 연잎들이 조각되어 있다.

이 부도는 석종형으로서 상대(上帶)·유곽(乳廓)·하대(下帶) 등에 양각으로 섬세하게 조각되었으며, 기단은 복련(覆蓮)으로 덮은 위에 2단의 몰딩을 두어 종신(鐘身)을 올려놓은 모습이다. 이 백양사 소요대사 부도는 2002년 9월에 보물 제1346호로 지정되었다.

백양사의 산내암자로는 약사암(藥師庵)과 영천굴(靈泉窟), 1351년에 창건한 청류암(淸流庵), 1981년에 지은 수도도량 물외암(物外庵), 천진암(天眞庵) 등이 있다. 그러나 고려시대부터 있어 온 운문암(雲門庵) 등 많은 암자들이 6·25전쟁 때 불타버렸다.

이 중 운문암은 6·25전쟁 전까지만 해도 백양사 8개 암자 중 대표암자였으며, 백양사 뒤 계곡을 끼고 3.5㎞ 위에 있다.

고려 때 각진이 창건했다는 운문암은 백양사 수도도량 중 전망이 가장 좋은 곳에 있으며, 조선시대의 신승 진묵(震默)의 일화가 전해 오고 있다. 진묵이 임진왜란 직전 이 암자에서 차를 달이는 소임을 맡고 있었는데, 어느 날 전체 대중이 차를 달이는 운문암 중을 조사(祖師)로 모시라는 현몽을 한 뒤 진묵을 조실(祖室)로 앉혔다.

어느날 진묵은 “내가 올 때까지는 이 불상을 도금하지 말라.”는 말을 남기고 자취를 감추었으므로 지금도 그 불상은 거뭇한 그늘색을 띤 채 진묵이 나타나기를 기다리고 있다.

또 백양사 오른쪽 계곡 상부에 있는 국제기(國祭基)는 천신께 제사를 올리던 곳으로서 호남일대에 재난이 있을 때에는 나라의 명을 받아 이곳에서 천제(天祭)를 올렸다.

조선시대 영조 때 호남지방에 대유행병(大流行病)이 나돌아 호남 감사가 영조에게 상소를 올리자 영지를 택하여 크게 기도를 드리라고 하였으므로, 이곳 바위에다 ‘國祭基’를 음각(陰刻)하여 새기고 제사를 지내게 된 것이 그 유래이다.

또 영천굴은 20평 남짓한 천연석굴로 단칸의 영천암이 있는 곳이다. 굴 속의 바위틈에서 샘이 솟아나오는데 이를 영천이라 한다.

장마 때나 가뭄 때나 항상 일정한 물이 흐르는 이 샘에는 옛날 한 사람이 먹을 만큼의 쌀이 나왔는데, 하루는 어떤 손님이 와서 더 많이 나오라고 작대기로 쑤셨더니 그 뒤로는 쌀이 나오지 않게 되었다는 전설이 전해지고 있다.

또 백양십이경의 하나인 일광정(日光亭)에서는 해마다 사월초파일에 불가(佛家)의 시련법식(侍輦法食)이 거행되며, 백양사 뒤의 학바위는 고려 때부터 조선 중종 때까지 천제를 지낸 곳이라 한다. 절 일대의 비자나무는 천연기념물 제153호로 지정되어 있고 약 3만 그루가 밀집하고 있어 춘백양(春白羊) 추내장(秋內藏)이란 칭호를 얻고 있다.

이 밖에도 백암산의 학봉·상왕봉·사자봉·가인봉 등의 절경과 설경 등이 어울려 백양사일대는 예로부터 조선팔경의 하나로 유명했던 곳이기도 하다.

장성 백양사(長城 白羊寺)전경

장성 백양사(長城 白羊寺 大雄殿) 정면

1974년 9월 24일 전남유형문화재 제43호로 지정되었다. 본존불상을 모신 법당인데, 1917년 송만암(宋曼庵) 대종사가 백양사를 5중창하면서 건립하였다. 건물 자체의 역사는 그리 오래되지 않지만, 전통적인 건축형태를 잘 간직하고 있다. 불전 안에는 본존인 석가모니불이 중앙에, 협시인 문수보살·보현보살이 좌우에 있다. 불단에는 최근에 조성한 금동불을 봉안하였다.

정면 5칸, 측면 3칸의 대형 법당으로, 건축양식은 겹처마에 단층 팔작지붕 다포집이다. 2단의 장대석으로 쌓은 기단에 중앙으로 계단을 두었고, 자연석 주초를 놓았다. 기둥은 민흘림이 있는 두리기둥을 세웠다. 기둥머리에 창방과 평방을 결구하고, 그 위에 간포 2조씩의 공포를 짜 올렸다. 공포는 안쪽이 3출목, 바깥쪽이 2출목으로 구성되어 있다.

내부는 우물마루를 깔았고, 내진칸과 외진칸에는 높이를 달리한 우물천장을 설치하였다. 툇간에는 용모양의 퇴량을 걸쳤다. 지붕의 4모서리에는 원형의 활주가 세워져 있다. 창호는 전면은 모두 4분합 빗살문을 달았고, 측면은 3칸 모두 2분합 띠살문을 달았다.

후면의 어칸에도 2분합 띠살문을 달았다. 주간포는 전면에 2구씩 배치되었고 양측면에는 중앙칸은 1구, 앞칸은 2구, 뒤칸은 2구를 놓을 자리에 1구만 배치하였다.

일제강점기 초기의 건립으로, 조선 후기의 화려한 다포양식에서 후퇴한 면모를 여실히 엿볼 수 있다. 첨차살미의 최상단은 예리한 삼각형 모양에서 익공계 모양으로 변화하였으며, 쇠서도 매우 섬약해진 면을 나타내고 있다. 이러한 특성은 조선 후기에 들어서 사찰건물들의 거의 공통된 예이며, 전면의 기둥 간격이 모두 같은 것이 특징이다.

부산 범어사 (釜山 梵魚寺)

부산 범어사(釜山 梵魚寺) 전경

부산광역시 금정구 청룡동금정산(金井山)에 있는 절로 대한불교조계종 제14교구 본사(本寺)이다. 『동국여지승람』에 의하면, “동국(東國)의 남산에 명산이 있어서 그 산정에 높이 50여 척의 거암(巨岩)이 있고, 그 바위 한가운데 샘이 있으며 그 물빛은 금색(金色)에다 물 속에 범천(梵天)의 고기가 놀았다. 그래서 산명을 금정산(金井山)이라 하고, 절을 범어사(梵魚寺)라 한다.”고 하였다.

범어사의 역사를 기록한 문헌으로는 1700년(숙종 26)에 동계(東溪)가 편찬, 간행한 목판본 『범어사창건사적(梵魚寺創建事蹟)』이 현존하고 있다. 이 기록에 의하면 이 절은 당나라 문종 태화(太和) 19년 신라 흥덕왕 때 창건되었다고 한다.

당시 왜인이 10만의 병선을 거느리고 신라를 침략하려 하였으므로 대왕이 근심하고 있었는데, 문득 꿈에 신인(神人)이 나타나서 의상(義湘)을 청하여 화엄신중기도를 할 것을 권하였다.

신인은 “태백산 속에서 의상이 3,000명의 대중을 거느리고 화엄의지법문(華嚴義持法門)을 연설하며, 화엄신중(華嚴神衆)들이 항상 그의 옆을 떠나지 않고 수행하고 있다. 또 동국해변에 금정산이 있고, 그 산정에 높이 50여 척이나 되는 바위가 솟아 있는데, 그 바위 위에 우물이 있고 그 우물은 항상 금색이며 사시사철 언제나 가득 차 마르지 않고, 그 우물에는 범천으로부터 오색구름을 타고 온 금어(金魚)들이 헤엄치며 놀고 있다.”고 하였다.

그리고 대왕이 의상을 청하여 함께 금정산 아래로 가서 7일 동안 화엄신중을 독송하면 왜병이 자연히 물러갈 것이라고 하였다. 왕이 그대로 하였더니 왜선들끼리 서로 공격하여 모든 병사가 빠져 죽고 살아 남은 자가 없었다. 왕이 매우 기뻐하여 의상을 예공대사(銳公大師)로 삼고 범어사를 창건하였다고 하였다.

그러나 이 사적기의 창건연대인 흥덕왕 때는 826년에서 835년까지이므로 이미 702년에 죽은 의상의 창건이라고 한 기록은 믿을 수 없다. 따라서 신라화엄십찰(新羅華嚴十刹)의 하나인 범어사의 창건은 의상이 당나라로부터 귀국한 670년(문무왕 10) 이후일 것으로 추정되며, 『삼국유사』의 기록과 같이 678년에 창건되었다고 보는 것이 타당하다. 의상이 창건하고 의상의 제자 표훈(表訓)이 주석했던 범어사는 신라 화엄십찰의 하나로서, 또 왜구를 진압하는 비보사찰(裨補寺刹)의 하나로서 중요한 가람이 되었다.

신라 당시에 미륵석상과 좌우보처 및 사천왕이 각각 병기를 들고 있는 모습을 조각하여 모셨던 2층의 미륵전(彌勒殿)을 중심으로 서쪽에 3칸의 비로전(毘盧殿)을 세우고 비로자나불상, 문수보살과 보현보살, 병기를 든 향화동자상을 모셨다. 미륵전 동쪽에는 3칸의 대장전(大藏殿)을 세우고 대장경과 삼본화엄경(三本華嚴經) 및 석가여래상을 모셨다.

이 밖에도 천왕신전(天王神殿)·유성전(流星殿)·종루(鐘樓)·강전(講殿)·식당(食堂)·목욕원(沐浴院) 및 33천(天)을 조성한 철당(鐵堂), 중료(衆寮) 360방사가 양쪽 계곡에 늘어섰으며, 사원의 토지가 360결(結)이고, 소속된 노비가 100여 호 있었다고 한다. 사적에는 이러한 사찰의 규모가 창건 당시에 다 갖추어진 것처럼 기록하고 있지만, 이것은 오랜 기간에 걸쳐서 이룩된 규모일 것이다.

고려시대의 역사는 전하지 않는다. 조선시대에 이르러 임진왜란 때 불타버렸다. 그 뒤 10여 년을 폐허로 있다가 1602년(선조 35)에 관선사(觀禪師)가 중건하였으나 곧 또다시 화재로 소실되었다. 1613년(광해군 5)에 묘전(妙全)·현감(玄鑑)·계환(戒環)·법인(法仁)·천원(天元)·덕균(德均) 등이 법당 및 요사채, 불상과 시왕상(十王像), 그리고 필요한 집기들을 갖추어서 중창하였다.

그 뒤 범어사는 많은 고승들을 배출하면서 사원의 규모를 넓혔으며 선찰대본산(禪刹大本山)이란 이름 아래 현재 경상남도 3대사찰로 발전하였다. 이 절과 인연이 깊은 고승으로는 창건주인 의상과 신라십성(新羅十聖) 중의 한 사람인 표훈, 일생을 남에게 보시하는 것으로 일관한 낙안(樂安), 구렁이가 된 스승을 제도한 영원(靈源), 근대의 고승 경허(鏡虛), 한용운(韓龍雲), 동산(東山) 등이 있다.

특히 「선찰대본산범어사안내」에는 1613년에 묘전이 중건한 이후의 역대 주지와 그 임기가 자세히 기록되어 있는데, ① 주지시대(住持時代) 132년간 87대, ② 승통시대(僧統時代) 166년간 177대, ③ 총섭시대(摠攝時代) 14년간 11대, ④ 섭리시대(攝理時代) 4년간 3대, ⑤ 주지시대 39년간 8대로 구분하여 1947년까지를 기록하고 있다. 주지라는 사찰의 책임자에 대한 호칭이 조선시대에 승통·총섭·섭리 등으로 불리기도 했다는 것을 알게 하는 좋은 자료이기도 하다.

이 절은 산지가람(山地伽藍)으로 특이한 가람배치를 보이고 있다. 금정산 동쪽의 넓은 산지를 이용하여 그 아래에서부터 일주문(一柱門)·천왕문(天王門)·불이문(不二門) 등을 차례로 배치하고 다시 7m 높이의 축대 위에 보제루(普濟樓)를 배치하였다. 보제루 좌우에는 심검당(尋劍堂)·비로전·미륵전이 나란히 놓여 있다.

일반 사찰의 경우에는 심검당과 대칭이 되는 곳에 강원인 강설당(講說堂)과 같은 건물이 놓이는 것이 통례이지만, 이곳에 법당이 있어 특이한 가람배치법을 보이고 있다. 비로전과 미륵전의 뒤쪽에는 선원(禪院)이 배치되어 있으며, 선원 바로 아래 낮은 지역에는 요사채들이 있고 그 옆에는 종무소 건물이 있다. 또 심검당 뒤쪽에는 강당(講堂)이 있고, 강당의 뒷건물들은 승려들의 일상생활에 편의를 제공하는 후원(後院)의 건물이 있다.

그리고 이들 건물보다 7∼8m 높은 축대 위에 대웅전이 있고, 대웅전을 향하여 우측에는 관음전이 있으며, 관음전 옆에는 노전승(爐殿僧)의 거처인 일로향각(一爐香閣)이 위치한다. 대웅전을 향하여 좌측에는 명부전(冥府殿)이 있고 그 뒤쪽에는 서향각(西香閣)과 크고 작은 요사채가 있으며, 그들보다 한 단 높은 곳에 비켜서 팔상전(捌相殿)·독성각(獨聖閣)·나한전(羅漢殿)이 늘어서 있다. 그리고 그 뒤쪽에 산령각(山靈閣)이 있음도 특색이다.

전체적으로 볼 때 이 절의 가람배치는 대체로 상·중·하 3단으로 구성되어 있다. 제일 상단의 대웅전을 중심으로 한 가람배치, 중간부분인 보제루 주위의 당우들, 하단의 건물인 보제루 아래쪽의 일주문·천왕문·불이문을 중심으로 하는 건물들이다. 이와 같이 건물이 세 부분으로 나뉘는 것은 산지가람의 지형에 따르는 배치방법이다.

현존하는 당우를 보면, 절 입구의 일주문은 기둥이 한 줄로 이룩된 3칸 건물로서 건물의 기둥은 아랫부분 3분의 2 정도까지 석주로써 조성하였고, 그 위에 다포(多包)의 맞배지붕을 형성하고 있다. 건물의 우측에는 ‘禪刹大本山(선찰대본산)’, 좌측에 ‘金井山梵魚寺(금정산범어사)’, 중앙에는 작은 글씨로 ‘曹溪門(조계문)’이라는 현판이 있다. 부산 범어사 조계문은 보물 제1461호이다.

천왕문은 전면 3칸의 맞배지붕으로서 벽에는 신장의 벽화를 그려 천왕문의 특색을 나타내고 있다. 문의 내부 좌우에는 사천왕의 탱화를 안치하였다. 불이문은 전면 3칸의 맞배지붕으로서 범어사로 통하는 마지막 문이다.

이 문의 기둥에는 근대의 고승 동산(東山)이 쓴 주련이 있다. 보제루는 모든 법요식(法要式)이 행해지는 곳이다. 전면 5칸, 측면 3칸의 팔작지붕으로서 범어사의 가장 큰 건물이다.

그리고 보제루 북쪽에는 사방 3칸의 종루(鐘樓)가 있다. 범종과 대북 등의 의식용구가 갖추어진 2층 누각건물이다. 미륵전은 전면 3칸, 측면 2칸의 맞배집으로서 내부에는 항마촉지인(降摩觸地印)을 한 목조불상을, 전면과 좌우에는 영탱(影幀)을 봉안하였다. 비로전의 건물은 전면 3칸, 측면 2칸으로 내부에는 비로자나삼존불이 봉안되어 있으며 건물의 초석은 잘 다듬어지지 않은 자연석을 그대로 사용하였다.

보물 제434호인 부산 범어사 대웅전은 임진왜란 때 불타버린 뒤 1602년에 중건, 1613년에 중수한 맞배집으로서 다포식 건물이다. 대웅전 왼쪽의 명부전은 전면과 측면 3칸의 맞배집으로서 주존불은 지장보살(地藏菩薩)이다. 지장보살의 주위에는 판관(判官)·녹사(錄使) 등의 상을 배치하고 있다. 관음전은 전면 5칸, 측면 3칸의 맞배집으로서, 내부에는 관세음보살상과 불경이 봉안되어 있다.

이 밖에도 관음전 옆에는 노전승이 거처하는 일로향각이 있으며, 명부전 뒤쪽에는 서향각이라는 조그만 건물이 동향하고 있다. 이 건물 내부에는 부처님의 탱화가 있고 그 곁에는 동래 정희조 내외의 초상이 봉안되어 있는데, 그들은 대웅전 옆 칠층석탑의 건립 등 범어사의 대시주였다.

서향각 뒤쪽에는 팔상전·독성각·나한전의 건물이 한 채로 연이어 있다. 팔상전 안에는 삼존상과 팔상탱화를 봉안했고, 독성전에는 나반존자(那畔尊者), 그리고 나한전에는 석가여래삼존과 십육나한을 안치하고 있다. 이 건물은 전면 6칸, 측면 1칸의 길다란 건물이다. 이 밖에도 조그마한 산령각과 해행당(解行堂) 등 수십 칸의 요사채가 있고 종무소가 현존하고 있다.

이 절의 석조물로는 보제루 앞 뜰에 신라시대 석탑인 부산 범어사 삼층석탑(보물 제250호)이 있고, 대웅전의 남쪽에는 거대한 칠층석탑이 있다. 이 칠층석탑은 근세 인도승이 가지고 온 불사리(佛舍利)를 봉안한 탑으로서 전통적인 신라 석탑 형식에 다소 변화를 주어 새로 건립한 것이다. 삼층석탑에서 약 20m 남쪽에 위치한 곳에 범어사 유일의 석등(石燈)이 있는데 건립시기는 고려 말로 추정된다.

이 밖에도 괘불(卦佛)을 시설하는 석조괘불대가 있고, 일주문 밖에 소형 석조폐탑(石造廢塔) 등이 있으며, 일주문 옆 숲속에는 수많은 비석이 있고, 그 비석 아래쪽에 고승 동산의 석조부도(石造浮屠)가 있다. 이 부도는 최근의 작품이지만 고려 이래의 전통적 석조부도의 형태에 각종 장엄을 가미함으로써 매우 아름다운 형태를 나타내고 있는 작품이다.

이 밖에도 사중보물(寺中寶物)로는 전의상대사옥인(傳義湘大師玉印)과 구룡병풍(九龍屛風)·삼층석탑·옥와(玉瓦)·석존사리탑(釋尊舍利塔)·금강저(金剛杵)·목조미륵불(木造彌勒佛)·범종(梵鐘)·어병(御屛)·오동향로(烏銅香爐) 등이 있다.

이 중 옥인은 원효의 작품이라고도 하는데, 산내암자인 원효암(元曉庵) 우물 보수중 발견한 것이며, 널리 화엄의 그물을 펴서 인간과 천상의 중생을 제도한다는 뜻을 지닌 ‘張大敎網鹿人天之魚(장대교망녹인천지어)’라는 글자가 새겨져 있다

부산 범어사 조계문 (釜山 梵魚寺 曹溪門) 전면

1972년 6월 26일 부산광역시 유형문화재 제2호로 지정되었으나 2006년 2월 7일 보물 제1461호로 승격 지정되었다. 일주문은 일렬로 장주형(長柱形) 초석들을 네개 세우고, 이 초석 위에 높이가 낮고 굵은 두리기둥을 세워 기둥 사이를 창방으로 결구하고 이 위에 다시 평방을 놓아 장방형의 틀을 짠 뒤 공포(栱包)를 놓아 다포식 건축을 이루고 있다.

공포는 외3출목(外三出目)으로서 소첨차나 대첨차는 교두형(翹頭形: 圓弧形으로 깎아낸 모양)이고, 살미첨차들은 강직한 앙서[仰舌]로 되어 있다.

출목 사이와 앞뒤 첨차 사이에는 널판을 대어 순각천장(巡閣天障: 출목 첨차 위쪽에서 막아 댄 반자)을 이루며, 처마는 부연(浮椽: 처마 끝에 덧 얹어진 짤막한 서까래)이 있는 겹처마이다. 지붕은 맞배지붕으로 양측 박공면에는 풍판(風板: 비바람을 막기 위해 댄 널)을 달았으며 모든 목조부재들은 단청을 하였다.

부산 범어사 종루 (釜山 梵魚寺 鐘樓) 전면

종루(鐘樓)는 원래 종을 걸어 두는 누각을 말하는데, 범어사 종루(梵魚寺鐘樓)에는 범종(梵鐘), 법고(法鼓), 운판(雲版), 목어(木魚) 등 불전 사물(佛殿四物)이 갖추어져 있다.

범어사 종루는 부산광역시 금정구의 범어사 경내에 위치한다. 범어사의 입구에서 범어사 일주문(梵魚寺一柱門)과 범어사 천왕문(梵魚寺天王門), 그리고 범어사 불이문(梵魚寺不二門)을 지나면 범어사 보제루(梵魚寺普濟樓)가 나오는데, 범어사 종루는 범어사 보제루 우측에 자리하고 있다.

범어사 종루의 조성과 관련된 기록은 『범어사지(梵魚寺誌)』에 실린 1714년(숙종 40)의 「미륵 조상 중수기(彌勒彫像重修記)」에서 확인된다. ‘…명학 경진 건 종각(明學庚辰建鐘閣)…’을 통해 1700년(숙종 26)에 승려 명학이 종각을 건립하였음을 알 수 있다. 여기서의 ‘건(建)’은 중건(重建)으로 추정된다. 이후 범어사 미륵전(梵魚寺彌勒殿)을 중건한 1889년(고종 26)에 중수한 것으로 보인다.

그런데 1904년(고종 41)에 발간된 세키노 다다시[關野貞]의 『한국 건축 조사 보고(韓國建築調査報告)』에 수록된 1902년(고종 39)의 「범어사 평면도」를 살펴보면 당시 종루는 현재의 위치가 아니라 부산 범어사 대웅전(釜山梵魚寺大雄殿)으로 가는 계단 좌측 옆, 범어사 심검당(梵魚寺尋劍堂) 우측 앞에 있었던 것을 알 수 있다.

이는 1915년의 「선찰 대본산 범어사 전경도(禪刹大本山梵魚寺全景圖)」와 『조선 고적 도보(朝鮮古蹟圖譜)』에 실린 1927년의 범어사 사진에서도 확인된다. 그러나 『범어사지』에 수록된 1947년의 「범어사 안내도」에는 종루의 위치가 현재와 같이 표시되고 있다. 따라서 범어사 종루가 정확히 언제 옮겨졌는지는 알 수 없지만, 1927년에서 1947년 사이에 이건(移建)되었던 것으로 보인다.

원래는 1층도 개방하였으나 기둥 사이를 벽으로 막아서 기념품 판매점으로 이용하였으며, 최근에는 범어사의 원형을 복원하는 차원에서 다시 기념품 판매점을 철거하여 본래의 모습으로 회복하였다.

2층 누각으로 정면 3칸, 측면 3칸 규모의 건물이다. 부정형 덤벙 초석 위에 기둥을 세웠으며, 2층에 누마루를 깔고 그 위에 다시 기둥을 세웠다. 공포는 주심포 형식으로 창방에는 보아지 형상의 창방 뺄목을 두었다. 보뺄목은 용머리를 조각하여 장식하였으며, 살미 끝에는 연꽃을 초각하였다. 지붕은 겹처마에 팔작지붕이다. 공포의 형식이 전체적으로 범어사 미륵전과 흡사하여 범어사 미륵전을 중건한 시기와 같은 시기에 중수하였던 것으로 추정된다

범어사 종루의 창건 당시의 모습은 비록 알 수 없지만 기록을 토대로 중건 시기를 알 수 있다. 다만 건축 양식으로 볼 때 현재의 건물은 1700년의 중건 시기에 만들어졌다기보다는, 1889년에 중건된 범어사 미륵전의 공포 양식과 유사하여 19세기에 건축된 것으로 추정된다. 따라서 범어사 종루는 19세기 당시 건축 양식의 한 단면을 살펴볼 수 있는 소중한 자료로 평가된다.

부산 범어사 불이문 (釜山 梵魚寺 不二門) 전면

범어사 불이문(梵魚寺不二門)은 부산 범어사 대웅전(釜山梵魚寺大雄殿)으로 오르는 축선상의 삼문 가운데 세 번째 문으로, 범어사 보제루(梵魚寺普濟樓)와 연결된다. 범어사 불이문은 1699년(숙종 25)에 승려 자수가 범어사 천왕문(梵魚寺天王門)과 함께 창건하였다. 지금의 건물은 창건 이후에 건립된 것으로 추정되며, 최근에 정면 기둥의 초석을 교체하였다.

정면 3칸, 측면 1칸 규모의 겹처마 맞배지붕 건물이다. 공포는 내외 이출목(二出目)의 주심포작으로 결구되어 있지만 다포식 공포와 흡사한 형상이 특이한 점이다. 불이문은 진리가 둘이 아니고 하나임을 강조한 사찰의 상징적인 출입문으로, 현재 범어사 불이문의 소유자 및 관리자는 범어사이다. 범어사 불이문은 조선 후기 주심포식 목구조의 양식적 특성을 갖고 있다.

부산 범어사 보제루 (釜山 梵魚寺 普濟樓) 전면

널리 중생을 제도한다는 뜻이 담긴 보제루(普濟樓))에서는 예불(禮佛)과 법요식(法要式)이 거행된다. 범어사 일주문(梵魚寺一柱門)·범어사 천왕문(梵魚寺天王門)·범어사 불이문(梵魚寺不二門)의 삼문을 거쳐 높은 석계를 올라 도달하는 중간 마당의 첫째 건물이 범어사 보제루(梵魚寺普濟樓)이다

범어사 보제루는 1699년(숙종 25)에 승려 자수의 주관으로 창건되었다. 사적기(事績記)에 의하면 1813년(순조 13)에 승려 신정의 주관으로 중건되었으며, 이후 1827년(순조 27)에 다시 중건된 기록이 있다. 현재 새로운 보제루 중수를 위해 철거된 상태인데, 철거되기 전의 건물은 1813년 또는 1827년에 중건한 것으로 보고 있다.

정면 5칸, 측면 3칸 규모의 단층 건물로, 이익공식(二翼工式) 공포를 결구하여 팔작지붕을 올렸다. 범어사 보제루는 조선 후기 누각 건물의 전형적인 모습으로, 누각 밑을 통과하여 범어사에 들어서는 구조로 되어 있다

부산 범어사 보제루 (釜山 梵魚寺 普濟樓) 세부

부산 범어사 대웅전 (釜山 梵魚寺 大雄殿) 정면

보물 제434호. 정면 3칸, 측면 3칸의 건물. 1717년(숙종 43) 중창된 것으로 방형평면을 이루고 있다. 기단(基壇)은 지대석(地臺石) 위에 탱주(撑柱 : 받침기둥)와 면석(面石)을 놓고 그 위에 갑석(甲石)을 놓아 마무리하였다.

면석에는 신라시대의 것으로 보이는 조각을 한 가구식(架構式) 기단으로 위에 막돌초석을 놓았는데, 전면 양 우주(隅柱)의 초석은 둥근 돌기둥모양으로 되어 있다.초석 위에 세운 기둥들은 흘림두리기둥들이며, 기둥은 몸을 창방(昌枋)으로 결구하고, 이 위에 다시 평방(平枋)을 놓아 기둥 위는 물론 기둥 사이의 평방 위에도 공포(栱包)들을 놓은 다포식(多包式) 건축을 이루고 있다.

공포의 짜임은 외삼출목(外三出目)·내사출목(內四出目)으로 초제공(初諸貢)이나 제2제공·제3제공에 놓이는 살미첨차[山彌檐遮]의 끝은 강직한 앙서[仰舌]로 되어 있고, 제4제공 끝에서만 날카로운 앙서로 되어 있다. 내부에서는 살미첨차의 끝이 모두 교두형(翹頭形 : 圓弧형으로 깎아낸 모양)을 이룸으로써 고격(古格)을 보이고 있다.

가구(架構)는 전면 평주(平柱)와 후면 내진(內陣)에 세운 2개의 고주(高柱)에 대들보[大樑]를 걸고, 이 위에 동자주를 세워 중종보[中宗樑]를 걸고 다시 이 위에 동자주를 세워 종보를 건 3중량(三重樑) 구조이다. 종보 밑에는 우물천장을 가설하고 양 측면 고주와 앞뒤 공포 끝부터 빗천장을 가설하여 중앙의 천장이 한층 높게 되어 있다.

처마는 부연(浮椽 : 처마 끝에 덧얹어 건 짤막한 서까래)이 있는 겹처마로 맞배지붕을 이루는데, 양측 박공면에는 풍판(風板 : 비바람을 막기 위해 댄 널)을 달았다. 정면 3칸에는 빗살창호를 달고 뒷면 각 칸에는 두짝 창호를 달아 출입할 수 있도록 하였다.

부산 범어사 대웅전 (釜山 梵魚寺 大雄殿) 불단

부산 범어사 대웅전 (釜山 梵魚寺 大雄殿) 내부

부산 범어사 대웅전 (釜山 梵魚寺 大雄殿) 세부

부산 범어사 비로전 (釜山 梵魚寺 毘盧殿) 전면

범어사 비로전(梵魚寺毘盧殿)에는 본존불로서 법신불(法身佛)인 비로자나불(毘盧遮那佛)이 봉안되어 있다. 『화엄경(華嚴經)』의 교주(敎主)인 비로자나불을 단독으로 봉안한 불전을 ‘화엄전(華嚴殿)’이라고도 하는데, 일반적으로는 범어사의 경우와 같이 ‘비로전’이라고 한다

.범어사 비로전은 범어사 창사 당시부터 범어사 미륵전(梵魚寺彌勒殿)과 함께 서쪽에 건립되었다. 범어사 보제루(梵魚寺普濟樓)를 지나 맞은편에 있는 부산 범어사 대웅전(釜山梵魚寺大雄殿)으로 오르는 계단 앞마당의 오른쪽에 범어사 미륵전과 함께 나란히 붙어 있다.

범어사 비로전은 조선 후기에 건립되었다. 『범어사 창건 사적(梵魚寺創建事績)』에 의하면 범어사 미륵전 서쪽에 3칸으로 건립되었다고 한다. 임진왜란 때 불타서 황폐화되었다가 1683년(숙종 9)에 해민(海敏)이 중창하였고, 1721년(경종 1)에 진열(進悅)·관성(寬性)·청우(淸愚) 등이 다시 중수하였다.

불전의 건축 양식이 조선 후기 이후의 것이므로 이후에도 몇 차례 고쳐진 것으로 추측된다. 최근에 기단을 수리하였고, 범어사 미륵전과의 사이에는 쌍여닫이문을 달아 뒤쪽의 범어사 금어선원(梵魚寺金魚禪院)으로 통하게 하였다.

정면 3칸, 측면 3칸 규모의 건물로, 이익공(二翼工)[기둥 위에 덧붙이는 쇠 받침이 둘로 된 익공]의 겹처마 맞배지붕으로 축조되었다.

범어사 비로전은 2015년 7월 15일 부산광역시 유형 문화재 제155호로 지정되었다. 현재 범어사 비로전의 소유자 및 관리자는 범어사이다. 범어사 비로전 내부에는 부산광역시 유형 문화재 제71호로 지정된 범어사 비로전 목조 비로자나 삼존불 좌상(梵魚寺毘盧殿木造毘盧遮那三尊佛坐像)이 봉안되어 있다.

범어사 비로전은 화엄종(華嚴宗)의 본존(本尊)인 비로자나불을 봉안한 불전으로서, 조선 후기 목조 양식의 면모를 살펴볼 수 있다.

부산 범어사 비로전 (釜山 梵魚寺 毘盧殿) 세부

부산 범어사 관음전 (釜山 梵魚寺 觀音殿) 전면

부산 범어사 관음전 (釜山 梵魚寺 觀音殿) 헌 및 두공

관음전(觀音殿)은 관세음보살을 주불로 봉안하는 법당이다. 관세음보살의 서원이 철저하게 중생의 안락과 이익에 있고, 불가사의한 인연과 신력(神力)으로 중생을 돕기 때문에 우리나라의 사찰에 많이 세워져 있다. 범어사 관음전(梵魚寺觀音殿)은 부산광역시 금정구 청룡동에 있는 범어사 경내에 위치한다.

부산 범어사 대웅전(釜山梵魚寺大雄殿)[보물 제434호]을 중심으로 반대쪽의 범어사 지장전(梵魚寺地藏殿)과 함께 협시하는 식으로 좌우에 자리하고 있다.

범어사 관음전의 초창 연대는 확인된 바 없으며, 부산 범어사 대웅전과 함께 1613년(광해군 5) 묘전 화상(妙全和尙)이 중창하였다. 1721년(경종 1) 승려 홍보가 다시 중건하였고, 그 후에 크게 개조된 것으로 보인다.

원래 부산 범어사 대웅전 남쪽 사리탑 자리에 있던 것을 1938년 7층 석가세존 사리탑을 세우면서 범어사 금어선원(梵魚寺金魚禪院) 자리로 옮겨 지었다. 정면 5칸, 측면 3칸 규모의 겹처마 맞배지붕 건물로 축조되었으며, 기둥 위에만 포작(包作)한 주심포식 목구조로 결구되어 있다. 포작은 일출목을 짧게 내어서 행공첨차를 걸고 그 위에 장혀와 보뺄목을 결구하여 외목도리를 받쳤다.

덤벙 초석 위에 두리기둥을 세우고 보머리를 받치는 익공(翼工)을 창방과 교차시켜서 주두를 받쳤으며, 그 위에 파련 초각한 익공과 봉두(鳳頭)를 초각한 보뺄목을 받게 하였다. 양쪽 귓기둥을 제외한 중간의 세 기둥은 용두(龍頭)를 초각하여 익공을 받게 하였다.

현재 범어사 관음전에는 2003년 9월 16일 부산광역시 유형 문화재 제53호로 지정된 「범어사 관음전 백의관음보살도(梵魚寺觀音殿白衣觀音菩薩圖)」가 있으며, 2006년 11월 25일 부산광역시 유형 문화재 제70호로 지정된 범어사 관음전 목조 관음보살 좌상(梵魚寺觀音殿木造觀音菩薩坐像)이 본존으로 봉안되어 있다. 범어사 관음전은 조선 후기의 주심포 건축 양식과 결구 수법을 살펴볼 수 있는 중요한 문화유산이다

부산 범어사 명부전 (釜山 梵魚寺 冥府殿) 정면

1986년 5월 29일 부산광역시의 유형문화재 제22호로 지정되었으나, 화재로 소실되어 1988년 11월 1일 문화재 지정이 해제되었다.

부산 범어사 명부전 (釜山 梵魚寺 冥府殿) 헌 및 두공

장흥 보림사( 長興 寶林寺)

전라남도 장흥군 유치면 봉덕리가지산(迦智山)에 있는 절로 신라 선문구산(禪門九山) 중에서 제일 먼저 개산(開山)한 가지산파(迦智山派)의 중심 사찰이었으며, 현재는 대한불교조계종 제21교구 본사인 송광사의 말사이다.

이 절은 가지산파의 법맥을 이어받은 체징(體澄)에 의하여 창건되었다. 신라헌안왕의 권유로 체징은 이 산에 들어와 터를 잡고, 860년에 대찰을 창건하여 가지산파의 중심사찰로 발전시켰다.

그 뒤 끊임없는 중창과 중수를 거쳐 6·25전쟁 때 소실되기 전까지는 20여 동의 전각을 갖춘 대찰이었다. 그러나 공비들이 소굴로 이용하였던 이 절에다 도주하기 전에 불을 놓아 대웅전 등 대부분의 건물들이 불타고, 단지 천왕문(天王門)과 사천왕(四天王)·외호문(外護門)만 남았다.

불타버린 대웅전은 서쪽을 향하여 세운 정면 5칸, 측면 4칸, 중층팔작(重層八作)지붕의 큰 건물이었다. 외관과는 달리 내부는 2층까지 통해서 한 방으로 만들고, 중앙 단상에는 금동석가여래상과 양협시불을 안치하였는데, 구조양식으로 보아 조선 초기에 중건된 것으로 추정되는 우수한 수법이다. 이후 주민들은 대적광전을 다시 지어 대웅전에 있었던 비로자나불을 모셨다.

현존하는 당우로는 대적광전과 천왕문·영각(影閣)·요사채 등이 있다. 사천왕문 안에 봉안된 사천왕상은 1780년(정조 4)에 조성된 국내 목각상의 대표적인 것으로, 최근 중수하여 옛 모습을 그대로 복원하였으나, 복장 속의 비장품은 도굴꾼들에 의하여 망가진 상태로 방치되었다. 현재 사천왕문은 전라남도 유형문화재 제85호로 지정되어 있다.

중요문화재로는 국보 제44호인 보림사삼층석탑 및 석등, 국보 제117호인 보림사 철조비로자나불좌상, 보물 제155호인 보림사동부도(寶林寺東浮屠), 보물 제156호인 보림사서부도(寶林寺西浮屠), 보물 제157호인 보림사보조선사창성탑(寶林寺普照禪師彰聖塔), 보물 제158호인 보림사보조선사창성탑비 등이 있다.

삼층석탑은 남쪽 석탑이 높이 5.4m, 북쪽 석탑이 5.9m이며, 석등은 높이 3m로서 이들은 모두 870년(경문왕 10)에 건립되었다. 비로자나불좌상은 858년(헌안왕 2)에 김언경(金彦卿)이 자신의 봉급을 모아 조성한 불상이다. 6.25 때 외호문과 천왕문을 빼고 20여동의 건물이 모두 불타버렸다.

장흥 보림사 외호문 ( 長興 寶林寺 外護門) 정면

장흥 보림사 외호문 ( 長興 寶林寺 外護門) 외부 두공

장흥 보림사 대웅전 ( 長興 寶林寺 大雄殿) 정면

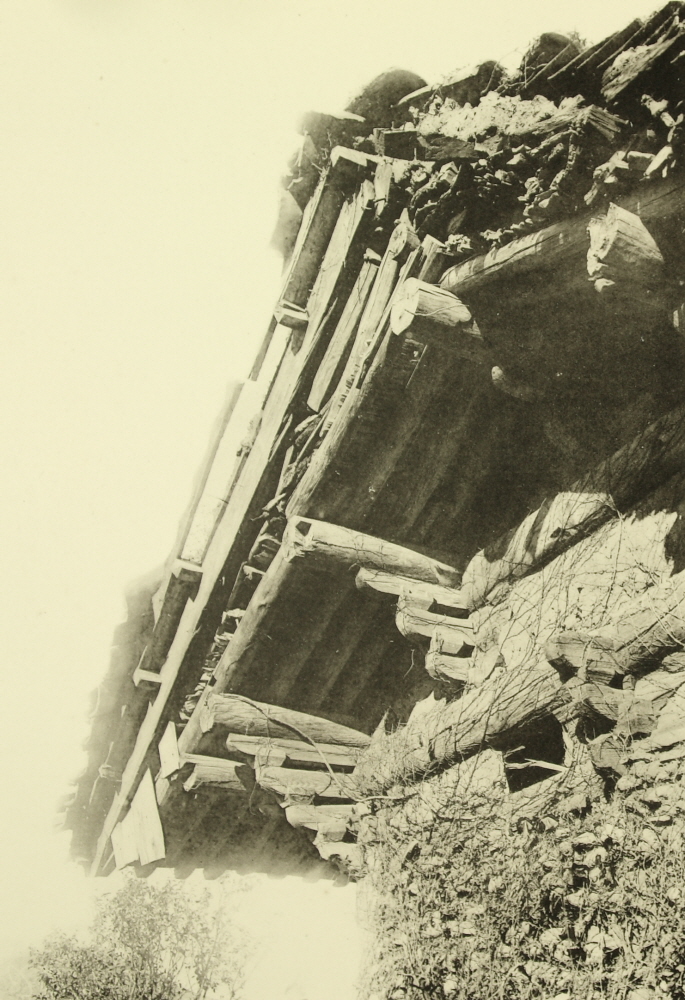

장흥 보림사 대웅전 ( 長興 寶林寺 大雄殿) 측면

장흥 보림사 대웅전 ( 長興 寶林寺 大雄殿) 雄殿) 외부 두공

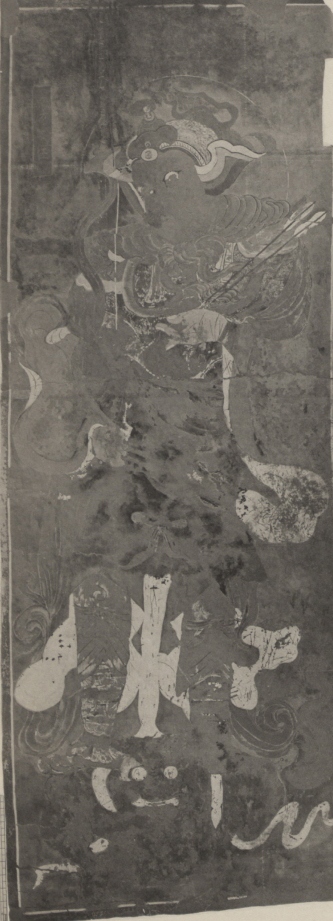

장흥 보림사 대웅전 ( 長興 寶林寺 大雄殿) 내부

장흥 보림사 대웅전 ( 長興 寶林寺 大雄殿) 내부

보은 법주사 (報恩 法住寺)

보은 법주사 (報恩 法住寺) 전경

553년(진흥왕 14)에 의신(義信)이 창건하였고, 그 뒤 776년(혜공왕 12)에 진표(眞表)가 중창하였다. 절 이름을 법주사라 한 것은 창건주 의신이 서역으로부터 돌아올 때 나귀에 불경을 싣고 와서 이곳에 머물렀다는 설화에서 유래된다.

그러나 이 절은 진표와 그의 제자들에 의하여 미륵신앙의 중심 도량이 됨으로써 대찰의 규모를 갖추게 되었다. 즉, 금산사(金山寺)를 창건한 진표는 제자 영심(永深) 등에게 속리산으로 들어가서 길상초(吉祥草)가 난 곳을 택하여 가람을 이룩하고 교법을 펴라고 하였다.

이에 영심 등은 속리산으로 들어가 길상초가 난 곳을 찾아 절을 세우고 절 이름을 길상사(吉祥寺)라 하였다. 그 뒤 1101년(숙종 6)에는 숙종이 그의 아우 대각국사(大覺國師)를 위하여 인왕경회(仁王經會)를 이 절에서 베풀었는데 당시 3만 명의 승려들이 모였다.

1281년(충렬왕 7) 왕이 절에 행차하여 산호전(珊瑚殿)에 배향하였고, 뒤이어 충숙왕도 절을 다녀갔다.

1363년(공민왕 12) 왕이 절에 들렀다가 통도사(通度寺)에 사신을 보내 부처님의 사리 1과를 법주사에 봉안하도록 하였다.

조선시대에는 태조가 상환암(上歡庵)에서 기도하였고, 세조는 병을 요양하기 위하여 복천암(福泉庵)에 와서 3일 동안 법회를 열기도 하였다.

신라 영심의 중창 이래 이 절은 왕실의 비호를 받으면서 8차례의 중수를 거쳐 60여 동의 건물과 70여 개의 암자를 거느린 대찰이 되었으나, 임진왜란으로 전소된 것을 1605년(선조 38)부터 1626년(인조 4)에 걸쳐 유정(惟政)이 팔상전을 중건하였다. 1624년(인조 2)에도 벽암(碧巖)이 중창하였으며, 그 뒤 수차례의 중건·중수를 거쳤다.

1851년(철종 2) 영의정 권돈인(權敦仁)의 주선으로 국가적 규모의 중수가 이루어졌으며, 1872년(고종 9) 지금의 청동대불 자리에 있었던 2층의 용화보전이 헐렸다. 1967년 태전(太田)이 중수하였으며, 1974년 정부의 지원으로 대대적 중수가 있었다. 그 뒤 1990년 청동미륵상을 중수하고 그 좌대 아래 지하에 성보전시관인 용화전을 지으며 오늘에 이르고 있다

1. 당우

현존하는 당우로는 대웅보전·팔상전(捌相殿)·명부전(冥府殿)·원통보전(圓通寶殿)·약사전(藥師殿)·천왕문(天王門)·금강문(金剛門)·능인전(能仁殿)·진영각(眞影閣)·사리각(舍利閣)·염화실(拈華室)·삼성각(三聖閣)·응향각(凝香閣)·진해당(振海堂)·궁현당(窮玄堂)·명월료·정제당 등이 있다.

① 대웅보전

이 가운데 대웅보전은 1624년(인조 2)에 벽암이 중창할 때 건립한 것으로, 총 120칸에 건평이 170평, 높이가 61척에 달하는 대규모의 건물이다. 보물 제915호로 지정되어 있다. 다포식(多包式) 중층건물로서 무량사(無量寺) 극락전, 화엄사 각황전(覺皇殿) 등과 함께 우리나라 3대 불전(佛殿)의 하나로 꼽히고 있다.

내부에 모셔진 삼존불은 벽암이 중창할 때 조성한 것으로 중앙에는 법신(法身)인 비로자나불(毘盧遮那佛), 좌측에 보신(報身)인 노사나불(盧舍那佛), 우측에 화신(化身)인 석가모니불이 봉안되어 있는데, 각각의 앉은키가 5.5m, 허리둘레만도 3.9m에 이른다.

② 팔상전

국보 제55호인 팔상전은 5층 목탑으로서 우리나라 목탑의 연구에 중요한 자료가 된다. 이 팔상전은 신라 진흥왕 때 의신이 세웠고, 776년에 병진(秉眞)이 중창하였으며, 정유재란 때 소실된 것을 1605년(선조 38)에 재건하였다. 내부에는 8폭의 팔상탱화(八相幀怜) 앞쪽으로 나한상(羅漢像)을 3열로 배치하고, 중앙에는 본존불을 봉안하였다.

③ 능인전

능인전은 사리탑의 계단을 오르는 곳에 위치한 아담한 전각으로서 내부에 석가모니불과 500나한을 안치하였다. 이 전각은 1624년에 벽암이 중창한 건물로서 건평이 16평이다.

④ 원통보전

원통보전은 정방형의 특이한 건축양식을 갖춘 건물로서 의신(義信)이 창건하고 진표가 중창하였으며, 벽암이 1624년에 삼창하여 오늘에 이르고 있다. 내부에는 높이 2.8m, 허리둘레 1.9m의 관세음보살좌상이 안치되어 있는데, 머리에는 수려한 보관을 쓰고 얼굴에는 옅은 미소를 담고 있는 거대한 목상(木像)이다. 원통보전은 보물 제916호로 지정되어 있다.

⑤ 일주문과 금강문

일주문은 정면 1칸의 건물로서 ‘호서제일가람(湖西第一伽藍)’이라는 현판이 있다. 금강문은 정면 3칸, 측면 2칸으로 내부에는 금강역사상(金剛力士像)과 사자를 타고 앉은 문수보살(文殊菩薩), 코끼리를 타고 앉은 보현보살(普賢菩薩)을 안치하였다. 천왕문은 국내의 천왕문 가운데 가장 규모가 큰 것으로서, 1624년 벽암이 중창하였고 1974년에 새롭게 단청하였다.

⑥ 진영각과 사리각

진영각은 이 절을 거쳐간 고승들의 영정을 봉안한 곳으로서, 일명 선희궁원당(宣喜宮願堂)이라고도 한다. 이 같은 이름이 붙은 까닭은 조선 제21대 영조의 후궁이었던 영빈 이씨(映嬪李氏)가 사용하던 원당(願堂)이었기 때문이다.

내부 중앙에 개산시조(開山始祖) 의신과 전법초조(傳法初祖) 태고화상(太古和尙)의 영정이 있고, 좌우로 이름을 알 수 없는 2인의 영정을 비롯하여 세홍(世弘)·함월(函月)·명찰(明察)·정준(靜俊)·장신(莊信)·도홍(道弘)·홍민(弘玟)·지영(智榮)·영린(玲璘)·진하(震河)·탄응(坦應)·석상(石霜)·금오(金烏)·명일(冥一)·보흔(普欣)·충은(衝恩)·법영(法英) 등 모두 24인의 영정이 봉안되어 있다.

사리각에는 석가모니의 사리를 모신 사리탑과 이 탑을 조성하게 된 연기(緣起)를 적은 세존사리비(世尊舍利碑)가 있다. 1650년(효종 1)에 건립한 세존사리비에는 이 사리탑이 1362년(공민왕 11)에 세워졌다고 기록되어 있다. 당시 공민왕이 이 절에 행차하였을 때 왕은 사신을 통도사로 보내 석존사리 1립(粒)을 옮겨오게 하여 봉안하였다고 한다.

⑦ 염화실과 응향각

염화실과 응향각은 대웅전 서쪽에 있는 일련의 건물로서, 모두 선원(禪院)에 부속된 것이다. 예전에는 대향각이 있었으나 현재는 총지선원(總持禪院)이라는 이름을 가진 선원으로 사용되고 있다. 그리고 선원 위에 있는 염화실은 조실(祖室)이 기거하는 곳이며, 응향각은 노전(爐殿)이라는 직책을 맡은 승려가 거처하는 곳이다.

⑧ 용화보전

이 절에 있었던 유지(遺址)로는 용화보전(龍華寶殿)이 있다. 이 용화보전은 법주사의 정신을 상징하는 중심 법당이었다. 용화보전은 산호전이라 불리었고 산호보광명전(珊瑚普光明殿)이라고도 불리었는데, 산호전이라는 명칭은 이 전각의 후면 암석을 산호대라고 불렀기 때문에 붙여진 명칭이다. 「사적기」에 의하면, 용화보전은 2층으로 되어 있었고, 크기는 35칸으로 대웅전 28칸보다 더 크고 웅장하였음을 알 수 있다.

『동국여지승람』에 의하면, “이 전각 안에는 금색의 장륙상(丈六像)이 안치되어 있었다”고 한다. 그러나 1872년(고종 9)에 대원군이 경복궁 복원을 위한 당백전 주조의 명목으로 불상을 압수하라는 명을 내려 불상은 압수되고 용화보전은 헐리게 되었다.

현재에도 옛터에는 당시의 초석과 미륵삼존불의 좌대 3기가 있다. 이 용화보전 터에는 1964년 시멘트로 만든 미륵불입상이 조성되었으며, 1986년 이를 헐고 청동 160t을 들여서 1989년 사월초파일에 높이 33m의 청동미륵대불이 점안(點眼)되었다.

2. 문화재와 산내 암자

이 절의 국가지정문화재로는 국보 제5호인 보은 법주사 쌍사자 석등(法住寺雙獅子石燈)을 비롯하여 국보 제64호인 보은 법주사 석련지(法住寺石蓮池), 보물 제15호인 보은 법주사 사천왕 석등(法住寺四天王石燈), 보물 제216호인 보은 법주사 마애여래의상(法住寺磨崖如來倚像), 보물 제848호인 보은 법주사 신법 천문도 병풍(新法天文圖屛風), 보물 제1259호인 법주사 괘불탱, 보물 제1417호인 보은 법주사 석조희견보살입상 등이 있다.

충청북도 유형문화재로는 제16호인 보은 법주사 세존사리탑을 비롯하여 제46호 보은 법주사 사천왕문, 제70호인 보은 법주사 석조(石槽), 제71호인 보은 법주사 벽암대사비(碧巖大師碑), 제79호인 보은 법주사 자정국존비(慈淨國尊碑) 등이 있다.

이 가운데 미륵대불 앞에 위치하는 석조희견보살입상은 향로를 머리에 이고 굳건히 서 있는데 향불을 머리에 이고 부처님께 공양하는 모습이다. 이것은 진표나 영심 등이 대성(大聖)의 수기를 얻기 위하여 개인의 일신을 아끼지 않던 법상종 특유의 신앙형태를 조형적으로 나타낸 의미심장한 걸작이다. 즉, 부처님을 향한 믿음이 굳건하므로 머리의 뜨거움, 손의 뜨거움을 잊고 일심으로 향로를 받드는 모습이다.

또한 자정국존비는 1314년(충숙왕 1)에 세운 것이며, 절에 이르는 길가에는 세조의 어련(御輦)이 지나갈 때 길을 비켰다는 정이품송(正二品松, 천연기념물 제103호)이 있다.

현존하는 산내 암자로는 수정암(水晶庵)·복천암(福泉庵)·중사자암(中獅子庵)·여적암(汝寂庵)·탈골암(脫骨庵)·상환암(上歡庵)·상고암(上庫庵), 근래에 중건된 동암(東庵) 등이 있다.

보은 법주사 천왕문(報恩 法住寺 天王門) 정면

보은 법주사 천왕문(報恩 法住寺 天王門) 외부 두공 및 헌

이 문은 신라 진흥왕 14년(553) 때에 창건되어 혜공왕 12년(776)에 진표율사에 의해 중창되고 조선 인조 2년(1624)에 벽암선사가 삼창을 하여 오늘에 이르고 있다.

보통 사찰 입구에는 금강문과 천왕문 중 하나를 생략하는 경우가 많은데, 법주사에는 일주문 없이 금강문과 천왕문을 두고 있다. 법주사의 천왕문(지방유형문화재 46호)은 신라 진흥왕 14년(553)에 처음 세워진 뒤 몇 차례 다시 지어졌다가 조선 인조 2년(1624)에 벽암선사가 다시 지어 오늘에 이른다. 정면 5칸, 측면 2칸의 풍판을 단 맞배지붕이다. 사천왕상은 우리나라 최대의 걸작품으로 평가받고 있다.

보은 법주사 팔상전 (報恩法住寺捌相殿) 전면

건충청북도 보은군 속리산면 사내리 법주사에 있는 조선 시대의 목탑으로 국보 제 55호. 5층의 높은 건물로 5층 옥개는 사모지붕으로 되어 있고, 그 위에 상륜부를 갖춘 현존하는 우리나라 유일의 목조 5층탑이다.

건물은 각 면에 돌계단을 가진 비교적 낮은 석조기단 위에 섰으며, 기둥머리에 창방(昌枋)을 돌리고 공포의 헛첨차는 기둥머리에 꽂혔다. 공포는 2출목(二出目)으로 출목의 끝은 외목도리(外目道里)를 받치나, 점차 형태는 조선 말기의 매우 장식적인 파련각(波蓮刻)을 가졌다.

2·3·4층의 공포는 모두가 기둥 위에 놓이기는 하나 다포(多包)집 양식의 공포이며, 5층은 기둥머리와 창방 위에 평방(平枋)을 돌려 완전한 다포집 양식이 되었고, 공포는 주두(柱頭: 대접받침) 위에만 있으나 형태는 역시 다포집 양식의 것이다.

이와 같이 1층은 주심포(柱心包)이고, 2층 이상은 다포집 양식의 포작(包作)은, 금산사 미륵전(金山寺彌勒殿)이나 쌍봉사 대웅전(雙峰寺大雄殿) 등 3층 건물에 있어서도 보지 못하는 특수한 수법이다.

내부 가구는 평면 가운데에 심주(心柱)가 있고 모서리 안쪽에 귀고주[隅高柱]를 세웠으며, 2층의 모서리기둥[隅柱]은 1층 변주(邊柱: 변두리기둥)와 귀고주를 연결한 퇴보 위에 세워졌다.

3층 역시 귀고주와 2층 변주를 연결한 퇴보 위에 그 기둥을 세우고, 4층 변주는 귀고주가 바로 4층 변주가 된다. 이 귀고주는 심주와 대량(大樑)으로 연결되며, 5층 변주는 이 대들보 위에 서게 되었다. 심주는 기단 윗면 심초(心礎) 위에서 5층 옥개 밑 중도리까지 이른다. 이러한 가구방식은 금산사미륵전의 가구방식과 같은 계통의 수법이다.

보은 법주사 팔상전 (報恩法住寺捌相殿) 뒷면

보은 법주사 팔상전 (報恩法住寺捌相殿) 상부

보은 법주사 팔상전 (報恩法住寺捌相殿) 외부 두공 및 헌

보은 법주사 팔상전 (報恩 法住寺 捌相殿) 외부 두공 및 헌

보은 법주사 대웅보전 (報恩 法住寺 大雄寶殿) 정면

1987년 3월 9일 보물 제915호로 지정되었다. 정면 7칸, 측면 4칸의 2층 건물로, 건축면적이 366㎡인 팔작지붕집이다. 기단은 잘 다듬은 화강석으로 지대석(地臺石)과 면석(面石), 그리고 갑석을 쌓아 만든 가구식(架構式) 기단으로, 전면 중앙에는 답도(踏道)와 우석(隅石)을 갖춘, 폭넓은 계단이 있다.

1층 전면과 서측면은 정자살의 분합문을 달고, 뒤쪽과 동쪽면에는 분합문 외에 판벽을 달았다. 2층에는 광창(光窓)을 달았으나, 보수 때 판벽(板壁)으로 고쳤다고 한다. 평면으로 보아 내·외진의 주열을 배열하고 내진주(內陣柱)는 위층까지 올라간 고주(高柱)를 세웠다. 이 내·외진 사이에 툇보를 걸고 그 위에 2층 평주를 올려놓았기 때문에, 툇보를 여러 겹으로 보강하였다.

1층과 2층은 내부에서 통층으로 되어 주요 가구가 노출되나, 1층과 2층의 외측으로는 빗반자를 돌리고 2층 중앙부는 한단 높여 우물반자를 꾸미고 있다. 뒷면 고주 앞에 불단을 길게 마련하여 중앙에는 비로자나불과 그 양쪽에 석가모니 및 노사나불상을 봉안하였다.

공포(栱包)는 내·외 2출목이며, 거의 수평을 이루어 외부로 뻗은 강직한 쇠서받침 끝과 내측에 교두형(翹頭形) 살미[山彌] 끝을 보이게 한 것은 이 건물의 특징이다. 또 귀포 내부에서 한대가 서로 교차되는 점에 기둥을 세우고 45°기울기의 귀보를 건너지른 것도 보기드문 양식이다. 건물 내·외의 단청은 화려한 금모로 시문하고 포벽(包壁)과 2층 벽 등에는 벽화를 그렸다.

보은 법주사 대웅보전 (報恩 法住寺 大雄寶殿) 내부 두공

보은 법주사 대웅보전 (報恩 法住寺 大雄寶殿) 내부

영주 부석사 ( 榮州 浮石寺)

경상북도 영주시 부석면 북지리봉황산(鳳凰山)에 있는 절로 대한불교조계종 제16교구 본사인 고운사(孤雲寺)의 말사이다. 676년(문무왕 16) 2월에 의상(義湘)이 왕명으로 창건한 뒤 화엄종(華嚴宗)의 중심 사찰로 삼았다.

『삼국유사』에 이 절의 창건설화가 수록되어 있다. 당나라로 불교를 배우기 위하여 신라를 떠난 상은 상선(商船)을 타고 등주(登州) 해안에 도착하였는데, 그곳에서 어느 신도의 집에 며칠을 머무르게 되었다. 그 집의 딸 선묘(善妙)는 의상을 사모하여 결혼을 청하였으나, 의상은 오히려 선묘를 감화시켜 보리심(菩提心)을 발하게 하였다.

선묘는 그때 “영원히 스님의 제자가 되어 스님의 공부와 교화와 불사(佛事)를 성취하는 데 도움이 되어드리겠다.”는 원을 세웠다. 의상은 종남산(終南山)에 있는 지엄(智儼)을 찾아가서 화엄학을 공부하였다. 그 뒤 귀국하는 길에 의상은 다시 선묘의 집을 찾아 그 동안 베풀어준 편의에 감사를 표하고 뱃길이 바빠 곧바로 배에 올랐다.

선묘는 의상에게 전하고자 준비해 두었던 법복(法服)과 집기(什器) 등을 넣은 상자를 전하기도 전에 의상이 떠나버렸으므로, 급히 상자를 가지고 선창으로 달려갔으나 배는 이미 떠나가고 있었다.

선묘는 의상에게 공양하려는 지극한 정성으로 저만큼 떠나가는 배를 향해 기물상자를 던져 의상에게 전하고는, 다시 서원(誓願)을 세워 몸을 바다에 던져 의상이 탄 배를 보호하는 용이 되었다.

용으로 변한 선묘는 의상이 신라에 도착한 뒤에도 줄곧 옹호하고 다녔다. 의상이 화엄의 대교(大敎)를 펼 수 있는 땅을 찾아 봉황산에 이르렀으나 도둑의 무리 500명이 그 땅에 살고 있었다. 용은 커다란 바위로 변하여 공중에 떠서 도둑의 무리를 위협함으로써 그들을 모두 몰아내고 절을 창건할 수 있도록 하였다.

의상은 용이 바위로 변하여서 절을 지을 수 있도록 하였다고 해서 절 이름을 부석사로 하였다고 한다. 지금도 부석사의 무량수전(無量壽殿) 뒤에는 부석(浮石)이라는 바위가 있는데, 이 바위가 선묘용이 변화했던 바위라고 전한다.

창건 후 의상은 이 절에서 40일 동안의 법회를 열고 화엄의 일승십지(一乘十地)에 대하여 설법함으로써 이 땅에 화엄종을 정식으로 펼치게 되었다. 특히, 의상의 존호를 부석존자(浮石尊者)라고 칭하고 의상의 화엄종을 부석종(浮石宗)이라고 부르게 된 것은 모두 이 절과의 연관에서 생겨났다.

의상 이후의 신라 고승들 가운데 혜철(惠哲)이 이 절에서 출가하여 『화엄경』을 배우고 뒤에 동리산파(桐裏山派)를 세웠고, 무염(無染) 또한 이 절에서 석징(釋澄)으로부터 『화엄경』을 배웠으며, 절중(折中)도 이 절에서 장경(藏經)을 열람하여 깊은 뜻을 깨우쳤다고 한다.

고려시대에는 이 절을 선달사(善達寺) 또는 흥교사(興敎寺)라고 하였는데, 선달이란 선돌의 음역으로서 부석(浮石)의 향음(鄕音)이 아닐까 하는 견해도 있다.

또, 고려 정종 때의 결응(決凝)은 이 절에 머무르면서 대장경을 인사(印寫)하고, 절을 크게 중창한 뒤 1053년(문종 7)에 이 절에서 입적하였다. 1372년(공민왕 21)에는 원응국사(圓應國師)가 이 절의 주지로 임명되어 퇴락한 당우를 보수하고 많은 건물들을 다시 세웠다.

그 뒤 조선시대의 역사는 자세히 전하지 않으나 1580년(선조 13)에 사명당(泗溟堂)이 중건하였으며, 1746년(영조 22)에 화재로 인하여 추승당(秋僧堂)·만월당(滿月堂)·서별실(西別室)·만세루(萬歲樓)·범종각 등이 소실된 것을 그 뒤에 중건하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우로는 국보 제18호인 부석사 무량수전과 국보 제19호인 부석사 조사당(浮石寺祖師堂)을 비롯하여, 조선시대 후기의 건물인 범종루(梵鐘樓)·원각전(圓覺殿)·안양루(安養樓)·선묘각(善妙閣)·응진전(應眞殿)·자인당(慈忍堂)·좌우요사(左右寮舍)·취현암(醉玄庵) 성보전시관 등이 있다.

이들 가운데 범종루와 안양루는 대표적인 누각이고, 원각전·응진전·자인당은 법당이며, 선묘각은 부석사의 창건연기와 인연이 있는 선묘의 영정을 봉안하여둔 곳이다.

범종루는 사찰의 중문(中門)에 해당하며, 본전을 향하는 입구 쪽에서는 팔작지붕을 하고 반대방향은 맞배지붕이므로 일반 사찰건축에서 찾아보기 어려운 특이성을 보이고 있다. 정면 3칸, 측면 4칸의 2층 누각으로서, 누각에는 ‘鳳凰山浮石寺(봉황산부석사)’라는 편액이 있을 뿐 범종은 없다.

안양루는 정면 3칸, 측면 2칸의 다포집으로서, 누각 안에는 부석사의 현판기문을 모아두었는데, 그 안에는 사명당이 쓴 「안양루중창기」가 있다. 또, 취현암은 원래 조사당 옆에 있었던 부석사의 선원(禪院)이었으나, 일제강점기에 이전되어 현재는 주지실과 종무소(宗務所)로 사용되고 있다.

중요문화재로는 국보 제17호인 영주 부석사 무량수전 앞 석등과 국보 제45호인 영주 부석사 소조여래좌상, 국보 제46호인 영주 부석사 조사당벽화, 보물 제249호인 영주 부석사 삼층석탑, 보물 제255호인 영주 부석사 당간지주, 보물 제735호인 영주 부석사 고려목판, 경상북도 유형문화재 제127호인 영주 부석사 원융국사비 등이 있다.

이 가운데 원융국사비는 절의 동쪽 500m 지점에 위치하며 1054년에 건립한 것이다. 그 외에 삼층석탑 두기와 동쪽 언덕에는 1기의 고려 말 부도를 포함한 10여 기의 부도가 있다.

이 밖에도 이 절에는 석룡(石龍)을 비롯하여 대석단(大石壇)·선묘정(善妙井)·녹유전(綠釉塼)·선비화(禪扉花)·석조(石槽)·맷돌 등이 있다. 석룡은 절의 창건과 관련된 것으로 현재 무량수전 밑에 묻혀 있는데, 머리 부분은 아미타불상 바로 밑에서부터 시작되며, 꼬리 부분은 석등 아래에 묻혀 있다고 한다. 일제강점기에 이 절을 개수할 때 이 거대한 석룡의 일부가 묻혀 있는 것이 발견되었으며, 자연적인 용의 비늘 모습이 있었다고 한다.

그리고 선묘정은 절의 동쪽에 있는데, 가뭄이 있을 때는 기우제를 드렸다고 한다. 대석단은 신라시대에 축조한 것으로 절의 입구에 있다. 거대한 축석(築石)을 사용한 것이 아니라 크고 작은 면석(面石)을 섞어 쌓은 것이 특징이다. 이 석단은 3단으로서 극락세계의 구품연화대(九品蓮花臺)를 상징한다는 설이 있으나 명확한 근거는 없다.

무량수전 앞에 안양루를 오르는 석단이 2단으로 조성되었으므로, 대석단과 합하여 상·중·하의 셋으로 보는 가람 경영방법의 하나로 볼 수도 있다. 녹유전은 가로와 세로가 14㎝의 정방형 기와로서 두께는 7㎝이며, 벽돌 표면에 0.3㎜ 정도의 녹유를 발라 광택을 내게 한 신라시대의 유품이다. 이것은 『아미타경』에 극락세계의 땅이 유리로 되어 있다고 한 것에 입각하여 무량수전의 바닥에 깔았던 것이다.

선비화는 의상이 사용했던 지팡이를 꽂아 놓았더니 살아난 것이라 하는데, 『택리지(擇里志)』에 의하면 의상이 죽을 때 “내가 여기를 떠난 뒤 이 지팡이에서 반드시 가지와 잎이 날 것이다. 이 나무가 말라죽지 않으면 내가 죽지 않으리라.” 하였다는 기록이 전한다.

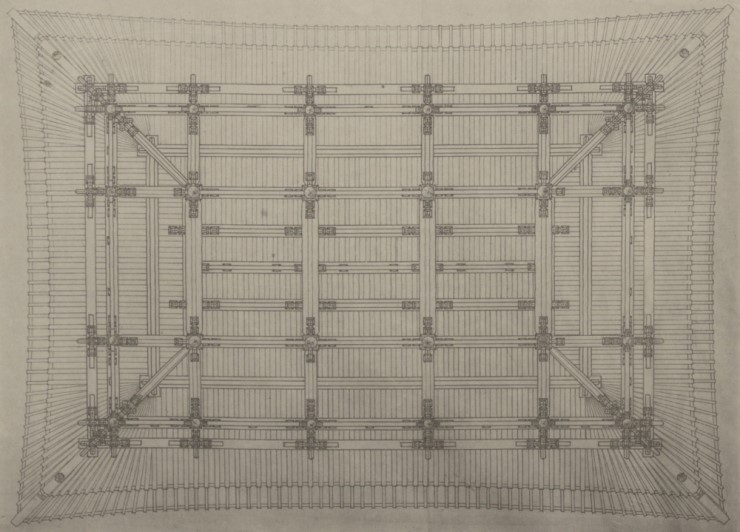

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 천정도

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺)

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 평면도 / 조상당 평면도

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 정면도/ 전종단면도

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 좌측면도/ 전횡단면도

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 내부 구조

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 목조석가여래좌상

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 목조석가여래좌상 측면

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 목조석가여래좌상 광배

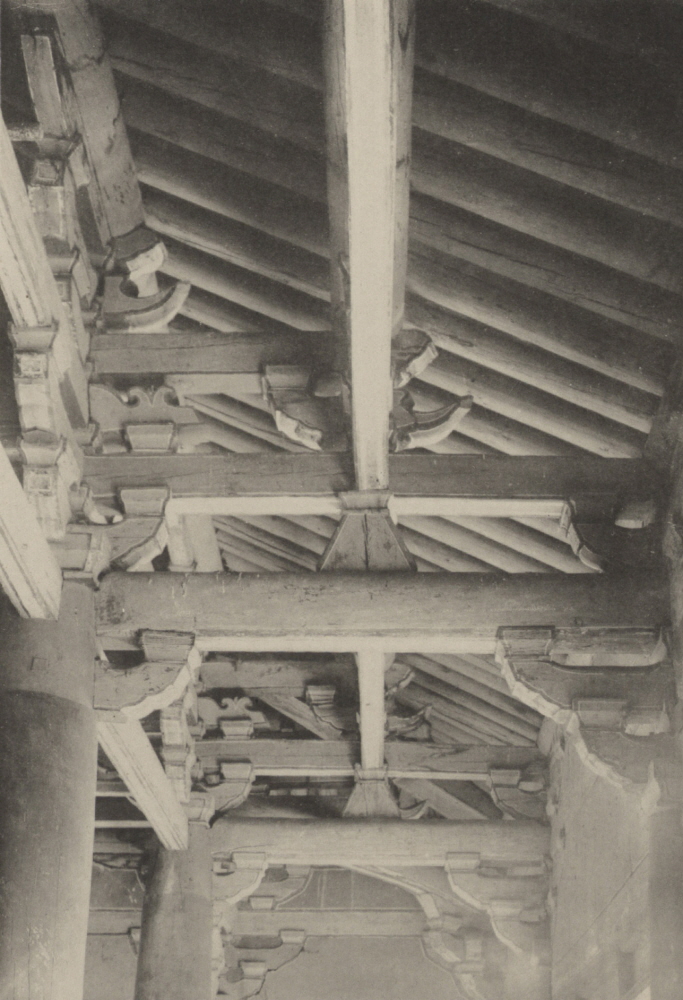

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 내부 구조

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 내부 구조

영주 부석사 무량수전(榮州 浮石寺) 외부 정면 조물

영주 부석사 조사당(榮州 浮石寺) 외부구조

영주 부석사 조사당(榮州 浮石寺)

영주 부석사 조사당(榮州 浮石寺) 좌측면도 / 정면도

영주 부석사 조사당(榮州 浮石寺) 좌종단면도 / 좌횡단면도

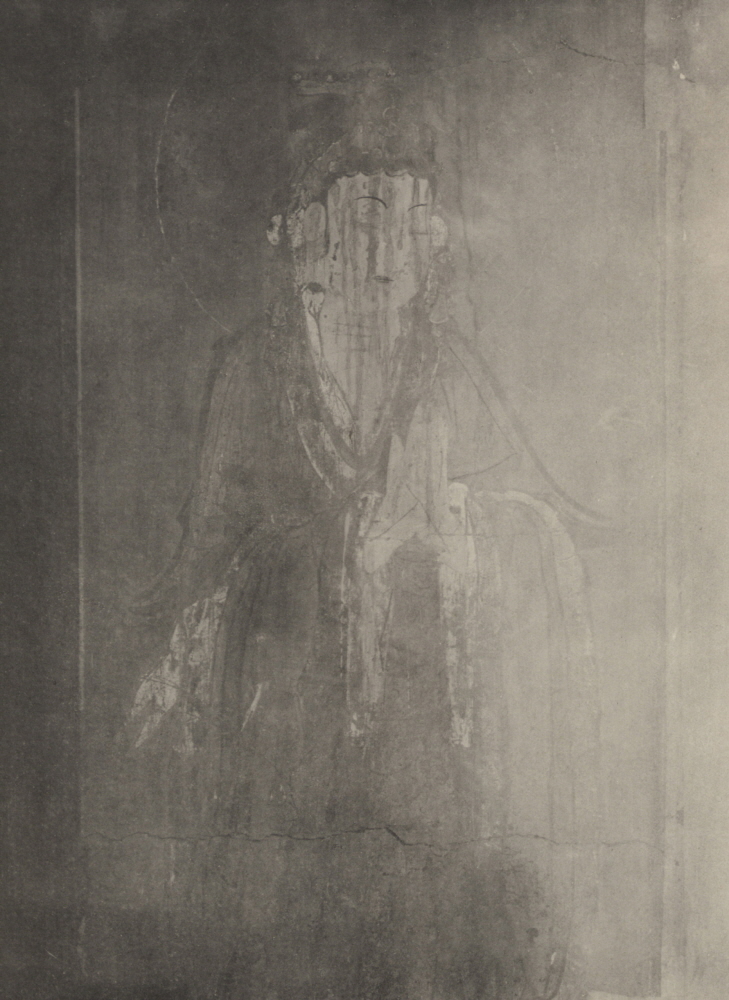

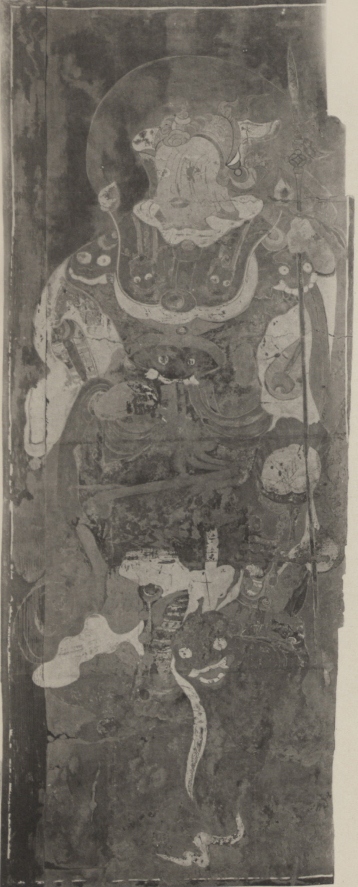

영주 부석사 조사당 벽화(榮州 浮石寺) 보살상 모사 / 지국천왕상

부석사 조사당 벽화 보살상 / 다문천왕상

부석사 조사당 벽화 광묵천상상 / 중장천왕상

영주 부석사 조사당(榮州 浮石寺) 외부 구조

영주 부석사 조사당(榮州 浮石寺) 내부 구조

영주 부석사 응향각(榮州 浮石寺 凝香閣)전면

원래 강원 건물이었는데 현재는 스님들이 거처하고 있다. 무량수전으로 오르는 계단 오른쪽에 있었는데 통로와 너무 인접하여 1980년에 철거하고 뒤로 물려서 신축하였다. 정면 5칸 측면 1칸의 반의 익공계 맞배집으로 최근에는 전면에 마루를 덧달았다.

초암 극락전( 極樂殿) 전면

경주 분황사

분황사 모전석탑 서면 및 서면(수축전)

분황사 모전석탑 서면 및 북면(수축전)

분황사 모전석탑 서면 및 북면(수축전)

분황사 모전석탑 서면 및 남면(수축후)

분황사 모전석탑 서면 및 북면(수축후)

분황사 모전석탑 남면 인왕상 남면(수축후)

분황사 모전석탑 서면 인왕상 (수축후)

분황사 모전석탑 남면 인왕상 북면(수축후)

분황사 모전석탑 동면 인왕상 (수축후)

분황사모전석탑 북면 좌측 인왕상(수측전)

분황사 모전석탑 단상석사자 서북우

분황사 모전석탑 단상석사자 동북부

분황사 모전석탑 단상석사자 서남우

분황사 모전석탑 단상석사자 동남우

분황사 모전석탑 반석사자(수축전 서측면)

분황사 모전석탑 반석사자(수축전 동측면)

영광 불갑사 (靈光 佛甲寺)

전라남도 영광군 불갑면 모악리모악산(母岳山)에 있는 절로 대한불교조계종 제18교구 본사인 백양사(白羊寺)의 말사이다. 1741년(영조 17)이만석(李萬錫)이 쓴 사적비에 의하면 창건연대는 미상으로 되어 있다. 그러나 일설에는 384년(침류왕 1)에 행사존자(行士尊者)가 창건하였다고 하였는데, 행사존자는 마라난타(摩羅難陀)의 다른 이름이다.

이 설을 따르면 마라난타가 백제에 불교를 전래한 뒤 최초로 세운 절이 되는데, 마라난타가 불갑사 부근의 법성포(法聖浦)를 통하여 들어왔으므로 다소 신빙성이 있다. 그러나 또 다른 기록에 의하면 문주왕 때 행은(幸恩)이 창건하였다는 설도 있다. 이 절이 크게 번창한 것은 고려의 진각국사(眞覺國師)가 머무르면서부터이다.

당시 이 절에는 수백 명의 승려가 머물렀고, 사전(寺田)이 10리에 미쳤다고 한다. 그 뒤 많은 중수를 거쳐 오다가 정유재란 때 전소된 뒤 법릉(法稜)이 중창하였고, 1623년(인조 1) 대웅전의 본존불상을 조성하여 봉안하였다. 1634년해릉(海稜)이 중창하였는데, 창건 당시의 규모에 비하여 많이 줄어들었다.

1644년조암(照巖)이 중수하였고, 1654년(효종 5)과 1675년(숙종 1)에도 중수가 있었다. 1680년채은(采隱)이 대대적으로 중건하였고, 1702년·1705년·1706년에도 팔상전과 탱화·나한상에 대한 중수가 있었다.

1802년(순조 2)득성(得性)이 중창한 이후 1869년(고종 6)설두(雪竇)가, 1876년설파(雪坡)가, 1879년동성(東城)이 각각 중건하였다. 1904년에는 금화(錦華)가 만세루를 중수하고 1909년에 대웅전을 수리하였다.

그리고 이 무렵 영광읍에 불갑사포교당인 원각사(圓覺寺)를 세웠다. 1937년만암(曼庵)이 명부전을 지금의 위치로 옮겨지었고, 1938년에는 설제(雪醍)가 개수하였다. 1974년 범종루와 범종이 조성되었고, 1976년지종(知宗)이 중수하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우로는 대웅전을 비롯하여 팔상전(八相殿)·칠성각·일광당(一光堂)·명부전(冥府殿)과 전라남도 문화재자료 제166호로 지정된 만세루(萬歲樓)·향로전(香爐殿)·산신각·범종각·세심정(洗心亭)·천왕문(天王門) 등 15동의 건물이 있다.

이 중 대웅전은 보물 제830호로 지정되어 있으며, 다른 사찰과는 달리 중앙에 석가모니불, 왼쪽에 약사여래불, 오른쪽에 아미타불을 모셔 특이한 불상배치를 보여주고 있다.

또한 대웅전 용마루 귀면(鬼面) 위에는 작은 석탑과 보리수를 새긴 삼존불대(三尊佛臺)가 있는데, 다른 절에서는 찾아볼 수 없는 특이한 양상이다.

이 밖에도 1359년에 세운 진각국사비와 전라남도 유형문화재 제159호로 지정된 사천왕상과 전일암(餞日庵)·해불암(海佛庵)·수도암(修道庵)·불영암(佛影庵) 등의 부속 암자가 있다. 또한 진각국사가 심었다고 전해지는 수령 700여 년의 참식나무가 천연기념물 제112호로 지정되어 있다.

영광 불갑사 천왕문 (靈光 佛甲寺 天王門) 전면

사천왕은 고대 인도종교에서 숭앙하였던 귀신들의 왕이었으나 석가모니에게 귀의하여 부처와 불법을 지키는 수호신이 되었다. 천왕들은 수미산(須彌山) 중턱 지점의 동서남북에서 그들의 무리와 함께 불법을 수호하고 인간의 선악을 관찰한다고 한다.

일주문과 불이문의 중간에 있으며 대문의 좌우에는 금강역사(金剛力士)가 지키고 있다. 한국의 사찰에서는 일반적으로 천왕문 대문에 금강역사의 모습이 그려져 있는 경우가 많은데, 전남 영광군의 불갑사(佛甲寺) 천왕문이 그러한 예이다. 때로는 천왕문 안에 조각상을 만들어 세우기도 하며 금강역사만을 따로 안치한 금강문(金剛門)을 천왕문 앞쪽에 세우기도 한다.

천왕문 안에 모셔진 사천왕상들은 신라 진흥왕 때 연기조사가 목각한 것인데, 고종 7년(1870)에 설두선사가 불갑사를 중수하면서 폐사된 전북 무장 연기사에서 옮겨왔다고 전해진다.

영광 불갑사 천왕문 (靈光 佛甲寺 天王門) 내부

영광 불갑사 천왕문 (靈光 佛甲寺 天王門) 외부 두공

영광 불갑사 만세루 (靈光 佛甲寺 萬歲樓) 전면

1988년 12월 21일 전라남도문화재자료 제166호로 지정되었다. 불갑산 기슭에 위치한 불갑사에 있다. 만세루는 중층의 누각으로 사찰교육을 하는 강당이다. 불갑사 대웅전(보물 830)과 사천왕문을 연결하는 중심축상에 있다. 여느 사찰의 강당과 유사한 건물로 웅장한 분위기를 나타내고 있다.

《불갑사 사적기(佛甲寺寺蹟記)》에 따르면 불갑사는 384년(침류왕 원년) 인도 승려 마라난타(摩羅難陀:?~?)가 창건하였다고 하나, 확인할 길이 없다. 또한 각진국사(覺眞國師)가 도갑사(道岬寺)·봉갑사·불갑사 등 3갑사를 창건하여, 그 중 으뜸인 사찰을 불갑사라 하였다는 기록이 있다.

정면 5칸, 측면 4칸 규모로 맞배지붕에 한식 기와를 얹었다. 덤벙주초 위에 굵고 둥근 누하(樓下)기둥을 세웠다. 정면은 개방하였고, 뒷면은 중정의 지면과 높이를 맞추었다. 누하기둥 위에는 하인방(下引枋)을 놓고 머름을 얹었다.

주두 부분에는 창방과 평방을 설치하여, 이익공을 얹었다. 이는 익공계 건물에서는 보기 어려운 소로와 첨차가 결구된 특이한 양식이다. 또한 익공계와 주심포의 정형에서는 나타나지 않는 평방이 보여, 정형에서 이탈된 후기적 양식을 보이고 있다.

내부의 가구(架構)는 전후면의 기둥 사이에 동일 높이의 평주를 3개 세웠다. 대들보는 단일부재로 하지 않고, 중앙의 기둥 위에 얹어서 합보로 만들었다. 이음부분은 주두를 놓고, 운공형 보아지(甫兒只)를 얹었다. 그 위에 소로·첨차로 결구하여 가구식으로 하였다.

대들보 위에는 동자기둥을 2개 놓아 종중보를 얹고, 다시 그 위에 동자기둥과 마루보를 걸쳤으며, 위에 판대공과 장여받침 종도리를 놓아, 서까래를 받치고 있다. 그러나 누의 높이가 다소 낮고, 사천왕문과 매우 가까이에 있어 답답한 느낌을 준다.

사찰의 주공간을 진입할 때 누 아래로 드나드는 문루인 경우가 많다. 화엄사(華嚴寺)의 보제루와 이곳 만세루는 낮은 중층의 누각으로 건물의 모서리로 돌아가게 하였다. 초기 사찰의 강당은 대웅전 뒤에 있었으나, 고려 이후부터는 대웅전 앞 뜰에 설치하였고, 불갑사도 마찬가지이다.

영광 불갑사 만세루 (靈光 佛甲寺 萬歲樓) 외면

영광 불갑사 만세루 (靈光 佛甲寺 萬歲樓) 외부 두공

영광 불갑사 대웅전 (靈光 佛甲寺 大雄殿) 정면

보물 제830호로 지정된 이 법당 건물은 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 다포계 집으로 분위기가 매우 화창하다. 그 분위기에 큰 역할을 하는 것은 문살의 꽃문양이다. 정면과 측면 모두 가운데 칸의 세짝 문을 연화문과 국화문으로 장식했고 좌우 칸에는 소슬빗살무늬로 처리했다.

그러나 정면의 것들은 예전부터 있던 것들인 데 반해 옆문의 문짝들은 근래의 것이다. 이 건물 암막새에 건륭 29년 갑신(영조 40년, 1764)이라는 명문이 있는데, 당시 기와를 갈아 얹은 것으로 볼 때 지금의 건물은 18세기 이전작으로 볼 수 있다.

보통 다른 절에서는 법당 옆 벽에 조그만 문이 한 개쯤 달려 있는데 비해 이 건물에는 옆면도 마치 앞면과 마찬가지로 벽 전체가 문이다. 이는 이 법당의 부처님이 건물 정면인 남쪽을 향하지 않고 서쪽을 향해 앉아 있기 때문이다.

이곳의 부처님들도 몇 해 전까지는 건물 정면을 보고 있었으나 번와불사 때 해체해보았더니 네 개의 내고주와 대들보에 파인 홈이 정면일 때보다 좌측면으로 될 때 더 잘 들어맞도록 되어 있었으므로 옛 모습으로 바꿨다고 한다.

밖에서 볼 때 측면인 쪽이 내용으로 보아서는 정면인데, 어째서 이렇게 되어 있는지는 알 수가 없다. 불단 위에 안치된 세 부처는 중앙이 석가모니불, 왼쪽이 약사여래불, 오른쪽이 아미타불로 잦은 전란을 겪는 가운데 무병장수를 갈망했던 조선 시대 후기의 보편화된 형식을 보인다.

천장 반자 귀퉁이의 연꽃 봉우리 조각과 닫집가에 세워진 기둥 위를 기어오르는 작은 동물상, 특히 부처님 좌대 아래 수미단의 모란 문양 등 법당 내부의 조각들 가운데는 눈여겨볼 것이 꽤 있다. 또 들보 위의 용 얼굴도 보통은 입체조각인데 이곳의 것은 상여에 붙이는 방상씨처럼 목판에 조각하여 붙였다.

대웅전 용마루에는 독특한 모양의 기와가 올려져 있어, 서쪽을 향해 앉은 대웅전 부처님들과 더불어 이 절의 또 다른 수수께끼가 되고 있다. 대웅전 뒤편 축대 위에 올라가 용마루 가운데를 보면 도깨비 얼굴 위에 우진각 지붕집이 올라가 있고 또 그 위에 보주가 얹힌 모습의 특이한 기와가 잘 보인다. 모두들 특이하다고만 할 뿐 그 유래와 용도에 대해서는 아직 설명되지 않고 있다.

영광 불갑사 대웅전 (靈光 佛甲寺 大雄殿) 천개

1985년 1월 8일 보물 제830호로 지정되었다.불갑사는 대한불교조계종 제18교구 본사인 백양사(白羊寺)의 말사로, 백제 때인 384년(침류왕 1)에 인도의 승려 마라난타(摩羅難陀)가 세웠다고도 하고, 백제의 승려 행은(幸恩)이 세웠다고도 한다. 대웅전은 석가모니불을 본존불로 모시는 법당(法堂)이다.

조선 중기에 건립되었는데, 건물의 암막새에 새겨진 ‘건륭 29년 갑신’이라는 명문으로 보아 조선시대인 1764년(영조 40)에 부분적으로 수리한 것으로 추정된다. 《조선사찰사료》에 따르면 1909년(순종 3)에 건물을 다시 보수하였다는 기록이 있다.

대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸 규모로, 다포계(多包系) 팔작지붕 건물이다. 기단은 화강암을 쌓아올려 다듬돌 바른층 쌓기 세벌대의 축조방법으로 되어 있고 주초는 정평주초석 방식이며 기둥은 배흘림 기둥이다. 외이출목(外二出目)·내삼출목(內三出目)으로 공포가 구성되어 있으며, 앞면 3칸은 개구부(開口部)를 두어 개방하였다.

건물 안쪽의 모서리 공포 부분에 용머리를 조각하였고 천장은 공포 사이를 순각판이 막고 있으며 층급 천장을 하였고 중앙에 우물천장을 설치하였다. 이 건물의 특색은 문살 문양인데, 앞면 3칸 모두 삼분합(三分閤) 빗살문으로 가운데 칸에 달린 문에는 연꽃무늬와 국화무늬를 조각하였다. 가운데 칸 좌우의 기둥 위에도 용머리를 장식하였다.

정면 전체에는 단청이 잘 되어 있고, 시대적 특성을 잘 나타낸 부재들이 보존되어 건축사 연구에 중요한 자료이다.

영광 불갑사 대웅전 (靈光 佛甲寺 大雄殿) 내부 두공

영광 불갑사 대웅전 (靈光 佛甲寺 大雄殿) 외부 두공

영광 불갑사 대웅전 (靈光 佛甲寺 大雄殿) 외부 두공

영광 불갑사 대웅전 (靈光 佛甲寺 大雄殿) 내부 두공

영광 불갑사 팔상전 (靈光 佛甲寺 八相殿) 전면

영광 불갑사 팔상전 (靈光 佛甲寺 八相殿) 외부 두공

영광 불갑사 명부전 (靈光 佛甲寺 冥府殿) 전면

영광 불갑사 칠성각 (靈光 佛甲寺 七星閣) 전면

경주 불국사 (慶州 佛國寺)

경상북도 경주시 진현동 토함산 서쪽 중턱에 있는 신라시대의 절로 대한불교조계종 제11교구 본사이다.

751년(경덕왕 10)에 김대성(金大城)의 발원으로 창건하였다. 그러나 「불국사고금창기(佛國寺古今創記)」에 의하면, “이차돈(異次頓)이 순교한 이듬해인 528년(법흥왕 15)에 법흥왕의 어머니 영제부인(迎帝夫人)과 기윤부인(己尹夫人)이 이 절을 창건하고 비구니가 되었다”고 한다.

그리고 “574년(진흥왕 35)에는 진흥왕의 어머니인 지소부인(只召夫人)이 이 절을 중창하고 승려들을 득도하게 하였으며, 왕의 부인은 비구니가 된 뒤 이 절에 비로자나불상과 아미타불상을 봉안하였다”고 한다. 또한, “670년(문무왕 10)에는 이 절의 강당인 무설전(無說殿)을 짓고 신림(神琳)·표훈(表訓) 등 의상(義湘)의 제자들을 머물게 하였다”고 전한다.

이들 기록에는 신라 불교의 역사를 통해서 볼 때 다소의 모순이 있지만, 현재 대웅전에 봉안되어 있는 불상의 복장기에서 이 불상들이 ‘681년(신문왕 1) 4월 8일에 낙성되었다’고 하였으므로 당시의 불국사가 대규모는 아니었지만, 대웅전과 무설전을 갖춘 사찰이었음을 알 수 있다.

불국사가 대찰이 된 것은 김대성에 의해서였다. 『삼국유사』에는 “김대성이 현세의 부모를 위해서 이 절을 창건하였다”고 한다. 그러나 이 절은 751년에 공사를 시작하여 774년(혜공왕 10) 12월에 그가 생애를 마칠 때까지 완공을 보지 못하였으며, 그 뒤 국가에서 완성시켰다.

따라서 이 절은 김대성 개인의 원찰(願刹)이라기보다는 ‘국가의 원찰로 건립되었다’는 설이 지배적이다. 준공 당시 이 절은 대웅전을 중심으로 한 일곽 등 5개의 지역으로 구분되어 있었는데, 대웅전, 극락전, 비로전, 관음전, 지장전 등을 중심으로 한 구역이다.

이 밖에도 그 위치를 알 수 없는 건물의 이름이 45종이나 나열되어 있다. 그 중에서도 큰 건물로는 오백성중전(五百聖衆殿, 32칸)·천불전(千佛殿, 25칸) 등이 있고, 이 두 개의 건물만큼 크지는 않아도 중요한 건물로는 시왕전(十王殿, 5칸)·십륙응진전(十六應眞殿, 5칸)·문수전(文殊殿, 5칸) 등이 있다.

또한 승방이라고 생각되는 동당(4칸)·서당(4칸)·동별실(5칸)·서별실(5칸)·청풍료(淸風寮)·명월료(明月寮)·객실·영빈료 등이 있었으며, 그 밖에 누·각·문·고·욕실 등이 그 중에 포함되어 있다.

김대성이 중창한 뒤 임진왜란 전까지 이 절은 9차례의 중창 및 중수를 거쳤다. 887년(진성여왕 1)과 1024년(현종 15)에는 규모 미상의 중수를 하였고, 1172년(명종 2)에는 비로전과 극락전의 기와를 갈았으며, 1312년(충선왕 4)에도 규모 미상의 중수를 하였다. 1436년(세종 18)에는 대웅전과 관음전(觀音殿)과 자하문(紫霞門)을 중수하였고, 1470년(성종 1)에는 관음전을, 1490년에는 대웅전과 각 절을 중수하였다.

1514년(중종 9)에는 극락전의 벽화를, 1564년(명종 19)에는 대웅전을 중수하였다. 1593년(선조 26) 5월 왜구가 침입하여 백성들과 물건을 노략질할 때 좌병사(左兵使)는 활과 칼 등을 이 절의 지장전 벽 사이에 옮겨다 감추었고, 왜병 수십 명이 이 절에 와서 불상과 건물과 석조물의 아름다움을 감상하며 감탄하다가 무기가 감추어져 있는 것을 발견하고는 여덟 사람을 밟아죽이고 절을 불태워버렸다.