고연희의 옛 그림속 인물에 말을 걸다 Ⅱ

강산무진도,기영회도,부신초동도,방학도,설중방우도

7. 이인문 ‘강산무진도’ - 왕의 비전, 무궁무진 발전하는 행복한 나라

속세 떠난 그들만의 理想鄕 아닌 張三李四들의 ‘행복한 현실’ 꿈꾸다

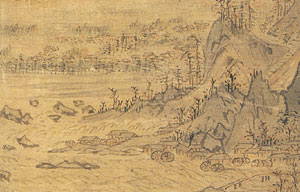

▲ ① 도르래 -‘강산무진도’ 부분도. 도르래로 물자를 수송하는 장면.

▲ ② 장터의 양륜거 -‘강산무진도’ 부분도. 바퀴가 두 개 달린 ‘수레(양륜거)’가 오가는 장터.

▲ ③ 선박 -‘강산무진도’ 부분도. 조선시대 물류 운송의 핵심 수단이었던 선박

▲ ④ 땅끝마을 물레방아 -‘강산무진도’ 부분도. 에너지에 대한 꿈이 담긴 ‘땅끝마을 물레방아’

8.6미터에 이르는 긴 그림 ‘강산무진도(江山無盡圖)’. 제목의 뜻은 무궁무진 산수강산이다. 그런데 사실상 이 그림에는 옛 산수화의 ‘산수’(山水)가 존재하지 않는다. 이 그림에는 번영하는 인간 사회가 들어서 있으며 은자가 머물 산수가 없기 때문이다. 그림 속 너른 산하 구석구석까지 주거, 교통, 선박, 교역 등 문명이 가득하다. ‘강산무진도’는 정조(正祖) 시절 화원화가 이인문(李寅文·1745~1821)이 국왕의 비전을 담아 그린 특별한 산수화였다.

# 전통 산수와 다른 ‘산수’

산수화 속 ‘산수’란 원래 ‘현실 너머’의 공간이다. 그 ‘산수’에는 달빛 낚는 어부와 그의 벗 나무꾼 혹은 뜻이 높은 스님과 시인이 유유자적 노닌다. 그래서 산수화를 펼치면 우리 마음은 퍼뜩 현실을 훌쩍 떠나 정신이 자유로운 세상을 상상하게 된다. 도가사상이든 유학사상이든 자연의 산수를 흠모하는 마음이 비슷했다.

산수화가 본격적으로 발전하던 중국 송나라의 대표적인 산수화가 곽희(郭熙·1060∼1080년경 활동)가 산수화의 필요성을 이렇게 말했다. “속세의 온갖 일에 구속받는 것은 누구든지 싫어하고, 안개 피고 구름 도는 절경 속 신선과 성인의 경지는 누구든지 동경하나, 제 한 몸만 깨끗하게 하자고 세상을 버리고 산수에 들 수 없으니, 훌륭한 화가에게 산수를 그리게 하여 방 안에서 그 풍광을 즐길 수 있게 한다.”

그러나 ‘강산무진도’는 이러한 산수화의 기본속성에서 벗어나 있다. 이 그림을 가만히 들여다보면 알 수 있다. 산수감상으로 그칠 수 없다는 것을. 이 그림 속 산수는 속세를 초월한 자연이 아니라 문명이 앞선 곳이다. ‘강산무진도’의 산수에는 의미의 룰이 바뀌어 있고, 이 그림 속 인물들은 문명의 혜택을 누리고자 산수의 공간을 활기차게 누비고 있다.

# 새로운 패러다임의 유토피아

‘강산무진도’를 펼치면, 두루마리 오른 끝에 처음 등장하는 장면이 소나무 청정한 언덕이다. 그 배경에 도시의 건물이 아련하다. 첫 장면의 배경이 자연스러운 먼 산이 아니라 인공의 건물이라니 심상치 않다. 이어지는 골짝에는 고급 주택이 즐비하고 가옥마다 휘장이다. 그 속의 인물들은 담소를 나누거나 산책을 나서고 가마로 길을 떠난다.

두 개의 골짝을 지나면 거대한 항구가 등장한다. 정박한 배들은 그 수를 헤아리기 어렵다. 너른 물길로 배들이 다니는데 거대한 선박과 조그만 고깃배가 어울려 있고 인물들이 분주하다.

물은 다시 산으로 이어지고 산기슭은 곧 번잡스러운 장터이다. 짐 실은 나귀와 수레 끄는 소리가 요란하다. 장터의 거리는 그 다음 계곡으로 이어지고 이곳에 선 높은 언덕은 도르래로 교통한다. 이어지는 산세가 몹시 험하고 긴 폭포가 쏟아진다. 심산유곡이다. 그런데 높은 산등성이에서 나귀가 내려오다 앞다리를 번쩍 들고, 폭포수 물길 뒤로 가옥과 울타리가 즐비하다. 폭포 뒤로 건설된 문명이 신기하고 놀랍다.

이어지는 산수는 더욱 기이하다가 뚝 그치고 평지가 등장한다. 그곳은 성곽이 둘러지고 수문(水門)이 크게 뚫린 도시다. 모두가 기와집이며, 거대한 수문에는 큰 배가 드나든다.

화면의 끝은 물을 접한 땅끝인데, 땅끝마을 집집마다 수레바퀴가 돌아간다. 물레방아일까. 문명의 혜택이 산수 깊숙이 닿지 않는 곳이 없다.

동아시아 고전의 보편적 유토피아는 무릉도원식 농경사회였다. 그곳은 숨어 있으니 현실과 단절된 폐쇄적 공간이며, 자급형 경제구조에 남녀노소 평등하다. 소박하지만 평화로운 세계라 동경되었다. 대개의 산수화가 한가로운 분위기를 그리는 것은 이와 상통한다.

‘강산무진도’는 도원식 유토피아에서 벗어나 있다. 이 그림 속 공간은 현실세상으로 열린 개방형이며 확장형이다. 산수와 현실은 분리되지 않는다. 발전하고 화합하는 인간사회가 산수 속에 펼쳐진다. 새로운 타입의 유토피아라 할 수 있지 않을까.

# 도르래로 올리는 활기

인간 문명의 발전에서 ‘바퀴’의 등장은 매우 중요하다. 동그란 형체가 구르면서 발휘하는 효과의 발견이 획기적으로 인력을 절감시켜 주었기 때문이다. ‘강산무진도’에서 가장 널리 소개되는 부분이 도르래 장면이다. 높은 언덕 위에 나무 버팀목을 쌍으로 세우고 그 위에 장대를 얹고 장대에 줄을 감아 돌리면서 물건을 올리는 방식이다. 그림을 보면 언덕 아래 사람들이 끈을 당기면서 들것이 위로 오르고 있다.

이 도르래는 ‘녹로’(?N??)라는 고식도르래에 속한다. 조선의 학자들이 즐겨 보았던 명대서적 ‘천공개물’(天工開物)에 따르면, 녹로는 중국 서한(西漢)의 벽화에서 그 기원을 추적할 수 있고, 명나라에 이르도록 널리 사용되었다. 사실상 ‘강산무진도’에 그려진 도르래란 것은 녹로라 부르기에 원시적이다.

그림 속 인물들이 물자수송의 필요에 응하여서 급조해 사용하는 제작물이 분명하다. 그림 속 인물들은 도르래로 물건을 올리느라 산 위와 산 아래 적잖이 모였다. 그들의 환호성과 분주함 속에 협동하는 활기가 전달된다.

조선시대 산수화에 도르래가 그려진 것이 또 있을까? 심사정(沈師正·1707∼1769)의 ‘촉잔도’(간송미술관 소장)가 있다. ‘촉잔도’ 역시 8미터가 넘는 긴 두루마리의 산수화인데, 이 그림은 산길의 험난함을 묘사한 당나라 시인 이백(李白·701∼762)의 ‘촉도난’을 옮긴 것이다.

‘촉잔도’의 도르래는 크고 완전한 녹로이다. 큰 들것에는 행려자를 태웠으니, 오늘날의 케이블카를 연상케 한다. ‘촉잔도’의 도르래는 산악의 험난함을 표현하는 매체이다. 이에 비해 ‘강산무진도’의 도르래는 작고 활기차다. 언덕 아래 물건을 언덕 위로 신속히 옮길 수 있는 편리한 도구로 그려져 있다.

# 수레 사용의 추구

바퀴 활용의 문명은 중국이 앞서고 있었다. 18세기 조선학자들의 연행기록에서 빠뜨리지 않는 것이 중국의 다양한 수레였다. 1780년 중국을 다녀온 박지원이 ‘열하일기’에서 통탄한다.

“우리나라에 수레가 전혀 없는 것은 아니지요. 그러나 바퀴가 온전하게 둥글지 않고 바퀴 자국에는 틀이 없으니, 이는 수레가 없는 것과 마찬가지라오. 그런데 사람들 하는 말이, ‘우리나라는 길이 험하여 수레를 쓸 수 없어’라 하니, 이게 무슨 말이오? 나라에서 수레를 쓰지 않으니 길이 닦이지 않을 것인데.”

‘전철(前轍)을 밟는다’는 말이 있다. 앞 수레가 다져놓은 길로 뒤 수레가 따라갈 때 이르는 말이다. 전철을 밟으려면 바퀴 간격이 일정해야 한다는 조건이 따른다. 박지원은 전철로 다져진 길, 즉 바퀴 규격의 합리적 제도화를 바랐다. 그는 주장한다.

“충청도 보은의 대추, 내포의 소금, 전라도 고흥과 남해의 귤·유자, 관동의 벌꿀 등 모두 백성들에게 필요한 물자인데 원활하게 유통되지 못한다. 그 이유는 수레가 발달하지 못하여서이다.” ‘강산무진도’의 장터장면을 보면 수레가 다닌다. 바퀴가 두 개 달린 ‘양륜거(兩輪車)’이다.

# ‘이고 지기’보다 합리적 운송

“이고 진 저 늙은이 짐을 벗어 나를 주오. 나는 젊었으니 돌인들 무거우랴. 늙기도 설어라 커늘 짐조차 지실까.” 16세기 정철 시조에 담긴 경로사상은 실로 귀감이다. 그런데 18세기 학자 유수원(柳壽垣·1694∼1755)이 쓴 ‘우서((迂書)’를 보면, 중국의 북경에는 이고 진 사람이 없다고 감탄한다.

그들은 외발의 손수레로 밀거나 어깨에 거는 들것으로 짐을 옮긴다는 것이다. 그렇다. 짐을 대신 들어드리는 인정(仁情)보다 한수 앞선 방식은 혼자서도 끌고 다닐 손수레를 만들어 드리는 합리적 태도이다. 조선후기 문헌에는 수레의 사용에 대한 학자들의 진지한 사고가 끊임없이 등장한다.

일찍이 18세기 초 숙종 치세 때 병조판서 민진후(閔鎭厚·1659∼1720)가 아뢴다.

“신이 북경에 갔을 때 독륜거(獨輪車·외발 손수레)를 보았습니다… 고쳐서 양륜거(兩輪車·두발 손수레)를 만들도록 하였더니, 독륜거보다 조금 나았습니다.”

이어지는 18세기 연행기록들은 북경거리의 독륜거와 다양한 수레를 거듭 소개하고 있다. 그럼에도 결국 19세기의 학자 이규경(李圭景·1788∼?)의 글을 보면, “중국의 수레사용은 매우 다양한데, 우리나라에서는 오로지 양륜거뿐이다”라고 돼 있다.

독륜거가 외발 수레에 물건을 균형잡히게 싣고 밀고 다니는 손수레라면, 양륜거는 바퀴가 두 개 달린 수레이다. 바퀴가 두 개라 안정감이 있기에 우리나라에서는 양륜거가 발달되었던 것 같다.

‘강산무진도’의 장터를 보라. 이고 진 사람이 없다. 수레를 끌거나 어깨에 메거나 나귀에 싣고 다닌다. 인물들이 밀고 다니는 작은 수레는 모두 양륜거다. 박지원의 글을 상고하면, 실제로 그 당시에 양륜거가 많지는 않았을 것이다.

근대기 사진을 검토하면 여전히 이고 진 사람들이 많다. 그림 속 장터는 18세기 실제상황은 아니다. 바람직한 운송기구가 널리 사용되는 이상적 장면이 그려져 있는 것이다.

# 선박의 중요성

‘강산무진도’에 주장된 문명의 이기는 ‘배와 수레’이다. 이들은 수륙의 주요한 교통수단이자 물류유통 수단이었다. 바다에 접한 한반도에서 배의 중요성은 매우 크다. 조선왕조실록을 보면, 배 침몰의 사고기사가 자주 등장한다.

배 수십 척이 침몰했을 때, 태종이 죽은 이들을 애통해하자 신숙주가 왕을 위로했다. “그래도 수로운송이 육로운송보다 용이하니 어쩔 수 없습니다.” 조선의 왕실에서 안전한 배의 제조에 관심을 기울였던 것은 당연지사이다.

정약용을 비롯한 실학자들은 물론이요, 국왕 정조도 선박제도에 대한 관심이 지대했다. 정조가 조선시대 선박에 대하여 자세히 설명하고 선박제조의 제도개선이 급선무라 지시한 어명이 ‘홍재전서’에 실려 있다.

‘강산무진도’에 그려진 배는 대략 헤아려도 100척이 훌쩍 넘는다. 그 가운데 강과 바다로 자유롭게 다니며 물품을 운반하는 대형선박, ‘조선’(漕船)이라 불리던 배가 눈에 띈다. 그림 속의 배는 중국에서 ‘조방’(漕舫)이라 불린 중국식 조선이다. 좋은 배를 많이 제조하여 안전하고 신속한 유통구조를 마련하고픈 꿈이 담긴 화면이다.

# 이상적 개발과 행복한 백성을 구상

조선후기 정조와 그가 아낀 학자들은 청나라의 시스템을 배우고자 했다. 청나라가 어떤 나라인가. 중국을 무너뜨리고 인조의 머리를 조아리게 한 오랑캐나라이다. 그러나 척화공신 김상헌의 후손 김창협(金昌協·1651∼1708)이 깃발을 꽂았다. “청나라에 어찌 배울 것이 없겠는가. 사신으로 가는 분은 청나라의 서적을 구해오시게!”

정조는 젊은 학자들의 의견에 귀를 기울였다. 젊은 학자들은 중국의 문명을 보고하며 배울 것을 정리했다. 정조는 꿈꾸었다. 발달된 문명의 혜택으로 성덕을 베풀고 그 속에서 활기차고 행복한 백성들을. ‘강산무진도’에는 수륙의 운송시스템이 완비되어 있고, 땅끝에도 분산형 에너지발전시스템이 마련되었으며 정비된 도시와 지역마을의 발전이 구상되어 있다.

오늘날에 그려졌다면 항공과 정보의 시스템 및 대체에너지 개발의 구상도 첨가되지 않았을까? 그런데 오늘날에도 우리 국토의 농산물 유통과 에너지수급 상황에 문제가 있다. 새 시대의 새 정부가 국민의 행복을 약속하며 출범하는 이 시간. 한반도의 산천은 여전히 수려하다. ‘강산무진도’ 속 행복한 인물들의 새 버전, 이 시절의 강산무진을 구상해봄 직하지 않을까?

[출처] 고연희 미술사학가: <고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다> / 문화일보

8. 작자미상 ‘기영회도’ - 취(醉)할 것인가, 말 것인가

음주의 禮는 서로 기뻐하는 것, 마시되 취하지 말라

▲ 작자미상, ‘기영회도’, 1584년, 비단에 채색, 163.0×128.5㎝, 국립중앙박물관 소장

▲ 이한철 ‘취태백도’, 19세기, 종이에 담채, 지름 80㎝, 서울대박물관 소장.

한 해가 저무는 이즈음, 사람들 모임에 빠지지 않는 것이 술이다. 묵은 해의 근심을 잊고자 망우(忘憂)의 한 잔, 새해의 축복을 기원하는 축원(祝願)의 한 잔이 오간다. 그러자니 음주문화의 지나침이 지적되기도 한다. 이에, 옛 시절 술 문화의 ‘예(禮)’에 대하여 그림을 보며 생각해 보려고 한다. 한 폭 그림은 예법에 깍듯한 연회장면을 그린 것이고, 또 한 폭 그림은 예법을 무시한 음주시인을 그린 것이다.

‘예(禮)’와 정치

‘예’라 하면 일상의 에티켓 정도로 들리겠지만, 애당초 ‘예’란 말은 어떠한 체제가 전아하게 운영되는 양상을 뜻하는 말이다. 중국의 고대국가가 정비될 때 질서가 필요한 모든 영역에 ‘예’가 마련되었다. 혼인에는 혼례, 장례에는 상례, 제사에는 제례, 성인식의 관례 등.

중국의 고대로부터 조선말기까지 금과옥조로 여긴 ‘예기(禮記)’는 ‘예’를 기록한 책이다. 조선은 ‘국조오례의’를 편찬해 예법을 재정비했다. 국가의례로부터 가정의례에 이르기까지 옛 사람들은 ‘예’에 벗어나지 않고자 했다. ‘예’의 양상들은 그 집단의 권위와 품격을 보여주었고, ‘예’를 지키는 것은 권위와 정통성을 주장하는 방법이었기 때문이다.

사회 속에서 권력을 획득하고자 하는 것이 ‘정치’라고 정의할 때, ‘예’는 정치를 위한 중요한 수단이었다. ‘예’를 지킴으로써 권력에 봉사하였고 ‘예’를 통하여 권력의 획득을 표시하였기 때문이다.

음주(飮酒)의 ‘예’

‘예기’에서의 음주란 ‘서로가 기뻐하는 것(합환·合歡)’이며, ‘취하지 않음’을 중시한다. 취하지 않게 하고자, 술 한 잔을 올리고 백 번 절하는 예를 요구했다.

취하지 않는 음주의 예법은 조선의 왕실에서도 거듭 강조됐다. 건국초의 태조, 태종, 세종이 모두 술의 경계를 공식적으로 요구했고 특히 세종이 내린 ‘계주교서(誡酒敎書)’는 지속적 영향력을 행사한 글이다. ‘계주교서’의 요지가 이러하다.

‘술 때문에 곡식과 금전이 낭비되고, 술 때문에 내면의 의지를 잃게 되고 외면의 권위마저 잃게 된다. 술 때문에 부모를 잊고, 혹은 술로 인해 남녀간의 분별을 잃고, 끝내 가정을 무너뜨리고 나라를 잃게 된다. 술 마시다 살해당한 이들이 허다하다. 술 마시다 장이 썩어 죽은 자, 술 마시다 가슴이 상해 죽은 자, 혹은 정신을 잃어 죽은 자의 경우가 있으니, 술의 폐해를 입지 않도록 부디 조심하라.’

이 글은 우리 역사를 예로 들었다. “옛날 신라는 포석정에서 패하였고 백제는 낙화암에서 망했으니, 모두 술 때문이다. 고려 말기에는 아래 위가 술에 빠져 방자하게 굴다가 멸망의 지경에 이르렀다.” 세종의 염려는 간곡했다. “국가의 장래를 생각하지는 못할지언정 제 한 몸의 생명도 돌아보지 못한단 말인가? 배우고 벼슬하는 자들이 그럴진대 거리의 백성들이 무슨 짓을 안 하겠는가?”

세종이 ‘계주교서’로 허락한 바, 술을 마셔도 좋은 때는 오직 세 가지 경우다. 제사를 지낼 때, 손님을 접대할 때, 그리고 어르신을 봉양할 때다. 하늘을 기쁘게, 손님을 기쁘게, 노인을 기쁘게 함으로써, 스스로 기쁠 수 있는 단계까지만 음주하라는 엄격한 지시다.

음주의 ‘예’. 나라를 다스리는 국왕이 염려하지 않을 수 없는 일이었나 보다. 그 자신과 신료들이 술로 실수하는 일이 없도록 술을 경계한 세종의 의지는, 세조와 숙종이 모두 동의하여 이 글을 다시 알리면서 술의 폐해를 줄이고자 노력하였다.

노인 봉양의 연회장면

조선에서 ‘경노존현’(敬老尊賢·어르신을 공경하고 현명한 이를 존대한다)의 유교강령은 국가적 정책의 하나였다. 국가의 원로를 예우하는 연회는 노인을 봉양하여 술을 올리라는 세종의 허락일 뿐 아니라, 나라의 권위와 평온을 증명하는 정치행위였다. 1∼2품의 관직을 지낸 원로공신에게 베푸는 연회를 ‘기영회(耆英會)’ 혹은 ‘기로회(耆老會)’라 한다. ‘기(耆)’란 60세이고 ‘노(老)’는 70세다. 눈썹과 머리카락이 하얗게 세는 때다.

오늘날에도 중요 모임에 기념촬영이 있듯, 조선에도 그림기록의 전통이 있었다. 모인 이들의 수만큼 그림을 그려 각자 보관하는 풍습도 있었다. 여기 소개하는 ‘기영회도(耆英會圖)’는 국왕 선조가 원로들을 모시고 술을 대접한 기영회를 기록한 그림이다.

이 그림은 현존하는 조선시대 기영회도 중 크기도 가장 크고 필묵의 솜씨도 뛰어난 걸작이다. 모임그림의 틀에 맞게, 그림제목-그림-모인 이들의 이름의 순으로 삼단구성을 갖추고 있다. 실력 있는 화원의 솜씨이며 여러 측면에서 시각자료로 가치가 높기에, 문화재청에서 보물로 지정한 그림이다.

그림 속 기영회는 1584년 이른 봄의 행사다. 초대받은 이는, 홍섬(1504∼1585), 노수신(1515∼1590), 정유길(1515∼1588), 원혼(1505∼1588), 정종영(1513∼1589), 박대립(1512∼1584), 임열(1510∼1591) 등 7명이다. 모두 옅은 홍색도포를 입었다. 최고품계의 관료복식이다. 임열만이 2품이었고 그 외는 정1품 혹은 종1품의 관직을 지냈다.

노인들은 각 상을 받은 뒤, 술을 받고 있다. 실내의 중앙에 두 사람이 마주하고 읍을 하며 술잔을 들었다. 시중드는 여인이 그 앞에 앉아 술잔을 올린 것으로 보인다. 이 술은 임금이 내린 술이라 하여 ‘선온’(宣??·베풀 선, 술 빚을 온)이라 불린다. 순백자 항아리 한 쌍이 선온을 담아온 용기로 보인다. 화면의 왼편 하단에 놓여 있다.

헌수(獻壽)의 예와 태평성세

원로들이 받는 선온은 장수(長壽)를 기원하는 헌수례다. 장수는 오복(五福)의 첫째 항목이라, 오복의 축원전체를 뜻하게 된다. 오복은 ‘서경(書經)’에서 나온 말이다. “첫째는 장수(壽), 둘째는 부유(富), 셋째는 강녕(康寧·건강하고 평안함), 넷째는 유호덕(攸好德·덕을 닦음), 다섯째는 고종명(考終命·천명을 다함)이다.”

‘서경’의 문맥에 따르면, 오복은 천자(황제)가 거두어 백성들에게 나누어 주는 것, 말하자면 복지의 혜택이다. 조선시대 문헌에서도, 국가가 사면을 베풀 때 오복을 베푼다고 하였다. 그러나 원로들에게 헌수의 술잔으로 예를 취하는 것은 백성들의 복지와 실제로 별 상관이 없다. 연회의 축복과 헌수의 예는 정권의 안정됨을 공표하고 태평성세를 보장하는 상징적 행위로 보아야 할 것이다.

연회의 분위기는 평온하고 화락하다. 노인들은 표범의 가죽으로 보이는 호피 방석에 앉았으니 국가적 품위에 손색이 없다. 뒷벽에 장식된 그림은 길고 크게 표구된 장벽화다. 병풍이 아닌 것은 특이하다. 보기에 왼편에 그려진 것은 동백과 매화이고 오른편에 드리워진 것이 소나무다.

그 사이로 물새들이 물결을 가르며 헤엄친다. 한 쌍은 목이 푸르고, 한 쌍은 목이 붉은 황오리다. 겨울산수를 설경으로 그린다면, 겨울화조는 동백과 매화로 그리는 전통이 있었다. 붉은 동백과 흰 매화에 푸른 소나무 깃들인 정원풍경. 화려함과 기품을 최고로 자랑하는 겨울풍경이다.

병풍 앞에는 두 개의 향로가 놓였는데 삼족(三族)의 청동기라 고풍스럽다. 그 앞에 커다란 촛대가 있다. 촛불은 연회가 밤으로 무르익음을 뜻하며, 동시에 연회의 시간이 흐르고 있는 것을 뜻한다. ‘예기’에 따르면, 연회장의 촛불은 다 타들지 않게 한다. 이는 촛대가 다 녹기 전에 연회를 마치라는 절제의 요구다.

화면 하단의 커다란 백자병에 홍백의 조화(造花)가 꽂혀 있다. 연회에 참석한 이들의 머리에도 조화가 꽂혀 있다. 동백으로 보인다. 대청 끝에 자리한 악대들의 연주에 꽃병 뒤로 너울대는 기녀들의 춤이 끊이지 않는다. 연회의 화락한 분위기다.

이 그림은 예의와 격식으로 축수의 선온이 오가는 가운데 국가의 태평성세를 기원하는 술잔치를 기록하고 있다.

‘예’를 벗어난 시인

황제의 부름을 받고도 만취하여 몸도 일으키지 못했다는 저 당나라 시인 이백은 ‘예’를 무시했던 사람이 분명하다. 그러나 이백을 들어 ‘예’의 이름으로 처단하는 경우는, 옛 글에서 찾아보기 어렵다. 이백은 많은 문사들의 흠모와 사랑을 독차지했다.

성호선생 이익(1681∼1763)이 평했다. 그것은 “시(詩)로서이지, 술로서가 아니오”라 한다. 이백의 만취는 그 예술의 비범함을 표현해준 방법일 뿐이었다.

19세기 화원화가 이한철(1808∼?)이 그린 ‘취태백도(醉太白圖)’를 보면, 이백이 보기 좋게 늘어져 안하무인이다. 그 뒤로 커다란 술동이가 보이고 이백의 배는 술동이처럼 둥글게 부풀어 있다. 그 옆에 적힌 시는 두보의 ‘음중팔선가(飮中八仙歌·술 취한 여덟 신선을 노래하다)’ 중 이백을 읊은 구절이다.

‘이백은 한 말 술에 시 백편을 짓고,

장안의 저잣거리 주점에서 잠드시네.

황제가 불러도 배에 오르지 못하고

신(臣)은 ‘술의 신선(酒中仙)’이라고 스스로를 칭하네.’

李白一斗詩百篇

長安市上酒家眠

天子呼來不上船

自稱臣是酒中仙

취(醉)를 예찬하는 사람들

이백뿐인가. 취하지 말라는 예법의 엄격함을 깡그리 무시하고 취해야만 한다고 주장했던 일군의 철학자와 문인들이 있었다. 전설 속의 죽림칠현(竹林七賢·3세기 활동)이 으뜸이다. 아침마다 늦잠을 자고 일어나자마자 술부터 마시는 것이 그들의 생활규칙이라 기록되어 전한다.

전원으로 돌아가 실컷 마시겠노라 한 도연명(365∼427)이 버금이다. 깨어있는 놈들이 세상을 망친다고 마음껏 비방하고 자신은 깨지 않고 취하여 살겠노라 선언했던 지식인이다. 그런데 세상에 깨어있는 사람들이 도연명에게 술을 선물했고 도연명의 시 ‘음주’를 즐겨 읽었다.

사실, 죽림칠현이 실제로 그랬는지 도연명이 실제로 그랬는지 따질 일이 아니다. 죽림칠현은 말할 것이 없고, 도연명의 주옥같은 명문(名文) ‘귀거래사’와 ‘도화원기’는 취한 정신으로 쓸 수 있는 글이 결코 아니다. 문제는 그들을 사랑하노라 선언하며 음주예찬을 표방했던 후대의 문사들이다.

그들 중에는 ‘취중(醉中)’ 심지어 ‘몽중(夢中)’을 핑계 삼아 하고 싶은 이야기를 했고, 혹은 음주를 예찬함으로써 세상의 명리에 초월한 자신의 인격을 주장하고자 했다. 이것이 ‘취태백도’의 기능이었을 것이다. 밥이 귀한 시절이니 술이야 오죽하랴. 금주령의 실제원인은 식량부족이었다. 취할 만큼 실컷 마시고 세상을 풍자하며 살아가는 삶이란 일종의 낭만이었거나, 자기표현의 수단이었다.

더욱 큰 문제는 철학도 없이 정치도 없이 예를 벗어나 술을 마시는 경우다. 그것은 현대 한국사회만의 문제는 아닌 듯하다. 조선시대의 음주문화에도 유사한 문제가 있었던 것으로 보인다.

술의 폐해, 술의 쓰임새

중종 때 책문(策問·과거의 마지막 합격자 33인의 등수를 매기는 논술시험)으로 술의 폐해를 논하라는 문제가 출제되었다. 조선시대 음주문화도 지속적 사회문제였음을 직감하게 하는 출제다. 장원으로 뽑힌 이의 글은, 술의 폐해와 술의 순기능을 함께 다루었고 술의 폐해를 다스리는 일은 각자의 마음으로 다스릴 일이라 하였다.

적절히 술의 기능을 활용하는 것이 좋다는 것을 논술로 표현한 것이다. 중종은 그의 글을 좋게 여겼다. 실제로 중종은 마음이 울적하면 술병을 들고 신하들과 어울려 격의 없는 대화를 나누길 원했다.

실행이 불가능한 법이 금주법이라고 한다. 금주령이 내려진 곳에서는 기상천외의 양조업과 유통업이 개발되었다. 이는 동서양이 모두 그랬다. 조선 초기부터 술을 경계하는 어명이 거듭 배포되었지만 제대로 지켜지지 않았다. 조선시대 관료들의 회음(會飮)문화는 지나쳤다고 한다.

영조는 끝내 금주령을 내렸고 왕실의 제사에도 술을 없애고 식혜를 올렸다. 그러나 정조는 금주령이 백성들의 소요만 일으킨다고 하였다. 영조 금주령의 결과가 어떠했는지 미루어 알 수 있다.

옛 그림 속 인물들이 보여준 음주의 예법와 정치, 음주에 기탁하거나 음주를 빙자한 자기표현의 수단 등을 다시 음미해볼 일이다. 음주문화의 미묘한 내면과 끊이지 않는 문제는 여전히 심사숙고할 일인 듯하다.

[출처] 고연희 미술사학가: <고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다> / 문화일보

9. 김홍도 ‘부신초동도’ - 나무꾼이 행복한 세상

눈쌓인 겨울산·땔감 진 나무꾼’ 그들 넋두리가 곧 민심의 소리

▲ 김홍도 <부신초동도>, 종이에 옅은 채색, 29.5×37.9㎝, 개인소장

▲ 유운홍 <부신독서도>, 비단에 옅은 채색, 16.1×22.1㎝, 서울대박물관 소장

하얀 눈 소복한 산길로 소년들이 지게를 지고 간다. 추운 줄도 모르고 무거운 줄도 모르는 듯 소년들의 모습이 밝아 보인다. 그런데 이 그림을 산뜻한 설경의 풍속으로 감상하고 접자니, 천진한 그들 표정 위로 크게 솟은 땔감더미가 가슴에 얹힌다. 나의 아들 같은 너희들, 무슨 사연으로 땔감을 높이 지고 이 그림에 들었니.

나무꾼의 일, 그 의미

몸을 힘들게 하는 일 중의 하나로 ‘부신(負薪)’을 꼽는다. ‘땔나무를 메다’는 뜻이다. 산에 들어 지게 가득 나무를 싣고 필요한 곳까지 나르거나 혹은 저잣거리에 내다 파는 일까지, 나무꾼 혹은 꼴꾼이라고 불리던 이들이 하던 일이다. 일의 귀천으로 따지자면 천한 일에 속한다.

고관대작을 두루 지내고 몸이 늙은 관료들이 사직서를 올릴 때, 자신을 ‘부신’이라 칭했다. 부신으로 더 이상 이 공직을 감당할 수 없다고 했다. 왜 하필 ‘부신’일까? ‘부신’으로 병든 몸을 표현하는 것은, 중국 한나라 때 정리된 경전 ‘예기(禮記)’에서 비롯한다. 유래가 오랜지라 그 이유를 밝히기가 쉽지 않다. 땔나무를 지고 온 피곤함으로 몸에 병이 들었다는 뜻인지, 몸이 병들어 땔나무를 질 수 없다는 뜻인지 추측의 해석만이 구구하다.

분명한 것은 관직에서 떠나려는 뜻을 전할 때 ‘부신’이라 칭하며 구실의 표현으로 삼았다는 점이다. 주어진 해석을 존중하며 극단으로 유보해 그 뜻을 밝히자면, ‘부신’이란 ‘힘든 일’이며 ‘필요한 일’이다. 한편 ‘맹자(孟子)’에는 ‘부신’과 같은 뜻으로 ‘채신(採薪·땔나무를 함)’의 근심이란 말이 나온다. 조선의 관료들이 물러날 때 ‘부신’ 외에 ‘채신’이란 표현도 자주 썼다.

굳이 나무꾼이 땔나무를 하여 짊어지는 일에 자신을 비긴 것은, 아마도 그 비유에 의미가 있기 때문이리라. 맑은 산에 깊이 들어 나무하는 일이라 쾌쾌한 구석이 전혀 없다. 또한 땔나무가 무엇인가. 밥을 짓고 방 데우는 필수연료 아닌가. 산 속 노동의 청정한 분위기와 그 노동의 가치가 이러하니, 나무꾼의 비유에는 그 자체로 속깊은 매력이 담겨있다.

나무꾼의 말, 그 권한

옛 어른이 말씀하시길,

‘나무꾼에게 묻고 들으시오.’

(先民有言, 詢于芻?.)

중국 고대의 노래모음집 ‘시경(詩經)’ 대아(大雅) 편의 한 구절이다. 나라를 다스리는 사람은 명분을 내세우는 관료들의 논리나 달콤한 아첨에 미혹되지 말고, 차라리 나무꾼의 이야기에 귀를 기울이란 요구이다. 두서없는 나무꾼의 넋두리, 그 삶의 포부, 나무꾼의 상상, 나아가 그들의 사랑이야기까지. 그들이 하는 말, 즉 민심에 귀를 기울여야 한다는 뜻이다.

고위관직의 신료들이 왕에게 상소문을 올릴 때, 종종 이런 토를 덧붙인다. “제가 나무꾼의 말로 아룁니다.” 나무꾼의 발언권이 신료의 그것보다 낫다니. 이는 나무꾼 비유의 의미 있는 매력을 작동시킨 수사법이다. 거짓을 모르는 나무꾼의 성실함으로, 명리에 상관치 않는 나무꾼의 순진함과 소박함으로 이 글을 아뢰고 있다는 말이며, 자신의 요청만은 특별히 꼭 들어달라는 간절한 당부이다.

겨울산 나무꾼의 영상

나무꾼을 그린 그림이 있다. ‘부신초동(負薪樵童·땔나무 진 나무꾼 소년)’이란 제목이며, 김홍도(1745∼?) 말년의 작품으로 전한다. 땔나무 지고 돌아가는 소년들. 등에 쌓아 올린 나뭇가지들이 그들의 몸보다 크고도 높다. 소년들은 알 리 없다. 학자들이 운운하며 나무꾼에게 부여했던 오랜 매력과 권한의 의미를.

겨울산 나무꾼의 모습. 이 이미지는 오랜 의미와 현실적 영상을 응축시킨 옛 그림의 화제(畵題)였다. 중국 청나라의 ‘점석재화보’ 중 한 화면이 그 예다. “흰 눈 깊은 곳에 땔나무 지고 돌아가네(白雪深處負薪歸)”란 구절이 있고, 땔나무를 진 나무꾼 두 명이 그려져 있다. 하얀 설경 속을 꿈틀대는 검은 고슴도치처럼 땔감지게가 움직이는 화면이다.

김홍도의 ‘부신초동’ 그림에 있는 시구가 이러하다.

눈 내린 산허리 길로 나무꾼이 돌아오는데,

나무 덮인 마을에서 희미한 등불 아래 사람 소리.

樵歸雪嶽山腰路 人語燈深樹裡村

겨울 산에서 나무하고 돌아가는데 저 멀리 등불이 반짝이고 사람 소리 들린다. 늦도록 등을 밝혀 백성들이 편안하게 일하도록 도와주었다던 어느 지방관의 이야기를 떠오르게 한다. 이 등불은 어린 나무꾼의 발길을 안내하는 등불이다.

사람들의 말소리는 다정다감 서로서로 보살피는 목소리며, 보리밥에 다독이는 아련한 소리다. 등불이 멀어도 돌아갈 곳이 있기에 소년들은 발길을 재촉한다. 그림 속 등을 돌리고 가는 소년은 앞질러 서두르는 모양이다. 눈 쌓인 산허리 길로 세 소년의 커다란 지게가 내려가고 있다.

춥고 배고파도, 젊은 그들!

도성문 닫히려 할 때 냇가로 나무꾼 돌아오는데,

도성의 파루소리 황혼에 울리네.

까마귀 깃들고 초승달이 산 성곽에 걸려 있고

숲속 마을 너머에서 희미한 등불 아래 사람 소리.

근년의 기근 중에 올해가 더욱 심하지만,

젊은 시절 놀아야지 늙어지면 어이할까.

밤이라 봄기운 생겨남을 조금 느끼겠으니

술 익는 봄바람이 상원으로 다가오네.

溪上樵歸欲閉門, 禁城鍾鼓動黃昏.

烏棲月細依山郭, 人語燈深隔樹村.

比歲阻飢今更甚, 少年行樂老誰存.

夜來稍覺生春意, 酒熟東風近上元.

조선후기 홍세태(1653∼1725)의 시다. 나무꾼이 돌아가는 저녁에 저 멀리서 등불 빛나고 사람들의 이야기 소리가 들려온다. 이 시상이 김홍도 그림과 그 위에 얹혀 있는 시와 흡사해, 연관성이 포착된다. 홍세태의 이 시에 따르면, 올겨울은 유난히 춥고 배고프다. 흉작이 심해 경제사정이 좋지 않기 때문이다. 나무하는 소년들이 이 겨울을 견디고 있다.

시 속의 현재(今), 즉 나무하고 돌아가는 초동들의 저녁, 그들의 배는 얼마나 주렸을까. 그런데 그 와중에 시인은 소년들 마음에 소년다운 즐거움이 있기를 기대해본다. ‘소년시절 행락’이란 늙어지면 누릴 수 없다고. 시인은 소년의 행락을 바라며 행복을 기원한다.

당나라 시인 이백이 읊은 ‘소년행(少年行)’이 조선후기 문사들에게 거듭 읽히면서 그림으로도 많이 그려지던 터였다. 소년들이 호기를 부리며 백마를 달리면서 술집을 찾아들어 젊음을 자랑한다는 ‘소년행’의 내용에 맞춰, 그림에는 비단옷을 차려입은 젊은이가 백마를 몰며 봄길을 달려가는 장면이 그려졌다.

한때의 치기를 다시 누리고픈 늙은 시인의 마음이리라. 그런데 그림 속 가난한 나무꾼 소년들이 정작 그리 할 수 있을까. 시인은 기대한다. 천진한 소년들이 탈없이 청춘을 누려 보라고. 홍세태의 이 시에서 소년행의 가치가 새삼 간절하다.

이 시 마지막 구절에서 말하는 ‘상원(上元)’이란 역(易)의 시초다. 계절이 시작되는 지점이며, 만사를 계획해 영원의 앞날을 건설하는 때다. 새 봄이 다가오듯 소년들에게 봄날이 다가오기를 바라는 바람이 이 구절에 담겨있다. 우주의 순리 속에서 한겨울 정월이면 이미 동쪽에서 봄바람이 불어오기 시작했다고.

시인 홍세태는 중인(中人)이었다. 신분의 한계 속에 살았고, 그의 아이들 열 명은 모두 그의 생전에 죽었다. 생애의 불우함 속에서도 홍세태의 문학적 재질은 남달랐다. 당시 최고의 사대부 시인 김창흡(1653∼1722)에게 크게 인정받았고, 중인신분으로 제술관에 올랐다.

그가 펼친 ‘천기론(天機論)’은 문학사회학적 의미가 깊다. ‘천기’란 ‘장자(莊子)’에 출전을 둔 말로 ‘하늘의 기밀’을 뜻하는 보편개념이다. 사대부들은 이 말을 그들의 문화예술에 운용했다. 홍세태는 이 개념을 달리 사용했다. 천기를 발휘해 좋은 시를 쓰는 것은 신분에 관계없는 것이라고 선포했기 때문이다.

‘중인도 천기를 발하면 훌륭한 시인이 될 수 있다.’ ‘가난한 소년도 대갓집 아들처럼 소년의 행락을 누릴 수 있다.’ 이는 하늘이 내린 권리이며 인간의 제도를 넘어서는 비밀스러운 기운이다. 소년들이여. 그대들은 청춘이라, 시절이 힘들어도 그대들만 즐길 것이 따로 있다. 그것은 겨울 지나 봄이 오듯 하늘이 베푼 것이다. 김홍도의 그림을 보라. 그림 속 소년들의 활기가 새롭게 다가든다.

땔나무 지고 책 읽는 소년

나무꾼 소년의 그림으로 다른 내용의 그림이 있으니 펼쳐보자. ‘땔나무를 지고 책을 읽다’란 뜻의 ‘부신독서(負薪讀書)’다. 이 그림은 19세기 화원화가 유운홍(1797∼1859)의 작품이다.

지게를 진 채 책을 들고 가는 소년의 모습. 소년의 미래가 절로 예감된다. 이 소년은 역사의 실존인물 주매신(?∼기원전 109년)이다. 주매신은 중국 한나라 사람이다. 불우한 환경에서 공부하길 좋아해 마침내 50세의 나이로 벼슬에 들었다.

그가 고향 회계의 태수에 임명되어 돌아가자 고향사람들이 모두 놀랐다. 특히 주매신을 경멸하고 달아났던 옛 아내가 가장 놀랐다. 주매신은 그녀와 그녀의 새 남편을 먹이고 도움을 주었다. 그녀는 끝내 부끄러워 목매어 자살했다. ‘한서’ ‘주매신전’에 전하는 내용이다.

이후로 사람들은 주매신을 기려 그렸다. 성공한 뒤의 모습이 아니라 땔나무 지고 책 읽던 소년상으로 그렸다. 금의환향보다 가치로운 것이 부신독서라는 것을 사람들이 알고 있는 까닭이다. 조선에서도 주매신의 행적이 유명해 부신독서가 그려졌다. 어떤 이가 불우한 환경을 딛고 학문을 이루면, 조선의 문사들이 그를 기록할 때 ‘부신독서’ 혹은 ‘부신독송(負薪讀誦)’했노란 표현으로 칭송했다.

나무꾼 이미지 속 여유와 희망

이 땅의 추운 겨울, 해마다 겨울철 농한기에 삭은 나뭇가지를 구하려 산을 누빈 소년들이 수도 없이 많았다. 우리 삶이 힘겨울 때 상상해볼 일이다. 땔나무 높이 지고 비탈진 눈길을 내려오던 소년들. 먹을 것 하나 없는 겨울 산을 무명솜 홑바지저고리 달랑 걸치고 온종일 헤매다 커다란 지게 아래 묻혀 콧물을 훔치던 거친 숨소리. 조선중기 학자 유집(1585∼1651)이 그들을 생각했다.

“날 춥고 구름 끼어 어둡더니, 눈발이 급히 나려 이리저리 흩날리네. 내 몸에 근심이 깊어가는 때, 땔감 지고 돌아오는 소년의 모습을 나 홀로 가여워 하노라.”

이 시인의 마음으로 옷깃을 여미고 이 그림들을 다시 볼 일이다. 그림으로 그려진 초동들은 현실을 이기고 섰다. 그들의 모습이 비현실적으로 대견하다. 그림 속 소년들은 춥고 배고프지만, 그 속에 젊음의 혈기가 느껴진다. 풍류를 지닌 꿈이 활기차고 미래에의 포부가 굳세다.

우리가 이 그림들 앞에서 여유와 희망을 전달받는 이유이다. 안타까운 일은, 오늘날 우리 사회의 일터와 배움터의 많은 청년들이 이 그림 속 초동들만 같지 않은 사실이다. 이들 어깨 위의 짐이 땔나무 지게보다 무거워진 탓인지 모르겠다. 옛 그림을 접어두며 이 땅의 청년들을 생각하면서 기도할 따름이다.

[출처] 고연희 미술사학가: <고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다> / 문화일보

10. 이징 ‘방학도’ 선비와 鶴… 마주한 두 시선의 맑고 깨끗한 교감이여!

▲ 이징의 작품으로 전해지는 ‘방학도(비단에 수묵, 25.7×29.2㎝)’. 고려대박물관 소장

▲ 정선 ‘고산방학도(비단에 채색, 29.2×23.5㎝)’. 독일 성오틸리엔수도원 소장

학 같은 마음을 바라노라

그가 학을 풀어 주었다.

학은 날아오르더니

다시 그에게로 되돌아왔다.

학과 교감을 나누었던

옛이야기의 주인공이 한둘이 아니며,

그 이야기를 그린 옛 그림이 많이 전한다.

세상 사람들의 찬사를 받기보다

자연 속 한 마리 학과 마음을 나눈

인격이 더욱 고상하다고, 존경했던 전통이다.

교감의 표현

작은 비단 그림에 학과 선비가 그려져 있다. 선비는 바위에 앉아 학을 바라보고, 학은 공중에서 선비를 바라본다. 두 생명체가 눈을 맞추는 순간이 화면의 공간에 절묘하게 배치됐다. 선비의 하얀 도포가 검은 바위로 부각되고, 학의 하얀 몸이 어스름한 선염을 배경으로 선명하다. 그 사이로 흰빛 강이 흐른다. 선비와 학을 잇는 시선(視線)은 이 강물과 교차하면서 화면을 가로지른다.

그림 속 붓질은 조선중기 스타일이다. 힘주어 내리친 터치로 시커멓게 그린 바위가 그러하고, 힘주어 찍어 그은 옷 주름선이 그러하다. 그런데 선염이 섬세하고 화면 구성이 단순하다. 거친 붓질에도 불구하고 안정과 평온이 느껴진다.

이 그림은 고려대박물관에 소장돼 있으며, 조선중기 뛰어난 화원화가 이징(1581∼약 1645)의 작품으로 전해지고 있다. 제목은 ‘방학도’. ‘방학’(放鶴·학을 놓아 주다)의 주제로 그려진 그림들 가운데 학과 인물의 교감이 가장 잘 표현된 작품이 아닐까 싶다.

방학(放鶴)의 주인공

학을 놓아 준다는 ‘방학’은 학에게 자유를 준다는 뜻이다. 학을 사랑하여 소유를 포기하는 자비다. 옛 문헌을 보면 방학정, 방학지, 방학봉, 방학파 등 이름이 많은데 모두 기르던 학을 놓아 주었다는 역사적 인물과 관련된 명소들이다.

이른 예는 진(晉)의 고승 지둔의 방학정이다. 지둔 스님이 학을 불쌍하게 여기는 마음이 생겨 키우던 학을 풀어 주었다. 지둔의 방학이 후대 시인들에게 거듭 읊어졌다.

다음으로 송나라 학자 장천기가 있다. 장천기가 은일하며 키우던 학 두 마리를 풀어 주면 학들이 어김없이 되돌아왔다. 그의 벗 소동파가 ‘방학정기’를 지어 장천기가 은둔의 즐거움을 알고 그의 학들이 군자와 현인의 품성을 지녔노라 칭송했다.

방학으로 가장 이름이 높은 인물은 송나라 임포(林逋·967∼1028)이다. 그는 독학으로 학문을 이룬 뒤 항주 서호(西湖)의 고산(孤山)에 들어 20년간 세상으로 나오지 않았다. 임포를 일러 ‘서호처사’ ‘고산처사’라 한다. 임포는 동자만 데리고 살았다. 그의 집에 매화나무가 많고 학이 있었기에, 사람들은 일러 ‘매처학자(梅妻鶴子)’라 했다.

임포가 매화에게 장가들어 학을 낳았다는 뜻으로, 임포의 고상한 생활을 말해 주는 재밌는 표현이다. 임포는 이른바 ‘매학처사’로 살며 시를 지었다. 임포의 은일 행적과 함께 그의 시는 그 시절 최고 미감으로 추구되던 평담(平淡·평이하고 담백함)과 청한(淸閒·맑고 한가로움)의 좋은 예로, 송나라 학자들에게 높이 칭송됐다. 황제 인종은 임포에게 ‘화정(和靖) 선생’이란 시호를 내려, 임포의 평온함을 기렸다.

중국과 조선에서 수백 년에 걸쳐 임포는 존경과 사랑을 받았기에, 임포를 모른다면 매화 혹은 학을 읊은 옛 한시와 옛 그림을 이해할 수 없을 정도로, 그의 이야기가 널리 인용됐다. 군말을 더하자면 임포는 처사(處士)의 대표였다. 아직 시집 안 간 여자를 ‘처녀’라 하고 아직 벼슬 안 한 선비를 ‘처사’라 이를 때, ‘처사’ 칭호의 대표 인물로 임포가 거론되곤 했다.

임포의 처사 생활에서 방학 이야기는 상징적인 포인트다. 그가 키운 학은 한 마리였다고도 하고 두 마리였다고도 하는데, 그림에는 주로 한 마리가 그려진다. 임포가 학을 날려 보내면 학이 되돌아왔기에, 임포가 배 타러 나갔을 때 손님이 찾아오면 동자가 학을 풀었다.

임포는 학이 나는 것을 보고 손님이 온 줄 알고 집으로 돌아와 손님을 맞았다. 이만 한 운치를 누가 누릴 수 있겠는가. 훗날 청나라 황제 강희제가 감복해 ‘방학’이란 글을 직접 써서 임포의 처소에 걸게 했다. 임포의 방학정은 항주 서호의 명소 중 하나였다.

방학이 그림으로 그려질 때 주인공은 대개 임포였다. 중국 역대에 걸쳐 그려진 방학도가 기록에 전한다. 조선에서도 계속 제작돼 15세기 서거정이 ‘임처사방학도(林處士放鶴圖)’를 감상했고, 17세기의 박태보와 18세기의 김창흡이 모두 ‘고산방학(孤山放鶴)’을 보고 시를 남겼다.

조선후기 진경산수화가 정선(1676∼1759)도 ‘고산방학’을 그렸다. 이 그림 속 임포는 동자와 더불어 매화나무에 기대어 학의 비상을 한가롭게 바라본다. 임포의 학은 산을 맴돌아 돌아올 터이다.

학을 키운 유래

오늘날 주변을 돌아보면 개, 고양이, 새 혹은 파충류까지 집안에서 키우는 동물의 종류가 다양하다. 하지만 덩치가 몹시 큰 야생조류 학이나 두루미를 가정에서 키우는 일은 좀처럼 없다. 그러나 조선의 선비들이 집에서 키우고 싶은 제일 순위 동물은 학이었다.

아니, 선비의 정원이라면 학 한 마리가 유유히 거닐고 있어야 마땅하다고, 그들은 생각했다. 크고 하얀 모습으로 신선다운 품위가 좋고 은일자의 방학 이야기가 있었으니, 고상한 운치로는 학이 으뜸이었다.

사실상, 축학(畜鶴) 혹은 양학(養鶴)의 기원이 그리 곱지만은 않다. 중국 위나라 의공의 이야기가 유명한 이른 예다. 의공이 학을 심하게 좋아해 그의 뜰에 100여 마리 학이 들끓게 되었다. 대부의 수레에 의공이 아끼는 학이 올라앉으니 관료들은 걸어 나가야 했다. 사람들은 의공의 학사랑을 원망했다.

당나라 황실에서 학을 키운 것은 그림으로 그려져 더욱 유명하다. 황실의 정원에서 다양한 포즈를 취한 학의 그림이 세상의 칭송을 얻으면서 당나라 장안의 권세가들 사이에 학 키우는 문화가 크게 번졌다. 학의 가격은 매우 비쌌고 양육 방법도 만만치 않았다. 학을 키운다는 것은 중국 황실이나 귀족의 호사스러운 취미였다.

그러나 학 특유의 우아한 자태와 학에게 부여된 좋은 의미들 때문에, 정성들여 학을 키우는 것이 고상한 취미로 여겨졌던 것 같다. 도가에서는 신선의 상징으로, 유가에서는 현인의 비유로, 오래전부터 학은 특별대우를 받고 있었다. 송나라에 들어 스님과 은일자들이 굳이 학을 키우다 날려 보냈다는 이야기가 여기저기 만들어졌다. 방학의 이미지로 상징되는 선비와 학의 교감이 아름다운 장면으로 정착됐다.

학을 키운 조선의 선비들

“한 쌍의 학을 키웠는데 그 처지를 가엾게 생각하여 올가을에 깃을 잘라 주지 않았더니 여섯 깃털이 모두 장대하게 자랐다. 한번은 날아올랐는데 곧 되돌아왔다. 내가 이에 감동하여 노래를 짓노라.”

박순(1523∼1589)이 학을 키우며 쓴 시의 제목이다. 날개가 자랐으니 날아가야 마땅할 상황인데 되돌아왔기에, 감격이고 자랑이다. 전설적인 임포의 방학 이야기가 떠올라 좋다. 박순의 자랑 속에는 여러 가지 정보가 담겨 있다. 학을 키울 때 학이 날아 도망가지 못하도록 깃털을 잘랐다는 것. 이것은 학이 자신의 뜰에서만 걷도록 한 비인간적인 조치였다.

박순은 성리학자였고 고위직을 두루 거쳐 영의정으로 15년을 재직한 인물이다. 그렇다면 그의 학은 한양의 저택에서 키워졌을 것이다. 아마도 학의 깃을 잘라 주는 전문직도 있었을 법하다.

“성급이란 이는 우계 선생 성혼의 종제인데, 학을 키우는 일로 생계를 삼았다. 스스로 칭하기를 ‘훈학옹’(訓鶴翁·학을 훈계하는 늙은이)이라 하였다”라고 이정구(1564∼1635)가 기록했다. 훈학이란 말은 멋지지만, 학을 관리하는 전문적인 허드렛일이었다. 이정구는 대제학을 지낸 학자였다. 한양 관료들 사이에 학 양육 문화가 어지간했던 모양이다.

상위층의 고급 문화는 저변화되고 확산되기 마련이다. 17세기 충청도 단양으로 고을 살러 갔던 오도일(1645∼1703)에 따르면 “민가에서 학을 기르는 집이 많았다”고 한다. 지방의 선비들까지 정원에서 학을 키웠다면, 전국 도처에서 두루미를 잡아 판매하는 사람들도 적지 않았을 것이다.

그림 속 학, 실제의 학

선비의 뜨락에 학이 서성이는 옛 그림은 흔히 만나볼 수 있다. 학이 그려지면 선비의 정원에 운치가 배가된다. 그런데 그 학이 사실은 날개 깃이 잘려 어정대는 학이라니! 궁금해진다. 무얼 먹여 키웠나, 병에는 걸리지 않았나, 새끼는 낳게 했나.

학을 키우는 데 관련된 글이 적지 않았다. ‘신은지’에서는, 학을 고를 때 목과 다리가 미끈하고 우는 소리가 맑은 것이 우량 품종이라 했다. 학이 비실대면 뱀이나 쥐, 혹은 보리를 삶아 먹이라 비법을 소개했다. 그런가 하면 학이 전복을 먹으면 죽는다는 주의를 전하는 책도 있으니, 우습다.

학춤 훈련의 글도 전했는데, 음악에 맞추어 춤을 추도록 만드는 방법이 서커스단의 동물 훈련과 다를 바 없다.

학과 나눈 교감, 그 경지를 바라노라

임포의 학은 날개를 자르지 않았고 전문인의 훈련도 받지 않은 자연 상태였다. 자연의 학이라 언제든지 어디론가 날아갈 수 있다. 야생의 학이 돌아온다는 것은 신기하고 흥미로운 이야기다.

그림을 다시 보자. 훌쩍 날아오른 학의 비상이 시원스럽다. 새는 날아야 새 아닌가. 하물며 학이랴. 하늘에서 빙빙 돌고 긴 목을 돌려 내려보는 학의 모습은 참으로 우아하여 무궁한 의미를 전달하기에, 천 년 동안 갖은 물건을 장식하는 도안이 됐다.

옛 선비들은 하늘의 학과 벗이 되었던 임포의 정신적 경지를 추구했다. 그러한 임포였기에 그 시의 성정이 맑고 깨끗했다고 보았다. 이징 전칭작에서는 학과 마음을 나누는 선비의 시선이 볼 만하다. 정선의 그림도 그러한데, 그 위에 글이 있어 의미를 보태준다.

울음이 들리는 듯하고

향기가 퍼지는 듯하지만…

어찌 ‘무성무취’ 같겠는가.

鳴似聞之, 香似播之,

(명사문지, 향사파지)

曷若無聲無臭.

(갈약무성무취)

학은 꾸르르르 멀리서 운다. ‘시경’에서 학의 울음은 현자의 말에 비유된다. 매화향은 은근하다. 성글게 핀 고결함이다. 그러나 그 울음과 그 향기가 아득해도 ‘무성무취’(소리도 없고 냄새도 없다)만은 못하리라. ‘무성무취’란 고요하고 순박함이며, 하늘의 뜻이고 성인의 모습이다.

이는 가장 형이상학적 유가 경전 ‘중용’의 마지막 장에서 중시한 개념이다. 학 울음과 매화향 은근한 가운데 무성무취의 경지를 바라보는 지고함이 임포의 바람이요, 학이 돌아보는 경지다. 세상의 시비 소리와 익힌 음식 비린 냄새로 오감이 시든 것을 옛 선비들도 스스로 염려했을 터이다.

그러나 학의 깃을 잘라 뜨락에 두고 매화 화분을 공들여 키워본들, 임포가 홀로 초가 짓고 추구했던 경지를 누릴 수는 없다. 그 염려와 간절함으로 그들은 ‘방학도’를 펼쳐 보며, 임포의 시구를 다시 읊조렸을 것이다.

끝으로 임포의 시 가운데 높이 칭송되었던 ‘산촌의 겨울저녁(山村冬暮)’을 소개한다. 요즘처럼 눈 쌓인 겨울날, 시인은 다가오는 봄기운을 음미하고 있다.

“산기슭 초가로도 봄기운이 가늘게 오는구나/

눈 덮인 대나무에 차가운 푸른 싹이 아래서 움트고, 매화에 바람 불어 늦은 향기 떨어지네/

나무할 때 혼자 가고, 차 끓일 때 바삐 하지 않노라 /

백로 한 쌍이 가끔 들못을 비껴 날아간다.”

衡茅林麓下 春色已微茫(형모림록하 춘색이미망) / 雪竹低寒翠 風梅落晩香(설죽저한취 풍매락만향) /

樵期多獨往 茶事不全忙(초기다독왕 다사불전망) / 雙鷺有時起 橫飛過野塘(쌍로유시기 횡비과야당)”

[출처] 고연희 미술사학가: <고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다> / 문화일보

11. 이인문 ‘설중방우’… 눈이 오면 떠오르는 모습

‘雪中訪友’ 선비는 흥에 겹지만… 뒤따르던 노비도 그러했을까

▲ 이인문 ‘설중방우(눈 속에 벗을 방문하다)’. 종이에 수묵과 옅은 채색, 38.1×59.1㎝. 국립중앙박물관

▲ 정선 ‘정문입설(정이의 문에서 눈 속에 서다)’. 종이에 옅은 채색, 18.5×14.1㎝. 국립중앙박물관

눈 내리면 문득 만나고 싶은 사람이 있다. 그러나 눈 때문에 오히려 외출이 쉽지 않다. 눈길에도 마다 않고 찾아가는 발길이라면 그 마음의 천진스러운 흥취와 벗에 대한 정감이 남다름을 뜻한다. 눈길을 갔다거나 눈 속에 기다렸다는 그 모습이 옛 시와 옛 그림의 한 테마였다.

‘설중방우’를 또 하시렵니까

눈 속에 벗을 찾아가는 일을 ‘설중방우(雪中訪友)’라 칭했다. 그 모습이 어떠한가. 선비가 나귀나 말을 타고 동자와 더불어 눈길을 가는 모습이 떠오른다. 그만한 낭만적 이미지가 쉽지 않다. 그런데 조선후기의 문인 성대중이 엮어 필사체로 전하는 ‘청성잡지’에 설중방우의 고생스러운 실상이 우스꽝스러운 일화로 각색돼 있다.

노비가 대감을 따라가는데 강의 살얼음을 건너다가 대감이 물에 빠졌다. 노비가 대감의 상투를 붙들어 끌어올리는데, 반쯤에서 멈추고 약속을 받는다. “나리, 설중방우를 또 하시렵니까?” 대감이 “아니!”라 답했다. 노비는 또 묻는다. “저의 아내를 계속 곁에 두시겠소?” 대감이 “아니! 아니!”라고 했다. 그제야 노비는 대감을 완전히 끌어올렸다.

성대중은 설명을 더했다. 설중방우란 ‘취사’(趣事·흥취 있는 일)거늘, 선비 곁을 동행하는 노비는 고생이 너무 많다. 손이 곱고 발이 시릴 것이다. 사실, 선비도 춥기는 마련이다. 그래서 추위를 견디느라 노비의 처를 곁에 두고 가며 희롱까지 했다는 것이다.

노비는 차마 투덜대지 못하다가 절호의 찬스를 만난 셈이다. 이때구나 싶어 약속을 받겠다고 얼음물에 빠진 주인을 반만 꺼내 놓고 다그친다. “나리, 설중방우를 또 하시렵니까?” 간절한 요청인데 방식이 이러하다니, 노비의 천진한 호기가 제멋에 취해 눈길을 강행했던 주인대감 못지않다.

‘설중방우’의 출처, 왕휘지의 흥(興)

‘설중방우’라는 사자성어는 중국 위진남북조시대 두 예술가의 이야기에서 비롯한다. 한 사람은 왕휘지(王徽之·336∼386)로 서예가 왕희지의 다섯째 아들이며 그 역시 저명한 서예가였다. 또 다른 사람은 왕휘지의 벗 대규(戴逵·326∼396)로 금을 잘 연주하고 그림도 그렸으며 박학다식했는데 한사코 출사하지 않았다.

송대에 간행된 ‘세설신어’에 그들의 설중방우 에피소드가 실려 있다. 왕휘지가 산음(지금의 저장성 사오싱·紹興)에 머물 때였다. 밤에 큰 눈이 내렸다. 잠에서 깨어나 사방을 보니 세상이 하얗게 변해 있었다. 왕휘지가 술 한 잔에 시 한 수 노래하노라니, 문득 대규가 생각났다.

대규는 섬계(지금의 저장성 사오저우·紹州)에 살고 있었다. 왕휘지는 작은 배로 밤새 가서 대규의 집에 도착했다. 그러나 왕휘지는 대규 집 문 앞에서 배를 돌려 왔다. 사람들이 까닭을 물으니, 그의 답이 이러했다. ‘내가 원래 흥을 타고 왔다가 흥이 다해 돌아가노라. 어찌 반드시 대규를 보아야 하겠는가(吾本乘興而來, 興盡而返. 何必見戴·오본승흥이래, 흥진이반. 하필견대).’

눈 내리는 날이면 옛 문사들이 섬계의 흥취를 반드시 떠올렸고 그들의 설중방우를 기억하며 시문을 거듭 지었다. ‘설야방대도(雪夜訪戴圖·눈 내린 밤 대규를 찾아가다)’라는 그림 또한 중국과 한국에서 거듭 그려졌다. 중국에 전하는 그림은 헤아릴 수 없이 많다. 조선에서도 16세기 초 정수강이, 17세기 초 신흠이 모두 ‘설야방대도’를 감상했노라고 제화시를 남겼다.

흥에 겨워 밤새 갔다가 흥이 다해 돌아왔다는 이 이야기는 무엇을 뜻할까. 그들의 시절은 위진남북조시대라, 한나라 이후의 정치적 혼란기였다. 예술과 개인적 자유에의 각성이 일던 시절이다. 내 흥대로 하노라니 그것이 가치라는 풍조가 엿보인다. 조선의 학자들은 유학자의 체통으로 해석하려고 했던 것으로 보인다.

율곡 선생 이이는 ‘설중방우’의 뜻을 묻는 과거시험에서 한때의 즐거움일 뿐이라고 일축해 답했고, 그의 답안은 최고로 뽑혔다. 그림으로 감상한 신흠은 말했다. ‘정신으로 사귐이라 형체를 잊은 것이라.’ 그 후 신위의 말도 비슷했다. ‘좋은 벗은 마음에 있는 것이니, 어찌 반드시 얼굴을 봐야겠는가.’ 이러한 조선 선비들의 반응 속에서는 흥겨운 공감보다는 의미에 대한 수양적 성찰태도가 드러난다.

생각해 보라. 보고 싶어 밤새 갔다 보지 않고 되돌아오다니. 범상치 않은 화두다. 한편 흥도 좋고 내면도 좋지만 어이없음도 사실이다. 차라리 매천 선생 황현이 툭 트듯 읊조린 시구가 정곡을 찌르는 양 시원하다. ‘섬곡에서 배 돌린 일은 너무 썰렁한 이야기라네!’ 왕휘지에게 왜 그냥 돌아가느냐 다그친 사람은 밤새 노를 저어 갔던 그의 시종이 아니었을까.

이인문이 그린, ‘설중방우’

국립중앙박물관에 소장된 ‘고송유수첩’ 중에 ‘설중방우’가 실려 있다. 고송유수(古松流水)는 화가 이인문(1745∼1821)의 호다. 이인문의 ‘설중방우’를 보면, 눈 쌓인 날 두 선비가 방안에 마주 앉았다. 한 사람은 주인이고 한 사람은 방문객이다. 방문한 벗은 흥이 다하지 않아 돌아가지 않은 것일까. 두 벗이 만났으니 그림을 보는 이도 흡족할 뿐이다.

조선초기 정도전의 시 ‘설중방우’가 이 그림 같았다. 정도전은 눈 속에 친구 한 씨를 찾아갔다. ‘문 앞에 당도해도 눈이 아직 개지 않았네!’ 왕휘지의 흥은 집 앞에서 끝났지만 정도전의 흥은 계속 내리는 눈과 함께 지속되고 있었다. 그러니 흥으로 치자면 정도전이 왕휘지보다 낫다고 자부해 볼 만했다.

돌아가는 길에도 남은 흥을 타고 가리니,

풍류에 굳이 섬계의 옛일을 들먹이겠는가.

返路也乘餘興去(반로야승여흥거),

風流何必剡溪行(풍류하필섬계행).

(정도전 ‘설중방우’ 중에서)

이인문의 그림을 보면, 담장 밖에 동자가 주춤대는데 주인댁 동자가 팔을 들어 안내한다. 추위에 떨던 동자는 이제 안으로 들어 곱은 손발을 녹일 참이다.

화가 이인문은, 김홍도와 동시대를 살았던 정조대의 화원화가로 산수를 잘 그렸다. 이 그림 속 설경 표현은 어딘지 기분 좋아 쓸쓸함이 전혀 없다. 하늘을 침침하게 선염하며 눈 쌓인 부분을 모두 바탕색으로 남겨 두는 것은 설경을 그리던 오랜 전통법이다. 하얗게 남기는 것을 ‘유백법(留白法)’이라 한다.

이 그림은 이런 전통을 잘 따르고 있지만, 특별히 산뜻한 설경이다. 그 이유는 무성하게 가지를 친 오동나무며 청록이 싱싱한 소나무 솔잎 위로 베풀어진 유백법 때문인 듯하다. 화면의 거반을 차지하며 뻗어 나간 가지들 위로 소복소복 눈꽃이라 산뜻한 생동감이 화면을 지배한다. 사람들의 흥취와 온정의 이야기가 이렇듯 생기 넘치는 설경에 담겼기에, 이 그림이 기분 좋게 내 눈에 들었던 것이다.

폭설 속에 기다린 예(禮), ‘정문입설’

날이 궂다고 배움을 거를 일인가. 눈 오는 날에도 스승을 찾아가 배우기를 마다 않고 폭설에도 예를 지킨 옛 학자의 이야기. 조선시대 학자들이 설경 속에 떠올리던 이야기 중 하나였다. 조선후기 진경산수화의 대가 정선(1676∼1759)의 그림이 있다.

때는 송나라. 유조와 양시 두 학자가 이천 선생 정이(程?)을 처음 찾아뵙고 나서는데 정이가 마침 눈을 감고 명상에 잠겼다. 유조와 양시는 차마 물러나노라 인사를 못하고 선 채로 기다렸다. 정이가 눈을 뜨고 말했다. “자네들 아직 거기 있나. 이제 가서 쉬게나.” 문 밖에는 눈이 한 자나 쌓여 있었다.

이 이야기는 ‘정문입설(程門立雪·정이의 문에서 눈 속에 서다)’의 사자성어로 통한다. 정선의 그림 상단 오른편에 이 네 글자가 또렷하게 적혀 있다. 그림 속 대학자 정이의 집은 소박한 초막이고 인물은 오직 세 사람이니 참으로 간단한 그림이다.

명상에서 깨어난 정이가 물러나라 허락하느라 뜰을 향해 곤두 앉았다. 뜰에 선 두 학자 유조와 양시는 정강이까지 눈 속에 파묻혔는데 두 손을 모으고 공손할 따름이다. 집도 담도 온전한데 두 학자만 눈 속에 파묻힌 것이 볼수록 우습지만, 입설(立雪)의 주제를 그린 것이라 이해할 일이다.

‘정문입설’의 이야기는 ‘송사’와 ‘주자어록’에 모두 전한다. ‘주자어록’의 원문을 보면 두 학자가 문을 나왔더니 눈이 한 자였다고 돼 있다. 그렇다면 실제로는 그림처럼 눈 속에 한참을 서서 스승의 명상을 기다린 것은 아니었을 가능성이 더욱 크다. 다만 한 자 깊이 눈 속을 헤치고 돌아가야 했으니 상황은 비슷했을 것 같다.

정성을 본받고, 초심을 지키라

조선후기 정조 때, 성균관 유생들의 품행이 바르지 않고 그들의 풍습이 가지런하지 못하다는 이유로 이들 모두 단체기합을 받기에 이르렀다. 유생들은 대궐의 뜰에 공수(拱手·손을 맞잡아 모음)의 자세로 반나절을 서 있어야 했다.

그다음, 그들은 ‘정문입설’이란 시 제목을 받았다. 공손하게 예를 지킨 송나라 두 학자를 기억하며 시(詩)를 지어 제출하란 뜻이다. 그 시절의 반성문이다. 때마침 이날 밤에 큰 눈이 내렸다. 정조는 ‘문 밖에 눈이 세 자’라 하며 그날 대궐에 입직한 모든 신하들에게 이 일을 주제로 부(賦)를 짓게 했다. 부란 시보다 격식을 갖춘 산문시라 짓기가 까다롭다. ‘홍재전서’ ‘일득록’의 기록으로 1792년 겨울의 일이다.

‘정문입설’은 한반도에 성리학이 수용되던 고려말기부터 학자들이 인용했던 고사다. 스승을 처음 뵌 날 배움을 시작하는 태도의 표본이라 해 ‘입설의 초심’이라 부르고 이 초심을 지키라 했다. 정선을 후원한 안동 김씨 가문의 김창흡(1653∼1722)도 이 고사를 여러 번 인용하며 ‘눈 속에 서는 마음(立雪心)’이라 칭송했다.

정선이 이 그림을 그린 배경에는 ‘정문입설’의 고사를 아낀 김창흡의 각별한 애호가 있지 않았을까. 눈 속에 서는 ‘입설’뿐 아니라 눈 속에 눕는 ‘와설(臥雪)’도, 설경 속에서 선비들이 잊지 않던 고사였다. ‘와설’이란, 눈이 와서 심각해진 백성들의 노고와 기근을 염려한 관료 원안이 밖에 나가지 않고 가만히 누움으로써 백성들의 노고를 조금이라도 덜어 주고자 했다는 이야기다. 이 역시 시와 그림의 오랜 주제였다.

눈이 내리네!

눈이 내리면 설렘에 무언가 마음에 떠오르기 마련이다. 내 맘에는 여고시절 아다모의 ‘눈이 내리네’를 가르쳐 주신 불어선생님이 떠오른다. 동화 같은 환상 속으로 우리들의 미래를 하나하나 자립시켜 줬던 선생님의 열정에 매료돼 추위를 잊고 노래를 부르던 기억이 아련하기 때문이다.

조선시대 선비들도 눈이 내리면 설??을 것이다. 그러나 농경사회의 고비였던 한겨울에 할 일 없이 시종을 거느리고 벗을 찾아가는 것이 현실적으로 쉬웠을 리 없다. 혹은 우스꽝스럽기 십상이다. 밤을 새워 배를 저어간 왕휘지의 영상이 잊어지지 않았던 이유는 그 환상이 안겨 주는 낭만적 위로가 있어서였으리라. 이인문의 그림 같은 설경 속 조우라면 더할 나위 있겠는가.

‘입설’이나 ‘와설’은 좀 다르다. 눈이 쌓여도 배움의 도리를 지켰다는 두 학자, 눈이 쌓였으니 백성들을 수고롭게 하지 말자고 꼼짝 않고 누웠다는 원안, 그들은 아마도 눈 내리는 겨울 방에 선비들을 끌어 앉히고 마음을 여미게 해준 고마운 모습이 아니었을까.

[출처] 고연희 미술사학가: <고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다> / 문화일보

'☆우리들의세상☆ > ♡세상이야기♡' 카테고리의 다른 글

| 한국학 그림을 만나다 Ⅳ (0) | 2018.01.11 |

|---|---|

| 고연희의 옛 그림속 인물에 말을 걸다 Ⅰ (0) | 2018.01.09 |

| 고연희의 옛 그림속 인물에 말을 걸다 Ⅲ (0) | 2018.01.09 |

| 22일 동지, 팥죽 안먹는 날.."삼신 할매가 못와요" (0) | 2017.12.22 |

| 조수남의 수학이 뭐길래 [ 1~ ] (0) | 2017.12.12 |