한국학 그림을 만나다Ⅰ

사도세자의 개,단원의 풍경,호랑이지도론,그림속 미각,벌열가의 후원

1. 궁궐의 개, 사도세자의 개 - 궁궐에서는 어떤 개를 길렀을까?

사도세자의 <개 그림>

국립고궁박물관에는 사도세자(思悼世子, 1735~1762)가 그렸다는 말이 전하는 〈개 그림〉이 한 점 있다. 이 전언이 사실이라면 이 그림은 그림 그리기를 즐겼다는 사도세자의 그림으로 현전하는 유일한 것이다.

전(傳) 사도세자,〈개 그림〉국립고궁박물관 소장

그림 가운데 큰 개가 있고, 작은 개 두 마리가 큰 개를 향해 달려오고 있다. 첫인상은 강아지가 어미에게 달려오는 것처럼 보이는데, 작은 개 두 마리가 각기 다른 품종처럼 보여서, 과연 모자(母子) 관계인지는 의심스럽다. 더욱이 작은 개는 기쁜 듯 반가운 듯 달려오는데 큰 개는 무심한 표정이다.

잘 알려져 있듯이 사도세자는 어려서부터 부왕 영조(英祖, 재위: 1725~1776)의 사랑을 받지 못했다. 물론 태어날 때는 관심과 기대를 한 몸에 받았지만, 여덟아홉 살 무렵부터 아버지의 기대에 어긋나기 시작했다. 식탐이 강해서 몸은 점점 불어났고, 책만 보면 어지럽다고 했다.

영조는 만날 때마다 세자를 조롱하고 꾸짖었다. 세자는 열다섯 살부터 국정의 일부를 대리했는데, 이 대리청정 이후 부왕에게 더욱 무시를 당했다. 사도세자는 아버지를 무서워하며 꺼렸고, 아버지 앞에서 늘 긴장하고 움츠러들었다(정병설, [권력과 인간 - 사도세자의 죽음과 조선 왕실], 문학동네, 2012 참조).

사도세자는 학자보다는 예술가 기질이 강했고, 침잠해서 연구하기보다 표현하기를 즐겼다. 경전을 읽는 것보다 시를 짓고 그림 그리기를 좋아했고, 방에 갇혀 지내기보다 말을 타고 밖으로 나가 유람하기를 즐겼다. 이런 인물이 궁궐에 갇혀서 따분한 제왕학 수업이나 받는 것은 맞지 않았다.

영조는 어릴 때 여러 차례 죽을 고비를 넘기고 힘겹게 왕위에 오른 사람이어서, 늘 과거의 자기와 세자를 비교했다. “나는 늦게 왕으로 정해지는 바람에 제대로 제왕학 공부를 할 수 없었는데, 그래도 나름 최선을 다해 지금의 높은 수준에 이르렀다. 그런데 너는 좋은 환경에 태어나서 어찌 이리 게으르냐”는 식으로 꾸짖었다.

큰 개를 향해 반갑게 달려가는 작은 개와 무덤덤한 큰 개는 사도세자와 영조의 관계를 표현한 것처럼 보인다. 아버지에게 다가가고 싶은 사도세자와, 부자 관계가 아니라 군신 관계로만 대하며 늘 엄격했던 영조를 그린 듯하다. 사도세자는 열 살 어린 나이에 이미 아버지 영조를 다른 신하와 마찬가지로 엎드려 옹송그려 뵈어야 했다.

한편 이 그림은 어쩌면 사도세자와 그 자식들의 관계를 표현한 것일 수도 있다. [한중록]에 의하면 사도세자는 죽기 얼마 전에 자기 처지를 비관하며 “부모도 모르는 것이 자식을 어찌 알리. 물러가라” 하면서 자식들을 내치기도 했다. 아버지에게 사랑받지 못하면서 자식들과도 덤덤해진 자기 신세를 표현한 것일 수도 있는 것이다.

세자 주변의 개 그림

‘사도세자의 〈개 그림〉’에 나오는 큰 개를 잘 살펴보면 흥미로운 점이 있다. 균형 잡힌 몸매와 쭉 뻗은 다리, 몸을 덮은 복슬복슬한 털, 얼굴과 몸통의 얼룩, 긴 주둥이, 긴 꼬리. 한눈에도 토종이 아니라 수입종 사냥개처럼 보인다.

개를 잘 아는 사람의 말에 따르면, 사냥개로 유명한 라이카종 계통이거나 보로조이종의 선조로 보인다고 한다. 당시 조선에 어떤 개들이 돌아다녔는지 정확히 알 수 없지만, 진돗개, 삽살개, 발발이 등 흔히 알려진 토종의 소형견과는 다른 모습이다. 그런데 국립고궁박물관에는 또 하나의 〈개 그림〉이 있다.

〈개 그림〉국립고궁박물관 소장

점박이가 제대로 표현되지 않은 것이 다른 점이라고 하겠지만, 당당히 선 날렵한 모습과 긴 주둥이, 작고 처진 귀 등으로 볼 때, 앞 〈개 그림〉의 개와 동일종 또는 유사종으로 보인다. 두 그림은 화풍도 비슷하다. 둘 다 시원하게 외곽선을 그리고 속을 채운 방식이다. 특히 발 모양은 더욱 유사해서 동일 화가의 작품으로 추정된다.

앞의 〈개 그림〉을 사도세자가 그렸다면, 이 〈개 그림〉도 사도세자가 그렸을 가능성이 높다는 말이다. 더욱 흥미로운 점은 사도세자가 〈개 그림〉을 그렸을 무렵, 그 주위에서도 비슷한 개 그림이 여럿 그려졌다는 사실이다. 그 대표적인 예가 김두량(金斗樑, 1696~1763)과 변상벽(卞相璧, 생몰년 미상)의 그림이다.

김두량은 영조 때의 궁중 화원으로, 사도세자와 가까이 지낸 화평옹주의 방을 위해 〈사계산수도〉 등의 그림을 그렸다(정병설, 〈사도세자와 화원 김덕성〉, [문헌과 해석] 48, 2009 참조). 그런 김두량이 1743년 개 그림을 한 점 그렸다.

김두량, <짖는 개>개인소장. 1995. 8. 11 [동아일보] 21면 기사 참조.

이 그림의 개는 사도세자의 개와 흡사하다. 그림 상단에 적힌 화제는 영조의 친필로 알려져 있으나, 〈사계산수도〉의 제사(題辭)가 화평옹주의 남편인 부마 박명원의 것으로 확인된 이상, 이것도 영조의 것인지 재검증이 필요하다. 이 그림은 해외로 흘러갔다가 1995년 한국으로 돌아왔는데, 처음 한국에서 공개될 때 개 품종에 대해 논란이 있었다(〈연합뉴스〉 1995. 7. 14. 및 〈동아일보〉 1995. 8. 11.).

이 그림을 해설한 것으로 보이는 소장자의 기록에 ‘尨(방, 삽살개)’을 그렸다는 말이 있어서, 이 개를 우리 전통의 삽살개라고 주장한 사람이 있었지만, 그렇게 볼 수 없다는 견해도 만만치 않았다. 먼저 소장기의 ‘尨’이 이 그림의 개를 가리킨 것인지가 불분명할 뿐만 아니라, 당시 ‘尨’을 전통 삽살개에만 사용했는지도 불명확하기 때문이다. 아직 〈짖는 개〉의 품종을 삽살개로 단정하기는 어렵다.

김두량은 이 밖에도 두 점의 개 그림을 더 남겼다. 하나는 흔히 〈긁는 개〉 또는 〈흑구도〉라고 불리는 그림이고, 다른 하나는 〈긁는 개〉의 개와 비슷한 개가 새끼들을 데리고 있는 그림이다(개인 소장; 유복렬, [한국회화대관], 문교원, 1969 수록). 〈짖는 개〉는 ‘사도세자의 개’와, 〈긁는 개〉는 그 다음 〈개 그림〉의 개와 품종이 유사한 듯하다.

김두량, <긁는 개>제작연도미상, 종이에 담채, 23X26.3cm, 국립중앙박물관 소장.

변상벽은 1761년 초 몰래 평양을 방문한 사도세자에게 초상을 그려준 화원으로 알려져 있다. 변상벽이 평안도 관찰사가 된 정휘량을 따라 평양에 가 머물 때의 일이다. 정극순의 [연뇌유고]에 실린 〈변씨화기(卞氏畵記)〉를 보면, 변상벽은 1746년 무렵 이미 서울에서 고양이 그림으로 명성이 높았다고 한다. 그런 그가 ‘사도세자 〈개 그림〉’의 개와 유사한 개를 그렸다.

변상벽,<개 그림>18세기, 종이에 담채, 25X20cm, 조선미술박물관(평양) 소장.

이 밖에 이런 외국종 사냥개로 보이는 개를 그린 것으로 신윤복(간송미술관 소장, 일명 ‘나월불폐(蘿月不吠)’)과 이희영(숭실대학교 한국기독교박물관 소장)의 것이 있으며, 또 이보다 약 한 세기 반 앞선 것으로 이경윤(간송미술관 소장, 일명 ‘화하소구(花下搔狗)’)의 것이 있다.

그런데 이 가운데 이경윤의 것은 출현 시기나 작가 특성을 감안할 때 다소 돌출적이다. 이경윤의 시대에는 이런 개가 그려진 다른 예가 없을 뿐만 아니라, 이경윤 역시 이런 영모도(翎毛圖), 곧 동물 그림을 그리지 않았기 때문이다.

이경윤 앞 시대에 개 그림을 그린 이암의 경우에도 작고 귀여운 개는 그렸어도 크고 날렵한 사냥개와 같은 품종은 그리지 않았다. 종전에 이 그림을 이경윤의 것으로 본 이유는 그림 한가운데 적힌 ‘낙파(駱坡)’라는 호 때문이다. 낙파는 서울 동쪽 낙산을 가리킬 것인데, 이 지명을 호로 사용한 사람은 적지 않다.

그 가운데 이 작품과 연관될 만한 사람으로 ‘낙서(駱西)’라는 호를 쓴 윤덕희(尹德熙, 1685~1766)를 떠올릴 수 있다. 윤덕희는 영모도로 유명한 윤두서의 아들이다. 윤덕희의 그림에다 후인들이 그가 살던 곳의 이름을 떠올리며 ‘낙파’라고 적었던 것 아닌가 조심스럽게 의심해볼 수 있다.

신윤복, <나월불폐(蘿月不吠)>간송미술관 소장.

이경윤,<화하소구(花下搔狗)>간송미술관 소장.

이렇게 보면 사냥개로 보이는 개를 그린 작품은 대부분 18세기 중반 궁궐 주변에서 나왔다고 할 수 있다. 사도세자 주변에서 사냥개가 그려진 현상을 어떻게 이해해야 할까? 사도세자가 그림 그리기를 즐겼음은 그의 문집인 [능허관만고]에서도 여러 군데 확인된다.

복숭아나무와 버드나무 그림을 그려서 어떤 사람에게 주기도 했고, 정조가 태어날 때는 꿈에서 본 용을 그려 정조가 태어난 경춘전에 붙여두기도 했다. 또 죽기 직전에는 김덕성 등의 화원에게 명령해서 <중국소설회모본>이라는 화첩을 제작하기도 했다. 이런 사도세자의 행적을 볼 때, 자신이 직접 애견을 그리기도 했고 주위의 화원들에게 그리게도 했던 것으로 짐작된다.

궁궐의 개

궁궐에서 개를 키웠을까? 사도세자가 개를 길렀다는 기록은 하나도 찾아지지 않지만, 궁궐 내에 개가 있었음은 [승정원일기] 등의 자료에서 확인된다. 궁궐에서는 내의원에서 백구(白狗)와 흑구를 키웠다([승정원일기] 1748. 11. 11. 및 1750. 10. 13.).

백구의 젖[乳]은 안질에 좋고 똥은 낙상하여 어혈(瘀血)한 것을 푸는 데 잘 듣는다고 한다. 또 흑구의 똥은 사분산(四糞散, 나중에는 ‘萬金散’으로 불렸다)이라는 약의 재료로 사용되었다. 백구는 늘상 키웠지만 흑구는 필요에 따라 수시로 길렀다.

속담에 개똥도 약에 쓰려면 없다는 말이 있는데, 개똥도 잘 준비해두지 않으면 안 되었기에 내의원, 곧 약방에서 개를 키웠던 것이다. 영조도 내의원에서 기르는 백구를 보았다고 했고, 개 짖는 소리 때문에 잠을 잘 이루지 못한다는 글을 남기기도 했다(<어제자성옹집경당문견폐호사(御製自醒翁集慶堂聞犬吠呼寫)>).

궁궐에서 약용이 아니라 애완 등의 목적으로 개를 길렀는지는 확인되지 않는다. 선조의 아들이자 광해군의 이복형인 임해군이 개, 닭, 앵무새, 오리 등을 키우는 것을 즐겼다고 하지만([야승(野乘)]), 궁궐 안에서 키운 것인지 궁 밖에서 키운 것인지 분명하지 않다.

그런데 숙종이 애완용 고양이를 길렀다는 사실이 이하곤의 글(〈서궁묘사(書宮猫事)〉)이나 홍세태의 시(〈김손가(金孫歌)〉) 등 여러 곳에서 확인되어 관심을 끈다. 숙종은 고양이를 매우 좋아해서 김손(金孫)이라고 이름을 붙인 고양이를 십수 년 키웠는데, 숙종이 죽자 김손이 음식을 끊고 따라 죽었다고 한다.

원래 숙종은 궁궐 후원에서 굶어 죽게 된 고양이를 발견해 키웠는데 그것이 김손의 어미라고 한다. 김손의 어미는 김덕(金德)이라고 불렸는데, 숙종은 죽게 된 김덕을 살려주었을 뿐만 아니라, 나중에 김덕이 죽자 장례를 치르게 하고 손수 고양이의 죽음을 안타까워하는 글까지 지었다(〈매사묘(埋死猫)〉). 임금이 고양이를 키운 것으로 보아 세자가 애완견을 기르는 것도 충분히 가능한 일일 것이다.

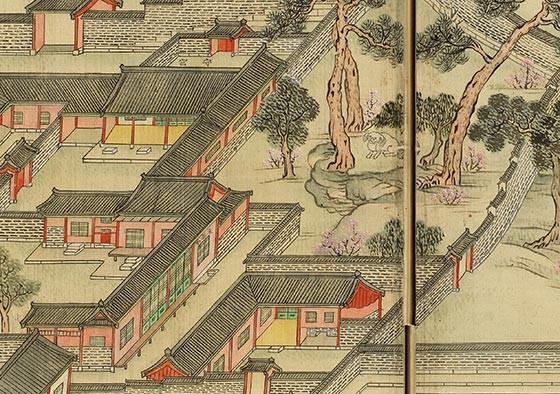

1830년 무렵 그려진 창덕궁과 창경궁의 조감도인 〈동궐도〉(동아대학교 박물관 및 고려대학교 박물관 소장)를 보면, 궁궐 여기저기에 고양잇과의 짐승이 보인다. 창덕궁 영모당 동북쪽 담장 밖과 창경궁 신독재 담장 안, 그리고 창경궁 양화당 북편 축대 위와 춘당대 옆 영화당 월대 위 등이다. 마지막 것을 제외하면 모두 사방이 담장으로 둘러쳐진 곳 안에 갇혀 있다.

모두 매우 큰 짐승으로 보이는데, 특히 맨 앞의 영모당의 것이 가장 크고 마지막 영화당 것이 제일 작다. 이 네 짐승이 모두 실제 동물인지 아니면 석수(石獸), 곧 돌조각 짐승인지 확실하지 않다. 〈동궐도〉에는 위치나 형태로 보아 석수가 분명하다고 할 수 있는 것들도 있다.

창덕궁 금천 돌다리 아랫부분과 후원 청의정 맞은편에 있는 짐승이 그렇다. 하지만 앞의 넷을 모두 석수로 단정하기는 어렵다. 이 가운데 축대나 월대 위에 있는 뒤의 둘은 석수일 가능성이 없지 않지만, 영모당과 신독재 부근의 두 짐승은 석수로 보기 어렵다. 특히 너럭바위 위에 앉아 있는 영모당의 짐승은 더더욱 석수라고 하기 어렵다. 영모당의 것이나 신독재의 것이나 모두 형상이 자세하지는 않지만 몸집이 큰 개로 보인다.

담장 밖의 짐승,<동궐도>제 11~12첩 부분, 동아대학교박물관 소장

〈동궐도〉에는 또 여기저기에 개집처럼 보이는 작은 집이 있다. 주합루 앞 연못 오른쪽에 있고, 자경전 북편에는 네 채가 있다. 연경당 남쪽 희우정 앞에 두 채가 있고, 연경당 북쪽 담장 밖에도 네 채가 있다. 창덕궁 서쪽 소유재 북서쪽에도 하나 있는데, 이것은 고려대학교 소장 〈동궐도〉에는 보이지 않고 동아대학교 소장본에만 보인다. 물론 이것들이 모두 개집은 아닐 것이다. 더욱이 큰 개가 들어가기는 너무 작아 보이는 집들도 적지 않다. 하지만 일부는 개집일 가능성이 없지 않다.

연암의 〈취답운종교기(醉踏雲從橋記)〉를 보면 연암과 그 벗들이 한여름 밤 종로에서 ‘호백(胡伯)’이라고 부르는 중국에서 수입한 대형견, 즉 ‘오(獒)’를 만난 일이 나온다. 연암은 글 끝에, 이 개들은 “매년 사신들을 따라 우리나라에 들어오지만 대부분 굶어 죽으며 항상 혼자 다니면서 다른 개와 어울리지 못한다”라는 말을 덧붙였다.

매년 사신들을 통해 수입되었던 중국 개에 대해서는 홍대용의 〈연기(燕記)〉 등에 자세히 나와 있다. 홍대용은 중국 개를 소개하면서 러시아관에 있는 가장 큰 개는 호랑이처럼 사람을 문다고 했고, 몽고산 개는 사납고 다루기가 어려워 쇠줄로 묶어두는데 생김은 보통 개와 같지만 체구가 크다고 했다.

우리나라 사람이 ‘호백(狐伯)’이라고 부르는 것은 그 별종이라고 했다. 또 심양 근처의 백탑보(白塔堡)에서 온 개는 사냥을 잘하는데 그 값이 은(銀) 십수 냥이나 한다고 했다. 또 발발이라고 불리는 것이 있는데 체구가 고양이만 하다고 했다.

중국을 통해 수입했을 법한 개의 구체적인 형상은 낭세녕(郎世寧)의 <십견도(十犬圖)>를 통해서 볼 수 있다. 낭세녕은 이탈리아 사람으로 본명은 카스틸리오네(Giuseppe Castiglione, 1688∼1766)이다. 1715년 예수회 선교사로 중국에 와서 50년간 청나라 조정의 궁정 화원으로 일했다.

조선 화가들의 서양화법 수용에도 일정한 영향을 끼친 사람이다. 그가 그린 <십견도>는 당시 청나라 황실의 명견을 그린 것으로 알려져 있는데, 이 열 마리의 개 중에는 앞의 여러 개 그림의 개와 유사한 품종도 없지 않다.

〈동궐도〉에 그려진 대형의 고양잇과 짐승은 ‘호백’으로 불린 대형 수입견으로 짐작된다. 이 개들은 연암의 말처럼 사신들을 따라 조선으로 들어왔을 것이며, 왕가나 권세가에서 길러졌을 것이다. 사도세자 주변에서 그려진 개는 이런 개가 아닌가 한다.

사도세자의 애견

사도세자가 한창 그림에 관심을 가졌던 무렵, 그 주위에서는 사도세자가 그렸다는 개와 유사종의 개를 그린 그림이 나왔다. 사도세자가 개를 키웠다는 기록도, 사도세자 주변에서 그려진 개에 대한 추가 정보도 전혀 찾을 수 없지만, 특정한 시기에 특정한 지역에서 특정한 사람들이 특정한 품종의 개를 집중적으로 그렸다는 사실이 관심을 끈다. 여러 사람이 유사한 개에 특별한 관심을 가졌다는 것은 그 개가 특별한 개가 아닐까 추측하게 한다. 그것이 사도세자의 애견이 아닐까 하는 것이다.

사도세자는 아버지로 인해 몹시 힘든 청소년기를 보냈다. 아버지 눈에 벗어난 괴로운 세자였을 뿐만 아니라 아무도 자신을 진정으로 알아주지 않는 외로운 사람이기도 했다. 해마다 사신이 청나라를 다녀오면 멋진 개 여러 마리가 따라왔다. 사도세자는 수입종 사냥개의 날렵한 몸과 사랑스러운 얼굴, 그리고 자기 마음을 헤아려 반기는 태도에 반했다. 사도세자는 마침내 어떤 개를 몹시 사랑하게 되었다.

그림을 좋아한 세자는 유명 화원들을 불러 자기 애견을 그리게 했다. 세자는 자기감정을 넣어 새끼들과 놀고 있는 애견을 그리기도 했다. 그런데 강박증이 점점 커진 세자는 마침내 ‘의대증(衣帶症)’에 걸리고 말았다. '의대(衣帶)'는 옷을 뜻하는 말로, 의대증은 옷 입기를 어려워하는 일종의 강박증이다.

세자는 옷을 갈아입을 때 왠지 새 옷이 잘 맞지 않은 듯해서 자꾸 옷을 벗어던지는 증상을 보였다. 사도세자는 나중에 옷 시중을 든 하인들을 탓하며 죽이기까지 했다. 세자가 죽인 사람만 백여 명에 이른다고 한다. 세자는 또 영조에게 “화가 나면 닭이나 짐승을 죽여야 화가 내린다”고 말했다. 사람을 죽이지 않을 때는 짐승이라도 죽였던 것이다.

어느 날 세자의 광증이 폭발했다. 칼을 좋아한 세자는 날카로운 칼을 여러 자루 가지고 있었다. 1760년 어느 하루 세자는 자기도 모르는 사이에 칼로 애견을 죽이고 말았다. 애견을 죽인 다음 한참 후에야 정신이 돌아왔다. 울부짖으며 후회했지만 때는 이미 늦었다.

사도세자가 그렸다는 〈개 그림〉을 보면서 나는 이런 상상에 이르렀다. 〈개 그림〉의 개는 사도세자의 애견이고, 그것을 화원들에게 그리게 했으며, 나중에 그 개는 사도세자의 칼에 맞아 죽었다는 상상이다. 밝혀진 것도 없고 정확히 알 수 있는 것도 없지만, ‘사도세자 〈개 그림〉’의 개는 보면 볼수록 사도세자의 애견이라는 생각이 강하게 든다. 왠지 그렇게 믿고 싶다.

[출처] : 정병설 서울대 국문학과 교수: < 궁궐의 개, 사도세자의 개 - 궁궐에서는 어떤 개를 길렀을까? > '한국학, 그림과 만나다' / [네이버 지식백과]

2. 단원(檀園)의 풍경을 찾아서

- 당시 문인들의 흥취가 배어있는 서해 언덕의 시원스러운 숲

박달나무 동산, 단원(檀園)을 향하여

이철환, [섬사편],<아회도>

단원(檀園), 이곳은 분명히 박달나무가 우거진 언덕이다. 글자대로라면 박달나무 동산을 뜻하는 보통명사이다. 하지만 단원은 1750년경 서해 언덕에 펼쳐진 안산(安山)의 옛 숲이기도 하다.

오늘날에도 안산에 가면 금방 단원을 만날 수 있다. 우선 행정 구역의 명칭으로서 단원구(檀園區)를 접할 수 있다. 안산시의 서쪽에 위치한 어엿한 구(區)이지만, 이제는 박달나무 숲을 대신하여 아파트 건물이 숲을 이룬 지역이다. 하지만 이 단원은 실재했던 장소와 어긋난다는 점에서 환상이 포장한 겉면처럼 보인다. 실상 단원은 다른 곳에 있으며 오늘날의 우리 눈에 잘 보이지도 않는다.

단원이라고 하니 어떤 이는 단원(檀園) 김홍도(金弘道, 1745~?)를 연상할 것이다. 김홍도가 안산 출신이라는 증거는 표암(豹菴) 강세황(姜世晃, 1712~1791)의 [단원기(檀園記)]에서 유래한다. 표암은 이를 갈 무렵인 일고여덟 살의 김홍도를 만나 그림 그리는 법을 지도했다고 했는데, 그는 이 시기에 안산에 머물고 있었다. 더욱이 김홍도가 ‘이 갈 무렵’인 1753년 7월에만 해도 표암은 안산의 단원에서 잊을 수 없는 아회(雅會: 글을 짓기 위해 모인 아담한 모임)를 즐기고 있었다.

그렇다 해도 성장기의 김홍도가 안산의 단원을 흠모하여 자기 호로 삼았는지는 분명치 않다. 김홍도가 ‘단원’이라는 호를 사용한 것은 대략 1781년 무렵부터 확인된다. 그가 그린 <단원도(檀園圖)>의 발문을 보면, ‘1781년 봄에 우리 집인 단원에서 강희언(姜希彦) 및 정란(鄭瀾)과 함께 셋이 모여 진솔회(眞率會)라는 아회를 가졌다”고 한 것이 그 물증이다. 그러나 이 그림 속의 단원은 추정컨대 안산이 아닌 서울을 배경으로 삼는다. 김홍도의 단원이 안산의 단원이라고 확정할 수가 없는 것이다.

안산이 단원 김홍도와의 인연을 댈 수 있는 이유가 더 있기는 하다. 김홍도의 초기 작품에 자주 등장한 ‘서호(西湖)’라는 이름이나 혹은 그의 다른 호이기도 했던 ‘단구(丹丘)’라는 이름도 우연인지 필연인지 그 무렵의 안산 지명에서 포착되기 때문이다. 이를테면 성호(星湖) 이익(李瀷, 1681~1763)이 젊은 날 안산의 첨성리(瞻星里)에서 쓴 <석민부(釋憫賦: 고민을 푸는 노래)>에는 성포(聲浦) 서쪽의 앞바다를 서호(西湖)로 지칭하며 바다로 나아가고 싶은 꿈을 표현하였다.

또한 이 글에서 다루려는 이재덕(李載德, 1711~1768)이라는 인물의 거처에 대해 “단구가 그 오른 편에 있었다”고 한 기록도 보인다(이현환의 <의추재기(依楸齋記)>).

어쨌든 김홍도의 출생지가 정확히 안산의 어느 곳이었는지, 나는 분명히 말할 수 없다. 다만 이 희대의 화가가 썼던 이름들이 안산의 지명들로 점철되어 있는 것이 예삿일처럼 보이지는 않는다. 박달나무가 우거진 동산(단원)에 올라서면 왼편으로 서해로 나아가는 포구[성포(聲浦), 원당포(元堂浦), 초지포(草芝浦), 서호]가 펼쳐지고, 남북 10리의 가까운 거리에서 표암과 성호가 공존하던 그 공간에 섬사(剡社)와 단구가 포함되어 있으니, 김홍도의 유년에 대한 궁금증이 더 많은 환상을 불러일으키곤 하는 것이다.

하지만 그 시절의 단원이 김홍도와의 끈으로 묶이지 않는다 하더라도, 단원은 또 다른 매력을 품고 있는 곳이다. 내가 이 글에서 방문하고자 하는 단원도 실은 김홍도를 향해 가는 길이 아니다. 지워져버린 단원과 그 인근의 서해 풍경이 하 그립기도 하고 당시 문인들의 흥취가 손목을 당기는 이유도 있지만, 무엇보다 [단원아집(檀園雅集)]과 [섬사편(剡社篇)]이라는 두 자료가 단원의 시원스러운 숲과 비밀스러운 인연으로 나를 끌어당기고 있는 것이다.

단원의 풍류와 풍류주인 이재덕(李載德)

정갈한 활엽수요 고급 목재인 박달나무는 더위를 식히는 시원한 숲을 이루기도 한다. 때는 1753년 음력 7월, 장맛비가 살짝 그치자 안산의 명인들이 십 무(畝)나 우거진 단원의 숲에 모였을 때도 그랬다. 이재덕(李載德), 강세황(姜世晃), 이현환(李玄煥), 권매(權勱), 이용징(李龍徵), 이광환(李匡煥), 이창환(李昌煥), 이경환(李景煥), 이재억(李載億), 이재의(李載誼) 등이 모인 그날, 숲은 시원스럽고 매미는 즐겁게 노래했으며, 사람들은 [단원아집(檀園雅集)]이라는 우아한 시첩을 만들었다.

[단원아집(檀園雅集)]의 표지(왼쪽)와 이재덕의 시(오른쪽).

모임은 이재덕의 집 근처인 성고(聲皐: ‘聲浦의 언덕’이라는 뜻)에서 이루어졌는데, 이 언덕에 바로 단원이 자리 잡고 있었다. 성고 모임의 주동자인 이재덕은 여주이씨(驪州李氏)로 성호(星湖) 이익(李瀷)의 손자뻘 되는 사람이다.

그의 7대조인 이상신(李尙信)은 성호 선생의 5대조인 이상의(李尙毅)의 친동생이다. 1753년 당시, 이익은 성고의 아랫마을인 성촌(聲村, 星村, 瞻星里)에서 한창 강학을 베풀고 있었다. 또한 성촌의 동남쪽에 이상신의 묘소가 있었으니 이재덕으로서는 학문을 배우고 선산을 지킬 수 있는 자리에 집을 마련한 셈이었다.

이재덕은 본래 서울에서 나고 자랐다. 어려서 부친을 여의고 벼슬길에 뜻을 접은 그는 홀연 1750년 무렵에 안산 성촌(聲村)의 조귀리(早歸里)로 이주하였다가 얼마 뒤에 성고로 이사했다. 1762~1763년경에는 부모님의 선영을 섬산(蟾山, 剡山)으로 옮기고 3년 뒤쯤 의추재(依楸齋)라는 넉넉한 재실을 짓고 살았다.

2년 어린 이현환이 언제나 그와 함께하였다. 특기할 만한 것은 이재덕이 마음도 넉넉하고 경제적으로 여유로운 데다 사람들과 사귀기를 매우 좋아했다는 사실이다. 그는 안산에 이주한 뒤부터 눈부신 활약을 펼쳤다.

10리쯤 북쪽에 사는 표암 강세황과 5리쯤 북쪽의 해암(海巖) 유경종(柳慶種, 1714~1784)은 물론이요, 일대에 동족촌을 형성하고 살던 종인(宗人: 촌수가 먼 일가)들을 초대하여 틈나는 대로 시회를 주관하였던 것이다.

1768년에 이재덕은 의추재가 있는 섬계(蟾溪, 剡溪)에서 세상을 떠났다. ‘지상우(地上友)’라 자신을 표현한 강세황은 “단원의 시 모임에서는 한 질의 시축을 이루었고, 관악산 여행에서는 그림을 그렸었지요(檀園詩社吟成秩 冠岳山行畵作圖).”라고 이재덕을 추억했다.

특별히 단원 모임을 성사(盛事)로 꼽은 것이 눈에 들어온다. 더불어 이경환은 “매년 꽃 피고 달뜨는 좋은 때면 마을의 종족을 초대하고 노소가 모여 수창(酬唱)을 흠뻑 즐겼다”고 했고, 이영환(李英煥)도 “세시복랍(歲時伏臘: 세시절기, 삼복, 그리고 섣달의 납일)에 종인들을 불러 모아 시회를 여니 사람들은 이를 일러 섬사풍류(剡社風流)라 하였고 공을 풍류주인(風流主人)으로 지목하였다”고 기렸다.

말하자면 그는 표암과 더불어 안산 문화계에 바람을 일으킨 주역 중 한 사람이었던 것이다. 그리고 아주 훗날 그의 현손(玄孫)인 이명구(李命九)는 이 15년 수창의 역사를 모아 [성고수창록(聲皐酬唱錄)]으로 정리해두었다.

단원(檀園)이 있었던 곳

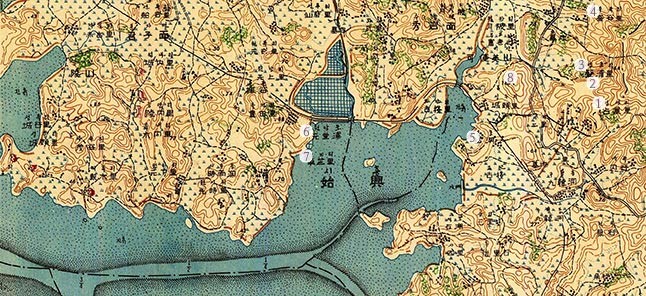

그렇다면 단원은 실제로 어디에 있었을까? 옛 지형을 보존한 1950년대의 지도를 참조해본다.

1950년대의 안산 지도 확대본

먼저 화면의 오른쪽 중단에 점성리(1 占星里, 일명 瞻星里)와 성포리(3 聲浦里)가 눈에 띤다. 이중 점성리는 당시에 성호 이익이 강학하던 곳이거니와, 추정컨대 등고선이 빼곡한 성포리 북쪽 언덕에 바로 성고의 단원(2)이 위치해 있었을 것으로 짐작된다[성고와 단원이 성두리(城頭里) 오른편 기슭이었을 가능성도 있다. 성두리(8)는 聲頭로도 표시되며 성관포(聲串浦)와도 겹친다].

그 위로 북쪽 5리쯤에 유경종이 거주한 부곡리(4 釜谷里)가 있고, 지도 바깥의 그 위쪽으로 옛 안산의 읍치(邑治) 안쪽에 강세황이 머물렀다. 또한 이경환·이영환 형제가 살던 송호(5松湖)로부터 성포리, 점성리 일대에는 여주이씨 동족들이 마을을 이루어 살고 있었다.

이 중 성고에 위치한 단원은 서쪽으로 원당포(6 元堂浦)와 초지리(7 草芝里) 해변이 내려다보이는 풍광이 수려한 곳이었다. 이현환이 <의추재 기문(依楸齋記)>에서 “눈앞에는 하포(蝦浦)를, 등 뒤에는 수리산(修理山)을 두었고, 집 오른편에는 단구(丹丘)가, 왼편에 도산(陶山)이 바라보인다”고 했는데, 나는 여기서 말한 단구(丹丘)가 바로 단원(檀園)이 아닐까 생각하고 있다.

이현환의 눈을 빌리면 단원 일대의 당시 풍경을 더 확장할 수 있다(<蟾皐新舍上樑文>). 연성(蓮城: 안산 읍치)의 남쪽에 놓인 이곳은 아래쪽으로 속계(蔌溪)라는 시내가 흘렀다고 하며, 곁에는 우산(牛山)과 섬산(蟾山, 剡山)이 위치했다고 한다.

또한 오른쪽으로는 가산(可山: 가사미산으로 추정)의 풍경을 끌어당기고 동쪽으로는 지항(智巷: 현재의 계항동으로 추정)의 임목(林木)과 잇닿은 채, 구랑동(九郞洞: 구룡동으로 추정)의 월색(月色)과 팔곡촌(八谷村)의 연광(烟光)을 조망할 수 있다고 하였다.

필시 고왔을 그곳이 그러나 지금은 가뭇없다. 성포동과 고잔동 사이의 바닷길이 매립되어 중앙역과 고잔역의 전철이 지나고, 호수동이라는 멋진 이름을 잡아두었지만 이제 그곳에는 온갖 건축물이 빼곡하게 늘어서 있기 때문이다.

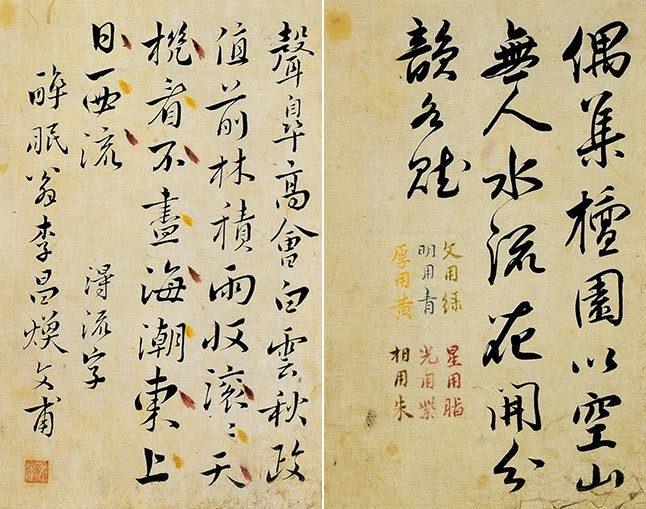

[단원아집(檀園雅集)]의 현장

2003년, 예술의 전당이 주최한 ‘표암 강세황’전에서 [단원아집]이 드디어 자태를 드러내었다. ‘아집(雅集: 우아한 모임)’이라는 이름에 걸맞게 정성스러움을 간직한 이 시첩은 다섯 색깔의 비점(批點: 시문을 비평하여 잘된 곳에 찍는 둥근 점)이 찍힌 예사롭지 않은 모습을 보여주었다. 표암 연구자인 정은진 교수가 이 작품집을 학술지에 소개하며 가슴이 뛰었을 것이라고 나는 믿는다.

이 시첩은 멋이 있다. 참여자의 친필들도 멋스럽고, 녹색·청색·노란색·연지색·자주색·붉은색이 찍힌 품평의 흔적도 눈길을 곱게 끈다.

‘공산무인 수류화개(空山無人 水流花開, 텅 빈 산에 사람은 없고 물 흐르고 꽃은 피어 있네)’,

‘생애일편청산(生涯一片靑山, 한평생의 삶이 한줄기 푸른 산에 달려 있네)’,

‘단운함우입고촌(斷雲含雨入孤邨, 조각구름은 비를 머금고 외딴 마을로 들어간다)’

이라고 한 글귀를 글자별로 나누어 시를 지은 풍류도 멋스럽다. 그런데 나는 그 중에서도 이날 단원에서의 흥취와 숨겨진 사연에 더 관심이 깊다.

이창환(李昌煥)이

“성고의 고상한 모임, 흰 구름 흘러가는 가을(聲皐高會白雲秋)”이라 묘사한 그날에, 이경환이 읊은 대로

“가을날 서쪽 동산에서의 모임, 박달나무 숲이 십 무나 늘어서 있고(秋日西園會 檀陰十畝斜)”,

“저 멀리 소래 포구와 초지도가 보이는(剩占蘇湖勝 平臨草嶼遐)”

풍경을 배경 삼아 단원의 모임이 시작되었다. ‘空山無人 水流花開’에서 ‘인(人)’ 자를 고른 강세황의 현장묘사는 이러하다.

<strong>이런 좋은 모임이 어디 있으랴, 동족이 아니라면 옛 벗들일세.

술동이는 가득 채울 필요 없으니, 웃고 즐기는 말들이 모두 진솔하네.

하얀 밥에 개장국 차려두고, 소주를 다시 몇 순배 돌리네.

저녁 되어 다시 자리를 옮겨, 드넓은 저 바다를 내려다보네.

지는 햇살은 창파에 반사되고, 만 이랑 바닷물은 은을 녹인 듯.

때마침 오랜 장마 그친 터라, 높은 나무에서 매미가 울어대네.

야트막한 산이 먼 포구를 감쌌는데, 산뜻하고 깨끗하여 티끌이 전혀 없네.

연이은 종이에다 각각 운을 뽑아, 시 읊는 소리가 다투어 이어지네.

어찌할꼬! 학서자(이현환)께선, 취해서 비틀비틀 갓이 땅에 떨어지니.

無如此會佳 非族卽故人 盃樽不必盛 談笑無非眞 白飯狗肉羹 燒酒復數巡

晩來更移席 俯臨大海濱 返照射滄波 萬頃如鎔銀 是時積雨霽 高樹鳴蜩新

淺山違遙浦 瑩淨無纖塵 聯牋各拈韻 吟咏爭紛繽 如何鶴西子 醉倒墯冠巾

</strong>

장마가 물러나자 벗들이 단원에 모였다. 주인(이재덕)은 풍성하게 음식을 마련하고 정갈하게 지필묵을 갖추어 일행을 맞았다. 취흥이 햇살 따라 석양빛의 홍조를 닮아갈 무렵 학서자(鶴西子) 이현환은 ‘수(水)’ 자를 얻어 5언 40구의 긴 호흡으로 흉금을 활짝 열었다.

그는 지난번 원당사(元堂寺) 모임을 돌아본 뒤에 강세황을 초청하게 된 배경,

“박달나무 아래에다 자리를 하나 펴고, 넘실대는 바다 물결을 굽어보는(檀下鋪一席 俯臨滄海水)” 정경, 그리고 “인생이란 날리는 먼지 같은 것이니(人生若颷塵) 마시지 않고 무엇을 기다리냐(不飮復何俟)”

며 얼큰한 취흥을 거침없이 쏟아내었던 것이다. 그러면서 강세황에게

“귀찮다 말고 그대여, 그림 한 폭 그려주오(煩君畵一幅)”

라고 간청했으나 강세황이 실제로 그림을 그린 것 같지는 않다.

하룻밤의 비, 그리고 우연한 출발

하필이면 이날 밤에 다시 비가 내렸다. 그전에 ‘고림양선명(高林凉蟬鳴, 숲에서 매미가 시원스레 운다)’ 으로 운을 나누어 시를 짓던 시각에 일행은 이미 이재덕의 집으로 돌아와 있었던 듯하다. “부축 받아 취해 돌아오는 길, 숲의 새들은 여기저기서 울어대었으며” (이재덕), “시 지으라는 호령이 점점 엄해지자, 어떤 벗은 읊다 못해 도망가기까지 하였다” (강세황).

하나 둘 자리를 뜨고 마침내 이재덕, 강세황, 이현환, 이창환, 이광환만이 자리에 남았다. 그런데 또 이창환과 이광환이 앞마을 성촌(성호 이익의 마을)에 얼른 다녀오겠다며 나막신을 신고 나서는 것이 아닌가! 그리고 하필 비가 내린 것이다. 이재덕과 강세황은 밤새도록 기다렸다. 그러나 그 비 탓에 둘은 돌아오지 못했다. [단원아집]의 마지막 4수는 이러한 사연을 알지 못하면 쉬 해석되지 않는다.

[단원아집]의 마지막 비밀을 풀게 하는 것은 [성고수창록]이다. 이날의 시편을 재수록한 이 책에는 흥미롭게도 <관음 이창환과 동애 이광환이 잠깐 성촌에 갔다가 비에 막혀 돌아오지 못했다. 부쳐 보내고 화답을 구한다(觀音東厓乍往星村關雨未還寄呈求和)>라는 작품이 실려 있다.

앞뒤를 헤아려보면, 둘이 떠나고 밤새도록 돌아오지 않자 이재덕과 강세황이 애타게 기다라고 있노라는 시를 편지로 보냈던 것 같다. 표암의 경우, “성대한 시축에 연달아 짓자는 계책이 어긋난 것 아니냐(巨軸聯題計已空)”, “어제의 난질(亂帙)을 펼쳐두고 있거늘, 기약만 남겨놓고 오지는 않는 것이냐”며 일행의 복귀를 종용했다. 그러나 돌아온 것은 “마음은 박달나무 가로 가서 모임에 있는 듯하나, 몸은 해당화 아래 있어 텅 빈 골짝에 있는 듯하다(神往檀邊疑在會 形留棠下似逃空)”라는 이창환의 화답시였다.

특히 이광환은 <잠시 성촌에 들렀다가 비를 만나 유숙하며 성고에서 함께 놀던 것을 그리워하다(暫往星村値雨留宿懷聲皐同遊)>라는 화답시를 따로 남겨 당시의 심정을 이렇게 읊었다.

갔다가 석양에 곧 돌아올 줄 알았는데, 뉘라 알았으랴 비에 되레 막힐 줄.

몸은 낙엽마냥 성촌(星村)에 붙들렸고, 꿈은 구름 따라 학산(鶴山)을 넘어가네.

책상 위엔 빼어난 시들이 쌓였을 테니, 술 따르며 어찌하면 반가운 얼굴을 뵈올까?

시름겨워 홀로 관음노인(李昌煥)만 짝했건만, 숲에선 벗 부르느라 새들이 지저귀네.

自擬吾行夕便還 誰知一雨却相關 身同落葉淹星社 夢逐歸雲度鶴山

案上想應堆傑句 樽中那得對歡顔 牢愁獨伴觀音老 喚友林間鳥語

석양에 돌아오마던 약속도 부질없이 둘은 비에 묶인 신세가 되고 말았다. 학산(鶴山) 너머 성고에서 밤새 기다릴 줄 알기에 미처 끝맺지 못하고 돌아온 시축(詩軸)과 흥을 다 풀지 못한 술자리가 정녕 안타까웠을 것이다. 더욱이 숲에선 새들이 친구를 모으는 듯 재잘거리며 사람의 심회를 돋우니 그날의 비가 얼마나 얄미웠을까? 기다리는 사람도 못 가는 사람도 발을 동동거렸을 그 밤에 비는 자꾸 내리고, [단원아집]의 마지막도 그날 밤의 비처럼 뿌옇게 마무리되는 듯했다.

하지만 삶이란 우연을 품은 기묘한 것이 아니겠는가? 신기하게도 [단원아집]의 맨 마지막 작품은 전날의 모임에 참석하지 않았고, 또 한편으로는 이재덕의 기나긴 수창록에 딱 두 번 모습을 나타내는 인물의 시로 마무리되어 있다. 충청도 예산에서 살며 아버지 이광휴(李廣休)를 모시고 이따금 안산을 방문했던 사람, 이철환(李嚞煥, 1722~1779)이 바로 그였다.

[섬사편(剡社篇)]의 아회도와 단원(檀園)의 상상

비에 막혀 단원 모임이 애석하게 흐르던 그날 밤에 이철환은 마침 성호 이익의 성촌에 와 있었다. 그리고 안절부절못하는 이광환과 이창환에게서 안타까운 사정을 듣고 난 다음 난데없이 두 사람과 더불어 화운(和韻: 남이 지은 시의 운자를 써서 답시를 지음)에 참여했던 것이다.

이철환이 읊은 내용은 대략 이러하다. “나도 이제 서른, 산골(예산)에 사는 사람. 농사일이 인생의 사업이나 하늘에 비친 달(벗)을 사모하는 사람. 그대들과 떨어져 수심은 끝없으나 나를 벗삼아 살아가는 그런 사람. 하지만 세상을 버린 후로 외려 버림받은 처지라, 모임을 함께하며 시 모으는 모습이 부럽다오(棄世由來還見棄 羨他同社拾詩封).”

이 부러움이 단순한 동경에 그쳤다면 단원의 또 한 면이 지워졌을지 모른다. 하지만 이 선망이 직접적이든 간접적이든, 이철환이 붓을 준비하고 종이를 준비한 사실은 중요한 의미가 있다. 그는 단원 근처 섬산(剡山, 蟾山)과 섬계(剡溪, 蟾溪)에 마을을 형성했던 섬사(剡社)를 그리워하여, 이곳을 포함하여 몇 년 동안(1753?~1757) 읊은 시들을 모아 [섬사편]이라는 색다른 시화첩(詩畵帖)을 꾸며가기 때문이다.

이재덕의 만년 거처이기도 했던 섬산과 섬계가 단원의 인근임에는 틀림이 없다. 무엇보다 이철환에게 이곳은 성호 이익을 비롯해서 그리운 혈족과 벗들이 한데 모여 사는 부러운 곳으로 인식되었다. 그렇기에 '두꺼비 모양으로 생겼을 산(蟾山)'이 그에게는 중국 섬계(剡溪)를 연상시키는 곳으로 여겨졌을 것이다. 눈이 내린 밤에 왕휘지(王徽之)는 친구인 대규(戴逵)가 갑자기 보고 싶어 섬계의 집 앞까지 갔다가 그냥 돌아왔다는 그 유명한 고사를 몰랐을 리가 없기 때문이다.

그리고 그는 그해일지 다음 해일지는 분명치 않으나 앞의 이광환, 이창환, 이현환 등과 더불어 어느 멋진 바닷가로 소풍을 다녀온다. 그때의 풍경을 재현한 것이 바로 이 글의 화두인 저 그림이다. 그런데 아쉽게도 이 그림은 ‘여기가 단원’이라는 표시를 분명히 보여주지 않는다. ‘길보(吉甫: 이철환의 자)’라는 도장이 분명한 이 그림을, 그래서 나는 지난 1년 동안 수십 번은 더 보았던 것이다. 보면 볼수록 몽롱한 이 그림에서 단원의 풍경을 엿보고 싶었기 때문이다.

하지만 단서는 여전히 모호하다. 이철환 자신은 “천 이랑의 노을진 바다, 만 이랑의 푸른 물결. 푸를 때는 푸른색이 사람을 녹이고, 붉을 때는 광채가 반짝반짝 하네. 저 절경이 환상 같다 한들 안 될 게 뭔가, 숲이며 집들이 내 책 속에 들어왔으니(千頃紅, 万頃碧. 碧時碧殺人, 紅處光赫赫. 絶景何妨幻中看, 和林和屋入我冊)”라고 하였을 뿐, 그곳이 정확히 어디인지를 밝혀두지 않았다.

“큰 소나무 아래에서 옛적에 놀던 곳, 푸른 바다 노을진 물결 그 경치가 그윽하다(長松之下昔同游 碧海紅田景色幽: 이광환)”고 해도, 혹은 “예전의 놀던 곳이 원래 그림 같았으니, 그 풍경이 그윽한 그림 속에 들어오든 말든(前游元是畵中游 景物非關入畵幽: 이창환), 애타는 내 호기심을 실증할 길이 없는 것이다.

그림 속의 배경은 정녕 어디란 말인가? 단원인가, 아닌가? 배를 타고 남양(南陽)의 어느 산자락에 다녀왔다고 본들 안 될 것은 없다. 하지만 정황을 재어보면 안산의 바닷가였으리라. 부친을 배행(陪行: 윗사람을 모시고 따라감)하던 이철환이 아버지를 떼놓고 따로 소풍 갔으리라 보긴 어렵다.

섬사 옆 송호(松湖)에 살던 이광환ㆍ이창환 형제와 그 인근에 거처하던 이현환이 풍류주인격인 이재덕만을 쏙 빼놓고 뱃놀이를 따로 즐겼을 확률도 적다. 단원이라 비정하고 싶지만 또한 이 그림 속의 풍경은 바다와의 거리가 너무 가깝다. 그럴 경우 남는 추정은 이곳이 성포 주변의 바닷가일 가능성이 높다는 것이다.

<아회도>의 해변 부분을 확대한 그림을 보면, 한 사람은 바다를 또 한 사람은 숲을 바라보고 있으며, 나머지 두 사람은 서로 정담을 나누고 있다. 다시 화폭 전체의 나무들을 유심히 들여다본다. 네 사람 주위로 소나무가 두 그루, 저 멀리 비탈에 댓 그루, 그리고 나머지 열댓 그루는 잎이 정갈한 활엽수다. 마음이 빨려드는 탓인지 나는 이 나무가 마치 박달나무처럼 보인다.

<아회도>의 해변 확대 부분

그러고 보면 단원은 아마 이 나무들로 숲을 이뤄 무성한 곳이었으리라. 어쩌면 이 그림의 오른쪽 산 너머에 있었을 단원은 자신을 이젠 잊어달라 내게 청할지도 모르겠다. 하지만 아슴푸레 되돌아서는 연인의 뒷모습을 잊을 수 없는 것처럼, 나는 단원의 가느다란 옷자락을 붙잡고 1750년대의 안산 바닷가로 또다시 이끌려 들어간다.

[출처] : 김동준 이화여자대 교수: <단원(檀園)의 풍경을 찾아서> '한국학, 그림과 만나다'네이버 지식백과

3. 한반도 호랑이 지도론 - 한반도 지도의 외곽선 안을 어떤 형상으로 채울 것인가

옛 기록 속의 한반도 형상 논의

한반도의 형상에 관한 논의는 언제부터 시작되었을까? 기록상 한반도의 형상과 관련된 가장 분명하고 오랜 기술은 과문(寡聞)의 탓이 아니라면, 이중환(李重煥,1690~1756)의 [택리지(擇里誌)] 중 〈산수총론(山水總論)〉에서다.

대저 옛사람은 우리나라는 노인의 형상인데 해좌사향(亥坐巳向)으로 서쪽을 향해 국면이 열려 중국을 향해 읍을 하고 있는 형상이라, 예로부터 중국과 가깝게 지냈다고들 말한다.(大抵古人, 謂我國爲老人形, 而坐亥向巳, 向西開面, 有拱揖中國之狀, 故自昔親昵於中國.)

이 기록에 따르면 한반도의 지형을 중국을 향해 고개 숙여 읍하고 있는 노인의 형상으로 보았다. 어째서 우리나라가 허리 굽힌 노인의 형상으로 보였을까? 실제 우리나라 고지도 중 현존하는 가장 오래된 세계 지도인 1402년에 제작된 〈혼일강리역대국도지도(混一疆理歷代國都之圖)〉를 보면 함경도 지역을 배제한 한반도 모양은 두 손을 앞쪽으로 모으고 중국을 향해 읍을 하고 있는 형상이 완연하다.

조선 초기 당시 함경도 지역이 우리 강역에 포함되지 않았던 사정을 헤아릴 때, [택리지]의 언급은 설득력이 있다. 중국과 조선이 오랜 세월 가깝게 지내온 것을 한반도의 형상과 관련지은 것이다.

1402(태종 2)년 제작된 세계지도인 <혼일강리역대국도지도>.

현존하는 가장 오래된 세계 지도로, 원본은 현재 전하지 않으며 일본에 필사본 2점이 보관되어 있다.

또 한 가지는 도선대사와 관련된 설화에서 나온다. 신라 말 도선(道詵, 827~898)이 우리나라 땅 모양을 살펴보니 마치 대륙에 비스듬히 정박해 있는 배의 형국이었다. 게다가 우리나라의 지세가 서쪽은 낮고 동쪽은 태백산맥이 솟아 자칫 일본으로 떠내려갈 판이었다. 깜짝 놀란 도선은 배가 중심을 잡을 수 있도록 전남 화순군 도암면 대초리에 천 개의 불탑과 천 개의 석불을 세워 배를 운전한다는 뜻으로 운주사(運舟寺)란 절을 세웠다는 것이다(이형석, 〈반쪽짜리 우리나라 지도〉, [민족지성] 통권 63호, 1991.5, 227면).

화순 운주사(雲住寺)의 천불천탑 창건 설화다. 대개 비보사찰(裨補寺刹: 이름난 산이나 장소에 절을 세워 국운을 돕는다는 불교신앙에 의해 세운 절) 설화의 일종으로, 한반도를 배 모양으로 비정한 것이 흥미롭다.

이 밖에 우리나라 땅 모양을 인체에 비유하는 생각도 있었다. 한강(임진강)을 대수(帶水)라 하여 허리띠로 보고, 태백산맥을 등뼈로 보아 척추(脊椎) 산맥으로 부르는 따위가 그것이다. 또 근세의 신흥종교인 각세도(覺世道)에서는 한반도를 정력이 충만한 남근(男根)으로 보아, 세계를 향해 힘과 기상을 과시할 날이 반드시 온다고 비유하기도 했다.

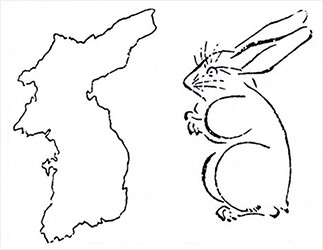

[소년] 창간호에 실린 토끼 모양의 한반도 지도.

고토 분지로(小藤文次郞)는 한반도의 형상이 토끼 모양이라고 주장했다

한반도의 형상과 관련된 논의가 본격화되는 것은 한일강제병합을 전후한 시기이다. 일제는 침략을 본격화하기 위해 조선반도에 관한 각종 정보를 수집했다. 이때 일본 동경제국대학의 고토 분지로(小藤文次郞)가 1900년부터 1902년 사이에 14개월간 두 차례에 걸쳐 전국을 답사하며 조선의 지형을 연구하였다.

그 결과 그는 〈조선산악론〉을 비롯한 3편의 논문과 지명사전인 [로마자 색인 조선지명 자휘(字彙)]를 펴냈고, 1903년에는 지도인 〈조선전도(朝鮮全圖)〉를 남겼다. 그간 지리 교과서에 실려 왔던 지형도와 산맥 개념 및 명칭은 실제로 고토 분지로의 이론을 그대로 따랐다. 백두대간의 전통 개념이 일반에게 알려진 것은 20년 안쪽의 일이다.

고토 분지로는 1903년 한반도의 지질 구조도를 발표하면서 한반도의 형상이 토끼 모양이라고 했다. 이후 일제에 의해 한반도가 토끼 모양이라는 주장이 널리 퍼져, 사람들의 기억 속에 자리 잡았다. 이후 야쓰쇼에이(矢律昌永)가 고토 분지로의 이론에 근거하여 [한국지리]를 펴내고, 이어 1908년의 지리 교과서에는 고토 분지로의 산맥 개념이 전래의 산줄기 인식을 대신하여 채택되기에 이른다.

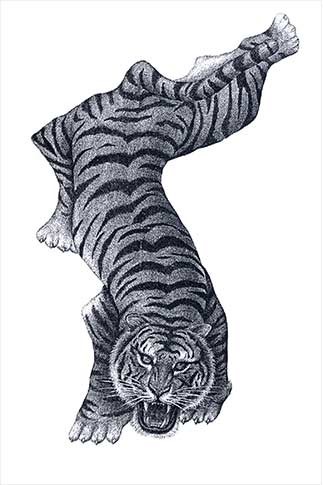

최남선의 한반도 호랑이 지도

1908년 11월, 육당 최남선(崔南善, 1890~1957)은 18세의 나이로 [소년]지를 창간한다. 그 창간호에 등장하는 삽도(揷圖: 삽화)가 바로 한반도 호랑이 지도다. 창간호의 ‘봉길이 지리 공부(鳳吉伊地理工夫)’란 꼭지 중에 〈대한(大韓)의 외위형체(外圍形體)〉란 글이 있다.

[소년]지 창간호에 등장하는 최남선의 호랑이 지도.

일본지리학가 소등(小藤) 박사는 우리나라를 토끼에 비하여 그렸으니, 그 말에 이르기를 대한반도는 그 형상이 마치 네 발을 모으고 일어서 있는 토끼가 중국 대륙을 향하여 뛰어가려 하는 형상 같다 하였다. 그림을 보면 알려니와 북관(北關)으로 귀를 삼고, 서관(西關)으로 앞발을 삼고, 경기만(京畿灣)의 들어간 부분으로 배를 삼고, 삼남으로 아랫도리를 삼고, 관동으로 등을 삼고, 동대한만(東大韓灣)이 턱 아래가 되고, 서대한만(西大韓灣)이 뒷덜미가 되었으니, 이 또한 방불하다고 아니 못할 것이로되 이보다 낫게 비유한 것을 하나 말하오리다.

이것은 최남선의 안출(按出)인데 우리 대한반도로써 맹호가 발을 들고 허위떡거리면서 동아 대륙을 향하여 나는 듯 뛰는 듯 생기 있게 할퀴며 달려드는 모양을 보였으니, 앞서 소등 박사의 토끼 비유는 바깥 둘레 선을 많이 고쳐 그렸으나, 최 씨는 보통의 지도에 있는 대로 아무쪼록 튀어나온 곳은 튀어나온 대로, 들어간 곳은 들어간 대로 그대로 온전하게 그렸으되 복잡하게 외형을 억지로 만들지도 않고, 그 포유한 의미로 말하더라도 우리 진취적 팽창적 소년 한반도의 무한한 발전과 아울러 생왕(生旺)한 원기의 무량한 것을 남김없이 넣어 그렸으니 또한 우리 같은 소년이 보건대 얼마만큼 마음에 단단한 생각을 둘 만한 지라 가히 쓸 만하다 하겠소.

최남선은 16세 나던 1906년 3월에 일본으로 건너가 와세다대학 고사부(高師部) 지리역사과에 입학해서 공부한 일이 있어 지리와 역사에 대한 관심이 남달랐다. 최남선은 고토 분지로가 주장한 한반도 토끼 형국설에 반발하여 한반도 호랑이 지도를 그렸다. 호랑이 지도가 최남선의 창안으로, “발을 들고 대륙을 향해 할퀴며 달려드는 생기 있는 범의 모양”이 진취적이고 팽창적인 한반도의 무한한 발전과 왕성한 원기를 상징한다고 주장했다.

1910년 4월 [소년] 제4권의 부록으로 실린 〈대한지리총요(大韓地理總要)〉에서 최남선은 한반도의 지세를 다시 이렇게 묘사했다.

무한한 포부를 가지고 절륜한 용기로써 아시아 대륙으로조차 세계에 웅비하려 하는 맹호라 함은 앞에서 이미 말했거니와, 함경북도는 그 머리와 오른쪽 앞발이요, 함경남도와 평안남북도는 가슴과 왼쪽 앞발이요, 황해도는 허리 부분이요, 강원도는 경상북도와 잇달아 등줄기가 되니, 태백주맥(太白主脈)은 바로 척추요, 충청 전라 등 남도는 배이고, 경상남도는 볼기요, 전라남도는 뒷발이요, 경기도는 전체의 전방을 중국 가까운 곳에 처하여 한성(漢城)이란 폐를 간직하였으니, 강원 함경의 경계선과 경기 황해의 경계선을 분계선으로 하여 그 이남을 남한이라 하고 그 이북을 북한이라 하느니라.

최남선의 한반도 호랑이 지도는 발표 후 엄청난 호응을 받았다. [소년] 2호에는 “앞서 나온 〈대한의 외위형체〉에 관한 논설은 크게 강호의 찬미를 얻어 어떻게 좋은지 모르겠소” 하는 언급이 나오고, 이어 [황성신보]에 수록된 다음과 같은 글을 전재하였다.

20세기 신천지에 우리 대한지도의 전체가 돌연히 새로운 광채를 드러내니, 웅장하도다 동양반도의 대한지도여! 천지간 동물 중에 가장 용감무쌍하고 강맹무적한 범의 형체로다. 대저 세계 각국에 도서서적의 종류가 각각 자기 나라의 역사를 발휘하며 자국의 인물을 찬양하며, 자국의 산천을 우러르며, 자국의 물산을 보중(寶重)하여, 국성(國性)을 배양하고 국수(國粹)를 부식(扶植)한즉, 도서서적의 종류가 국민 교육상에 관계됨이 어찌 얕다 하겠는가. 이런 까닭에 일본인이 자기 나라의 지세를 평하여 비룡상천(飛龍上天)의 형세라 하였으니, 이 한 구절의 말이 족히 국민의 지기(志氣)를 배양하고 국가의 지위를 존중케 하는 재료가 될 것이다.

뿐만 아니라 최남선이 주축이 된 조선광문회에서는 1913년 고토 분지로의 산맥론에 대응하여 [산경표(山經表)]를 펴냈다. 이는 전통적인 백두대간(白頭大幹) 개념에 입각하여 대간(對幹)과 정맥(正脈)으로 산악의 개념을 설명한 책이다.

최남선의 호랑이 지도는 이후 폭넓은 호응을 받아 각종 잡지의 표지에 한반도를 상징하는 호랑이가 속속 등장한다. 1913년 1월 [붉은져고리] 창간호와 같은 해 4월 [신문계(新文界)]창간호 표지, 이어 1914년 10월에 간행된 [청춘(靑春)]지의 창간호 표지가 그렇다. 이 밖에도 1925년 [새벗] 창간호와 1926년 [별건곤(別乾坤)] 창간호 표지화에도 한반도를 상징하는 호랑이가 잇달아 그려졌다.

1) [붉은저고리] 창간호 표지 (1913.1.1)/2) [신문계] 창간호 표지 (1913.4.5)/ 3) [청춘] 창간호 표지 (1914.10.1) / 4) [새벗] 창간호 표지 (1925.11.1)/ 5) [별건곤] 창간호 표지 (1926.11.1)

한반도 호랑이 지도는 과연 최남선의 창안인가? 이와 관련해서 살펴볼 것이 포항시 호미곶면 대보리 호미등(虎尾嶝)이란 지명이다. 호미등은 장기곶(長鬐串)이 본래 이름인데, 이곳이 한반도를 호랑이의 형상으로 보았을 때 그 꼬리에 해당한다 하여 호미등이라 불렀다는 것이다. 여기에는 흥미로운 이야기가 있다.

1901년 일본 수산실업전문대학교 실습반 학생 30여 명이 다카오마루(鷹雄丸)를 타고 조선으로 건너왔다. 이들은 동해 연안의 고기 떼와 물 깊이를 조사하다가, 물밑에 숨은 암초에 걸려 배가 침몰하는 바람에 전원 몰사했다.

이 일이 있은 후 일본 정부는 이 사건이 조선의 해안 시설 미비로 발생한 사고라며 손해배상을 요구했다. 이에 우리 예산으로 일본에게 시설 공사를 맡겨 1903년 12월에 대보리 등대를 완성했다. 이것은 인천 월미도 등대에 이어 우리나라에서 두 번째로 건립된 등대였다. 당시 설계는 프랑스인이 맡았다.

등대 건립 계획이 발표되자 인근의 주민들이 크게 동요하였다. 호랑이 꼬리에 불을 붙이면 호랑이가 뜨거워 꼬리를 흔들 터인데, 그렇게 되면 인근이 불바다가 될 것이라는 이유에서였다. 그러나 주민들의 반대에도 불구하고 등대는 건립되었다.

그 후 일본인 등대지기가 칼에 찔려 살해되고 등대가 파손되는 사건이 일어났다. 일제는 이것이 조선인의 소행이라 여겨 조사하였다. 하지만 사건 조사 결과 일인(日人) 등대지기가 일본에 있을 때 나쁜 짓을 저지르고 조선으로 도망왔는데, 복수하러 온 일인의 손에 죽은 것임이 밝혀졌다.

최남선이 1908년에 한반도 호랑이 지도를 처음 선보였고, 대보리 등대의 일은 그보다 몇 해 전의 일이니 한반도를 호랑이 모양으로 비정하는 인식은 최남선 이전부터 있었다고 볼 수 있다. 등대 건립 당시 호랑이 꼬리에 불을 붙이면 인근이 불바다가 될 것이라 하여 건립을 반대했다는 이야기가 특히 그렇다. 앞뒤 사실 관계의 면밀한 확인이 필요하다.

(왼쪽) <근역강산 맹호기상도>,호미곶 등대박물관 소장,

(오른쪽) <근역강산 맹호기상도>, 김태희 작, 46x80.3cm, 고려대학교 박물관 소장

왼쪽의 그림은 현재 대보리 호미곶 국립등대박물관에 그려진 한반도 호랑이 지도다. ‘근역강산맹호기상도(槿域江山猛虎氣像圖)’란 제목이 붙은 이 그림에서 특이한 점은 최남선의 그림과 달리 꼬리를 감아 올려 꼬리 끝을 등대의 위치에 자리하게 한 점이다.

이는 앞서 불바다 사건과 관련지어 흥미롭다. 또 최남선의 호랑이 지도와는 발의 위치가 조금 다르다. 고려대학교 박물관에 소장되어 있는 김태희 작 〈근역강산맹호기상도〉와 비교해보면 이 그림이 꼬리에 특별한 의미를 부여하고 있음을 알 수 있다.

한편 1913년 하와이에서 발행하던 [신한국보(新韓國報)]가 독립 정신을 고취하기 위해서 만든 달력의 표지 그림에는 안중근 의사의 사진과 함께 대한전도(大韓全圖)란 이름으로 호랑이 지도가 그려져 있다. 이것은 기존에 알려진 호랑이 지도와는 방향이 반대로 되어 있고, 여수 목포 쪽에 호랑이 머리를 두어 몸을 뒤틀어 막 도약하려는 맹호의 기상을 드러냈다.

동아일보 응모와 남궁억의 한반도 지도

1921년 12월에 동아일보는 “조선지도의 윤곽 안에 세 가지 이내의 물형을 채우라”는 사고(社告)를 내고, 엽서에 한반도 모양을 그려 응모하면 연말에 시상하겠노라 하였다. 이에 전국에서 무려 7천 장의 엽서가 답지(遝至)하였다.

1922년 1월 27일과 28일 자 3면에 당선작이 발표되었다. 1등작은 없이 2등 2인, 3등 2인을 각각 선정 발표하였다. 1월 27일 자에 실린 3등은 이방호(李方鎬)와 오상일(吳尙一)이 수상하였다. 이방호의 그림은 무궁화 한 그루와 팔도에 무궁화꽃이 피어난 형상을 그렸고, 오상일은 당시 국가적으로 장려되던 양잠운동과 관련하여 누에가 갉아먹은 뽕잎으로 한반도의 형상을 그렸다.

[왼쪽] 무궁화로 한반도를 형상화한 이방호의 〈근(槿)〉,

[오른쪽] 누에와 뽕잎으로 한반도를 그린 오상일의〈잠(蠶)〉, 1922년 1월 27일 [동아일보] 3면 기사 참조

또 1월 28일 자에 발표된 2등은 김중현(金重鉉)과 지정순(池淨順)이 수상했다. 김중현은 〈평화의 무사(舞士)〉로 허리에 호리병을 차고 너울너울 춤추는 무동(舞童)을 그렸고, 지정순은 〈사자의 한자웅〉으로 머리를 일본 쪽을 향해 사자가 몸을 뒤튼 형상을 그렸다.

[왼쪽] 춤추는 무동을 통해 한반도를 형상화한 김중현의 <평화의 무사(舞士)>, [오른쪽] 일본 쪽을 향해 사자가 몸을 뒤튼 형상을 그린 지정순의 <사자의 한자웅>, 1922년 1월 28일 [동아일보] 3면 기사 참조

동아일보사의 이 현상공모가 일으킨 반향 또한 최남선의 호랑이 그림에 못지않았다. 이때는 이미 일제의 식민통치가 본궤도에 오른 때여서 호랑이 지도는 그려질 수가 없었다.

이와 관련해 한서 남궁억(南宮檍, 1863~1939) 선생의 무궁화 지도와 호랑이 지도가 주목을 끈다. 남궁억은 배화학당의 교사로 있으면서 여학생들에게 한반도 13도를 무궁화꽃으로 자수하여 내실에 장식하게 하였는데, 이는 모든 가정에서 민족혼을 되살리려는 정성에서 나온 것이었다.

그는 무궁화를 예찬하는 전단을 전국적으로 배포하는 한편, 무궁화 묘목을 다량으로 육묘하여 뽕나무 묘목으로 위장하여 전국에 무료 보급하였다. 결국 이 사건으로 그는 일제에 끌려가 고문 끝에 1938년 4월 5일 감옥에서 세상을 떴다.

현재 일제 시기 한반도 형상 안에 무궁화를 수놓은 자수가 전해진다. 그 모양을 보면 바로 동아일보사 현상공모에서 3등을 했던 이방호의 〈근(槿)〉과 구도가 꼭 같다. 남궁억이 동아일보 현상공모에 오른 그림을 보고, 민족 얼을 상징하는 무궁화 지도에 감격하여 여학생들에게 이를 수놓게 했던 것이다.

수놓은 무궁화 삼천리강산 (1914년 작)

필자가 재구성한 남궁억의 호랑이 지도,

최남선의 호랑이 지도와 반대 방향으로, 일본을 향해 포효하는 형상이다

남궁억은 또 〈조선지리가〉를 작사하여 우리나라 지도를 맹호로 나타내어 노래로 부르게 했다. 1절의 가사는

“북편에 백두산과 두만강으로/

남편에 제주도 한라산까지/

동편에 강원도 울릉도로/

서편에 황해도 장산곶까지/

우리 우리 조선에 아름다움을/

맹호로 표시하니 십삼 도로다”

라고 하였다. 남궁억은 〈조선지리가〉의 내용을 담아 호랑이 지도를 그리게 했다. 그런데 그의 호랑이 지도는 앞서 본 최남선의 호랑이 지도와는 방향이 정반대였다. 1913년 [신한국보]의 호랑이 지도와도 달랐다. 입을 벌린 호랑이 머리가 부산이 되고, 앞발은 여수와 목포였다.

진남포와 백두산이 뒷발이 되어 금방이라도 용을 쓰면서 뒷발에 힘을 주어 달릴 듯이 꼬리를 편 것이 청진과 나진이었다. 그리고 동해안의 함흥과 원산, 강원도가 등골이 되었다. 남궁억은 크리스마스 축하모임에서 〈조선지리가〉를 부르며 강대 뒷벽에 붙여둔 흰 종이에 붓을 들고 차례로 돌아가며 맹호를 그려 일본을 건너다 노려보게 하는 그림 노래를 부르게 했다. 이것이 유행하자 일본의 비위를 거슬러서 마침내 그림도 노래도 금지되고 말았다.

남궁억의 호랑이 지도는 한반도를 넘보는 일본을 향해 당장에라도 물어뜯을 듯 포효하며 으르렁거리는 형상인데, 이를 필자가 재구성해보았다. 대략 다음과 같은 그림이었을 것으로 생각된다(그림 17). 이 그림에서는 최남선의 그림에서 호랑이 꼬리에 해당하던 부분이 호랑이의 귀가 된다.

최근의 여러 한반도 형상 지도

호랑이 지도는 근래에 와서도 심심찮게 그려지고 있다. 주로 대기업의 이미지 광고나 그 밖의 카툰 등에서 그렸는데, 필자가 그간 갈무리해둔 몇 가지를 소개한다. 아래 그림의 왼쪽은 1994년 삼보컴퓨터에서 기업 이미지 광고로 사용한 호랑이 지도이다.

남궁억의 호랑이 지도처럼 호랑이가 머리를 아래쪽으로 둔 모습이다. 제목을 ‘이 땅이 어디라고…’로 달았다. 세계화의 구호가 한창이던 시절, 우리 기술로 우리 것을 지킨다는 이미지 광고를 호랑이 지도로 재구성한 것이다. 광고 제작자는 아마도 남궁억의 호랑이 지도를 참고했던 듯하다.

삼보컴퓨터 광고에 등장한 호랑이 지도

삼성물산 광고에 등장한 호랑이 지도

또 앞서 본 〈근역강산 맹호기상도〉와 같은 구도의 그림으로 1996년도 삼성물산에서 ‘강한 기업이 강한 국가를 만듭니다’란 제목 아래 그린 호랑이 지도가 하나 더 있다. 안정된 구도나 실감나는 형상면에서 가장 우수하다.

개인적인 느낌으로는 최남선이 그린 호랑이 지도는 동아시아 대륙을 향해 생기 있게 할퀴며 달려드는 모양이기보다는 오히려 대륙에 매달려 떨어지지 않으려 발버둥치는 느낌이 없지 않다. 이에 반해, 남궁억의 호랑이 지도나 삼보컴퓨터 광고 속 호랑이처럼 방향이 반대로 된 호랑이 그림은 막 만주벌을 헤치고 나와 태평양을 향해 도약하려는 맹호출림(猛虎出林)의 호쾌한 기상이 느껴진다. 남궁억의 그림이 우리를 집어삼키려는 일본을 위협하는 의미였다면, 오늘의 그 의미는 태평양 시대에 세계로 도약하는 한국의 이미지로 더 적절하리라는 판단이다.

이상 한반도 지도 형상과 관련된 이런저런 논의와 그림들을 한자리에 모아 살펴보았다. 꽤 여러 개의 도판을 소개하였는데, 자세히 보면 도판들 간에 상호 연관성이 깊다. 최근에는 애초에 우리의 영토가 한반도에 국한되지 않고 만주벌에까지 뻗어 있었음을 고려한 색다른 호랑이 지도도 등장했다.

최남선의 호랑이 지도는 고토 분지로의 토끼 형상론에 반발하여 나왔다. 이후 동아일보사의 현상공모와 누에가 뽕잎 먹는 그림이 교과서에 오른 일, 또 이를 분개하여 남궁억이 무궁화 지도를 수놓게 하고, 〈조선지리가〉를 지어 일본을 향해 포효하는 호랑이 지도를 그리게 한 일로 이어졌다. 이는 모두 일제 강점기에 일인들의 민족 말살 정책과, 이에 맞선 민족의식의 고취와 긴밀한 관련이 있다. 이후로 호랑이 지도의 형상만 해도 다양하게 변화를 거듭해왔다.

지도의 외곽 속은 텅 빈 공간일 뿐이다. 그 속을 어떤 형상으로 채울 것인지는 시대에 따라 달라지게 마련이다. 그 텅 빈 공간 속에 우리는 다시 무엇을 채워 넣을 것인가? 여러 한반도 지도 형상을 앞에 놓고 이 질문 앞에 선다.

[출처] : [네이버 지식백과] : <한반도 호랑이 지도론> '한국학, 그림과 만나다'

4. 그림 속 미각(味覺) - 맛의 감각으로 옛 그림 감상을 시도해본다

조선시대 선비들이 남겨놓은 그림 감상 시문을 읽다 보면 그들의 혀끝에 감돌았던 감각, 즉 ‘미각(味覺)’의 감상을 종종 만나게 된다. 그림 속 물상의 ‘맛’을 기억하여 표현하거나 더듬어 상상하다가, 끝내 그림 속 그 물상을 꺼내 먹고 싶어 견딜 수 없노라고 진지하게 또는 장난스럽게 고백하는 시문들이다. 이러한 감상의 대상이 되었던 그림들을 일러 ‘미각으로 감상된 그림’이라 불러보겠다.

‘미각으로 감상된 그림’에는 먹을 수 있는 물상, ‘식물(食物)’이 그려져 있다. 예컨대 넝쿨손 넙적한 잎 아래 조랑조랑 매달린 포도송이들, 혹은 여찌, 귤, 홍시, 밤 등의 과일, 뒤뜰에 익어가는 수박 덩굴, 밭에서 열매 맺은 오이자루, 가지, 참외, 잎 벌어진 상추, 배추, 솟아나온 죽순, 어적어적 기어가는 게, 헤엄치는 쏘가리, 물결 속의 전복, 새우, 조개, 골동품에 장식된 석류와 불수감(佛手柑), 십장생과 어울린 반도복숭아 등 종류가 다양하다.

미각적 감상의 대상이 되었던 그림 속 식물들은 사실상 그 시절에 진귀하여 쉽게 먹지 못하는 것이거나 문화, 역사적 에피소드가 담긴 유별한 식품들이다. 말하자면 일반적 시문에서 먹거리로 곧잘 일컬어지는 밥과 반찬, 각종 떡, 식혜, 호박 등 일상의 모든 먹거리가 그림의 주제로 등장하지는 않았다는 말이다. 그래서인지 ‘미각으로 감상된 그림’들이 앞에 놓이면 우리는 그것들을 바라본 그 시절의 미각을 제대로 느끼지 못하는 경우가 많다. 대개 아름답고 풍성한 자연의 일면으로 감상하게 되고 혹은 현학적 해설로 학습된 길상적(吉祥的) 상징으로 바라보게 된다.

이에, 이 글에서는 옛 선비들이 제공해준 미각의 내용과 의미를 따라 읽으며 맛의 감각으로 옛 그림 감상을 시도해보고자 한다. 미각의 감상은 자연물의 순수한 미각에 가까이 다가가겠지만 결코 그에 머물지 않는다. 그보다는 역사,문화와 은밀한 욕망이 조미(調味: 맛이 알맞게 맞추어 짐)된 별미의 감상을 맛보는 데 그 진가가 있다. 위에서 예로 든 식물 그림들 중 세 가지를 골라보았다. 뭍에서 나는 ‘포도’, 물에서 나는 ‘게’, 그리고 이 세상 어디에서도 나지 않는 ‘반도’이다.

진귀한 맛, 포도와 포도주

우선 포도 그림 두 폭을 소개한다. 조선 전기의 화원이 그린 듯 정교한 청포도 그림 한 폭(아래 왼쪽)과 16세기에 포도 그림으로 유명했던 황집중(黃執中, 1533~?)의 적포도 그림 한 폭이다(오른쪽). 이 그림 속에 담겨 있던 포도의 옛 맛은 어떠한 것이었을까?

작자미상,〈포도〉(부분)101x 47cm, 조선 15~16세기, 미국 클리블랜드 미술관 소장

황집중, 〈포도〉조선 16세기, 모시에 수묵, 35x30cm, 간송미술관 소장

콕 씹으면 툭 터져서 입안에 감도는 청포도의 맛! 고려의 이색(李穡, 1328~1396)은 이를 ‘산첨미’(酸甛味: 시고 단 맛)라 하였다. 새콤달콤함이다.

누가 만 개 알갱이에 새콤달콤한 맛을 숨겨두었지? 誰藏萬斛酸甛味

옥색 맑은 진액이 이와 혀 사이로 번지는구나! 齒舌中間瓊液淸

조선 초기의 서거정(徐居正, 1420~1488)은 〈포도가〉로 노래했다.

수박보다 달콤하고 우유보다 매끄러워. 甛於西瓜潤於酥

한 알만 입에 넣어도 고질병이 싹 가시네! 一顆入口沈痾蘇

포도맛이 고려와 조선의 왕과 문사들에게 특별 애호를 받은 데는 역사, 문화적 이유가 있다. 한(漢)나라 때 서역에서 중국으로 들어왔으니 애당초 귀한 물건이었고, 한나라 대문장가 사마상여(司馬相如)가 당뇨병을 앓을 때 포도를 먹고 갈증을 해소했다는 에피소드가 또한 유명했다.

말하자면 포도란 수입산 고급 과실이자 해갈과 치병의 효과가 있는 열매로 그 특성이 전해지고 있었다. 조선 중기에 왕들이 신하에게 포도를 맛보게 했다는 기록이나 신하들이 시를 써 올리며 포도를 칭송한 것을 보면, 포도는 그 당시 꽤 귀한 과일이었다.

아래 두 편의 시는 16세기 조선의 문사들이 포도 그림을 보고 읊은 제화시(題畵詩: 그림에 기초하여 지은 시)이다. 하나는 심수경(沈守慶, 1516~1599)의 시로, 그는 장원급제하였고 우의정에 올랐으며 임진왜란 때는 노쇠한 나이로 의병을 모았다.

또 하나는 황섬(黃暹, 1544~1616)의 시로, 그는 스물에 성균관 유생이 되었고 훗날 정치를 잘한 군수로 이름이 났으며 임진왜란 때에는 군 물자수송에 공을 세웠다. 말하자면 아래의 시를 쓴 선비들이 먹고 노는 것이나 좋아한 소인배가 아니었다는 뜻이다. 이들이 읊고 있는 것은 마유(馬乳)라고도 일컬어졌던 자포도, 즉 오늘날의 적포도이다

넝쿨가지 얼기설기한데 枝蔓相縈繞

동글동글 흑황색알 주렁주렁. 團團綴黑黃

마주하니 향취와 맛 간절해서 對之思嗅味

어금니가 벌써 상큼해졌네. 牙齒覺生涼

화공이 그려낸 포도넝쿨, 畫工幻出葡萄蔓

주렁주렁 포도알이 진짜 같구나 馬乳離離巧奪眞

병든 객은 소갈증을 참지 못할 게야. 病客不堪司馬渴

눈 치켜 벽을 보니 입에서 침이 흐르네. 擡眸壁上口流津

포도를 맛보며 와인의 맛을 몰랐으랴! 중국 한나라의 교활한 맹타(孟他)가 포도주 한 말을 못된 환관에게 몰래 주어 자사(刺史) 벼슬을 얻었다고 한다. 이 고전적 포도주 뇌물비리 사건은 조선의 시문에서 자주 접할 수 있다. 대개 벼슬보다 포도주가 더 좋으니 마시고 보리라는 풍류의 내용들이다.

우리나라에서 언제부터 포도주를 마셨는지 여기에서 논할 수는 없지만, 고려 왕실에서 와인을 마신 것은 분명하다. 원나라 황제가 고려의 왕에게 포도주를 선물한 일이 고려 역사에 거듭 기록되기 때문이다. 또한 포도주는 조선시대 연회에도 자주 올랐다.

그들이 마신 포도주는 대개 저 강물처럼, 청둥오리 목처럼 푸른 ‘녹(綠)’ 빛이었다고 한다. 그렇다면 그들은 청포도주를 즐겨 마신 것이다. 색이 붉은 적포도주의 묘사도 등장하지 않는 것은 아니지만 대개가 녹빛 포도주였다. 포도주의 맛, 그 맛은 신선이 마시는 달콤한 이슬 ‘감로주(甘露酒)’를 연상하게 한다고 그들은 표현하였다.

포도주의 감미로움에 대한 경험이 증가했기 때문일까? 임란 이후로는 포도 그림만 펼쳐놓으면 포도주맛을 그리워하는 경우가 부쩍 많아진다.

이춘영(李春英, 1563~1606)이 황집중의 포도 그림을 보고는 “종이 가득 포도주로다!”라고 한 이래, 훗날 최승우(崔昇羽, 1770~1841)가 포도 그림에 쓴 시를 보면 포도주의 맛과 그 효능만을 읊고 있다. 그 내용은 누룩보다 달달한 맛, 조금만 먹어도 취하고 깨기 쉬우며, 번민을 없애주고 갈증도 덜어주는 효능에 대한 것이다.

추사 김정희(金正喜)로부터 세상에 드문 세한송백(歲寒松柏: 추운 겨울에도 푸른 소나무와 잣나무)이라고 높이 칭송받았던 이상적(李尙迪, 1804~1865)은 포도주 몇 병과 포도 그림을 맞바꾸자고 제안하는 시를 남겼다. “포도주 백 잔을 올리겠사오니, 포도 그림 한 폭만 그려주세요!(勸君葡萄酒百盃, 乞君葡萄寫一幅).” 20세기에 이르도록 포도 그림을 보고 포도주를 연상하는 감상 시문이 끊이지 않았다.

풍류의 멋, 게살

조선시대 선비들에게 ‘게(蟹)’를 그린 그림은 새로 지어 술거품이 떠오르는 동동주 향기와 함께 입속에 사르르 녹는 게살 맛진 술상의 풍미를 생각나게 했다. “오른손에 술잔을 왼손에 게 다리를 붙들고, 술못 속에서 퍼마시면서 일생을 다 보내도 좋도다(右手持酒卮 左手持蟹螯 拍浮酒池中 便足了一生)”라고 외치며 강호를 누리고 싶다고 외쳤던 중국의 진(晉)나라 시인 필탁(畢卓)의 이야기가 이러한 게맛의 근거가 되었다.

필탁의 이야기는 세상 욕심을 무시하고 강호의 풍류를 즐기고자 한 호탕하고 소박한 풍류로 통했다. 그리하여 게는 강호에서의 소박한 별미 혹은 전원의 별미(田家別味)로 그 의미가 소통되었다.

중국 사신의 눈에 비친 고려의 이모저모를 묘사한 [고려도경(高麗圖經)]을 보면 고려에서는 해산물이 매우 흔하여 천한 백성들도 쉽게 먹더라고 기술되어 있는데, 이후의 문헌을 살펴보면 아무래도 조선의 백성들은 공물로 바치는 해산물이 많았던 탓이었는지 그리 쉽게 먹을 수 있는 상황은 아니었던 것으로 보인다. 말하자면 귀한 반찬거리였던 게를 일컬어, 마치 소박한 전원의 풍류인 양 문인들이 읊었던 것이라 판단된다.

오늘날 동서양을 무론하고 바닷게 요리는 고급에 속하며 꽃게 철이 되면 군침을 흘리는 사람들이 적지 않다. 조선시대에는 더욱 귀한 음식 중 하나였을 것이다. 조선시대 선비들이 술과 게를 한 세트로 묶어 선물로 주고받은 기록을 볼 수 있는데, 이것은 상류사회의 고급 선물로 오간 것이라 보인다.

다만 그들은 호탕하고 소박한 강호풍류의 인격을 칭송하는 시문을 함께 주고받으며 그 선물의 의미를 포장하였다. 조선 중기의 대학자인 퇴계 선생 이황(李滉, 1501~1570)이 〈게 그림(蟹圖)〉 여러 폭을 펼쳐놓고 게의 종류를 따져 고민하다가 그림 속 맛을 감상하였다. 그에게 떠오른 게맛, 그리고 그 맛을 표현하는 시어의 선택 속에 필탁의 고사가 그도 모르게 얽혀들어 있다.

눈같이 하얀 살을 손으로 발라내니 雪肌隨手劈

풍미가 혀와 잇몸을 상쾌하게 해주네. 風味爽舌齶

옹이 주둥이에 새로 빚은 술 쏟아붓자 甕頭潑新醅

술거품 뜨고 향기로워 마시고 또 마시지. 浮蟻香拍拍

이황의 입속에 고였던 게살과 새 술의 어울림, 이는 강호은둔의 상상적 풍류로 문인들끼리 소통된 문화적 코드의 미각이었다.

이렇듯 그림 속 엉금엉금 기어가는 게들을 보자마자 술안주로 떠올리고 그 조합의 맛을 상상하는 미각의 감상 전통은 근대기까지 지속되었다. 20세기 초 안중식(安中植, 1861~1919)이 선배 화가 장승업(張承業, 1843~1897)의 그림 위에 게 열 마리가 그려져 있는 것을 헤아린 후 그림 위 여백에 글을 적어 올렸다.

게 한 마리 그리실 때 술 한 잔을 드셨을 것이니 술 열 잔에 이르러서 그림이 완성되었고 사람이 크게 취했으리라는 내용이었다. 게를 그려 안주로 삼아 술상을 벌이다 보니 그림이 완성되었다고 말하는 이러한 상상의 제발문은 게 안주의 술상 풍류에 대한 긍정적 수용 속에서 가능한 그림 감상이었다.

15세기의 문인화가였던 강희안(姜希顔, 1418~1465)이 새우와 게를 실감나게 그렸으며, 17세기 김인관(金仁寬, ?~?)이 물고기와 게를 특별히 잘 그려 유명하였다. 강희안의 게 그림은 전하는 것이 없고, 김인관의 그림은 여러 점이 전하고 있다. 김인관이 그린 게와 생선 곁에 강세황(姜世晃, 1713~1791)이 감상을 늘어놓았다. 강세황은 게를 밥반찬으로 삼아 입맛을 다셨다(아래 그림).

김인관, [화훼초충권]의 게 부분 전체 화권 17 ×1150cm, 종이에 수묵담채, 국립중앙박물관 소장

<strong>초하룻날 반찬 없어 입맛 싱겁던 참에 上日食素口淡<br />농어랑 게 따위를 보게 될 줄이야! 見巨口者六鰲者<br />나도 몰래 식지가 절로 움찔대고 不覺食指自動<br />먹고 싶어 군침이 줄줄 흐르네. 饞涎橫流 </strong>

조선시대 선비들은 반찬 조촐한 소박한 밥(素飯)으로 끼니를 삼고 물밥(水飯)으로 간식을 삼곤 하였다. 그림을 펼치자 멋진 술안주가 등장하니, 강세황은 부족한 밥반찬을 채워줄 것을 상상해보았다. 그 표현이 궁상맞을 지경이다. 군침이 가득 나와 흘러내릴 정도라 하고 있으니.

강세황이 감상한 김인관의 게 그림을 보면, 두 마리의 게가 마주 서서 한 가닥 갈대를 붙들고 어정거린다. 길상의 의미로 보려고 한다면 이것은 이갑전려(二甲傳臚: 두 번의 시험에 모두 합격함)라 풀이되어 거듭 장원급제하고 벼슬에 오르는 뜻으로 해석되는 대표적 이미지이다.

그러나 강세황이 그림 위에 적어 넣은 글은 오로지 맛과 군침뿐이다. 풍류의 게살맛에 대한 감각적 표현이 자신의 인격을 표현하기에 적절하였는지, 먹고 싶다는 실감나는 표현이 그림을 잘 그렸다고 칭송해주는 가장 좋은 방법이었는지, 아니면 실로 먹고 싶은 감상으로 이 그림이 소통되었고 길상의 의미로는 그 당시 소통되지 않았는지, 우리가 정확하게 진단하기는 어렵다.

조선시대 시문에서 알 수 있는 사실은 그들이 가장 좋아한 맛있는 게는 음력 8월 벼 익어갈 무렵 살지고 알 밴 암컷 게, 즉 배꼽 둥그런 단제해(團臍蟹)였다는 사실이다. 그림 속 게들이 붙든 갈대에 갈대꽃이 벌어졌다. 이렇게 갈대 익을 무렵이니 여기 붙은 게 두 마리는 가장 살지고 맛있을 때이다.

신선의 묘약, 반도

복숭아 중에서 ‘반도(蟠桃)’ 혹은 ‘선도(仙桃)’라 불리는 것은 3천 년에 한 번 바다 속 신선산에 열린다는 특종의 복숭아이다. 그 꽃이 한 번 피는 데 천 년이요 거기서 열매가 맺는 데 천 년이고 이슬, 서리 거듭 맞으며 익는 데 천 년이 걸린다고 옛 문헌에 기록되어 있다.

그림 속 반도를 가만히 보면 작게 그려진 것도 서양의 메론 크기만큼 큼직하다. 사람이 반도 하나를 먹으면 천 년을 산다고 알려져 있다. 대단한 효력이다. 동방삭(東方朔)이 반도를 세 개 훔쳐 먹었다는 전설, 한(漢)나라 황제에게 선물되었다는 전설이 떠돌면서, 반도는 축수(祝壽)의 메타포가 되었다.

신하들은 충성의 마음을 표현하고자 왕에게 시를 올리며 덧붙였다. “반도를 안주 삼아 밝으신 임금께 술 한 잔을 올리며 천년 수(壽)를 누리시기 바라옵니다!” 반도의 이미지는 중국 황제의 가마에 그려졌고 널리 미술문화 속에 유행하면서 우리나라에서도 회화 작품이나 공예품 여기저기 실로 빈번하게 등장하고 있다.

예컨대 반도의 주인이신 선녀 서왕모(西王母) 그림에, 그녀의 요지(瑤池)에서 열렸다는 잔치 그림에, 반도를 훔쳐 먹고 3천 수를 누렸다는 동방삭 그림에는 물론이요, 십장생도(十長生圖)에도 반도가 함께 그려졌고, 귀한 물건을 진열해놓은 기명절지도(器皿折枝圖) 속 복숭아나, 사실적 초상화 앞에 차려진 양 그려진 복숭아도 반도처럼 탐스럽게 그려져 있다. 공예품에 반도가 독립적으로 조형(造形)된 예도 매우 많다.

하늘나라에서 3천 년 만에 열리는 과실이오, 天上三千季結子

인간세상에서 한 번 먹으면 오래 살 수 있다오. 人間一食可長生

조선 후기에 윤봉구(尹鳳九, 1681~1767)가 서왕모의 반도가 그려진 그림을 보고 쓴 시의 한 구절이다. 그는 이 그림을 94세 된 벗에게 축수용으로 선물하였다. 반도가 그려져 있으니 그것 한번 먹어보면 좋겠다는 생각을 누가 아니해보겠는가. 신선세계 그림을 펼치면 가장 탐나는 것이 이 반도가 아니었겠는가.

그런데 3천 년에 한 번 신선산의 특정구역에만 열린다는 이 물건을 이 세상 어느 누가 먹어볼 것이며, 어느 누가 그 ‘맛’을 알겠는가? 성호 선생 이익(李瀷, 1681~1763)이 그 맛을 궁구하고자 ‘벽도에 취했노라(醉碧桃)’라는 옛 시구들을 모아 재해석을 시도했다.

그가 내린 결론이다. 반도를 삼켜 그 “선미(仙味)가 입에 들면 짙은 향기가 뼛속으로 스며들어 바로 취하게 된다는 뜻이로다. 어찌 술에 취하는 것만을 일러 취한다고 하겠는고?” 하나만 먹으면 천 년 삶을 보장한다는 이 묘약의 맛, 어질어질하게 하는 아찔한 맛에 대한 그럴듯한 상상이다.

[좌]작자미상,[십장생도 십곡병]중 제7, 8, 9, 10폭/ [우] 좌측 그림의 부분. 홍협이 있는 반도복숭아.

전체 병풍 210×552.3cm, 조선 18세기 후반, 비단에 채색, 삼성미술관 리움 소장.

약도 제때 먹어야 효험이 좋은 법이다. 반도의 표면에 붉은 점들이 꽃처럼 나타날 때가 효험이 최고로 강한 최적기라 한다. 이를 ‘홍협(紅頰: 빨간 볼)’이라 불렀다. 19세기의 〈십장생도〉를 보면 학의 몸통보다 더 커다란 반도가 그림 속에 주렁주렁 익어 홍협점이 열매마다 찍혀 있다(왼쪽 그림).

시인 신위(申緯, 1769~1845)가 부채 위에 그려진 반도와 석류, 그리고 불수감 등을 물끄러미 바라보고 시를 읊었다. “벽도에 홍협이니 천년의 축수로다(碧桃紅頰千年壽).” 그림을 보고 시를 읊던 신위의 입속에는 잘 익은 반도의 선미(仙味)가 달콤, 짜릿하게 감돌았으리라.

죽음이 두려워 이 세상에 좀 더 머물고픈 사람들의 욕망은 예나 지금이나 다름없는 것 같다. 다만 선미(仙味)에 취하여 신선이 되도록 하는 반도의 이미지는 예전에 상상한 먹거리, 그림 속 환상의 미감(味感)이었다. 그리하여 반도를 보여주는 그림들이야말로 특별히 간절하게 ‘미각으로 감상된 그림’ 중 하나에 들게 된다.

[출처] 고연희 미술사학자 :< 그림 속 미각(味覺) > '한국학, 그림과 만나다' [네이버 지식백과]

5.<소년전홍(少年剪紅)>의 괴석과 백일홍-벌열가 후원의 조경을 담은 신윤복의 그림

신윤복의 <소년전홍(少年剪紅)>

신윤복(申潤福, 1758~?)의 그림 중에 <소년전홍(少年剪紅)>이라는 작품이 있다. 장죽을 문 청년이 젊은 여인의 손목을 잡고 있고, 그 배경에 큰 괴석(怪石) 하나와 백일홍(百日紅) 세 그루가 서 있다. 그리고 우측 상단에 다음과 같은 화제(畵題: 그림에 써넣은 시를 비롯한 각종 글)가 적혀 있다.

빼곡한 잎엔 농염하게 푸른빛 쌓였는데 密葉濃堆綠

수북한 가지엔 잘게 붉은 꽃을 오려 붙였네. 繁枝碎剪紅

이 화제는 백일홍을 두고 쓴 것이다. 북송의 시인 위야(魏野)는 장미를 읊은 시에서 “자잘하게 붉은 깁 오려서 푸른 떨기에 끼워놓았으니, 풍류가 아마도 신선들의 궁궐에나 있을 듯하네(碎剪紅綃間綠叢, 風流疑在列仙宮)”라 하였다. 신윤복이 이 시를 읽었는지는 알 수 없지만, 푸른 잎 속에 붉게 타오르는 장미가 신윤복의 화제에서 백일홍으로 바뀐 듯하다는 인상이 든다.

최완수 선생이 이 화제에서 이 그림의 제목을 <소년전홍>이라 한 듯하다. 그리고 “소년이 붉은 꽃을 꺾다”라 풀이하였다. 남녀의 풍정과 잘 맞아떨어진다. 강명관 선생은 한걸음 더 나아가 [혜원의 그림 밖으로 걸어 나오다]에서 괴석을 보고 남성의 성기를 떠올렸고 붉은 꽃은 식물의 성기로 풀이하였다.

정민 선생은 이 그림을 보고 젊은 여인이 엉덩이를 뒤로 뺀 자태가 괴석과 무척 닮았다고 하면서 오히려 괴석이 여성의 상징이 아닌가 하였다. 오른편 낮은 담장 위의 흙무더기는 남성의 상징으로 괴석을 향하고 있다는 사실도 함께 말하였다. 멋지다. 남녀의 춘정도 야하고 꽃과 바위도 덩달아 에로틱하다.

신윤복, <소년전홍(少年剪紅)>제작연도 미상, 지본담채, 24.2 x 31.5 cm, 간송미술관 소장

여름을 가장 화려하게 장식하는 꽃 중의 하나가 백일홍이다. 나무가 아닌 초본의 백일홍과 구분하기 위하여 목백일홍(木百日紅)이라고도 하고, 이것이 변하여 배롱나무라 부른다. 중국이나 일본에서는 이러한 말을 쓰지 않고 자미화(紫薇花)라 한다. 정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 강진의 다산초당(茶山草堂)에 기거할 때 그곳에 피는 꽃을 두루 시로 노래하였는데 그중 하나가 백일홍이었다.

책에서 간지럼나무라 한 것 자미화인데 膚癢於經是紫薇

한 가지에 꽃이 피면 다른 가지에 꽃이 진다네. 一枝榮暢一枝衰

홀로 피어 세상에 드문 꽃이라서가 아니라 不是孤芳絶世稀

그저 정원이 비었기에 채우려고 한 것일 뿐. 直緣承乏編園籍

- 정약용, <다산의 꽃(茶山花史)>, [茶山詩文集] 권5.

정약용은 이름을 바르게 하는 것이 학문의 시초라 여겼기에 백일홍이라 하지 않고 늘 자미화라 불러야 한다고 하였다. 그리고 간지럼을 많이 타는 나무라 하였다. 백일홍은 파양화(怕痒花) 혹은 파양수(怕癢樹)라고도 한다.

[산림경제(山林經濟)]에 따르면 자미화는 간지러움을 참지 못하는 꽃으로, 나뭇가지 사이를 손가락으로 긁으면 가지와 잎이 다 움직인다고 하였다. 혹 손목을 잡힌 여인의 부끄러움을 백일홍의 간지럼으로 은근히 그린 것인가? 정민 선생은 특히 아래쪽 백일홍의 배배 꼬인 모습에서 여인의 부끄러움을 연상하였다고 하니 그럴듯하다.

백일홍은 껍질이 매끄럽다. 사유신(謝維新)의 [고금합벽사류비요(古今合璧事類備要)]에 따르면 백일홍의 별칭이 후자탈(猴刺脫)이라 하였다. 나무 껍질이 매끈하여 원숭이도 미끄러진다는 뜻이다. 여인이 잡힌 손을 빼려고 하는 것으로 보아, 소년의 유혹이 실패로 돌아간 것이 아닐까?

원숭이가 미끄러워 나무에서 떨어지듯 천하의 난봉꾼도 꽃을 꺾지 못한다는 뜻일까? 아니면 백일홍은 껍질이 없는 것처럼 보이니 옷을 벗은 나무라 할 수 있다. 혹 청년의 머릿속에 여인의 나신을 상상한 것일까?

정약용 시의 두 번째 구절 “한 가지에 꽃이 피면 다른 가지에 꽃이 진다네”도 주목할 만하다. 백일홍은 여름철 백 일 동안 꽃이 계속 피고 지고를 거듭한다고 하여 생긴 이름이다. 그렇다면 청년은 이 꽃이 지고 나면 저 꽃이 피어나는 백일홍처럼 그 춘심이 끝이 없다는 뜻일까?

백일홍과 관련한 정보를 보노라면 이러한 생각이 든다. 물론 웃자고 한 말이다. 신윤복이 백일홍의 이러한 의미를 천착(穿鑿: 원인이나 내용을 따지고 파고들어 연구함)했을 리가 없다. 신윤복은 당대 부잣집 뒤뜰의 풍경을 사실적으로 묘사한 것뿐이리라. 이 글은 바로 그 부잣집 뒤뜰을 장식하는 괴석과 백일홍에 대해 좀 더 자세히 알아보고자 한다.

중국에서 가져온 태호석

괴석은 조선시대에 꽃과 함께 정원을 꾸미는 데 빠지지 않는 요소였다. 강희안(姜希顔, 1418~1465)의 화훼와 분재에 대한 기록인 [양화소록(養花小錄)]에는 노송(老松), 만년송(萬年松), 오반죽(烏斑竹), 국화, 매화, 난혜(蘭蕙), 서향화(瑞香花), 연꽃, 석류꽃, 치자꽃, 사계화(四季花), 동백, 백일홍, 왜철쭉, 귤나무, 석창포(石菖蒲) 등 16종의 식물 외에 마지막에 괴석을 덧붙였다.

조선 중기의 문인 허균(許筠, 1569~1618)은 이정(李楨)에게 편지를 보내어 자신이 꿈꾸는 집을 그림으로 그려달라 하면서 “산을 등지고 물가에 임한 집을 그리게. 잡꽃과 긴 대나무 천여 그루를 심고 한가운데에는 남쪽으로 향한 마루를 틀 것이며, 그 앞마당을 넓게 하시게. 패랭이꽃과 새삼을 심고 괴석과 오래된 화분을 배열하시게”라 한 바 있다. 이것이 조선시대 정원의 풍경이요, 그 풍경의 한 부분이 바로 괴석이다.

괴석은 작은 것은 화분에 올려놓고 완상하였다. 조선 중기 최립(崔岦, 1539~1612)의 <은대십이영(銀臺二十詠)>을 보면, 승정원에 노송, 만년향(萬年香), 사계화, 오죽, 홍련(紅蓮), 백련(白蓮), 해류(海榴), 서향화, 동정귤(洞庭橘), 석창포 등과 함께 괴석 등도 화분에 올려놓았음을 확인할 수 있다.

괴석 중에서 큰 것은 정원, 주로 연못 곁이나 연못 안에 만든 섬에 두었다. 17세기 후반 청의 화가 우지정(禹之鼎)이 그린 <서재도(西齋圖)>나, 이와 유사한 강세황(姜世晃, 1712~1791)의<지상편도(池上篇圖)>를 보면 물가에 큰 괴석이 그려져 있는데<소년전홍>에 그려진 것과 그다지 다르지 않다.

우지정(禹之鼎), <서재도(西齋圖)>중국 청대, 상해박물관 소장

강세황, <지상편도(池上篇圖)>1748년, 지본담채, 20.3 x 237 cm, 개인 소장

우지정의 그림에 보이는 괴석은 태호석 (太湖石)이다. 태호석은 원래 소주(蘇州)의 동정호(洞庭湖)에서 나는 것을 가리켰지만, 태호(太湖) 자체가 넓은 강이나 호수를 가리키므로 다른 지역에서 나는 기괴한 석회암 바위도 모두 태호석이라 불렀다.

중국 괴석을 대표하는 태호석은 주로 호수나 바다에서 나지만, 조선의 괴석은 개성 남쪽의 경천사(敬天寺) 인근에서 나는 침향석(沈香石)이 특히 유명하다. 그 밖에 산지의 이름을 딴 신계석(新溪石), 안산석(安山石) 등도 이름을 날렸는데, 이들은 모두 조그마하여 화분에 올려놓았다.

[양화소록]에 따르면 침향석은 바위의 색이 푸르고 험준한 봉우리와 끊어진 낭떠러지 형상을 한 것이 많으며, 돌의 결이 저절로 구멍을 만들고 구멍 안에 가는 모래가 붙어 있어 이 때문에 물을 봉우리 꼭대기까지 빨아올릴 수 있으며, 소나무 형상을 한 이끼가 생기는 명품이라 하였다.

그러나 정로(鼎爐: 세 발 달린 솥 모양의 화로) 가운데 둔다고 한 것을 보면 침향석은 화분에 두는 작은 규모였다. <소년전홍>에 보이는 커다란 괴석이 구멍이 숭숭 나 있지만 크기로 보아 조선의 침향석은 아니었을 것이다.

침향석과 함께 조선시대에 사랑을 받은 괴석이 수포석(水泡石)인데 <소년전홍>의 괴석과 그 외양은 비슷하다. 수포석은 우리말로 속돌이라 하며 부석(浮石)이라고도 하는데 화산석의 일종인 용암을 가리킨다.

17세기의 문인 이회보(李回寶, 1594~1669)의 <소포석기(水泡石記)>에 따르면, 수포석은 주로 바닷가에 나는데 그 형상이 삐죽삐죽 산봉우리처럼 생기고 그 재질이 매우 가벼우며 구멍이 많이 나 있어 물이 잘 통한다고 한다.

19세기 전반에 주로 활동한 신위(申緯, 1769~1845)의 <추원의 노래(秋園雜詠)>를 보면 “집집마다 수포석이 산처럼 큰 화분에 높다란데, 쌍쌍이 짝을 지어 화초 난간에 마주하게 하였네. 예전 나도 또한 즐겨서 풍속을 따라 하였기에, 한가하게 비를 맞게 던져두어 이끼가 얼룩졌다네(家家泡石峙盆山, 作對成雙花草欄. 曩我亦曾隨俗好, 閒拋閑擲雨苔斑)”라 하였고,

또 그 주석에 “민간에서 수포석을 채취하여 인공을 가하여 꼭대기에는 높다란 세 봉우리를 만들고 중간에는 푸른 잣나무가 자라게 하여 물을 담은 화분에 담가 빽빽하게 배열해두면 자못 기괴하여 우아하게 감상할 만하다”라 하였다.

수포석은 그 외양이 제법 <소년전홍>의 괴석과 닮았지만, 주로 화분에 담아놓아 완상하였고, 또 그 색깔이 검다는 점에서 <소년전홍>의 괴석은 아니라 하겠다.

조선의 정원을 장식한 괴석은 그리 크지 않았던 듯하다. 18세기의 학자 정동유(鄭東愈, 1744~1808)는 1785년 함경도에 간 어떤 사람이 괴석을 하나 보내주었는데, 그의 <괴석기(怪石記)>에 따르면 깊은 산과 계곡의 형상을 하고 있으며 길이가 1척 7촌, 둘레는 3척이라 하였으므로 높이가 50cm 남짓하고 둘레는 1m 정도였다.

조선에서 나는 괴석은 주로 삼신산(三神山)의 모양으로 가공한 조그마한 것이 대부분이었을 것으로 추정된다. 이에 비하여 <소년전홍>의 괴석은 매우 커서 최소한 2m는 훨씬 넘어 보인다. 이 정도 크기가 되려면 18세기 이래 중국에서 수입한 태호석이라야 된다. 구멍이 숭숭 나 있는 기괴한 모양 자체가 중국에서 흔히 보이는 태호석과 흡사하기도 하다.

17세기 김창업(金昌業, 1658~1721) 이래 연행록(燕行錄)에 태호석에 대한 기록이 보이지만, 조선 문인의 정원에 태호석이 놓인 것은 18세기 후반 무렵인 듯하다. 정조(正祖)는 세손 시절 태호석을 좋아하여 평소 열심히 구하던 끝에 1774년 이를 구하여 약관(藥罐), 향구(香甌), 문왕정(文王鼎), 선덕로(宣德爐) 등의 골동품과 함께 진열해두고 즐겼고 이러한 사연을 <태호석기(太湖石記)>에 담았다.

이 무렵부터 조선의 정원에 태호석이 등장한 듯하다. 비슷한 시기 홍양호(洪良浩, 1724~1802)가 경영한 진고개의 집 사의당(四宜堂)에도 중국에서 구입한 태호석이 여럿 있었다. 높이가 거의 4에서 5척이 되었다 하니 <소년전홍>의 괴석 정도의 크기는 된다.

19세기 이유원(李裕元, 1814~1888)도 자신의 집 사시향관(四時香舘)에 태호석이 셋 있어 <태호석가(太湖石歌)>를 지어 자랑하였는데 그만큼 태호석이 매우 희귀하였기 때문이다. 희귀하였기에 가짜 태호석을 만드는 일도 있었다.

[임하필기(林下筆記)]에 따르면 박규수(朴珪壽)의 아우 박선수(朴瑄壽, 1821~1899)가 손재주가 있어 흙을 뭉쳐 태호석을 만들고 청감수(靑紺水)를 부어 채색을 하였는데, 고대의 청동기도 함께 위조하였다 하니, 그가 만든 태호석이 진짜와 다름없이 정교하였을 것이다. 이 정도로 태호석이 귀한 존재였으니 <소년전홍>의 배경이 되는 집은 벌열가로 보아도 좋을 것이다.

<소년전홍>의 괴석에 붙은 이끼도 당시 정원의 실상을 반영한 것이다. 괴석에는 이끼나 창포, 암채(巖菜, 石菜)를 얹어 더욱 운치를 돋웠다. [양화소록]에 따르면 건초를 섞은 진흙과 말의 분뇨를 배합하여 바위에 바르고 축축하게 해주면 저절로 이끼가 생겨난다고 한다.

<소년전홍>의 괴석에도 여러 곳에 이끼가 보인다. <소년전홍>의 괴석 아래 가는 풀도 예사롭게 볼 것이 아니다. 이 풀은 석창포(石菖蒲)일 가능성이 높다. 괴석과 석창포는 늘 함께 다니기 때문이다.

[산림경제]에는 이국미(李國美)의 글을 인용하여 사발이나 돌그릇에 괴석을 앉히고 바위 봉우리 사이에 석창포를 심으면 운치가 있다고 하고, 또 연못을 파고 괴석을 쌓아 석가산(石假山)을 만든 다음 아래쪽 바위에는 석창포를 심고 위에는 소나무나 대나무, 매화, 난초 등을 심는 것이 좋다고 하였다.

앞서 본 우지정의 그림을 통해서도<소년전홍>의 괴석 아래 있는 풀이 석창포임을 짐작할 수 있다. 우지정의 그림에는 괴석 뒤쪽의 화분에 자라는 부추처럼 생긴 풀이 보이고, 같은 풀이 괴석 아래에도 보인다.

화분에 자라는 것은 석창포가 분명하므로 괴석 아래의 풀 역시 석창포일 것이고,<소년전홍>의 괴석과 풀이 우지정의 <서재도>의 그것과 흡사하므로<소년전홍>의 괴석 아래 풀은 석창포로 보아도 좋을 듯하다.

석창포. 개기(改琦), [화훼책(花卉冊)]1827년, 요령성 박물관 소장

백일 붉은 꽃, 백일홍

<소년전홍>에 붉게 타오르는 꽃이 만개한 백일홍 세 그루가 그려져 있다. 백일홍에 대해서 [양화소록]에 다음과 같이 기술되어 있다.

이 꽃은 중국에는 관공서 안에 많이 심었으므로 예전 문인들이 모두 그에 대한 작품을 지었다. 우리나라의 관공서에서 이 꽃을 본 적이 없고 그저 작약 몇 그루만 있을 뿐이지만 오직 영남의 근해 지역의 군과 촌락에는 이 꽃을 많이 심는다. 다만 바람과 기후가 중국보다 꽤 늦어서 5~6월에야 비로소 피고 7~8월이 되어야 멈춘다.

비단같이 아름답고 노을처럼 곱게 뜰을 훤히 비추고 사람의 눈을 현란하게 한다. 풍격이 가장 유려하므로 도성 안 고관대작의 저택에도 많이들 정원에 심는데 높이가 한 길 남짓 되는 것도 있다. 근래 경상도 북쪽 지역이 바람과 기후가 매우 사나워서 거의 다 얼어 죽었는데, 다행히 호사가들에 힘입어 겨우 죽음을 면하게 된 것이 열에 한둘이니 매우 애석하다.

강희안은 백일홍이 음력 5~6월에 피어 7~8월까지 간다고 하고 그 꽃이 비단이나 노을처럼 곱다고 하였으며, 고관대작의 저택에 주로 심는다고 하였다. 지금은 백일홍이 서울에도 흔하지만 예전에는 영남이나 호남 등 남쪽 지방에서 주로 자랐다.

그래서 우리나라의 옛글에 나오는 백일홍은 대부분 영호남을 배경으로 한 것이 많다. 영호남이 아닌 서울 지역에서는 날씨가 차서 백일홍을 키우는 것이 쉽지 않았고 특히 겨울을 나는 것이 문제였다. 갑작스러운 추위로 서울 인근의 백일홍이 모두 죽게 된 일을 강희안이 증언하고 있기도 하다.

신윤복 당시 서울에서 백일홍은 매우 귀한 존재였다. 이옥(李鈺, 1760~1815)은 [백운필(白雲筆)](<담화(談花)>)에서 백일홍은 치자, 동백, 영산홍, 종려나무, 왜철쭉, 유자 등과 함께 남쪽 지방 사람들이 직접 등짐을 지고 오거나 배로 운송하여 벌열가에 대어주는 것이므로 시장에서 구할 수 없다고 하였다.

태호석이 귀하다고 하였거니와 그에 못지않게 귀한 것이 바로 이 백일홍이었다. 그러니 <소년전홍>의 배경이 되는 집이 어느 정도 부유하였는지, 젊은 여인의 손을 잡은 청년의 신분이 어떠한지 절로 짐작이 간다.

그런데 정약용은 백일홍을 자미화라 불러야 한다고 주장하였는데 우리나라의 백일홍과 중국의 자미화가 동일한 꽃인지 의심이 든다. 안평대군(安平大君, 1418~1453)의 집 비해당(匪懈堂)의 정원에는 48종의 아름다운 꽃나무가 있었다. 안평대군 본인은 물론 김수온(金守溫, 1410~1481), 신숙주(申叔舟, 1417~1475), 성삼문(成三問, 1418~1456) 등 당시의 이름난 문인들이 두루 시를 지었는데 이를 <비해당사십팔영(匪懈堂四十八詠)>이라 한다.

성종 때에도 왕명으로 성현(成俔), 채수(蔡壽), 유호인(兪好仁), 홍귀달(洪貴達), 김일손(金馹孫) 등이 시를 지어 바쳤다. 그런데 모든 <비해당사십필영>에는 흐드러지게 핀 자미화라는 뜻의 <난만자미(爛熳紫薇)>와 <백일홍(百日紅)>이 독립된 작품으로 각기 존재한다.

아무 의심 없이 사람들이 다투어 시를 지었지만, 학자 김일손(金馹孫, 1464~1498)은 <사십팔영발(四十八詠跋)>을 지어 자미화와 백일홍, 산다(山茶)와 동백이 같은 꽃을 가리키는데 따로 시를 지은 것이 잘못이라고 하였다.

김일손은 자미화와 백일홍을 같은 꽃으로 보았고 대부분의 문헌에도 그렇게 되어 있지만 몇몇 글에서 그렇지 않다. 꽃에 일가견을 가지고 있던 김수증(金壽增, 1624~1701)은 <화산기(花山記)>에서 안동에 있던 친척 김흥세(金興世)의 집을 소개하면서 담장 아래 석류꽃과 자미화가 있고 정원에는 백일홍이 있었는데 나중에 와서 보니 자미화와 백일홍만 남아 있다고 하였고,

조경(趙絅, 1586~1669)도 <나그네로 못가에 머물고 있는데 백일홍과 자미화가 있는데 봄부터 가을까지 연이어 끊임없이 피기에 이 시를 짓는다(客居池上, 有百日紅紫薇花, 自春至秋迭開不已, 有是詠)>에서 “백일홍이 자미화를 마주하여, 봄여름 할 것 없고 가을에도 꽃이 피네(百日紅對紫薇花, 無春無夏復秋葩)”라 하였다. 이를 보면 자미화와 백일홍을 다른 꽃으로 인식한 것은 분명하다.

자미화와 백일홍은 같은 꽃인지, 다른 꽃인지 알 수 없는 노릇이다. 우리나라에 자생하는 품종과 중국에서 들어온 품종이 달랐을 가능성도 있다. 중국의 자미화는 여러 색깔의 꽃이 피는데 붉은 꽃이 피는 백일홍과 다른 품종이 있었다고도 보아야 할 듯하다.

청대의 화가 운수평(惲壽平)의 <화훼도책(花卉圖冊)>의 자미화는 홍색, 자색, 황색 세 종이나 된다. 중국의 그림에 그려진 자미화는 대개 보랏빛이 강하지만 우리나라 백일홍은 늘 선홍빛으로 붉고, <소년전홍>에서도 이 점이 확인된다.

자미화. 운수평(惲壽平), <화훼도책(花卉圖冊)>중국 청대, 타이베이(臺北) 고궁박물원 소장

<소년전홍>에 그려져 있는 백일홍은 요즘 우리가 보는 것과 다름없다. <소년전홍>의 백일홍과 괴석은 당시 벌열가 후원의 조경을 그대로 그린 것이다. 벌열가가 아니면 태호석과 백일홍을 소유하기 힘들었기 때문이다. 이 점에서 <소년전홍>에서 태호석과 백일홍은 성적인 표상이 아니라 부귀의 표상이라 할 만하다.

신윤복은 백일홍을 부귀의 상징으로 그렸다. 그러나 화원이 아닌 선비는 백일홍의 의미를 다르게 본다. 조선시대 문인들에게 백일홍은 금방 피었다 지는 보통의 꽃과 달리 여름 내내 피기 때문에 사랑받았다. 꽃을 사랑하여 꽃을 두고 뛰어난 수필을 많이 남긴 신경준(申景濬, 1712~1781)은 자신의 정원 순원(淳園)에서 재배한 꽃나무에 대한 기록 <순원화훼잡설(淳園花卉雜說)>에서 백일홍을 사랑하는 뜻을 다음과 같이 밝혔다.

절도(節)라 하는 것은 이어져서 끝이 없는 도이다. 사람의 음성이 절도가 없이 급한 소리로 크게 외치려고만 한다면 반드시 목이 멜 것이요, 걸음걸이가 절도가 없이 기운을 다하여 빨리 달리기만 하면 반드시 땀을 흘리고 헐떡거리면서 자빠질 것이다. 연못에 절도가 없으면 반드시 넘치게 되고, 창고의 재산이 절도가 없으면 반드시 말라버릴 것이다.

절도가 없는데도 끝이 없는 것은 천하에 있을 수 없는 이치이다. 꽃 중에서 꽃잎이 큰 것은 쉽게 지니 이는 꽃잎이 절도가 없기 때문인데, 연꽃과 여뀌, 모란, 작약 등이 이러하다. 또 꽃이 필 때 모두 한꺼번에 피는 것은 필 때 절도가 없는 것이므로, 이 때문에 그 수명이 열흘이나 한 달을 가지 못한다.

오직 자미화(백일홍)는 꽃잎이 매우 작아서 그 꽃잎은 열 배로 하더라도 연꽃이나 여뀌, 모란, 작약의 꽃잎 하나를 당해낼 수 없고 이 때문에 꽃잎이 생기는 것이 매우 많다. 꽃이 필 때에도 힘을 쓰는 것을 똑같게 한 적이 없는 것이다. 오늘 하나의 꽃이 피고 내일 하나의 꽃이 피며, 먼저 핀 꽃이 지려 할 때 그 뒤의 꽃이 이어서 피어난다. 많고 많은 꽃잎을 가지고 하루하루의 공을 나누었으니 어찌 쉽게 다함이 있겠는가? 아마도 절도의 의미를 터득함이 있는 듯하다.

이로써 백 일 동안이나 붉은빛을 유지할 수 있는 것이요, 이 때문에 세상에서 백일홍이라 부르는 것이다. 내가 예전에 꽃이 처음 피는 것을 기록해두고 날마다 이를 실험하였더니 백 일이 넘어서도 끊어지지 않아 다시 열흘 남짓 더 지속되었다.

백일홍은 꽃 자체가 오래 피는 것이 아니라 한 송이 한 송이가 시간적 격차를 두고 백 일 동안 붉게 핀다. 이를 두고 신경준은 세상 만물이 무궁할 수 있는 것은 절(節)이 있기 때문이라 하여 격물(格物)의 결론을 내었다. 이 글의 핵심어는 바로 ‘절’이다. 절은 멈출 때와 나아갈 때를 아는 것이다. 꽃이 피는 것도 절도가 있어야 하니, 절도를 알아 하나씩 천천히 피면 오래간다.

백일홍이 백 일 이상 꽃을 피울 수 있는 것은 절도를 아는 꽃이기 때문이다. 신경준은 백일홍으로 사람의 일을 넌지시 말하였다. 지나친 욕심보다 하나씩 일을 해나갈 때 마침내 더욱 큰 진전을 볼 수 있다는 뜻을 말한 것이다. 똑같은 백일홍을 두고도 사람의 생각이 어찌 이리 다른가?

[출처] :이종묵 서울대 국문학과 교수 : <소년전홍(少年剪紅)>의 괴석과 백일홍 - 벌열가 후원의 조경을 담은 신윤복의 그림 '한국학, 그림과 만나다' [네이버 지식백과]

'☆우리들의세상☆ > ♡세상이야기♡' 카테고리의 다른 글

| 돈의 주인이 되는 4가지 법칙 (0) | 2018.02.03 |

|---|---|

| 입춘 풍속 입춘축 붙이기, 입춘대길 건양다경 뜻 (0) | 2018.02.03 |

| 한국학 그림을 만나다 Ⅱ (0) | 2018.01.11 |

| 한국학 그림을 만나다 Ⅲ (0) | 2018.01.11 |

| 한국학 그림을 만나다 Ⅳ (0) | 2018.01.11 |