한국학 그림을 만나다 Ⅲ

고사도,약장수,추사와 친구,초상화찬, 돈과 그림

12. 소옹과 그의 고사도 - 옛 성현의 삶과 행적이 공존하는 그림

안락 선생, 성씨를 드러내지 않은 채 安樂先生 不顯姓氏

30년 간 낙수(落水) 가에 살았다네. 埀三十年 居洛之涘

바람, 달에 마음을 두고, 강호가 기질에 맞아, 風月情懷 江湖性氣

안색을 살펴 날아오르다가, 빙빙 돌다 내려앉았네. 色斯其舉 翔而後至

천함도 가난함도 없고, 부유함도 귀함도 없고, 無賤無貧 無富無貴

보냄도 맞이함도 없고, 얽매임도 거리낌도 없다네. 無將無迎 無拘無忌

군색했지만 걱정한 적 없고, 술을 마셔도 취하지 않으며. 窘未嘗憂 飲不至醉

세상의 봄을 거두어, 가슴에 간직했었지. 收天下春 歸之肝肺

연못을 보며 시상을 떠올리고, 누추한 집이 그의 잠자리였으니. 盆池資吟 瓮牖薦睡

작은 수레에 완상하는 마음 담아, 큰 붓으로 마음껏 써내려가네.小車賞心 大筆快志

두건을 쓰기도 하고, 반팔 옷을 입기도 하고, 或戴接籬 或著半臂

숲 사이에 앉기도 하고, 물가를 거닐기도 했다네. 或坐林間 或行水際

선한 사람 보기를 좋아하고, 선한 일 듣기를 좋아하고, 樂見善人 樂聞善事

선한 말 하기를 좋아하고, 선한 뜻 행하기를 좋아했네. 樂道善言 樂行善意남의 악행을 들으면, 가시를 짊어진 것 같았고, 聞人之惡 若負芒刺

남의 선행을 들으면, 난초가 혜초를 찬 것 같았지. 聞人之善 如佩蘭蕙

선사에게 아첨하지 않으며, 방사에게 아첨하지 않았다네. 不佞禪伯 不諛方士

집과 뜰을 나서지 않아도, 하늘과 땅을 바로 볼 수 있으니 不出户庭 直際天地

삼군의 위세로도 함부로 못하고, 만종의 봉급으로도 이를 수 없었네.三軍莫凌 萬鍾莫致

이렇듯 쾌활한 사람으로 65년을 살아왔 為快活人 六十五嵗소옹(邵雍, 1011~1077), <안락음(安樂吟)>

소옹(邵雍, 1011~1077)이 죽기 2년 전 지은 시이다. 자신의 성격과 일생을 담담하게 고백했으니 자서전이나 다름없다. 소옹은 1011년 중국 하북성 범양에서 태어났으며, 시(諡)는 강절(康節), 자는 요부(堯夫), 호는 ‘안락 선생’이다. 증조부가 송 태조 연간에 군관을 지냈지만 집안 대대로 선조들이 벼슬하지 않았고, 아버지인 소고(邵古, 989~1067)도 관직에 나가지 않았다. 그렇기 때문에 어린 시절에 겪은 궁핍함은 당연했다.

소옹도 가난에서 벗어나기 위해 한때 과거시험에 전념했으나 결국 관직에 뜻을 두지 않았다. 오히려 30대 후반 낙양으로 이주하여 강학을 하면서 제자를 키우는 데 몰두했다. 소옹의 철학적 업적과 시인으로서의 탁월한 능력은 [황극경세서(皇極經世書)]와 [이천격양집(伊川擊壤集)]에서 확인된다. 특히 [이천격양집]에는 낙양의 묵객과 나눈 화답시 1천 9백여 수가 실려 있어, 그의 문학적 소양과 폭넓은 인간관계를 알려준다.

동양 철학사에서 소옹은 북송대 선천학(先天學)이라는 새로운 역학의 흐름을 창시한 인물이면서, 남송 주자학 성립에 영향을 미쳤던 신유학의 이론가로 평가받는다. 주자(朱子, 1130~1200)는 주돈이(周敦頤, 1017~

1073), 정호(程顥, 1032~1085), 정이(程頤, 1033~1107), 장재(張載, 1020~1077), 사마광(司馬光, 1019~1086)과 함께 소옹을 북송 육현(六賢)이라 명명했고, 그들의 초상화를 감상한 후 <육선생화상찬(六先生畵像贊)>을 지어 스승에 대한 존경을 표했다.

이렇듯 후대 학자들은 소옹을 선천학 원리에 기초한 우주관과 자연철학에 독보적 지식을 지녔던 수학자이자 사상가로 기억했다. 또한 앞일을 내다보는 신통력을 지녔으면서 평생 출사하지 않은 채 아름다운 시를 읊조린 진정한 묵객(墨客: 시문과 서화를 일삼는 사람)으로 사랑했다.

꽃 너머 작은 수레, 아직도 오지 않네

옛 선비들은 중국의 성현을 흠모하여 그들의 행적을 본받아 이를 일상에서 실천하려 노력했다. 이러한 태도는 고사인물화를 꾸준히 제작하게 한 이유가 될 것이다. 소옹의 행적도 그림의 좋은 소재가 되었다. 소옹은 봄가을에 성안으로 놀러나갈 때 동자가 이끄는 작은 수레를 즐겨 탔다.

동네 사람들은 수레 소리만으로 그가 온 것을 알아챘고, 어린아이와 하인까지도 모두 기뻐 맞이하면서 ‘우리 집에 그분이 오셨다’고 자랑했다. 그의 청빈한 삶과 소박한 성격을 암시하는 수레는 ‘요부의 작은 수레(堯夫小車)’와 ‘꽃 너머 작은 수레(花外小車)’라는 화제(畵題)로 표현되었다.

‘화외소거’는 사마광이 소옹을 기다리면서 지은 시인 〈약소요부부지(約邵堯夫不至)〉의 한 구절이다. 사마광은 소옹이 작은 수레를 타고 곧 올 터인데, 아무리 기다려도 오지 않자 ‘꽃 너머’, 즉 낙양에서 꽃구경하느라 한눈을 팔고 있을 것이라 추측했다. 이 상상을 화외소거로 형용한 셈이다.

사마광의 시구처럼 ‘작은 수레’는 소옹의 소박한 낙양생활을 상징하는 도구였다. 이를 알려주듯 그는 <작은 수레로 다니다(小車行)>, <작은 수레를 읊다(小車吟)>에서 봄이나 가을, 작은 수레를 타고 낙양을 돌아다니는 스스로를 노래했다. 문헌과 그림을 종합해볼 때, 우리나라에서 가장 많이 제작된 소옹고사는 ‘화외소거’이다.

소옹의 ‘작은 수레’는 사마광의 시구를 풀이한 ‘화외소거’나 소옹의 일화를 도해한 ‘요부소거’로 다르게 표기되었지만, 그림에 있어서 재현의 차이는 거의 없다. 소옹의 유명한 일화가 사마광의 시의도(詩意圖)에 반영되어 두 화제를 구분 없이 사용한 것이다.

그림 1. 정선,<화외소거(花外小車)> [겸재화첩] 18세기,

비단에 담채, 30.3×20.3cm, 우학문화재단 소장

그림 2. 김홍도,<화외소거(花外小車)> [중국고사도 8첩 병풍], 18세기,

종이에 담채, 111.9×52.6cm, 간송미술관 소장

소옹의 ‘작은 수레’는 정선(鄭敾, 1676~1759)이 다른 성현의 고사도와 함께 꾸민 화첩에도 포함되었다. 바로 우학문화재단에 소장된 [겸재화첩](이하 우학본)이다. 이 화첩에는 북송대 여섯 명의 성리학자를 비롯하여 이동(李侗)과 주자의 이야기까지 수록되어 있다.

<화외소거>(그림 1)에서는 수레에 몸을 의지한 채 꽃구경을 다니는 소옹을 만날 수 있다. 동자가 커다란 바퀴 중심에 고정된 밀대를 힘껏 밀면서 소옹의 여흥을 돕고, 울긋불긋한 꽃나무와 싱그러운 버드나무가 유람객을 유혹하며 화사한 봄기운을 자아낸다. 사마광의 예상대로 꽃구경하다 한눈팔 만큼 아름답고 찬연한 풍경이다.

<화외소거>에 담긴 풍류는 김홍도 (金弘道, 1745~?)가 그린 [중국고사도 8첩 병풍](그림 2)에서도 확인된다. 8첩 병풍의 주인공은 주자, 도연명(陶淵明, 365~427), 왕희지(王羲之, 307~365), 엄광(嚴光, BC 37~43), 사안(謝安, 320~385), 임포(林逋, 967~1028), 그리고 소옹이다.

정선의 그림처럼, 수레에 탄 소옹이나 수레 손잡이를 잡은 동자는 김홍도의 <화외소거>에서도 표현되었지만, 정선보다 바위와 나무를 더욱 부각하여 소옹이 지나온 산길을 강조했다. 또한 정선이 화첩을 택했다면, 김홍도는 화첩보다 세로 길이가 긴 병풍의 비례에 어울리도록 산수 비중을 크게 할당했고, 상대적으로 인물상을 점경에 가깝도록 축소했다.

그래서 <화외소거>가 포함된 이 병풍은 각 화폭의 산수가 마치 파노라마처럼 연결되어 광활한 자연경관에 여덟 명의 고사가 함께 어우러지는 감상 효과가 있다.

그림 3. 유숙,<화외소거(花外小車)>19세기, 종이에 담채, 115×47.1cm, 국립중앙박물관 소장.

그림 4. 장승업,<화외소거(花外小車)> 부분, 19세기,

종이에 채색, 40×211.5cm 서울대학교 박물관 소장

19세기 화가인 유숙(劉淑, 1827~1873)도 <화외소거>(그림 3)를 남겼다. 유숙의 작품에서는 가파른 산등성이를 힘겹게 올라가는 수레를 볼 수 있다. 그는 다른 작가에 비해 소옹을 크고 구체적으로 그렸다. 수레에 앉은 소옹은 치포관을 머리에 썼고, 새 깃털로 장식한 부채를 손에 들었다. 그의 시선이 머문 곳에는 흡사 함박눈이 내린 것 같은 설백색의 꽃이 탐스럽게 피어 있다.

수레가 등장하는 또 다른 시구는 당대 두목(杜牧, 803~852)이 지은 <산행(山行)>에서 찾을 수 있다. “수레 멎고 앉아서 석양의 단풍 감상하노니, 단풍 든 잎사귀가 2월 꽃보다 더 붉구나(停車坐愛楓林晚 霜葉紅於二月花)”가 그러하다.

이 시를 도해한 ‘풍림정거(楓林停車)’는 가을날 주인공이 수레에서 내려 언덕에 앉아 단풍을 감상한다. 꽃피는 봄날에 수레를 타고 유람하는 <화외소거>와 다른 내용인 셈이다. 즉 주인공이 수레에 탔는지, 아니면 수레에서 내려 언덕에 앉았는지의 여부가 두 화제를 구별하는 핵심 도상인 것이다.

이런 관점에서 보면 기존에<풍림정거>로 알려진 장승업(張承業, 1843~1897)의 작품(그림 4)은 <화외소거>라 해야 옳을 것이다. 그림의 주인공은 동자가 밀고 있는 수레에 탔고, 그가 거니는 숲길은 꽃이 만발하여 봄을 알려주기 때문이다.

천진교에서 두견새 소리를 듣다

그림 5. 정선,<천진문견(天津聞鵑)>18세기, 종이에 채색, 31.3×41cm, 개인 소장.

소옹은 틈만 나면 태극을 상징하는 구슬을 가지고 놀면서 점을 쳤다. 하루는 그가 천진교를 거닐다가 두견새 울음소리를 듣고 불길한 예감을 느꼈다. 낙양에 서식하지 않는 두견새가 남쪽에서 거슬러 올라옴은 몇 년 뒤 남쪽 사람이 재상으로 등용하여 천하가 혼란에 빠질 것을 예언하기 때문이다.

땅의 기운이 북에서 남으로 내려가야 세상이 평온한데 지금은 반대이며, 이 기운을 두견새가 가장 먼저 알아챈 것으로 풀이한 것이다. ‘천진두견(天津杜鵑)’이라고 불리는 이 일화는 소옹의 신통력을 알려주는 이야기로 유명하여, 중국뿐만 아니라 한국의 설화에도 유입되었다.

정선은 ‘화외소거’ 뿐만 아니라 ‘천진두견’도 그렸다. 그의 <천진에서 두견새 소리를 듣다(天津聞鵑)>(그림 5)는 주돈이의 <주렴계, 연꽃을 감상하다(濂溪賞蓮)>, 정호의 <시냇가의 꽃과 버드나무(前川花柳)>, 장재의<장횡거, 파초를 노래하다(橫渠詠蕉)>, 누구의 고사인지 아직 확인되지 않은 <천원, 투호하다(泉園投壺)> 등 다른 고사인물화와 함께 장첩(粧帖: 글씨나 그림을 잘 보존하기 위해, 두꺼운 종이를 붙여 책처럼 꾸밈)되어 있다.

지팡이를 든 소옹은 다리를 건너려다가 뒤돌아서 달을 바라본다. 하늘에 떠 있는 보름달과 소옹의 근심어린 표정이 왠지 스산한 분위기를 자아내는 풍경이다.

어부와 나무꾼의 대화

‘소옹고사’에는 소옹의 독특한 행위나 재미있는 일화뿐만 아니라 그가 지은 책의 구절도 포함되었다. [황극경세서]에 실린 <어초대문(漁樵對問)>, 즉 ‘어부와 나무꾼의 대화’이다.

어부는 이수(伊水) 가에서 낚싯대를 드리우고 있었다. 나무꾼이 그 옆을 지나다가 짊어진 짐을 벗어 놓고 너럭바위 위에 앉아 쉬면서 어부에게 물었다. (……) 어부와 초부는 이수 가에서 노닐었다(漁者垂釣於伊水之上 樵者過之 弛擔息肩 坐於磐石之上 而問於漁者曰 (……) 漁者與樵者遊于伊水之上).

어부와 나무꾼이 서로 마주보며 대화하는 내용은 소식(蘇軾, 1036~1101)의 [어초한화록(漁樵閑話錄)]에서도 등장한다. 그러나 [어초한화록]을 근거로 한 <어초문답>은 산모퉁이를 배경으로 물고기를 잡아 귀가하는 어부에게 말을 거는 나무꾼의 대화 장면이다. 강을 사이에 두고 마주 앉은 <어초대문>과는 사뭇 다른 구도이다.

그림 6. 이인상,<어초문답(漁樵問答)>18세기,

종이에 수묵담채, 22.9×60.6cm, 국립중앙박물관 소장.

그림 7. 작자 미상,<어초문답(漁樵問答)>1715년, 비단에 채색, 58.7×43cm, 국립중앙박물관 소장

‘이수 가에서 낚싯대를 드리우는 어부’와 ‘짊어진 짐을 벗어 놓고 너럭바위 위에 앉은 나무꾼’은 이인상(李麟祥, 1710~1760)(그림 6)과 숙종(肅宗, 1661~1720)의 어제가 있는 작품(그림 7)에서 만날 수 있다. 이인상은 배 위에 앉은 어부와 언덕에 앉은 나무꾼을 부채에 수묵담채로 재현했다.

배 위의 어부는 한쪽 무릎을 세우고 상의를 풀어헤친 채 나무꾼을 바라보는데, 뒷모습의 나무꾼은 어깨에서 나뭇짐을 내려놓고 언덕 위에서 쉬고 있다. 부채 모퉁이에는 “산나물을 캐니 먹을 만하고 물고기 잡으니 먹음직하구나. 어부와 나무꾼의 대화를 장난삼아 그려, 옛사람의 그림에 담긴 뜻을 따른다(採於山 菜加茹 釣於水 鮮可食 戱作魚樵問答 倣古人筆意)”라는 시구가 전서로 적혀 있다. 소박한 어촌 풍경을 그대로 풀어낸 정감어린 문장이다.

마주 앉은 어부와 나무꾼의 대화 장면은 숙종이 친히 평문을 쓴 <어초문답>에서도 확인된다. 어부는 챙만 남은 갓을 썼고 맨발 차림이며 낚싯대와 망태를 곁에 두었다. 나무꾼은 허리춤에 도끼를 찼고 나막신을 신었으며 장작이 묶인 막대기를 소나무에 걸쳐 놓은 채 강가 소나무 둥치 위에 앉았다.

임금께서 감상하신 그림답게 사물의 윤곽선도 뚜렷하고 청록물감으로 진하게 채색되어 화려한 느낌을 선사한다. 이러한 표현법은 화면 왼쪽 귀퉁이에 숙종이 해서로 정성껏 쓴 문장과 무척 잘 어울린다. 사대부가 흥취에 젖어 수묵으로 단숨에 그려낸 <어초문답>과 확연하게 다른, 궁중회화로서의 위엄을 간직한 어람용(御覽用: 임금이 친히 보는 데 쓰임) 회화이다.

옛 성현의 삶과 행적을 감상하는 마음

하늘이 호걸을 냈으니 영특함이 세상에서 뛰어나네. 天挺人豪 英邁蓋世

바람을 타고 우레를 채찍질하니, 가없는 세계를 두루 보네. 駕風鞭霆 歴覽無際

손으로는 달 속의 굴을 더듬고, 발로는 하늘의 맨 끝을 밟지. 手探月窟 足躡天根

한가로이 지금과 과거를 살펴보고, 취한 가운데 건곤을 굽어보네. 閒中今古 醉裏乾坤-주자, <강절선생(康節先生)>, [육선생화상찬]

심오한 학문과 청렴한 생활을 동시에 추구했던 조선시대 지식인들은 옛 성현의 일화나 책에 담긴 이야기, 그리고 명시를 도해한 고사인물화를 무척 사랑했다. 그들이 원한 그림 속 주인공은 학식과 덕이 높은 성인군자이자, 출사를 거부하고 자연과 벗하며 수양했던 은일처사였다.

현재의 ‘나’를 반추할 수 있는 ‘귀감’을 고사인물화에서 찾으려 했던 것이다. 소옹은 문인들의 기억에 항상 존재한 사상가이자 문학가였다. 또한 기이한 행동을 일삼으며 욕심 없이 한 평생을 즐긴 선비였다. 어쩌면 유학의 참 정신을 계승하면서 재미있는 일화를 남긴 소옹이 후배 문인들의 동경과 흠모를 한 몸에 받은 것은 당연하다. 그들이 가장 원했던 일생을 영위한 인물이기 때문이다.

존경하는 스승에 대한 추억과 동경은 다양한 화제의 고사인물화로 연출되었다. 때로는 철학과 문학을 향유한 고사상(高士像)으로, 때로는 청담으로 진리를 전달한 처사상(處士像)으로. 소옹이 세상을 떠난 지 9백여 년이 되었어도 우리는 그의 삶과 행적을 감상하면서 참 선비가 누렸던 심오한 도학과 지극한 안락을 공감할 수 있다. 옛 그림을 감상하면서 만끽할 수 있는 커다란 행운이자 한없는 축복이다.

[출처] : 송희경 문학박사 : <소옹과 그의 고사도> '한국학, 그림과 만나다' [네이버 지식백과]

13. 안약산과 우이로오우리-약장수와 눈알, 사람의 눈을 그린 두 그림 사이의 관계는?

필연 또는 우연

시대나 지역이 매우 다른 다수의 사물이나 현상에서 서로 같거나 비슷한 요소를 발견하면 먼저 그 우연성에 놀라고, 나아가 그들 사이에 무슨 관계가 있지 않을까 의심이 든다. 이런 의심은 파묻힌 과거를 캐내는 실마리가 될 수도 있고, 시간만 허비하는 호기에 그칠 수도 있다.

나는 2012년 5월, 성균관대학교에서 열린 한국18세기학회의 발표회에서 일본 문헌 전문가가 준비한 자료화면을 보다가 깜짝 놀랐다. 가부키(歌舞伎)의 한 장면을 그린 우키요에(浮世繪: 일본 에도시대에 서민생활을 주로 그린 풍속화) 한 폭이었다. 설명을 들으니 가부키 십팔번(十八番)의 하나인 [우이로오우리(外郞賣)]로, 약장수 ‘우이로오’가 약상자를 지고 약을 팔러 다니는 모습이란다.

놀라움은 그의 옷을 장식한 작고 동그란 문양 때문이었는데, 그림의 크기를 좀 더 키워 자세히 살펴보니 그 문양은 사람의 눈을 하나씩 그린 것이었다. 약장수와 눈알, 이 둘은 말할 것도 없이 중국 남송(南宋) 시절의 유명한 그림 한 폭을 떠오르게 한다.

원래 이 그림에는 제목이 없지만, 후인들이 당시에 상연했던 연극의 제목을 따서 ‘안약산(眼藥酸)’이라고 붙였다. 눈 문양이 그려진 두 그림 [우이로오우리]와 [안약산]에는 어떤 끈이 있을까, 아니면 단순한 우연일까.

그림 1. 우이로오우리(外郎売).

그림 2. 안약산(眼藥酸)남송(南宋), 비단에 채색, 23.8×24.5cm, 북경 고궁박물원 소장

외랑가(外郞家)의 전통

가부키 [우이로오우리]는 일본 가나가와 현(神奈川縣) 오다와라(小田原)의 진외랑가(陳外郞家)를 제재로 만든 일인극이다. 진외랑가는 대대로 비전 묘약 투정향(透頂香)을 제조ㆍ판매하는 가문이다. 주식회사 우이로오의 홈페이지 안내문에 따르면, 가부키 [우이로오우리]는 1718년에 에도(江戶)의 제2대 이치카와 단주로(市川團十郞)가 창작, 상연하였다고 한다. 그가 무대에 오를 수 없을 정도로 기침이 심할 때 이 투정향을 먹고 싹 나았다. 그는 오다와라로 달려가서 외랑가의 허락을 얻어 이 작품을 만들었다.

[우이로오우리]를 그린 우키요에에는 준수한 청년이 커다란 약상자를 지고 오른손에는 부채, 왼손에는 작은 약합(藥盒)을 치켜들고 서 있다. 투정향 행상에 나선 외랑의 모습이다. 그러나 원래 외랑가에서는 행상을 하지 않는다고 한다. 연극일 뿐이다.

[우이로오우리]를 그린 우키요에는 여러 폭이 있으며, 그림마다 인물과 자세는 같지만 외랑이 입은 옷의 문양은 여러 가지 변화를 보인다. 눈 문양은 제8대 이치가와 단주로의 분장을 그린 그림에서만 보인다. 이 그림은 1832년의 상연 장면이다.

일본 진외랑가의 시조 진연우(陳延祐, 1323~1396)는 원래 중국인이다. 원명(元明) 교체기인 1369년에 일본으로 망명하여 치쿠젠하카타(筑前博多)에 정착하였다. 그는 원나라에서 예부원외랑(禮部員外郞)을 지냈으며 의술에도 밝았다. 일본에서 의술과 인품으로 명망을 얻었으며, 일본 사람들은 그의 벼슬을 따서 진외랑(陳外郞)이라고 불렀다. 그의 일본 망명은 당시 중국의 정세와 밀접한 관련이 있다.

원말 홍건군(紅巾軍)의 영수 가운데 대한(大漢)을 세워 제위에 오른 진우량(陳友諒, 1320~1363)이라는 사람이 있다. 그는 호북(湖北) 면양(沔陽) 사람으로서 서수휘(徐壽輝) 등이 이끄는 천완(天完) 정권의 홍건군(紅巾軍)에 가담하여 1359년에 스스로 한왕(漢王)이 되었고, 다음 해에 서수휘를 죽이고 황제로 즉위하였다.

1363년 파양호(鄱陽湖)에서 주원장(朱元璋)과 싸우다가 전사하자 부하들이 그의 차자 진리(陳理)를 무창(武昌)에서 즉위시켰다. 이듬해 주원장이 무창에 이르자 진리는 항복하였고, 대한은 망하였다.

원나라에서 벼슬하였던 진연우는 가문의 원수인 주원장 치하에서는 살 수 없다고 하고 일본으로 망명하였다. 진연우는 본래 의술에 밝았으며, 자손들이 중국의 진씨들과 교왕하며 투정향(透頂香) 제조법을 가져왔다. 그는 쇼군 아시카가 요시미츠(足利義滿)의 초청으로 경도(京都)에 갔으며, 이때 숭복사(崇福寺)의 무방화상(無方和尙)에게서 머리를 깎고 호를 태산종경(台山宗敬)이라고 하였다. 이 때문에 그를 진종경(陳宗敬)이라고도 부른다.

진연우의 아들 대년종기(大年宗奇)는 아시카가 요시미츠의 초청을 받아들여 경도(京都)로 이주하였다. 대년의 아들 월해상우(月海常祐), 손자 진조전(陳祖田)도 인품이 훌륭하고 명의였다. 쇼군 족리의정(足利義政, 1436~1490)은 진조전을 매우 흠모하여 그의 장자 정치(定治)를 족리씨의 조적(祖籍)인 우야원씨(宇野源氏)에 편입시켰고, 이름을 우노 사다하루(宇野定治)라고 하였다.

우노 사다하루는 북조조운(北條早雲, 1432~1521)의 가신이 되어 와다하라로 이주하였고, 그로부터 와다하라의 외랑가가 시작되었다. 와다하라의 외랑가에서는 대대로 투정향을 제조 판매하고 있으며, 지금은 주식회사 우이로오로 발전하였다. 투정향은 외랑약(外郞藥)이라고도 한다.

만병통치약, 투정향

‘투정향’은 ‘정수리까지 꿰뚫는 진한 향기’라는 뜻이다. 송(宋)나라 주돈유(朱敦儒, 1081~1159)는 술을 놓고 〈자고천(鷓古天)〉 사(詞)를 지어 “선인이 옥 술잔 받쳐 들고 가득 부어 굳이 권하니 사양하지 마시라. 정수리까지 꿰뚫는 서룡의 향기도 비할 바 아니며, 감로가 마음을 적시니 맛 더욱 기이하다(有個仙人捧玉巵, 滿斟堅勸不須辭. 瑞龍透頂香難比, 甘露澆心味更奇)”고 읊었다.

‘서룡’은 ‘서룡뇌(瑞龍腦)’, 즉 용뇌향(龍腦香)이다. 신선이 잔에 가득 따라주는 술은 용뇌향보다 더 향기롭고 마음을 적시니 맛이 더욱 기이하다. 투정향은 식약(食藥)의 이름으로도 쓰였다.

원말명초에 한혁(韓奕)이 지은 [역아유의(易牙遺意)]에는 투정향 제조법이 나와 있다. “해아차 아차 각 4전, 백두구 사향 각 1전 5분, 단향 1전, 편뇌 1전 4분, 감초고로 알약을 만든다(孩兒茶芽茶各四錢, 白荳 射香各一錢五分, 檀香一錢, 片腦一錢四分, 甘草膏子)”고 하였다.

射香各一錢五分, 檀香一錢, 片腦一錢四分, 甘草膏子)”고 하였다.

명나라 고렴(高濂, 1600년 전후 생존)의 [준생팔전(遵生八牋)ㆍ음찬복식전(飮饌服食牋)]에는 ‘투정향환(透頂香丸)’이라는 이름으로 같은 처방이 실려 있다.

공정현(龔廷賢, 1522~1619)이 지은 [노부금방(魯府禁方)]에 구취(口臭)를 치료하는 약 투정향의 제조법이 실려 있다. 편뇌(片腦) 1전, 사향(麝香) 5분, 붕사(硼砂) 3전, 박하(薄荷) 2전을 가루로 만들고 감초로 고아서 오동 열매 크기로 알약을 만든 뒤, 주사(朱砂)로 옷을 입혀서 한 알씩 입에 넣고 녹여 먹는다.

중국의 옛날 의서(醫書)에 실린 투정향의 효능도 눈과는 직접 관련이 없다. 단 투정향과 이름이 비슷한 ‘투정산(透頂散)’이라는 안약이 있다. 누가 지었는지는 모르지만 원나라 때의 의서를 1600년에 양희락(楊希洛) 등이 정리하여 간행한 [명목지보(明目至寶)]에 투정산의 제법과 효능이 실려 있다.

능소화(淩霄花), 요양화(鬧羊花), 영영향(苓苓香) 각 1전을 가루로 만들어 소량을 코로 흡입하면 적안(赤眼)과 예장(翳障)을 물리칠 수 있다. 적안이란 결막염 등으로 흰자위가 붉게 충혈되는 증상이고, 예장은 백내장과 같은 증상인 듯하다. 그러나 투정향과 투정산 사이에는 명칭의 유사성 외에는 달리 공통점을 찾기가 어렵다.

가부키 [우이로오우리]에서 우이로오, 즉 외랑은 혼자 약상자를 지고 눈알을 붙인 옷을 입고 등장하여 왼손에 약합을 치켜들고 투정향의 효능을 광고한다.

먼저 이 약을 이렇게 한 알을 혀 위에 올려서 배 안으로 넣으면 이야, 도저히 말로는 할 수 없이 위, 심, 폐, 간이 튼튼해지고 훈풍이 목구멍에서 나와 입 안에 서늘한 바람이 부는 것 같아 물고기, 새, 버섯, 면류를 먹고 상극을 일으키거나 그 밖의 만병에 귀신처럼 효과가 빠르답니다.

투정향은 만병통치약이다. 은단처럼 상쾌한 박하향이 배와 목과 입안을 시원하게 만든다. 이어서 배에 들어간 약의 효과가 입으로 올라오는 상황을 묘사한다.

이 약의 가장 기묘한 점은 혀가 도는 것이 구멍에 궤어 도는 엽전도 당하지 못하고 도망갈 정도입니다요. 훌쩍 혀가 돌아서 나오면 가만히 있을 수가 없지요. 저런저런 정말로 저런 돌아서 나오네, 돌아서 오네.

이 약의 가장 큰 효과는 입이 상쾌해져 혀를 자유자재로 놀릴 수 있음을 말한다. 그 효과로 혀의 주요 기능의 하나, 즉 발성을 설명한다. 음운학의 기초를 설파하는 것이다.

아행 와행 야행 소리는 후음, 사행 다행 라행 나행 소리는 설음, 가행은 아음, 사행은 치음, ……

어느새 약장수는 일본어 오십음도의 기본 원리를 주워섬기며 음운학자로 변신하였다. 어쨌거나 투정향의 약효는 눈병과는 직접 관련이 없다. 그렇다면 안약산과 우이로오의 눈알은 무슨 관계가 있을까. 단순히 시대와 바다를 뛰어넘은 우연일까.

안약산(眼藥酸)

남송 주밀(周密, 1232~1298)이 지은 [무림구사(武林舊事)]에는 송나라 때 유행한 연극의 목록 〈관본잡극단수(官本雜劇段數)〉가 실려 있고, 여기에 [급만산(急慢酸)]과 [안약산], [식약산(食藥酸)]이라는 명목이 들어 있다. ‘산(酸)’은 가난한 선비를 말하는데, 이들 작품은 가난한 선비가 주인공이다.

극본은 남아 있지 않지만, [안약산]에는 안약을 파는 가난한 선비가 등장함에 틀림없다. 안약과 선비라! 그렇다. 신산한 삶을 못 이긴 선비가 책을 내던지고 안약을 파는 약장수 또는 안과 전문 의원으로 나선 것이다.

〈안약산〉 화폭에는 좌우로 두 인물이 마주 보고 서 있다. 왼쪽에는 끝이 뭉툭한 높은 고깔을 쓰고 넓은 소매에 발을 덮는 도포를 입은 약장수 또는 의원이 오른팔을 뻗어 검지를 세우고 오른쪽의 인물에게 무슨 말을 하는 듯하다. 이 인물은 온몸에 눈을 주렁주렁 달고 있다.

화폭에 보이는 눈은 모두 25개이며, 그 가운데 하나는 허리에서 무릎까지 늘어뜨린 사각형 가방에 커다랗게 그려져 있다. 이 가방은 오른팔에 가려 보이지는 않지만 끈으로 어깨에 멘 듯하다. 오른쪽 인물은 머리를 건으로 싸매고 왼손으로 몽둥이를 들고 가방을 왼쪽 어깨에 멨다.

오른손은 검지로 오른쪽 눈을 가리킨다. 도포 자락을 말아 올려 허리에 감아 묶어 바지가 드러나고, 뒤춤에는 찢어진 단선(團扇)을 꽂았다. 부채에는 ‘諢’이라는 글자가 쓰여 있으며, 뒤에는 태평고(太平鼓)가 놓여 있다.

이 두 인물은 송나라 잡극의 두 배역 부말(副末)과 부정(副淨)이다. 왼쪽이 부정, 오른쪽이 부말이다. 남송의 잡극 상연 장면을 그린 또 다른 그림은 구도가 꼭 같으며 인물의 복식만 다를 뿐이다.

오른쪽 인물의 허리춤에 꽂힌 부채에는 “末色(말색)”이라고 써 놓았다. 아마 이 부채의 뒷면에는 “諢(원)” 자가 있을 것이다. 이는 부말이 주역으로서 상대역 부정을 놀리는 우스개를 연출함을 표시한다.

그림 3. 잡극타화고도(雜劇打花鼓圖)>남송(南宋), 비단에 채색, 24×24.3cm, 북경 고궁박물원 소장

옷에 눈을 달고 나오는 약장수나 의원을 그린 그림이 또 한 점 있다. 이번에는 배우가 아니라 실제 인물이다. 산서성(山西省) 우옥현(右玉縣)의 보녕사(寶寧寺)에는 139폭짜리 대형 수륙화(水陸畵)가 있었다. [칙사진변수륙신탱(勅賜鎭邊水陸神幀)]이라고 이름을 붙인 이 탱화는 원래 명나라 궁중에서 보관하다가 보녕사에 옮겨졌고, 지금은 산서성 박물관에서 관리하고 있다.

용감했던 명나라 영종(英宗, 1427~1464)은 1449년 몽고 와라부(瓦剌部)의 침공에 맞서 직접 출정하였다가 북경에서 썩 멀지 않은 토목보(土木堡)에서 사로잡히고 말았다.

1년 후에 풀려나 북경으로 돌아와서는 연금되었다가 1457년 다시 제위에 올랐다. 우옥현은 당시 몽고군의 침입 경로여서 백성과 군인이 많이 죽었으며, 또한 영종이 포로로 잡혀 있던 곳으로 추정된다. 그래서 이곳에 보녕사를 짓고 북경의 왕궁에 보관된 탱화를 내려보냈다. 이 때문에 수륙화에 ‘칙사진변’이라는 이름이 붙었다. 이 탱화는 원래 명대의 작품이라고 알려졌으나 원대에 그려졌음이 근래에 밝혀졌다.

그림을 그린 비단이 원나라 때의 직조품이며, 그림 속 인물들은 주로 원나라의 복식을 입고 있다. 원나라 대도(大都)의 몽고족 황궁에 소장된 이 그림을 명나라가 그대로 접수하여 보관하다가 1460년[영종 천순(天順) 4]에 보녕사를 완공하고 이 탱화를 내려보내 해마다 4월 초파일에 대규모 수륙재(水陸齋)를 거행하였다.

그림 4. <보녕사수륙탱(寶寧寺水陸撑)> 제57 ‘왕고구류백가제사예술중(往古九流百家諸士藝術衆)’119×62.5cm. 산서성 박물관 편, [寶寧寺明代水陸畵](북경: 문물출판사, 1988, 1995), 196면.

그림 5. <보녕사수륙탱> 부분.

이 탱화의 제57폭 〈왕고구류백가제사예술중(往古九流百家諸士藝術衆)〉에 옷에 눈을 붙인 인물이 있다. 이 화폭에 등장하는 인물은 사농공상, 배우, 악사, 의원, 점쟁이 등이다. 옷에 눈을 단 사람은 오른쪽 눈이 먼 애꾸인 듯하며, 역시 안과 의원임에 틀림없다.

이 의원의 옷에는 눈 다섯 개가 달려 있는데, 그 가운데 하나는 허리에서 늘어뜨린 가방에 다른 눈보다 약간 크게 그렸다. 가느다란 끈이 오른쪽 어깨에서 대각으로 내려와 팔짱 안으로 사라진다. 아마 약물을 넣은 가방일 것이다. 이는 남송의 그림에 보이는 가방과 같다.

송원시대에 안약을 파는 약장수나 안과 의원은 이런 복장을 입었던 듯하다. 잡극도에서는 의원임을 강조하기 위해 눈을 수십 개나 달았을 것이다. 등과 배에 주렁주렁 매단 눈들은 안약을 넣은 약갑(藥匣)일지도 모른다.

여전한 의문의 눈빛

그림 6. 우타가와 구니사다(歌川國貞) 초대(初代), <외랑(外郞)>1852년,

36.3×24.2cm, [프라하국립미술박물관 일본미술품도록](교토: 국제일본문화연구센터, 1994), 58면

안약을 팔러 나선 가난한 선비와 우이로오, 그리고 [안약산]과 [우이로오우리]. 이 둘 사이에는 어떤 끈이 있을까, 아니면 단순한 우연일까. 우키요에 〈우이로오우리〉에는 외랑, 즉 우이로오의 복장에 눈이 아닌 엽전이나 다른 문양을 넣은 작품도 있다. 눈을 그린 옷은 제8대 이치가와 단주로만 입고 있다. 외랑약은 투정향(透頂香)이다. 현재의 도친코(透頂香)는 거의 만병통치약이다.

생김새는 은단(銀丹)과 흡사하며 복통, 설사, 식중독, 두통, 현기증, 호흡곤란, 인후통, 가래, 기침, 멀미, 일사병, 치통, 피로회복, 강장 등에 효능이 있다고 한다. 이런 효능이 눈병이나 시력에 간접적인 효과가 있을지는 몰라도 직접 눈을 치유하지는 않은 듯하다. 그렇다면 우이로오는 왜 눈을 주렁주렁 달고서 투정향을 팔러 다닐까.

일본으로 망명한 중국인은 비전의 약을 만들어 팔아 그곳에서 튼튼히 뿌리를 내리고 ‘외랑가’라는 명칭을 얻었다. 이 약의 효능에 감격한 가부키 배우 제2대 이치가와 단주로는 외랑가를 방문하였다. 이때 외랑가에 전해 오던 중국 송원시대 안과 의원의 복장이 그의 눈에 띄었을까. 어느 외랑이 수백 년 보관한 조상의 복장을 자랑 삼아 보여줄 수도 있지 않았을까.

그런데 왜 가부키 [우이로오우리]의 눈 문양 복식은 그때 바로 만들어서 분장하지 않고 100여 년이 지나 6세(世) 후손이 입고 등장하는가. 아니면 제2대 이치가와 단주로도 눈 문양 복식을 입었지만 그 장면을 그린 우키요에는 원래 없었던지, 또는 모두 타버렸는지도 알 수 없는 노릇이다.

어쨌거나 배우들의 옷에 붙은 눈알은 중국과 일본의 고전극 사이에 있었음직한 관계를 밝히는 끈임에는 틀림없다. 아직은 의문 가득한 눈만 껌벅일 수밖에 없지만.

뒷이야기

동아시아에서 14세기 중후반은 격동의 시대였다. 중국에서는 몽고족이 북방 초원으로 돌아가고, 한족(漢族)은 명(明)나라를 세웠으며, 조선에서는 고려가 무너지고 조선이 새 세상을 열었다. 이런 격동의 주역은 홍건군이었다. 1351년 한산동(韓山童)과 유복통(劉福通) 등이 기의하자 전국 각지에서 반군이 봉기하였고, 일부 반군의 영수들은 각자 칭제건원하여 중국에는 이전의 오대십국(五代十國) 같은 분열의 시대가 나타날 듯하였다.

1360년, 진우량은 호북(湖北)에서 천완(天完) 정권을 탈취하여 대한(大漢)을 세우고, 1362년에 명옥진(明玉珍, 1331~1366)은 중경(重慶)에서 대하(大夏) 왕조를 세웠다. 그러나 이 두 왕조는 모두 주원장에게 패하여 그들의 가족과 신료들은 포로가 되었다.

주원장은 이들의 처리에 고심하다가 인덕(仁德)을 베푸는 성인이라는 명망을 얻고자 고려로 보냈다. 홍무(洪武) 5년 1372년 음력 1월 17일에 주원장은 이들을 고려로 보내기로 결정한다. [명태조고황제실록(明太祖高皇帝實録)] 권71 정월 을축일(乙丑日) 기사에 다음 구절이 있다.

귀덕후 진리와 귀의후 명승은 일상이 울울불락하여 원망하는 말을 자못 하였다. 주상이 듣고서 말했다. “이들은 어린아이들이라 말에 조금 잘못이 있어도 따질 것은 없다. 다만 소인배들이 부추겨 끝을 장담할 수 없으니 원방에서 살게 하면 틈이 생기지 않아서 끝까지 보전할 수 있으리로다.” 이에 고려로 이주시켜 원나라 때의 추밀사 연안답리를 보내 호송하게 하였다. 고려 국왕에게 무늬 비단 48필을 주어 그들을 잘 보살피게 하였다

(歸德侯陳理歸義侯明昇居常鬱鬱不樂, 頗出怨言. 上聞之曰, 此童儒輩, 言語小過, 不足問, 但恐爲小人鼓惑, 不能保始終, 宜處之遠方, 則釁隙無自生, 可始終保全矣. 于是徙之高麗, 遣元樞密使延安答里護送而徃. 仍賜高麗國王紗羅文綺四十八疋俾善待之).

그로부터 넉 달 후인 공민왕(恭愍王) 21년 5월 17일 계해(癸亥)에 진우량의 아들 진리(陳理), 명옥진의 아들 명승(明昇)과 그 식솔을 포함하여 총 27인이 배를 타고 황해를 건너 고려 왕경에 도착하였다. 주원장은 두 전 황제의 가솔을 보내며 “군인으로도 삼지 말고, 백성으로도 삼지 말고 그들 스스로 한가하게 살게 하라(不做軍, 不做民, 閑住他自過活)”고 당부하였다.

이후 진리는 아들 없이 죽었고, 명승은 후손이 번성하였다. 본관이 연안(延安), 서촉(西蜀), 해주(海州), 성도(成都)로 나뉘었으며, 지금 중국의 명씨와 활발히 교류하고 있다. 진씨의 일족은 일본에서 외랑가로 명망을 이루었고, 명씨의 일족은 한국에서 번성을 이어가고 있다.

[출처] : 이창숙 서울대학교 중문과 교수 : <안약산과 우이로오우리>'한국학, 그림과 만나다'

14. 친구와 그림 - 19세기 사대부가 그린 황량한 풍경의 사연

세 친구의 금석지교(金石之交)

친구(親舊)는 옛사람의 삶과 예술에서 빼놓을 수 없는 존재다. 어떤 친구들과 어떻게 어울려 지내는가? 그것은 삶이 지닌 빛깔에다 예술의 개성까지 선명하게 드러내 보인다. 그래서 친구는 두 번째의 나, 제이오(第二吾)다. 옛사람의 우월한 덕목인 우정이 지난날의 예술에 어떤 소재보다 많은 흔적을 남긴 이유다.

그 유난스러운 모델의 하나가 추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786~1856)와 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁, 1783∼1859), 황산(黃山) 김유근(金逌根, 1785∼1840)의 우정과 예술이다.

추사와 이재와 황산, 이 세 친구는 유별난 우정을 나눴다. 나이 차이도 거의 나지 않고 젊은 시절부터 친하게 지내 죽을 때까지 우정을 변치 않았다. 모두들 정계와 예술계에서 막중한 자리를 차지하기도 했다. 권돈인은 후에 영의정 자리에까지 올랐다. 황산은 세도정치가 김조순(金祖淳, 1765~1832)의 친아들로서 순조와 헌종 시대 정계의 중심에 있었다.

정치적 이해를 떠나 세 사람은 학문과 예술의 동반자였다. 고금의 역사와 학문을 토론하고, 서화를 품평하는 대화가 만남의 중심을 차지했다. 셋은 시를 잘하고 글씨를 잘 썼으며 그림을 잘 그렸다. 예술적 취향이 농후했고, 수석과 골동 취미를 공유하였다. 그들은 강고한 묵연(墨緣)으로 친분을 이어갔는데, 그 깊고 진한 한묵(翰墨: 문한(文翰)과 필묵(筆墨), 곧 문필(文筆)을 가리킴)의 인연은 예술 작품으로 승화되어 나타난다.

김유근, [황산유고(黃山遺稿)](왼쪽)와 〈서화에 붙이다(書畵幀)〉와 〈화수도에 붙이다(題花樹圖)〉의 본문(오른쪽), [황산유고] 권1, 양평친환경농업박물관 소장.즐겨 보는 서화에 절친한 친구 추사와 이재의 성명과 자호를 새긴 도장을 찍어서 친구를 직접 마주 보고 있는 느낌이 들도록 했다고 기록했다

황산의 문집 [황산유고(黃山遺稿)]와 추사의 문집에는 서로 주고받은 시문이 적지 않다. 거기에는 서로 어울려 지내는 모습이 간혹 보이는데 추사의 다음 시가 그 하나다. 추사가 이재와 작별한 뒤에 바로 집으로 돌아가지 않고 길을 바꿔 백련산옥(白蓮山屋)에 가서 머물며 지은 시이다. 백련산옥은 아마도 현재 삼청동 백련봉 아래 국군서울지구병원 자리에 있었던 황산의 집 백련산방(白蓮山房)일 것이다.

손님 보내고 호젓한 데 찾아오니 送客尋幽至 오롯이 이별한 마음 달래주누나. 聊寬遠別心 주인이 다정스레 나를 대하는 主人相款款 좁은 골은 여기가 가장 깊구나. 小洞此深深 푸른 산빛 기묘하게 숨겨놓았고 巧貯靑山色 붉은 살구 숲을 잘도 배치하였네. 安排紫杏林 벽 사이로 비쳐드는 무지개 달빛 壁間虹月影 먼지 한 점 파고들지 못하게 막네. 不遣一塵侵

깔끔한 소품이다. 먼 길 떠나는 이재를 배웅하고 나서 허전한 마음에 추사는 집으로 가려다 말고 백련산방의 황산을 찾아갔다. 당시 이재는 집이 번동(樊洞)에 있었고, 추사는 세검정 부근 조지서(造紙署) 뒤쪽의 석경루(石瓊樓)에 머물렀다. 서로들 집을 방문하여 지낸 흔적이 자주 보인다.

호들갑스럽지 않게 벗들이 어울리는 모습을 시가 보여준다. 혼탁한 세상의 공기가 스며들지 않는 청정하고 호젓한 공간에서 한 벗을 보내고 또 한 벗과 허전한 마음을 채운다. 담담하고 쓸쓸하다. 이상하게도 이들의 우정에서는 쓸쓸한 분위기가 진하게 풍겨온다.

친구의 시구를 채우다

각자가 빼어난 예술가였던 세 사람은 서로의 작품에 감상평이나 글씨를 써주었다. 진정성을 지닌 우정의 생생한 모습은 그런 데서 드러나고 그 작품들이 지금도 적지 않게 전해온다. 예컨대, 황산은 [전당시(全唐詩)]에서 서문만을 따로 뽑아 [전당시서(全唐詩序)]란 책을 편찬하고 자서(自序)를 지었다.

그러자 추사가 따로 서문을 써서 그 작업이 지닌 의의를 높이 평가하였다. 또 황산이 1830년 선조인 노가재(老稼齋)의 그림 〈화수도(花水圖)〉에 제사(題辭)를 쓴 다음 추사에게 글씨를 써달라고 부탁하였다. 유명한 〈묵소거사자찬(默笑居士自贊)〉 역시 황산이 글을 짓고 추사가 글씨를 썼다.

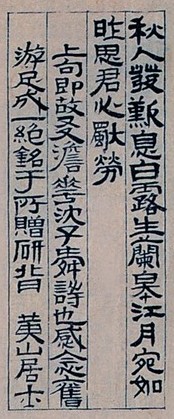

또 이런 경우도 있다. 황산은 일찍 죽은 친구 담화(澹華) 심자순(沈子純)이 준 벼루에 시와 글씨를 새겼다. 담화는 심의직(沈宜稷, 1774~1807)이란 요절한 문장가이다. 기발하게도 담화가 미완성으로 남긴 시구를 자기가 마저 채워 한 작품으로 완성하였다. 벼루에 새긴 내용 전문은 다음과 같다.

가을이라 절로 탄식하노니 秋人發歎息 흰 이슬은 난초 언덕에 내리네. 白露生蘭皐 강 위에 달은 예전과 똑같건마는 江月宛如昨 그대 그리워 마음 홀로 괴롭네. 思君心獨勞

첫 두 구절은 옛 친구 담화 심자순의 시이다. 예전에 어울리던 일을 생각하고 아래 구절을 채워 절구 한 수를 짓고 그가 준 벼루 뒤에 새겨 넣는다. 황산거사(上句則故友澹華沈子純詩也, 感念舊遊, 足成一絶, 銘于所贈硏背. 黃山居士).

작은 벼루에 새긴 사연이 뭉클하다. 그런데 황산은 글을 쓰고 추사에게 맡겨 글씨를 쓰게 했다. 추사가 벼루에 새길 글씨를 여러 서체로 연습한 종이가 지금껏 남아 있다. 아쉽게도 벼루 실물은 현재 전하지 않는다. 추사의 연습 글씨에는 쓸쓸하고 애잔한 우정이 잔영을 남긴다.

[추사 김정희, 학예 일치의 경지], 191면, 국립중앙박물관

이뿐만이 아니다. 이재가 그린 그림에 추사와 황산이 함께 감상평을 쓰기도 했고, 황산이 그린 그림에 추사와 이재가 함께 감상평을 쓰기도 했다. 작품의 진위를 감정할 때도 함께 머리를 맞댔다. 추사는 청나라 화가인 석도(石濤, 1641~1707)의 화첩을 입수하고 흥분했으나 진품인지 아닌지를 바로 알아차릴 수 없었다. 그러자 황산, 이재와 함께 살피고서 진품임을 확정하고 과정을 화평(畵評)에 간명하게 밝혀놓았다.

나는 이 화권(畵卷)을 골동 가게에서 구하곤 저도 모르는 새 크게 놀랐다. 바로 황산, 이재와 더불어 진위를 함께 살펴 정하고 다시 장황하여 평생 진품 감상거리로 삼았다. 이 화권은 오래도록 황산의 고향서옥(古香書屋)에 머물다가 황산이 세상을 떠난 지금 다시 내 서재로 돌아왔다. <석도화첩에 대한 김정희의 제사〉, 국립중앙박물관 소장

작품의 진위를 독단으로 하지 않고 황산, 이재와 함께 확정하였다. 더욱이 자기 소유의 이 그림을 바로 가져오지 않고 오랫동안 황산의 서재에 놔둔 다음 사후에 가져왔다. 소유는 하되 자유롭게 서로 돌려보았음을 여기서도 밝혀놓았다. 이 그림은 사후에 가져왔지만, 가져오지 않은 것도 제법 많은 것을 보여주는 증거도 있다.

그 밖에도 이재가 그린 〈세한도(歲寒圖)〉나 이재와 추사가 함께 그린 산수에 추사가 감상평을 쓰기도 했고, 추사가 그린 <선면산수도(扇面山水圖)>에 황산이 감상평을 달기도 했다. 황산이 그린 그림에 추사와 이재가 감상평을 남긴 실물도 남아 있다. 이렇게 서로의 작품에 번갈아 평을 남긴 것은 일일이 거론하기 어렵다.

흰 구름과 가을나무, 그 안에서 느껴지는 우정

깊은 우정은 유독 만나고 헤어지는 장면에서 한층 강렬해지고 그 강렬함은 대개 예술 작품으로 재현되었다. 〈영영백운도(英英白雲圖)〉란 아름다운 작품이 있는데 다음과 같은 깊은 의미가 담긴 화제(畵題)가 적혀 있다.

뭉게뭉게 흰 구름이여! 英英白雲 가을 나무 에둘렀네. 繞彼秋樹 조촐한 집으로 그댈 찾아오니 從子衡門 그 누구 때문이던가. 伊誰之故 산과 내가 아득히 멀어 山川悠邈 옛날에는 날 돌아보지 못했지. 昔不我顧 허나 지금 어떠한가 今者何如 아침저녁 만나세나. 庶幾朝暮

김정희, 〈영영백운도(英英白雲圖)〉1844년, 종이에 수묵, 23.3×146.4cm, 개인 소장.

이 그림은 추사의 대표작으로 손꼽힌다. 이 화제가 [황산유고]에 ‘추수백운도(秋樹白雲圖)에 붙이다’라는 제목으로 실려 있고 내용이 똑같으므로 황산이 추사의 그림에 썼다고 보는 것이 옳다. 이 그림을 제주도 유배기에 그렸다고 전하나, 앞의 근거로 서울에서 지낼 때 그린 것이 틀림없다. 한 사람이 그림을 그리면 다른 사람이 화제를 쓰거나 글씨를 썼던 그 시절 분위기로 봐서 추사가 그림을 그리자 황산이 화제를 쓴 것이다.

그림과 화제의 내용을 눈여겨보자. 먼저 첫 번째 구절은 [시경(詩經)] 〈백화(白華)〉에 나오는데, 누군가와 멀리 떨어져 지내는 고독감을 표현한다.

두보가 봄날 이백을 그리워하며 지은 시에 “위수 북쪽에는 봄 하늘에 나무 서 있고, 장강 동쪽에는 해 질 무렵 구름 떠 있네(渭北春天樹, 江東日暮雲)”란 구절이 있는데, 두보가 드넓은 하늘 아래 나무처럼 서서 구름처럼 정처 없이 떠도는 이백을 그리워하는 내용이다. 이 구절에서 엿보이듯이 나무와 구름은 친구를 그리워하는 상징이다.

주목할 것은 유독 추사와 그의 친구들이 이 소재를 즐겨 시와 그림으로 썼다는 점이다. 그림에는 사람이 보이지 않고 숲 아래 덩그마니 조촐한 집만 그려져 있다. 그 집으로 친구가 찾아오기를 바라는 마음이 담겨 있다.

그동안 산천이 가로막혀 자주 만나지 못했으나 이제 조촐한 작은 집으로 돌아왔으니 아침저녁으로 자주 만나자고 말을 건넨다. 그 내용을 추사는 그림으로 그리고, 황산은 시로 썼다. 한동안 떨어져 있었으니 이제부터 자주 오가자는 교감이 화면을 채우고 있다.

그림과 화제는 고답적이고 심오한 것도 아니고, 알 수 없는 비밀스러운 것도 아니다. 만나고 헤어지며, 친구와 우정을 나누는 일상적이고 친근한 사연이다. 그렇게 일상적인 것을 격조 있게 표현했을 뿐이다. 우정이란 이래야 한다,

그러니 변치 말자고 다짐하는 딱딱하고 몰취미한 설명이나 광고가 아니라, 하나의 풍경과 장면을 그려놓고 묘사할 뿐인데, 거기에는 깊은 정과 따뜻한 인간미가 서려 있다. 유별나게 묵연(墨緣)으로 맺어진 황산과 추사, 이재의 사귐이 구체적인 모습으로 승화되어 표현되었다.

한여름에 그린 황량하고 쓸쓸한 풍경

그런데 이상하게도 〈영영백운도〉는 우정 어린 따뜻한 정감을 담았다고 보기 어렵다. 황량하고 쓸쓸한 풍경을 거친 붓질로 표현한 문인화이다. 마치 친구가 사라지고 없을 때의 허전하고 막막한 마음이 풍경에서 묻어난다. 물론 추사의 산수도는 대개 이 그림처럼 황량하고 쓸쓸한 분위기가 주조를 이룬다.

원대(元代)의 저명한 화가 황공망(黃公望)과 예찬(倪瓚)풍이 크게 유행하면서 추사를 비롯한 이 시대 화가들은 저 같은 스산한 느낌을 물씬 풍기는 간략하고 거친 붓질의 그림을 선호하였다. 추사가 조선에서 그 풍조를 선도하였지만, 유독 친구와의 이별 장면을 고독과 쓸쓸함으로 채우고 있다.

그것은 다른 그림을 보면 뚜렷하다. 선문대학교 박물관에 소장된 〈선면산수도(扇面山水圖)〉에서도 추사는 이 그림과 비슷한 소재를 그리고 있다. 멀리 떠난 백간(白澗)에게 준 그림은 소림산수(疏林山水)를 그리고 있는데, 황산이 화평을 써서 작품을 높이 평가하였다. 그림은 아니나 다를까 황공망과 예찬 풍의 황량하고 쓸쓸한 풍경(荒寒景)이다. 추사는 여기에 절구 세 수를 썼다. 다음은 그 첫 번째 시다.

무더위에 그대를 떠나보내니 大熱送君行 내 심경 정말 심란하다오. 我思政勞乎 황량한 풍경을 그려주노니 寫贈荒寒景 〈북풍도(北風圖)〉만은 할까요? 何如北風圖

김정희, <선면산수도(扇面山水圖)> 22.7×60cm. 종이에 수묵, 선문대학교 박물관 소장.

그림에는 김정희인(金正喜印), 장무상망(長毋相忘), 척암(惕菴)이란 도장이 세 개 찍혀 있다

담묵(淡墨)의 그림은 강을 사이에 두고 저쪽에는 산이 연달아 있어 강을 건너면 산골짜기 고을이 시작됨을 표현하였다. 이 강을 건너 친구는 멀리 떠난다는 것이 그림의 구도다. 이편 강가에는 잎이 져 가지만 남은 키 큰 나무 몇 그루가 서 있다. 먼 길 떠난 친구를 목을 빼고 배웅하고 그리워하는 시인의 상징이다.

“다리까지 나가 배웅하지 못하여, 강가의 나무만이 아쉬운 정을 머금고 섰네(河橋不相送, 江樹遠含情)”란 시구처럼 강가에 서 있는 나무는 친구를 떠나보내는 아쉬운 정을 담뿍 담은 사물이다.

나무 우듬지가 모두 저쪽을 향하고 있어 친구를 그리워하는 자태다. 감정이 없는 나무는 화가의 한없는 그리움을 몽땅 이월해 갖고 있다. 한마디로 감정이입된 사물이다.

한여름인데도 그림을 황량하고 스산한 겨울 풍경으로 그린 직접적인 의도는 부채를 부칠 때마다 더위를 식히라는 배려다. 시에 나오는 〈북풍도(北風圖)〉는 고사가 있다. 후한 환제(桓帝) 때의 화가인 유포(劉褒)가 〈북풍도〉를 그렸는데, 그 그림을 본 사람들이 모두 추위를 느꼈다.

그러나 단순히 겨울 풍경을 그리고자 그림이 스산한 풍경인 것은 아니다. 그림의 실제 의도는 친구가 떠나고 없는 남아 있는 사람의 허전하고 막막한 마음의 풍경이다.

세속을 벗어난 그윽한 정취

김정희, <세한도(歲寒圖)>23 x 69.2 cm, 종이에 수묵, 국립중앙박물관 소장.

그림에는 김정희인(金正喜印), 장무상망(長毋相忘), 척암(惕菴)이란 도장이 세 개 찍혀 있다.

추사가 발문에서 직접 말한 것처럼, 친구와 이별하여 울적하고 서운한 마음을 이 같이 황량하고 쓸쓸한 풍경으로 그린 것은 사대부 문인의 서권기(書卷氣)와도 잘 어울린다. 이는 그의 명작 〈세한도(歲寒圖)〉가 발산하는 미학과 깊이 연결된다. 〈세한도〉의 창고 같은 집, 앙상한 나무에서는 황량하고 쓸쓸한 분위기가 물씬 풍긴다.

고고한 예술적 품격과 도도한 정신의 높이는 그렇다고 쳐도 도대체 정취를 느끼기가 어렵다. 산으로 치면 바위만 거칠게 솟은 골산(骨山)이요, 사람으로 치면 뼈만 앙상하게 남은 병자나 노인이다. 김정희의 제자인 우선(蕅船) 이상적(李尙迪, 1804~1865)의 고고한 인품을 기리고자 날이 추워진 뒤에야 소나무와 잣나무가 늘 푸르다는 세한(歲寒)의 의미를 그림에 덧칠하기는 했으나, 황량하고 쓸쓸한 풍경으로 우정을 그리던 추사의 유난한 기호 때문은 아닐까?

문제는 추사만이 그런 것이 아니라 그와 교유하던 친구와 제자도 마찬가지다. 이재와 황산에다 소치(小癡) 허련(許鍊, 1808~1893)을 비롯한 제자들도 황량하고 쓸쓸한 풍경(荒寒景)의 미적 경계를 함께 즐겼다. 친구를 배웅할 때 그들의 마음과 손에는 추사가 즐겨 표현한 풍경이 떠올랐다. 황산이 1833년 함경도 관찰사로 떠난 이재에게 그림과 시를 함께 그려 보내주었다. 그 두 번째 시는 다음과 같다.

가을비 추적추적 내리는 밤 문 닫아 걸고 秋雨蕭蕭夜掩關 다락 앞에서 촛불 켜고 물과 산을 그린다. 樓前秉燭寫溪山 성긴 숲과 얕은 골짜기의 황량하고 쓸쓸한 모습 疏林短壑荒寒態 그게 바로 세속을 벗어난 그윽한 정취라네. 自是幽情出世間

김유근, 〈소림단학도(疏林短壑圖)〉(왼쪽)와 부분도(오른쪽).

황산은 멀리 떠나 있는 친구를 그리며 “황량하고 쓸쓸한 모습(荒寒態)”을 그렸는데 그 풍경은 친구가 떠나 쓸쓸한 자신의 처소다.그는 그런 풍경이어야 “세속을 벗어난 그윽한 정취(幽情出世間)”가 드러난다고 했다. 그림은 미점(米點)으로 산과 나무를 그리고 예찬 풍의 황량함을 표현했다.

이재는 답시에서 황산의 그림이 보인 황량함을 짚어내고 있다. 그림 위에 붙인 자하 신위의 화제시에서도 황산의 오장육부가 고목(枯木)과 죽석(竹石)으로 차 있을 뿐 나무조차 꽃과 잎사귀의 형상이 없다고 했다.

황량하고 쓸쓸함은 회화와 시학(詩學)의 오랜 흐름에서 배태된 미적인 분위기다. 감정을 최대한 절제하고 단순한 기법과 절제된 소재로, 19세기의 경화세족(京華世族: 대대로 서울에 거주하는 벼슬아치) 사대부는 그들의 내면을 표현하고자 했다.

가장 건조하고 무미하여 감정의 동요를 눈치 채지 못할 풍경이 진정으로 뭉클한 마음을 대신 표현한 것이다. 겉으로는 무디지만 속으로는 민감하다. 친구에 대한 감정을 표현하는 데서만은 그리 인색하지 않았던 19세기 사대부는 뜻밖에도 황량하고 쓸쓸한 역설적 풍경으로 그 감정을 표현했다는 것을 몇몇 그림들이 드러내고 있다.

[출처] :안대회 성균관대 한문학과 교수 :< 친구와 그림> '한국학, 그림과 만나다' [네이버 지식백과]

15. 초상화찬, 옛 문인들의 문학적 초상

- 초상화에 덧붙인 자의식의 표현, 어떻게 발전했을까

과도한 개성의 분출이 억제되고 서구에 비해 자화상이 발달하지 않은 전통시대의 문화적 분위기 속에서, 우리 옛 문인들의 ‘문학적 자화상’은 어떤 표정과 포즈를 취하고 있을까? 흔히 외모보다 중요한 것은 내면이라고 하지만, 한 인간의 존재 및 개성을 일상적으로 표현하고 경험하는 데 있어, 내면보다 한 걸음 먼저 다가오는 것은 외모에서 풍기는 첫인상이다. 인간의 외형보다 정신적인 면과 내적 수양을 중시했던 조선 사대부의 경우는 어떠했을까?

조선 문인들은 초상화의 근원적인 가치에 대해 회의하고 초상을 중시하는 시속의 경향에 경계심을 표하면서 자신의 초상 제작을 조심스러워하는 산문이라든지, 주변의 간청 때문에 마지못해 초상을 마련했다는 소극적인 뉘앙스의 일화들을 종종 남기곤 했다.

하지만 한편으로 그들은 초상화에 부쳐 쓰는 글쓰기 양식인 ‘초상화찬(贊)’의 전통을 20세기 초반까지 지속적으로 이어가면서, 초상 이미지를 출발점 삼아 ‘나’와 인간에 대해 설명하는 문학적 장(場)을 마련하였다. 이기심성론(理氣心性論) 같은 추상적ㆍ정신적 문제가 사상과 담론의 주류를 이루었던 조선시대에, 외모나 복식 같은 구체적 시각 이미지와 연관된 자의식의 표현은 어떤 빛깔을 보이고 있었는지 그 샛길로 잠깐 들어서보는 것도 일견 흥미로운 여정이 될 것이다.

내가 보는 나, 초상자찬

한ㆍ중ㆍ일을 아우르는 동아시아의 옛 전통에서는 관료나 문인 지식인 같은 상류계층 인사들이 초상화를 제작하고 그 초상화에 대한 글을 한문으로 짓는 문화가 지속되어 왔다. 이러한 한문 문학 장르인 ‘초상화찬(贊)’은 크게 두 부류로 나누어지는데, 하나는 타인의 초상화에 부쳐 쓰는 ‘찬(贊)’이고, 다른 하나는 초상의 주인공이 자기 초상에 대해 짓는 글인 ‘자찬(自贊)’이다.

초상화찬은 형식상 한시와는 다르지만, 산문보다 운문에 가깝고 창작 시 각 행의 글자 수와 운율을 고려하는 짧은 형태의 시적(詩的) 기술이다.

그림 1. 이덕수 초상>비단에 채색, 51.2×39.5cm, 일본 천리대 소장.

초상화찬은 초상에 그려진 인물의 외모 이미지를 글쓰기의 출발점이자 중심 소재로서 활용하는 글이다.예컨대 다음에 살펴볼 이덕수(李德壽, 1673~1744) 자찬의 경우에는 눈 모양, 높이 솟은 귀, 긴 수염에 일일이 의미를 부여하면서 자신의 성품과 내면적 지향을 드러냈다.

한쪽 눈은 위엄 있고 한쪽 눈은 자애로우니 죽이기도 하고 살리기도 한다. 귀는 높이 솟았으니 아마도 도를 들은 바가 높아서 낮지 않은 것인가. 수염은 기니 아마도 뒤에 덮인 바가 길어서 촉박하지 않은 것인가.

一眼威 一眼慈 有殺有活 耳之聳 豈所聞之道 高而匪卑 髥之脩 庶所蔭于後 遙而不促 (……)

이덕수, <초상화에 대한 찬(畫像贊)>

특히 한쪽 눈은 위엄 있고 한쪽 눈은 자애로워 보인다는 서술은 작가 자신의 두 가지 면모를 흥미롭게 표현한다. 남아 있는 이덕수 초상(그림 1)과 함께 놓고 보면, 미묘하게 다른 양쪽 눈의 표정, 가슴을 덮고 있는 풍성하고 긴 수염이 자찬의 외모 수사(修辭)와 절묘하게 어우러져 독특한 인상을 준다.

구체화된 신체 형상이 각 부위별로 내면과 긴밀하게 교직되어 상응하면서, 덕의 표상과도 같은 추상화ㆍ미화된 전형적 외모 이미지를 나열하는 것보다 생동감 있는 글이 되었다. 이처럼 초상화찬에서 구체적으로 재현된 외모나 표정은 초상 주인공의 내면 독해를 가능케 하는 외현적 텍스트이자, 내적 지향에 관한 서술을 자연스럽게 이끌어내는 시각적 단초로서 기능한다.

그렇다면 초상화 속 주인공의 외모나 복식 같은 화면 내의 요소들은 늘 초상화찬의 내용과 정확하게 일치 내지 상응한다고 말할 수 있을까?

그림 2. <송시열 초상>비단에 채색, 89.7×67.6cm, 국립중앙박물관 소장, 국보 제239호.

사슴을 벗삼고, 초가 오두막을 집으로 삼고 싶다. 창문 환하고 인적 고요할 제 주림을 참고 책을 보네. 네 모습은 파리하게 여위고 네 학문은 공소하다. 하늘의 마음을 너는 저버렸고 성현의 말씀을 너는 업신여겼으니 마땅히 너를 두어야 하리, 좀벌레의 무리 속에.

麋鹿之羣 蓬蓽之廬 窓明人靜 忍飢看書 爾形枯臞 爾學空疎 帝衷爾負 聖言爾侮 宜爾置之 蠧魚之伍 송시열(宋時烈, 1607~1689), <초상을 보며 나 자신을 경계하다(書畫像自警)>

송시열은 위 자찬에서 자신의 외모를 여윈 것으로 파악한다. 하지만 현재까지 남아 있는 송시열의 초상화들(그림2)을 보면 그가 결코 파리하게 마른 외모는 아니었던 것을 확인할 수 있다. 오히려 그 우람한 풍채는 초상의 관람자를 위압할 만큼 당당하고 강인한 인상을 준다. 이는 현전하는 다수의 송시열 초상화들이 공통적으로 증언하는 그의 외모 특징이기도 하다.

사실 송시열의 초상화에 찬을 썼던 후대인들은 “태산교악(泰山喬嶽)”, “우뚝한 산악의 기상(嶷嶷山嶽之氣像)”이라든지 “우뚝하여 위엄 있는 모습(巖巖像)”과 같은 표현들을 빈번하게 쓰고 있으며, 이 경우 ‘높이 솟은 산’이란 송시열의 위풍당당한 외모까지 포함시켜서 인물의 인품과 기상을 총체적으로 상징하는 이미지였다.

이런 사례들은 송시열이 자찬에서 스스로 “여윈” 모습을 앞세우는 것과 좋은 대조를 이룬다. 타인에 대한 칭송이 주를 이루는 정격 초상화찬이라면 송시열의 장대한 풍채 역시 긍정적으로 의미화되고 활용되기에 적절한 요소였지만, 냉철한 자기반성에 바탕을 두고 수기적 의지를 다잡는 자찬에서는 산 속의 조용한 거처에서 학문에 몰두하는 파리한 선비의 모습이 글의 주제와 보다 어울리는 이미지였다.

기실 송시열의 사례를 비롯한 초상자찬의 전통에서는 타인에 대한 초상화찬의 경우와 달리 관직의 고하에 상관없이 마르고 수척한 외모, 즉 부귀영화와는 거리가 먼 청빈하고 초탈한 선비 혹은 은자, 때로는 병약한 문인의 이미지가 주류를 이루고 있어 옛 사대부들이 선호했던 자아 이미지의 윤곽을 어렴풋이나마 알게 해준다.

보잘것없는 너의 형체와 정신은 산야(山野)에 파묻혀야 마땅한데 의젓한 너의 관과 띠 도리어 조정의 귀한 신하네. 발은 뒷걸음질 치는(사양하거나 주저하는 모습) 듯하고 눈썹은 찡그린 듯.

藐爾形神 宜乎山野之沉淪 儼爾冠紳 却是巖廊之貴臣 足若逡巡 眉若蹙顰 (……)

서명응(徐命膺, 1716~1787), <60세 초상에 스스로 쓰다(自題六十歲眞)>

위 자찬에서는 마땅한 제자리인 산야에 찾아가지 못하고 “조정의 귀한 신하”로 머무르고 있는 처지가 스스로 편치 않아 머뭇거리고 조심스러워하는 듯한 포즈와 어딘지 못마땅해하는 표정으로 자기 초상 이미지를 독해하고 있다. 서명응의 초상에 그런 찡그린 표정과 불안정한 발의 위치가 실제로 그려져 있지는 않았을 듯하다.

초상자찬 속의 이런 수사(修辭)는 실제 초상화의 도상과 부합한다기보다는 초상화 이미지가 초상 주인공과 당대의 초상 관람자들, 더 나아가 초상화찬의 독자들에게 독해되었던 문화적 코드를 알려주는 신호로 보아야 한다. 이 코드를 읽어내기 위해 유사한 자찬의 예를 하나 더 보자.

네 모습은 어찌 파리하며, 네 거동은 어찌 서투른가. 밝은 그 눈동자, 꼿꼿한 그 기골. 푸성귀 먹고 물 마시는 자연 속 은자의 관상이요, 붉은 관복에 금띠 두른 재상의 모양이로다.

爾貌何瘦 爾儀何拙 瞭然其目 骯然其骨 飯蔬飮水 山野之相 服緋拖金 宰相之

(……)

조관빈(趙觀彬, 1691~1757), <초상자찬(畵像自贊)>

과연 초상 주인공의 얼굴만 보고도, 그 사람이 “자연에 사는 은자의 관상”임을 바로 판별하는 것이 가능할까? 이것은 대상에 대한 객관적 재현이라기보다는 대상을 주체가 원하는 특정 방향으로 보고자 하는 주관적ㆍ심리적 경향에 가깝다고 봐야 할 것이다.

위 자찬은 청빈한 “은거자의 관상”과 화려한 관복을 차려입은 “재상의 외양”이란 두 이미지를 콜라주(collage)해 붙인 듯 부조화스럽게 병치해 놓았다. 노론계 고위관료로 정쟁의 한복판에서 일생을 보냈던 조관빈이지만, 자찬 속에서는 재상의 위의(威儀)에 걸맞지 않게 파리하고 매사에 서투른 듯한 자아상을 그려 보였다.

이처럼 관복을 입은 모습으로 그려진 자신의 초상화를 보면서, 오히려 복식과는 정반대로 자연에 사는 은사(隱士)로서의 자아를 그리고 읽어내는 자찬을 쓰는 일은 초상자찬 창작의 전통 내에서 한 유행을 이루었다. 현실적으로는 관료의 위치에 있으면서도 자연과 은거를 그리는 동양 고전문학(각종 한시, 한문산문 및 국문시가에서 반복적으로 나타남)의 오랜 테마가 초상화의 도상적 양식 및 초상화찬이란 문학 장르와 만나면 이런 식의 자찬 내용 유형으로 변주되어 나타났다.

글의 내용만 놓고 보면 다분히 관습적인 주제이고 전형적인 사대부 의식의 반영이라 하겠지만, 그런 상투적인 주제를 전달하는 표현적 측면에서 보면 관복을 입고 있는 초상화 속 자기 모습을 자찬의 내용 전개에 십분 활용함으로써 자신의 취향과 지향을 역으로 드러내는 방식이 흥미롭다.

고위관료로서의 삶을 살았던 초상의 주인공이 자기 관복본 초상의 뒷면을 스스로 들추어, 자연 속의 삶을 꿈꾸었건만 끝내 이루지 못한 또 다른 자아의 모습을 내보이고 변명하는 것이다.

자찬의 이런 내용은 초상화 제작시의 복식 선택 문제와 연계시켜 이해해야 한다. 옛 사대부들은 자신의 초상을 제작할 때 정장 관복[사모·관대 차림, 일명 관복본(官服本) 초상]과 선비의 일상복[심의ㆍ도포에 복건ㆍ정자관 등의 차림, 일명 야복본(野服本) 초상] 차림 중 하나를 선택할 수 있었고, 이러한 복식 선택을 통하여 화가의 손으로 그려지는 초상에 자신의 취향을 일정 정도 반영시킬 수 있었다(상대적으로 드물긴 하지만 경제적 여유가 있다면, 복식을 달리하여 여러 벌의 초상을 주문하는 방법도 있었다).

야복본 초상은 검박하고 고고한 학자적 면모를 강조할 수 있기에 관직의 고하를 막론하고 특히 조선 후기에 유행ㆍ애호되었다. 한편 관복본 초상은 흉배 무늬와 띠의 종류를 포함한 복식 형태만으로도 초상 속 인물의 관직과 품계가 한눈에 드러났는데, 초상 주인공의 사후 초상의 주된 관람자가 될 그 자손 및 후대인들에게 관료로서의 사회적 성공의 증표를 효과적으로 현시할 수 있는 이점이 있었다.

후자의 이유로 관복본 초상을 포기하지 못한 일부 고위관료들은 서명응이나 조관빈처럼 자찬상(自贊上)으로나마 야인적 이미지에의 지향을 대리충족하면서 야복본 초상을 만들지 못한 아쉬움을 달랬다.

친구가 보는 나, 지인의 초상에 대한 초상화찬

크게 벌린 건 입이려니 벗어진 건 이마려니 말 잘하는 건 그림으로는 못 그리지.

哆然者口耶

然者顙耶 高雄辯 丹靑莫狀

박태순(朴泰淳, 1653~1704), <조장경의 초상에 장난삼아 쓰다(戱題趙長卿畵像贊)>

마치 오늘날 개인 홈페이지 사진첩에 남긴 친한 친구의 장난기 어린 댓글을 보고 있는 것 같다. 사실 이 작품에서 독자들에게 고스란히 노출된 현실적이고도 희화화된 외모는 초상화찬 장르의 흐름에서 매우 보기 드문 장면이다. 타인의 초상화에 찬을 쓸 때는 대상 인물에 대한 찬양과 미화가 주를 이루기 때문에 “덕 있는 외모”, “별처럼 빛나는 눈동자”, “바다 같은 마음”, “봄바람처럼 온화한 기운” 등의 관습적ㆍ전형적 표현들이 동원되는 것이 상례다.

하지만 위 작품에서 “크게 벌어진 건 입”이라든지 “벗어진 건 이마”라는 서술들에는 대상 인물의 외모를 통해 내면의 고상함과 비범함을 드러내려는 의도가 전혀 없다. 오히려 친구의 장난기 어린 시선은 보는 이의 웃음을 살 법한 외형적 요소들만 골라서 포착하고 있다. 인간의 외모를 내면적 요소와 연계, 혹은 교차시키면서 심대한 의미를 부여하려고 했던 초상화찬의 일반적인 서술 경향을 뒤엎으면서, 장르 관습과 전형적 수사 뒤에 숨겨진 현실 속 인간의 모습을 호출해냈다.

위 작품의 후반부 문구는 초상화가 인물의 외모는 그려내지만, 그 정신과 기상, 진면목은 그리지 못한다는 초상화찬 장르의 상투적 종결부 언술(당(唐) 배도(裵度) <자제사진찬(自題寫眞贊)>에서의, “한 조각 마음을 초상으로는 못 그리네(一片靈臺 丹靑莫狀)” 같은 구절을 떠올려볼 수 있다)을 해학적으로 비틀어 쓴 것이다.

초상화로 외모/는 그릴 수 있지만 이 사람의 말 잘하는 건 그릴 방도가 없다는 표현으로 기존의 전형적 언술을 교묘하게 활용하면서 재미를 주는 동시에, 평소 앞에 나서서 목소리 높여 말하기 좋아하는 친구의 언행과 성격의 한 단면을 효과적으로 드러냈다.

그림 3. 강세황(姜世晃), <연객 허필상(煙客 許佖像)>종이에 채색, 31.7×18cm, 개인 소장.

문인화가 강세황이 그린 친구 허필의 초상이다.

조선 후기에는 가까운 지인의 초상에 대해 농담조의 담론을 주고받는 사례가 종종 보이며 그런 성격의 초상화찬 역시 늘어난다. 조구명(趙龜命, 1693~1737)은 <성보 형의 초상에 부친 찬(成甫兄畵像贊)>에서 초상의 주인공 성보가 사방에 널려 있는 학(鶴)과 워낙 똑같이 생겨서 딱히 초상을 만들 필요도 없다든지, 성보가 “진짜 학”으로 오인되어 사로잡히고 새장에 갇히는 고역을 겪을까 염려된다며 짐짓 기롱(譏弄: 실없는 말로 놀림)하고 있다. 한 마리 학처럼 고고한 친구의 인격에 대한 칭찬의 말과 ‘영락없이 학처럼 생겼다’는 식의 외모에 대한 놀림이 행간에서 묘하게 교차되고 있다.

조영석(趙榮祏, 1686~1761)은 친분 있는 화가 정선(鄭敾, 1676~1759)이 그린 친구 이병연(李秉淵, 1671~1751)의 초상에 찬을 지으면서, 초상 속의 사람이 항상 똑같은 복장을 하고 “비 오나 바람 부나 추우나 더우나” 여기 앉아 있기만 하는데, 불자(佛者)인지 도사인지 아니면 평범한 노인네인지 아무리 봐도 도통 알 수 없다고 썼다.

이 대목에서 의연하게 정좌해 있는 초상 속 인물은, 어떤 상황에서든 짐짓 진지해 보이는 얼굴로 화폭 안에 붙박인 채 부동자세를 고수하고 있어, 그를 잘 아는 친구들의 웃음을 자아내는 ‘놀림감’으로 전락한다. 마치 “사진이 너 같지 않게 잘 나왔네”, “왜 (사진 속에선) 평소 같지 않게 얌전하게 하고 있어?” 등 친구들 간의 떠들썩한 놀림과 웃음소리가 들리는 것 같다.

예나 지금이나 초상화 혹은 사진을 매개로 상대에게 농을 거는 유머러스한 방식은, 친한 이들끼리의 특권이자 서로 격의 없는 친분을 재확인하는 한 방편이다.

조선 후기에 가까운 문인들끼리 가볍고 발랄한 분위기의 위트 있는 농담과 서로간의 우정을 담은 초상화찬을 써주고, 친구의 초상을 간소하게나마 직접 그리기도 하는 시도가 늘어나는 것은 옛 초상화 문화사에서 작은 균열이지만 중대한 의미를 지닌다.(그림3)

이것은 본디 초상 주인공의 사후 사당에 배향되어 제의적 용도를 띠게 되고 그 자손과 제자, 후대인들에게 존숭되었던 공적 이미지로서의 초상화가 동시대를 살아가는 친구들 간의 사적 교유의 장으로 옮겨져 왔다는 것을 의미한다.

초상이 갖는 제단화로서의 첨배(瞻拜: 조상의 묘소나 사당에 우러러 절함) 용도에 걸맞게 숙엄하고 경직된 어조와 천편일률화된 칭송으로 일관하던 초상화찬은, 이제 오랜 지기로서의 남다른 정회라든가, 서로에게 실없이 빈정거려도 문제될 것이 없는 실제 교유상의 일상적인 감각까지 포용하는 새로운 스타일의 글쓰기로 거듭났다.

초상화, 초상자찬, 초상사진―자기 표상을 통한 전통과 근대의 시각적 조우

19세기 후반에서 20세기 초까지는 종래 초상화찬 창작의 전통 속에 새로이 유입된 신식(新式) 사진 촬영 문화가 자연스럽게 침투되는 문화적 현상이 나타난다. 이는 서구 근대가 소개한 신문물을 동양 전래의 익숙한 개념틀에 넣어 이해하고 수용하는 한 방식을 보여주는 것이다. 기실 19세기 후반부터 20세기 초까지는 사회ㆍ정치적 격변기일 뿐만 아니라, 시각 문화 및 시각 체험에 있어서의 격변기이기도 했다.

이 시기에는 초상화 제작 시 사진을 참조함으로써 이전과는 다른 성격의 사실감을 추구하거나, 아예 사진 자체가 초상화를 대체하기도 하는 양상이 나타난다. 사진술과 서양화법의 본격적인 도입으로 초상의 화풍에 큰 변혁이 일어났으며 종래의 초상화와 초상 사진이 병존하게 된 시기임에도 불구하고, 이러한 외적 변화와는 무관하게 전통적 문학 장르인 초상화찬이 한편에서는 계속 창작되고 있었다.

그림 4. 김규진(金圭鎭) 찍음, <황현 사진>1909년, 15.0×10.0cm, 개인 소장, 보물 제1494호.

사진 외곽의 종이 액자 위에 적힌 황현(黃玹, 1855~1910) 자찬(그림4), 사진 뒷면에 적힌 이건승(李健昇, 1858~1924) 자찬(그림5)을 보자. 전통 초상화와 달리 흑백사진에는 찬(贊)을 쓸 여백이 없는 까닭에, 이건승과 황현의 경우에는 사진 화면을 직접 침범하는 것을 피하여 다소 조심스럽게 종이 액자나 사진 뒷면에 자찬을 써넣은 듯하다.

이에 반해 민영환(閔泳煥, 1861~1905)이 1896년 사신(당시의 직위명은 특명전권공사)으로서 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식에 참여하러 갔을 때 러시아 사진관에서 찍은 사진(그림6)에 자찬을 적어 넣는 방식이 더욱 흥미롭다.

사진 우측 상단에 세로로 적어 넣은 시는 민영환이 당시에 친필로 쓴 것이라고 한다. 자찬을 적기 위한 자리로 사진의 여백을 과감히 활용하는 행위는 초상화의 여백에 찬을 써넣는 전통적인 화면 구성 방식을 고스란히 따른 것이다.

그림 5. <이건승 사진>1910년, 개인 소장. 사진 뒷면에 이건승이 직접 자찬을 써 놓았다.

그림 6. <민영환 사진>1896년, 55.0×40.0cm, 고려대학교 박물관 소장

위에서 열거한 몇몇 사례들에서 보듯 자기 사진에 전통 초상화찬의 형식과 화법을 계승한 형태로 자찬을 썼다는 것은, 당대인들이 초상 인식의 연장선상에서 사진을 이해했고 일종의 간소한 초상처럼 간주했음을 암시해준다. 초상의 배경에 찬을 쓰는 문화적 관습이 뿌리 깊게 지속되어오면서 사진에까지 그대로 적용되었던 정황을 짐작할 수 있다.

마지막으로 살펴볼 조지훈(趙芝薰, 1920~1968) 시인의 다음 시는 초상(혹은 근대에 들어서는 사진)에 대해 자찬을 짓는 식의 문화의식 내지 자기 표상의 전통이 20세기 중반에 들어서까지 또 다른 형태로 면면하게 이어지던 한 양상을 보여준다.

우주의 환영(幻影)

하나의 인간(人間)이 있으되

그는 이름이 없었으나 세상 사람이

짐짓 동탁(東卓)이라 부르더라.

이제 그를 모사(模寫)함은 환영(幻影)의 환영(幻影)이라

족(足)히 믿을 것이 없으니

이는 사위(寫僞)이기 때문이다. - 辛巳 봄 於 月精寺 蘭若 東卓

조지훈이 흰 무명 두루마기를 입고, 손에는 염주를 들고 굵은 테 안경을 쓴 채 월정사 뜰 9층 석탑 앞에 비스듬히 서서 찍은 자신의 사진 뒷면에다 적어 넣은 글이다.

이 글은 찬 혹은 한시 형태의 전통 한문학에 속하지는 않으나, 사진 속의 자기 이미지를 ‘하나의 인간’ 또는 ‘그’로 짐짓 타자화하는 방식이라든지, 실체의 모사(模寫)인 사진 속의 자신에 대해 “환영의 환영”이고 “그려진 거짓(寫僞)”이라고 판정하는 언술, 짧은 편폭과 간결한 문체 속에 작가의 자기 존재성 및 자신의 시각 이미지에 대한 인식을 모두 담아내는 방식 등은 기실 초상자찬의 전통에 충실한 것이다.

조지훈은 유년기에 가학(家學)으로 한학(漢學)을 익힌 시인이니만큼 옛 문인들의 문집에서 초상자찬을 접했을 가능성이 있으며, 그런 가운데 초상자찬이 어떤 성격의 글인지를 이해하고 이를 위와 같은 형태의 사진 뒷면에 적은 한글 시로 변주해 본 것이 아닌가 싶다.

시대가 이미 바뀌어 초상화 제작 대신 사진을 찍고, 전통적인 한시 대신 한글로 쓴 현대시에 주력했던 시인에게도, 초상을 매개로 한 자기 표상의 전통적 여운은 여전히 길게 드리워져 있었던 것이다. 한문학과 한시의 시대가 저물고 한글로 된 현대시의 시대가 도래했지만, 자신의 시각 이미지와 엮인 시상(詩想)으로 자기 존재를 탐색하고 표현하는 문화의식의 체질은 쉽게 바뀌지 않았다.

[출처]: 김기완 연세대 강사 < 초상화찬, 옛 문인들의 문학적 초상> '한국학, 그림과 만나다'

16. 돈은 돌아야 한다 - 돈 이야기로 읽는 그림

우리 말글살이에서의 ‘돈’

‘돈’이라는 말은 이미 15세기 문헌에서부터 보인다. 유래가 오래된 말이다. 그만큼 돈과 호응하는 우리말들이 유별나고, ‘화폐’와 ‘돈’은 그 느낌부터가 다르다. 예컨대 “돈이 죄이다”, “그 사람은 돈이 많다”, “큰돈이 된다”, “돈을 열심히 번다”라고는 해도, “화폐가 죄”라든가 “화폐가 많다”라거나 “큰 화폐가 된다”라거나 “화폐를 번다”라고는 말하지 않는다.

왜 그럴까? ‘돈’은 매우 구체적이면서도 여러 개별적인 삯, 값, 가격, 가치들의 집합이다. 다시 말하면 언중들에게 돈은 추상적 개념이 아니라 실재하는 일상이면서도, 실제의 개별적 경제행위들을 총합하는 의미를 지닌다.

또한 돈은 ‘있다/없다’, ‘되다/안 되다’, ‘들어오다/나가다’, ‘벌다’, ‘들어가다’ 등의 서술어와 호응하는데 다분히 의인화된 표현으로 활용된다. 우리에게 돈은 살아 있는 존재나 다름없다. 화폐는 사람이 만들어내는 것이지만, 돈은 마치 우리 주변에서 제 스스로 살아 움직이며 인간과 동고동락하는 그 어떤 존재이다.

돈은 공공재(公共財)라고 한다. 비록 돈에도 가격이 있고 소유주가 있지만, 개별 ‘재화(財貨)’들의 가격을 매김으로써 상대적 가치를 정해주므로 특별히 ‘통화(通貨)’라고 개념화하는 까닭이다. 이는 돈이 공기, 물, 불 등의 자연물과 같이 인간 삶의 절대적 배경이 된다는 뜻이다.

이런 뜻에서 돈은 정해진 주인이 없이 돌아야 하는 것이다. 돈은 소유를 지시하기보다는 가치를 매개함으로써 인간관계를 맺어준다. 돈이 잘 돌면 재화도 공평하게 쓰이고 인간관계도 돈독해진다. 그러나 잘 돌지 않으면 불평이 쌓이고 불신은 커진다. 돈의 어원은 ‘돈다’에서 비롯되었다는 설이 아주 그럴 법하다.

돈의 인문학 – 가능성을 벌고 쓰는 일의 의미

그림 1. 한국은행과 화폐금융박물관.

한국은행 구관 미니어처.르네상스 양식의 석조 건물로 현재는 화폐금융박물관으로 쓰인다.

우리나라 돈에 대해 알아보려고 한국은행을 찾아갔다. 한국은행 본관 빌딩은 뒤에 있고, 구관이 대로변에 위치해 있다. 구관은 대한민국 화폐의 상징으로 오백 환권(1961년), 오천 원권(1972년) 등의 뒷배경이 된 곳으로, 현재는 ‘한국 화폐금융박물관’이다.

1912년 1월에 완공된 르네상스 양식의 석조 건물이니 외양으로 보더라도 박물관으로서는 적격이다. 광장을 지나 1층, 중간층, 2층을 모두 돌면서 다리품을 팔고 나니 볼거리가 한두 가지가 아니었다. 화폐금융박물관에서 발간한 도록 [우리화폐 세계화폐](한국은행, 2010)까지 읽고 나니 화폐에 대한 지식이 많이 쌓였다. 하지만 ‘화폐’가 아닌 ‘돈’에 대해서 무엇을 알았는지는 여전히 분명치 않다.

한국 경제와 관련하여 정성스레 해당 코너를 마련해놓았지만 기존 지식을 훌쩍 뛰어넘는 안목이 생기기는 어려웠다. 내가 알고 싶은 분야는 화폐에 관한 경제학이나 금융학이 아니라, 돈의 인문학이었기 때문이리라.

그래도 쓴 데 비해 여러 가지로 번 게 많다. 그중에 하나. 돈의 모양에 대해 국내외 전시품을 실컷 구경했다. 특히 옛날 돈에 여러 뜻을 담아 만든 별전(別錢)은 예술품으로도 손색이 없었다. 별전은 갖가지 도상들을 앞면에 새기고, 뒷면에는 기원을 담은 글귀를 새겨 넣기 일쑤였다.

오늘날의 기념주화와 엇비슷하지만 무엇을 특별히 기념하기보다는 우리들 삶 가운데 일반적 의미를 담았다. 또 각종 별전을 주렁주렁 엮어 매어 노리개로 ‘별전괴불’을 만들기도 했다.

그림 3. 쌍복(雙蝠) 오복(五福) 별전, 43×36mm

예컨대 그림 3은 전체적으로 꽃모양에다 전면에는 두 마리 박쥐와 두 개의 별을 부조(浮彫)해 넣었다. 후면에는 꽃문양을 두르고 오복문자와 태극문양을 양각(陽刻)해 넣었다. 박쥐는 한문으로 복(蝠)으로 쓰고 복(福)과 독음이 같아 전통적으로 애용되던 길상(吉祥) 문양이었다.

그런데 그 박쥐가 두 마리이니 ‘쌍복’이다. 거기다 별 문양이 보태졌다. 흔히 칠성(七星)이 많지만, 여기서는 두 마리 박쥐와 함께 두 개의 별이다. 아마도 이를 차고 다니는 사람의 직성(直星)일 터이다. 그것도 부부가 함께 직성이 풀리도록 기원했을 법하다.

아니나 다를까. 뒷면의 오복은 부부가 함께 누려야 할 복의 총칭이다. 음양의 조화를 낳는 태극으로부터 부(富)와 귀(貴), 그리고 다남(多男), 수복(壽福), 강녕(康寧)에 이르기까지. 요즘으로 말하자면 돈 많이 벌고 승진도 제때 하면서 자식들 잘되고 부부가 건강하게 오래 사는 팔자를 말한다.

그림 4. 문자(文字) 춘화(春畵) 별전(1) 앞뒷면, 36mm

또한 별전을 자세히 살피면 희한한 것이 많아 현대인의 예상을 뛰어넘는다. 이른바 춘화전(春畵錢)이란 것도 있다. 그림 4와 같이 둥근 바탕에 네모진 구멍이 뚫린 전통적 공방전(孔方錢) 형태에 전면에는 문자를, 후면에는 갖가지 성희(性戱) 장면을 부조(浮彫)해 넣었다. 뒷면 좌우에는 머리카락을 길게 드리운 여성도 있어 남녀 구분을 하게 했다. 누운 것도 있고, 비스듬히 앉은 것도 있고, 업음질한 것도 있다.

그야말로 <춘향전>의 ‘사랑가’를 시간순으로 이리저리 새겨놓은 듯도 하다. 그림 5에서도 마찬가지이다. 전면에는 ‘풍화설월(風花雪月)’이라는 문구가 대독(對讀)의 순서로, 후면에는 이 별전에 다행스럽게도 녹이 덜 끼어서 남녀의 표정이 비교적 선명하게 드러나 보인다. 운우지락(雲雨之樂: 남녀가 육체적으로 어울리는 즐거움)이 역력하다.

가짜가 기승을 부려 수집애호가들 수업료를 톡톡히 치르게도 하고, 대부분은 중국 민국시대 때 만들어진 것이라는 설도 있지만, 19세기경 조선에서도 만들어진 것이 없진 않은 모양이다. 그렇다면 이 같은 별전의 용도는 무엇이었을까? 혹시 기생들이 부적처럼 품속에 넣고 다녔을까? 아니면 장안의 오입쟁이들이 단골 기방에서 호기 있게 자랑하던 마스코트였을까? 그것도 아니면 중국에서 물 건너온 박래 수집품일까?

그림 5. 문자(文字) 춘화(春畵) 별전(2) 앞뒷면, 36mm

그림만 가지고는 더 이상의 상상이 허용되지 않는다. “바람에 흔들리는 꽃, 눈 개인 뒤의 달”이라고? 그래도 ‘風花雪月’, 이 문구가 상상의 나래를 펴게 도와준다. 상투적으로 풍월이나 읊조리는 문필 행위인 ‘음풍농월’과 같은 뜻이다. 하지만 거기에 꼭 끼어드는 것이 주(酒)와 색(色)이다.

그러나 ‘풍화설월’이 본래부터 그런 것은 아니었다. 송(宋)의 소옹(邵雍)은 자신의 시문집 [이천격양집(伊川擊壤集)] 서문에서 “비록 사생영욕의 일이 내 앞에서 여기저기 벌어져도 일찍이 흉중에 들어온 적이 없다면, 네 계절 풍화설월이 눈앞을 한 번 스쳐 지난 것과 뭐 다르겠는가?”라고 했다. 죽고 사는 문제, 즉 영광과 오욕은 우리 삶에서 아주 심각한 문제이다. 그러한 점에서 인생은 싸움터이다.

이기면 영예를 차지하고 지면 욕됨을 견뎌야 한다. 그 때문에 죽기도 하고 살기도 한다. 아니, 인생을 사는 목적이 그런 데 있는 것으로 알고 우리 중생들은 살아간다. 그러나 우주와 진리의 차원에서 보자면 죽느냐 사느냐 하는 것도 사시풍경과 다를 게 없다. 깨친 자의 선언이다.

하지만 조금 더 생각을 진행시킬 수 있다. 네 계절 풍경이라도 바람과 꽃은 우호적 관계가 아니다. 눈과 달도 그렇다. 바람에 꽃은 시달리고, 눈이 오는데 달이 뜰 수는 없다. 바람에 흔들리는 꽃은 아름다운 만큼 애처롭고, 눈 개인 뒤의 달은 고즈넉하지만 외롭다. 재능을 가진 기생이 그런 꽃이요, 눈 덮인 달밤에는 헤어진 누군가를 사무치게 그리워한다.

그렇더라도 그것은 마음의 한 자락을 흔들고 눈앞을 스쳐 지나가는 한때의 풍광일까? 풍월에 파묻혀 사는 삶과 세상 영광을 위해 분투하는 삶. 그것들 가운데 어느 것이 삶의 본격이 될지는 장담하기 어렵다. 사실 모든 것이 산업화되어 있는 오늘날의 자본주의 세상에서는 그 둘을 동시에 추구한다. 돈이면 풍월을 누릴 수도 있고, 세상 영광도 길게 차지할 수 있다.

돈이 없더라도 낮에는 직장을 위해 능력을 키우거나 발휘하고, 땅거미가 내려앉으면 그 스트레스를 풀어야 한다. 한 시인의 위안처럼 우리는 썩은 샛강물에 삽을 씻으며 도시적 삶의 고단함을 흘려보낸다. 그 강물에도 달이 뜨고 꽃이 바람에 흔들린다.

늙은 아비가 온라인 게임을 즐기고 있는 젊은 아들에게 말을 걸었다.

“하느님이 돈 1억 원이 생기게 해주시거나, 생명을 10년 연장시켜주신다면 어느 쪽을 택하겠니?”

“10년 연장이요!”

“10년 더 산다고 1억이란 돈이 쉽게 생기지는 않을 텐데?”

“돈보다는 오래 사는 게 나은 것 아닌가요?”

“나 같으면 1억 원 생기는 쪽이 솔깃할 텐데! 오래 산다고 큰돈이 생기는 건 아닐 테니까.”

“아니, 늙은 다음에야 10년이 더 주어지는 건가요?”

“그렇지 않겠어? 자연 수명에 10년이 보태질 수밖에 없잖아……. 별일 없으면 늙어서 10년을 더 사는 거겠지.”

“그럼, 제가 게임하고 있을 때 묻지 마시고 이따 치킨 주문할 때 물어보시지 그랬어요! 그러면 돈을 택했을 텐데…….”

“그러고 보면 모든 게 우리의 바람이고 가능성이구나! 하느님이 주신다 해도 그 돈이 어떻게 어떤 경로로 생길지 모를 일이고, 10년 목숨이 연장된다 하더라도 살고 있는 한에는 그게 자연적인 것인지 보태진 것인지도 구분하기 어렵잖아.”

“아, 그렇군요! 어차피 이 세상에서 사는 게 하느님이 살아보라고 해서 사는 거고, 아버지 덕에 이만큼 돈이고 시간이고 벌고 사는 건데요……. 열심히 할게요! 앞으로 열심히 살다 보면 돈도 벌고 살맛도 날 테니, 그동안 시간을 벌어서 공부는 많이 하고 게임은 조금 하고요. 그게 1억 원이고 10년 더 사는 게 아닐까 싶네요.”

그러고 보니 ‘벌다’와 ‘쓰다’라는 말이 오묘하다. 벌고 쓴다는 것은 과연 무엇인가? 우리는 시간을 써서 돈을 벌고, 다시 돈을 쓰면서 시간을 소비한다. 정작 돈 쓸 시간이 없거나 아까워서, 재주는 뚱뚱한 아빠 곰이 부리고 돈은 날씬한 엄마 곰이나 귀여운 아기 곰이 쓴다. 그렇다면 돈을 벌기 위해 시간과 노력을 들인 게 아니라 일을 하다 보니 돈이 제 발로 들어온 것이라 보는 편이 더 타당할 때가 많다.

결국 돈을 벌든 시간을 벌든, 그것은 쓰임의 가능성을 잠시 맡아두는 것에 불과하다. 반면에 돈이나 시간을 쓴다는 것은 그 가능성의 여분을 줄이면서 다른 대가를 얻는 것이다. 물론 한 개인으로 보면 그 반대급부로 다시 돈과 시간을 더 많이 버는 것일 수도 있고, 완전히 그것을 써버리고 마는 것일 수도 있다.

하지만 사람들과 얽히는 관계로 보자면 내가 쓰는 돈과 시간이 완전히 소진되고 마는 경우는 별로 없다. 적어도 나의 소비는 다른 이에게는 버는 일이 되며, 삶의 공동체에 어떤 식으로든 도움이 되어야 마땅하다.

소통이 안 되면 재앙이 온다

돈은 원래 돌게 되어 있지만 모이기도 마련이다. 물건으로 저장할 때는 여러 가지 제약이 따르는 데 비하여 돈의 보관은 그보다 훨씬 용이하다. 예전에는 돈꿰미를 만들어 궤에다 보관하고 남이 알지 못하게 숨겨놓았다. 그러다가 잘못되어 돈궤가 사장되고 소통의 가능성이 묻히고 만다.

<돈이 사(邪)가 된 흉가> 이야기는 구비설화에 심심치 않게 구연되는 유형으로 돈궤 혹은 금덩이가 묻혀서 사기(邪氣)가 되고 집안사람이 차례로 죽어나가 흉가로 변했다는 내용이다. 사리를 따지자면 집안사람이 죽어나가고 돈궤가 묻혀버려 흉가가 되었을 터이지만, 설화는 순서를 거꾸로 말하면서 극도로 움츠러든 그 기운에 사람들이 어찌 대처해야 할지 사연을 풀어놓는다.

심지어는 부잣집 주인이 돈을 쓰지 않아 사(邪)가 된 돈이 주인을 해코지하려 했다는 이야기도 있다. [한국 구비문학 대계](7-1)에서 채록 정리한 <주인을 죽이려고 한 돈>이 그것이다. “이야기를 듣기만 하고 하지 않으면 이야기가 주인을 해친다는 말을 들어보지 못했느냐?”라고 조사자가 이야기꾼에게 물으니, “그건 모르고 돈이 주인을 해친다는 이야기는 있다!”라고 하면서 이 이야기를 시작했다는 것이다.

그림 6. 조선시대 돈궤, 한국은행박물관

옛날 어떤 부자가 자꾸 엽전을 꿰어 농에다 구렁이처럼 쌓아두었던 모양이다. 그렇게 자꾸 재놓으니 사가 일었는데, 그 집 아들이 장가를 들려고 날을 받았을 때 사단이 났다. 아들 타고 갈 말의 죽을 끓이던 하인이 엽전들이 야단스레 작당하는 소리를 들었다. 장가가는 길에 어떤 돈은 맑은 물이 되고, 다른 돈은 딸기밭 독사가 되고, 또 다른 돈은 장인 집 댓돌에 숨은 살모사가 되어 사를 부리자고 떠들어댔다.

하인은 도령의 말을 후려갈겨 길을 재촉하고, 장인 집에 들 때는 도령의 상투를 쥐고 엉덩이를 차서 신방에 처넣었다. 아들은 생각할수록 분하여 삼 일 만에 돌아와 하인을 문초했다. 그랬더니 하인이 궤짝의 돈들을 없는 사람들에게 전부 나눠주라고 말했다. 아들은 집안 살림을 거덜 낼 놈이라고 화를 냈지만, 자초지종을 듣고는 그 말대로 하고 하인도 생명의 은인이라고 용서해주었다.

이 이야기는 이야기든 돈이든 한곳에 머물러서는 못쓴다는 뜻이다. 남의 이야기만 듣다 보면 알게 모르게 부림만 당하기 십상이고, 돈을 쓰지 않고 모으기만 하면 그 돈 때문에 횡액을 당할 수 있다는 점에 수긍이 간다.

또한 공부만 하던 아들이 아들로 둔갑한 쥐에게 쫓겨났다가, 돈이 사귀가 되어 흉가가 되어버린 집의 처녀를 구원한 이야기도 있다. 횡액을 당했던 아들은 횡재했을 뿐만 아니라 돈 귓것들로부터 토괴를 얻어 가짜 아들을 내쫓고 아들의 지위를 되찾았다. [한국구비문학대계](6-11)에 수록된 이야기로 그 사연은 다음과 같다.

옛날에 어떤 귀한 집 자식이 스무 살 가깝도록 서당에 다녔다. 하루는 집에 와보니 저하고 똑같은 놈이 와 있었다. 진짜 아들은 집안 사정을 잘 몰라 쫓겨났고, 떠돌아다니다 텅 빈 부촌에서 어여쁜 아가씨를 만났다. 아가씨는 석 달 전부터 저녁마다 한 사람씩 죽는데, 오늘이 마지막으로 자기가 죽을 차례라고 했다. 아들은 죽을 결심으로 머리 열둘 달린 탈을 쓰고 밤중을 기다렸다.

머리 둘 달린 귀신부터 열 개 달린 귀신까지 나타났지만 모두 굴복했다. 그 귀신들은 몇 천 년 동안 땅에 묻혀 세상 바람을 못 쐐 사가 된 금궤라며 제 정체를 밝혔고 끄집어내달라는 소원을 말했다. 아들은 다음 날 처녀와 둘이 후원에서 금항아리를 캐내 일약 백만장자가 되었고, 처녀와는 내외간이 되었다.

아들은 전날 밤 귓것들이 ‘토괴’란 놈과 의논하는 소리를 들었다. 불러 물으니 삼천 년 전에 어떤 대사가 언젠가 쓰일 데가 있다면서 흙으로 만든 고양이를 만들었는데 그것이 묵어 토괴가 됐다고 했다. 금항아리를 싣고 새색시와 함께 금의환향하여 보니 제 집에 열두 명의 아이들이 태어나 있었다. 토괴를 툭툭 털어 내놓으니 토괴는 쥐 열세 마리를 물어 죽여놓고 깨져 흙으로 변해버렸다.

이 이야기는 단락 구성으로 보아 설화 <쥐좆도 모른다> 유형에 속하기는 해도 고양이 혹은 부적을 얻는 대목이 특별하게 확대 부연된 변이형이다. 여기서는 ‘사가 된 돈궤’와 ‘요괴 쥐를 퇴치한 토괴’의 두 화소(話素)가 중첩되어 흥미진진하다. 금항아리가 천 년간 묻혀 햇볕과 바람을 쐬지 못해 귓것이 되었고, 오직 바깥으로 끄집어내달라는 것이 그들의 소원이었다는 점은 참으로 의미심장하다.

게다가 10년간 책상물림으로 공부만 하던 아들이나, 진짜 아들을 알아보지 못하는 가족들이나 애처롭기는 매한가지다. 그러나 쫓겨났기에 죽을 각오로 귓것에 맞서 그 정체를 알아내고 그들의 간절함을 풀어주었다는 설정은 통쾌하다.

터무니없는 횡액이 돈과 아내까지 얻는 횡재로 바뀐 종잡을 수 없는 옛날이야기라 치부하지는 말자! 가족관계와 재물이 소통되지 않고 먹통 속에 있다가 광명천지로 나오게 되었을 때, 기적과도 같은 행운이 뒤따를 수 있음을 말하고 싶은 것이리라.

그림 7. 재복 금고양이

그림 8. 재복 은공양이

그림 9. 변상벽(卞相璧), <묘작도(猫雀圖)>비단에 옅은 채색, 93.7×43cm, 국립중앙박물관 소장

이 이야기를 들으면서 ‘고양이’를 다시 생각해본다. 일본 사람에게 고양이는 재물의 상징이다. 한국에도 일본식 라면집에 가보면 그림 7과 그림 8처럼 고양이 상(像)들이 진열되어 있다. 수놈 혹은 암놈 같기도 하고 금이나 은 고양이를 연상시키기도 한다. 그런데 결정적으로 ‘천만 냥’이라 적혀 있는 부적을 한 손으로 잡아 앞에 세우고, 또 한 손으로는 커다랗게 손짓을 하고 있다.

일본어로 ‘千せん萬まん’이란 ‘무한’을 뜻한다. 흔히 ‘千萬無量(せんまんむりょう)’라는 말을 쓰는데, 이는 ‘헤아릴 수 없이 많은 양’을 일컫는다. 결국 이들 고양이는 엄청난 부를 불러들일 재복신(財福神)이다. 이에 비해 우리 이야기에서의 ‘토괴’는 흙괴, 즉 진흙으로 빚은 고양이 상을 지칭한다. 이야기 현장에서는 ‘도괘’, ‘토귀’, ‘토뀌’ 등으로도 일컬어진다.

그런데 토괴는 애초 돈더미와 같이 지하 세계에 속해 있었다. 쫓겨난 아들을 만나기 전까지는 삿된 기운으로 변한 금궤의 부림을 받아 처녀 집안의 문을 열어주는 등 앞잡이 노릇을 했지만, 이 점에서 재복신의 성격을 겸한다고도 볼 수 있다.

그럼에도 불구하고 음계의 존재들끼리는 소통하지만 양계의 집안사람들과는 불통하는 존재였다. 10년간 공부한 아들, 백만장자의 딸, 묻혀 있는 금궤, 오래전 예비되어진 진흙 고양이 등은 가능성이 무궁하지만, 불통의 단계에서는 의도가 아무리 좋다 하더라도 재앙을 당하거나 재앙의 원인이 되었다.

반면에 한국 전통회화에서 고양이 그림 <유묘도(遊猫圖)>는 활물(活物)의 신묘함을 담아내는 데 주력한다. 흔히 고양이 ‘묘(猫)’는 칠십 살을 뜻하는 ‘모(耄)’와 발음이 비슷하다 하여 장수를 바라는 마음으로 많이 그려졌다고 한다. 그림 9는 영조 때 활동했던 화원화가 화재(和齋) 변상벽(卞相璧, 1730~?)의 <묘작도(猫雀圖)>이다.

그는 특히 고양이와 닭 그림을 잘 그려 ‘변괴양(卞怪樣)’ 혹은 ‘변계(卞鷄)’라는 별명을 지녔을 정도였다고 하는데, 이 그림에서도 참새들이 날아들고 고양이 두 마리가 호응함은 순간적 포착이지만 마치 살아 움직일 것만 같다. 천 년 전에 진흙으로 빚은 고양이는 오래 묵은 만큼 잠재된 신통력을 지니고 있었지만, 천지간에 궁해진 쫓겨난 아들을 만났을 때에야 비로소 신물(神物)이 되었다.

막히면 죽을힘을 다해 변해야 하고, 변하면 소통의 길이 열린다. 궁즉변(窮則變), 변즉통(變則通)이다. 이야기나 그림이나 화합과 소통이 있어야 살아 있는 사물이 된다. 불통, 먹통이 되면 재앙이 일어나는 법이다.

신선이 돈을 가지고 논다

그림 10. 심사정(沈師正), <유해희섬(劉海戱蟾)>

조선시대 18세기, 비단에 옅은 채색, 22.8×15.6cm, 간송미술관 소장.

돈의 역사와 문학으로도 할 말이 많지만 그림과 더 만나보자. 신선도(神仙圖)에서 유독 돈을 주요한 소재로 그리는 그림이 있어 언급하지 않을 수 없다. 그림 10은 유해(劉海)라는 신선이 두꺼비와 노는 그림인데, 손에 무언가 매달고 있다.

당나라가 망하고 북쪽의 새외(塞外)민족이 잇달아 나라를 세워 군웅할거하던 오대(五代) 시기에 유조(劉操)라는 사람이 후량(後粱)의 재상을 지내다가 관직을 버리고 신선이 되었다. 종리권(種離權)으로 추정되는 정양자(正陽子)라는 도인이 계란 열 개를 금전 위에다 포개어 쌓으면서 이 재상을 일깨웠다. 금전 위에 쌓인 ‘누란지위(累卵之危)’가 많은 녹을 먹으면서 우환을 딛고 사는 위태로움보다는 덜하다고 했다.

이후 그는 이마에 머리카락을 내린 선동(仙童)의 형상을 하고, 손으로는 돈꿰미를 놀리며 두꺼비 등에 타고 다녔다 한다. 이 세 발 달린 두꺼비는 어느 곳이나 데려다 줄 수 있는 능력이 있는데 가끔 심술을 부려 물속으로 도망치면, 금전을 끈에 매달아 낚아 올렸다 한다. 그의 호가 해섬자(海蟾子)여서 흔히 ‘유해섬(劉海蟾)’ 혹은 ‘유해(劉海)’라고 애칭한다.

그림 11. 백은배(白殷培), <하마선인(蝦蟆仙人圖)>

조선시대 19세기말, 비단에 채색, 122.5×34cm, 국립부여박물관 소장.

그런데 심사정의 그림을 보면 유해의 모습이 심상치가 않다. 금전을 매달았다고는 하지만 간략하게 처리하고 말았다. 두꺼비도 세 발 치켜들고 해괴한 자세를 취하고 있다. 이를 이해하기 위해서는 또 다른 그림이 필요하다. 그림 11에서는 유해의 모습이 훨씬 장난스럽게 표현되었고, 금전도 다섯 냥이나 분명하게 그려져 있다.

그런데 세 발 두꺼비가 큰물에서 낚이고 있는데, 이는 두꺼비의 신화적 이미지를 충실하게 표현한 것이다. 동부여 건국신화에서 금빛 개구리 모양의 ‘금와(金蛙)’가 출생하는 곳도 연못가였다. <두꺼비 신랑>이나 적강형(謫降型) 고소설인 <두껍전>의 모든 이본에서도 두꺼비 아들은 연못에서 출현한다.

두꺼비는 민간신앙에서 재물을 가져다주는 ‘업’의 동물로 여겨진다. 두꺼비 신랑은 부모가 된 늙은 내외에게 주문을 외워 양식을 가져다주고, 선관으로 변신한 두꺼비가 처부모를 모시면서 하늘에서 양식을 내리게 한다. 선관이 적강(謫降)한 장소인 ‘못’은 천상계와 함께 비현실적 ‘성(聖)’의 공간이며 못 바깥은 ‘속(俗)’의 공간이다.

유해섬은 세속에서 사는 신선이다. 민간을 떠돌아다니며 백성들을 돕는다. 그러기 위해서는 널리 돌아다닐 신통력과 두루 도울 재력이 필요하다. 달의 정령인 세 발 두꺼비를 굴복시켜 그 두 가지 능력을 민초들과 함께 나눈다. 두꺼비 등에 올라타 갈 곳을 마음대로 가고 두꺼비 입에 물린 금전을 필요한 대로 쓴다. 두꺼비가 가끔 말썽을 피우면 그림 10처럼 을러대기도 해야 한다.

그러나 궁극적으로는 세상을 위하자는 데 뜻이 있다.그림 11의 화제시를 보라! “풍자소쇄무심월 기도융화유각춘(風姿瀟灑無心月 氣度融和有脚春)” 그의 풍모는 맑아서 무심한 달이요, 그의 도량은 무르녹아 걸어 다니는 봄기운이다.

유해에게는 입성이 날개가 아니다. 그는 방랑객이다. 머리 모양은 어떤가? 아이들처럼 상고머리다. 청나라 말기에 부랑아들은 변발을 하면서도 제비꼬리 식으로 짧게 앞머리를 남겨놓았고 부녀자들은 앞머리를 일자로 자른 머리 모양을 즐겼다 하니, 이름하야 ‘전유해(前劉海)’가 유행했다 한다.

무심한 달처럼 꾸미지 않고 어디에나 나타나니, 오히려 훤하게 보이는 그의 모습을 대중들이 ‘효빈(效顰: 남을 흉내 냄)’한 셈이다.

또한 그는 고허함을 좇는 자가 아니다. 백성들을 실질적으로 도울 일을 소박하게 찾는다. 마치 봄기운이 모든 이를 따듯하게 품어주듯이. 민간에서 머슴으로 사는 것도 마다하지 않기에 훌륭한 목민관이라도 미처 다 하지 못할 일을 그는 알고 행한다.

백성들의 고된 삶을 함께 나누며 돕는 것. ‘선정비(善政碑)’가 없어도 그게 진정한 ‘유각춘(有脚春)’이다

돈은 그러한 사람의 손에서 제대로 돌고 두루 소통한다.

[출처] : 윤주필 단국대학교 국문과 교수 : <돈은 돌아야 한다>'한국학, 그림과 만나다' [네이버 지식백과]

'☆우리들의세상☆ > ♡세상이야기♡' 카테고리의 다른 글

| 한국학 그림을 만나다Ⅰ (0) | 2018.01.11 |

|---|---|

| 한국학 그림을 만나다 Ⅱ (0) | 2018.01.11 |

| 한국학 그림을 만나다 Ⅳ (0) | 2018.01.11 |

| 고연희의 옛 그림속 인물에 말을 걸다 Ⅰ (0) | 2018.01.09 |

| 고연희의 옛 그림속 인물에 말을 걸다 Ⅱ (0) | 2018.01.09 |